| index | précédent | suivant |

|---|

De cette sexualité qui souvent nous dompte, que jamais nous ne domptons ; que parfois il nous arrive d'entendre …

Curieux objet que celui-ci dont je n'étais pas même convaincu au début qu'il dût intégrer cette réflexion Parce que la chose semblait entendue d'avoir été trop longtemps tue, d'être désormais étalée sur le forum et ici comme là comme si ce fût évidence d'être abordée ainsi.

Qu'un tel sujet ne se puisse aborder qu'avec extrême prudence me paraît d'autant plus nécessaire qu'il s'y agit d'esquiver toute pudibonderie sans sombrer pour autant dans la vulgarité ; or littérature qu'on en peut consulter autant que propos et représentations qu'on en peut proposer, indiquent combien ce double écueil n'est pas si aisément évité.

D'un côté, le discours moraliste, d'inspiration religieuse le plus souvent : la luxure qui est d'abord excès, démesure, désigne le goût immodéré pour une pratique sexuelle sans visée aucune de procréation. De l'autre un discours qui se veut libérateur quasi hygiéniste qui en banalise en tout cas le principe autant que la pratique.

L'injonction de la sagesse

Il s'appelait Paolo ; elle Francesca. Dans cette sombre rivalité qui déchira pays, familles et courages d'entre guelfes et gibelins, les Malatesta da Rimini prirent leur juste place contre les gibelins et Paolo quoiqu'on le décrivît parfois plus comme poète soucieux de culture et de plaisirs que comme intrigant, suivit néanmoins de près ces luttes et y soutint ardemment son père. Pour des raisons d'alliances politiques, il se maria à la dernière héritière des comtes de Ghiaggiòlo qui eux étaient gibelins. Quant à Francesca, issue de la famille des da Polenta, elle fut proposée en mariage à l'aîné des Malatesta Gianciotto, comme il était d'usage, pour conclure quelque affaire politique ou arrangement financier. Il se dit que pour l'y faire plus aisément consentir, le mariage se fît par procuration et que ce fût Paolo qui y représentât son frère. Le beau Paolo éveilla les sentiments de la jeune fille vite détrompée quand elle s'aperçut que son époux était laid et fort contrefait.

Il s'appelait Paolo ; elle Francesca. Dans cette sombre rivalité qui déchira pays, familles et courages d'entre guelfes et gibelins, les Malatesta da Rimini prirent leur juste place contre les gibelins et Paolo quoiqu'on le décrivît parfois plus comme poète soucieux de culture et de plaisirs que comme intrigant, suivit néanmoins de près ces luttes et y soutint ardemment son père. Pour des raisons d'alliances politiques, il se maria à la dernière héritière des comtes de Ghiaggiòlo qui eux étaient gibelins. Quant à Francesca, issue de la famille des da Polenta, elle fut proposée en mariage à l'aîné des Malatesta Gianciotto, comme il était d'usage, pour conclure quelque affaire politique ou arrangement financier. Il se dit que pour l'y faire plus aisément consentir, le mariage se fît par procuration et que ce fût Paolo qui y représentât son frère. Le beau Paolo éveilla les sentiments de la jeune fille vite détrompée quand elle s'aperçut que son époux était laid et fort contrefait.

Il tombèrent amoureux et succombèrent à cet irrésistible élan. Fort tard, dit-on, non sans y avoir résisté mais renâcle-t-on efficacement face à torrent qui vous emporte ? le mari trompé les surprit dans les bras l'un de l'autre. Et les tua tous les deux sans que ceci suscitât en aucune manière sanction ou même réprobation publique ; sans que d'ailleurs ceci ne rompît l'alliance conclue d'entre les deux familles désignant ainsi au mieux combien le mariage pour arrangé qu'il fut était surtout stratégique.

Sans doute aurions-nous oublié ces deux personnages charmants certes mais tout juste acteurs d'un aimable mais bien trivial vaudeville quand même il se terminât de manière tragique, si Dante ne les avait eu évoqués dans son Enfer ainsi que leur fin brutale. Car là, dans ce deuxième cercle, plus étroit que le premier, il les reconnut dans l'ouragan infernal qui ne s'arrête jamais Précipite les esprits dans sa rapine.

Sans doute aurions-nous oublié ces deux personnages charmants certes mais tout juste acteurs d'un aimable mais bien trivial vaudeville quand même il se terminât de manière tragique, si Dante ne les avait eu évoqués dans son Enfer ainsi que leur fin brutale. Car là, dans ce deuxième cercle, plus étroit que le premier, il les reconnut dans l'ouragan infernal qui ne s'arrête jamais Précipite les esprits dans sa rapine.

Ils ne sont pas les seuls : parmi les luxurieux, bannis qui agitent ce deuxième cercle Dante reconnaît Proserpine, Cléopâtre, Didon et Hélène mais c'est à eux que Dante veut s'adresser et de ce dialogue étrange qui s'enclenche sous l'œil réprobateur de Minos, se dégage impression que s'il ne s'oppose pas au verdict divin - comment le pourrait-il ? - l'auteur pourtant sourcilleux ne résiste pas à son regard sinon bienveillant en tout cas délicieusement indulgent - tes souffrances me touchent et m’attristent jusqu’aux larmes - tranchant violemment avec la sévérité intransigeante manifestée à l'encontre de Sémiramis comme si la référence à Guenièvre eût été sinon une excuse au moins une explication à cette faute qui pour être condamnable n'en demeure pas moins émouvante au point d'en défaillir. Ou qu'être réprouvé pour l'amour auquel on aura cédé fût signe d'une humanité faillible mais qui eût succombé moins par malignité originaire que par faiblesse.

Les grands amoureux, les amours interdites ou impossibles hantent légendes, mythes et mémoires : pour Philémon et Baucis combien de Didon et Enée, d'Antoine et Cléopâtre, d'Ariane délaissée par Thésée … ? Les moralistes adorent presque autant que les vaillants guerriers ayant su maîtriser leurs peurs ces héros de l'intimité qui surent raison garder et contenir leurs troubles inclinations. Augustin n'en est que plus grand d'avoir su, jeune débauché, païen puis arianiste, tourner le dos à ses fautes et trouver le bon chemin. La sainteté est le plus souvent affaire de repentir plus ou moins ostentatoire. Commes si les amours, et la sexualité en premier chef, n'avaient été insinuées dans la nature humaine que comme embûche à déjouer.

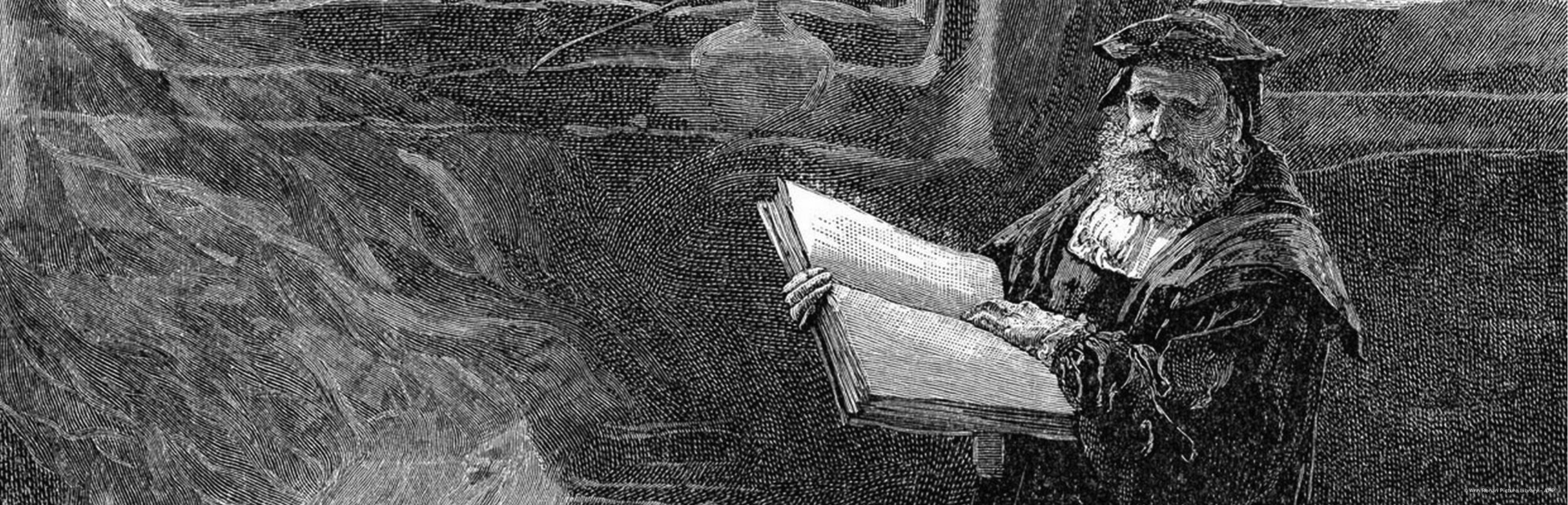

![]() Gustave Doré n'a peut-être pas tort d'insister comme il le fit sur cet ouragan infernal qui emporte tout et fracasse sempiternellement les luxurieux aux noires parois escarpées du monde, ni Dante de concéder cette émotion qui le fit défaillir tant on y peut lire ce que les désirs ont de funeste, certes, mais d'incontournable, surtout. Je ne connais pas de religion ni d'ailleurs de philosophie - à l'exception peut-être celle de Montaigne - qui ne relevât l'extrême humiliation d'une hérédité qui dût en passer par la sexualité comme pour mieux souligner, plus encore que la faillibilité, la culpabilité originaire, irréfragable, de l'homme. Cette sexualité, incontournable mais pourtant nécessaire apparaît ainsi, de manière sournoisement ambivalente, comme un péril irrésistible qui achève de jeter l'opprobre sur la femme, incarnation même de la tentation et du péché, tout en soulignant l'insigne faiblesse d'un mâle qui se révèle médiocrement capable de résister comme si se jouait là quelque trouble maléfice ou sortilège satanique !

Gustave Doré n'a peut-être pas tort d'insister comme il le fit sur cet ouragan infernal qui emporte tout et fracasse sempiternellement les luxurieux aux noires parois escarpées du monde, ni Dante de concéder cette émotion qui le fit défaillir tant on y peut lire ce que les désirs ont de funeste, certes, mais d'incontournable, surtout. Je ne connais pas de religion ni d'ailleurs de philosophie - à l'exception peut-être celle de Montaigne - qui ne relevât l'extrême humiliation d'une hérédité qui dût en passer par la sexualité comme pour mieux souligner, plus encore que la faillibilité, la culpabilité originaire, irréfragable, de l'homme. Cette sexualité, incontournable mais pourtant nécessaire apparaît ainsi, de manière sournoisement ambivalente, comme un péril irrésistible qui achève de jeter l'opprobre sur la femme, incarnation même de la tentation et du péché, tout en soulignant l'insigne faiblesse d'un mâle qui se révèle médiocrement capable de résister comme si se jouait là quelque trouble maléfice ou sortilège satanique !

L'artifice pour la contourner sera finalement toujours le même : déjà éprouvé par la philosophie grecque et les stoïciens, l'idée selon laquelle seul vaudrait le pérenne voire l'éternel - les idées, la beauté, la vérité, la sagesse qui seules mériteraient qu'on y vouât son existence et ses efforts ; ses désirs pour tout dire. Ce faisant on tâchera d'ôter toute corporéité à l'amour en l'érigeant, plus encore qu'en sentiment, en élan métaphysique. Tout ce qui touche à la matière étant grevé de lourdeur et de vulgarité. Pendant de cette sublimation, prix à payer de cette culpabilisation rampante, le déshonneur de la femme, incurable séductrice et tentatrice - fille d'Eve - par qui se transmet le péché originel. Exit le féminin ; gloire à la maternité silencieuse et soumise.

Je ne suis pas certain d'avoir toujours bien compris ce discrédit du féminin qui va bien au-delà d'une triviale misogynie : est-ce la jalousie devant engeance seule capable de donner la vie quand le mâle ne sait pourfendre que la mort ? cette faiblesse insane qui empêcherait de jamais résister à la tentation ? ou la peur dès lors devant être aux pouvoirs si puissants qu'ils ne sauraient être que surnaturels pour ne pas dire maléfiques ? ou la simple nécessité, pour maîtriser sa descendance, de se soumettre les femmes et les réduire au silence ? Toujours est-il que l'anathème jeté contre la sexualité y est étroitement lié.

La pudibonderie offrira ainsi ses heures de gloire aux tartufferies de Port-Royal et aux dérives d'une Église qui ne sut jamais déterminer où mieux fût sa place, dans lesiècle ou dans les cieux !

La tentation de l'extrême

De l'autre côté, les chantres d'une sexualité sinon libre en tout cas libérée qui n'ont pas attendu contrairement à ce qu'on aura pu dire ou penser la fin des années soixante pour se manifester. Bien avant les exubérances d'une période qui crut tout possible d'avoir survécu aux horreurs de la guerre et aux contraintes lourdes mais acceptées de la reconstruction, il y avait eu les délices pas toujours camouflées de l'amour courtois, les truculences rabelaisiennes, mais encore ces grands libertins que furent, sur le mode frivole Casanova ou plus lourdement métaphysique Don Juan au point qu'ils devinrent des mythes. Mais pour les ériger ainsi en paradigmes universels, il fallait bien qu'aussi ils traduisent un réalisme parfois sordide, des aspirations souvent étriquées, des mœurs aussi troubles que convenues.

On trouve sa trace en ce tout début de Renaissance à l'université de Cracovie. On le dit astronome mais alchimiste aussi. Il hante ces confins de l'Empire, en ces terres germaniques qui se divisent avec une obstination désarmante, et n'hésite pas à provoquer ses étudiants en leur indiquant que sans trop d'efforts il pourrait reproduire les miracles que fit le Christ. On le soupçonna de toutes les hérésies : on n'eut sans doute pas totalement tort tant il s'amusait à provoquer ses interlocuteurs en indiquant qu'il avait poussé très loin ses recherches, trop loin peut-être, au point d'avoir pactisé avec le Malin. Il fut chassé de l'Université pour la maltraitance qu'en outre il infligeait à ses étudiants.

Cet homme, on l'aura reconnu c'est Faust que Marlowe d'abord puis Goethe immortalisèrent. Lui aussi devint un symbole. Faust avait consacré toute son existence à la recherche de la Vérité, à la transmission de la connaissance. Pour espérer seulement en approcher, il avait renoncé tant à la richesse, au pouvoir qu'aux plaisirs. Sa vie, régulière comme un métronome, poussiéreuse comme les grimoires et l'antre de n'importe quel scribe, était en train de s'achever - il le sentait à ses doigts gourds, à son pas de plus en plus lent, à cet insupportable dos s'obstinant à se voûter - mais il ne parvenait pas à chasser cette amertume qui corrodait ses rêves : de gloire, il n'obtint jamais ; de vérité, il n'approcha pas même les lointaines luminescences et les seuls honneurs qu'on lui rendait désormais n'avaient rien que de très convenu, camouflant au reste assez mal l'impatience de certains à occuper sa place. N'avait-ce pas été un marché de dupes ? Il avait sincèrement cru en cette antienne noble mettant savoir et renoncement au plus haut des qualités humaines et la recherche des plaisirs au rang des illusions douloureuses et périlleuses. Et vulgaires, surtout. Mais il n'obtint aucune proie … ne lui restèrent que les ombres.

Cet homme, on l'aura reconnu c'est Faust que Marlowe d'abord puis Goethe immortalisèrent. Lui aussi devint un symbole. Faust avait consacré toute son existence à la recherche de la Vérité, à la transmission de la connaissance. Pour espérer seulement en approcher, il avait renoncé tant à la richesse, au pouvoir qu'aux plaisirs. Sa vie, régulière comme un métronome, poussiéreuse comme les grimoires et l'antre de n'importe quel scribe, était en train de s'achever - il le sentait à ses doigts gourds, à son pas de plus en plus lent, à cet insupportable dos s'obstinant à se voûter - mais il ne parvenait pas à chasser cette amertume qui corrodait ses rêves : de gloire, il n'obtint jamais ; de vérité, il n'approcha pas même les lointaines luminescences et les seuls honneurs qu'on lui rendait désormais n'avaient rien que de très convenu, camouflant au reste assez mal l'impatience de certains à occuper sa place. N'avait-ce pas été un marché de dupes ? Il avait sincèrement cru en cette antienne noble mettant savoir et renoncement au plus haut des qualités humaines et la recherche des plaisirs au rang des illusions douloureuses et périlleuses. Et vulgaires, surtout. Mais il n'obtint aucune proie … ne lui restèrent que les ombres.

Comment n'aurait-il pas succombé ? d'autant que les manœuvres diaboliques auront été habiles. Méphistophélès qu'il avait d'abord éconduit savait s'y prendre. Les renoncements des hommes de science sont tellement nombreux ; leurs frustrations tellement corrosives ; leur vanité si souvent bafouée mais leur prétention à mieuxsavoir tellement démesurée …

Les beuveries de taverne lui répugnèrent plutôt mais le charme frais de Marguerite, qu'il croisa à la sortie de l'Eglise acheva de le troubler … puis convaincre.

Mais l'affaire évidemment tourna mal. Pour détourner l'attention de sa mère afin de pouvoir accueillir Faust en sa chambre, Marguerite la drogua sur les conseils de son aimé. Malheureusement elle en mourut. Cause involontaire du décès de sa mère, elle provoqua indirectement celui de son frère qui voulant la venger, provoqua Faust en duel : mais comment l'emporter face à un homme secondé par le malin ? Faust enfui, Marguerite en proie aux moqueries, aux rumeurs puis aux persécutions consomma définitivement sa flétrissure en noyant son enfant. Si Faust, à la fin, vint en sa cellule pour la sauver, pris de remords, au moins d'élans nostalgiques, elle refusa pourtant d'être secourue par le mal, préférant mourir sous le regard du divin plutôt que vivre sous l'emprise de Satan.

Il n'est pas de désir qui ne soit en fin de compte défi lancé au divin : on croit l'avoir compris depuis Babel ! Mais ce n'est pas ici la seule leçon de cette étrange histoire racontée deux fois de manières différentes mais où, à chaque fois, Faust s'en sort - lui qui a pourtant tout transgressé - quand Marguerite au contraire périt quitte à intercéder à la fin pour le salut de son amant.

Il n'est pas de désir qui ne mène à la catastrophe.

Cette leçon portée par ce grand romantique que fut Goethe mais que l'on retrouve en filigrane dans tous les rêves auréolés de cette curieuse révolte de l'égo contre l'ordre et le monde, on la retrouve pourtant déjà chez Molière. Comme si renoncer au désir ou y sacrifier indument s'équivalaient …

Don Juan, n'est pas que ce grand libertin qu'une lecture hâtive laisserait entendre. Bien sûr, il fait de ses conquêtes un sordide catalogue qui ferait rougir la gourgandine la plus expérimentée. En réalité, cet empilement déplorable n'est qu'une fuite en avant désespérée où le désir lui-même, suggérant qu'il ne se peut survivre que d'être frustré, et que même il valût mieux s'en réjouir, se révélait pour l'odyssée désespérée qu'il n'avait jamais cessé d'être ou l'itérative répétition des mêmes gestes et tentations ne pourrait empêcher jamais le désastre final. Voici traduction profane, laïque, de la condamnation ou mise à distance du désir : tout aussi funeste et douloureuse que sa simple interdiction ; plus tragique encore s'il se pouvait être.

On aime à croquer Don Juan comme un passionné : non de la sexualité - ce serait du dernier vulgaire ; non pas même de la femme - ce serait tristement commun ; mais de la conquête elle-même. Le désir compterait alors infiniment plus que son objet qui ne serait qu'un prétexte. L'analyse est connue, qui n'est pas sotte. Elle intègre l'évidence, connue depuis toujours, que le désir ne se survit que de n'être pas satisfait ou jamais totalement. Platon faisait d’Éros le fils de Pénia et de Poros - cette sorte d'hybride entre la frustration totale et la volupté absolue. Voudrait-on affirmer que l'homme ne soit pas armé pour endurer l'absolu - qu'il relève de la vacuité ou de la plénitude - et que le désir fût ce moteur qui à la fois nous fît agir et nous épargnât de demeurer dans la première et d'atteindre jamais la seconde, on ne s'y prendrait pas autrement !

J'aurais mauvaise grâce à disputer la chose. L'idée que rien qu'en Espagne il en séduisit 1003 suggère effectivement qu'il fût sinon impuissant en tout cas plus soucieux de charmer et séduire que de conquérir. La quête vaudrait-elle mieux que la conquête ?

Remarquons cependant combien cette approche fait, de l'objet de nos désirs un simple prétexte. Passe encore lorsqu'il s'agit de chose ! Mais de l'autre ? La désinvolture de don Juan, mais son incapacité à demander un pardon quelconque : voici l'illustration seulement de cette funeste ambivalence du désir qui nie au moment même où il affirme ; elle définit bien l'humanité en sa grandeur mais corrode sa dynamique. Comme si nos démarches n'avaient d'autre but qu'à la fin être cloué sur place ; et l'autre avec nous.

A la fin, faut-il s'en étonner, le festin de pierre - qui est au reste le sous-titre de la pièce de Molière. Ce lectisterne par quoi, en périodes de crises et de désarroi, on effaçait toutes les différences, toutes les frontières et toutes les limites ; par lequel, ouvrant portes, baie et lucarnes, on dressait table magnifiquement garnie et y invitait les dieux pour apaiser leur colère et rétablir d'avec eux comme d'avec les citoyens de la cité paix qui permît de survivre. Ces rituels ne sont jamais neutres qui accompagnent toujours des sorties de grave crise. Ces théoxénies sont en réalité figures inverses des sacrifices : ici la fumée des bêtes immolées décrit un mouvement ascendant vers les dieux quand là, ce sont les dieux qui descendent parmi les hommes. Mais jamais la rencontre des dieux et des hommes ne peut être anodine : s'y entrechoquent manières d'être où s'épuisent homme et désir.

C'est ceci que traduit le festin qui est l'apex d'une crise que provoquèrent les transgressions continues de don Juan : les impossibilités conjointes du désir et de sa négation ; l'insatisfaction contrainte, organisée aimerait-on dire tant elle entre dans l'économie même de l'appétence. Je ne suis vivant et ne me meut que de désirer car décidément la raison jamais ne pourrait faire mieux que de me faire comprendre le monde ; pas même ne pourra-t-elle m'enseigner comment l'habiter ; encore moins sera-t-elle susceptible de m'inciter à agir, construire, transformer ou même seulement me déplacer. Seul le désir m'est moteur, incitation ; consubstantiel de mon humanité. Pour autant, satisfait, il s'effondrerait sur lui-même, m'étouffant d'un même tenant. Comme si, décidément, l'humain n'était pas bâti pour l'absolu : incapable de regarder soleil, mort, ou Dieu en face sans s'y consumer, il serait impuissant à endurer plaisir durable. La sexualité dit ceci, curieusement, mais avec implacable évidence : à peine assez aguerris pour affronter une petite mort. Il faudrait être d'une trempe presque sur-humaine pour affronter, tel don Juan, le grand foudroiement.

Nietzche - et l'aphorisme sera repris tel quel dans les Carnets de Camus - souligne combien même le truchement de la connaissance est un leurre. Que serait un savoir abouti, une vérité enfin révélée sinon la fin de la pensée, de la liberté de pensée même. Et l'effondrement immédiat de ces hautes valeurs que nous avons érigées en lieu et place d'un désir et d'une sexualité supposée dévorante. C'est le même désir, la même volonté d'être puissant, l'identique démesure qui anima Faust avant et après le pacte. Il fallait écouter Diogène : il n'avait jamais abandonné l'idée d'affronter soleil et pouvoir ; tout juste avait-il songé que le biais de la contemplation, de la sagesse mimée en fût un chemin plus aisé - moins dangereux.

Bien sûr le désir est périlleux comme est périlleux d'exister. Se lever, chercher, marcher, rêver, souhaiter, entreprendre et agir ; chercher à percer les mystères du monde, comprendre la nature pour en devenir comme maître et possesseur ; regarder l'autre et lui plaire comme nous émeut l'émoi de le rencontrer … oui c'est tout un et, j'ai presque crainte de le penser, sans doute le blasphème commence-t-il à cet instant précis où fuse le désir. Et l'enfer au moment où il commencerait de se satisfaire. Non qu'il soit injure ou offense mais qu'il nous entraînerait à sa prore négation comme à la nôtre de se laisser glisser jusqu'à son terme. La Genèse sans doute eut-elle raison de faire ainsi réagir Dieu : non qu'il eût peur de ces hommes susceptibles de l'atteindre mais qu'il sût combien et comment ils s'y consumeraient inéluctablement.

Bien sûr le désir est périlleux comme est périlleux d'exister. Se lever, chercher, marcher, rêver, souhaiter, entreprendre et agir ; chercher à percer les mystères du monde, comprendre la nature pour en devenir comme maître et possesseur ; regarder l'autre et lui plaire comme nous émeut l'émoi de le rencontrer … oui c'est tout un et, j'ai presque crainte de le penser, sans doute le blasphème commence-t-il à cet instant précis où fuse le désir. Et l'enfer au moment où il commencerait de se satisfaire. Non qu'il soit injure ou offense mais qu'il nous entraînerait à sa prore négation comme à la nôtre de se laisser glisser jusqu'à son terme. La Genèse sans doute eut-elle raison de faire ainsi réagir Dieu : non qu'il eût peur de ces hommes susceptibles de l'atteindre mais qu'il sût combien et comment ils s'y consumeraient inéluctablement.

Nietzsche fut-il de ces rares qui s'en approchèrent ? Comment savoir si l'illusion n'en venait pas seulement du désir romantique d'un penseur devenu fou d'avoir trop vu et compris ? Grand transgresseur, assurément comme le fut Diogène , comme on imagine Don Juan.

On dit que Nietzsche, après la rupture avec Lou, entré dans une solitude définitive, se promenait la nuit dans les montagnes qui dominent le golfe de Gênes et y allumait d'immenses feux qu'il regardait se consumer. J'ai souvent pensé à ces feux et leur lueur a dansé derrière toute ma vie intellectuelle. Si même il m'est arrivé d'être injuste envers certaines pensées et envers certains hommes, que j'ai rencontrés dans le siècle, c'est que je les ai mis sans le vouloir en face de ces incendies et qu'ils s'en sont aussitôt trouvés réduits en cendres. Camus, Carnet III, 1953, p 120

Où je retrouve ces flammes, ces feux ultimes qui d'un même tenant illuminent et détruisent. Il y avait assurément de la sagesse à se départir de toute ὕϐρις ; ne manque pas d'élégance ni de dignité d'ailleurs, de percer toutes les murailles et de tenter l'inconvenant. Ces feux qu'allume Nietzsche ne sont jamais que ceux qu'un dieu absent a désappris d'allumer pour lui ; ce sont en réalité les mêmes. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a, dans cette sexualité qui ne se laisse pas dompter quand même nous le devrions, une puissance de nous exhausser autant que de nous perdre ; où nous nous éprouvons et mesurons ; de la vulgaire médiocrité à la pudique grandeur.

Toute la pensée occidentale tourne autour de ce dilemme : laisser libre cours au désir, au risque de s'y perdre ; renoncer à tout désir ou tenter au moins de le juguler ; de le canaliser. Pour autant que la sexualité soit le symbole même du désir, quoi d'étonnant alors que des religions comme le christianisme en fissent le côté obscur de l'humain à ne jamais dévoiler ; la forme même de sa finitude ; de sa faillibilité et culpabilité ? Toute la pensée chrétienne n'eut de cesse de dénicher en nous, tapie dans l'ombre, une bête immonde, un tyran qui nous dominât et voulût notre perte. Et l'obtînt.

J'aime à voir un Camus rejoindre Mauriac. Que ce vieux chrétien revenu de tout même de ses pulsions inavouées, rivée pourtant à une foi puissante et respectable, vouée à une Eglise qui ne le fut pas toujours, écrive Aimer les corps, ce n'est pas aimer les êtres est logique, attendu et l'on pourrait n'y lire que le dogme sans cesse répété d'une abstinence seule à même de vous éviter la chute. Mais trouver chez Camus ce Chasteté, ô liberté ! en dit long sur l'impossibilité d'envisager la sexualité comme plaisir anodin, passe-temps agréable, voire même de la vivre sereinement.

Le chemin classiquement préconisé pour vaincre cette aliénation sera, ou bien le renoncement absolu mais qui ne semble possible que pour l'âge avancé - qui y contraint - ou pour l'état ecclésiastique qui y oblige ; ou bien encore cette tempérance que l'on espère possible sans toujours y croire que permettrait l'équilibre raison/passion où la raison jouerait le rôle peu enthousiasmant d’étouffoiret le désir celui de l'empêcheur de tourner en rond. Rôle dévolu au sage, au philosophe ; au poussiéreux et sentencieux stoïcien jamais avare de conseil et aisément donneur de leçons.

D'où l’intérêt - mais la malice aussi - de cette fable de la connaissance.

On imagine le savant, le chercheur, le philosophe plutôt comme être étrange, tout de raison pétri, ayant expulsé de son existence toute inclinaison funeste. Quelque chose comme un Kant, plus rigide qu'un métronome, qui n'eût même pas dévié la trajectoire de sa promenade quotidienne pour s'enquérir de ce qui se passait à Paris en 89 ou de la parution de l'Emile de Rousseau - qui n'eût dérogé jamais à ses rituels maniaques comme si les audaces de la pensée avaient du se payer d'un enfermement définitif à l'autre, au monde, au temps. Mais l'imaginer passionné - sûrement non !

Ce même enfermement finalement que connaîtra Nietzsche

Ce serait trop peu dire, et le réduire à sa part la plus étriquée, que l'engagement dans la pensée résultât seulement d'un dépit amoureux. Pourquoi faudrait-il que nos emportements les plus nobles, nos engagements les plus puissants sublimassent seulement d'inavouables frustrations ? que notre part de lumière se repût exclusivement de nos plus mauvaises dispositions ? Je n'ai jamais aimé, dans ceci que Ricœur appela autrefois philosophie du soupçon, cette acrimonieuse manie de fouiller dans les poubelles. Le mot était bien trouvé qui du latin suspectere signifiait suspecter mais avant cela regarder de bas en haut. La souillure est toujours contre-plongée des abysses. Je crains bien que celui qui ainsi suspecte dise plus sur lui et la médiocrité - la vulgarité - d'où il croit blesser. Il y aurait beaucoup à dire sur ces incendies et leur part prométhéenne où nous jouons notre humanité - comme on le ferait au poker : ils nous rappellent d'abord notre fragilité et notre fascination jamais éteinte devant les feux de l'enfer. Mais Nietzsche était philosophe bien avant et la terrasse de la cathédrale de Bâle s'en souvient encore … Non décidément je n'aime pas cette prédilection à souiller ; cet entêtement à ne pas se poser la seule question qui vaille : que vaut ce que celui-ci pense, écrit et affirme ! (Y revenir)

Kant et Nietzsche ! sans doute se seraient-ils détestés et pourtant, aux deux bornes de ce siècle étonnant, qui plus que ces deux là contribua mieux à sortir du dogmatisme ? A nous éviter l'infernal festin de pierre …

Kant eut-il jamais rêvé et si oui de quoi un tel homme pouvait-il rêver ? Nietzsche ne songeait-il pas trop loin au delà de nos épaules pour savoir encore regarder les femmes. Lui qui à Cologne, conduit par inadvertance dans un bordel, devant les filles dévêtues, s'alla asseoir au piano pour dérouler une de ses improvisations dont il garda le secret.

Et pourtant ! D'entre les apôtres de la connaissance et le diablotin désespéré de la séduction, assurément, il y a plus que des coïncidences ! A l'instar de l'amoureux transi mais timide, au même titre que le prince des séducteurs, prêt à tout pour conquérir une nouvelle proie comme si les additionner en une collection plus macabre qu’enjôleuse eût été son ultime secours, son unique justification, oui, de la même manière, le chercheur convoite sa proie qu'il se sait pourtant ne devoir jamais circonvenir. Qu'il vaudrait mieux qu'il n'atteignît jamais. On se brûle à l'éclat de la vérité ! Que serait au juste un chercheur qui d'avoir tout trouvé et prouvé, n'aurait plus qu'à ranger ses éprouvettes, son carnet de notes et ses illusions au magasin des accessoires ? Plus rien ? si, bien sûr, un tyran ! parce qu'il n'est personne de plus intolérant ni impérieux que celui qui a la certitude de détenir la vérité. Il est passionné sans conteste au point de faire passer tout ou presque après ses travaux de laboratoire : il ne fait pas bon l'approcher puisque rien ne compte plus que l'objet de sa quête à côté de quoi même les étoiles palissent. Cristallisation avait diagnostiqué Stendhal : on n'insistera jamais assez sur le fait que, certes, l'objet convoité se voit revêtu des parures les plus belles et enrichi de toutes les vertus, mais que parallèlement tout le reste, hommes, choses et œuvres s'évanouissent tels d'inutiles fantômes.

Mais le vil séducteur ne se rêvant que de croquer les ultimes plaisirs du monde pas plus que le savant un peu distrait, ou presque fou, s'impatientant de l'appréhender, n'y parviennent pourtant jamais. Le monde leur échappe, leur glisse entre les doigts. Ces deux-là ne comprennent que les rapports de force. Or le monde a partie liée avec l'eau et sait jouer des circonvolutions fluides. Il leur résiste ! C'est que le monde est objet de leur résister. Mais eux, des sujets d'en fin de compte devoir s'y soumettre.

C'est Nietzsche qui eut raison ! Le philosophe n'est souvent qu'un vulgaire impuissant gonflé de tous les ressentiments nourris au fil de ses échecs. Prompt à tout nier - et il le fit - jusqu'à arguer que le monde, l'autre ne fussent que pâles reflets d'une Idée plus haute, plus noble que nul ne pourra entrevoir si ce n'est par son entregent. A brader le présent pour un arrière-monde dont il détînt les clés.

Le festin de pierre final n'est jamais, pour le séducteur comme pour l'intellectuel, en dépit de ce qu'ils eussent dit ou cru, qu'une bravade ultime. Le même cri que celui, inaugural, d'un Rousseau plus fanfaron que supportable. Celui d'un Sade ne se contentant pas de se moquer du religion mais hurlant un non à la fois sardonique et méprisant à la face de Dieu. Mais une bravade presque inutile : Sade ne sortira jamais de sa prison ni de ses dénégations entêtées dont il ne saura rien tirer. Don Juan s'enfermera dans la spirale infernale et bientôt frénétique de conquêtes dont en réalité il se moque et qui ne le satisfont que pour la forme ; par habitude ou pour ne pas hurler d'effroi.

L'enfermement, encore et toujours …

Le feulement de la bête

Reste ce désir que l'on ne parvient tout-à-fait à éteindre - et pourquoi d'ailleurs tant il serait hypocrite de taire que même partiellement satisfait seulement il nous contente déjà bien assez ! Reste le fauve qui brâme, la bête qui feule, sournoise souvent et nous surprend et désarçonne parfois. Freud ne détestait pas évoquer ses trois grandes humiliations qui en rabattaient bien assez des prétendues supériorités humaines. Faire de la libido la grande affaire de l'homme ou constater que le Moi n'était pas maître dans sa propre maison ne constituent peut-être pas l'essentiel de ce qui, dans la sexualité nous dérange.

Mais plutôt cet animal qui en nous persiste.

Il y aura toujours d'aimables psychologues pour vous aider à en accepter l'augure ; d'invariable sexologue pour vous permettre de la vivre honnêtement ou d'inénarrables techniciens qui de postures en positions vous en donneront recette de réussite il n'empêche …Nous ne pouvons nous construire en tant qu'individus qu'en nous ménageant zone d'intimité où peut s'affirmer notre identité, en regard et avec autrui, certes, mais dans cette part nécessaire d'isolement qui seule offre opportunité d'indépendance. Or, qu'on le veuille ou non la sexualité revient toujours à s'introduire en cet espace protégé. Quand bien même cette intrusion est librement acceptée et même désirée, elle coïncide invariablement en une mise en danger. L'acte de violence n'est jamais loin. Quand même n'a-t-il pas eu lieu ! L'un risque toujours, par passion enfiévrée ou simple emportement, de briser toutes les digues, de se laisser emporter et de brutaliser. De s'oublier et de biffer l'autre. Ce désir, pas toujours maîtrisé, cette pulsion même encadrée mais qu'on ne parvient pas à taire, oui, c'est le feulement de la bête et vous y ramène. Il séduit autant qu'il apeure.

J'aime assez l'idée que la sexualité soit ainsi cette mise en danger de l'humanité de l'homme, qu'il s'y éprouve autant qu'émeuve et sans doute ne sommes-nous humains que de ce désir dont nous devons apprendre qu'à la fois il nous étreint et fragilise au moment même où nous exhaussant nous réalisons combien e de toute manière il nous frustrera aussitôt. Peut-être la sexualité est-elle à la fois, inscrit au plus intime de notre être, ce symptôme d'une violence toujours possible et l'opportunité d'enfin la juguler ; de l'effacement de toute volonté au risque de sa défaite quand pourtant sa puissance nous serait seule digue efficace, le moteur de notre relation à l'autre peut-être mais la nécessaire invention de sa reconnaissance avant sa possession.

C'est ici, précisément, que la sexualité engage une morale. Toutes nos philosophies et religions nous ont appris à nier et dépasser l'animal en nous et pour certaines même, que notre royaume n'était pas de ce monde. La sexualité nous y ramène ou plus exactement nous enjoint d'y céder. Ce que les anciens nommaient pudicité où ils virent souvent honte ne revient pas à disqualifier ni ce corps ni ses exigences qui, après tout n'ont rien de honteuses. Mais implique au contraire, par la reconnaissance de l'autre et de son intimité, la puissance et le courage d'être un moi ; ou ce visage dont parlait Lévinas. Réduire l'autre à un corps, à une matière dont on use est cette limite qui sitôt franchie suscite toutes les violences possibles. Où effectivement la sexualité relève de la réciprocité et certainement pas de la dialectique ; encore moins d'un quelconque rapport de forces. Parce qu'elle est outrepassement de toutes les limites ou, tout au moins, son risque perpétuel, le défi que nous nous devons de tenir de demeurer humain néanmoins, jusqu'à y perdre, jusqu'à en souffrir.

Sentir en soi et avec l'autre ce devenir humain sans cesse en mouvement mais en péril ; inventer pour l'autre mais avec l'autre peut être à la fois acte de générosité et plus personnel de satisfaction de ses propres tensions. Etre humain tient à ceci : à ce comme toi-même - σεαυτόν - que l'on trouve dans le connais toi toi-même comme dans le Aime ton prochain comme toi-même ! Peut-être la sexualité est-elle cette étrange combinatoire où se rejoignent forces centripètes et centrifuges, nos égoïsmes et nos générosités, nos intérêts et nos étendards. Mais si elle l'est elle ne le peut qu'à la condition de s'inventer sans cesse en n'étant jamais fin mais seulement moyen ; ce chemin qui mène à l'être bien plus qu'à l'autre.

Mais silence, parce que cette invention est au plus intime de chacun … Elle est cette douce mélodie qu'à la fenêtre nous attendons qui nous fait espérer la lumière.

Qu'au moins nous n'y soyons jamais intrus ni plus de l'autre que de nous-même.

| Solidarité |

|

Pesanteur et grâce |

|---|---|---|

De la connaissance |

|

Rester élégant et jamais vulgaire |

|

élégance : |

|

|

|

|

humanisme: une affaire d'élégance |

| doute | donner recevoir |

ironie |

| justesse | grâce | |

| cloisons à éviter | goûter le silence | |

Etre au service tout en restant libre |

|

Etre prudent sans rien perdre de sa force d'âme |

|

|

|

|

philosopher : un geste moral | |

loi |

|

prudence plutôt que scepticisme |

|

sagesse | |

|

entre silence et parole | |

| devenir | ||

Rester humble et jamais arrogant |

|

Rester juste et fuir la démesure |

| finitude | ||

| moi | mensonge | |

| être source ? | partage |

fissure |

| témoigner | refuser la déchéance |

vicariat |

Une fable. Le Don Juan de la connaissance : aucun philosophe, aucun poète ne l'a découvert. Il lui manque l'amour des choses qu'il découvre, mais il a de l'esprit et de la volupté et il jouit des charmes et des intrigues de la connaissance - qu'il poursuit jusqu'aux étoiles les plus hautes et les plus lointaines - jusqu'à ce qu'enfin il ne lui reste plus rien à chasser, si ce n'est ce qu'il y a d'absolument douloureux dans la connaissance comme l'ivrogne qui finit par boire de !'absinthe et de l'eau-forte. C'est pourquoi il finit par désirer l'enfer. C'est la dernière connaissance qui le séduit. Peut-être qu'elle aussi le désappointera comme tout ce qui lui est connu. Alors il lui faudrait s'arrêter pour toute éternité, cloué à la déception et devenu lui-même le convive de pierre, il aura le désir d'un repas du soir de la connaissance, le repas qui jamais ne lui tombera en partage. Car le monde des choses tout entier ne trouvera plus une bouchée à donner à cet affamé.

repris par Camus Carnets III, p 235