| index | précédent | suivant |

|---|

Feux

| Histoires en boucle | Croisées | Intrusion | Don Juan | Feux, grâce et métamorphose | Pythagore |

|---|

On dit que Nietzsche, après la rupture avec Lou, entré dans une solitude définitive, se promenait la nuit dans les montagnes qui dominent le golfe de Gênes et y allumait d'immenses feux qu'il regardait se consumer. J'ai souvent pensé à ces feux et leur lueur a dansé derrière toute ma vie intellectuelle. Si même il m'est arrivé d'être injuste envers certaines pensées et envers certains hommes, que j'ai rencontrés dans le siècle, c'est que je les ai mis sans le vouloir en face de ces incendies et qu'ils s'en sont aussitôt trouvés réduits en cendres. Camus, Carnet III, 1953, p 120

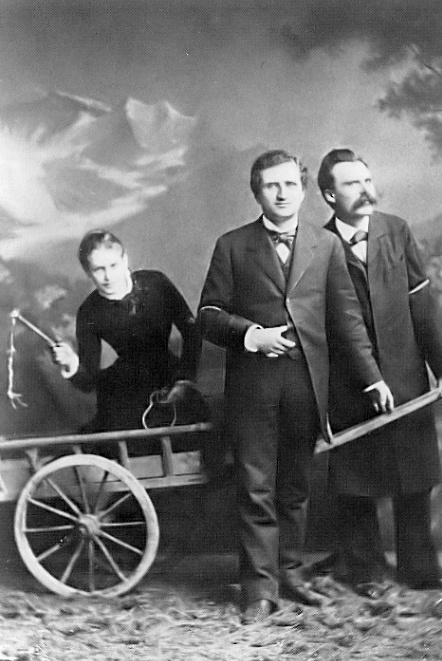

Que n'a-t-on écrit, glosé et parfois ironisé sur la relation de Nietzsche avec Lou Andréas Salomé ? et de ce projet étonnant, mais qui ne l'était pas tant que cela pour une jeune femme qui ne désira rien tant que la liberté, d'une sorte de cénacle intellectuel où rien n'importerait sinon la connaissance, les arts et les dialogues à perte de vue. Un agréable cabinet de travail rempli de livres et de fleurs, flanqué de deux chambres à coucher, et, allant et venant parmi nous, des camarades de travail formant un cénacle à la fois gai et sérieux : Lou Andréas Salomé tâchait de s'inventer à la liberté ce qui à l'époque n'avait rien d'évident pour une femme : indépendamment de son inappétence supposée pour la chose, mariage et relations physiques risquaient invariablement de la ramener à la condition d'où elle s'extirpait non sans mal. Ces deux-là ne pouvaient que se manquer. De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ? lui écrit-il en 1882. Comme toutes les étoiles, ils se frôlèrent, à distance incommensurable … et ne se revirent jamais.

Que n'a-t-on écrit, glosé et parfois ironisé sur la relation de Nietzsche avec Lou Andréas Salomé ? et de ce projet étonnant, mais qui ne l'était pas tant que cela pour une jeune femme qui ne désira rien tant que la liberté, d'une sorte de cénacle intellectuel où rien n'importerait sinon la connaissance, les arts et les dialogues à perte de vue. Un agréable cabinet de travail rempli de livres et de fleurs, flanqué de deux chambres à coucher, et, allant et venant parmi nous, des camarades de travail formant un cénacle à la fois gai et sérieux : Lou Andréas Salomé tâchait de s'inventer à la liberté ce qui à l'époque n'avait rien d'évident pour une femme : indépendamment de son inappétence supposée pour la chose, mariage et relations physiques risquaient invariablement de la ramener à la condition d'où elle s'extirpait non sans mal. Ces deux-là ne pouvaient que se manquer. De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ? lui écrit-il en 1882. Comme toutes les étoiles, ils se frôlèrent, à distance incommensurable … et ne se revirent jamais.

Lou aimait les hommes de pensée - elle fut l'égérie de Rilke et sera proche de Freud - mais c'est bien la pensée qui l'attirait - bien plus que les hommes ! L'ironie voudra qu'à sa manière elle réalisera, à l'égard des hommes, le vœu que Camus ne parvint pas à assumer face aux femmes. Il n'est pas sûr - c'est une litote - que Nietzsche fût envers les femmes aussi précurseur qu'il l'aura été dans le domaine des idées : mais il en fut tellement d'autres dans ce cas ! (A Malraux tel en tout cas que le présente Clara aurait été dans ce cas - voir en 3: 50)

Lou aimait les hommes de pensée - elle fut l'égérie de Rilke et sera proche de Freud - mais c'est bien la pensée qui l'attirait - bien plus que les hommes ! L'ironie voudra qu'à sa manière elle réalisera, à l'égard des hommes, le vœu que Camus ne parvint pas à assumer face aux femmes. Il n'est pas sûr - c'est une litote - que Nietzsche fût envers les femmes aussi précurseur qu'il l'aura été dans le domaine des idées : mais il en fut tellement d'autres dans ce cas ! (A Malraux tel en tout cas que le présente Clara aurait été dans ce cas - voir en 3: 50)

C'est là, chose troublante, propre sans doute à cette époque mais qui se prolonge manifestement bien au delà puisqu'on en retrouve trace jusque chez Camus et - de manière moins inattendue - chez Mauriac : la sexualité qu'on nomme à peine puis qu'on avoue à mots de moins en moins feutrés, n'est jamais chose simple même chez les esprits dits libérés. Et parait poser plus de problèmes qu'apporter de solutions. Comme si nous n'en avions jamais vraiment fini avec le cri de la bête que nous ne parvenions ni à étouffer ni à satisfaire, mais qui entrave tellement nos élans en nous rabaissant à la condition même que nous fuyons inlassablement. Camus en parle : on entend si bien les plaintes d'un écrivain que l'impétuosité encore de son jeune âge ralentit sans qu'il puisse ni plus s'en plaindre que s'en réjouir. Et ces discours s'enchaînant qui voudraient tracer ligne de partage bien claire - et de préférence définitive- entre amitié et amour et, bien entendu, faire de la sexualité l'un des critères.

Que Freud mit la pulsion sexuelle au centre de sa psychologie n'allait pas toujours faire avancer les choses : d'évoquer à invoquer il n'est souvent qu'un pas, vite franchi par les convertis de première heure. La chose exhibée n'est pas expliquée pour autant et l'amadouer n'en est que rarement plus facile.

Que Freud mit la pulsion sexuelle au centre de sa psychologie n'allait pas toujours faire avancer les choses : d'évoquer à invoquer il n'est souvent qu'un pas, vite franchi par les convertis de première heure. La chose exhibée n'est pas expliquée pour autant et l'amadouer n'en est que rarement plus facile.

Mais là n'est pas l'essentiel de cette notule.

Les rêves de Nietzsche

Nietzsche à sa sœur, à propos de l'affaire Lou : «Non, je ne suis pas fait pour l'inimitié et la haine … Jusqu'alors je n'ai jamais haï personne. Ce n'est que maintenant que je me sens humilié. » Nécessité selon lui des «contre Alexandre », de ceux « qui libéreraient de nouveau le nœud gordien de la civilisation grecque après qu'il a été tranché. » Camus, Carnet III p 41

Rien n'est vraiment un hasard chez un homme comme Nietzsche : allumer ainsi de grands feux qu'on contemplera la nuit durant doit bien avoir un sens autre que le désarroi de l'homme blessé ici moins dans son amour propre que dans cette solitude radicale de laquelle il se crut un moment sauvé ; dans laquelle il se vit alors replongé ; - condamné.

Je n'ai jamais beaucoup aimé la manière un peu ridicule de transformer la folie finale de Nietzsche en épopée romantique : l'idée qu'il eût pensé trop loin au delà des frontières du sacré qu'il eût tellement transgressées qu'elles l'eussent ébloui et rendu fou, a de quoi séduire l'intempérance de la jeunesse partant au combat mais ne tient pas une seconde. Il en va bien autrement de cette radicale solitude qui fût la sienne, aggravée sans doute par une santé défaillante, qui le laissera, d'année en année, quêtant le soleil et un climat supportable, versant de ce côté, irrésistible où à la fin quoiqu'on en eût, ne demeure plus que l'œuvre. Mais peut-être pourrait-on dire de Nietzsche ce que Mauriac affirma de Proust. Rien ne pouvait l'entraîner ailleurs ni plus loin. Un peu comme l'épuisement de la parturiente.

Cette musique, ce chant que Nietzsche entonna durant cette demi-heure de traversée du St Gothard venait de loin ; d'ailleurs. Lui était déjà passé de l'autre côté et n'avait même plus ce regard empreint de douceur féminine que relate Malraux dans les Anti-mémoires … mais seulement vide. Le festin de pierre avait déjà eu lieu mais lui, qu'avait-il à se faire pardonner ?

Point n'est besoin de lire Bachelard pour comprendre que ces feux sont prométhéens : ils sont le premier pas sinon de la bravade devant les dieux tout au moins de la première petite tricherie. Le feu a tout pour assurer le renversement de toutes les valeurs - l'ambivalence d'abord. Il éclaire mais brûle. Il est très exactement le point commun où enfer et paradis se rejoignent. Ce qui fait l'homme enfin pouvoir transformer les choses, avoir prise sur le monde. Ce pouvoir est toujours arraché aux dieux ; il est l'essence même du blasphème. Il est le moteur de la démesure aussi. Mais c'est aussi cela seul qui éclaire. Au singulier comme au pluriel feu appelle lumière. Nietzsche éclaire la baie de Gènes et fait se jouer moins le contraste que l'union morganatique de quoi se dévoile et soustrait, cherche et trouve ; des mondes presque sauvage encore de la forêt et déjà farouchement violent des hommes. Du fond de sa grande tristesse, lui qui vient de comprendre sans doute qu'il ne lui sera pas de répit accordé encore moins d'oasis offert, sans doute essaie-t-il d'échapper au vulgaire. Il ne domine rien ni d'ailleurs ne le veut : lampe dans la tempête, il est celui qui peut donner un sens parce qu'il sait l'absurde et devine l'insensé s'approcher. Il regarde se consumer ; se consommer le siècle. Il a appris à aimer le destin ; il sait désormais le poids le plus lourd.

S'il est quelque chose du don Juan dans l'homme de la connaissance, que ce dernier la cherche encore ou la professe déjà, qu'il s'imagine la détenir ou se fût simplement installé définitivement dans le confort de la quête ou de l'incertitude, c'est bien ici : dans cette rage à se mesurer au monde, aux dieux ! Quoi dans son être l'y pousse, est question extravagante à quoi nul ne saurait offrir réponse satisfaisante. Mais ce que je sais - où se jouent ses conscience et liberté - c'est le fossé existant entre braver, défier et provoquer ou pire encore … injurier. Le révolté, selon Camus, est un fieffé idéaliste, crevant de douleur devant l'impossible virginité du monde et des hommes, mais prompt toujours à partager sa douleur. Jusqu'à la destruction. L'homme ordinaire est cependant plus pacifique mais aussi plus pleutre que cela : il compte sa part et, la trouvant bien chiche, s'évertue simplement à l'agrandir - et tant pis si c'est au détriment du voisin, du monde ou des dieux. Mais de là à prendre le risque d'être foudroyé sur place ! Sûrement non !

L'homme se mesure aux dieux : l'expression est juste. D'entre mesure et démesure : tout son destin s'écartèle ici. Ce qui pousse l'homme hors ses retranchements ? Oui, c'est vrai, Nietzsche crut que ce fût la volonté de puissance ( Wille zur Macht dit l'allemand, vers la puissance) ; il m'arrive de songer que c'eût plutôt été affaire de confiance, donc de foi. Entre celui qui hurle rien, néant, rien ne vaut rien, empressé dans ses excès à tout l'y réduire, et celui qui s'agenouille devant l’Être, ivre d'humilité mais d'attentes aussi, est-il finalement tant de différences qu'on l'aimerait croire ? Celui-là ne cherche-t-il pas, sous couvert d'humanisme, à fonder l'homme comme valeur suprême, à le situer si haut que plus jamais on ne puisse le rabaisser, l'humilier, le nier ? Il est comme le révolutionnaire, il fait tourner autour d'un axe imaginaire la ligne qui sépare le plus faible du plus puissant et rêve de mettre l'un où se hissait auparavant l'autre. Il ne veut rien changer en fin de compte ; seulement tout inverser. Renverser la table comme on dit vulgairement. Et si les deux figures revenaient au même ce que Girard à sa manière révélait et que Milton évente en faisant dire à Lucifer :

Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis

Tient-elle à ceci seulement cette fascination que peut exercer ce récit qui débute les Antimémoires de Malraux : ce chant de Nietzsche, pourtant atone depuis son effondrement, au moment même où dans le fracas métallique des essieux et l'ombre prolongée par la longue traversée du tunnel, fait dire au narrateur que

le ciel étoilé m'a semblé aussi effacé par l'homme que nos pauvres destins sont effacés par le ciel étoilé.

Ou bien à l'ultime lutte entre l'homme et l'effondrement qui le ronge ? au poids inévitable que revêt la dernière parole à quoi l'on aimerait tant conférer valeur de parabole ? au pathétique d'un homme genou à terre Entre ce chant qui monte vers les étoiles et ces feux qu'il fit briller dans la nuit je vois plus qu'un rapport. Je ne sais qui efface l'autre ! Peut-être ceci s'interpose seulement mais entre interposer, indisposer et interdire, il est finalement si peu d'écart.

Une trop belle histoire

Diogène nous en alerta déjà : tout le monde a retenu l'anecdote même si elle dit sans doute plus - et de bien plus ambivalent - qu'il ne semble.

Diogène nous en alerta déjà : tout le monde a retenu l'anecdote même si elle dit sans doute plus - et de bien plus ambivalent - qu'il ne semble.

Ecarte-toi de mon soleil. Car c'est bien ici aussi d'interposition dont il est question. Celle du pouvoir, des enjeux économiques ou politiques qui bientôt finiront de parasiter la relation entre le ciel de la connaissance et le philosophe. Le philosophe se dénude au maximum de tout ce qui pourrait détourner son regard : on aimerait pouvoir retenir la leçon tant elle est édifiante que l'on retrouve en François d'Assise laissant son manteau à un noble devenu pauvre. L'image est belle : celle de l'ascèse, du renoncement, de la dévotion. Il ne rentre pas dans la logique de l'évaluation ; refuse de mettre du prix aux choses. Entre l'économiste - ou l'utilitariste qui l'a précédé - et le philosophe il ne peut y avoir que maldonne, méprise ! Mépris. Ils n'habitent pas le même monde et sans doute ne se comprendront-ils jamais. Ceux-là, au fond, ne s'intéressent pas aux choses, à l'objet mais seulement à ce qu'il pèse, ce qu'il vaut - qu'ils nomment enjeux. Ne s'intéressent ni à l'eau, ni aux étoiles, ni même au manteau ou à l'écuelle. Ils sont dans la compétition - qui le plus riche ? le plus puissant ? le premier arrivé ? - prêts à se battre s'il le faut : j'aime assez que concurrence qui désigne étymologiquement une convergence, une collaboration eût si vite versé dans l'opposition. Voici : ils ont inventé la transsubstantiation, la seule alchimie qui vaille. Ils ont changé le plomb en or ; l'objet en marchandise. Je comprends bien pourquoi la seule colère du Christ fut de chasser les marchands du temple : ils se mettent entre nous et le monde, entre nous et le ciel, entre nous et Dieu. Des parasites, assurément qui ne se dévouent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Et peut-être seulement à l'image qu'ils offrent d'eux-mêmes.

Il est donc bien un moment où philosophie et foi se rejoignent : non tant en ce vœu de pauvreté qui en lui-même n'a pas grand sens mais dut bien être truchement convénient pour soumettre fidèles à clercs, mais en ce refus de tout biais qui vous détournerait du monde et de la connaissance du monde ; de l'être et de la connaissance de l'être. Il y a quelque chose dans ce cri orgueilleux qui fait penser à Luther : tout homme est pape une Bible à la main ! Autre manière de dire : que rien ni personne ne s'interpose entre moi et Dieu. Qui aura été ainsi la reformulation moderne du Ecarte-toi de mon soleil. Il doit bien y avoir quelque chose de cet orgueil-là - parce que c'en est un - dans l'attitude de Nietzsche qui monte dans les hauteurs : tutoyer les étoiles ; laissez en bas déceptions, destin funeste et ne s'occuper que de lumière ; que de savoir.

Oh bien sûr ses propres feux qu'il allume et contemple la nuit durant rendent moins visibles les étoiles lointaines : comment être certain qu'il ne chercha pas à substituer ceux-ci à celles-là ? Il s'est trouvé espace où il était grand et où rien, plus mêmes les étoiles, ne viendraient le contredire.

La cruelle inversion

Comment dire autrement que cette histoire est trop belle ? Comment s'assurer que cette heureuse disposition devant l'éclosion de l'être - qui est sans doute la plus jolie définition de la connaissance - que cet espace libéré par les marchands ou délaissé par les puissants ne devienne pas lui-même demain un nouvel enjeu ? Et que ces aventuriers de la connaissance; chiens parmi les chiens, ne devinssent à leur tour cyniques et ne fissent commerce de leurs trouvailles. Même dans ce domaine on se mit à inventer prix, récompenses et même honneurs rendus. Comment être certain que Nietzsche ne fût pas seulement vexé ne n'avoir pas été reconnu dans sa grandeur, sage parmi les sages ; valait-il la peine en fin de compte de renoncer à tout, de se brouiller avec Wagner, de perdre Lou, pour se retrouver ainsi seul, ignoré de tous ? L'espace des sciences était sacré, inviolé ; on avait même inventé des universités, temples de la pensée aussi inviolables que ceux de la piété. Elles valaient bien ces abbayes où vivre selon la règle même si d'emblée Abélard les entacha de ses ambitions. Mais voilà, ce type de désintérêt dure peu ! et le siècle finit toujours par l'emporter. Point n'est besoin seulement se tancer Tartuffe ! ce tout petit détour commença tôt ! pas tout de suite, non mais bien vite pourtant.

Diogène se mesure à Alexandre et s'enhardit de lui donner des ordres. Cela signifie qu'il en accepte règles, valeurs et critères. Les enjeux : être le premier, le plus puissant celui que l'histoire retiendra. Quand on se bat contre quelqu'un, au moins s'accorde-t-on sur les règles du combat ; ainsi du jeu. Se mesurant à Alexandre, Diogène lui donne raison. Pis encore, il tient à occuper toutes les places - du chien qu'il se prétend être, vil, sale et nu jusqu'à l'empereur auréolé de puissance. Jusqu'à, le croira-t-on, à se nommer de la lignée de Zeus : Diogène ! En réalité, leçon terrible de cette histoire - mais peut-être aussi celle de ce Nietzsche à ce point blessé en son être par la désertion de Lou : les deux adversaires se tiennent l'un l'autre, sacrifient aux mêmes idoles et enjeux en une relation qu'un Hegel eût dit dialectique qui est seulement mortifère. Si l'on devait tracer une ligne qui allât du plus fort au plus faible, du roi au chien, on réaliserait bien vite qu'elle ne bouge jamais, tourne parfois sur elle-même, inversant les places mais qu'elle trace l'invariant de nos violences, de nos appétits, de nos enjeux. Cette ligne qui se retourne sur elle-même se nomme révolte ou révolution : on le comprend mieux désormais. Inversant tout, elle ne change en réalité rien, se contentant de substituer au fort les faibles et réciproquement. Nietzsche entend protéger les forts ce qui est moins aisément populaire que l'inverse mais - quoi ? - ceci ne revient-il pas au même que de vouloir défendre les faibles ? C'est identiquement les lier en une relation qui, foncièrement, ne change pas. Rien ne compte plus que cet incessant tournoiement : nous avions cru, avec le judaïsme, briser le temps cyclique. Que nenni ! La ligne existe bien mais tournoie sur elle-même telle une toupie. Nous aimons tant les cercles que nous les nommons cycles ou dialectique ou parfois même feed-back ; boucle de rétroaction. Et l'économiste exulte d'avoir trouver ses cycles qui vaudront bien explication.

Comment ne pas voir que dans cette invraisemblable encerclement, où nous ne voyons plus que grand duel tragique et beauté héroïque, le monde perd sel, consistance et valeurs. Nous avons laissé les grands duels bibliques nous faire perdre le monde. Et nous l'avons effectivement perdu ! Nous le savons désormais.

Le voici le grand Nietzsche - surplombant la baie : il n'y a plus que lui et son malheur ; sa furieuse envie d'embraser le monde.

Est-ce admirable ? Vraiment ?

Les anciens cherchaient la sagesse qui sonnaient pour eux comme synonyme de tempérance. Ils n'imaginaient pas que le savoir qu'ils dénichaient à force de méditations mais de dialogues aussi, que cette connaissance restât vaine parole et ne modifiât en rien leur façon de vivre. Pour eux philosophie et morale allaient de pair. Il n'est pas un prophète du peuple du livre non plus que le Christ qui n'eut asséné à forte d'exhortations, de sermons et de prédications qu'il fallait vivre en conformité avec cette connaissance.

Et quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable (Mt 7, 26)

Le chemin s'est perdu quelque part au creux de la forêt, sans doute les feux se sont-ils lentement éteints. La sagesse est devenue savoir qui se publiant finirait bien par mériter gloire, places, fortune … Les sciences ne rendent pas les savants meilleurs ; elle ne les augmente pas - signe peut-être qu'elle se serait elle aussi soumise aux intérêts des puissants du moment. Tu reconnaîtras la connaissance à ceci qu'elle t'augmente. Il y avait une boucle entre l'artisan et son œuvre tellement intime qu'à la fin il eût été impossible de dire si c'était l'œuvre qui avait fait l'artisan ou l'artisan, l'œuvre. Cette boucle a été rompue ou bien le cercle est devenu vicieux ! Désormais contraint de publier pour être reconnu, le chercheur se condamne à une course qui l'étouffe sous la gloire ou l'épuisement. Et le replace dans le cercle de plus en plus étroit - angoissant pour cela - du prince et du courtisan.

Ne restent désormais que des techniques, furieusement sophistiquées qui semblent dérouler leurs effets - délétères ou non- sans que personne ne parût ni les maîtriser ni même le vouloir encore. Ne restent que des savoirs souvent réduits à des modèles que l'on déroule supposant que le réel s'y plierait. Ne reste qu'un vaste discours sur les méthodes qu'on enseigne moins qu'on ne l'impose - comme des passages obligés, des prêt- à-penser. Ne demeurent bientôt plus que des théories souvent paresseuses qui s'usurpent à seulement décrire sans même s'aventurer à rien expliquer ; des sciences humaines triomphantes et orgueilleuses où l'on se contente d'observer rapports de force ou conflits dont la mesure de la performance sera le seul objet ; des sciences si peu humaines et déconnectées tant du politique que de la morale qu'elles ne semblent plus se justifier que d'être le fondement putrides des ultimes coups de force managériaux de tyranneaux de village ou d'enrobage presque mystique de politiciens en panne d'inspiration.

Où l'inversion nous est la plus redoutable : au lieu de savoirs recherchés et tentés qui nous extirpent des cercles vicieux des affairements ordinaires si violents parfois, si mesquins toujours, ceux-ci nous y immergent et noient avec délectation. Le conflit est devenu la norme et la gloire performante le but ultime. Il n'est pas pire pesanteur ! Celle-ci est impardonnable.

Délaisser le dur, faire le pari du liquide, du flou, du doux

Mais le monde n'est pas que de feu mais d'eau et de pierre. Le guerrier a appris à penser avec Rome : il aime les pierres ; les terres que l'on conquiert et celles que par catapulte on projette sur le camp ennemi pour détruire ou meurtrir. Il aime la noirceur de la pierre ; sa dureté. Il aime construire autant que détruire - il est homme de fondation. Il ne cherche pas le Verbe dans quelque signe arraché aux cieux ou dans les vains palabres où les athéniens crurent inventer la démocratie. Non il veut du solide, de l'objet - quitte à l'enterrer s'il ne sait qu'en faire. Mais le monde tel que les dieux le regardent et regrettent peut s'inonder ou se consumer - Zeus a envisagé les deux ; le dieu biblique pratiqué l'un et promis l'autre - mais ces fléaux sont tous de culpabilité.

Nietzsche veut se hisser au delà du bien et du mal mais qui plus que lui aura dit ce qui était bien ou mal ; a cru dénoncer toutes les usurpations, faiblesses et mensonges qui se terraient derrière les dieux mais qui plus que lui, mieux que lui, en a appelé à l’Être ? Lui sait l'hideuse paresse qui nourrit les pensées convenues et confortables ; mais lui, tous les jours, souffre des plaies d'une connaissance béante. D'entre l'endémie et la bêtise fallait-il donc choisir ?

Et si d'aventure on se pique de prendre à bras le corps ce qui se pense, ces feux que l'on vient d'allumer, et qu'on vienne à s'en servir, alors survient ce qu'évoque Camus : on fait souffrir comme s'il n'était d'autre alternative que souffrir ou faire souffrir.

Prendre le parti de l'eau qui s'insinue, enrobe ; désaltère ? Et se souvenir que les feux étaient la dénomination que l'on accordait aux familles - aux foyers précisément ; que les grecs n'eurent pas de souci plus grand que de s'incruster là-bas profond dans la terre pour y signaler son attachement ; son appartenance. Hestia n'a pas d'autre valeur mais ne pèse qu'accompagnée d'Hermès.

Il n'est pas d'autre leçon, dans la pensée comme dans l'acte, que celle-ci : le nomade ne peut voyager que s'il vient de quelque part pour y retourner un jour. Le sédentaire ne supportera pas longtemps l’exiguïté de son champ et ourdira tous les subterfuges possibles pour renverser les haies et déplacer les bornes. A moins d'être violents - et ils le sont quelque fois d'être trop massifs ou accidentels - les flux ne ravagent pas, ne détruisent rien, enveloppent l'obstacle et parfois même le sculptent. L'érosion y est moins destruction que mise en forme. Ici, ce lien privilégié où la cause fait l'effet mais est en même temps constituée par lui : comment décrire ce lien - que je sais métaphysique - sinon par l'œuvre ou au moins l'ouvrage ? Les flux quoiqu'il arrive prendront cette forme de s'être enveloppés autour de l'objet. C'est l'enfant qui fait la mère autant que l'inverse et je crois bien que c'est l'œuvre qui fait l'artiste. Autant que la réciproque.

Malraux voulut ainsi des temples de la culture comme espace vivants qui recueillent les éclisses de sacré que la mort des dieux avait éparpillées çà et là dans ceci que l'on nomme art. Sans doute est-ce ici le sens moderne de la métamorphose : le sacré désormais est œuvre. Parole. Fresque ou chant.

Ce chant efface-t-il vraiment le ciel étoilé ? Est-il réellement un anti-destin comme le crois Malraux ? Je ne sais ! Orphée ne ramena pas Eurydice des Enfers. Et ce serait encore jouer la concurrence que de vouloir combattre la mort.

Non, ce chant qui jaillit des trames les plus obscurément intimes de l'âme n'effaçait rien et surtout pas la voûte qui dessine seulement notre destin. Non cette ode, toute de nuit déchirée, chantait seulement l'honneur perdu d'être un homme.

Elle est ici la métamorphose - cruelle d'être si vite maligne ; sublime de pouvoir par miracle, efforts et grâce, vous exhausser parfois : celle qui d'un marbre épais fait s'attabler les statues au grand festin final ; qui de taches finement ourlées sur cette page ivre de sueur et de doutes fait ce vers qui tremble mais émeut ; celle qui du bruissement immense de l'être fait ce Choral qui sertit à jamais la mémoire. Elle ne peut ni ne doit être de l'effacement des étoiles.

De leur embrasement.

Malraux, Antimémoires, p 34-36

Michel Bouquet lit ce texte (Vidéo extraite d'une émission de F Verny et Cl Santelli : La légende du siècle : épisode 3 : les conquérants )

« On m'a rapporté que vous aviez naguère consacré un de vos cours à mon ami Friedrich Nietzsche, auprès de ces ... Turcs? J'étais à Turin - à Turin, par hasard ... - quand j'appris qu'il venait d'y devenir fou. Je ne l'avais pas vu : j'arrivais. Overbeck, prévenu, tomba, si j'ose dire, de Bâle chez moi : il devait emmener le malheureux d'urgence, et n'avait pas même d'argent pour les billets. Comme toujours! Vous ... connaissez le visage de Nietzsche (Walter indiqua le portrait derrière lui); mais les photographies ne transmettent pas son regard : il était d'une douceur féminine, malgré ses moustaches de ... croque-mitaine . Ce regard n'existait plus ... »

Sa tête était toujours immobile, sa voix toujours en retrait - comme s'il eût parlé, non pour mon père mais pour les livres et les photos illustres dans l'ombre, comme si aucun interlocuteur n'eût été tout à fait digne de le comprendre ; ou plutôt comme si les interlocuteurs qui eussent compris ce qu'il allait dire eussent été tous d'un autre temps , comme si nul, aujourd'hui , n'eût accepté de le comprendre, s'il n'eût plus parlé que par courtoisie, lassitude et devoir. Il y avait dans toute son attitude la même modestie orgueilleuse qu'exprimait son petit bureau surélevé. « Quand Overbeck, bouleversé, avait crié " Friedrich !l " le malheureux l'avait embrassé, et, aussitôt après, demandé d'une voix distraite : " Vous avez entendu parler de Friedrich Nietzsche? " Over beck le désignait maladroitement . " Moi ? non, moi, je suis bête... »

La main de Walter toujours levée imitait celle d'Overbeck . Mon père aimait Nietzsche plus que tout autre écrivain . Non pour sa prédication, mais pour l'incomparable générosité de l'intelligence qu'il trouvait en lui. Il écoutait, mal à l'aise.

« Puis, Friedrich avait parlé des solennités qu'on préparait pour lui. Hélas !... nous l'avons emmené. Par bonheur nous avions rencontré un ami d'Overbeck, un ... dentiste, qui avait l'habitude des fous ... Je n'avais pas beaucoup d'argent disponible , nous avons dû prendre des places de troisième classe ... Le voyage était long, de Turin à Bâle. Le train était quasi plein de pauvres gens, d'ouvriers italiens. Les logeurs ne nous avaient pas laissé ignorer que Friedrich était sujet à des accès furieux. Enfin, nous avons trouvé trois places. Je suis resté debout dans le couloir, Overbeck s'est assis à la gauche de Friedrich ; Miescher, le dentiste, à sa droite ; à côté il y avait une paysanne. Elle ressemblait à Overbeck, le même visage de grand-mère ... De son panier, une poule sortait sans cesse la tête ; la femme la renfonçait . C'était à s'emporter - je dis : à s'emporter! que devait-ce être pour un ... malade ! J'attendais quelque incident déplorable.

« Le train s'engagea dans le tunnel du Saint-Gothard, qui venait d'être achevé . Son parcours durait alors trente-cinq minutes - trente-cinq minutes - et les wagons de troisième classe étaient sans lumière. Malgré le bruit de ferraille du train, j'entendais les coups de bec de la poule sur l'osier, et j'attendais. Que faire devant une crise survenue dans cette obscurité ? » Sauf les lèvres plates qui bougeaient à peine, tout son visage était toujours immobile dans la lumière de théâtr e; mais sous sa voix, ponct:uée par les gouttes qui tombaient des tuiles, grouillait tout ce qu'il y a de revanche dans certaines pitiés .

« Et tout à coup - vous ... n'ignorez pas que nombre de textes de Friedrich étaient encore inédits - une voix commença de s'élever dans le noir, au-dessus du tintamarre des essieux. Friedrich chantait - avec une articulation normale, lui qui, dans la conversation, bredouillait - il chantait un poème inconnu de nous ; et c'était son dernier poème, Venise. Je n' aime guère la musique de Friedrich. Elle est médiocre. Mais ce chant était ... eh bien, mon Dieu ! sublime.

« Il avait achevé bien avant que nous eussions quitté le tunnel. Quand nous sortîmes de l'obscurité, tout était comme auparavant. Comme auparavant... Tout cela était si ... fortuit ... Et Friedrich, bien plus inquiétant qu'un cadavre. C'était la vie - je dis simplement : la vie. .. Il se passait un... événement très singulier : le chant était aussi fort qu'elle . Je venais de découvrir quelque chose . quelque chose d'important. Dans la prison dont parle Pascal, les hommes sont parvenus à tirer d'eux -mêmes une réponse qui envahit, si j'ose dire, d'immortalité, ceux qui en sont dignes. Et dans ce wagon ... »

Il fit pour la première fois un geste un peu large, non de la main mais du poing, comme s'il eût épongé un tableau noir. « Et dans ce wagon, voyez-vous, et quelquefois ensuite - je dis seulement : quelquefois ... - le ciel étoilé m'a semblé aussi effacé par l'homme que nos pauvres destins sont effacés par le ciel étoilé ... »