| index |

|---|

Curieux livre que celui-ci que j'entreprends pour les miens, mes filles, mes petits-enfants, qui, néanmoins, va fouailler dans les entrailles de ces origines pourtant impossibles à excaver. Si rétives à se donner. C'est un livre rêvé parce que nul être tenant une plume ne pourra jamais ambitionner d'en écrire d'autre. Brosser un paysage intérieur qui s'étire des origines à la fin … juste avant que la main ne cède. C'est simplement écrire - décrire et raconter mais surtout pas expliquer - l'étoffe dont on se déchire ; le tissu qui nous relie au monde. Rien d'exemplaire ici ; juste de tout petits exemples. Mais la joie intense de faire revivre deux êtres à qui je dois tout et qui, encore, me font trouver la vie belle. Ecrire un tel livre c'est seulement laisser l'âme glisser le long des berges

Terres que l'on quitte … chemins qui vous ramènent chez soi … quoiqu'on fasse, tente ou veuille

On dit juste quand on suggère qu'avec l'âge, l'enfance remonte. Tel souvenir qu'on croyait enfoui, subtilement se rappelle à votre obsession sans qu'on y puisse rien là contre. Telle odeur qui brutalement vous agite, telle couleur qui insidieusement vous apaise … Le présent, avec ses carambolages incessants d'importances frelatées, ses affairements spécieux et ses vanités contrites, sans doute, ne fait plus écran. Il faut dire que nous aurons tellement bandé nos muscles à vouloir quitter ces terres d'origine que nous n'en oubliâmes jusqu'à la destination que vous voulions atteindre.

A certains moments nous désirons secrètement rouvrir la porte que nous avions imprudemment (impudemment ?) fermée. Chose étrange que cette mémoire si souvent poreuse : l'oubli, souvent salvateur puisqu'il nous permet d'endurer départs et cruauté de nos ambitions ; parfois - mais que l'instant en est alors précieux - douloureux d'évider de nos besaces tout ce qui, de trésors perdus, aurait du nous éviter errances, souffrances - tout ce que les gens sérieux nomment expérience.

Je regarde ainsi le parcours de mes parents - parce que décidément, je les veux embrasser d'une même reconnaissance - et suis bien obligé de constater combien chacun des deux souffrit d'une blessure jamais refermée mais que cette fêlure aura pourtant cimenté tout leur parcoure. Ces deux-là s'aimèrent et je sens bien que cette union apparemment indéfectible ne contribua pas pour peu à la tiède chaleur, si confortable, de mon enfance. Voici chose fondatrice : il n'est pas besoin d'écouter longtemps les confidences des uns ou des autres avant de savoir de leurs bouches si leur enfance fût heureuse ou non. Voici chose aisément compréhensible : l'enfance est le premier lest que nous portons ou bien la première envolée qui nous emporte. Ce que peut être une enfance malheureuse se devine : période où l'on ne vous eût pas aimé, où l'on vous fût indifférent voire même où l'on vous eût maltraité. Comment vivre bien avec la sensation qu'on ne vous aimât pas ou, pire encore, plus ; qu'on vous eût abandonné ? Mais ce que peut être une enfance heureuse est bien plus délicat à cerner. A l'instar de la santé qui est silence des organes, le bonheur impose un silence assourdissant. Il me semble clair, en tout cas, qu'une enfance heureuse ne tient pas seulement aux soin et tendresse qu'on vous eût prodigués mais aussi à l'amour que les deux parents se seront voués l'un à l'autre qui enrobe de couleur ce paysage dont nous n'effacerons jamais les contours. Ce que je dois à une enfance heureuse c'est de n'y rien trouver qui m'entravât mais tout qui conforta cette confiance en soi si difficile à consolider ; ce que j'y perdis c'est le souvenir précis de moments clés - le tout de cette période s'entremêlant en une moite tiédeur.

Enfances d'autrefois : Maman

Je les regarde et ne puis qu'avouer que la douce enfance qu'ils nous firent, ils durent bien un peu la vouloir à la mesure de leurs propres passés fracassés. Par la guerre notamment. Mais pas uniquement.

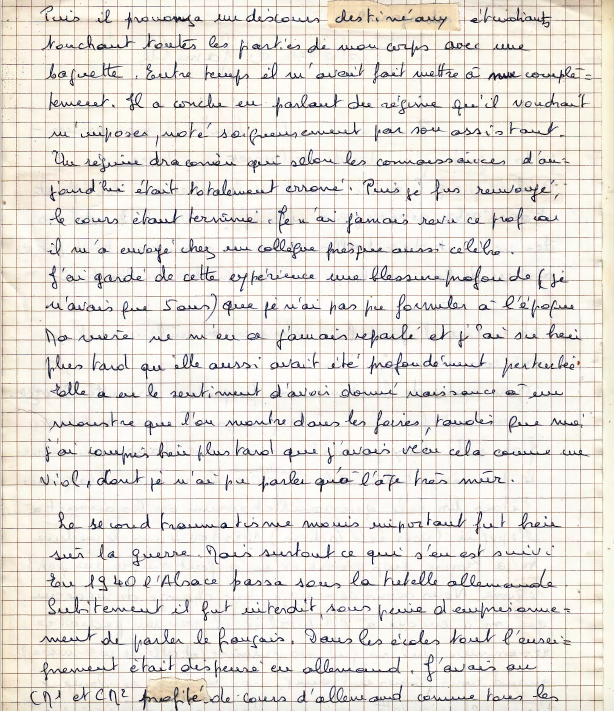

Toi, maman, dans les quelques feuillets que tu me confias, ironiquement agacée que dans cette famille, décidément, on ne s’intéressait qu'aux lignées paternelles, dans ces feuillets que tu dédias à tes petits enfants et arrière petits enfants, tu commences le récit par tes traumatismes qui, à leur détestable manière, te bâtirent.

Toi, maman, dans les quelques feuillets que tu me confias, ironiquement agacée que dans cette famille, décidément, on ne s’intéressait qu'aux lignées paternelles, dans ces feuillets que tu dédias à tes petits enfants et arrière petits enfants, tu commences le récit par tes traumatismes qui, à leur détestable manière, te bâtirent.

Le premier, décrit comme un viol, tint en une odieuse exhibition de la petite fille que tu étais devant un parterre d'étudiants, et pseudo-auscultation par un spécialiste que ta mère était venue consulter. Ce qui intéressa l'homme de l'art c'était assurément le contraste entre cette petite fille de cinq ans, trop grosse à son goût, et sa mère d'à peine 45 kg et 1m 49. Il s'étendit en un long discours incompréhensible sur le corps de la petite qu'il détailla, baguette à l'appui, et le régime sévère à quoi il faudrait la soumettre. Puis, sans autre forme de procès, on te renvoya, toi et ta mère. Vous ne revîtes plus jamais le médecin. Tu avais été réduite à chair exposée pour expérience scientifique : tu n'avais pas de mots pour décrire cela et eus bien trop honte pour l'avouer à ta mère mais c'est bien comme un viol que tu vécus la scène. Et ta mère qui n'avait pas été prévenue, n'en parla jamais - un peu honteuse quand même d'avoir ainsi donné naissance à un monstre de foire. Elle n'était pas très fine mais il est vrai qu'à cette époque on s'enquerrait peu des sensations et vécus des enfants. Est-ce de cette époque, est-ce à cause de ceci qu'insidieusement d'entre vous se creusa comme un fossé qui d'abord vous sépara puis opposa ? Sans doute en fallut-il plus - les échecs professionnels, un mari alcoolique, une seconde grossesse encore plus tardive en peine guerre, une éducation aussi rigide que frustrante, un mariage autant contraint que douloureux qui la conduisirent à reporter sur toi, la responsabilité de ses malheurs, la charge de ta petite sœur et bientôt celle de contenir les débordements d'un mari intempérant - mais c'est à cet instant précis que ton enfance s'acheva et la certitude d'une ombre qui ne porterait aucune lumière.

Des esprits trop empressés ou indélicats pourraient estimer qu'il se fut agi ici d'anecdote surjouée ; ce serait ne rien connaître aux troubles de l'âme. Qui, plus que tout, en remontrent de l'âpreté du monde. La dure noirceur des choses ne vaut que pour une conscience prête à la saisir et s'il est sans doute faux d'imaginer que la réalité n'existe que dans notre imagination, rien n'est plus avéré qu'elle ne prend son sens que dans notre conscience que celle-ci soit de raison, de sensibilité ou d'émotions conjuguée.

Dire ceci c'est, à l'instar d'un Descartes qui le scruta, évoquer le point de jointure entre âme et corps. Oh bien sûr, des esprits chagrins, idolâtres de rationalité exclusive, préféreront sans doute qu'on évoquât quelque trouble ou phénomène psychosomatique mais quoi ? à l'origine grecque des mots, c'est bien de la même chose que l'on parle.

l'âme, par ses puissances supérieures, touche à l'éternité, c'est-à-dire à Dieu ; mais, par ses puissances inférieures, elle touche au temps et elle est sujette au changement, elle incline aux choses corporelles et y perd sa noblesse. Si l'âme pouvait entièrement connaître Dieu, comme les anges le connaissent, elle ne serait jamais venue dans le corps. Si elle était capable de connaître Dieu sans le monde, le monde n'aurait jamais été créé pour elle. Le monde a été créé pour l'âme, afin que l'œil de l’Âme soit exercé et fortifié pour pouvoir supporter la lumière divine. Comme l'éclat du soleil ne tombe pas sur la terre avant d'avoir été, au préalable, atténué dans l'air et répandu sur d'autres choses, parce qu'autrement l'œil de l'homme ne pourrait la supporter, la lumière divine est d'une puissance et d'une clarté telles que l'œil de notre âme ne pourrait la supporter, si notre regard n'était pas affermi par la matière et élevé par les images, dirigé vers la lumière divine et progressivement habitué à elle. Maître Eckart, Sermon 32

Nous savons tous que les blessures du corps atteignent bien vite notre état d'esprit ; quand reconnaîtra-t-on sérieusement qu'il ne saurait être seulement enveloppe qui atténue les morsures du monde mais est parfois, avec incroyable douleur, le champ de bataille, d'une bataille souvent perdue d'ailleurs, J'aime cette idée de Maître Eckart, pour qui le corps sert de filtre permettant à l'âme de supporter la lumière divine. Au plus éloigné du divin dont la vue vous consumerait au point que même Moïse dût détourner le regard, à distance vertigineuse de l'être qui ne s'offre à nous que sous les fragiles modalités du devenir, nous ne pouvons nous déployer et mouvoir que, protégés en quelque sorte par l'enveloppe épaisse de la matière noire et roide. C'est elle qui absorbe les coups et souvent les rend ; c'est elle qui rend possible la rencontre mais c'est elle aussi qui parfois nous perd. On comprendra mieux alors cette meurtrissure indélébile : quand ce qui est supposé vous protéger, violemment vous agresse, alors l'âme nous en demeure sale, salie, nue et triste. Désespérément triste.

J'ai longtemps admiré, mais pas envié, celles et ceux qui, spontanément, se sentirent confortablement installés en leurs corps, à l'aise, au point de s'identifier à lui. Pas plus que toi je n'y suis pleinement parvenu mais je crois qu'il n'est pas anodin que notre image corporelle soit si lente à se former, si longue aussi à se défaire. Il y a quelque piège à s'identifier trop aisément à son corps, vraisemblablement : non pour les tentations charnelles qu'une morale trop rapide, trop rigide, trop imbécile surtout, aurait pu nous faire accroire mais pour le sentiment d'évidence que l'existence y semble gagner.

Non, décidément exister n'a rien ni d'évident, ni de facile. Se construire, être quelqu'un, non pas au sens d'important, mais d'être une individualité au caractère marqué, non ! ceci n'est ni aisé ni affaire seulement de rencontres, de séduction ou de conquêtes ! n'est pas affaire seulement de réflexions, de raison ! non voicit œuvre de conciliation, à incessamment renouveler, entre âme et corps ! est œuvre de cette jointure.

Je comprends bien cette remarque de Mauriac tirée des Mémoires Intérieurs :

Aimer les corps, ce n'est pas aimer les êtres. Les posséder et en jouer, jusqu'à la satiété, jusqu'au dégoût, ce n'est pas le pire, c'est l'indifférence qui est le pire et qui vient au bout même du ressentiment. Épilogue

Elle va bien au-delà de ce qu'elle prétend ; bien au-delà en tout cas de cet interdit chrétien qui ne savoure rien tant que de patauger avec mine de dégoût dans une culpabilité en quoi il ne croit qu'à moitié. Elle dit combien l'amour physique ne résume pas l'amour - si difficile à entendre. Oh je sais bien, parlant de ses parents, combien l'on peine à les imaginer s'y être adonnés et je me surprends même à considérer combien ce que Freud nomme scène primitive peut être traumatisante , au moins inimaginable. Non ce qui s'y joue, outre sentiments, émotions, sensations qui ne vous font jamais sortir de vous-mêmes, outre l'impossibilité terrifiante de ne jamais pouvoir éprouver ce que l'autre ressent, outre cette forteresse où le physique, certes, vous protège, mais enferme également, c'est l'insupportable égotisme qui vous y fait n'envisager le monde qu'à travers soi ; ne jamais pouvoir vous excentrer - ou ce que la kabbale nomme se retirer - ni donc se mettre à la place de l'autre ; ni donc véritablement le rencontrer.

Il m'arrive de croire - mais je sais que la chose est horrible - qu'avoir un problème avec son corps, ne pas s'y reconnaître, ne pas le supporter, pour l'interdiction alors portée d'une quelconque évidence, est aussi une opportunité : la porte ouverte vers la pensée ; quelque chose comme l’antichambre de la sagesse.

Maman, tu ne pus longtemps t'aimer toi-même et surtout pas ce corps si disgracieux, si vite moqué ; si sottement pourfendu. Comment t'aurait-il pu devenir forteresse de protection ? ou demain pépinière de plaisirs et d'émotions ? Comment t'en extirpas-tu ? Vraisemblablement en le niant. Il n'y avait pour toi, il n'y eut jamais pour toi, que les autres, ceux que tu avais choisis ; les choses eurent peu d'importance. Tu tentas, dès 18 ans, de quitter la chape plombée d'une famille rivée à des principes trop exigeants pour elle mais qui lui conservaient néanmoins apparente contenance, mais tu revins vite, ta formation achevée. Les rares réseaux que tu avais maintenus te lièrent à un milieu étudiant qui te fascinait et à quoi tes origines sociales t'interdirent d'appartenir … c'est là que tu rencontras papa. Et c'en fut fini pour longtemps de tes ambitions professionnelles. Tu rentras en famille comme on rentre dans les ordres. Avec détermination forte et passion rentrée.

Tu as souvent déclaré aimer la vie ! oui, certainement ; mais pas le monde. Celui-ci tu le craignis tout au long de ta vie et choisis plutôt de te construire le tien, fortement charpenté, chaleureusement protégé de digues et tourelles indestructibles, plutôt que de le parcourir. Je ne l'avais pas compris tout de suite mais c'est pour cela que, sitôt papa parti, tu t'enfermas sitôt après l'enterrement, et refusas de plus jamais sortir. Le monde te faisait-il peur ? Sans doute un peu ; mais d'abord tu le l'aimais pas. Il aura été pour toi un spectacle, plus ou moins détestable, que t'offrirent la radio d'abord, la télévision ensuite. Jamais écran ne porta mieux son nom : il t'aura protégée de toute souillure, invective ; honte.

Ce qui explique ce que j'en écrivis :

Et si je calomnie ici les passions de l'amour j'en demande pardon, s'ils existent, à celles et à ceux qui, aussi longtemps qu'ils auront vécu, se seront aimés, cc qui s'appelle aimés …

Et si je calomnie ici les passions de l'amour j'en demande pardon, s'ils existent, à celles et à ceux qui, aussi longtemps qu'ils auront vécu, se seront aimés, cc qui s'appelle aimés …

C'est à vous, je l'avoue, que je pensai - à cette photo - lorsque je lus cette phrase étrange de Mauriac

J'ai toujours adoré cette photo qui n'est pas de moi : elle désigne ce regard que je leur ai toujours connu … jusqu'à la fin. Ils eurent beau se promener ce jour-là en compagnie de mon frère qui les photographia, ils étaient seuls et n'eurent d'yeux que pour eux-mêmes… les sapins environnants pourtant si verdoyants n'avaient aucune chance. La nature, qu'ils aimaient et déclaraient respecter, n'était qu'incidente quand parfois leurs regards cessaient de se croiser. Eux s'aimaient de manière presque exclusive. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup qu'ils n'en oubliassent leurs enfants : mais ce peu là, qui pesa beaucoup, était la revanche qu'ensemble ils voulurent sur la vie ; d'autres auraient pu en souffrir ; moi, non ! La place qu'ils nous réservaient était peut-être mesurée mais ne comptait pas pour peu. Autour d'eux, c'était un peu comme si le monde n'existait pas : quelques cercles concentriques avec au centre, eux ; puis leurs enfants ; d'amis, point ; de relations, moins encore ; un cercle, encore, mais beaucoup plus loin, de ce qu'il restait de famille et qu'ils gardèrent à distance - les belles-mères sont toujours parasites ou abusives - une distance que leur exil en Lorraine facilita. A me les remémorer, je saisis ce que l'amour peut avoir d'exclusif … je ne suis pas certain que le monde extérieur existât pour eux autrement que par le prisme de la radio d'abord puis de la télé. Ils furent gens de rituels - les mauvaises langues diraient d'habitudes : j'en pourrais conter tellement mais le leur, ceux qu'ils n'auraient aimé partager avec personne, c'était prendre leur petit-déjeuner en écoutant les informations d'abord puis en parlant ! à l'infini comme s'ils s'étaient quittés des années auparavant.

Qu'avaient-ils à se dire de si essentiel et intime que tout autre eût été intrus ? rien sans doute ! L'amour est comme l'esprit : il souffle, où il peut, où il veut. Le leur se jouait de la parole plus que de corps. Celui de ma mère, disgracieux, moqué tout au long de son enfance, lui fit douter de sa féminité ; celui de mon père, épuisé par les épreuves de fin de guerre, nié et bousculé par les soins qu'on ne sut pas lui prodiguer pour sortir de la torpeur, ne parvenait même pas à endiguer le charme exhalé dont il ne perçut même pas le poids. Oui, ces deux-là, par épreuve, par éducation aussi, trouvèrent difficilement le chemin du corps amoureux au point de ne même pas savoir prodiguer marques de tendresse ou baisers de consolation. Non pas amputés du cœur, cela sûrement non ! mais du corps empêtrés, cela sans conteste.

Ils se déplaçaient peu : logés à côté de l'école, le trajet était nul pour mon père comme pour nous ses fils - tellement que l'école pour avoir été un lieu de socialisation, était surtout une annexe de la famille ; ma mère se contentait de descendre la rue pour ses courses quotidiennes. En réalité, où que nous allions, ma mère transportait son petit monde autour d'elle et sortait toujours aussi peu et seulement pour des promenades bien balisées. Avait-elle peur ? oui sans doute : pour elle-même, un peu, mais elle avait fini par amadouer le regard corrosif du monde ; pour mon père qu'elle savait comme vitrifié par son passé ; pour ses fils, sans doute mais ni plus ni moins que n'importe qu'elle mère.

J'en sais d'aucuns qui lui reprochèrent de n'avoir pas su incarner modèle de féminité : sotte prétention ! Tu fis ce que tu peux et, de surcroît, ce que tu nous devais tu nous le donnas à plénitude, à satiété, à paroles débordantes qui engageait la mère et non la femme. Qu'importent au fond les modèles, nous finissons toujours par dénicher ceux dont nous avons besoin.

Le second traumatisme auquel tu fais allusion est la guerre. Pour une petite alsacienne de 9 ans, la guerre de 40 ce n'est pas d'abord la guerre, c'est l'évacuation puisqu'un plan avait prévu, pour éviter la catastrophe, qu'on évacuât Strasbourg en partie dans les familles quand ce fut possible, en partie à Périgueux. La guerre, pour toi, ressembla d'abord à des vacances, à du vide. Qui oubliera jamais ces photos étranges d'une ville vide ?

Le second traumatisme auquel tu fais allusion est la guerre. Pour une petite alsacienne de 9 ans, la guerre de 40 ce n'est pas d'abord la guerre, c'est l'évacuation puisqu'un plan avait prévu, pour éviter la catastrophe, qu'on évacuât Strasbourg en partie dans les familles quand ce fut possible, en partie à Périgueux. La guerre, pour toi, ressembla d'abord à des vacances, à du vide. Qui oubliera jamais ces photos étranges d'une ville vide ?

Toi et ta mère vous allâtes vous réfugier à Sainte Marie aux mines - bientôt Marckstein - où habitaient encore la famille de ton père comme de ta mère. Hiver long et neigeux, longues promenades en forêt, oui, d'abord ce ne fut pas la guerre. Puis, subitement, quelques obus, la maison de ta grand-mère à moitié détruite … l'armistice. Vous pouviez rentrer à Strasbourg. Quelle erreur ! mais pouviez-vous savoir ? Il eût été facile de Ste Marie de passer de l'autre côté : vous auriez pu ainsi rejoindre la zone certes occupée mais au moins la France et peut-être même de là la zone libre ? Mais vous ne saviez pas où était ton père qui entre-temps, de Corse, avait été débarqué à Marseille fin Août. Sans doute aurait-il préféré rester en zone libre mais lui non plus n'aurait pas imaginer vous abandonner. C'est ainsi que vous vous retrouvâtes à Strasbourg.

C'est là que la guerre commença résolument pour toi : l'Alsace n'était pas occupée mais annexée et ceci signifia d'abord l'interdiction de parler français ; mais aussi de porter prénom à consonance française. Le tien sonnait trop mal : l'officier allemand opta pour ton second prénom transformé en Anny …sans parler de ton nom de famille qui s'allait désormais prononcer à l'allemande avec l'accent tonique sur la première syllabe. Nous avons tous passé sinon notre enfance en tout cas notre adolescence à trouver laid ou ridicule notre prénom ; sans intérêt notre nom de famille - façon sotte mais incontournable de se poser, affirmer et contrefaire une révolte sans risque. Mais avons-nous jamais été privés de l'usage de ce prénom et mesuré combien il nous collait à la peau. Car, non seulement il nous identifie mais nous nous identifions à lui. Il faut avoir frayé avec les cultures antiques, ressenti l'émotion biblique devant la Parole, pour savoir combien les noms ne sont pas que des images sonores ou, pire encore, de simples décorations. Entre mot et chose, entre nom et être, bien au-delà de la désignation, il y a, intime enchâssement, comme une connivence qui veut que donner l'un revient à tenir l'autre. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Dieu esquive la question de son nom (Ex,3,14): c'eût été donner prise … Toute mon éducation - et donc, je le suppose, la tienne - aura été dominée par cette idée : on ne se donne pas au premier venu. Ainsi ne se laisse-t-on tutoyer que par les intimes ni appeler par son prénom. Les enseignants de mon époque nous appelaient par notre nom de famille qui, dès lors, et selon nos dispositions, sonnait comme une invite et parfois une menace et je me souviens sur mes copies avoir toujours écrit nom prénom, jamais l'inverse. Les choses ont bien changé et, dans le milieu enseignant, il m'aura été difficile d'éviter le tutoiement ni même que les collègues m'appellent, devant les étudiants qui plus est, par mon prénom. Je me serai en tout cas toujours abstenu de m'adresser à mes étudiants en les tutoyant ou en utilisant leurs prénoms. Je comprends mieux ta réaction alors : la marque du pouvoir s'apposait par le nom imposé. Il en est toujours ainsi des guerres, a fortiori des défaites : la grande histoire pénètre alors par effraction dans la petite, dans la toute petite, dans la sienne propre. Ce fut une autre meurtrissure, une autre intrusion … le monde semblait n'exister que pour te refuser toute protection ; ne savoir être synonyme que d'agression.

C’est cela que je comprend à te lire. La maman que tu seras, prodigue et bouclier d'un seul tenant, aura d'abord été une petite fille meurtrie qui ne s'en remit jamais. Dès lors, tu construisis ta bulle, ton monde à toi. Et n'en sortis plus jamais. Tu y accueillis un époux qui avait autant besoin de cuirasse que toi , bientôt tes enfants … mais c'est tout. Personne n'entrait. En sortait-on jamais au reste ? au point qu'on put s'y croire étouffer. Etonnant comme dans cette famille, on se fréquentait peu ; on ne fréquentait en réalité personne personne. Toute visite familiale était perçue comme une perturbation ou un effort à quoi consentir ; nulle amitié, nulle connaissance en revanche ne vint jamais troubler le giron solidement arrimé à ton âme.

Ton monde, bulle imprenable, était là, avec toi ; toujours ! et tu l'emportas en t'en allant.

Enfance d'autrefois : papa

Combien il m'est plus malaisé d'évoquer la tienne toi qui demeuras cet inquiétant taiseux tout au long de ta vie. Ton enfance ne fut pas heureuse, tu me le confias un jour en une de tes rares confidences, sans au reste entrer dans le détail. Ce que j'en sais, comme pour le reste, c'est ce que maman en raconta.

Tu naquis dans une famille fracassée ou, plutôt, une famille qui n'en était pas une et se refusa en vérité à le devenir. Je le devinais mais en eut bien plus tard la preuve : le mariage de tes parents était un mariage arrangé ; ton père avait déjà une compagne qu'il ne put épouser, une fille dont il s'occupa mais qu'il ne put reconnaître. Elle n'était pas juive et n'avait pas de fortune sans doute est-ce pour cela que le patriarche l'empêcha de l'épouser. La première guerre mondiale et les frasques de Camille avaient sérieusement écorné la fortune de la famille. Il fallut d'autant plus serrer les rangs que Camille alla s'enticher de politique. Roger se soumit mais n'en fit pourtant qu'à sa tête. Un accord, plus ou moins tacite, lui fit assumer de front deux familles. Deux, encore que ? La tienne n'en eut jamais que les ridicules et tristes atours. Ta mère se réfugia dans la maladie dès ta naissance : tu ne la revis que trois ans plus tard. Un jour, on renvoya la gouvernante qui s’était occupée de toi et que tu aimas et on te présenta comme mère, cette femme maladroite, empruntée, tellement légère. Tu lui fus un étranger, un intrus … et le resta. Elle ne sut ni t'amadouer, ni t'aimer. Pas même t'appeler par ton prénom : tout au long de sa vie elle te nomma du prénom de son frère ! Quant à ton père, il avait fui, ailleurs, : dans le travail, d’abord, dans cette usine familiale qu'il fallut tenir à bout de bras et où l'âpreté au gain de la belle-famille n'alla si sans heurts, ni sans dégâts ; dans sa seconde famille, ensuite, celle qu’il s’était choisie . T'a-t-on aimé ? Peu ! ou comme il convenait dans ces familles bourgeoises : peu au-delà des apparences. Tu te sentis bien dans la famille de ta cousine que tu voyais à l'occasion. Mal dans la tienne face à une mère indifférente et à un père absent qui ne sut trouver le chemin vers toi autrement que par des remontrances parfois trop abruptes. Les seuls moments que tu apprécias, que je retrouve prolongés dans ma propre enfance, ce sont ces longues promenades en forêt où tu parvenais à partager avec ton père l'amour de la nature … qui ne te quittera pas.

Tu naquis dans une famille fracassée ou, plutôt, une famille qui n'en était pas une et se refusa en vérité à le devenir. Je le devinais mais en eut bien plus tard la preuve : le mariage de tes parents était un mariage arrangé ; ton père avait déjà une compagne qu'il ne put épouser, une fille dont il s'occupa mais qu'il ne put reconnaître. Elle n'était pas juive et n'avait pas de fortune sans doute est-ce pour cela que le patriarche l'empêcha de l'épouser. La première guerre mondiale et les frasques de Camille avaient sérieusement écorné la fortune de la famille. Il fallut d'autant plus serrer les rangs que Camille alla s'enticher de politique. Roger se soumit mais n'en fit pourtant qu'à sa tête. Un accord, plus ou moins tacite, lui fit assumer de front deux familles. Deux, encore que ? La tienne n'en eut jamais que les ridicules et tristes atours. Ta mère se réfugia dans la maladie dès ta naissance : tu ne la revis que trois ans plus tard. Un jour, on renvoya la gouvernante qui s’était occupée de toi et que tu aimas et on te présenta comme mère, cette femme maladroite, empruntée, tellement légère. Tu lui fus un étranger, un intrus … et le resta. Elle ne sut ni t'amadouer, ni t'aimer. Pas même t'appeler par ton prénom : tout au long de sa vie elle te nomma du prénom de son frère ! Quant à ton père, il avait fui, ailleurs, : dans le travail, d’abord, dans cette usine familiale qu'il fallut tenir à bout de bras et où l'âpreté au gain de la belle-famille n'alla si sans heurts, ni sans dégâts ; dans sa seconde famille, ensuite, celle qu’il s’était choisie . T'a-t-on aimé ? Peu ! ou comme il convenait dans ces familles bourgeoises : peu au-delà des apparences. Tu te sentis bien dans la famille de ta cousine que tu voyais à l'occasion. Mal dans la tienne face à une mère indifférente et à un père absent qui ne sut trouver le chemin vers toi autrement que par des remontrances parfois trop abruptes. Les seuls moments que tu apprécias, que je retrouve prolongés dans ma propre enfance, ce sont ces longues promenades en forêt où tu parvenais à partager avec ton père l'amour de la nature … qui ne te quittera pas.

Je te vois sur cette photo, prise en Auvergne en 41, toi long adolescent un peu moins boudeur, empêtré dans un corps trop grand encore pour toi, entre ton père et ton oncle. Elle doit bien un peu ressembler à ton enfance où quelques éclisses de bonheur échouaient à fendre un paysage trop gris, presque noir.

Je te vois sur cette photo, prise en Auvergne en 41, toi long adolescent un peu moins boudeur, empêtré dans un corps trop grand encore pour toi, entre ton père et ton oncle. Elle doit bien un peu ressembler à ton enfance où quelques éclisses de bonheur échouaient à fendre un paysage trop gris, presque noir.

Peu avant la catastrophe !

Tu n'avais pas même eu le temps de te construire encore que déjà, tout, alentour, conspira à te détruire. Tu avais treize ans à peine quand éclata la guerre qui, d’abord, ne ressembla à rien. Ton père prit la précaution de vous envoyer loin de la frontière : c’est ainsi que la famille échoua à Dinard où quelque fois Roger vous rejoignit : chaque fois que des permissions le lui permirent. Mais la guerre cessa vite d'être drôle. On eut beau faire semblant de ne pas la faire, un jour, et ce fut un 10 mai, s'abattit la foudre. Il fallut un mois à peine pour que tout s'écroula, vanité, illusions de grandeur et avenir.

Inutile de revenir sur ce que le génocide surajoutait à l'intrusion de la guerre. Tout éclata d'un coup. Ton père, pris au piège de cette armée de l’Est qui ne sera pas même battue, prisonnier à Sarrebourg mais d'où il s'évada dès qu'il put, apprenant que les allemands le cherchaient, moins en tant que juif d'ailleurs qu’en tant que réfractaire en trace vraisemblablement de Camille qui s’était opposé à eux dès 1912, rejoignit Vichy, se fit démobiliser et s’affaira dès qu’il le put à reprendre la lutte. Il avait fait la connaissance d’Henri Frenay … la voie lui était toute tracée. Tu ne le revis que très occasionnellement. Avant d'être arrêté en 43, à Nice, il avait pris le parti de la résistance dans le réseau Combat et la responsabilité d’un secteur. Parfois, en coup de vent, il passa vous voir, puis de moins en moins. Puis, plus ! Ta mère passa ces années d'hôtel en hôtel, à fuir, certes, mais dans une insolente insouciance, à se cacher et - je l'appris plus tard - à demeurer à périphérie des zones d'actions de ton père - comme il le voudra pour sa seconde famille. Jusqu'au jour où, dès que tu le pus - tu avais 17 ans à peine- tu t'enfuis, rejoignis le maquis et te retrouvas au Vercors. Quelle valeur pouvaient avoir encore des études et la préparation du bac dans de telles circonstances.

Et puis l'arrestation, et puis l'horreur …

Et puis ton silence …

Quand tu rentras, tard, tu ne retrouvas presque rien. Une mère toujours aussi peu soucieuse de toi mais affairée à obtenir une pension de veuve de guerre qui la mît à l'abri du besoin ; le sentiment d'être de trop, pas seulement incompris - ton adolescence volée et envolée t'y avait accoutumé - mais étranger dans cette partie de ton petit monde qui n'avait, par chance, pas basculé, de l'autre côté. Où il n’y avait pas de place pour un adolescent meurtri et hagard ; tout juste pour se refaire une place confortable. On te laissa, seul à en hurler de silence, à tes noires inclinations ; te prodigua a minima les ressources matérielles dont tu avais besoin sans envisager jamais que tes souffrances et besoins rongeaient ton âme et appelaient au moins un regard. Bref on se débarrassa de toi ; de la pire manière. On faillit t’y oublier.

Dans un incroyable et douloureux exil intérieur.

Pour la deuxième fois, en quelques mois, tu passas de l'autre côté.

Comment parvins-tu à revenir ? Je l'ignore ; je sais seulement que maman y fut pour beaucoup et devine qu'elle comme toi furent et demeurèrent trop pudiques pour le confier jamais.

Revins-tu jamais ? Oui bien un peu et il t’en fallut bien, courage ou inconscience, habitudes ou concessions, pour te laisser embarquer en un nouveau départ. Tu ne laissas rien derrière toi ou si peu … Personne presque. Ces vestiges de famille d’où n’émergeait encore pour quelques temps une grand-mère attentive mais au regard tellement lointain, depuis si longtemps tourné vers un monde de notoriété, certes, mais effacé même par le souvenir ; un oncle, jovial certes, mais trop indolent pour se soucier d’autre chose que de ses propres habitudes ; une mère qui n’en était pas une, non pas odieuse non sans doute pas mais tragiquement paralysée de tout ce qui n’était pas elle.

C’est la foi que tu rencontras ! Qui peut-être te sauva ! où tu trouvas non seulement une vertu à quoi te vouer mais un compagnonnage à quoi tu n’étais pas habituée. Tu t’éloignas de la tradition des tiens mais quoi ? ceux-ci avaient si peu de religion et tellement pas de foi !

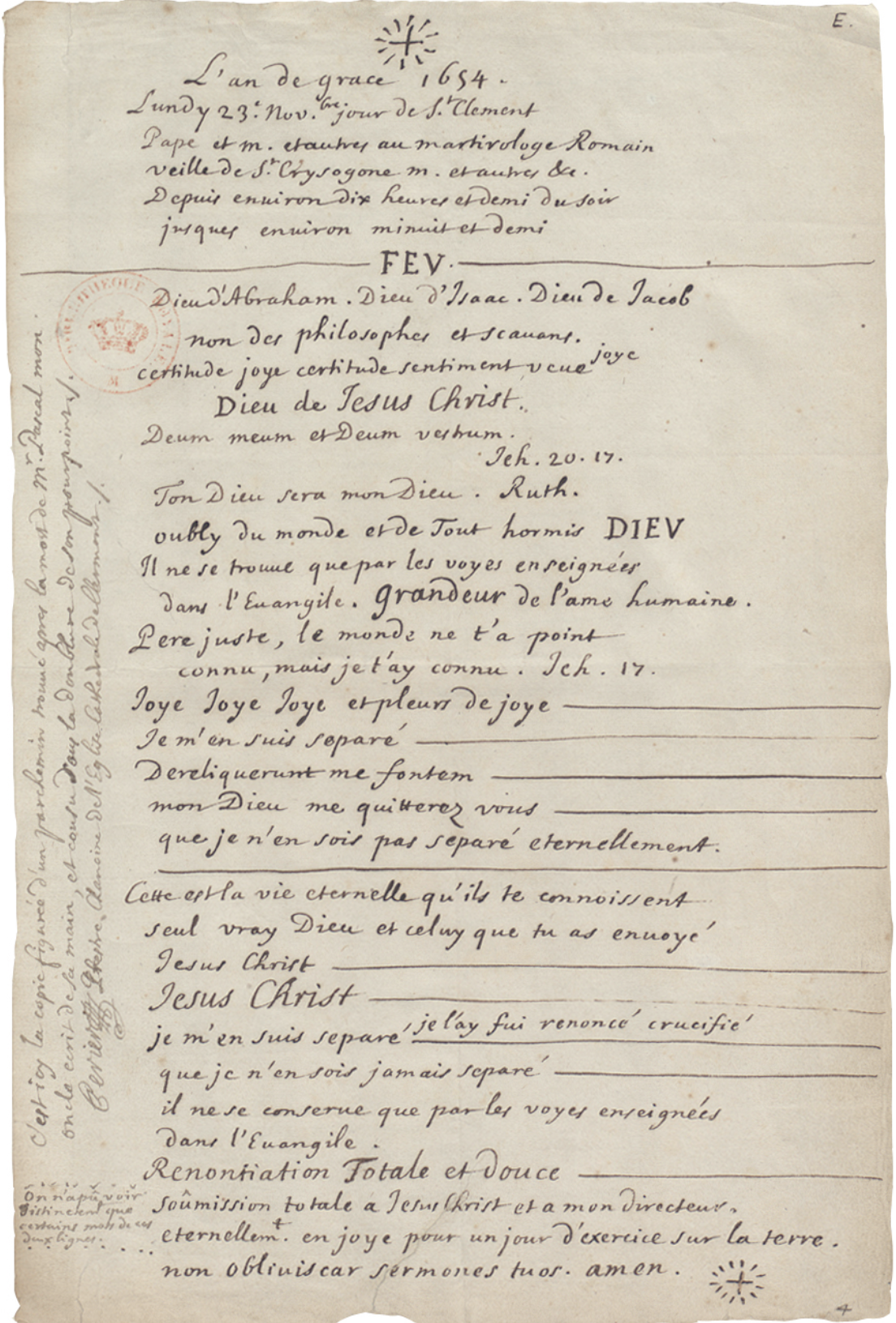

Tu en parlas peu ou plus exactement ne l’évoquas qu’en en revêtant sa part intime de mots convenus. Il y était question d'amour : comment aurais-tu pu le dire, l’évoquer ? Toujours la même phrase que tu répétais comme si, venue d'ailleurs, tu l’avais eu apprise par cœur. Ce n’est pas le dieu des philosophes et des savants que j’ai rencontré … mais celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.

Tu en parlas peu ou plus exactement ne l’évoquas qu’en en revêtant sa part intime de mots convenus. Il y était question d'amour : comment aurais-tu pu le dire, l’évoquer ? Toujours la même phrase que tu répétais comme si, venue d'ailleurs, tu l’avais eu apprise par cœur. Ce n’est pas le dieu des philosophes et des savants que j’ai rencontré … mais celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.

Je ne savais pas alors que l’expression était toute droite tirée du Mémorial de Pascal. Curieuse référence au reste qui n’était pas de ton monde pourtant ; que tu n’as jamais avouée devant moi. Je ne me hasarderai certainement jamais à juger la pertinence de ta foi ; encore moins à lui trouver des fondements psychologiques.

Tu étais né dans un milieu plus soucieux de sa position sociale, menacée, certes par des conditions économiques catastrophiques, mais aggravée évidemment par les préjugés, que par des questions métaphysiques. On y était très aléatoirement pratiquant, certainement pas croyant. En revanche, on n’hésitait pas à prendre la direction de la communauté voire à aider au financement d’une synagogue. C’était ici le versant culturel du judaïsme qui prévalut ; assurément pas la dimension métaphysique. Beaucoup revinrent athées de la catastrophe : Dieu tout ce temps, n’avait-il pas détourné le regard et laissé faire ? Comment y croire encore ? D’autres encore tentèrent de faire comme si de rien n’avait été et reprirent, une boule vide en l’âme, leurs petites ou grandes habitudes. D'autres enfin revinrent plus fervents encore. Qui oserait jamais juger plus juste telle ou telle attitude ?

Toi tu revins croyant … comme aucun parmi les tiens ne le fut jamais ! tu avais rencontré une présence. C’est en tout cas celle-là qui t'en donna, sinon le désir en tout cas le courage. De reprendre le chemin ?

Non de te remettre en route. Ce ne sera plus jamais la même route. Un peu comme si une voix t’avait appelé ; non pas une vocation ; pas même une incantation - tu es resté trop humble pour le croire - mais une invite : de celle à quoi l’on ne peut se soustraire jamais. Tu bifurquas et te rendis.

Mais ce dieu ne pouvait être une entité hautaine, silencieuse ayant tenu promesse une fois et s'étant tue depuis ! ne pouvait être cette abstraction dont on décortiquerait chaque semaine la parole comme si tout était inscrit pour l’éternité dans ce nom que l’on ne devait pas prononcer ; dans ces paroles que l’on devait à perte de shabbat interpréter. Tout ce que tu avais vu en ton enfance était trop rituel d’habitude ou trop ratiocinations verbeuses pour savoir t’engager. Non, tu avais besoin d’une rencontre, d’une vraie rencontre. En somme de quelqu’un qui t’eût dit : Lève toi et marche !

Mais ne pouvait pas plus être celui, issu des besogneuses démonstrations d'un Augustin, Thomas d’Aquin ; ou pire encore passablement fumeuses d’un Duns Scott ; mais encore moins celui d’un Descartes qui ne semble avoir été inventé que pour justifier l’aléatoire du cogito ; ni celui d’un Leibniz ressemblant plus à un gros ordinateur central imposant son système d’exploitation à de pauvres petites entités incapables de communiquer entre elles sans sa garantie.

Il te fallait un être que tu puisses vénérer, certes ; mais aimer surtout ! Non pas de chair et de sang, sûrement non, mais enclin néanmoins à ce qu’on ne peut appeler sentiment, bien sûr, mais réservant à son œuvre plus que la sotte vanité de l'artisan devant son ouvrage, même réussi. Comment cette rencontre se fit, je ne sais ! Tu ne l’as jamais dit ! Ici encore c’était affaire trop intime pour que tu le dévoiles. Il m’est arrivé de l’imaginer, à la manière de Claudel, à l’ombre portée d’un pilier. Je sais seulement qu'il n’est jamais de mots justes pour décrire ceci sinon pour dire que ce qui, jusque-là, posait question, suscitait troubles, vous aura égaré et épuisé en d’interminables méditations, soudainement s’impose comme une évidence. Comme si, incroyablement, pour une fois certes mais décisive, la question cédait le pas sur la réponse.

D’aucuns évoquent la lumière, l’éblouissement, la révélation, la lueur là-bas à l’horizon … ce ne fut peut-être qu'un très discret tremblement, comme un frémissement involontaire mais de ceux qui ne vous laissent pas intact. Mais cette rencontre était d’amour. Comme si l’on était venu te chercher, toi, l’esseulé, toi l’égaré ; toi l’indicible meurtri. Comme une main qui se tend ! Et je crois bien que pour toi, ce fut presque la première.

Je sentis assez vite ce que pour toi ceci devait signifier : tu avais besoin de te retrouver devant un être plein et absolu assurément, mais dense de cet amour, de cette présence qui t'avait constamment été refusée. Je m'étais souvent demandé si la référence à Abraham, Isaac et Jacob n'était pas cet hommage que tu offrais à ton peuple, une manière de dire que si tu traversais le fleuve, tu ne trahissais pourtant ni ton histoire ni ton identité. Plus tard, lorsque jeune adulte tu me répétas cette formule, mais qu’étudiant en philosophie, je reconnus évidemment, je cernai aisément la crainte nourrie à mon endroit : le rationalisme sec et méthodique d’un Descartes ou d’un Leibniz te faisaient horreur ; disons qu’il te restait étranger et que tu ne redoutas rien tant que j’y succombasse. Tu n’avais pas de mots pour dire que le pire de l’humain toujours se fut inlassablement joué d’idéologies sachant justifier jusqu’à l’horreur ; je ne suis pas même certain que tu le pensas ainsi. Il y avait seulement, dans la simplicité de ta foi, quelque chose qui rivait à l’humain et si tu ne m’as jamais jugé de choisir la voie de la philosophie, tu craignis cependant, pour moi, pas pour toi, que j’y perdes ce sens lumineux de l’humain sans quoi rien ne vaut. Il était clair pour toi, définitivement, que les voies de la raison, pour brillantes qu’elles puissent parfois être, étaient limitées ; pire encore obstruées. Que quiconque tenterait d'outrepasser ces limites serait inéluctablement condamné à proférer des erreurs, ce qui n'est pas grave, à justifier des horreurs ce qui l'était beaucoup plus. Si tu avais pu le lire je crois bien qu’en dépit de son roide piétisme, tu aurais aimé Kant.

Je le comprends maintenant en l’écrivant. Je l’ai toujours su et, pourtant, cela ne me sera jamais apparu avec telle clarté qu’en tentant de l’écrire. Ce qui vous lia, indissolublement, c’était cette incroyable ténacité à vous inventer un monde à vous, à l’écart, pas véritablement reclus à l’instar d’un couvent d’où l’on ne sortirait jamais, quoique ceci y ressemblât parfois, mais plutôt à l'image de cet espace sacré de la cité que l'on eût tracé d'une charrue que l’on eût soulevée seulement pour ménager une porte, fièrement gardée, pour les relations, soigneusement codifiées avec le monde extérieur. A l’intérieur, vous étiez non pas maîtres, ceci vous indifférait, mais protégés parce que décidément, ce ne fut jamais que de l’extérieur que pointait le danger.

Rien ne t’importait plus que l’engagement sincère : qu’importe la foi proclamée si rien de ses actes n’y répond jamais. Il y avait en toi, jusqu’à la minutie, une obsession d’ajuster l’acte à l’impératif moral. Il ne m’appartient pas de dire que tu y parvins ; tes actes, avouons-le furent rares : en d’autres temps tu aurais pu être un mystique !

As-tu pris conscience en tout cas que ce faisant tu renouvelais la promesse d’autrefois - Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte – bien plus que tu ne l’imaginas jamais.

Voici autre terre que tu crus abandonner mais que finalement au bout de la route tu rejoignis pourtant. Ton rapport à la judéité n’aura jamais été simple : ce n’est pas tant en raison de l’extermination elle-même que pour la violence avec laquelle le regard haineux de l'autre te contraignit à n'être que cela ; juif et rien d'autre. Tu avouas un jour, presque par inadvertance, la honte ressentie lorsqu’il te fallut baisser pantalon devant officier nazi : expérience en partie semblable à celle de maman puisqu'ici aussi la nudité fut d’abord une agression.

Mais au-delà, … cette confrontation implacable avec la haine sotte et pure de l’autre, cette rencontre qui toujours vous laisse démuni, avec le racisme brut. Sartre n’avait pas tort : le racisme vous réduit, à l’état de chose ; tu es ceci et rien que ceci et j’interdis même que tu puisses imaginer être demain autre ou autre chose que ce que je te condamne à être. Le juif est assurément une invention de l'antisémite : le crime contre l'humanité commence ici, dans cette chosification, dans l’interdiction qui vous est opposée d’exister, de devenir.

Toute ton existence aura tourné autour de ceci : l’objurgation absolue d’être juif ; l'exigence, pour toi vitale, de ne pas t’y réduire et d’explorer d’autres voies ; l'impossibilité pourtant, irréfragable, de ne pas l’être. J’aime assez que nous partagions cette identité qui, décidément, sera toujours plutôt une question qu'une réponse comminatoire que l'on imposerait à l'autre ! J’aime assez que sur la fin de tes jours tu te consacras à quelques recherches généalogiques : au-delà de l’amusement à mener recherches, bien loin surtout de la quête d'une quelconque racine, il y eut chez toi cette manière assez joliment allégorique de rappeler à tes fils qui ils étaient et ce qu’ils ne devaient jamais oublier.

Que fut ta vie entre cette fin 1945 où tu rentras à Strasbourg et cette fin 52 où tu te marias ? Une nuit étrange, faite de douleurs et de rares lueurs ; une mise à l’écart de l’humain, décidée par les tiens, cette-fois. Comme on se débarrasse d’un chien trop gênant. Il t’aura fallu sept longues années pour panser ton corps mais, surtout, desintriquer ton âme, si profondément égarée, si silencieusement entravée, si douloureusement paralysée. Y parvins-tu jamais totalement ? J’aimerais le croire mais ce silence, si long, si lourd, m’en fait encore douter.

Je le sais, maman me l’a raconté, tu te marias dans un ancien costume de ton père, trop grand, qu’il fallut ajuster et rapiécer - ta belle-mère, heureusement était couturière et s’y entendait en terme de cache-misère. Ta mère en revanche se sera offert, pour l’occasion, un tailleur Chanel ! Je ne crois pas que maman le lui pardonnât jamais. Non décidément la voie de ton passé était définitivement obstruée. Ce n’est sans doute pas tout-à-fait un hasard si tu nous enseignas de toujours regarder en avant ! De ne regretter rien ; jamais. Même si, transparut en chacune de tes paroles, combien le monde loin d’être une promesse, demeurait avant tout une morsure - le plus souvent ; une menace toujours. Que, s’il était espérance, ce fût ailleurs qu'il fallût la chercher. Je le sais, je l’ai compris assez vite, jamais tu ne voulus rien cacher, quand même tu restas incapable de le formuler toi-même. Tu savais que maman nous parlait, nous expliquait ; sans doute, même, le lui avais-tu demandé.

Tu restas juif en ceci aussi : dans cette sourde obsession de la transmission.