| index |

|---|

Curieux livre que celui-ci que j'entreprends pour les miens, mes filles, mes petits-enfants, qui, néanmoins, veut fouailler dans les entrailles de ces origines pourtant impossibles à excaver. Si rétives à se donner. C'est un livre rêvé parce que nul être tenant une plume ne pourra jamais ambitionner d'en écrire d'autre. Brosser un paysage intérieur qui s'étire des origines à la fin … juste avant que la main ne cède. C'est simplement écrire - décrire et raconter mais surtout pas expliquer - l'étoffe dont on se déchire ; le tissu qui nous relie au monde. Rien d'exemplaire ici ; juste de tout petits exemples. Mais la joie intense de faire revivre deux êtres à qui je dois tout et qui, encore, me font trouver la vie parfois belle.

Précédent

Ombres et lumières

Entre ces pages où je vous évoquais et celles qui retracent les valeurs, ici, comme un intermède, la fête des sensations, des couleurs et des sons ; des saveurs et des senteurs et le trouble suave des effleurements discrets. Je veux raconter, autant que faire se peut, ce florilège des sens. Après l'ouïe et la musique, la vue.

Entre ces pages où je vous évoquais et celles qui retracent les valeurs, ici, comme un intermède, la fête des sensations, des couleurs et des sons ; des saveurs et des senteurs et le trouble suave des effleurements discrets. Je veux raconter, autant que faire se peut, ce florilège des sens. Après l'ouïe et la musique, la vue.

Dans ce tableau consacré à la vue de la série Allégorie des sens, que de bustes, tableaux fleurs et au loin paysage plus urbain au reste que campagnard. Le culte de la vue est ici culte des arts et ce n'est assurément pas un hasard. Non seulement parce que le peintre est au premier chef desservant de la vue que, surtout, parce que tout art est saisie des sens mais recomposition, réinterprétation ; subjectivité en son principe le plus actif.

La chose est évidente pour qui s'y attarde un peu avec sérieux : rien n'est moins passif que de voir car toujours nous projetons sur ce qui nous est donné un sens humain

Je crois avoir longtemps été défaillant en matière de vue : non que ma myopie en fût responsable mais, plus simplement, que je ne sache pas regarder. Nous nous imaginons naïvement qu'un œil jeté suffit ; c'est pourtant rarement le cas. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir, ou plutôt ce que nous sommes apprêtés à voir. L'insolite nous surprend tellement que nous ne l'apercevons le plus souvent même pas. Il faut l'œil aguerri du peintre, du photographe Il faut en tout cas s'y astreindre.

Je m'en rendis compte tard, à mes premiers essais de romans : quand il s'agissait de décrire un paysage ou un visage, les mots s'enchainaint assez bien mais ne renvoyaient à rien, n'évoquaient pas grand chose, des idées tout au mieux, jamais des choses, des abstractions aussi générales que creuses, mais à rien de concret qui eût épaisseur, saveur, bref qualité qui méritât qu'on le retînt. Il me faudra bien plus tard m'exercer à la photographie pour apprendre à regarder. Apprendre ? non pas véritablement … ce serait trop dire : m'y accoutumer et sentir, plus que comprendre, combien l'œil jeté d'ici ou de là, de loin ou de près, n'offrait jamais la même réalité. Je ne voulus pas consulter un ouvrage et décidai de laisser courir doigts et yeux au gré de l'appareil jusqu'à ce que la mémoire des bons réglages leur vînt. Ou la chance. Dans l'attente, je laissais (donnai ?) sa chance au monde qui semblait poser pour moi à mesure qu'il s'exposait. Et qui parfois s'y soumit de bonne grâce. Il m'est arrivé de réussir quelques photos, je le compris alors, non pas parce que scène ou paysage fussent beaux mais parce que je parvins, souvent involontairement, à y seulement incruster mon regard sans le trahir ou le dévoyer.

Je m'en rendis compte tard, à mes premiers essais de romans : quand il s'agissait de décrire un paysage ou un visage, les mots s'enchainaint assez bien mais ne renvoyaient à rien, n'évoquaient pas grand chose, des idées tout au mieux, jamais des choses, des abstractions aussi générales que creuses, mais à rien de concret qui eût épaisseur, saveur, bref qualité qui méritât qu'on le retînt. Il me faudra bien plus tard m'exercer à la photographie pour apprendre à regarder. Apprendre ? non pas véritablement … ce serait trop dire : m'y accoutumer et sentir, plus que comprendre, combien l'œil jeté d'ici ou de là, de loin ou de près, n'offrait jamais la même réalité. Je ne voulus pas consulter un ouvrage et décidai de laisser courir doigts et yeux au gré de l'appareil jusqu'à ce que la mémoire des bons réglages leur vînt. Ou la chance. Dans l'attente, je laissais (donnai ?) sa chance au monde qui semblait poser pour moi à mesure qu'il s'exposait. Et qui parfois s'y soumit de bonne grâce. Il m'est arrivé de réussir quelques photos, je le compris alors, non pas parce que scène ou paysage fussent beaux mais parce que je parvins, souvent involontairement, à y seulement incruster mon regard sans le trahir ou le dévoyer.

Mais je connaissais pas plus mes couleurs pour autant, nommant bleu ce que d'autres virent vert et incapable de distinguer entre brun, marron … Failles d'une éducation ou manque d'attention ou bien encore défaut visuel … ? je ne suis pas certain que maman mit tout le soin qu'elle aurait du à nous y entraîner ; je ne suis surtout pas convaincu qu'elle en fût capable. J'ai compris longtemps plus tard que je souffrais de la même incapacité qu'elle non pas de reconnaître un visage, cela nous y parvenions sans toujours savoir le resituer dans le temps ou l'espace ; mais surtout impuissant à le décrire. Serais-je un jour témoin d'un crime que je me révélerais déplorable assistant. Je vois, sans voir ; décidément. Incapable de dessiner portrait exact de mes parents mêmes ; de mes enfants hormis quelques caractéristiques si vagues ou universelles qu'elles ne serviraient de rien.

Je me nourris néanmoins, d'un vaste paysage intérieur ; comme tout le monde bien sûr. Je veux dire de ces endroits, courbes, teintes et chaleurs ocres, matinées enfouies, paysages urbains ou non, qui de mon enfance m'étreignent encore non qu'is me fissent mal mais rêver et m'incitent à marcher et marcher encore. Et trouver enfin ce qu'un jour je crus voir.

Miroirs ... ou fenêtre ?

J'aurais eu moi aussi mon côté de Germantes et mon côté de Combray, je l'ai compris, un jour, presque par hasard en me promenant à Strasbourg sur les lieux de mon enfance ....

Strasbourg, pétrie d'histoire, mais ville étrange en ceci au moins qu'elle crie en chaque quartier, son parcours brinquebalant ... La ville allemande y toise fièrement la ville française sans même compter les vertiges médiévaux ; les temples protestants quant à eux le disputent aux églises quand ils ne se partagent pas le même espace ; sans compter la frontière, presque effacée désormais au point qu'on la passe presque par inadvertance même si le fleuve s'obstine à la marquer encore. Mais ces griffures sont celles du temps si évidentes qu'on ne s'en aperçoit qu'une fois ces lieux quittés.

Je n'ai compris que très tard ce que peut signifier grandir sur les marches.

Il en est d'autres plus enracinées, plus intimes, tellement escamotées par les brumes d'une enfance heureuse qu'ici encore on ne les peut repérer que bien plus tard une fois abordées les rives de la vieillesse dont on ne dira jamais assez combien, plutôt que prémices d'une fin inquiétée, elle se révèle rencontre inédite d'avec une enfance réémergente. Qui nous rappelle que nous ne quittons jamais vraiment les berges qui nous ont pétris. Je n'ai ni la suffisance ni la sottise de me croire de quelque part, encore moins d'imaginer que ceci pût prévaloir en quelque argument. Pourtant, presque entièrement submergées mais à qui les vagues ultimes offrent encore la chance de surgir fugacement, presque toujours oubliées ou parfois recouvertes de ces affairements présomptueux, ces iles-ci demeurent qui façonnent bien plus que notre paysage intérieur, ornent bien plus que la couleur de nos rêves ; nous édifient.

Je l'ai écrit déjà : je suis issu d'un curieux croisement que seuls les ravages de la guerre purent autoriser, entre une lignée de bourgeois industriels fraîchement dégrossis et d'une autre, comme rivée à la vocation textile locale qui fit en son temps fleurir les usines de tissage.

Je l'ai écrit déjà : je suis issu d'un curieux croisement que seuls les ravages de la guerre purent autoriser, entre une lignée de bourgeois industriels fraîchement dégrossis et d'une autre, comme rivée à la vocation textile locale qui fit en son temps fleurir les usines de tissage.

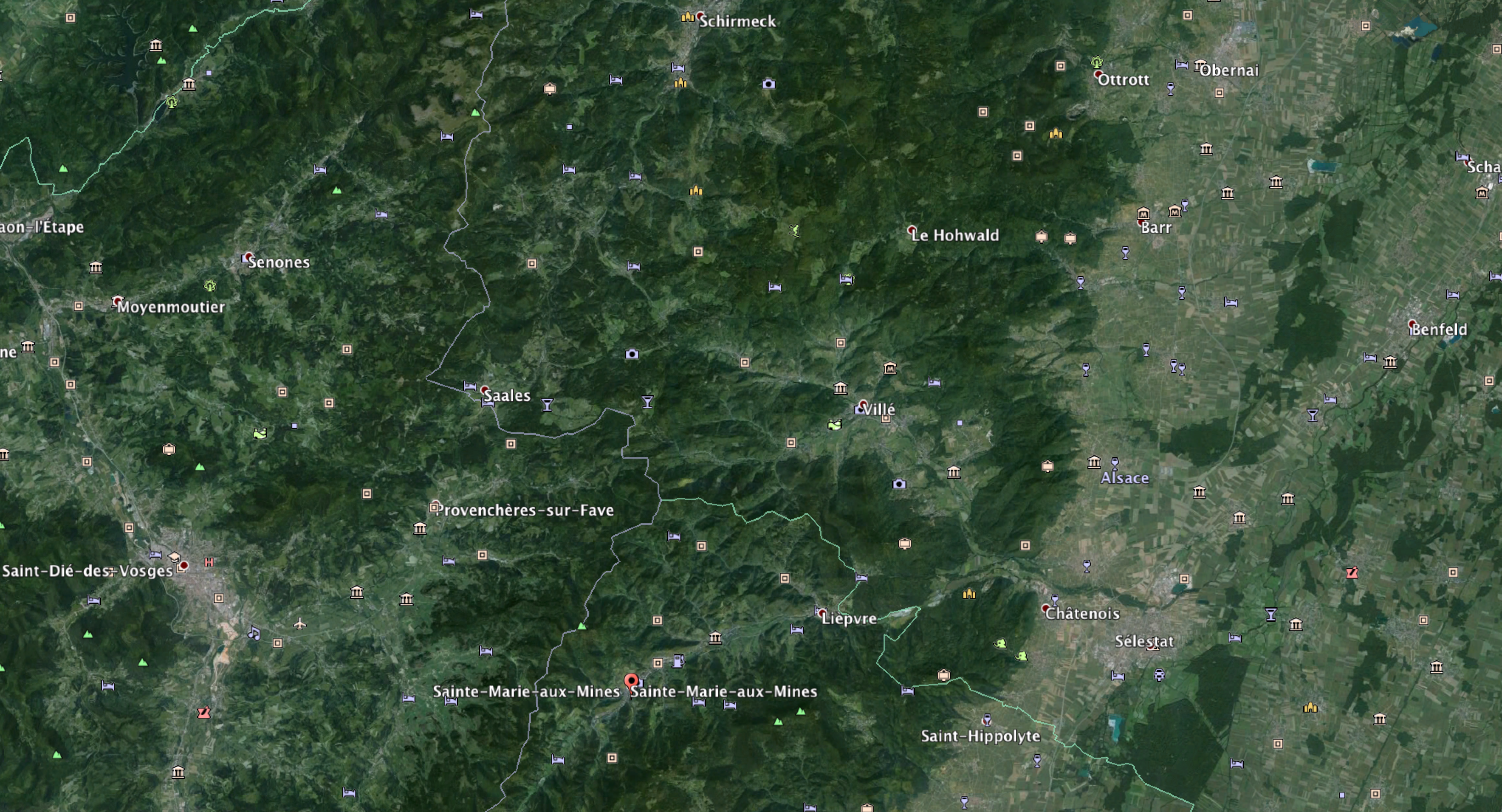

Moins de 50 kilomètres séparent Schirmeck, engoncée au fin fond de la vallée de la Bruche, accrochée aux pieds du Donon de Sainte-Marie-aux Mines qui sont les berceaux des deux branches de ma lignée. Elles finiront toutes deux à Strasbourg durant l'entre-deux-guerres, où mes deux parents naquirent. Leur point commun ? le textile !

Les voici, ces deux côtés, déjà, autour du métier à tisser .... La classe ouvrière face à la bourgeoisie industrieuse ? ce serait extrapoler ! un patron et un ouvrier comme ancêtre en tout cas.

Un patron pas comme les autres néanmoins : installée en Alsace à la fin du XVIIIe - la famille apparaît en tout cas dans le recensement de 1784 ; venu de Steppach, à la périphérie d'Augsbourg, désormais en Bavière, mais partie intégrante de la Souabe, Cerf Simon, le premier de la lignée à laisser trace, figure sous la mention de marchand, ainsi que son fils.

Un patron pas comme les autres néanmoins : installée en Alsace à la fin du XVIIIe - la famille apparaît en tout cas dans le recensement de 1784 ; venu de Steppach, à la périphérie d'Augsbourg, désormais en Bavière, mais partie intégrante de la Souabe, Cerf Simon, le premier de la lignée à laisser trace, figure sous la mention de marchand, ainsi que son fils.

Voici figure on ne peut plus classique : en Alsace, comme ailleurs, les juifs furent marchands - de bestiaux assez souvent - itinérants très longtemps, colporteurs, parfois tailleurs. Les miens ne dérogent pas à la règle, non plus d'ailleurs qu'à celle d'une progéniture prolifique qui subitement se réduit à deux ou trois enfants vers le milieu du XIXe sans qu'on puisse savoir si c'était là signe d'une intégration facilitée ou d'une aisance lentement acquise. Si j'ignore ce qui a pu pousser Cerf à quitter sa ville natale, je sais en tout cas que ce fut un foyer juif plutôt dynamique, nourri par l'exclusion des juifs de la grande ville voisine (1438) : du XVe au milieu du XIXe, les juifs y constituèrent entre un quart et un tiers de la population ; ils la quitteront tout au long de la fin du siècle si bien qu'en 1910, on n'y compte plus aucun juif résident alors même qu'aucun événement marquant (pogroms etc ) ne marqua la période. Cerf Simon anticipa en quelque sorte le mouvement.

Figure révélatrice encore en ce qu'elle montre combien les frontières à l'époque étaient poreuses et ne deviendront des murailles hérissées de fiertés nationales que bien plus tard ... Pourquoi la transhumance de la famille s'arrêta-t-elle aux pieds des Vosges ? Sans doute parce que, quoique française et donc théoriquement sous le coup encore de l'expulsion de 1306 et surtout de 1394, l'Alsace, terre d'Empire, qui plus est morcelée en de nombreuses entités distinctes, vécut sous le même régime qu'outre-Rhin, où les juifs, profitant de la division politique, mais pour cela condamnés souvent à la transhumance, et ce en dépit de quelques poussées antisémites sporadiques, purent trouver une terre d'asile à peu près vivable.

Figure révélatrice encore en ce qu'elle montre combien les frontières à l'époque étaient poreuses et ne deviendront des murailles hérissées de fiertés nationales que bien plus tard ... Pourquoi la transhumance de la famille s'arrêta-t-elle aux pieds des Vosges ? Sans doute parce que, quoique française et donc théoriquement sous le coup encore de l'expulsion de 1306 et surtout de 1394, l'Alsace, terre d'Empire, qui plus est morcelée en de nombreuses entités distinctes, vécut sous le même régime qu'outre-Rhin, où les juifs, profitant de la division politique, mais pour cela condamnés souvent à la transhumance, et ce en dépit de quelques poussées antisémites sporadiques, purent trouver une terre d'asile à peu près vivable.

Famille finalement assez vite enrichie mais presque aussi rapidement ruinée : on la retrouve moins d'un siècle plus tard, ayant quitté Thann pour Schirmeck sans doute dans les années 60, en tout cas avant 65 date à laquelle mon arrière-grand-père y naquit. Assez riche en tout cas pour qu'on puisse la retrouver, propriétaire d'une villa plutôt cossue et d'une entreprise de traitement de déchets textiles. Assez fragile financièrement pour que la villa fût vendue dès 1920 pour des raisons que j'ignore mais qui doivent tenir sans doute à la fois à la nécessité pour l'entreprise familiale de se trouver de nouveaux marchés puisque redevenue française, et aux fonctions politiques de Camille ( à ce moment là à la fois député et maire) qui durent bien un peu l'éloigner de la direction de l'affaire. Une prospérité fragile dans l'entre-deux-guerres qui amena à faire entrer la belle-famille dans le capital de l'entreprise que mina définitivement la seconde guerre mondiale : le peu qu'il resta - et notamment l'entreprise pendant cinq ans sous administration aryanisée - fut hâtivement vendu.

Ville un peu particulière, rattachée provisoirement au Bas-Rhin lors de la création des départements en 1791, puis au département des Vosges, elle fit partie des territoires revendiqués par l'Allemagne par le Traité de Francfort si bien qu'au retour de l'Alsace à la France en 18, Schirmeck resta rattaché au Bas-Rhin ; ville plutôt francophone au reste, fortement marquée par la figure du pasteur Oberlin qui avait su donner à sa mission pastorale une dimension humaniste et sociale qui aura laissé des traces bien au-delà de son village de Waldesbach, où le sentiment religieux parfois vif n'aura jamais porté ombrage à la sympathie entretenue à l'égard des Lumières et de la Révolution. Est-ce ceci, ou autre chose qui nourrit le très vif attachement de la famille à la France et poussa mon aïeul à un engagement politique qui lui valut sa proscription durant la guerre de 14 ; est-ce ceci ou une inclination plus personnelle qui lui fit conduire ses affaires de manière suffisamment distante des pratiques autoritaires d'un patronat de droit divin pour qu'on l'appelât dans la vallée der Menschenfreund - l'ami des hommes - comment savoir ? toujours est-il que ce descendant de colporteur n'aura jamais oublié ni d'où il venait ni ce qu'il devait à la fortune ...

Ville un peu particulière, rattachée provisoirement au Bas-Rhin lors de la création des départements en 1791, puis au département des Vosges, elle fit partie des territoires revendiqués par l'Allemagne par le Traité de Francfort si bien qu'au retour de l'Alsace à la France en 18, Schirmeck resta rattaché au Bas-Rhin ; ville plutôt francophone au reste, fortement marquée par la figure du pasteur Oberlin qui avait su donner à sa mission pastorale une dimension humaniste et sociale qui aura laissé des traces bien au-delà de son village de Waldesbach, où le sentiment religieux parfois vif n'aura jamais porté ombrage à la sympathie entretenue à l'égard des Lumières et de la Révolution. Est-ce ceci, ou autre chose qui nourrit le très vif attachement de la famille à la France et poussa mon aïeul à un engagement politique qui lui valut sa proscription durant la guerre de 14 ; est-ce ceci ou une inclination plus personnelle qui lui fit conduire ses affaires de manière suffisamment distante des pratiques autoritaires d'un patronat de droit divin pour qu'on l'appelât dans la vallée der Menschenfreund - l'ami des hommes - comment savoir ? toujours est-il que ce descendant de colporteur n'aura jamais oublié ni d'où il venait ni ce qu'il devait à la fortune ...

De l'autre côté, Sainte Marie aux Mines, qui doit son nom et sa première fortune aux mines d'argent qu'on y exploita au Moyen-Age, et la seconde, à la fin du XIXe, à l'industrie textile : une famille d'ouvriers, où tout le monde travaillait, hommes et femmes. Ouvrier d'apprêt, c'est sous cette profession qu'apparaît mon grand-père. Poussé par la crise sans doute qui fit les usines fermer les unes après les autres, le voici avec sa jeune femme et ma mère à peine née, s'installer à Strasbourg où il s'essaya d'abord au commerce, sans succès, avant que de rejoindre une usine de traitement chimique où il acheva de ruiner sa santé. Sa femme, contribua aux ressources maigres du ménage en pratiquant la couture à domicile, art où elle excella et qu'elle n'abandonna qu'au soir de sa vie quand ses yeux cessèrent de le lui permettre.

A ces deux lignées, correspondent deux quartiers, bien distincts.

La Robertsau

Voici ce qu'on appela la nouvelle ville, Neustatdt, ou la ville allemande : quartiers construits après la guerre de 70 et dont les avenues larges et droites, ornées sur le bas côté mais parfois aussi sur le terre-plein central, de lignées sages et fières d'arbres qui conféraient au paysage un je ne sais quoi de robuste en même temps que quiet. Perpendiculaire à l'axe de l'avenue des Vosges se prolongeant par l'avenue de la Forêt Noire - axe obligé pour qui veut rejoindre Kehl - le quartier du Contades où résida mon arrière grand-mère après 45, incroyablement vert aux faux semblants de ruralité qu'on eût protégée dans une bonbonnière ; un peu plus loin, la place Brand.

Voici ce qu'on appela la nouvelle ville, Neustatdt, ou la ville allemande : quartiers construits après la guerre de 70 et dont les avenues larges et droites, ornées sur le bas côté mais parfois aussi sur le terre-plein central, de lignées sages et fières d'arbres qui conféraient au paysage un je ne sais quoi de robuste en même temps que quiet. Perpendiculaire à l'axe de l'avenue des Vosges se prolongeant par l'avenue de la Forêt Noire - axe obligé pour qui veut rejoindre Kehl - le quartier du Contades où résida mon arrière grand-mère après 45, incroyablement vert aux faux semblants de ruralité qu'on eût protégée dans une bonbonnière ; un peu plus loin, la place Brand.

En prenant à gauche, l'allée de la Robertsau, longées par de somptueuses villas chargées à leur manière d'attester ce que la présence allemande pouvait valoir de prospérité et de calme. Nommée Rupprechtsauer Allee, du temps allemand, comme on dit encore à Strasbourg, cette voie à deux chaussées séparées par un alignement dense d'arbres - désormais remplacés par des place de stationnement - vit s'installer tout ce que la ville comptait alors de nouveaux riches, d'entrepreneurs, d'architectes et de notaires. C'est aussi dans ce quartier que, par prédilection, s'installèrent les familles juives aisées - dont la mienne.

En prenant à gauche, l'allée de la Robertsau, longées par de somptueuses villas chargées à leur manière d'attester ce que la présence allemande pouvait valoir de prospérité et de calme. Nommée Rupprechtsauer Allee, du temps allemand, comme on dit encore à Strasbourg, cette voie à deux chaussées séparées par un alignement dense d'arbres - désormais remplacés par des place de stationnement - vit s'installer tout ce que la ville comptait alors de nouveaux riches, d'entrepreneurs, d'architectes et de notaires. C'est aussi dans ce quartier que, par prédilection, s'installèrent les familles juives aisées - dont la mienne.

Au bout de l'allée, ce grand parc l'Orangerie, qui demeure avec celui du Contades, le grand îlot vert à côté de quoi cette bourgeoisie nantie aima à se repaître comme si ses affairements urbains avaient eu besoin de compensation ... Mais aussi, depuis, le Conseil de l'Europe.

Non loin de là, le long de l'Ìll, dans cette étrange atmosphère où les eaux semblent pouvoir avaler tout ce que la ville peut produire de vacarme, le quai Rouget de Lisle qui file, parallèle à l'Allée de la Robertsau. C'est là que s'installèrent mes grand-parents après leur mariage et où naquit mon père. Je n'ai évidemment jamais vu ce vaste appartement, quitté en 40, qui fut occupé par un officier allemand et où, en 45, on ne retrouva presque rien, quelques meubles, pas même l'opulente bibliothèque. Cette entrée du quai ne m'évoque rien ainsi qui appartient définitivement à l'adret d'une histoire que deux guerres auront achevé de dévaler. Non, si c'est bien d'ici que démarre mon premier côté, c'est d'un peu plus loin, à l'angle du quai et de la rue Stoeber, de cette villa plutôt cossue que possédait mon grand-oncle et où ma grand-mère s'installa après-guerre dans ce dernier étage, sous les combles que son frère lui ménagea et où enfant, je dus bien endurer ces interminables repas dominicaux qui m'ennuyaient assez pour que je m'évade devant cette fenêtre à rêvasser. Écoulement presque immobile des eaux de l'Ill, calme olympien presque inquiétant pour l'enfant turbulent que je savais être à l'occasion, avec en point de fuite, ces deux tours de l’église Saint Thomas qui à la fois tracent la limite du quartier, de ce côté-ci de mon imaginaire en même temps que constituent l'axe autour de quoi tournait l'autre côté : ma Krutenau.

Non loin de là, le long de l'Ìll, dans cette étrange atmosphère où les eaux semblent pouvoir avaler tout ce que la ville peut produire de vacarme, le quai Rouget de Lisle qui file, parallèle à l'Allée de la Robertsau. C'est là que s'installèrent mes grand-parents après leur mariage et où naquit mon père. Je n'ai évidemment jamais vu ce vaste appartement, quitté en 40, qui fut occupé par un officier allemand et où, en 45, on ne retrouva presque rien, quelques meubles, pas même l'opulente bibliothèque. Cette entrée du quai ne m'évoque rien ainsi qui appartient définitivement à l'adret d'une histoire que deux guerres auront achevé de dévaler. Non, si c'est bien d'ici que démarre mon premier côté, c'est d'un peu plus loin, à l'angle du quai et de la rue Stoeber, de cette villa plutôt cossue que possédait mon grand-oncle et où ma grand-mère s'installa après-guerre dans ce dernier étage, sous les combles que son frère lui ménagea et où enfant, je dus bien endurer ces interminables repas dominicaux qui m'ennuyaient assez pour que je m'évade devant cette fenêtre à rêvasser. Écoulement presque immobile des eaux de l'Ill, calme olympien presque inquiétant pour l'enfant turbulent que je savais être à l'occasion, avec en point de fuite, ces deux tours de l’église Saint Thomas qui à la fois tracent la limite du quartier, de ce côté-ci de mon imaginaire en même temps que constituent l'axe autour de quoi tournait l'autre côté : ma Krutenau.

C'est en regardant ces photos que je le réalise soudain : l'église Saint Paul, où enfant je n'étais jamais entré - on ne visitait pas les lieux de culte, c'eût été inconvenant, et d'ailleurs je doute que ceci m'eût intéressé - aura constitué comme un lieu de passage, une limite - mais visible et fièrement dressée - entre les deux versants de mon imaginaire.

Un miroir en somme.

La légende veut que Pythagore possédât un miroir où, emprisonnant la Lune, il pouvait lire l'avenir et il n'est pas de récits de sorcellerie où le miroir, si semblable aux eaux dormantes de la rivière, ne reflète l'autre côté de la vie, du monde : non pas nécessairement la face obscure, mais oui, parfois la mort, l'avenir ou le passé. Où, tel dans Orphée de Cocteau, il ne constitue cette trappe qui ouvre le chemin vers la mort ; l'autre monde en tout cas.

Cette église le fut pour moi, comme si mes deux côtés n'avaient jamais été que la face inversée l'un de l'autre, où regarder en arrière, chose interdite entre toutes puisqu'elle condamne à demeurer en Enfer, condamne à l'oubli donc ; qu'adret et ubac qui me pétrissaient fussent bien moins dissemblables qu'il se voulût paraître.

Car, qui barraient l'horizon des deux fenêtres de mes deux grand-mères, n'était autre que Saint Paul. Est-ce pour cela qu'encore aujourd'hui je répugne à y entrer pressentant qu'il s'y fût agi d'un simple point géométrique, ou bien tel le centre d'un cercle, une simple abstraction qui distribuerait à équidistance, à l'instar de l'agora athénienne, une infinité de points qui dussent impérativement s'interdire de prendre le pas les uns sur les autres ? Est-ce pour avoir ainsi marqué l'hybride, le bâtard ou l'arlequin, si l'on préfère, qui, plus jamais, ne pourra verser d'un côté que de l'autre ; qui, irrémédiablement condamné à l'oubli à quoi il ne saurait pourtant se résoudre, hésiterait sans cesse à incliner plutôt ici que là sans cesser de le désirer jamais ; qui, étranger à lui-même quoiqu'il fasse, ne saurait plus que geindre de nostalgie ou piaffer d'illusion, demeurant, à la croisée ou au seuil, mais ici c'est tout un, comme condamné à l'inachèvement ?

Car, qui barraient l'horizon des deux fenêtres de mes deux grand-mères, n'était autre que Saint Paul. Est-ce pour cela qu'encore aujourd'hui je répugne à y entrer pressentant qu'il s'y fût agi d'un simple point géométrique, ou bien tel le centre d'un cercle, une simple abstraction qui distribuerait à équidistance, à l'instar de l'agora athénienne, une infinité de points qui dussent impérativement s'interdire de prendre le pas les uns sur les autres ? Est-ce pour avoir ainsi marqué l'hybride, le bâtard ou l'arlequin, si l'on préfère, qui, plus jamais, ne pourra verser d'un côté que de l'autre ; qui, irrémédiablement condamné à l'oubli à quoi il ne saurait pourtant se résoudre, hésiterait sans cesse à incliner plutôt ici que là sans cesser de le désirer jamais ; qui, étranger à lui-même quoiqu'il fasse, ne saurait plus que geindre de nostalgie ou piaffer d'illusion, demeurant, à la croisée ou au seuil, mais ici c'est tout un, comme condamné à l'inachèvement ?

De quels oublis payons-nous ainsi nos cheminements ? De quelle instable incapacité à demeurer ici plutôt que là se forge ainsi ce que sottement nous nommons notre identité ?

Regardant ces deux côtés se faire ainsi face à face, se regarder comme chiens de faïence, je ne puis pas ne pas me souvenir de mon père qui regardant la photo de l'ancienne usine familiale ne put s'empêcher de dire, avec ironique soulagement que le Fils de Simonin Fils c'était lui, mais en même temps combien il était reconnaissant de n'avoir pas eu à l'assumer. Non plus que de ma mère qui n'eût de cesse de se vouloir extirper de la nasse ouvrière où elle se sentit trop à l'étroit sans pour autant jamais la renier. Comme si nous n'étions jamais que nos refus ... ou nos impuissances.

Regardant ces deux côtés se faire ainsi face à face, se regarder comme chiens de faïence, je ne puis pas ne pas me souvenir de mon père qui regardant la photo de l'ancienne usine familiale ne put s'empêcher de dire, avec ironique soulagement que le Fils de Simonin Fils c'était lui, mais en même temps combien il était reconnaissant de n'avoir pas eu à l'assumer. Non plus que de ma mère qui n'eût de cesse de se vouloir extirper de la nasse ouvrière où elle se sentit trop à l'étroit sans pour autant jamais la renier. Comme si nous n'étions jamais que nos refus ... ou nos impuissances.

La Krutenau

Ce fut en face de l'église saint Guillaume que s'installèrent ainsi mes grand-parents maternels dans les années trente dans un appartement que ma grand-mère ne quitta que dans les années 80 - peu avant sa mort. Comme si mes paysages devaient toujours être pointés par quelque église ...

Ce fut en face de l'église saint Guillaume que s'installèrent ainsi mes grand-parents maternels dans les années trente dans un appartement que ma grand-mère ne quitta que dans les années 80 - peu avant sa mort. Comme si mes paysages devaient toujours être pointés par quelque église ...

Ce fut là que se déroulèrent ces visites dominicales obligées que mes parents durent bien partager avec l'autre versant, tant qu'ils habitèrent à Strasbourg ; mes vacances d'enfance et les fêtes de Noël.

Les photos d'aujourd'hui sont trompeuses tant le quartier, rénové et désormais conquis par ceux que l'on nomme faussement bobos et une cohorte d'étudiants donnant à l'espace une dynamique étonnante. La Krutenau des années trente était encore un quartier très populaire, plutôt mal famé et passablement délabré, tant en tout cas que j'entends encore ma mère dire sa répugnance à avouer y habiter quand au lycée, elle dut bien indiquer son adresse. Fut-ce de la honte ou déjà la rage tenace d'en sortir, comment savoir ? Mais oui, il semble bien qu'alors, pour elle en tout cas, on n'était pas ouvrier, on n'était pas du peuple ; on ne cessait désirer n'en pas être !

Le voici, cet immeuble, avant sa rénovation, tel que je le connus, ces quatre fenêtres au-dessus du Tabac - de Duwacklode - où mon grand-père, discrètement allait s'acheter son Scarfelati gris dont les acres effluves indisposaient tant ma grand-mère, occasionnant ces sempiternelles fâcheries qui nous amusaient d'autant plus qu'elles tonitruaient en alsacien en ce chant délicieux qui hante encore mes oreilles ; débit où parfois j'allais le chercher pour mon grand-père qui n'étant pas un modèle de courage devait bien escompter un peu lâchement qu'elle ne morigénerait pas l'enfant innocent que j'étais.

Le voici, cet immeuble, avant sa rénovation, tel que je le connus, ces quatre fenêtres au-dessus du Tabac - de Duwacklode - où mon grand-père, discrètement allait s'acheter son Scarfelati gris dont les acres effluves indisposaient tant ma grand-mère, occasionnant ces sempiternelles fâcheries qui nous amusaient d'autant plus qu'elles tonitruaient en alsacien en ce chant délicieux qui hante encore mes oreilles ; débit où parfois j'allais le chercher pour mon grand-père qui n'étant pas un modèle de courage devait bien escompter un peu lâchement qu'elle ne morigénerait pas l'enfant innocent que j'étais.

D'où parfois il s'évadait pour rejoindre son bistrot - WinStub - préféré, à quelque pas de là, non loin de place du Pont aux Chats : au numéro 5, chez Jean-dit-Carolis qui se trouvait à l'entrée de la rue de Zurich - laquelle donne sur le quai des Bateliers.

La maison est étroite, bien plus basse que ses voisines, ce fut celle de l' éclusier de l' écluse du Pont aux Chats avant de se transformer en auberge au nom légendaire de JEAN dit CAROLIS !

Disparu depuis une quinzaine d'années sous cette enseigne, ce fut incontestablement ce havre où Alfred-Jules alla étancher ses frustrations, peurs ou bien rêves, fermenter ses hontes aussi, contraignant ma mère d'à peine une dizaine d'années, d'aller l'y chercher ... On ne sortait décidément pas du quartier, non plus que de sa condition : étonnante époque où l'on portait en ses vêtures, lieux et fuites les traces que le destin avait gravées et où racine équivalait à engluement.

La maison est étroite, bien plus basse que ses voisines, ce fut celle de l' éclusier de l' écluse du Pont aux Chats avant de se transformer en auberge au nom légendaire de JEAN dit CAROLIS !

Disparu depuis une quinzaine d'années sous cette enseigne, ce fut incontestablement ce havre où Alfred-Jules alla étancher ses frustrations, peurs ou bien rêves, fermenter ses hontes aussi, contraignant ma mère d'à peine une dizaine d'années, d'aller l'y chercher ... On ne sortait décidément pas du quartier, non plus que de sa condition : étonnante époque où l'on portait en ses vêtures, lieux et fuites les traces que le destin avait gravées et où racine équivalait à engluement.

Écrivant ceci, je crains de sacrifier à la caricature tant ces souvenirs rapportés côtoient de si près les relents dévastateurs de l'Assommoir de Zola !

Alors, oui, sous les images fières des héros de Germinal, derrière la noblesse revendiquée des imprimeurs, cette part d'ombre qui ne mérite assurément pas le mépris à peine voilé des hygiénistes et autres bien-pensants charitables de la doxa bourgeoise, mais qui ne saurait pourtant camoufler ni le sordide ni la grisaille, ni surtout la fierté offensée d'une petite fille condamnée à protéger contre lui-même celui-là même qu'elle eût du pouvoir admirer.

De quelle souffrances ou humiliations, de quelle griserie faut-il donc payer le prix d'être d'ici ; de n'être que d'ici ?

Puis-je, pour autant, taire l'étourdissement finalement si analogue d'un Camille, sans doute exalté par sa nouvelle condition d'édile de la République après 18 ; sûrement fébrile d'une reconnaissance que ses origines israélites tempéraient obstinément, qui s'alla jouer - c'est le terme adéquat - destin et fortune sur les tables du casino de Plombières et assez sérieusement miter l'aisance familiale. Ce qui explique sans doute aussi la vente précipitée de la Villa Rémy et l'entrée subite dans le capital des membres de sa famille ... Lui aussi dut rêver d'ailleurs ; lui non plus ne sut se satisfaire de son actualité.

Je souris de penser que l'obstination de ma mère à quitter quartier et condition, assurément nourrie par les faiblesses paternelles avant de l'être de quelque ambition sociale, n'aura jamais été que le pendant du soulagement de mon père de n'avoir pas à assumer une filiation que l'histoire aura brouillée pour lui.

Je souris de penser que l'obstination de ma mère à quitter quartier et condition, assurément nourrie par les faiblesses paternelles avant de l'être de quelque ambition sociale, n'aura jamais été que le pendant du soulagement de mon père de n'avoir pas à assumer une filiation que l'histoire aura brouillée pour lui.

Que les fuites d'Alfred, pour peu avouables qu'elles fussent, valurent bien un peu les renoncements aux ambitions militaires et amours initiales vite contrariées de Roger qui, non sans obstination, mais sans courage, rentra dans le rang imposé par la lignée et la bienséance bourgeoise. A chacun ses zones d'ombre, ses fractures, même si celles-ci semblent aujourd'hui plus honorables, en tout cas plus avouables que celles-là. Quoiqu'ils restassent de part et d'autre de cette ligne invisible que trace St Paul et qui sépare mes deux côtés, ces deux-là finalement se ressemblent plus qu'il n'y paraît. Chacun courut ses mirages ... et s'y perdit.

Alors, décidément non ! être du peuple peut bien aussi signifier vouloir le quitter aussi vite que possible et au mieux mais, avant d'être une aspiration sociale, avant d'être ce tribut que l'on concède à la pesanteur sociale, m'apparaît bien plutôt s'y orchestrer cette tension vers l'être qui se veut exister mais y parvient si péniblement. Il m'arrive de songer à cette prodigieuse opportunité que les malheurs offrirent à mon père ne n'avoir plus aucun surplomb qui lui imposât sa route et ce taiseux, si impuissant à se réjouir de la vie, eut l'élégance taciturne de ne l'infliger non plus à ses fils. Certes, en devenant enseignant, je regagnai un peu l'ascension de cet ubac bourgeois que l'histoire avait miné - mais tellement en marge ...

Là, en tout cas, mes veillées de Noël, là les volutes d'orgue et de chorals de Bach, et ces processions de protestants engoncés, là où, devant bien m'ennuyer un peu à côté d'une grand-mère affairée devant sa machine à coudre qui déroulait un délicieux rythme mécanique à peine interrompu par ses longs silences, je m'asseyais sur le rebord de la fenêtre scrutant le passage régulier des trolleys de la ligne 10 qui me fascinèrent tant ; ou ces enfants jouant dans la cour qui jouxtait Saint Guillaume. Sans doute devais-je bien m'ennuyer un peu, ces journées durant, resté seul avec une grand-mère que son travail mobilisait trop pour parvenir à autre chose que nous parler et raconter quelques rares histoires dont je n'ai aucun souvenir tant elles me parurent fades à côté des excentricités baroques de celles d'Alfred qu'il nous réservait à la veillée ; des grand-parents que la gêne et le manque d'appétence auraient de toute manière empêché de nous faire visiter la ville, des musées ou simplement de nous emmener au cinéma.

Là, en tout cas, mes veillées de Noël, là les volutes d'orgue et de chorals de Bach, et ces processions de protestants engoncés, là où, devant bien m'ennuyer un peu à côté d'une grand-mère affairée devant sa machine à coudre qui déroulait un délicieux rythme mécanique à peine interrompu par ses longs silences, je m'asseyais sur le rebord de la fenêtre scrutant le passage régulier des trolleys de la ligne 10 qui me fascinèrent tant ; ou ces enfants jouant dans la cour qui jouxtait Saint Guillaume. Sans doute devais-je bien m'ennuyer un peu, ces journées durant, resté seul avec une grand-mère que son travail mobilisait trop pour parvenir à autre chose que nous parler et raconter quelques rares histoires dont je n'ai aucun souvenir tant elles me parurent fades à côté des excentricités baroques de celles d'Alfred qu'il nous réservait à la veillée ; des grand-parents que la gêne et le manque d'appétence auraient de toute manière empêché de nous faire visiter la ville, des musées ou simplement de nous emmener au cinéma.

Ce temps passéc là à regarder, ce temps que ma grand-mère avait déclaré perdu combien je l'aurai aimé. Pouvais-je deviner que j'y appris sans doute à épier la surprise surgir à la dérobée ou la triste banalité répétitive de l'être ? A me recueillir ? le mot serait trop fort ! A méditer ? trop vaniteux. A me tenir à l'écart de l'action en tout cas.

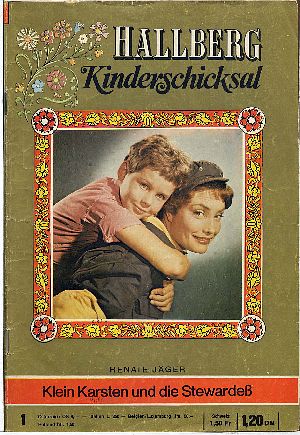

En ces temps d'avant la TV, on lisait beaucoup - en allemand le plus souvent - des romans d'aventure ou des livres d'histoire qu'Alfred adorait et où il devait bien puiser matière à ces contes qu'il nous narrait le soir ; des bluettes romantiques - ces Herzroman - achetés en petits fascicules hebdomadaires d'une soixantaine de pages, pour Anna, dont je garde d'autant mieux souvenir que ma mère en conserva elle-même l'addiction jusqu'à la fin de sa vie.

En ces temps d'avant la TV, on lisait beaucoup - en allemand le plus souvent - des romans d'aventure ou des livres d'histoire qu'Alfred adorait et où il devait bien puiser matière à ces contes qu'il nous narrait le soir ; des bluettes romantiques - ces Herzroman - achetés en petits fascicules hebdomadaires d'une soixantaine de pages, pour Anna, dont je garde d'autant mieux souvenir que ma mère en conserva elle-même l'addiction jusqu'à la fin de sa vie.

Ennui ? Peut-être non, finalement tant je ne garde souvenir que de ces moments que j'ai adorés, passés devant la fenêtre. Qui dira jamais la magie d'une fenêtre ? Fermeture ? oui un peu ; mais tellement ouverture, en même temps. J'y appris l'élan autant que la retenue : pouvais-je savoir alors combien le réel ne nous était jamais offert qu'à travers le prisme d'un écran ? vitre ou imaginaire, y va-t-il de tant de différences que cela ? Que d'histoires, de craintes, de désirs ou de questions aurai-je niché en ces passants affairés, en ces rémouleurs qui firent parfois Anna dévaler les escaliers - elle n'aimait pas voir ses ciseaux émoussés - en ces ultimes marchandes de saison qui allaient bientôt disparaître mais chantonnaient encore pleines de joie contrefaite la fraîcheur de leurs salades ou leurs framboises si goûteuses ...

Oui, elle résidait ici la grande différence entre les quartiers paisibles de la Robertsau et celui encore populaire de la Krutenau : le bruit, peut-être, mais la vie d'un peuple qui bruisse. Je crois bien aimer cela encore.

Il est décidément bien difficile de tracer une ligne continue entre le global et le local : entre cette abstraction qu'on appelle le peuple et cette myriade de petites trajectoires individuelles. Il m'est arrivé parfois de me demander si ce qui les lie a beaucoup plus de consistance que ces histoires que je me forgeais devant ma fenêtre ; n'est pas simplement le fruit de notre incapacité à penser sans catégories ni autrement qu'en genre proche et différence spécifique. On pourra toujours tenter de pointer les différences, les marquer et les accuser si besoin est - catégorie ne vient-il pas d'un mot grec signifiant accuser ? - on pourra toujours pour donner quelque consistance à ces concepts les ériger en paradigme, archétype, modèles, ce ne seront jamais sous le prisme et l'écran de nos représentations que des perspectives, utiles sans doute, opératoires assurément pour saisir les mouvements sociaux et les lents glissements qui pointent parfois sous le prurit des événements, mais des perspectives - rien de plus.

C'est là travail de sociologue.

On pourra toujours tenter, au contraire, de souligner les incroyables ressemblances qui confèrent à l'humain sa si fragile dignité, son entêtement à persévérer dans l'être. Mais le peuple n'existe que pour celui qui prétend ne pas en être ou s'en être extirpé : il n'existe que pour le bourgeois. L'inverse est sans doute aussi étrangement exact même s'il ne s'agit pas de nier ici la réalité ni la morgue de la classe possédante. Je lis, je vois et sens, ici et là, la même soif inextinguible de s'en sortir, d'avoir plus, d'être ailleurs ; d'être autre. Qui justifie nos rares exploits, nos si fréquents manquements ; nos petites hontes et rancœurs recuites et nos quelques générosités.

Où les miens m'auront aidé à comprendre qu'entre miroir et fenêtre, il n'est pas tant d'écart que cela : celui-ci se regarde et feint d'oublier qu'il n'aura jamais de lui qu'image inversée ; celui-là rêvasse de passer de l'autre côté mais l'envers vaut l'avers : Antigone ressemble tellement à Créon ...

C'est ici travail de philosophe.

Je m'interroge surtout devant cette constante de l'être qu'est la fuite.

Le lâche, s'enfuit, qui ne veut pas affronter les risques du combat : il a nom déserteur. L'orgueilleux, aussi, s'enfuit, mais retourne ses armes contre les siens : il a nom traître - Coriolan. Mais cette casserole qui fuit ou même cette canalisation poreuse, laisse bientôt l'eau ruisselante abreuver la terre et rejoindre rivière, fleuve et mer. D'ici et là, partout cela suinte, sue et perd ; respire, transpire, soupire et expire. L'être est cette fuite même.

J'ai appris, il n'y a pas si longtemps, qu'Alfred eut pendant l'occupation une attitude exemplaire - qui en Alsace fut une annexion de fait - et il le fut à ce point, tant par honnêteté je le sais que par timidité, je le devine, qu'il refusa à la Libération tout poste ou récompense. Ma mère, même, l'ignorait ; tout au plus fit-elle le rapprochement avec le fait que durant cette période, il eut cessé de boire. Elle en fut rassurée et, sans doute consolée. J'y vois, pour ma part, un autre de ces effets miroir d'entre mes deux grand-pères : aucun des deux n'aura su s'accoutumer de l'ordinaire ; chacun trouva, dans la tragédie que l'histoire impose, de quoi se grandir, révéler et fuir. Catastrophes et guerres représentent toujours l'irruption de la grande histoire dans la petite, dans les destinées particulières qu'elles bousculent à l'envi : y réside ce passage presque impossible entre le global et le local, entre ces infimes et si discrètes fuites et le brouhaha des représentations.

Ce qu'il nous dit ? que nous forgeons sans doute un peu de notre histoire par plus de tangentes que de lignes directrices ; que surtout nous ne savons pas l'histoire que nous faisons. Celle que nous racontent les historiens ou nous expliquent les sociologues n'est qu'une construction parmi d'autres. Tels les aèdes de la Grèce antique, ils construisent une vérité comme édifice contre l'oubli. Certainement pas comme une preuve ; encore moins comme une explication.

Un ornement. Les miens les valent bien ...

Ceux-là, mes aïeux, pour autant que j'en aie trace et la transmette, restent vivants qui me disent l'inanité des paroles définitives, la vanité des gloires rêvées ; la tendre dignité des fuites esquissées et à semi tues.

Telle est bien la première leçon qu'en somme je conserve : la fenêtre, selon l'époque où elle fut conçue et modifiée est soit une meurtrière derrière quoi calfeutrer son intimité à l’abri de l’impertinence du regard de l'autre ; soit une ouverture par où scruter, observer, épier. Bref, soit une ouverture, soit une fermeture sur le monde.

Je la crois bien être capable d'être les deux ensemble.

Ce que j'écris ici sur Strasbourg révèle assurément plus sur mon enfance et moi que sur la ville elle-même. Dois-je en conclure que nous ne voyons jamais que nous-mêmes au travers du monde, que ce dernier, incroyable prolongement de nos tensions, angoisses et quêtes.

Il n'est pas de miroir que nous ne rêvions de traverser : il n'est pas de récit plus fantastique que celui qui dévoile un univers point par point inverse au nôtre, là-bas, de l'autre côté. Les photographies ont bien un négatif ! Qui peut m'assurer qu'il serait moins menteur que cette superbe version en couleurs qu'on m'aura toujours présentée comme la vraie. Nous ne traversons pas toujours : seuls les intrépides y parviennent. Mais ne sont-ils pas irrémédiablement déçus tant, ce qu'ils découvrent n'a rien d'inédit, au contraire ! La variété du monde n'est que variation autour d'un même thème : nous-mêmes, notre enfance. Nos parents peut-être même seulement.

Ce n'est pas ici question de racine mais de création ; d'engendrement.

Nous quittons malaisément les bras protecteurs ou, plutôt, nous rêvons de les quitter pour embrasser l'étrangeté du monde seule capable de reconnaître nos mérites au moment même où d'un même mouvement nous nous y réfugions ou regrettons de n'y plus parvenir. L'essence de l'être, la dynamique même du désir, est cette respiration d'un va-et-vient incessant, cette pulsion, Freud n'avait pas tort, qui n'a jamais rien de rectiligne mais tout au contraire du cercle. Tel l'enfant qui parcourra trois fois au moins le chemin de la promenade de s'aventurer là-bas loin en avant de ses parents avant de se précipiter dans les jambes de sa mères comme inquiet de sa propre témérité, avant de s'élancer à nouveau.

Aller de l'autre côté ; ailleurs. L'ironie, on le sait, est qu'on n'entreprend jamais le nouveau. C Colomb crut découvrir une route différente ; pas le Nouveau monde qu'il eut difficulté à reconnaître pour tel. Qui court frénétiquement après le nouveau, insidieusement répétera, jusqu'à la nausée, les pires affres du passé. Je ne sache pas que nous fissions aux Amériques monde meilleur qu'ici ni que nous nous y fussions épargné pires atrocités qu'ici.

Nous crions avec ferveur l'an prochain … mais Jérusalem n'est jamais aussi céleste que rêvée. Tant l'englaisement guette le réel. Ce serait être cuistre que de rappeler combien le réel ne se donne à nous qu'au prisme de tels filtres et parfois écrans qu'il nous échappe à mesure que nous esquissons de le saisir. De l'espace au temps en passant par ces intrigantes catégories, le philosophe affirme que le réel est condamné au phénomène c'est-à-dire à apparaître ; je crains au contraire qu'il ne s'entête plutôt à se dérober, à constamment d'entre mes doigts fuir, glisser.

Ce paysage constitue l'autre plan fixe de mon enfance : le nombre de photos dont je dispose est impressionnant où l'on me voit, moi et ma famille, dans ce pré, au pied de ce massif montagneux. Que je l'ai regardé, ce massif, inondé de soleil, enturbanné de brume, comme escamoté de nuages descendant si bas qu'on eût cru le ciel devoir tout avaler, la rocaille, le vert de plus en plus rare des conifères et moi avec. Ce massif, j'aurais alors pu le décrire les yeux fermés tant je l'avais regardé, scruté, contemplé : la moindre anfractuosité n'avait aucun secret pour moi, ni ce petit promontoire en forme de dôme rondelet égratigné par on ne sait quelle chute céleste, si ces allongés paresseux qui s'achevaient au sol, presque négligemment, comme se fût allongée, lascive, une diva sur le retour. Je le pourrais presque encore.

Etais-je, enfant, si rêveur ? tellement méditatif ? Ces grandes masses qui barraient l'horizon durent bien un peu me faire peur parfois : de longues heures à les regarder ne furent jamais de trop pour les amadouer et les noires menaces. Un jour, au creux de mes rêveries, un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, j'entrepris de me demander ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne ; l'allure que le massif pouvait bien avoir de l'autre côté et me mis à sourire rien qu'à l'idée que, peut-être, il présentât profil parfaitement symétrique. Sotte divagation d'enfant, à moins que … Peut-être est-ce à ce moment précis que je me mis à penser. Non pas, ceci avait commencé bien avant. A contrefaire le philosophe. La servante de Thrace ne devait pas être bien loin !

Oh je n'étais assurément pas assez aventureux d'aller y vérifier ; je n'aurais au demeurant eu les moyens ni physiques ni matériels d'entreprendre une telle excursion. Mais le chemin était tellement plus beau de l'imaginer.

Nous avons assurément un rapport trouble avec l'image et en général tout ce qui se voit, contemple et regarde. Tantôt nous nous y soumettons veulement comme s'il suffisait de laisser en nous se graver ces impressions ; tantôt nous nous entichons de les graver nous-mêmes ; tantôt nous les vénérons comme source irradiante de l'être ; tantôt nous écartons-nous d'elles comme si elles étaient forme suprême du blasphème, parjure absolu d'avoir tenté de dire l'être. Le scientifique creuse dans les entrailles de la chose qu'il épie de ses lunettes grossissantes certain d'y décrypter quelque faramineux mystère et le mystique de s'en éloigner convaincu de s'y aveugler bientôt. Serions-nous à ce point seuls au monde de ne pouvoir même regarder les choses ; de ne le devoir pas même. Eckart suggérait que le monde fût cet opportun bouclier qui nous épargna de nous irradier au regard de l'être.

Je le comprends ce soir, l'écrivant : qu'importe ce que tu regardes, toi qui me lis ; qu'importent choses ou individus sur quoi tu jettes ton dévolu. Tous les chemins te mèneront au moulin pourvu que tu saches t'asseoir tel l'enfant que je fus et regarder ce qui t'entoure avec l'œil vierge de qui découvre, de qui n'a rien vu encore ni jamais rien véritablement regardé en tout cas, et donner sa chance au monde ; chance de t'interpeller ; de t'appeler.

Nous ne sommes pas exclusivement responsables de ce que nous faisons, créons et tentons. Mais de ce que nous regardons. Voyons et, surtout, ne voyons pas.

suite