| précédent | suivant |

|---|

De la responsabilité

| étymologie | pouvoir | puissance | autorité | origine de l'autorité | croisée | empire sur soi | notes |

|---|

Autour du terme

Du latin spondere (promettre, s'engager solenellement, garantir, promettre sur l'honneur), le terme vient lui-même du grec σπονδη signifiant libations accompagnant la conclusion d'un accord, et de σπενδω signifiant faire une libation, conclure un traité, arranger une querelle ( radical Σπεδ : répandre )

La responsabilité, dans le discours moral, juridique et politique, apparaît toujours comme le terme indissolublement associé à liberté ce qui suggère deux choses :

- l'application même du principe du déterminisme : il ne saurait y avoir de cause sans conséquence. La responsabilité est l'acte par lequel l'auteur d'un acte prend sur lui - assume - les conséquences de celui-ci.

- cette assomption renvoie toujours, plus ou moins explicitement, à un pacte sacré consacré ici, non par un sacrifice mais par un don, l'onction d'un liquide.

En droit comme en morale, l'irresponsabilité c'est-à-dire le fait de n'avoir pas de responsabilité ou de s'en défausser, est toujours le signe soit d'une immaturité - dans le cas d'un enfant dont précisément on estime qu'il n'a pas encore les moyens d'exercer sa liberté - soit d'un manquement grave à ses devoirs qui doit en conséquence être sanctionné. L'irresponsabilité est donc une rupture dans la chaîne causale que la justice vient précisément sanctionner en rétablissant sous la forme de la sanction une continuité que le sujet avait brisée. On ne s'étonnera pas alors que l'exercice de la justice prenne des formes théâtrales - rituelles en tout cas - où le serment consacre la vérité sacrée et le parjure comme la pire des fautes.

Assumer ses responsabilités, de ce point de vue, consiste toujours à se poser comme l'auteur c'est-à-dire la cause d'un acte et prendre sur soi les conséquences de celui-ci. Le verbe assumer, et son substantif assomption, renvoient eux-mêmes à un double registre à la fois sacré et logique :

- en logique, c'est poser une proposition comme admise et la prendre comme point de départ d'une déduction mais l'assomption est aussi la mineure dans un syllogisme (προληψις)

- dans le registre chrétien, l'assomption désigne l'apothéose de la vierge Marie, mais plus généralement toute forme d'élévation ou d'ascension de l'esprit ou de l'âme qui assume et transfigure la réalité, les valeurs : on remarquera qu'avec le même suffixe ληψις - prendre, s'emparer de, recevoir - la théologie chrétienne formera αναληψις désignant d'abord l'Ascension du Christ le terme signifiant cependant d'abord l'action de reprendre de recouvrer avec ανα signifiant de nouveau ; ou réparer une faute avec ανα signifiant en arrière.

Du point de vue chrétien il n'y a pas à s'en étonner : la miséricorde divine consistant précisément dans cette grâce de l'agnus dei qui tollit peccata mundi son ascension signifie ici moins le retour à dieu, moins l'apothéose que le fait d'assumer - en lieu et place des hommes - le péché du monde. Il assume, c'est-à-dire prend sur lui, il répond de, l'acte signifiant étymologiquement ce retour en arrière par quoi il se fait auteur. Du point de vue logique, est intéressant que la prolepse soit précisément cette proposition présumée admise par tous mais qui va servir de point de départ à une induction, à un raisonnement. De ce point de vue, assumer revient toujours à se poser, au point de départ, à rétablir un lien qui a été rompu. Revient à dire, de cet acte, je suis l'auteur.

Du point de vue chrétien il n'y a pas à s'en étonner : la miséricorde divine consistant précisément dans cette grâce de l'agnus dei qui tollit peccata mundi son ascension signifie ici moins le retour à dieu, moins l'apothéose que le fait d'assumer - en lieu et place des hommes - le péché du monde. Il assume, c'est-à-dire prend sur lui, il répond de, l'acte signifiant étymologiquement ce retour en arrière par quoi il se fait auteur. Du point de vue logique, est intéressant que la prolepse soit précisément cette proposition présumée admise par tous mais qui va servir de point de départ à une induction, à un raisonnement. De ce point de vue, assumer revient toujours à se poser, au point de départ, à rétablir un lien qui a été rompu. Revient à dire, de cet acte, je suis l'auteur.

Ce qui justifie les trois aspects successifs de toute imputation, qu'elle soit morale ou juridique : dans un premier temps, on établit la réalité des faits ; dans un second, on en détermine le ou les auteurs - et donc les responsabilités ; ce n'est que dans un troisième temps que l'on établit la sanction, la peine avec ce souci présent depuis la loi du talion d'un équilibre le plus précis possible - qui définit précisément la justice - entre la faute et la peine.

Or, nous l'avons vu à plusieurs reprises déjà, l'idée même de se poser à l'origine est illusoire, les fondateurs eux-mêmes n'étant jamais que les répétiteurs d'une histoire ayant commencé bien avant eux - ce pourquoi ils se présentent toujours soit comme des orphelins, soit comme n'ayant pas d'origine véritablement assignable.

De ce point de vue, si la responsabilité a partie liée avec la liberté, sans quoi cette dernière n'aurait pas de sens, et que le fait de se présenter comme l'origine absolue d'une série causale a partie liée avec le mythe de la fondation, alors on peut présumer qu'au moins pour lui-même, localement et de manière limitée dans l'espace comme dans le temps, celui qui déclare assumer ses responsabilités, se pose comme un fondateur. Ensuite, c'est la liberté même qui alors revêt un sens sinon nouveau en tout cas plus complet : il ne s'y agit pas seulement d'affirmer l'autonomie de la volonté mais aussi - et peut-être surtout - de la capacité du sujet de pouvoir non seulement agir en conséquence, mais aussi de pouvoir produire des effets. La liberté se conjuge donc absolument avec puissance puisque aussi bien celui qui serait impuissant c'est-à-dire impuissant à produire quelque effet que ce soit, ne saurait véritablement être dit libre. C'est d'ailleurs bien pour cela que les deux seules manières dont un inculpé peut tenter de se défausser de ses responsabilités reste la preuve soit de ne pas être l'auteur de l'acte, soit de n'en être pas l'auteur libre.

Responsabilité, pouvoir, puissance et autorité

Ici encore, ne nous trompons pas : il ne saurait être question d'envisager la manière dont s'exerce la justice, dont le bras armé sanctionne le coupable mais d'approcher les principes qui président à la possibilité même de la justice qui ne sauraient être différents de ceux de l'intention morale et où, par voie de conséquence doivent bien être posées, supposées réciprocité et solidarité - au moins autant que grâce.

Si, encore une fois, l'exemple d'Eichmann aura été révélateur, ce fut précisément dans sa tentative de dénouer toute responsabilité, et donc de présenter cette étonnante solution de continuité par quoi il ne se poser que comme l'organe impuissant, involontaire d'une volonté qui le dépassait, qui n'était pas la sienne. Alors oui, l'intention morale, quand même elle s'originerait dans le vis à vis entre le je et le tu, doit bien pour avoir un sens, sortir de la moite intimité et pouvoir au vu et su de tout le monde produire quelque effet assignable.

C'est assez dire que la responsabilité a à voir avec la puissance et le pouvoir. Revenons-y !

Du pouvoir

Détenir le pouvoir, le conquérir, le perdre autant d'expressions qui laissent accroire qu'il fût une chose que l'on pût tenir en ses mains. Et il est vrai que souvent le pouvoir se donne quelque symbole, sceptre et couronne, comme signe tangible de son excellence. C'est que celui qui détient le pouvoir se tient toujours devant : il préside et c'est marque constante du protocole que de voir ses subordonnés se tenir toujours un pas en arrière.

Nul doute que les signes du pouvoir proviennent de ses origines militaires avant même ses connotations religieuses. Si G Dumézil n'a pas tort en relevant que très vite Mars s'empare des attributs de Jupiter, ce qui significativement visible chez César comme avec la monarchie française, il n'empêche que d'abord le sceptre renvoie au bâton du commandement et que le pouvoir ainsi revient à donner un signe d'attaque ou d'action. Celui qui a le pouvoir n'agit pas mais fait agir après avoir coordonner, organiser l'action et lui avoir assigné des objectifs précis.

Nul doute que les signes du pouvoir proviennent de ses origines militaires avant même ses connotations religieuses. Si G Dumézil n'a pas tort en relevant que très vite Mars s'empare des attributs de Jupiter, ce qui significativement visible chez César comme avec la monarchie française, il n'empêche que d'abord le sceptre renvoie au bâton du commandement et que le pouvoir ainsi revient à donner un signe d'attaque ou d'action. Celui qui a le pouvoir n'agit pas mais fait agir après avoir coordonner, organiser l'action et lui avoir assigné des objectifs précis.

1 - Symbole de l'acte

C'est bien ici le premier paradoxe du pouvoir : il est moins action que signe de l'action, possibilité même de l'action. Ainsi l'homme de pouvoir est-il plus homme de parole que d'action ; homme de décision que de mise en oeuvre. Où se joue son excellence ou, plutôt sa précellence : il se situe avant - pas d'action sans pouvoir ; mais aussi devant - condition logique de possibilité. Il fonctionne ainsi comme une forme a priori - comme un principe et l'on sait que le mot donnera aussi prince. Mais d'être ainsi catégorie de l'action, n'est-il pas en même temps ce qui ne se saisit pas, ne se conçoit pas - résiste à tout empiétement. Ne se voit ni ne se nomme ?

Ex 3,14 le dit superbement : à Moïse qui lui demande son nom, Dieu répond par ce qui peut d'abord apparaître comme une esquive :

Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle 'je suis'm'a envoyé vers vous.

Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération.3

Dans les traditions sémitiques où connaître le nom c'est avoir prise sur, on peut aisément comprendre que Dieu répugne à donner son nom lui qui est, par essence, celui qui a prise sur tout, mais sur qui l'on ne peut avoir prise. Idée qui se retrouve dans l'Apocalypse de Jean où à plusieurs reprises, sans jamais le désigner nommément, il évoque par un pronom impersonnel qui occupe le trône. Et sur le trône, quelqu'un ... Qui se retrouve encore plus explicitement dans le premier commandement qui prescrit de ne pas prononcer en vain le nom de Dieu - autre façon de dire le sacré, le tabou que constitue l'acte même de nommer Dieu que l'on retrouvera dans la répugnance à le représenter lui et qui en dépend dans la tradition islamique.

C'est qu'en réalité nous sommes ici déjà dans la confusion que déplore H Arendt entre les termes de pouvoir, puissance, force et autorité. Or, cette confusion commence exactement au moment où l'on hésite à conjuguer le pouvoir avec l'auxiliaire être ou avoir. Et ce sera bien une des pentes suivies par la théologie chrétienne que d'entendre l'esquive divine comme une définition ontologique de la divinité : il est l'Etre, l'accomplissement de l'Etre au sens de sa plénitude face à qui ne demeurent que des hypostases, participant plus ou moins de l'être, en une lente dégradation, procession qui de l'être va au devenir, à l'apparence, à l'accident.

Être le pouvoir et le détenir ne revient pas au même : en premier, la puissance ; en second, l'exercice du pouvoir. Mais dans les deux cas, une flexion de la possibilité. C'est que pouvoir dit deux choses : avoir la capacité de faire quelque chose ; avoir la possibilité de le faire. Dans le premier cas on désigne la réalité d'une autorité sur les choses ou les êtres qui ne se peut évaluer qu'a posteriori ; dans le second cas, la potentialité, la virtualité qui s'évalue a priori. La virtualité, comme la vertu qui en est une flexion, relève de l'être. La capacité quant à elle, se constate a posteriori. et relève de l'acte et donc de l'avoir. Celui qui est capable - capax - relève de ce qu'énonce le verbe capio dont dérive capax : à la fois ce qui contient - dans le sens où l'on évoquera la capacité d'un récipient - et le fait de prendre, de saisir - et, par extension, celui de choisir. Où l'on retrouve la main, le sceptre mais aussi la pensée. C'est bien avec la main, en sa capacité de saisir, de distinguer que nous apprîmes à concevoir et à analyser.

2- La démesure

Le pouvoir est ainsi affaire de ténure : il est ce qui se tient, maintient ou détient. Il est, logiquement, d'autant plus grand qu'il contient plus : il n'y a dès lors pas à s'étonner que le pouvoir tende à l'hyperbole, l'enflure, la démesure. Il est toujours nié par ce qui lui échappe, ce qui fuit. Car ce qui lui est extérieur invariablement le nie et s'oppose à lui. Le pouvoir tend à l'illimité ; en rêve désespérément et manque presque toujours de l'atteindre. Sans doute les anarchistes n'ont-ils pas tort en considérant le pouvoir comme mal absolu : il ne saurait se concevoir de pouvoir qui ne tende vers l'absolu et cesserait d'ailleurs de le demeurer sitôt qu'il renoncerait à l'atteindre. L'essence même du pouvoir réside dans cette démesure-ci. Que les fondateurs de la République n'eurent de cesse d'inventer des limites au pouvoir, que ce soit dans le temps ou dans l'espace même où il s'exercerait n'a ni d'autre sens ni d'autre pertinence.

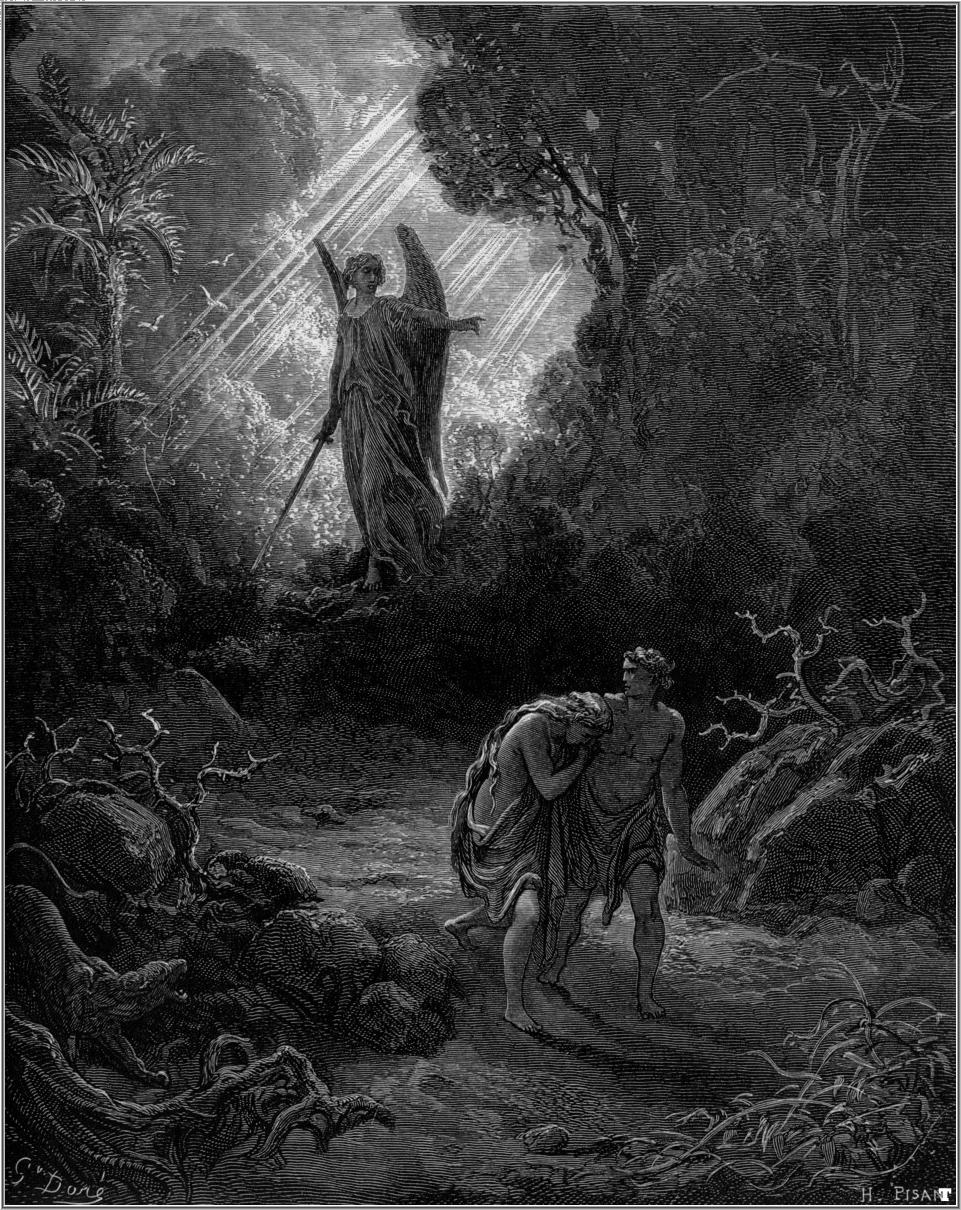

C'est qu'avant d'être une offensive, le pouvoir est une offense : à Dieu, en premier lieu. L'offense, ou l'offensive, souvent conjuguée avec l'attaque, dérive de offendere «heurter» mais aussi «blesser», «porter atteinte à». Adam le sait, qui le paya d'une expulsion finalement logique - s'opposer à Dieu revenait à cesser d'être contenu en lui, revenait à lui échapper : moins une sanction qu'une conséquence. Au monde ensuite, à la nature, ce qu'illustre le célébrissime devenir

C'est qu'avant d'être une offensive, le pouvoir est une offense : à Dieu, en premier lieu. L'offense, ou l'offensive, souvent conjuguée avec l'attaque, dérive de offendere «heurter» mais aussi «blesser», «porter atteinte à». Adam le sait, qui le paya d'une expulsion finalement logique - s'opposer à Dieu revenait à cesser d'être contenu en lui, revenait à lui échapper : moins une sanction qu'une conséquence. Au monde ensuite, à la nature, ce qu'illustre le célébrissime devenir

comme maître et possesseur de la nature

de Descartes. Qui veut le pouvoir s'oppose toujours à Dieu. Il y a bien quelque chose de militaire dans le pouvoir, ab ovo. Traduction moderne : qui veut le pouvoir devra toujours l'arracher à qui le détient avant lui. C'est que, pour parler comme Jean, sur le trône, il y a toujours ... quelqu'un ! Avoir le pouvoir c'est ainsi l'avoir d'abord contesté à quelqu'un. Je ne déteste pas d'ailleurs que l'anglais donne à contest le sens de concours, de lutte ou de dispute où s'entremêlent comme en français les idées contradictoires de convergence et d'opposition. C'est qu'on ne prend jamais le pouvoir seul s'il s'avère qu'on règne mieux en divisant !

Cette démesure se reconnaît aux titres que s'arroge le pouvoir : l'excellence ou le prince ; l'Auguste.

Or, justement, auguste provient d'augeo : augmenter. D'où nous tirons aussi auteur, Août, augures mais encore bonheur et malheur. Si l'auteur est d'abord en droit romain, un garant, un aval et donne ainsi autorité à la chose jugée, et consistance à l'engagement pris, il est surtout ce qui amplifie, augmente et fait gagner. Le pouvoir est garant de la conquête, il est le promontoire de l'empire. Bien sûr de ceci dérivera autorité sur quoi nous reviendrons mais on peut déjà en déduire ceci que le pouvoir se fait condition de l'acte des autres, garant de son efficacité et pour y parvenir s'érige en véritable auteur des actes. Qui a le pouvoir derechef n'agit pas ou, plus exactement, agit au travers des autres. C'est bien pour ceci qu'il est toujours devant ou au-dessus - ou qu'il s'y met.

Et toute la question est de savoir ce qu'il y a en dessous : mais nous le savons déjà, c'est un cadavre.

3- Fragile

Mais c'est en même temps souligner toute la fragilité du pouvoir, qui constitue sa troisième caractéristique. Une fragilité qui en réalité est double :

- il n'existe que parce qu'il croît : n'existant que dans le processus et l'hyperbole, il est condamné à toujours gagner. Rien n'est plus inconcevable et paradoxalement inconstant qu'un pouvoir qui ne chercherait qu'à maintenir, se maintenir. Tout échec lui est fatal ; toute perte aussi. Le pouvoir gagne ou n'est pas le pouvoir ; cesse en tout cas de l'être sitôt qu'il se met à perdre. En réalité on a - ou pas - le pouvoir ; on ne le peut perdre. Perdre c'est déjà ne plus l'avoir.

- il n'existe que parce qu'on y croit : c'est bien ce que souligne Arendt en affirmant que le pouvoir suppose le peuple. Il y a, dans le pouvoir quelque chose comme une délégation - celle d'un peuple qui presse le prince d'agir en son nom, pouvoir et place. Faut-il dire pour autant que le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle et qu'il est toujours la propriété d'un groupe ? Mais alors c'est dire deux choses différentes : le pouvoir est toujours usurpation qui laisse accroire qu'il est celui d'un seul - où l'on retrouve l'hyperbole et la démesure. Mais c'est dire en même temps que ce pouvoir n'existe que pour autant et aussi longtemps que ce peuple existe, se maintient, et se reconnaît dans le Prince. Dans tout pouvoir il y a quelque chose de l'ordre du consentement, forcé ou volontaire, subi comme une fatalité ou prononcé avec l'espérance de la conquête. On n'a le pouvoir que parce qu'on vous le donne, confère et reconnaît. Oui, le pouvoir est fragile : il dit l'autorité mais signale en réalité la dépendance. Le pouvoir précède peut-être mais avant tout il procède.

Potestas in populo, auctoritas in senatu disait Cicéron : oui tout est là et d'abord la grande et nécessaire différence entre le pouvoir et l'autorité, entre le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mais dire ceci revient à reconnaître qu'en tout état de cause il y a une source au pouvoir, qui est extérieure au pouvoir : le peuple ! En démocratie, certes, mais toujours, en réalité : même autoritaire un pouvoir a besoin d'être reconnu comme autorité légitime ou au moins incontournable par le peuple qui sinon ou bien se dissout ou bien se révolte et, de ce fait, met automatiquement en péril le pouvoir en place. Et si ce n'est le peuple, ce sera dieu lui-même - comme dans la monarchie française - mais ceci suppose que le peuple partage la même croyance, la même religion, bref accrédite cette procession divine - ce qui finalement revient au même.

Sacré

Nous n'en sommes vraisemblablement jamais sortis tant, dès l'origine, le pouvoir se fut inscrit dans les limbes du divin ou sur ses traces.

Premier signe de cette sacralité : son absence d'origine. Moïse en a une double ; Romulus et Rémus en a une vierge et tous commencent leur histoire dans les eaux. Jourdain et Tibre fonctionnent comme une sorte d'ombilic au delà de quoi l'on ne peut aller profitant de la vertu aqueuse d'engloutir toutes les traces. On peut rapprocher ceci de la perception grecque de la différence entre les moeurs et la loi : les moeurs sont si anciennes que leur origine se perd dans la nuit mais procède vraisemblablement d'un édit divin. N'avoir pas d'origine, ou en tout cas pas d'origine assignable, revient à procéder du divin. Tout aussi remarquable le fait que le dieu créateur soit causa sui, à lui-même sa propre cause, ce qui est rationnellement impensable. Être sa propre cause ou n'en pas avoir du tout revient rigoureusement au même. Oui le pouvoir est imitation : il singe la transcendance divine en s'érigeant en principe. Il s'érige en alpha et pour cela doit effacer toutes ses traces antérieures. C'est une idée même que l'on retrouve dans la démocratie représentative : certes, le prince y est élu et l'origine de son pouvoir s'exprime explicitement par le vote populaire mais, une fois élu, il s'exhausse pour devenir l'élu de tous et non seulement de la majorité et revêt pour ainsi dire un second corps, celui des permanence et continuité de l'Etat. L'élu est toujours le meilleur, ou érigé comme tel : cette aristocratie de l'élection que les grecs avaient parfaitement vue4 - ce pourquoi ils la réservaient à la désignation des spécialistes réservant au peuple lui-même de s'exprimer directement, nul citoyen ne pouvant se prévaloir d'être meilleur qu'un autre, cette aristocratie, oui, plonge au plus profond ses racines à la fois dans le militaire et le religieux - en cet espace eschatologique où l'Etre se fait juge, critique et guerrier en même temps. Mais on peut aller plus loin encore : l'élu est investi - il procède de l'incarnation. Et ceci encore nous ramène au religieux mais surtout aux deux corps du roi : pour autant qu'il procède du divin, le pouvoir est non seulement sacré mais intangible dans les deux sens du terme, à la fois qu'on ne peut toucher ni changer. Que l'Elu se puisse incarner, le christianisme nous l'a appris avec toutes les conséquences que ce pouvait avoir : qu'en même temps il fût inattaquable, parce que divin, mais vaincu, parce qu'humain.

Oui le pouvoir singe le divin et mime l'Incarnation. Au même titre que le Paraclet, il se juche sur le canal de la relation et joue le grand Intercesseur ou le grand parasite.

Second signe de sa sacralité : l'immunité dont se revêt le pouvoir. Disposition juridique essentielle dans l'histoire de la République puisqu'elle permit finalement de distinguer d'entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale, l'immunité qui donne lieu fréquemment à des abus, ou à des extensions abusives, plonge néanmoins ses racines au plus profond de notre histoire. La monarchie avait ainsi érigé le régicide au rang des pires crimes qui se pussent commettre, dans la catégorie des transgressions maximales. Parce que l'on y porte atteinte au principe même qu'il est ou dont il procède, il revient au même que le déicide lui-même ou, à un autre niveau que le parricide : il équivaut au blasphème, au parjure, à la mécréance par excellence.

Le mot est intéressant d'ailleurs qui dit l'essentiel : de βλασφημια signifiant parole de mauvaise augure, calomnie ou médisance et dans un sens strictement religieux, une parole qui ne doit pas être prononcé lors d'une cérémonie religieuse. Il a le même radical que βλαβη qui désigne le dommage, le tort fait à quelqu'un - le mal. βλα, d'origine assez peu claire mais βλαπτω signifie blesser, gêner puis nuire. Blasphème est l'exact antonyme de ευφημια d'où nous avons tiré euphémisme : parole de bonne augure ou qui en tout cas évite les paroles de mauvaises augures, l'ευφημια est bienveillance ou acclamation et dans le souci d'écarter les mauvaises augures va jusqu'au silence religieux et, par extension sacré. L'euphémisme est d'abord l'emploi d'un mot favorable en substitution d'un mot de mauvaise augure ce que dit finalement assez bien sa définition rhétorique : figure de pensée par laquelle on adoucit ou atténue une idée dont l'expression directe aurait quelque chose de brutal, de déplaisant 5Le prêtre est ainsi celui qui écarte le mal par la parole ... ou par le silence. A l'inverse le mal est d'abord la parole intempestive, celle qui n'a pas lieu d'être prononcé ici et maintenant et que l'on cherche à couvrir, à pourfendre, soit par le silence soit par une parole plus forte encore mais bienveillante.

Revenons au pouvoir : il est ainsi, par essence bienveillant - à y bien regarder il est, consubstantiellement euphémisme. Il est ainsi soit absent, silencieux - celui dont on parle mais qui parle peu - ou bien déjà un doublon - celui d'une transgression que l'on tente de camoufler ou d'écarter. Dieu parle peu et hormis l'épisode du Sinaï ne s'exprime que par les intermédiaires. On a vu et analysé déjà combien l'omniprésence du pouvoir et sa parole trop fréquente finit par en ruiner les soubassements. Le pouvoir est principe, il est extérieur au système qu'il régit : il est exception en tout cas mime la transcendance. Au reste, et c'est une question de logique, on voit mal comment le pouvoir pourrait jouer l'Incarnation s'il n'était préalablement ex-carné, extérieur - extase. Mais à l'inverse, s'il est celui qui parle peu, il aimerait en même temps être celui dont on ne parle pas - ou qu'avec bienveillance. Ce qui évidemment est impossible en régime démocratique de libre parole mais aura justifié le droit spécial qui lui est conféré disposant par exemple du délit d'outrage au chef de l'état, ressemblant à s'y méprendre à celui d'outrage à magistrat. Celui qui juge ne peut être tout à fait de même nature, ordre ou essence que celui qui est jugé : le pouvoir ne peut être tout à fait de même ordre, nature ou essence que ce sur quoi il s'exerce. Ni donc avoir les mêmes droits.

C'est bien en ceci que le blasphème est outrageant et crime par excellence. A ce titre, on aurait tort de sous-estimer tant l'Incarnation que sa - nécessaire - fin tragique. Il faut concevoir ce que pouvait représenter de scandaleux, d'invraisemblable, d'impossible l'idée d'un dieu que non seulement on pût combattre mais surtout vaincre. Un scandale, une pierre d'achoppement : un problème. Vite résolu par les chrétiens sur le mode de la rédemption et par l'idée, vite sulfureuse de l'homme-dieu que l'on repère chez certains. La dualité métaphysique permet de s'en sortir d'un point de vue religieux - certainement pas d'un point de vue politique. C'était mettre le doigt sur ce qu'il y a de plus cruel pour le politique : sa dépendance, procession en tout cas, d'avec le peuple. Dieu est peut-être le Juge ultime, celui qui sauve ou perd, mais en attendant, ici et maintenant, il est fragile et saisissable. Comment comprendre autrement l'épisode du centurion romain dont la cruauté passera à la postérité ou ces ténèbres qui obscurcissent soudainement le ciel comme signe de colère ... ou de menace.

Dès lors, porter atteinte au pouvoir - blasphémer - est ou bien le fait d'un seul et il engage alors la culpabilité maximale, ou bien le fait de tous et dès lors il s'agit d'un acte fondateur, celui d'un peuple qui retire au prince le pouvoir d'agir en son nom ce qui s'appelle Révolution et engage alors une culpabilité politique, en cas d'échec, ou une refondation, en cas de réussite. Il ne faut pas chercher plus loin l'extraordinaire mise en scène des exécutions de régicide - la dernière étant celle de Damiens - non plus que la charge symbolique si forte dans la liturgie révolutionnaire de la condamnation et exécution de Louis XVI. 6

Illustration forte de ce que le pouvoir est toujours/déjà délégation que ce soit du peuple ou de Dieu - mais encore faut-il que le peuple se reconnaisse dans cette délégation divine, ce qui dont revient au même - la mort du Roi, le régicide, le blasphème signe encore le troisième signe de sa sacralité : sa nécessaire fin tragique.

Pendant vraisemblable de son absence d'origine, ou de sa procession aqueuse, jamais le pouvoir ne se peut terminer autrement que dans le drame, au pire ; dans le tragique, au mieux. Rappelons que Moïse meurt aux limites mêmes de la Terre Promise qu'il ne peut pénétrer ; que nul n'étant prophète en son pays, celui qui porte la parole connaît des fins difficiles qui concernent autant les prophètes, le Messie que les apôtres ; Romulus lui-même 5 disparaît de manière étrange sans qu'on pût savoir s'il se fût agi d'une apothéose ou d'un crime politique ... et je ne connais pas de fin de règle qui ne fût une injure à la grandeur ou à l'ambition initiale : le de Gaulle de 68-69 n'avait plus grand chose de commun avec celui de 58, encore moins celui de l'épopée de 40-45 ; celle de Mitterrand de 93-95 recelait une part d'ombre morbide et mortifère qui offensait outrageusement l'espérance folle de 81 ... Il n'est en réalité rien de plus triste et macabre que l'épisode toujours un peu obscène du pouvoir descendant de son piédestal, rabaissé à l'ordre ordinaire du commun. Il n'est à ce titre pas étonnant que la République réservât un protocole strictement équilibré à la passation de pouvoir ; non plus qu'elle répugnât à laisser l'ancien monarque sans attributs visible de son ancienne excellence.

C'est que le pouvoir a tout du conflit gémellaire et l'on pourrait ici reprendre l'analyse de Girard sans en rien retirer. Que le duel initial d'un Romulus vs Rémus se fût transposé désormais sur les estrades de meeting et les plateaux de télévision ne change pas grand chose à l'affaire ; ne fait que représenter rituellement par une grand messe électorale et publique la lutte qui signe l'origine du pouvoir. Mais annonce en même temps sa fin. Ce n'est pas tant de mort dont il est question ici que de l'offensive - et donc l'offense - ourdie ou rituellement programmée contre le détenteur irrémédiablement provisoire du pouvoir. La fin du pouvoir est irrémédiablement déchéance, dégradation ; déréliction. Qu'elle prît la forme brutale de la mise à mort, quand il s'agit d'un tyran, ou policée quand il s'agit de transition républicaine où chacun joue l'apaisement, ne change rien à l'affaire : après tout on ne cherche à apaiser que ce qui précisément ne l'est pas et contient mal un antagonisme qui ne demande rien de mieux que d'exploser. Entre la mise à mort de Ceaucescu en 89 et la sortie de Giscard de l'Elysée sous les sifflets et les lazzis en 81, il n'y a qu'une différence de degré, certainement pas de nature. Si l'élection de l'un est un exhaussement, la défaite de l'autre est toujours plus ou moins une exécution, une mise à mort, politique et parfois physique. A ce titre les défaites de Giscard en 81 et Sarkozy en 2012 sont emblématiques au moins autant que l'exécution de Louis XVI. Mais emblématiques aussi les déchéances physiques - autre forme de la dégradation - d'un Mitterrand, d'un Chirac voire, surtout, de la mort en fonction de Pompidou en 74. Et comment oublier le départ de 69 de ce chêne qu'on abat et de sa mort si rapidement après qu'il se fut emmuré dans le silence ?

Le pouvoir contrefait assez aisément l'apothéose mais camoufle plutôt mal la mise à mort. Romulus, dit la rumeur, aurait été assassiné par les sénateurs qui l'entouraient ....

A l'intersection du sacrifié et du sacrificateur , entre diabole et symbole, le pouvoir occupe la place manifestement enviée mais si terriblement instable du médiateur. Il est Hermès - peut-être surtout dieu des voleurs. Rien n'est plus caractéristique de cette position que le discours que l'on tient sur lui, aisément flatteur à ses début, souvent courtisan pour ne pas dire féal, puis systématiquement honni, critiqué, fustigé à son crépuscule. Preuve s'il en est que le pouvoir est hors norme, sacré : on ne le perd pas. Si l'on est critiqué, blasphémé, c'est qu'en réalité on ne l'a déjà plus. Qu'on ne le craint déjà plus. Ce pourquoi il n'y a rien de plus macabre que les pouvoirs finissants : il suffit de relire Saint simon et l'évocation d'un Versailles aux couloirs évidés de toute cour pour déceler la mort du roi rôdant depuis longtemps.

Ambivalent

C'est bien ici la troisième grande caractéristique du pouvoir, après l'action et la démesure : ambivalent, paradoxal, le pouvoir conjugue rassemblement et division, synthèse et analyse - mais toujours dans une logique de combat. Le pouvoir est constante oscillation entre ces deux bornes extrêmes où il demeure étroitement enfermé. Il est fort probable d'ailleurs que cette irrémédiable oscillation soit précisément ce qui condamne le pouvoir à la démesure. L'on est puissant ou on ne l'est pas, nous y reviendrons plus bas car la puissance relève de l'être ; en revanche le pouvoir est l'alpha et l'oméga de l'action, il est ce que l'on poursuit, détient ou retient. Il est un processus, une production et relève du devenir. S'il fallait rentrer dans les cadres de l'idéalisme platonicien c'est bien ce que l'on dirait : la puissance est celle de l'idée - Αγάθων - du soleil ; le pouvoir relève de la caverne, de l'illusion et des ombres.

De la puissance

Elle paraît fonctionner comme un synonyme parfait du pouvoir mais s'en distingue pourtant terme à terme comme virtuel à réel. On comprend mieux à tenter de cerner ce terme les réticences d'Arendt regrettant les confusions conceptuelles :

Il me paraît assez triste de constater qu'à son stade actuel la terminologie de notre science politique est incapable de faire nettement la distinction entre divers mots clés tels que pouvoir, puissance, force, autorité et finalement violence. (...) L'usage correct de ces mots n'est pas seulement une question de grammaire mais aussi de perspective historique. 7

Il me paraît assez triste de constater qu'à son stade actuel la terminologie de notre science politique est incapable de faire nettement la distinction entre divers mots clés tels que pouvoir, puissance, force, autorité et finalement violence. (...) L'usage correct de ces mots n'est pas seulement une question de grammaire mais aussi de perspective historique. 7

Ainsi, lorsque l'on évoque la puissance publique le dictionnaire dit Ensemble des pouvoirs exercés par l'État et les diverses personnes de droit laissant accroire l'équivalence entre pouvoir et puissance. Alors qu'en même temps on y verra la faculté de produire un effet qui rejoint assez bien la locution en puissance qui désigne assez bien la notion de virtualité où se joue non l'acte mais la possibilité de l'acte.

Or, à bien y regarder, la notion de puissance publique dit bien autre chose surtout lorsque l'on évoque le détenteur de la puissance publique : il y a bien ici cette délégation que l'on évoquait d'un peuple vers un prince et c'est cette délégation qui fait passer de la puissance à l'acte révélant combien, parce que principe, le peuple est le fondement mais donc aussi le principe extérieur au politique.

De la délégation en passant par la loi et le logos

La délégation relève de la transmission, de l'ambassade, et donc de la communication. Assez révélateur que le latin utilise le même verbe à la fois pour signifier la désignation d'un intermédiaire mais aussi pour ce bel acte de rassemblement qui donnera aussi la lecture. Il faut, Arendt a raison, écouter les mots, qui plongent très profond dans les couches les plus anciennes de nos us et cultures : or la source ici est identiquement latine et grecque. Que les deux langues recoupent si exactement, au même espace du verbe lego (λεγω) le geste de la main qui amasse les pièces éparses du réel et l'acte de la parole ne saurait être tout à fait un hasard. Non plus que ce soit du même verbe que la latin tirât lex - la loi.

La délégation relève de la transmission, de l'ambassade, et donc de la communication. Assez révélateur que le latin utilise le même verbe à la fois pour signifier la désignation d'un intermédiaire mais aussi pour ce bel acte de rassemblement qui donnera aussi la lecture. Il faut, Arendt a raison, écouter les mots, qui plongent très profond dans les couches les plus anciennes de nos us et cultures : or la source ici est identiquement latine et grecque. Que les deux langues recoupent si exactement, au même espace du verbe lego (λεγω) le geste de la main qui amasse les pièces éparses du réel et l'acte de la parole ne saurait être tout à fait un hasard. Non plus que ce soit du même verbe que la latin tirât lex - la loi.

Je vois ici un réseau, un espace où voies et territoires se croisent et forment noeuds sur noeuds où circulent autant les hommes que les savoirs ; les lois que les armes. Je vois ici un réseau où pouvoir et puissance forment système tel que l'on ne puisse réellement concevoir l'un sans l'autre, que l'un puisse s'exercer sans s'adosser sur l'autre. Le pouvoir, peut-être est affaire de flux...

Il n'y a finalement pas tant de différences qu'on pourrait imaginer d'entre le geste ancestral de la main qui recueille les restes du défunt, les ossements éparpillés et l'acte de la pensée qui rassemble les données du réel pour les relier en une relation intelligible, non plus que le lecteur assidu qui retrouvant dans la trame même du texte la combinatoire des signes d'où émerge le sens. Qui rend assez bien compte de la collusion systématique mais parfois perverse entre la puissance et le savoir, entre le savoir et le savoir-faire, entre science et technique sans qu'on puisse toujours déceler si c'est le savoir qui confère le pouvoir ou le pouvoir qui vous place au lieu du savoir. Les deux évidemment qui attestent en tout cas que celui qui est juché sur le canal de la puissance est en même temps celui qui s'arroge la posture de la connaissance et donc le droit de dire le vrai.

Oui, la puissance est un système de relais que ce soit ceux de l'homme de pouvoir qui délègue à ses ministres et ambassadeurs, signature et pouvoir d'agir en son nom ; ou le peuple lui-même qui confère au prince légitimité à agir en ses lieu et place. La délégation est l'acte par quoi la puissance se fait acte et ainsi pouvoir : elle va d'un homme à un autre ; d'un corps à un autre. Elle est relation.

C'est aussi pour cela, on l'a vu, que l'exercice même du pouvoir consiste dans la décision que l'on prend, c'est-à-dire dans la parole qui la fait connaître. Celui qui exerce le pouvoir est, d'abord, celui qui parle. Forme pure du pouvoir, la parole en est la substance ; la force qui s'en dégage ou qu'elle déclenche - violence, pression, guerre - n'en est que l'accident. La traduction ou la trahison.

Le comprendre revient à revenir à Aristote et sa théorie des quatre causes : où tout se joue dans la virtualité de la cause matérielle ; dans l'actualité de la cause formelle. Le paradigme, c'est-à-dire la définition de la quiddité, c'est ce qui permet à la matière qui n'est ni ceci ni cela, de passer de la puissance à l'acte. Passer à l'acte, c'est toujours déjà se restreindre, n'être plus que d'ici et maintenant, n'être plus que ceci ou cela ; l'acte est l'inverse de la puissance : il est déjà restriction.

Le comprendre revient à revenir à Aristote et sa théorie des quatre causes : où tout se joue dans la virtualité de la cause matérielle ; dans l'actualité de la cause formelle. Le paradigme, c'est-à-dire la définition de la quiddité, c'est ce qui permet à la matière qui n'est ni ceci ni cela, de passer de la puissance à l'acte. Passer à l'acte, c'est toujours déjà se restreindre, n'être plus que d'ici et maintenant, n'être plus que ceci ou cela ; l'acte est l'inverse de la puissance : il est déjà restriction.

Qui exerce, en acte, son pouvoir rencontre invariablement des contraintes, des obstacles voire des antagonismes. Et risque de perdre. Le pouvoir, parce qu'il est relation, renvoie nécessairement à un rapport de forces, instable, précaire ; il est donc toujours provisoire. La puissance quant à elle, est forme pure, elle n'est pas passage à l'acte, tout au plus condition de possibilité du passage à l'acte.

La puissance désigne sans équivoque un élément caractéristique d’une entité individuelle ; elle est la propriété d’un objet ou d’une personne et fait partie de sa nature ; elle peut se manifester dans une relation avec diverses personnes ou choses, mais elle en demeure essentiellement distincte. La plus puissante individualité pourra toujours être accablée par le nombre, par tous ceux qui peuvent s’unir dans l’unique but d’abattre cette puissance, à cause justement de sa nature indépendante et singulière. L’hostilité presque instinctive du nombre à l’égard de l’homme seul a toujours été attribuée, de Platon jusqu’à Nietzsche, au ressentiment, à l’envie qu’éprouve le faible à l’égard du fort, mais cette explication psychologique ne va pas au fond des choses. Cette hostilité est inséparable de la nature même du groupe, et du pouvoir qu’il possède de s’attaquer à l’autonomie qui constitue la caractéristique même de la puissance individuelle.

(Arendt, ibid.)

Du charisme ... et de la délégation, derechef

On n'est pas très loin, avec la puissance, du charisme évoqué par M Weber :

la croyance en la qualité extraordinaire [...] d'un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un exemple, et en conséquence considéré comme un « chef »

On comprend assez bien comment on aura pu si aisément confondre pouvoir et puissance tant les hommes de pouvoir auront toujours eu tendance à vouloir se revêtir des attributs de la puissance - ce dont tous les détails du protocole attestent avec une précision redoutable. Qu'ils en finissent par croire que l'habit fait le moine n'est en rien étonnant et tout le décorum est prédisposé pour cela. Qui a jamais détenu ne serait ce qu'une once de pouvoir et expérimenté cette étrange situation où tout subitement tourne autour de vous et vous attend ; qui a ainsi marché sans jamais trouver quiconque devant soi mais toujours derrière, qui a vécu ce subtil vertige où la moindre parole se transforme en décision et le moindre désir en réalité, ne peut pas ne pas céder à l'illusion que ceci tienne à son être propre plutôt qu'à la position qu'il occupe. Qui n'a pas désespéré subitement, son mandat achevé, de n'être plus rien pour personne et considéré avec étonnement autant qu'amertume combien ceux qui vous servaient, désormais se subordonnent avec empressement à votre successeur, n'a rien connu des sirènes du pouvoir. Qui accorde quelque crédit à l'adage selon quoi le pouvoir rend fou ! Qu'en tout cas il y faut une furieuse dose d'humilité et de prudence pour ne pas succomber à cette mégalomanie-ci.

Mais ceci ne concerne que le détenteur provisoire du pouvoir ! Il y a tout lieu de s'interroger sur cette propension tenace des peuples à y céder également et à renouveler itérativement, en dépit de toutes les déceptions antérieures, de tous les revirements systématiques, la croyance en quelque thaumaturge, le rêve d'un deus ex machina.

Or, on l'a dit, aux tréfonds du pouvoir, au plus secret des arcanes de la puissance, gît le sacré - l'invariable désir de croire en un arrière-monde qui donnât un sens à celui-ci.

Arendt a raison : la puissance relève de l'individu, de l'exceptionnel qui toujours suscite la défiance du grand nombre. D'où l'ambivalence : tour à tour, la puissance engendrera émerveillement et sujétion puis méfiance, haine et rejet.

Le charisme, étymologiquement, vient de χαρισ signifiant grâce, charme, joie et plaisir. Il désigne aussi bien la grâce, c'est-à-dire la bienveillance que l'on nourrit à l'égard de quelqu'un que celle dont on bénéficie soi-même et va donc jusqu'à désigner la récompense, le salaire. Formé à partir du préfixe χαρ signifiant briller. C'est ce terme qu'utilise Paul de Tarse

Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. 9

Être charismatique c'est non seulement être désigné, élu par Dieu et en recevoir récompense en signe mais c'est aussi éclairer autour de soi, répandre plaisir et charme. Ces deux aspects méritent d'être examinés de près. On le sait Thomas d'Aquin tentera une théorie des grâces divines - évidemment au nombre de sept :10

- l'Intelligence : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités spéculatives.

- le Conseil : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités spéculatives pratiques.

- la Sagesse : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit dans le jugement, par l’intelligence, des vérités spéculatives.

- la Connaissance : nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit dans le jugement, par l’intelligence, des vérités pratiques.

- la Piété : nous rend réceptifs à l’action du Saint Esprit dans les appétits de l’amour des choses qui concernent un autre.

- la Force : nous rend réceptifs à l’action du Saint Esprit dans les appétits de la crainte des choses qui nous concernent.

- la Crainte : nous rend réceptifs à l’action du Saint Esprit dans les appétits du désir des choses nous concernant

On remarquera que sur ces sept dons de Dieu, quatre renvoient à la connaissance ; trois à la pratique et donc à la relation à l'autre. Qui bénéficie des dons de Dieu d'abord sait ! Sans être pour autant omniscient, il sait lire ce qui d'ordinaire excède les capacités de l'entendement humain : il lit en dieu comme à livre ouvert. Par conséquent que ce soit pour les vérités éternelles ou pour leurs conséquences pratiques, le récipiendaire des dons divins sait. Mais Thomas distingue entre la capacité d'entendre et celle de juger et ce n'est pas pour rien qu'il redouble intelligence et conseil par sagesse et connaissance : l'homme charismatique est celui qui sait juger d'entre les vérités et leurs conséquences. Il est donc à la fois celui qui sait et ne se trompe pas. D'où sa capacité, à l'endroit de l'autre aussi bien que des choses matérielles, de ne pas dévier de sa route. Tout à fait remarquable à cet égard, le couplage de la force et de la crainte qui se répondent l'une l'autre : la première permettant de craindre ce qui nous menace ; la seconde de les désirer; comme si l'une venait systématiquement contre-balancer l'autre dans un subtil jeu d'équilibre qui maintient un rapport au monde sans jamais pouvoir se laisser engloutir en lui. Ce couplage crainte/force se retrouve dans les plus anciens textes bibliques pour désigner la relation à Dieu qu'à la fois l'on aime et craint.

Appliqué à l'homme de pouvoir cela donne effectivement la définition webérienne du pouvoir charismatique. Il n'est donc pas étonnant d'y retrouver chacune des caractéristiques relevées ci-dessus : du sacré à l'ambivalence en passant par le tragique et son hyperbolique extériorité.

Avec le charisme, on n'est jamais très loin de la magie, du sur-naturel ...de l'eschatologie ou de la folie ! Ce n'est certainement pas un hasard si ce sont les mêmes grâces qui sont offertes à l'homme charismatique que les vertus du surgeon. C'est qu'en réalité, au même titre que le Paraclet est intermédiaire entre Dieu et l'homme, le charismatique est lui-même son intermédiaire par ce système de délégation continuée que l'on avait déjà repéré, dès l'origine avec Moïse.

Qui a doté l’homme d’une bouche? Qui rend muet et sourd, clairvoyant ou aveugle? N’est-ce pas moi, Yahvé?

Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t’indiquerai ce que tu devras dire.

Moïse dit encore: “Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t’en prie, qui tu voudras.” La colère de Yahvé s’enflamma contre Moïse et lui dit:

“N’y a-t-il pas Aaron, ton frère, le lévite? Je sais qu’il parle bien lui: le voici qui vient à ta rencontre et à ta vue il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras tes paroles dans sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C’est lui qui parlera pour toi au peuple; il te tiendra lieu de bouche et tu seras pour lui un dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, c’est par lui que tu accompliras les signes.11

Ce passage, essentiel, où je vois d'abord une théorie du mal, dit à merveille cette délégation descendante où de proche en proche, descend la Parole ; où la bouche prend une importance cruciale qui est le signe de Dieu. L'émissaire divin est d'abord celui qui parle, celui qui prophétise et on ne saurait être étonné que la glossolalie devienne le signe par excellence de l'accomplissement de cette mission. Celui qui parle toutes les langues, signe enflammé de son apostolat, mais s'il parle à dieu il doit surtout parler aux hommes : parler en langues et prophétiser sont des deux facettes du charisme.

Le mal commence quand l'intermédiaire s'interpose, quand il renâcle à accomplir sa mission fût ce pour de bonnes raisons : Moïse est bègue, il hésite ; mais il n'a pas le choix à moins d'encourir l'ire divine. La solution, toute trouvée, est une délégation de délégation : Aaron fera l'affaire ! un frère, un doublon ; toujours. Le mal commence quand le moyen s'érige en fin en soi donnant par avance quitus à l'impératif kantien.

De l'imposture

Réunis ici tous les ingrédients de l'ambivalence du pouvoir : la puissance qui est moins la sienne que celle qu'il a reçue pour signe et prix de son apostolat - une puissance qui consiste précisément dans cette capacité à prophétiser, à attirer autour de lui, à séduire mais surtout à exhausser ; une puissance qui consiste justement à savoir lire dans les coeurs comme dans les choses et savoir où aller, où entraîner autrui sans jamais dévier de la route sainte ; une puissance qui consiste justement à ne se laisser jamais abuser par les apparences mais à voir clair - toujours. Mais en même temps le double risque d'encourir la foudre divine et l'ire populaire : le risque de s'égarer, de se tromper ou de tromper, celui du parasite qui subitement oublie qui l'a investi et joue son propre jeu - c'est le risque du symbole devenant diabole, de celui qui s'interpose et bloque la relation.

Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé celui-là est véridique et il n’y a pas d’imposture. 12

Nombreux sont ainsi les passages désignant le mal par ces termes - parler de son propre fond - qui disent l'essence de l'imposture, de qui n'est pas à sa place.

On remarquera néanmoins, et tout se joue dans cette grande inversion, que dans la perspective chrétienne le charisme est un don, il est reçu, après l'alliance, après l'élection. Au contraire du politique qui cherchera toujours à faire ou laisser accroire que sa victoire tient d'un charisme préalable. A ce titre, au moins, le politique symbolise une imposture ; la contre-façon du religieux.

Arendt le remarque : le charisme n'empêche pas d'être abattu et même le groupe a forte tendance à brûler bientôt les idoles qu'il s'est préalablement données. Il faudrait revenir inlassablement sur le scandale que représente pour la logique l'idée même d'un messie crucifié si ceci ne nous éloignait trop de notre propos. On pourrait assez aisément ne retenir que cette idée de Girard selon laquelle l'essence du christianisme serait d'en appeler à la sainteté plutôt qu'au sacré en ceci même qu'il désamorcerait le processus sacrificiel. C'est qu'effectivement le mouvement de la foule qui se retourne contre l'élu n'a que superficiellement à voir avec le ressentiment du faible contre le fort mais participe plutôt de l'essence même du charisme: l'élu n'a de sens que s'il dit la loi - c'est le sens premier de la délégation - et par voie de conséquence l'incarne. Rien n'est à cet égard plus délétère que la corruption ou le délit caractérisé qui signalerait immédiatement l'imposture de qui parle : l'élu doit être exemplaire, presque désincarné, pure volonté, claire et déterminée, étranger aux tentations et aux stratégies obvies. Sitôt qu'il apparaîtrait trop normal, trop semblable à tout un chacun, trop proche aussi, immédiatement il perdrait quelque chose de son aura et deviendrait saisissable. La tradition s'est faite effort constant à rappeler que le Christ ne pouvait avoir une origine commune, ni une famille, encore moins une compagne : tout entier consacré à sa mission - sans exception aucune. La sagesse mais aussi la force font partie des sept dons de dieu. Il en va de même pour le politique : même si les gazettes adorent transfigurer une campagne électorale en une vaste épopée où celui qui l'emporte brave tous les interdits, vainc tous les obstacles et, parti de rien et seul, parvient miraculeusement à l'accomplissement final - comme pour mieux signaler l'incroyable charisme de l'impétrant sans quoi il n'eût pu l'emporter, et la part de miracle que suppose toute victoire, il n'empêche que toujours on le présentera comme un être d'exception, ne serait-ce que par sa détermination sans faille, tout uniment arcboutée vers le but final ; il n'empêche qu'on le présente comme un être sans autre attache que le bien public qu'il serait ivre de servir qu'aucun intérêt privé ne pourrait parasiter - comme un être désincarné.

Mais derrière ... la question de l'autonomie.

L'autonomie c'est bien la norme, la loi que l'on se donne à soi-même ; cette absolue indépendance, cette franche liberté qui vous fait vous déterminer par soi seul et non par simple obéissance à la loi. Le héraut - héros - est ainsi d'emblée une offense au peuple qu'il cherche à conquérir, séduire ou entraîner. Lui n'est pas englué dans l'entrelacs des contraintes et des obligations quotidiennes ou sociales ; lui, vient d'ailleurs et ne cède en rien sur ce qui lui semble juste ou nécessaire. Il est fort par cela même, mais du coup n'en illustre que mieux la dépendance du groupe qu'il émerveille mais injurie en même temps de sa liberté éclatante. Loin de toute pulsion psychologique, cette opposition constitue le politique tant dans son ambivalence que sa fragile puissance. Si le pouvoir procède du groupe, la puissance, non, qui émane d'ailleurs. Le puissant ne dépend de personne même s'il oublie parfois que son charisme même a besoin d'être perçu par le groupe pour fonctionner. Car si la puissance émane de l'individu et non du groupe, ce dernier quand même doit la reconnaître et s'y lover pour être opératoire.

Tous les ingrédients de la conquête et de la défaite sont ici réunis : en la personne même de l'élu parce qu'en définitive, en politique, il n'est jamais questions de stratégies, de théories ou d'objectifs qui ne soient immédiatement retraduites en terme individuel, en la personne même de l'élu. La grande défaite - en tout cas faiblesse - de la démocratie républicaine réside précisément en ceci qu'on se sera toujours obstiné à vouloir confronter des programmes, des objectifs rationnels quand en réalité ne se seront succédé que des hommes habilement camouflés sous des ismes 8 qui ne trompent plus grand monde. Est-ce la politique qu'aime le groupe ou bien seulement la joute, le choc des Titans qu'aimablement l'on organise pour lui ?

Tout est ici rassemblé dans cette autonomie qui claque à la fois comme un modèle mais une offense - ne serait ce qu'à la réalité ! Mais qui désigne en même temps l'essence du politique qui réside dans l'autonomie de la volonté. Où se joue la différence entre les seconds couteaux que l'on peut désigner en période de temps calme et les visionnaires qu'il faut élire en période de grande tempête ; entre les simples gestionnaires qui feront cahin caha ce qu'il faut faire pour que le système perdure et se reproduise et les grands réformateurs qui brisent l'histoire en deux et tentent de bouleverser le réel pour qu'il ne soit plus jamais ce qu'il fut. Déchiré entre le pesant désir de calme et l'urgente tentation du mieux, le groupe est toujours interdit devant celui qui s'avance vers lui, désirant à la fois l'un et l'autre, sachant pertinemment la contradiction mais la renouvelant nonobstant, prompt à lui attribuer tous les charmes et à les lui retirer à la première contrariété.

Mais oui, définitivement, il y a bien grande différence entre pouvoir et puissance quand bien même le premier aime à revêtir les apparences de la seconde.

L'autorité

On a, ou on n'a pas de l'autorité ... c'est ce que l'on entend souvent à propos des enseignants, justifiant que celle-ci était indispensable à l'exercice de cette noble profession mais reconnaissant en même temps que celle-là ne s'apprenait pas, qu'elle était inné - ce qui a longtemps été un fabuleux prétexte pour justifier l'absence de formation des enseignants comme si la compétence des savoirs suffisait pour celle de leur transmission.

L’autorité qui désigne le plus impalpable de ces phénomènes, et qui de ce fait est fréquemment l’occasion d’abus de langage, peut s’appliquer à la personne – on peut parler d’autorité personnelle, par exemple dans es rapports entre parents et enfants, entre professeurs et élèves – ou encore elle peut constituer un attribut des institutions, comme par exemple dans le cas du Sénat romain (auctoritas in senatu) ou de la hiérarchie de l’Eglise (un prêtre en état d’ivresse peut valablement donner l’absolution).  Sa caractéristique essentielle est que ceux dont l’obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement ; il n’est en ce cas nul besoin de contrainte ou de persuasion. (Un père peut perdre son autorité, soit en battant son fils, soit en acceptant de discuter avec lui, c’est-à-dire soit en se conduisant comme un tyran, soit en le traitant en égal.) L’autorité ne peut se maintenir qu’autant que l’institution ou la personne dont elle émane sont respectées. Le mépris est ainsi le plus grand ennemi de l’autorité et le rire est pour elle la menace la plus redoutable. *

Sa caractéristique essentielle est que ceux dont l’obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement ; il n’est en ce cas nul besoin de contrainte ou de persuasion. (Un père peut perdre son autorité, soit en battant son fils, soit en acceptant de discuter avec lui, c’est-à-dire soit en se conduisant comme un tyran, soit en le traitant en égal.) L’autorité ne peut se maintenir qu’autant que l’institution ou la personne dont elle émane sont respectées. Le mépris est ainsi le plus grand ennemi de l’autorité et le rire est pour elle la menace la plus redoutable. *

Il faudrait pouvoir reprendre ici le passage en entier, terme à terme, mais notons d'abord cet impalpable inaugural. Dans ce passage, Arendt souligne la progression qui sous-tend son analyse : du pouvoir à l'autorité en passant par la puissance, on va bien du plus tangible au plus impalpable, du plus concret au plus abstrait.

Tout à l'air de se passer comme si le pouvoir avant d'être une réalité politique dont on puisse analyser les agissements, les stratégies, les rapports de force ou bien encore les objectifs avoués ou sous-jacents, était d'abord une question de représentation. Ce n'est pas tant du pouvoir dont nous parlons ici, que de ses conditions de possibilité, des représentations idéologiques qui le rendent possible mais aussi efficient. Ce que nous avons déjà repéré à propos de la puissance, dans son étrange acception de virtualité, l'est encore plus ici au sujet de l'autorité. Quoiqu'il ne faille évidemment pas réduire la question à un simple facteur psychologique non plus qu'à sa seule facette théorique, il se confirme bien que pouvoir, autorité, puissance ne prennent sens et réalité que dans un subtil face à face où sujet du pouvoir et objet du pouvoir semblent tour à tour avoir la main sans d'ailleurs jamais pouvoir la garder.

Remarquons encore qu'identiquement au pouvoir, l'autorité se peut perdre et, par les exemples donnés ici, on voit bien que c'est la pratique même du pouvoir qui peut faire perdre toute autorité.

C'est d'ailleurs la thèse qu'Arendt défend dans Qu'est-ce que l'autorité ? (1959)

Pour éviter tout malentendu, il aurait peut-être été plus sage, dans le titre de poser la question : que fut l'autorité ? - et non : qu'est-ce que l'autorité ? Car c'est, à mon avis, le fait que l'autorité a disparu du monde moderne qui nous incite et nous fonde à soulever cette question.

La mise en évidence dès 59, qui serait pour elle la marque même de la modernité, de la disparition de tout système d'autorité propose au sujet du XXe siècle une grille de lecture tout à fait originale puisqu'au contraire de toutes les analyses fréquentes laissant à penser que ce serait l'émergence des systèmes totalitaires qui aurait sapé l'autorité, Arendt estime au contraire que ce serait la disparition préalable de l'autorité qui aurait préparé le terrain, rendu possible l'émergence des totalitarismes du XXe siècle. 13

Auteur, autorité

Il n'est pas très difficile de repérer sous auctoritas, le verbe augeo qui signifie augmenter d'où nous tirons non seulement auguste mais aussi augure. Mais encore, et peut-être surtout, heur d'où malheur ou bonheur. L'heur, c'est-à-dire l'augure renvoie au sort, à la destinée. L'auteur c'est d'abord le garant, celui qui dans une procédure juridique répond de ou donne son aval. L'autorité est donc d'abord une garantie que l'on retrouve dans l'expression autorité de la chose jugée. Ce n'est que dans un second temps que le terme prend le sens de référence et donc de poids que peut prendre la parole ou du charisme dans le commandement. Enfin dans un dernier sens, l'auteur devient le maître ou le promoteur et donc le créateur d'une oeuvre ou d'une action. Il n'en reste pas moins que s'y joue la responsabilité : déclarer être l'auteur d'un acte, c'est en répondre, c'est se donner en garantie, c'est le signer. Assumer ses responsabilités, c'est dire être l'auteur d'un acte et en assumer les conséquences. D'où la signature mais aussi la force de la parole donnée. Donner sa parole à quelqu'un c'est s'engager à la respecter c'est-à-dire à faire ou dire ce que l'on s'était s'engagé à faire ou dire.

Remonter le fil de l'expression n'est pas vain qui dit pouvoir d'agir sur autrui après avoir dit être la cause pleine et entière d'un acte ou d'un objet, après avoir signalé la référence et la garantie ... Il en va de ce terme comme de crise et critique qui après avoir quitté les prétoires s'en vont vivre leurs vies qui dans l'économie et la médecine, qui dans le politique ou l'art mais toujours en étant le doublet de l'objet qu'ils sont supposés représenter. Il y a fort à parier que quelque chose de la question que pose l'autorité s'y joue.

L'auteur, c'est ce qu'il y a derrière l'oeuvre ou l'acte, ou la parole. L'auteur c'est le sujet. Sauf dans les cas individuels de décisions bien circonscrites et limitées, qui peut jamais dire qu'il est l'auteur d'un acte ? qui peut jamais prétendre être la cause pleine et entière de quoique ce soit. Qui peut prétendre qu'il n'y a pas derrière, en dessous, d'autres chaînes, inconscientes ou simplement ignorées qui vous auraient déterminé. Dire je relève toujours un peu de l'illusion ou de la forfanterie ; du mensonge ou de la forfaiture. Dire c'est moi, c'est donner un terme à l'investigation et à la recherche ; c'est offrir un début à la chaîne causale. A tout prendre il n'est jamais, nulle part, de véritable auteur pas plus que d'origine. Hormis qui peut se dire à soi-même sa propre cause : Dieu. Toute autre origine est fiction ; tout autre auteur est leurre ou mensonge. Qui parle de son propre fonds est diabolique, on l'a vu. Par voie de conséquence, toute autorité procède de Dieu, n'existe elle-même que par délégation.

L'auteur, c'est ce qu'il y a derrière l'oeuvre ou l'acte, ou la parole. L'auteur c'est le sujet. Sauf dans les cas individuels de décisions bien circonscrites et limitées, qui peut jamais dire qu'il est l'auteur d'un acte ? qui peut jamais prétendre être la cause pleine et entière de quoique ce soit. Qui peut prétendre qu'il n'y a pas derrière, en dessous, d'autres chaînes, inconscientes ou simplement ignorées qui vous auraient déterminé. Dire je relève toujours un peu de l'illusion ou de la forfanterie ; du mensonge ou de la forfaiture. Dire c'est moi, c'est donner un terme à l'investigation et à la recherche ; c'est offrir un début à la chaîne causale. A tout prendre il n'est jamais, nulle part, de véritable auteur pas plus que d'origine. Hormis qui peut se dire à soi-même sa propre cause : Dieu. Toute autre origine est fiction ; tout autre auteur est leurre ou mensonge. Qui parle de son propre fonds est diabolique, on l'a vu. Par voie de conséquence, toute autorité procède de Dieu, n'existe elle-même que par délégation.

Qui s'écrit c'est moi se contente donc d'interrompre la chaîne causale en donnant sa garantie : l'auteur est celui qui empêche qu'on remonte plus haut, plus loin. Mais il est en même temps celui qui permet tout. En littérature, il semble dominer et l'histoire et les personnages si l'interprétation qu'on fera de son oeuvre lui échappera toujours. C'est bien ce qui fascine chez l'auteur - qu'on n'appelle pas créateur pour rien - il semble dominer tout et tous qui répondent à ses volontés au doigt et à la plume.

Nous y voici ! Créer c'est déterminer. Etre auteur c'est causer ; c'est réduire le reste à n'être que conséquence.

Voire !

Car en même temps celui qui crée, invariablement donne plus qu'il ne prend, est, finalement l'exact opposé du parasite. Toujours en arrière, au-dessus peut-être, mais toujours caché, il est celui qu'on cherche sans jamais vraiment pouvoir le trouver, car au-devant de lui s'étale ce qu'il a créé. L'auteur c'est celui qui donne sa chance à sa création, qui laisse la bride sur le cou de ses personnages.

Je me suis toujours demandé par quel étrange maléfice ce beau mot d'autorité qui renvoie quand même à ce qu'il y a de plus positif dans la force et la conviction pouvait si systématiquement prendre une connotation péjorative sitôt devenu qualificatif. Autoritaire sonne si mal quand autorité appelle le respect ! Ceci doit bien dépendre un peu de cette bride que l'auteur laisse ou ne laisse pas à ses personnages. Que le politique accorde ou non à ses administrés.

C'est on le sait le grand reproche que Sartre adressa à Mauriac :

C'est on le sait le grand reproche que Sartre adressa à Mauriac :

Voulez-vous que vos personnages vivent ? Faites qu'ils soient libres. Il ne s'agit pas de définir, encore moins d'expliquer (dans un roman les meilleurs analyses psychologiques sentent la mort), mais seulement de présenter des passions et des actes imprévisibles.(...) [Mauriac] nous fait prendre ces vues extérieures pour la substance intime de ses créatures, il transforme celles-ci en choses.(...) Seules les choses sont, elles n'ont que des dehors. Les consciences ne sont pas : elle se font. Ainsi M. Mauriac, en ciselant sa Thérèse sub specie aeternitatis en fait d'abord une chose. Après qu'il rajoute, par en dessus, toute une épaisseur de conscience. (...) Il a choisi la toute-connaissance et la toute puissance divines... Dieu n'est pas un artiste ; M. Mauriac non plus 14

C'est bien toute la différence qui se joue entre l'art et la technique mais sans doute aussi entre le politique et l'art. Il y a autorité quand elle est reconnue inconditionnellement ce qui est une autre manière pour Arendt de redire ce qu'elle a dit pour le pouvoir : elle n'existe que pour autant qu'il y ait un groupe, un peuple, un public qui lui donne corps. Et il en va de même en réalité pour la puissance, on l'a vu. Il y a autoritarisme quand l'obéissance est en quelque sorte mécanique, contrainte, inscrite pour ainsi dire dans les gènes de qui obéit. L'autoritarisme réduit l'autre à l'état de chose ; l'autorité vise à former, à augmenter, à entraîner.

Il n'est pas possible de ne pas revenir sur ce passage déjà cité de l'intervention de Goebbels en réponse à l'article de Furwängler :

La politique est elle aussi un art, peut-être même l'art le plus élevé et le plus large qui existe et nous, qui donnons forme à la politique allemande moderne, nous nous sentons comme des artistes auxquels a été confiée la haute responsabilité de former, à partir de la masse brute, l'image solide et pleine du peuple. [...] Il est de [notre] devoir de créer, de donner forme, d'éliminer ce qui est malade et d'ouvrir la voie à ce qui est sain.15

Vouloir faire de la politique un art demeure le signe de la grande tentation totalitaire - et force est de constater que le synonyme de autoritaire verse incontinent vers totalitaire, au moins depuis le milieu du XXe siècle. Identiquement, cette réification de ce sur quoi porte le pouvoir ou l'autorité : le peuple est réduit à une chose, à une matière brute, virtuelle, qui ne manquerait que d'une forme pour être réelle, d'une idée - donc d'une volonté.

C'est en cela que M Serres pointe juste en rappelant que l'auteur est celui qui augmente, vous enrichit quand le critique, le courtisan, le commentateur et l'analyste s'enrichissent à nos dépends.

Extériorité, intériorité

Ce qui ressort des définitions qu'Arendt donne d'autorité, pouvoir et puissance c'est bien qu'il y a toujours un extérieur. La puissance, mise à part - et encore ! dans la mesure où il faut encore que cette dernière quoiqu'intime à un individu soit reconnue par le grand nombre quitte pour cela à ce qu'elle soit rejetée et honnie - il faut toujours un groupe, extérieur, qui confère le pouvoir ; qui obéisse à l'autorité qu'il aura jugé incontournable. En réalité le politique est un système axiomatique : il y a toujours, dehors, un principe qui le fonde et justifie.

La différence entre la tyrannie et le gouvernement autoritaire a toujours été que le tyran gouverne conformément à sa volonté et à son intérêt, tandis que même le plus draconien des gouvernements autoritaires est lié par des lois. Ses actes sont contrôlés par un code dont l'auteur ne fut pas un homme, comme dans le cas de la loi de la nature, des commandements de Dieu, ou des Idées platoniciennes, ou du moins aucun des hommes qui sont effectivement au pouvoir. La source de l'autorité dans un gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir qui est le sien ; c'est toujours de cette source, , de cette force extérieure qui transcende le domaine politique, que les autorités tirent leur "autorité", c'est à dire leur légitimité et celle-ci peut borner leur pouvoir.

Arendt utilise, ce qui est classique, la métaphore de la pyramide pour désigner les gouvernements autoritaires mais celle de l'iognon pour désigner les systèmes totalitaires. La chose est d'autant plus intéressante qu'elle relève que ce qui distingue précisément totalitarisme de système autoritaire tient en ceci :

au centre, dans une sorte d'espace vide, est situé le chef ; quoiqu'il fasse - qu'il intègre le corps politique comme dans une hiérarchie autoritaire, ou qu'il opprime ses sujets, comme un tyran - il le fait de l'intérieur et non de l'extérieur ou du dessus. Toutes les parties, extraordinairement multiples, du mouvement : les organisations de sympathisants, les diverses associations professionnelles, les membres du parti, la bureaucratie du parti, les formations d'élite et les polices, sont reliées de telle manière qye chacune constitue la façade dans une direction, et le centre dans l'autre, autrement dit joue le rôle de l'extrémisme radical pour l'autre.

La grande nouveauté du système totalitaire tient justement en sa capacité à faire totalité, à n'avoir pas d'extérieur - et c'est aussi ce qui le rend si redoutable.

Aux origines grecques et latines de l'autorité

Retour

Il n'empêche que si l'on peut s'accorder, quelque soit l'approche théorique, sur le fait que l'autorité c'est ce qui fait obéir - quitte d'ailleurs dans certains cas à confondre autorité et violence - toute la question est de savoir comment l'on obtient cette obéissance. Or il n'y a que deux solutions : de gré ou de force. Ou bien parce que l'on s'appuierait sur un ordre naturel, incontournable l'ordre serait ce à quoi spontanément l'on se soumettrait ; ou bien il faut jouer de la violence et de la menace pour y parvenir.

Il n'empêche que si l'on peut s'accorder, quelque soit l'approche théorique, sur le fait que l'autorité c'est ce qui fait obéir - quitte d'ailleurs dans certains cas à confondre autorité et violence - toute la question est de savoir comment l'on obtient cette obéissance. Or il n'y a que deux solutions : de gré ou de force. Ou bien parce que l'on s'appuierait sur un ordre naturel, incontournable l'ordre serait ce à quoi spontanément l'on se soumettrait ; ou bien il faut jouer de la violence et de la menace pour y parvenir.

Le modèle platonicien

Sans doute le grand modèle platonicien issu de la République et notamment du mythe de la caverne peut-il nous éclairer. Reste révélateur le fait que ce soit le même texte qui fonde à la fois la source de l'autorité politique et le modèle métaphysique : c'est que Platon cherche désespérément à fonder l'autorité sur la raison plutôt que sur la force. De ce point de vue il est fondamentalement politique et préfigure, dans des termes certes radicalement différents l'effort qui sera celui de l'âge classique puis des Lumières. C'est que le politique, intrinsèquement, relève de ce que Bataille nommait le pouvoir de dire non : non à la réalité d'où politique comme technique ; non à soi-même d'où éducation, morale, religion ... Mais le modèle de Platon est celui de la cité antique, de la cité grecque et, surtout, de la démocratie déjà en pleine déliquescence, bien loin de la figure soulignée par Castoriadis. C'est une société profondément inégalitaire limitée, aux bornes, à la fois par l'étranger et à l'intérieur, par l'esclave. Tant et si bien, puisque la démocratie ne put apparaître - à Platon comme à Aristote - que comme une forme dégénérée de l'organisation publique, que les seuls modèles qu'ils eurent sous les yeux demeuraient soit le modèle militaire de commandement ou les relations humaines à l'intérieur de la famille.

Sans doute le grand modèle platonicien issu de la République et notamment du mythe de la caverne peut-il nous éclairer. Reste révélateur le fait que ce soit le même texte qui fonde à la fois la source de l'autorité politique et le modèle métaphysique : c'est que Platon cherche désespérément à fonder l'autorité sur la raison plutôt que sur la force. De ce point de vue il est fondamentalement politique et préfigure, dans des termes certes radicalement différents l'effort qui sera celui de l'âge classique puis des Lumières. C'est que le politique, intrinsèquement, relève de ce que Bataille nommait le pouvoir de dire non : non à la réalité d'où politique comme technique ; non à soi-même d'où éducation, morale, religion ... Mais le modèle de Platon est celui de la cité antique, de la cité grecque et, surtout, de la démocratie déjà en pleine déliquescence, bien loin de la figure soulignée par Castoriadis. C'est une société profondément inégalitaire limitée, aux bornes, à la fois par l'étranger et à l'intérieur, par l'esclave. Tant et si bien, puisque la démocratie ne put apparaître - à Platon comme à Aristote - que comme une forme dégénérée de l'organisation publique, que les seuls modèles qu'ils eurent sous les yeux demeuraient soit le modèle militaire de commandement ou les relations humaines à l'intérieur de la famille.

Or, le modèle grec de la famille est le despotisme : le chef de famille s'y comporte à l'égard des enfants comme de ses esclaves avec une autorité illimitée et incontestable. Et c'est bien pour cela que le modèle de la famille ne saurait être un modèle politique : ne n'oublions pas le tyran dans la perspective grecque est bien un loup à figure humaine ! Prédateur par excellence, le tyran réduit ses sujets à des êtres de niveau inférieur voire à des choses et pour ceci même ne saurait être un modèle politique car, l'espace public pour un grec, ne l'oublions jamais, consiste justement dans le fait que le citoyen à part égale puisse s'occuper des affaires communes quand le despote accapare pour lui seul, contre le peuple, cet espace commun en exigeant du peuple qu'il se contente de s'occuper de ses affaires privées. Le despote tue le politique que précisément Platon cherche à fonder en raison.

Il importe de s'attarder sur ce que pouvait signifier la liberté pour un grec : être libre c'était pouvoir évoluer parmi ses égaux et, par le débat, prendre des décisions intéressant le sort commun. La liberté grecque est affaire de dialogue et suppose donc une relation interactive, dirions-nous aujourd'hui ; or, dans la famille pour le despote, comme en société, pour le tyran, il n'y a de telle relation : despote et tyran sont seuls dans une relation univoque avec sujets et esclaves. Ils ne sauraient donc être véritablement libres, au sens grec du terme. Rien, à cet égard, n'est plus étranger à la pensée grecque, que la dialectique entendue au sens hégélien du terme : l'idée que dans la relation maître/esclave l'un tienne l'autre et n'existe que dans cette relation, l'idée donc que de cette relation de dépendance puisse surgir un troisième terme qui la dépasse - idée qui aurait pu donner à l'espace de la libération un sens éminemment politique, est étrangère aux grecs.

Le grec pense en terme de liberté ; pas de libération. En terme d'essence et non de processus.

Le grec pense en terme de liberté ; pas de libération. En terme d'essence et non de processus.

Par voie de conséquence, l'autorité, telle que Platon peut l'entendre suppose invariablement une obéissance où chacun conserverait sa part de liberté : il n'y aurait finalement de véritable polis, d'espace public que pour autant que l 'obéissance y serait librement consentie, volontaire.

Mais précisément comment s'assurer de ce consentement ? Choisir le gouvernement des philosophes revint pour Platon à opter pour le consentement à la raison après avoir tenté de le suggérer sous l'égide des lois. L'argument des lois qui sera réutilisé par Rousseau tend à affirmer qu'en obéissant à des lois et non à un homme, la liberté de chacun était préservée et donc le consentement volontaire. L'argument par la raison pour séduisant qu'il pût paraître posera néanmoins deux problèmes que l'histoire allait s'évertuer à souligner : d'une part, rien ne garantit que la connaissance prémunisse ni contre les abus de pouvoirs ni contre les erreurs ; par ailleurs la logique de l'action demeure tellement étrangère au philosophe qui vise plutôt la contemplation qu'il faudra que Platon impose aux philosophes d'exercer le pouvoir tant ces derniers y sont peu enclins ; d'autre part ceci revient quand même à dessiner une élite, intellectuelle certes, et donc une représentation inégalitaire, qui résout peut-être la question de la soumission des élites mais certainement pas celle du plus grand nombre, resté lui dans la caverne et n'ayant pas été illuminé par la grâce des Idées.

La solution aristotélicienne

Aristote, lui, partira de la distinction entre la vie théorique et la vie politique, entre un mode de vie consacré à la pensée et supposant en conséquence le retrait d'une part, et un mode de vie consacré aux affaires aux affaires humaines. De cette distinction naîtra la hiérarchie entre dirigeants et dirigés.