Petites réflexions autour de la Révolution

autour du peuple, du pouvoir, de la violence ....

notes de bas de page

| Analyse | Références | |

|---|---|---|

| 1 | Introduction | la Révolution en images |

| 2 | Irruption du peuple | Bibliographie |

| 3 | Le peuple comme problème | |

| 4 |

|

|

| 5 |

|

|

| 6 |

|

|

| 7 |

|

Révolution

Mot curieux qui, on le sait, désigne les grands mouvements de rupture sociale alors qu'étymologiquement, autant que dans le domaine astronomique, il signifie retournement, retour en arrière, au point de départ. Un peu comme si les efforts des révolutionnaires à inventer une ère nouvelle, désespérés au point de parfois en inventer même un nouveau calendrier, se révélaient vains voire contre-productifs.

Au point d'admettre combien plus nombreuses furent les ruptures non voulues, non préméditées, mais aussi non maîtrisées ; 1914 déchira ainsi l'histoire sans qu'aucun de ses protagonistes ni instigateurs n'en prissent conscience. Au fond c'est le plus souvent après coup que l'on réalise qu'il y eût révolution.

Au point d'admettre combien plus nombreuses furent les ruptures non voulues, non préméditées, mais aussi non maîtrisées ; 1914 déchira ainsi l'histoire sans qu'aucun de ses protagonistes ni instigateurs n'en prissent conscience. Au fond c'est le plus souvent après coup que l'on réalise qu'il y eût révolution.

Celle de 1789 est emblématique à tout point de vue, si bien qu'elle mérite toujours sa majuscule. Et pas seulement parce qu'elle signifia le congé que le peuple voulut donner au despotisme monarchique.

Tous s'y mirent : non seulement les historiens professionnels mais les politiques aussi : Guizot, Thiers ... même Jaurès. Et chacun de la réinterpréter non seulement en fonction de l'état des connaissances et des problématiques philosophiques qui furent les leurs, mais aussi de leurs options politiques. Comme si une histoire scientifique, rigoureuse de la Révolution était impossible ou que chacun eût la sienne. C'est qu'après 89, il n'était plus possible de faire de la politique tout à fait de la même manière et, de quelque bords qu'on se situât, de faire comme si elle n'avait pas eu lieu.

Tous s'y mirent aussi dans le sens du miroir tant la Révolution est à la fois réinterprétée en fonction de l'idéologie du moment et des choix politiques des auteurs : il n'est qu'à voir la controverse suscitée par F Furet repérant une historiographie jacobine ... Au fond cette histoire est toujours à refaire - ce qui est logique d'un point de vue théorique - mais à refaire aussi politiquement tant il peut sembler que cette Révolution - emblématique - n'est jamais vraiment achevée.

L'irruption du peuple

L'irruption du peuple

C'est d'abord cela, la Révolution. Non qu'il n'intervînt jamais auparavant - les jacqueries sont là pour montrer le contraire - mais que pour la première fois il le fit avec le projet plus ou moins clair d'en finir avec le régime qui non seulement lui apparaissait ne plus fonctionner mais de surcroît être la forme même de sa sujétion. Tocqueville le mentionne lui-même dans l'Ancien Régime et la Révolution : c'est parce que le système s'était hyper centralisé qu'il se sera paralysé lui-même, ôtant toute prérogative aux nobles dont les privilèges apparurent d'autant plus aisément indus, exorbitants, injustes conjuguant ainsi le double inconvénient de grands ensembles politiques et de l'éloignement du seul décideur.

C'est que contrat il y avait ce dont atteste bien l'existence dans le dispositif institutionnel des États Généraux : institués par Ph le Bel ces derniers visaient surtout la possibilité de prélever de nouveaux impôts. La mise en place de l'absolutisme à partir de Louis XIV ne doit pas faire perdre de vue que les fondements de la monarchie supposaient que les peuples fussent libres et non pas tributaires ; que la couronne, inaliénable, fût sinon surveillée, en tout cas encadrée par les Parlements et, épisodiquement, les États Généraux - de manière plus générale par la loi fondamentale du Royaume. Preuve s'il en fût que, même l'absolutisme ne saurait faire l'économie d'un contrat initial.

Où l'on retrouve la question de la représentation.

Où l'on retrouve la question de la représentation.

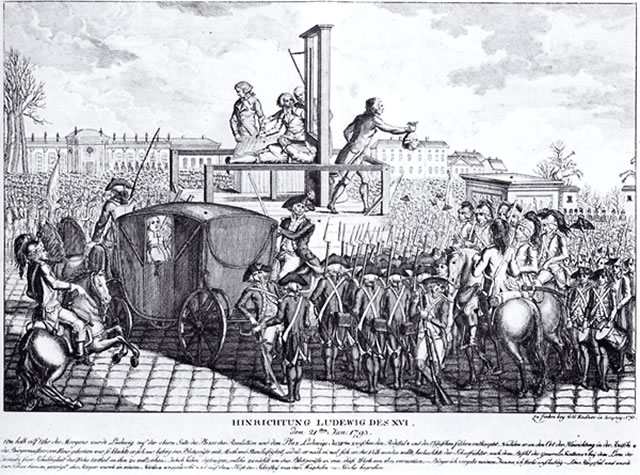

En tout état de cause la caste dirigeante tient bien son pouvoir de quelque part. En démocratie, c'est du peuple et c'est bien pour cela qu'est catastrophique une révolution : comment proclamer que l'on est légitime quand la source même de la souveraineté vous le récuse ? Mais ce le fut de la même manière pour la monarchie qui se targuait de tenir le pouvoir de l'onction divine : rien ne sera plus catastrophique pour elle que ce moment si particulier où le peuple cesse de croire en la procession divine du roi : ce moment n'est pas celui de Mai 89 - il viendra un peu plus tard - mais dès lors qu'il surgira c'en sera fini de Louis XVI et son exécution pourra devenir pensable.

Autre manière de l'écrire :

- de toute manière le pouvoir procède du peuple, soit de force, soit par consentement. Ce consentement ne vaut pas nécessairement approbation mais toujours, en tout cas, soumission à ce qui parait à un moment donné l'ordre naturel des choses.

-il n'est pas de pouvoir qui ne s'appuie sur une représentation idéologique préalable. Pour que le roi fût exécutable, encore fallait-il préalablement que le peuple cessât de croire qu'il représentait Dieu - faute de quoi il demeurait sacré. C'est bien ce qu'illustrent les cahiers de doléances de 89 qui ne remettent pas en question le Roi, mais un système qui ne marche pas et qu'il faut refonder. Le roi ne sait pas ; il est mal entouré demeura l'antienne de ces cahiers. Ce qui ne changea qu'entre 91 et 92 et, notamment la fuite du Roi. Subitement, ce dernier n'était plus le protecteur et le guide de ses peuples mais simplement le défenseur d'intérêts particuliers - ce que le manifeste de Brunschvick corrobora parfaitement.

- de passif, le peuple se fit subitement actif et ce n'est sûrement pas un hasard si les constituants se posèrent d'emblée la question en ces termes-ci : qu'est un citoyen actif. En tout cas en se transfigurant d'objet en sujet du pouvoir, le peuple oblige tout l'appareil d'état à se reconsidérer ainsi même que le modèle de la démocratie qui jusque là était plutôt négatif ; au mieux présenté comme une douce utopie. Mais en même temps c'est toute la conception qu'on se fit du peuple qui en fut bouleversée : en complète rupture sur ce point avec l'univers façonné par la monarchie, la société n'est plus conçue comme un corps, dont les membres seraient définis par leur appartenance à un ordre ; elle est désormais envisagée comme un assemblage d'individus, comme une pure juxtaposition de sujets autonomes et souverains. Exit ainsi la masse organisée en ordre ; voici qu'apparaît l'individu, sujet autonome et souverain. Dès lors, ce qui se gagne du côté du politique, se perd du côté du social : la société d'ancien régime était lisible, visible à partir de ces corps et ordres ; désormais il devient plus difficile de saisir la diversité des intérêts et des volontés. D'où l'effort à définir les modalités de représentation de cette souveraineté individuelle.

- apparaît alors le peuple - et non plus les peuples comme au temps de la monarchie : entité abstraite à qui est reconnue la même souveraineté, absolue, indivisible que ne fut celle du monarque mais un peuple abstrait, difficilement saisissable dans sa diversité. D'où la marque posée sur la citoyenneté ; d'où aussi très vite l'assimilation de cette citoyenneté à la participation au vote. L'individu se fait citoyen en votant. Toute notre démocratie républicaine repose sur cette aporie jamais véritablement résolue, qui se trame dans cette tension entre un souverain démocratique bien abstrait et la pluralité des conditions sociales, dans cet écart entre le peuple représenté et le peuple réel ; entre un individu exhaussé à la première place souveraine et la nécessité néanmoins de faire corps, d'éviter la dissolution de toute la société.

La question de la représentation se pose donc dans les deux sens du terme : à la fois idéologique et politique : entre les puissants et le peuple il n'y a pas seulement les classiques intermédiaires supposés faire transiter le message et risquant donc toujours de le bloquer ou déformer, dans les deux sens ; il y a aussi - et peut-être d'abord - cet écran idéologique qui à la fois brouille et éclaircit le paysage.

Retour aux grecs ....

en passant par Rousseau

Il y a chez Rousseau une petite remarque relevée, qui mérite qu'on s'y arrête :

Nobles Polonais, soyez plus, soyez hommes. Alors seulement vous serez heureux et libres; mais ne vous flattez jamais de l'être tant que vous tiendrez vos frères dans les fers. 2

Autrement dit : il n'est pas de cité libre sans un peuple libre et cette liberté est à la fois difficile à conquérir, plus ardue à conserver encore tant elle implique d'efforts et de courage et, finalement, une véritable conversion intérieure. Toute la suite de ce passage 2 le dit : l'obstacle c'est l'asservissement qu'en son histoire produit une société corrompue. Ce ne peut être un hasard si Rousseau fut aussi l'homme de l'éducation et c'est de cet héritage que la IIIe dut, en ses origines, d'avoir voulu s'appuyer sur l'école obligatoire. Mais tout le passage y insiste : au contraire d'une tâche aisée, la liberté est un exercice difficile, qui exige finalement que le peuple soit un peuple et non pas seulement une cohorte d'esclaves asservis.

Qu'est-ce que le peuple ?

Autrement dit : le peuple n'est pas une donnée de la nature mais une construction de l'histoire ; il n'est rattaché ni à une terre, ni à une langue ni à une quelconque race qui imposât ses déterminismes. A ce titre il faut relire attentivement les chapitres consacrés au peuple dans le Contrat Social :

L'homme est né libre, et partout il est dans les fers, Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question.

L'homme est né libre, et partout il est dans les fers, Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question.

Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérive, je dirais: «Tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien; sitôt qu'il peut secouer le joug, et qu'il le secoue, il fait encore mieux: car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter». Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là, je dois établir ce que je viens d'avancer

Tout est là, dans ces quelques lignes initiales : l'ordre social est un droit sacré. Si l'homme est naturellement libre, il ne peut survivre qu'en groupe - c'est bien un animal social. Rien ne justifie l'asservissement, ni ne le peut en conséquence de quoi toute libération est légitime.

Il faut insister là dessus : ce qu'il y a de premier ce n'est pas la société, c'est l'individu : ce qui est premier, c'est la liberté ; pas l'ordre. L'ordre social est au mieux un moyen d'assurer la liberté individuelle : une société qui n'y parviendrait pas serait au choix, mal bâtie ou le seul résultat d'un rapport de force. Mal bâtie, une société asservit et corrompt.

On n'est en réalité pas si loin que cela de la représentation grecque telle en tout cas que l'évoque Castoriadis : pour les grecs la meilleure manière d'instituer la société est encore de fonder la loi sur le peuple. Certes, l'exercice de la puissance publique sera assurée par des magistrats, désignés au hasard pour ceux qui représentent la Cité, élu dès lors qu'on attend d'eux une expertise technique. Mais à aucun moment il n'y a chez les grecs d'aliénation du pouvoir au sens où le peuple abdiquerait à leurs profit de ses prérogative. Bref, le citoyen demeure actif ; toujours. La loi n'y est pas celle d'un État, ou d'un territoire mais celle d'un peuple assemblé au point qu'il semble bien avoir raison de vouloir évoquer la Constitution des Athéniens et non pas d'Athènes.

C'est donc bien par un pacte originel qu'un peuple se constitue en tant que peuple et non sous l'effet d'une quelconque nature, quand bien même les déterminismes naturels durent bien pousser au biais pris du contrat social.

Mais c'est en même temps toute la différence entre la démocratie athénienne et celle qu'invente la Révolution Française - qui ne tient pas qu'à la différence directe/représentative. En réalité la démocratie athénienne est un mouvement qui part d'en bas, du peuple lui-même quand celle de 89, quoiqu'assise sur un réel mouvement populaire, est néanmoins dirigée d'en haut. Elle est en réalité la tentative de recouvrement d'une liberté perdue ; or, sur ce point Rousseau est assez dubitatif :

il (...) se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font Sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et où l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquins, et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des tyrans.

Mais ces événements sont rares; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l'État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux fois pour le même peuple: car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé.

Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir; et, sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n'existe plus: il lui faut désormais un maître et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime: «On peut acquérir la liberté, mais en ne la recouvre jamais.» (2.8) *

Moment intéressant que celui-ci qui évoque la nécessité, hors la pulsion originelle, d'un guide pour le peuple - d'un maître. La loi garantira qu'il s'agisse d'un chef qui préserve la liberté individuelle en ne cessant jamais d'être générale et en disposant que le chef lui soit soumis et surtout pas qu'il fût au-dessus d'elle. Une bonne constitution devrait parvenir à éviter les inévitables empiétements puisque

tout corps dépositaire de la puissance exécutive tend fortement et continuellement à subjuguer la puissance législative, et y parvient tôt ou tard

néanmoins ce peuple, parce que perverti par une société dont les dispositifs l'ont corrompu, aura besoin d'être épaulé, conduit, guidé - et c'est après tout le sens même de diriger - ce qui donne à la fois la direction et le droit. Toute la question, pour Rousseau, toute la difficulté aussi, tient donc dans une heureuse organisation des pouvoirs, d'une part ; et dans une régénération morale du peuple d'autre part - régénération que ce dernier ne semble pas pouvoir assurer de son propre mouvement, de son propre fond.

C'est ici, sans doute que l'on s'écarte le plus de la perception grecque de la démocratie : cette dernière n'a pas au fond de réelle théorie de la représentation ; elle n'en a d'ailleurs pas besoin. Le peuple étant le mieux à même de déterminer les lois qui régissent son existence sociale c'est à chacun de la déterminer et s'il est besoin de délégués pour la faire appliquer, ils seront désignés au hasard, chaque citoyen étant supposé également capable de le faire, sauf les cas où une technicité est requise, cas où il y aura élection. Mais pour autant le citoyen ne s'efface jamais qui vote directement sur les questions essentielles et peut toujours remettre en question l'action de tel ou tel délégué. Mais la Révolution a un problème tout différent : la question est institutionnelle puisque le régime monarchique est bloqué et ne fonctionne plus correctement ; elle est politique aussi tant l'écart est immense entre les élus de ces États Généraux érigés en Constituante et ce peuple, brouillon, tapageur qui ne laisse voir que confusément ce qu'il veut et espère. Un peuple dont les colères sont redoutables et qui, tant qu'il est là, à l'affût, empêche le fonctionnement normal du politique.

Cette différence se mesure au mieux dès lors que l'on observe que si à Athènes le peuple est la solution, à Paris, au contraire le peuple est un problème. Et il l'est quatre fois :

- problème politique parce que son irruption empêche le fonctionnement de toute représentation politique

- problème moral (autant que politique derechef) qui a trait au surgissement de la violence et de la terreur.

- problème social parce que son approche abstraite interdit d'en mesurer toute la diversité

- problème idéologique parce que la représentation qu'on s'en fait n'est pas dénuée d'a priori aisément repérables

Du peuple source au peuple problème

Trois remarques préalables

- A y bien regarder, et cette remarque vaut ici, mais aussi pour l'ensemble des problématiques philosophiques, on pourrait presque dire que les Grecs nous auront imposé leur perspective tragique induite par l'Eternel Retour : l'impression, souvent qu'ils avaient tout vu au sens au moins où les différents problèmes ont été vus, les positions opposées et contraires prises, comme si tout avait déjà été dit, ou, au moins qu'on ne pût penser que sur fond de leur manière de penser. Et ceci vaut, notamment, jusque dans l'opposition entre Athènes et Sparte, ou la dégénérescence de la démocratie au IVe siècle, pour la certitude qu'ils eurent toujours de la fragilité de la démocratie qu'il fallait s'employer à toujours reconstruire et faire vivre en dépit qu'on sût que l'entreprise restât vaine. Trois siècles suffirent pour qu'avec Platon et Aristote on pensa la démocratie comme le pire des régimes ... Et l'ajout par Clemenceau de l'expression à l'exclusion de tous les autres n'est pas fait pour rassurer.

- Est plutôt caractéristique en 89 la peur d'aller trop loin - qui n'est peut-être pas si éloignée que cela de l'ubris - qui fit que dès Juillet 89 on s'enticha d'en finir avec la Révolution. Que ceci préoccupât d'abord les modérés type Mirabeau, La Fayette puis les Girondins, n'est pas étonnant mais en réalité ceci trame toute l'histoire d'une Révolution qui s'achèvera par un directoire médiocre puis, après le Consulat, par l'Empire.

Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée, elle est finie (Bonaparte le 18 Brumaire)

Certes, le pays ne pourra plus jamais revenir en arrière et les tentatives de Restauration restèrent vaines. Mais en même temps comment n'y pas voir la fatale dégradation de la sphère démocratique . Comment ne pas y voir surtout combien la Révolution, faute d'avoir su penser le peuple en sa variété, en sa réalité sociale pour lui préférer l'abstraction du citoyen, vogua d'excès en modérantisme ; de constitution en constitution à la recherche d'une solution qu'elle préféra chercher dans l'organisation des institutions plutôt que dans le peuple lui-même. Le pays le paiera d'une instabilité institutionnelle tout au long du XIXe qui, selon l'analyse de Marx, lui a peut-être fait rater la révolution industrielle, instabilité qui s'est en tout cas prolongée au XXe : que nos républiques les plus longues (IIIe et Ve) n'aient aucune plus de 70 ans parle de soi ; que nous ayons encore le réflexe à chaque crise de penser d'abord à modifier la constitution comme préalable à toute résolution de crise, l'est tout autant. Et l'on a déjà dit combien la Ve ne parvint à atteindre désormais ses 54 années qu'au prix de son ambivalence - d'aucuns diraient souplesse - qui lui permet au gré des crises de s'inventer des équilibres insolites.

Mesurer enfin le traumatisme provoqué par les journées révolutionnaires (autant que par la Terreur qui s'en suivit) : traumatisme perçu au moment même mais qui se prolonge encore aujourd'hui et qui suffit à lui seul à expliquer la ligne de partage entre les différentes historiographies mais vraisemblablement encore entre la droite et la gauche. Clemenceau eut beau proclamer que la révolution était un bloc qu'il fallait tout entière prendre ou laisser - et que d'ailleurs elle n'était pas finie puisque la république en était l'accomplissement - il n'empêche que les modérés de tout poils, et la droite en général, conçut depuis le début ces journées révolutionnaires comme la preuve de la limite franchie quand à l'inverse la gauche radicale de l'époque puis les socialistes s'attachèrent toujours à revendiquer l'héritage de la Convention.

Au fond, chacun a son idole : à droite Danton ; à gauche, Robespierre !

le peuple comme problème politique : ou comment le représenter ?

Déjà suggéré plus haut, il porte en germe toutes les crises de la représentation. Hantés par la volonté d'en finir avec la société d'Ancien Régime, les constituants n'ont pas mesuré les conséquences induites par l'affirmation d'une souveraineté dévolue à un peuple uni, indivisible, certes, mais terriblement abstrait. Un peuple qui se trouve entièrement résumé dans le citoyen et ce dernier dans sa participation aux élections. Une analyse marxiste renverrait à la nature profondément bourgeoise de la Révolution mais même cela ne suffit pas à expliquer ni combien ni pourquoi les constituants cherchèrent d'emblée à circonscrire la révolution au seul domaine politique. Certes, nul prolétariat n'avait encore émergé mais la société française était suffisamment diverse - ne serait-ce que sa distribution en paysans et urbains, ces derniers étant justement représentés par le Tiers - pour que les constituants prissent soin d'inventer des relais qui en exprime la variété. Or, de tout ceci rien ou presque, non qu'ils l'ignorassent mais le souci d'égalité prévalut.

Tout l'idéal de 89 résidait à la fois dans l'affirmation de la liberté individuelle et de l'égalité entre les citoyens. Tout l'horizon demeurait politique qui voyait dans la définition de la loi, et notamment de la loi fondamentale ainsi que de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le moyen de cette affirmation et la fin du processus révolutionnaire. Pétris de références rousseauistes pour les uns - et ce sera notamment le cas pour Robespierre - et des Lumières - pour tous - les constituants furent surtout obnubilés par la juste séparation des pouvoirs, la correcte organisation de ceux-ci de telle sorte qu'ils ne puissent jamais y contrevenir. La fuite du Roi et son arrestation à Varennes allait tout emporter et le rêve sans doute déjà obsolète d'une monarchie constitutionnelle et le soucis pour certains de la modération.

Il reste un héritage de tout ceci : toutes les républiques qui se sont succédé - et la IIIe à plusieurs reprises se posa la question - crurent que c'était dans une sereine distribution des pouvoirs - qu'aucune ne trouva - et dans un mode de scrutin qui reflète le mieux possible l'état de la Nation que se trouvait la solution. La trahison de Louis XVI montra qu'elle n'était pas dans une indépendance trop stricte entre exécutif et législatif ; le coup d'Etat de 1852 allait exacerber la méfiance à l'endroit de tout césarisme et donner le sentiment que c'était du côté du parlementarisme qu'il fallait chercher la solution. La débâcle de 40 et l'impuissance de la IVe en finiront de cette illusion mais le fait même que la Ve n'osa pas franchir le pas du présidentialisme en ménageant des allures parlementaires au régime montre en tout cas que le mythe eut la dent dure. On le voit encore par ceci que chaque crise grave - à la notable exception de la guerre de 14 durant laquelle les institutions de la IIIe résistèrent finalement assez bien - se solda par un changement de régime constitutionnel : en se donnant pour tâche, dès son accession au pouvoir, et avant même de régler la question algérienne, de doter le pays d'institutions nouvelles, de Gaulle se révéla pour ce qu'il était : le digne héritier de la Révolution et un homme du XIXe. Qu'il en tînt pour un exécutif fort il le dut à la fois à ses origines militaires, et à son héritage maurrassien - au moins autant que de l'expérience douloureuse de 1940 - mais ce fut bien en terme institutionnel qu'il pensa et posa les bases du problème.

Ce modèle universaliste qui peut se résumer dans l'affirmation d'une République une et indivisible, produira, dans un même mouvement, la réforme administrative et territoriale avec la création des départements, la rationalisation du système des poids et mesures, une politique de la langue avec, bientôt, une lutte affichée contre les dialectes locaux, mais aussi un politique de traitement de l'immigration et de la colonisation en terme d'assimilation - un modèle dont nous ne sommes pas sortis et qui explique, par exemple, comment et pourquoi une E Badinter (4) a pu, en son temps, s'opposer à la loi sur la parité.

Tout l'idéal de 89 tourne ainsi autour de deux principes fondateurs : l'auto-institution et l'individualisme. La société n'y est plus conçue comme un corps organisé dont les membres seraient définis par leur appartenance à un ordre - et donc par leur statut - mais comme un assemblage d'individus, une juxtaposition d'individus souverains et autonomes. Tout le problème de la pensée 89 demeure donc de savoir comment cet assemblage fait corps, fait société pour reprendre l'expression de Rosanvallon. Comment le penser autrement que par cet acte de volonté, qui peut s'exprimer, notamment dans une révolution, par ce surgissement d'un peuple qui affirme et son existence et sa liberté ? par ce miracle d'un peuple qui s'institue lui-même ? Or, comme le précise Rousseau lui-même dans le passage cité ci dessus ces moments sont rares et dépendent pour beaucoup de l'Etat contre lequel on s'insurge ; mais justement ces moments sont de l'ordre du surgissement, du trouble et du renversement ; du fugace - pas de l'ordre : on ne fonde rien sur de tels troubles, libérateurs certes, mais confus, irrationnels et bien souvent ambigus.

De là, un acte politique fort ; une tendance et un problème :

- l'acte politique fort, c'est l'érection d'un peuple abstrait dont la souveraineté pleine se substitue à celle du monarque déchu et se constitue par cela même. La marque symbolique forte en est évidemment le Serment du Jeu de Paume où l'on voit bien s'affronter les deux souverainetés et l'argument péremptoire, irréfragable, du nous sommes ici par la volonté du peuple . Choc fondateur, justement célébré pour la charge symbolique qui est la sienne et qui traduit bien cette dimension auto-fondatrice : quand le peuple est là, présent, actif, plus rien ne tient ou résiste en face de lui et les ordres anciens s'effondrent. Il ne peux exister d'autre ordre que celui du peuple. L'acte politique tient en cette consécration - et sans doute faut-il donner à ce terme toute sa dimension sacrale, anthropologique - d'un peuple uni où se résume à soi seul toute la puissance d'unification : il est uni - et unificateur , il est homogène - et unanime

- la tendance sera celle de pourfendre toutes les divisions, oppositions et séditions : à lire ainsi les discours de Robespierre, mais aussi de Danton, Saint Just et autres, on peut être frappé par l'obsession qu'ils eurent à combattre non seulement les ennemis de la République - intérieurs comme extérieurs - mais aussi tout ceux qui pourraient paraître factieux, facteurs de division. D'où cette image, détestable, d'une révolution qui s'épuise à dévorer ses propres enfants : un coup à gauche (Hebert, Marat) ; un coup à droite (Danton) et d'en inventer la Terreur, pour finir.

- le problème en découle et il est double :

c'est que ce peuple est abstrait et finalement assez peu lisible ; c'est que ce peuple n'est unanime qu'en tant que principe fondateur quand, en réalité, il est divers, composite, souvent contradictoire, traversé de tensions - ce dont le principe républicain ne parvient pas à rendre compte en réduisant la démocratie à la citoyenneté. Cette république n'est pas sociale - nous l'évoquerons ci-dessous - et elle n'aura de cesse de se chercher les truchements lui permettant d'offrir la représentation politique la plus fidèle possible. D'où les réflexions au gré du XIXe et XXe autour du scrutin proportionnel ; d'où aussi l'émergence progressive des partis politiques mais aussi des syndicats qui formeront autant de relais entre la représentation politique et la réalité diverse de ce peuple. Mais il n'est pas de plus grande hantise - qui habite la République depuis les débuts de son histoire mouvementée - que celle d'une éventuelle scission entre le pays réel et le pays légal ; entre le peuple réel et le peuple représenté.

mais c'est qu'aussi, ça et là, ce peuple intervient. Et, quand, on observe attentivement la succession des journées révolutionnaires on est bien amené à observer que le peuple surgit chaque fois qu'il a l'impression que la représentation politique ne fait pas son travail, qu'il se sent trahi sur l'essentiel. Émeute, révolte ou révolution, finalement qu'importe ! dans tous les cas il s'y agit du même conflit de légitimité que celui qui opposa Dreux-Brézé et Mirabeau au Jeu de Paume. Comment en effet pouvoir prétendre encore représenter le peuple, quand le peuple est là, face à vous, qui vous le dénie ? Toute la démarche de 89 fut celle de l'organisation, de la canalisation de l'intervention populaire : l'espace d'un jour d'élection, en une liturgie qui n'est pas sans rappeler celle du religieux 5, les puissances se retirent symboliquement et se taisent pendant que le peuple, assemblé autour des urnes s'exprime ; avant qu'il ne se retire et laisse pour quelques années, les pouvoirs politiques agir. Mais ces journées révolutionnaires sont celles de la béance, du gouffre, où le peuple, dans son imprévisibilité autant que dans sa fureur, fait peur. Fait peur évidemment aux puissants en place qui peuvent être balayés, mais peur aussi pour la violence incontrôlable qu'il peut déployer. D'où le problème moral.

le peuple comme problème moral

Il faut regarder de près les journées révolutionnaires de 1792 :(6)elles ont beaucoup à nous dire sur ce moment si particulier, qui est un moment de fondation, où le peuple se dresse.

Les journées révolutionnaires

-

le 10 Août 1792 : conséquence lointaine de la Fusillade du Champ de Mars où sur ordre de Bailly et La Fayette, la garde nationale tira sur le peuple, conséquence plus directe de l'affaiblissement définitif du prestige de la monarchie que la fuite du Roi avait définitivement compromis, et que la fiction d'un enlèvement qu'avait imaginée La Fayette n'avait pas suffi à relever, cette journée a toutes les caractéristiques d'une crise de légitimité. Bien sûr, la prise des Tuileries est une attaque frontale contre la légitimité royale, mais elle constitue aussi pour la première fois une opposition radicale à l'Assemblée qui se sera refusé à sanctionner le Roi et à mettre fin à la monarchie. Prendre les Tuileries où il siégeait c'était évidemment remettre en cause le Roi et l'obliger d'ailleurs à se mettre sous la protection de l'Assemblée, mais le faire sous l'égide de la Commune insurrectionnelle de Paris c'était en plus s'opposer directement à l'Assemblée. Les conséquences, on le sait, furent des élections qui présidèrent à la formation de la Convention, la fin de la monarchie constitutionnelle - et de ce point de vue constitue effectivement une seconde révolution ou en tout cas la seconde grande étape de la Révolution - mais aussi le maintien tout au long de son existence et jusqu'au 9 Thermidor d'un contre-pouvor influent et menaçant, à côté de l'Assemblée : la Commune Insurrectionnellle de Paris.

-

les massacres de septembre : suite d'exécutions sommaires dans les prisons où la foule, essentiellement à Paris se venge de tous les traîtres à la Patrie, déclarée en danger, ces massacres représentent la pointe extrême de la violence populaire et l'exemple même de la ligne de partage qui se dessinera plus tard entre les libéraux et la gauche radicale puis pose finalement le problème de ce bloc auquel faisait allusion Clemenceau : tout prendre ou tout laisser de la Révolution ? en réalité à droite on fera le tri ; à gauche on encensera ou on jettera un voile pudique sur cet épisode d'une violence extrême qui n'est que le commencement de la Terreur.

Détestable dégât collatéral, presque inévitable ou horreur inscrite dans le logiciel même de la Révolution ? c'est bien toute la question qui divisera la postérité tant politique qu'historiographique.Il est clair que l'intermède politique n'a pas du arranger les choses : on se situe dans cette période d'inter-règne entre une Législative finissante mais qui de droit dispose encore du pouvoir, au moins celui s'expédier les affaires courantes, et une Convention pas encore élue - elle le sera le 20 - mais pour autant on ne peut seulement expliquer ces massacres par la seule vacance du pouvoir. En réalité, et c'est notamment l'explication que donne S Wahnich 8, on peut bien y voir une vengeance populaire suscitée par les atermoiements de la classe politique incapable de juger les traîtres (les hésitations sur la constitution civile du clergé, la destitution du roi, les procès des royalistes après le 10 août). La question posée ici n'est pas de savoir si cette violence était justifiée, légitime ou même seulement nécessaire : irrationnelle, elle l'était, autant que totalement contre-productive tant elle laissera de traces dans l'histoire politique ; pour autant elle marque, pour la seconde fois en quelques jours, le conflit dirimant entre le peuple et la représentation nationale.

Or, avec Septembre, ce qui surgit ce n'est pas seulement un peuple qui va faire le travail que ne fait pas l'assemblée ; c'est surtout un peuple violent, irrationnel, immaîtrisable et immaîtrisé, un peuple qui suscite peur et effroi, et qui va laisser des traces dans l'imaginaire politique renforçant encore plus la défiance générale qu'une certaine bourgeoisie aura toujours nourrie à son égard, le considérant toujours plus ou moins comme une bête brute, vulgaire qu'au mieux une saine éducation devrait pouvoir contenir ; qu'au pire, il faut maintenir à l'écart tant il s'avère dangereux. On est ici au plus loin de la représentation idyllique d'un peuple souverain, bienveillant et unificateur. On n'oubliera pas de sitôt ce peuple assoiffé de sang : il est l'ombilic de la démocratie qui à la fois s'appuie sur le peuple mais ne cesse jamais vraiment de s'en méfier ou défier.

Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir affirmait Rousseau avec tout l'implicite qui s'y niche de la nécessité de protéger le peuple contre lui-même.

Principe même de la République, le peuple ne peut qu'être magnifié, sanctifié : comme tout principe il est ce qui justifie tout et rend tout possible. Il est au fond comme l'homme naturel de Rousseau : naturellement bon. C'est donc la société qui le corrompt, cette société mal fagotée, mal instituée, inachevée. On cherchera encore du côté du politique, à côté de l'éducation populaire d'ailleurs, la solution au problème.

Il faut, à cet égard, relire ce que Danton déclarera le 10 mars 93 à la tribune de la Convention :

Soyons terribles, pour dispenser au peuple de l'être

Car Danton dit deux choses également importantes : d'abord que la violence populaire est toujours le résultat d'une défaillance du politique ce qui est une autre manière de rappeler que l'état normal des choses politiques est bien celui où il s'en remet à la représentation nationale et que son irruption dans le champ politique est toujours une provisoire - et souvent dangereuse - exception qui ne saurait être fondatrice. Mais il dit aussi l'absolue pureté et innocence du peuple qui est réaffirmé en sa dignité de principe sacré. Au fond, la distribution des rôles est assez claire dans l'esprit de Danton : c'est à l'Assemblée, c'est au politique de faire quand il le faut, le sale travail, mais de toute manière de traduire politiquement les demandes du peuple pour mettre au peuple de demeurer dans le ciel pur des idées et des principes.

Prises ensemble ces deux choses disent l'essentiel du politique qui pourraient prêter à sourire tant la révolution se voulut à l'écart de tout préjugé religieux où elle n'a cessé de considérer une large part de la source des troubles dont la société souffrair, si ne s'y jouait pourtant la cohérence de tous les rites de fondation.

On ne fonde jamais sur rien et tous les rites de fondation le disent : au départ, il y a toujours une mise à mort, un cadavre que l'on enterre. Freud crut y déceler le meurtre du père ; Girard, la crise mimétique par excellence et la logique sacrificielle qui préside à toute sortie de conflit gémellaire. Mais au fond qu'importe ! ils sont raison tous les deux : au début, au fond, que l'on enterre, il y a toujours un cadavre, une mise à mort ; une mise hors-jeu et c'est cela aussi que l'on nomme principe.

La langue le dit.

Celui qui bâtit, d’abord creuse : les fondations. Fundationes désigne les assises par quoi on affermit un édifice. La métaphore est classique, implicite ici d’entre ce qui est fragile et se bâtit sur le sable et ce qui s’édifie sur le roc . L’acte même de fonder est le signe de la force. Le grec dit, pour fondation, καταβολη désignant à la fois le contraire de ana c'est-à-dire un mouvement vers le bas et βαλλω : jeter, lancer mais aussi frapper.Le terme est manifestement ambivalent qui dit à la fois le mouvement vers le haut et vers le bas ; qui dit à la fois la construction et la destruction. Volvo vient de ελυω qui signifie rouler. C’est ce terme qu’utilise Jean dans l’Apocalypse : révéler des choses cachées depuis la fondation du monde ( καταβολη κοσμου ) Le cosmos c’est l’ordre, l’organisation et donc la discipline, mais aussi la construction. On est là au centre de ce qui importe : avec le même suffixe on a symbole, diabole, catabolisme et anabolisme ; avec le même préfixe : catastrophe. Celle-ci est ainsi l’action de se détourner vers le bas pour éviter les coups. Quand Romulus creuse le sillon, il y eut non seulement le cadavre préalable de son frère mais surtout celui, enterrée vivante de sa mère. Quand Moïse fonde Israël, il y a non seulement les cadavres de tous ceux qui furent massacrés après l'épisode du veau d'or mais il y a le sien aussi, lui qui mourut aux portes de la Terre Promise, tant il est vrai que le principe qui régit un ordre ne peut pas lui-même faire partie de cet ordre. Le christianisme lui-même s'érige sur un cadavre, d'ailleurs escamoté, subrepticement enseveli, celui du Christ lui-même, et de son double Jean le Baptiste. L'ordre suppose le principe, mais toujours le tue. L'ordre politique qui se veut défenseur du droit, et grand canalisateur de la violence, n'y peut parvenir qu'en expulsant violemment la violence elle-même, en s'arrogeant le monopole de la violence légitime. En expulsant la violence, il expulse en même temps le peuple. Ce pourquoi, le peuple, double gémellaire du politique, ne peut subsister face à lui.

Cette expulsion, qui est originaire, qui est de l'ordre de la fondation, représente l'endroit exact où le politique jouxte le sacré :

Ce prix c'est celui si coûteux qu'il y a à fréquenter cette bordure politique du sacré. L'effroi, le dégoût, la terreur et l'enthousiasme sont les émotions qui signent l'expérience de cette bordure, là où la révolution et ses acteurs peuvent sombrer dans le néant, là où la violence faite au corps de l'ennemi a partie liée avec une vengeance fondatrice et la souveraineté populaire.

Les conventionnels ont voulu protéger le peuple de la brûlure du geste sacré en la concentrant dans la Convention, ses comités et le tribunal révolutionnaire. Mais nul n'est vraiment à l'abri d'une transaction sacrée où la fondation des valeurs exige la mort des hommes, où il faut s'engager corps et âme, où chacun peut périr d'effroi ou être gagné par le dégoût. Là est à notre sens le prix oublié de la Révolution , le prix enfoui de la terreur, prix indissolublement éthique et politique. 11

Je n'ai jamais su s'il valait mieux parler de la bordure sacré du politique ou de la bordure politique du sacré : peut-être ne s'agit-il finalement que d'une question de position. D'une question qui montre à la fois combien le politique ne saurait se dispenser d'une transaction sacrée ; mais aussi combien, inéluctablement le sacré débouche, à un moment ou à un autre, sur une transaction politique - ce que l'histoire a amplement montré.

S Wahnich évoque la brûlure du geste sacré : oui, on ne fréquente pas impunément ces moments fondateurs qui recèlent toujours en leur sein quelque chose de la terreur eschatologique ou de la lutte apocalyptique visant à l'enchaînement de Satan. Pour que la République puisse se fonder, il fallut bien arracher au monarque sa pourpre sacrée et son exécution, par l'incroyable transgression de l'ordre ancien qu'elle impliquait, sera devenue l'acte tellement fondateur, si dramatique, que plus aucun retour en arrière ne fut plus ni possible ni même concevable. En faisant se refermer les eaux de la Mer Rouge sur les troupes de Pharaon, Moïse, lui aussi, empêcha que tout retour en Égypte fût possible. La grande colère du Christ en chassant les marchands du Temple, la transgression du Shabbat - fût ce pour accomplir des miracles ) aura été une autre manière de refermer le chemin derrière soi. Il n'est pas de fondation qui n'obstrue la route derrière soi. Et même s'il n'est pas d'avenir pour un peuple qui n'aurait pas d'histoire, il n'empêche que cet avenir n'est perceptible que pour celui qui l'aura définitivement recluse dans le passé.

On comprend mieux alors pourquoi les constituants de 89 durent prendre le risque aporétique d'un peuple abstrait, si difficilement lisible : c'était le prix à payer au sacré de la fondation. On comprend mieux la gêne éprouvée par les jacobins devant cette violence effrénée, incontrôlable, qu'ils ne purent ni totalement approuver ni surtout réprouver sans se dédire, sans surtout bafouer les principes de leur légitimité. Rien ne leur fit jamais autant peur que, non le peuple en lui-même mais plutôt que la dissolution de celui-ci en ses divisions, ses peurs.

Mais on gardera présent à l'esprit ce moment si délicat où le peuple se dresse en face de ses élus : on se trouve ici non dans le cas d'une opposition contre-révolutionnaire mais dans celui d'un élan à redonner au mouvement. Le peuple se lève, non pour en finir, mais pour aller de l'avant, pour se substituer à une Assemblée qui ne va pas assez loin. C'est le moment où le peuple entre dans l'arène ; rentre dans le jeu. Cet instant, explosif, où le principe cesse d'être extérieur au système qu'il légitime et où, normalement, c'est le système qui explose.

Quelle marge de manoeuvre pouvaient encore avoir les pharisiens face à Jésus ? Comment pouvoir encore prétendre parler au nom de Dieu quand précisément Dieu est ici en face de vous. Quand le principe s'incarne, plus aucune médiation n'est possible. Le symbole ne fonctionne que s'il demeure en écart à ce qu'il symbolise. On se trouve ici au moment précis de la fin du politique.

Il n'y a dans de tels cas que deux solutions :

- on récuse la réalité, l'authenticité du principe présenté comme fauteur de troubles, falsificateur, parjure ou blasphémateur. C'est ce que fit le Sanhédrin de Jérusalem, dirigé par Caïphe : le Christ une fois éliminé, la transaction symbolique pouvait reprendre. C'est aussi ce qu'ironiquement, suggère Brecht après les émeutes de Berlin en 1953 :

J'apprends que le gouvernement estime que le peuple a « trahi la confiance du régime » et « devra travailler dur pour regagner la confiance des autorités ». Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre 12

- l'autre solution est de tout reprendre à zéro : avec tous les risques et dangers possibles, s'effacer et laisser le principe agir qui balayera tout sur son passage avant qu'une nouvelle transaction puisse avoir lieu.

Ce qui pose la question de la violence légitime.

La Terreur

Les historiens s'accordent à considérer que ces journées révolutionnaires marquent à la fois le début de la Terreur et en réalité une seconde Révolution dans la première, l'échec de cette dernière le 9 Thermidor achevant définitivement l'élan de 89. Terreur, on l'a déjà souligné, qui forme l'abcès de fixation à la fois politique et historiographique à partir de quoi se dessine une véritable ligne de partage entre la gauche et la droite en France. Mais on ne peut comprendre que la Terreur revête cette importance que si on cesse de la considérer comme un accident de l'Histoire, un enchevêtrement malheureux et peut-être inévitable d'événements, de défaites et de séditions ; que si, au contraire on tente de la penser pour ce qu'elle est : un moment fondateur.

L'impensé de la République

Aussi désagréable qu'elle soit - mais elle l'est plus pour ce qu'elle fut une politique institutionalisée que pour le nombre de victimes qu'elle fit - la Terreur est une réalité politique avec quoi il faut compter - et penser.

Du latin terror (épouvante, terreur) et terreo, effrayer, épouvanter, le terme, avant de désigner une période politique et le régime institué autour de Robespierre, Couthon et Saint Just avec le Comité de Salut Public relève ainsi du domaine psychologique. Il a d'ailleurs exactement les mêmes caractéristique que le terme angoisse 13 qui stipule une peur extrême dont, surtout, on ne parvient pas à identifier les causes.

Si le terme est surinvesti politiquement aujourd'hui, c'est, sans doute au prix de deux confusions :

- d'une part confusion entre ce qu'elle est et les conséquences qu'elle a produites (exécutions, massacres etc) au point que la légitime désapprobation qu'elle suscite (jamais dénuée d'arrières-pensées politiques ou idéologiques, cependant) occulte la nature même du régime et de la politique alors poursuivie ;

- d'autre part, confusion entre cette politique et l'apparition du terrorisme - terme difficilement définissable mais qui dénote une violence politique s'exerçant non sur un champ de bataille mais n'importe où, et s'exerce sur des populations civiles, même pas nécessairement impliquées dans le conflit et qui se révèle ainsi être la forme exacerbée de l'universalisation de la guerre ne respectant plus aucune des conventions, ni rien de ce que le droit de la guerre avait pu tenter de déterminer.

Quoiqu'il en soit, le dégoût qu'elle suscite pour les conséquences qu'elle entraîna, la désapprobation pour la politique qu'elle suppose, ne font pas pensée et il ne me semble pas qu'on puisse jamais rendre compte d'un phénomène politique qui demeure pourtant l'impensé sinon le refoulé de la République en l'évacuant ainsi du côté des passions.

Une expression domine ici : ligne de partage ou limite extrême. Dans cet impensé de la République, dans ce qui semble fonctionner comme un refoulé, demeure cette quasi-idée - qui fonctionne d'autant mieux comme une évidence qu'elle est moins conceptualisée - qu'il y a une limite à ne pas franchir ; que l'ordre républicain qui se pense comme la forme moderne de l'ordre social est un juste milieu, un moyen adéquat entre ces deux extrêmes que seraient d'une part la dissolution totale du lien social et l'ordre pur incarné par le totalitarisme , entre le plus d'ordre du tout et le trop d'ordre. Digne héritière en cela de la morale aristotélicienne du juste milieu, la République se veut l'intermédiaire entre l'individu-roi où elle ne voit qu'anarchie et désordre et l'absolutisme et plus tard le totalitarisme qui seraient le règle du tout État En somme l'individu par l'Etat plutôt que contre l'Etat. Digne héritière de la pensée grecque du IVe siècle, c'est-à-dire essentiellement de Platon et Aristote, la République, si elle ne valide évidemment pas l'idée que la démocratie fût la limite extrême de la dégénérescence des systèmes politiques, reprend néanmoins celle, si caractéristique de la pensée grecque, de la pente naturelle des systèmes à se dégrader, invariablement, inéluctablement.

Or c'est bien ici que le bât blesse : ce n'est pas du tout la même chose de considérer que la Terreur fût la pointe extrême de la dégradation de la démocratie ou de considérer au contraire qu'elle en fût la négation, la contradiction. Et l'on observe du coup assez aisément la différence d'attitudes dans la pensée politique française entre ceux qui, gardant présente à l'esprit l'idée d'une menace intrinsèque, viseront toujours à contenir l'esprit révolutionnaire dans des limites dites raisonnables et ceux, au contraire, qui estimeront qu'il en faut pousser la logique jusqu'à son terme. Pour les uns, la Révolution est finie depuis longtemps ; pour les autres, toujours vivante. Assurément, l'apparition des grands systèmes totalitaires au XXe compliqua d'autant plus le débat que d'aucuns y virent la conséquence directe des contradictions et faiblesses des démocraties parlementaires.

Car, oui, c'est bien au fond ainsi qu'il faudra poser le problème : la Terreur est-ce encore la République ou est-ce déjà du totalitarisme ? quitte, en posant ainsi les termes de la question, à commettre un impardonnable anachronisme - auquel, du reste, tous les hommes politiques contemporains succombent désormais.

La Terreur : une violence fondatrice

Si l'on accepte de sortir ne serait-ce que quelques instants des grilles de lecture politiques ou historiographiques traditionnelles, et de prendre le concept pour ce qu'il est - psychologique - on est amené assez vite à la considérer comme un moment effectivement fondateur, où très vite la Terreur apparaîtra, non comme un problème mais comme une solution ; non comme une question, mais bien comme une réponse.

Car c'est bien ici une donnée de la psychologie élémentaire : on sort de l'angoisse et de la terreur en tentant de donner un nom à ce qui vous paralyse. Avoir peur, c'est toujours avoir peur de quelque chose et parce que l'on sait identifier, même mal, même de manière erronée, la cause, on se donne en même temps le moyen d'agir.

C'est ainsi que l'on apprend à sentir, jusqu'à donner un nom à la terreur et à l'horreur, qui, dans un drame réel, n'ont point de nom ni de forme. On sait bien que, dans les terreurs paniques, ceux qui fuient ne savent pas qu'ils fuient ni qu'ils ont peur; c'est qu'ils ne sont plus du tout au spectacle

Alain 14Il n'y a pas d'ordre, on l'a vu, sans un principe ordonnateur qui lui soit extérieur. Repérer, nommer ce principe, revient toujours à sortir de la soupe primitive, de l'indistinction originelle et donc à établir des différences, des altérités, des extériorités. Il n'est pas de société qui ne se pense comme la réponse à une crise antérieure ; pas de conscience qui ne se forge sans se différencier de l'autre ; pas de désir qui ne le soit d'assimilation et donc de repérage de cette altérité que l'on tend ainsi à combler.

La transaction commence avec la nomination de la peur. L'analyse de R Girard permet de le montrer avec suffisamment de clarté : il n'est pas de plus grand danger pour une société que cette guerre de tous contre chacun qui conduit à ce que, si chacun s'oppose à l'autre, tout le monde se ressemble en ceci qu'il s'oppose à l'autre. Dès lors, les marques mêmes d'une société organisée, qui fait d'elle une foule mais pas une société - des individualités s'assemblant au gré des intérêts mais conservant leur spécificité, leur différence - s'estompe au profit d'une masse indistincte. Il n'est pas un récit de fondation qui ne dise à la fois combien ceci suscite la peur maximale et combien la solution trouvée - toujours là même - consiste à canaliser cette angoisse / haine vers un seul. Ce processus émissaire prélude à la transformation de la foule en collectif et toute société le ritualisera ne serait-ce que pour tempérer les violences surgissantes. Mais c'est dire aussi que toute société retombe dans l'indistinct quand cette ritualisation cesse de pouvoir fonctionner. Or cela se passe exactement au moment où l'ennemi ne peut plus être nommé, où il est partout et tout le monde à la fois. Dans une foule aussi bien que chez un individu c'est exactement ce qui se passe quand il y a danger, menace et qu'il n'est aucune solution pour l'esquiver : le rationnel cesse d'avoir la main, qui n'est plus capable de nommer l'ennemi, plus aucune transaction symbolique ou intellectuelle ne peut plus avoir lieu et la foule subitement s'ébroue, fuit en tout sens et commet ce qu'on ne peut même plus nommer des excès tant l'idée même de limite s'est évanouie.

De l'objet blanc

Pour que la foule puisse faire corps, faire société, c'est-à-dire se constituer ou demeurer un collectif organisé, encore faut-il qu'en son sein circule un objet qui symbolise cette collectivité, qui soit l'objet transactionnel symbolisant la communauté. En période ordinaire, c'est souvent l'argent 16 ; en période de troubles, ou de refondation, c'est le glaive. Il y a crise à chaque fois que cet élément blanc, qui est un joker, un symbole, se fait boîte noire et ne parvient plus à circuler mais empêche au contraire

Or, c'est exactement la situation qui préside à cet été 92 : un monarque traître mais que l'on ne condamne pas ; des défaites militaires ; la guerre civile en Vendée ; une Assemblée qui temporise ... bref une situation qui semble bloquée, où l'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur, mais partout jusque et y compris en son propre camp. Où c'est la Révolution, son esprit, son projet, qui semble menacée en son principe même. Où c'est le peuple qui prend les choses en main.

Prendre ces événements par le biais anthropologique a deux avantages : d'abord esquiver les discours convenus - et passablement réactionnaires sur un peuple ivre de pulsions - celles que Freud appellera pulsions humaines d’agression et d’auto-destruction 17- ou encore sur la barbarie de l'instinct qui placerait invariablement l'oeuvre civilisatrice entre les mains des élites seules capables de contenir les pulsions régressives du peuple ; ensuite de prendre l'événement pour ce qu'il est, non pas un accident de l'histoire mais un moment fondateur. Encore faut-il saisir de quoi ce moment est la fondation.

Que ce soit en Août au Tuileries ou en Septembre, on ne dira jamais assez que ce qui se joue c'est ce travail de justice que l'Assemblée ne fait pas. La grande transaction symbolique qui fonde le contrat social n'est-il pas le transfert à l'appareil d'Etat, du droit de poursuite et de vengeance ? En échange de la sécurité et de la reconnaissance des droits individuels. Or, ici, à ce moment précis le contrat est rompu. Dès lors le peuple reprend ses droits et notamment celui de poursuite et de vengeance. Remarquons bien que les massacres ne se font pas n'importe où et contre n'importe qui ... mais dans les prisons et contre les ennemis de la République.

C'est bien de vengeance dont il s'agit et cette vengeance est la sublimation de cette angoisse, informe ou polymorphe, indistincte qui va déplacer son objet du côté de ces ennemis qu'on peut enfin nommer. C'est bien donc aussi de justice dont il s'agit, en l'espèce de justice révolutionnaire. Mais pour autant que l'on se souvienne que le contrat consiste justement en cette délégation du droit de vengeance, que c'est cette dévolution à un tiers de ce droit qui est fondateur, alors force est de constater que l'on se situe ici avant ; juste avant !

Ce qu'avaient montré les analyses des récits bibliques de la Pentecôte et de la Tour de Babel d'un côté et celle de la mort de Romulus d'autre part, c'est :

- les temps de fondation sont toujours des moments de communication et chaque fois que le mouvement part du bas vers le haut ( Babel et le veau d'or) on a affaire à une crise où le collectif se délite en masse indistincte ; chaque fois qu'il part du haut, d'un locuteur déterminé alors circule dans la foule indistincte un objet blanc (les Tables de la Loi ; le polyglotisme ) et cette foule fait corps, peut se transformer en collectif.

- que cet objet blanc qui se transmet de main en main est la condition sine qua non de la société, dont la circulation empêche précisément la foule de fuir, s'égayer.

- que l'on a toujours tort de confondre les deux mouvements distincts de la constitution de la foule en collectif et celui de la société en corps politique organisé. C'est d'ailleurs bien cette même erreur que l'on commet à chaque fois que l'on évoque la Terreur, où l'on mêle aisément cause et effet ; sa dimension politique et anthropologique. Or, nous l'avons dit, le problème que pose la Terreur c'est précisément ce vis-à-vis, insolite, catastrophique au sens étymologique du terme, entre le peuple et la représentation nationale.

De ce point de vue il s'agit effectivement d'une crise politique qui débouchera conjointement sur une conception du pouvoir comme monopole - tempérant - de la violence légitime ; mais aussi sur une conception du peuple, plutôt négative - pour ne pas dire effrayante qui va s'insinuer dans tous les discours politiques à venir (ne pensons qu'à Constant qui assimilera si aisément révolution à Terreur qu'il en inventera un système prompt à écarter le peuple autant que faire se peut) et qui ne fera que renforcer l'acception si négative que la démocratie eut tout au long du XIXe . 18 Et, oui, la question est alors de voir comment la représentation - faute de disparaître - ne pourra que relayer la violence populaire.

Mais la Terreur c'est aussi cela : ce surgissement, violent, du peuple dans l'arène. Qui engage à la fois une réflexion sur les rapports si étroits entre violence et politique et sur la représentation qu'on se fera du peuple lui-même.

En réalité il faut regarder ces deux mouvements ensemble, face à face mais bien considérer qu'effectivement si politiquement la question demeure celui de la représentation ; en revanche celle du peuple surgissant, est une question anthropologique parce qu'elle engage les re(fondations) et ce que W Benjamin nommait violence divine.- que l'on se situe donc bien dans un moment, une circonstance - au sens étymologique de ce qui se tient autour et tournoie : ce pourrait être la leçon à tirer de tels récits. Nous avons appris, soit dans les textes sacrés avec l'Alliance, soit dans les textes philosophiques, avec Hobbes, Rousseau etc, ... qu'une société se fondait toujours sur un contrat fondateur, fût-il seulement théorique. En réalité, elle semble ne tenir qu'à la circulation de cet objet blanc. Parce que nul ne le détient - en tout cas ouvertement et définitivement - parce qu'il passe de main en main, que chacun est supposé le détenir sans jamais l'avouer ou même le savoir, cet objet blanc rend possible le passage au nous. Le quasi-objet constitue le nous parce qu'il est l'essence de la relation. Ce n'est qu'après, plus tard, qu'on cherchera à fonder la société sur la volonté générale ou sur l'idée abstraite de contrat voire sur un Dieu transcendant mais la condition première de la société n'est pas à rechercher dans une abstraction qui la précéderait, seulement dans la circulation de cet objet blanc qui marque l'espace social des relations. Avec lui, cesse la turbulence des temps fondateur ; avec lui commence l'histoire.

- or, cet objet blanc, s'il est dans les temps ordinaires l'argent, d'un côté et le discours sur le respect de la loi - qui fait quant même l'essence même du politique ; cet objet, dans les temps de crise et de fondation n'est autre que le glaive - celui de la vengeance que le politique ne prend, pas encore ou plus, en charge.

Rupture du sacré

Ce que S Wahnich montre assez bien c'est la rupture du sacré intervenue au printemps 92 : tout, depuis 89, le serment du Jeu de Paume à tous ceux prêtés depuis 90 et la fête de la Fédération, disent l'engagement total de chacun au service de la liberté, de la Révolution incarnée dans ce corps blanc circulant qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or c'est ce corps sacré-là qui a été bafoué qui explique tous les mots d'ordre du type la liberté ou la mort ! Le rôle du législateur est de traduire la volonté souveraine dans la loi : quand il ne le fait pas, le peuple le relaye - et la médiation est par terre. Mais c'est bien pourtant au nom de cette médiation que le peuple surgit et agit en même temps qu'il ne cesse de demander que le législateur assume ses responsabilités et prenne en charge l'exigence populaire de vengeance autant que de défense c'est-à-dire lui donne une forme symbolique normative et assume ainsi la transaction.

Le peuple est debout prêt à venger la majesté nationale outragée. Ces moyens de rigueur sont justifiés par l’article 2 des droits de l’homme : “Résistance à l’oppression !” Quel malheur cependant pour des hommes libres qui vous ont transmis tous leurs pouvoirs de se voir réduits à tremper leurs mains dans le sang des conspirateurs

Rappelez-vous, Messieurs, ce serment sacré et souffrez que le peuple, affligé à son tour, ne se demande si vous l’avez abandonné 19De ce point de vue on peut effectivement considérer que cette irruption du peuple loin d'être une exception souveraine, n'est jamais que la re(fondation) , la (re)présentation de la médiation initiale. Cette soudaine appropriation de la souveraineté par le peuple ne constitue ainsi pas vraiment un transfert de sacralité mais la reprise (en main) d'une sacralité politique bafouée, négligée. L'événement, évidemment, devait laisser des traces qui obligea le politique à prolonger cette demande souveraine de vengeance. De ce point de vue encore la politique de Terreur n'est jamais rien d'autre que ce prolongement c'est-à-dire l'institutionalisation de la vengeance souveraine ; fondatrice. C'est le sens du soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être de Danton.

Le politique ne l'oubliera jamais ! ni sa crainte sans cesse renouvelée à partir de ce moment d'être débordé ! ni donc sa crainte du peuple qui confine très souvent, et pas seulement à droite, avec un franc mépris , en tout cas un réel défi.

le peuple comme problème social

L'ultime problème que pose le peuple est celui de sa diversité ; problème qui a un pendant politique celui de sa correcte représentation que le peuple abstraction ne permet pas ; mais pendant social lui-même qui tient à la reconnaissance de cette diversité avec la mise en place de relais qui lui permettent de s'épanouir et de s'exprimer.

Tout au long des XIXe et XXe la question se posera : notamment autour de l'instauration ou non d'un suffrage proportionnel. Mais dans l'épaisseur du tissu social lui-même par la difficile reconnaissance des associations, des syndicats puis des partis politiques. Mais par l'extension aussi du droit : au fond la Révolution avait fait s'arrêter le droit, et en particulier les droits élémentaires, à la porte de l'atelier, de l'usine mais aussi de la famille. La si difficile apparition du droit de grève, d'un véritable droit du travail mais aussi d'un droit de la famille ; ou encore le si honteusement tardif droit de vote des femmes auront avec cruauté montré les limites d'une représentation universaliste du peuple - si aisément encline à défendre les intérêts des puissants - explicité aussi combien l'élection au suffrage universel, si elle est une condition nécessaire n'est en tout cas jamais suffisante pour garantir que le pouvoir soit, ou demeure, au service de l'intérêt général. Au moins jusque dans les années 70, le système semblait avoir trouvé un équilibre, notamment avec État hérité du programme de la résistance et sur le principe de quoi droite comme gauche s'étaient accordées. L'offensive libérale qui a mis en avant la réussite et la responsabilité individuelle - bien avant la solidarité - a brisé cet équilibre fragile.

Non que le citoyen se désintéressât de la chose publique, mais hormis les présidentielles, il boude volontiers les urnes où il ne voit plus de garanti et, sans pour autant être passif, privilégie plus volontiers les associations, les systèmes locaux d'entraide bref les intermédiaires. Et le fait d'autant plus volontiers qu'il a le sentiment que la classe politique s'est constituée en caste fermée de privilégiés ; que le rôle de l'Etat s'étant affaissé sous les coups de butoir de l'offensive libérale, il n'est plus nécessairement la réponse aux aspirations du peuple ; qu'enfin la mondialisation a fini d'ôter au politique toute réelle marge de manoeuvre qu'il aura délaissé au profit de l'économie mais surtout de la finance internationale ainsi que des experts en tout genre.

C'est tout l'intérêt de l'analyse de Rosanvallon * que de considérer que la démocratie est à un tournant et qu'elle doit se réinventer à partir de trois axes :

- l’extension des procédures et des institutions au-delà du système électoral majoritaire : et considérer notamment comme essentielle la demande d'instances indépendantes de contrôle ; vitale la limitation des mandats des élus etc

- l’appréhension de la démocratie comme une forme sociale : parce que tous les facteurs d'intégration sont désormais en panne du fait de l'affaissement de l'Etat, et la méfiance que dès lors ce dernier suscite, il n'est pas d'autre solution pour que demain la démocratie vive que de l'inscrire de plain pied dans le social, avec vocation de recréer de la solidarité faute de quoi elle cessera bientôt de pouvoir faire corps. Ce que la modernité nous apprend c'est combien justement aujourd'hui la lutte contre le délitement de la société ne se joue plus exclusivement dans le politique comme le crurent encore les constituants de 89 et de 93, mais bien dans le social - dans le sociétal.

On le sait Tocqueville avait subodoré que l'accomplissement de la démocratie fût son plus grand péril et que, le citoyen rapetassé sur ses désirs individuels et le souci de préserver son pré-carré n'en finisse par se soumettre à la plus placide des tyrannies.

L’argument de Tocqueville m’importe parce qu’il m’incite à mettre en évidence ce qu’il dissimule. Soit le concept d’égalité des conditions : il a le mérite de faire découvrir, en deçà de la définition de la démocratie comme régime, un changement dans la vie sociale. Mais comme il ignore le conflit de classes, il méconnaît le fait que le pouvoir ne cesse d’en dépendre. En bref, réduire la démocratie au règne de l’égalité des conditions, c’est dissoudre la société, ne concevoir qu’un réseau de relations entre des individus. 20

- le développement d’une théorie de la démocratie-monde. Tant du fait de la mondialisation que de la montée des périls écologiques d'ailleurs il semble clair que plus aucune solution locale ne saurait être valide. Qu'il faille inventer une démocratie au niveau mondial passe assurément par des institutions démocratiques et non technocratiques comme c'est le cas actuellement mais par des institutions qui ne soient pas qu'internationales mais précisément mondiales c'est à dire que les délégations qui les composent ne défendent pas les seuls intérêts nationaux qui les ont mandatés mais prennent le point de vue de la planète, c'est-à-dire au fond mondial.

Rosanvallon a raison : la solution ne saurait être technique. Elle implique trop le peuple lui-même dans sa diversité et sa demande de cohérence sociale pour qu'un simple dispositif si sophistiqué soit-il y pourvoie jamais.

E Morin a raison peut-être : la solution, si lointaine qu'elle peut nous sembler encore, naîtra sans dote de la complexité même de la situation et la gravité même des périls qui nous menacent nous fera peut-être dépasser conflits et contradictions pour réinventer cette solidarité.

M Serres a raison sûrement, par sa double référence aux sciences et au récit de Robin des Bois : pas plus dans les sciences que dans le champ social les solutions n'émergent d'où on les attendait et certainement pas des espaces anciens. Le nouveau ce n'est jamais vraiment ce que l'on cherche, c'est ce sur quoi on tombe parce qu'à l'affût, on était en quête d'autre chose que les modèles anciens permettaient de concevoir.

Mais justement ! de la même manière que, dès le printemps 92 certains annonçaient les nuages et la longue impatience du peuple, de la même manière, aujourd'hui, sans qu'on puisse évidemment en dessiner les contours, il y a fort à parier que nos démocraties sont à l'aube d'un surgissement qui de la même manière qu'en 92, rebattra les cartes et constituera une (re)fondation. Il ne s'agit pas de sombrer ici dans le mythe romantique du soir du grand soir ! Pour autant, de l'impuissance des politiques à leur aveuglement, des crises financières à répétition face à quoi nous demeurons interdits aux périls climatiques face à quoi nous ne cessons de louvoyer, comment ne pas sentir combien la nuée de l'orage est déjà sur nous (Nietzsche) ?

Le peuple est de retour et le fait même qu'aisément on le range au magasin des accessoires du populisme en est un signe. Sorte d'épouvantail qui n'aide vraiment pas à penser tant le concept est confus - quoiqu'on puisse y trouver des constantes - mais qui révèle manifestement, sous ses simplifications abusives, des remugles fascistes qui ne se cachent plus véritablement, mais qui traduit aussi l'invraisemblable mépris nourri par la classe dominante à l'endroit du peuple, le populisme est un de ces signes précurseurs d'une menace jamais éteinte devant la désaffection du politique.

Pourtant, aujourd'hui comme hier, est-il d'autre solution que la démocratie ? à réinventer sûrement, à complexifier ; à adapter en tout cas à la nouvelle donne mondiale. Et s'il est bien un point commun entre la démocratie et les exigences environnementales, c'est bien ici qu'il se trouve : les solutions non selement ne seront pas techniques mais partiront bien du bas ; sûrement pas du haut.

1) lire sur la question Rosanvallon, le peuple introuvable

1) lire sur la question Rosanvallon, le peuple introuvable

on trouvera ici une série de textes de P Rosanvallon :

| Textes | Vidéos | |

| Articles | 5/7 Frce Inter | |

| Crise de l'égalité (Libé 26 août) | Cours | |

| Le retour du refoulé | Réinventer démocratie | |

| myopie des démocratie | Entretiens sur légitimité démocratique | |

| du populisme | Controverses du progrès | |

| vivre ensemble | La société des égaux ( 2 vidéos ) | |

| mythe du citoyen passif | ||

| histoire du politique | ||

| ITV | sur société des égaux | |

| sur victoire Hollande | ||

| absence utopie sociale | ||

2)Rousseau, Considérations sur le gouvernement de la Pologne

Nobles Polonais, soyez plus, soyez hommes. Alors seulement vous serez heureux et libres; mais ne vous flattez jamais de l'être tant que vous tiendrez vos frères dans les fers.

Je sens la difficulté du projet d'affranchir vos peuples. Ce que je crains n'est pas seulement l'intérêt mal entendu, l'amour-propre et les préjugés des maîtres. Cet obstacle vaincu, je craindrais les vices et la lâcheté des serfs. La liberté est un aliment de bon suc, mais de forte digestion; il faut des estomacs bien sains pour le supporter. Je ris de ces peuples avilis qui, se laissant ameuter par des ligueurs, osent parler de liberté sans même en avoir l'idée et, le coeur plein de tous les vices des esclaves, s'imaginent que, pour être libres il suffit d'être des mutins. Fière et sainte liberté! si ces pauvres gens pouvaient te connaître, s'ils savaient à quel prix on t'acquiert et te conserve, s'ils sentaient combien tes lois sont plus austères que n'est dur le joug des tyrans; leurs faibles âmes, esclaves de passions qu'il faudrait étouffer, te craindraient plus cent fois que la servitude; ils te fuiraient avec effroi comme un fardeau prêt à les écraser.

Affranchir les peuples de Pologne est une grande et belle opération, mais hardie, périlleuse, et qu'il ne faut pas tenter inconsidérément. Parmi les précautions à prendre, il en est une indispensable et qui demande du temps. C'est, avant toute chose, de rendre dignes de la liberté et capables de la supporter les serfs qu'on veut affranchir.

3) Rousseau, Contrat social, dont notamment :

- II,6

4) voir aussi

5 ) sur l'acte symbolique du vote, relire ce qu'autour des deux tours de la présidentielle nous écrivions :

- Votons

- suffrage, abstentions et vote

- Parole

6) à quoi nous avons déjà consacré quelques pages inachevées

7) C'est bien ici le parti pris de Furet dans son Histoire de la Révolution que de considérer que l'historiographie de la Révolution aura été sans cesse polluée par les prises de position politique des uns et des autres et notamment par les réinterprétations a posteriori des marxistes.

8) S Wahnich, De l'économie émotive de la terreur

9) qui correspond assez bien à cette réponse de Robespierre à l'accusation de JB Louvet faite le 5 nov 92 à la Convention Nationale

Les magistrats pouvaient-ils arrêter le peuple? Car c'était un mouvement populaire et non la sédition partielle de quelques scélérats pour assassiner leurs semblables. (...) Que pouvaient les magistrats contre la volonté déterminée d'un peuple indigné qui opposait à leurs discours et le souvenir de la victoire remportée sur la tyrannie et le dévouement avec lequel ils allaient se précipiter au devant des Prussiens, et qui reprochaient aux lois mêmes la longue impunité des traîtres qui déchiraient le sein même de leur patrie. Pleurez même les victimes coupables réservées à la vengeance des lois et qui sont tombées sous le glaive de la justice populaire ; mais que votre douleur ait un terme comme toutes les choses humaines.

Les magistrats pouvaient-ils arrêter le peuple? Car c'était un mouvement populaire et non la sédition partielle de quelques scélérats pour assassiner leurs semblables. (...) Que pouvaient les magistrats contre la volonté déterminée d'un peuple indigné qui opposait à leurs discours et le souvenir de la victoire remportée sur la tyrannie et le dévouement avec lequel ils allaient se précipiter au devant des Prussiens, et qui reprochaient aux lois mêmes la longue impunité des traîtres qui déchiraient le sein même de leur patrie. Pleurez même les victimes coupables réservées à la vengeance des lois et qui sont tombées sous le glaive de la justice populaire ; mais que votre douleur ait un terme comme toutes les choses humaines.

(...) Gardons quelques larmes pour des calamités plus touchantes. Pleurez cent mille patriotes immolés par la tyrannie, pleurez nos citoyens expirant sous leurs toits embrasés, et les fils des citoyens massacrés au berceau ou dans les bras de leurs mères. N’avez-vous pas aussi des frères, des enfants, des épouses à venger ? [...] Mais consolez-vous si vous voulez rappeler sur la terre l’égalité et la justice exilées et tarir, par des lois justes, la source des crimes et des malheurs de vos semblables. La sensibilité qui gémit presque exclusivement pour les ennemis de la liberté m’est suspecte

ou à la réponse que Cambacérès fit à Danton et à cette autre intervention de Danton :

| Cambacérès | Danton |

|---|---|

|

|

11)Sophie Wahnich, La liberté ou la mort, p 94

12) Brecht, La solution, Œuvres, Vol. 23, p. 249 et suiv., Notes page 546, L'Arche éditeur, 1999

13) qui lui-même dérive de angustiae, désignant l'étroitesse en référence au malaise caractérisé par une peur intense accompagnée de sensations de resserrement à la région épigastrique, d'oppression respiratoire et cardiaque, de sueurs, de frissons, ou au contraire d'une sensation de chaleur. CNRTL

14) Alain, Propos, 1929, p. 844

15) R Caillois L'homme et le sacré p 17

Toute conception religieuse du monde implique une distinction du sacré et du profane, oppose au monde où le fidèle vaque librement à ses occupations, exerce une activité sans conséquence pour son salut, un domaine où la crainte et l'espoir le paralysent tour à tour, où, comme au bord d'un abîme, le moindre écart dans le moindre geste peut irrémédiablement le perdre. A coup sûr, pareille distinction ne suffit pas toujours à définir le phénomène religieux, mais au moins fournit-elle la pierre de touche qui permet de le reconnaître avec le plus de sûreté. En effet, quelque définition qu'on propose de la religion, il est remarquable qu'elle enveloppe cette opposition du sacré et du profane, quand elle ne coïncide pas purement et simplement avec elle. A plus ou moins longue échéance, par des intermédiaires logiques ou des constatations directes, chacun doit admettre que l'homme religieux est avant tout celui pour lequel existent deux milieux complémentaires: l'un où il peut agir sans angoisse ni tremblement, mais où son action n'engage que sa personne superficielle, l'autre où un sentiment de dépendance intime retient, contient, dirige chacun de ses élans et où il se voit compromis sans réserve

Toute conception religieuse du monde implique une distinction du sacré et du profane, oppose au monde où le fidèle vaque librement à ses occupations, exerce une activité sans conséquence pour son salut, un domaine où la crainte et l'espoir le paralysent tour à tour, où, comme au bord d'un abîme, le moindre écart dans le moindre geste peut irrémédiablement le perdre. A coup sûr, pareille distinction ne suffit pas toujours à définir le phénomène religieux, mais au moins fournit-elle la pierre de touche qui permet de le reconnaître avec le plus de sûreté. En effet, quelque définition qu'on propose de la religion, il est remarquable qu'elle enveloppe cette opposition du sacré et du profane, quand elle ne coïncide pas purement et simplement avec elle. A plus ou moins longue échéance, par des intermédiaires logiques ou des constatations directes, chacun doit admettre que l'homme religieux est avant tout celui pour lequel existent deux milieux complémentaires: l'un où il peut agir sans angoisse ni tremblement, mais où son action n'engage que sa personne superficielle, l'autre où un sentiment de dépendance intime retient, contient, dirige chacun de ses élans et où il se voit compromis sans réserve

16) Voir l'analyse faite à propos de trois récits fondateurs - Babel et Pentecôte, d'une part, et la mort de Romulus d'autre part - lors de l'analyse de l'argent

17) Freud, Malaise dans la civilisation

La question du sort de l’espèce humaine me semble se poser ainsi: le progrès de la civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d’agression et d’auto-destruction ?

18) rappelons ce qu'énonçait Rosanvallon : combien le mot démocratie était quasi absent des textes du XVIIIe et combien quand il apparaissait il aura toujours été négativement connoté.

19) SANTERRE, 20 juin 1792 (AP, t. 45, p. 417).