Le paradoxe grec

Le moins que l'on puisse dire c'est que Papandréou, en annonçant l'organisation d'un referendum pour faire approuver le plan européen aura mis une belle pagaille dans le bel ordonnancement que le couple Merckel/Sarkozy croyait avoir trouvé pour sortir de l'impasse.

Le moins que l'on puisse dire c'est que Papandréou, en annonçant l'organisation d'un referendum pour faire approuver le plan européen aura mis une belle pagaille dans le bel ordonnancement que le couple Merckel/Sarkozy croyait avoir trouvé pour sortir de l'impasse.

Démocratique d'abord

L'UMP bien embarrassée de dénoncer ce referendum dans la mesure évidente où, s'il bloque toute sortie de crise, n'en demeure pas moins un appel au peuple, ce qui, d'un strict point de vue démocratique, n'est guère contestable. L'est d'autant moins que c'est quand même de Gaulle qui l'installa au coeur de la légitimité dans la constitution de 58. D'où d'inévitables polémiques aussi superficielles que vaines d'entre ceux, tel Debré contestant la validité d'un tel recours au referendum, ou ceux tel le constitutionnaliste tel G Carcassonne rappelant qu'après tout le referendum est précisément conçu pour sortir d'une crise par un appel au peuple qui, in fine, demeure le seul juge et, surtout, le seul qui paiera les frais des décisions prises.

On peut comprendre l'embarras des dirigeants européens mais la position prise, consistant à faire pression forte sur Papandréou lors de la réunion du G 20 à Cannes révèle, à tout prendre, ce que nous relevions déjà, cette technocratisation des affaires internationales par quoi s'exprime à merveille le déni du politique dont le libéralisme ambiant autant que la mondialisation sont porteurs.

On peut comprendre l'embarras des dirigeants européens mais la position prise, consistant à faire pression forte sur Papandréou lors de la réunion du G 20 à Cannes révèle, à tout prendre, ce que nous relevions déjà, cette technocratisation des affaires internationales par quoi s'exprime à merveille le déni du politique dont le libéralisme ambiant autant que la mondialisation sont porteurs.

Idéologique ensuite

Qu'on le veuille ou non, et de manière totalement avouée, se profile un front idéologique, en tout cas un front d'inénarrables clichés, entre pays du Nord et du Sud, anglo-saxons et latins ; protestants et catholiques. Entre les héritiers de la rigueur, de la prudence, tout dévoués au tryptique travail/épargne/devoir et les éternels laxistes, potentiellement tricheurs, furieusement marchandeurs que seraient les latins.

Souvenons-nous simplement de l'acronymePIGS par lequel les financiers avaient désigné l'an passé les pays faibles et supposés peu rigoureux que furent le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne ; acronyme dont le moins que l'on puisse dire est qu'il transpire le mépris.

Or, dans cette représentation si sottement binaire, si manifestement manichéenne, se joue toute l'histoire de l'Europe dont les divisions restent quand même la marque de fabrique, et qui firent progressivement son déclin, mais une histoire conflictuelle dont la fondation de la Communauté européenne se voulait précisément l'instrument du dépassement.

Qu'à l'occasion d'une de ces crises de croissance dont l'Europe a le secret, resurgissent de tels ardents clichés n'est pas un très bon signe et marque peut-être l'échec majeur de l'Europe. Qui n'aura ni su se donner une direction politique claire, ni pu faire taire le chant ombrageux des préjugés archaïques.

Culturel, historique, géopolitique enfin

Dont témoigne cet entretien curieux que publie Quatremer sur son blog : Grèce, la dette une affaire d'Etat.

Un utile point d'histoire

La Grèce, ne l'oublions pas, est la Porte de Moyen Orient et du monde musulman. En face de la Turquie, qui sollicite son entrée et que l'on fait lambiner depuis des années, faute d'avoir une conception claire de ce que l'on veut - une simple alliance économique ou un espace politique : un espace géographique assis sur de pseudo-racines culturelles idéologiques voire ethniques ou un projet sans cesse se construisant autour d'un idéal politique clairement défini qui s'inscrive dans l'histoire.

Il n'est qu'à se souvenir de la position prise par Giscard d'Estaing en 2002, qui présidait alors la Convention pour l'avenir de l'Europe chargée de lui fournir une Constitution : l'affirmation était péremptoire selon quoi la Turquie n'était pas un pays européen et que l'y laisser entrer changerait totalement la nature de la Communauté Européenne. La Grèce, à l'inverse est non seulement un pays européen géographiquement mais elle l'est aussi culturellement, historiquement et de manière prééminente.

D'où, selon Nicolas Bloudanis, , le sort particulier réservé à la Grèce, à la fois en 81 pour son entrée dans la Communauté justifiée selon Giscard par son apport à la civilisation européenne et en 2002 pour son admission dans l'euro quand tout le monde la savait peu prête.

Lignes de fracture

C'est qu'il y a un fossé immense entre le passé prestigieux de la Grèce, qui demeure quand même le soubassement culturel de l'Europe avec le monde juif, et l'histoire moderne de cet état, notamment la guerre d'indépendance et la proclamation de l'Etat grec en 1830 qui marquait le début de l'effondrement de l'empire ottoman.

Et ceci seul, révèle une série de contradictions :

- entre une grèce antique incapable d'assurer son unité politique et qui ne connut d'heures de gloire que très peu de temps (le siècle de Périclès) et cette grèce intellectuelle, philosophique, scientifique, artistique, qui du théâtre à la philosophie en passant par les mathématiques inventa à peu près tout et marqua durablement (via la scholastique médiévale) l'histoire intellectuelle et religieuse de l'Occident et ceci, quasiment jusqu'au XVIe siècle.

- entre cet Orient qui sut prolonger bien longtemps après l'effondrement de Rome, un empire Romain d'Orient (Βασιλεία Ρωμαίων), c'est-à-dire une cohérence et une assise politique tout en maintenant un pont entre l'Orient et l'Occident, mais contrastant au moins jusqu'à Charlemagne (800) avec la désagrégation et la régression incontestable de l'europe occidentale après l'effondrement de l'empire romain d'occident en 476.

- entre cette chrétienté divisée en sphère catholique longtemps affaiblie par les luttes intestines et sphère orthodoxe, d'un côté, et l'islam en face d'elle, puissance bientôt montante et hégémonique, de l'autre. Il faut bien voir que le dynamisme de la chrétienté tiendra bien plus, en ces périodes, à la confession orthodoxe qui ouvrit les portes de l'Europe centrale et de l'immense Russie qu'au catholicisme romain, empêtré dans ses inextricables guerres, divisions et querelles dogmatiques.

- entre sa volonté clairement proclamée de sortir du giron ottoman dès les années 1820 et la proclamation de l'indépendance en 1830 qui ne fut possible qu'avec l'assentiment et l'appui conjoint des britanniques, des français et des russes qui pour des raisons diverses finirent par prendre fait et cause pour les grecs non sans s'assurer, et pour longtemps, une influence réelle sur le royaume grec proclamé avec le Traité (1827) puis la Conférence de Londres (1830)

En réalité la Grèce résume toutes les lignes de fracture entre l'Orient et l'Occident

On les retrouvera du début à la fin du XXe avec la poudrière des balkans qui fut la cause déclenchante de la Ie guerre mondiale et les horreurs génocidaires que l'on observera non seulement avec les oustachis d'Ante Pavelić en Croatie en 42 mais aussi dans les guerres suivant l'effondrement de la Yougoslavie.

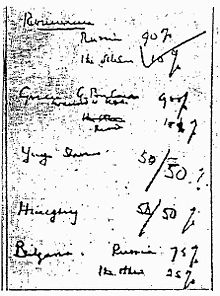

Sans même compter la guerre civile qui ponctua en Grèce la fin de la seconde guerre mondiale où la tentative d'instauration d'une république soviétique se heurta vite aux accords explicites entre Staline et les occidentaux, spécialement Churchill qui s'y était ménagé une zone d'influence (90% - voir ci-contre) en échange du champ libre laissé à Staline en Yougoslavie.

Sans même compter la guerre civile qui ponctua en Grèce la fin de la seconde guerre mondiale où la tentative d'instauration d'une république soviétique se heurta vite aux accords explicites entre Staline et les occidentaux, spécialement Churchill qui s'y était ménagé une zone d'influence (90% - voir ci-contre) en échange du champ libre laissé à Staline en Yougoslavie.

Zone de fracture qui sera donc aussi celle de la guerre froide où se jouent des conflits d'intérêts qui ne concernent la Grèce qu'indirectement mais dont inévitablement elle va faire les frais tout au long de son histoire moderne.

Des faillites à répétition

1897 ... 1932, quoiqu'elles eussent des causes différentes - celle de 32 étant plus liée au krach de 29 qu'à des causes internes - mais qui n'en révèlent pas moins à la fois la défaillance d'une classe politique plus soucieuse de se constituer en clan, monopolisant le pouvoir et organisé pour le conserver, et l'impéritie d'un Etat trop faible pour assurer l'intérêt général. Autant de crises qui mirent, financièrement et donc politiquement, la Grèce sous tutelle de 1892 à 1936 ; puis après-guerre ; ... puis sans doute demain.

Une démocratie défaillante, manifestement, qui n'hésite pas à basculer dans la dictature, dure quand il s'agit de celle des colonels (1967/1974) ou molle quand il s'agit de l'installation d'une oligarchie politique apparemment démocratique, qui ne parvient ni à réformer les structures économiques, sociales et fiscales du pays ni à refonder une économie autrement que sur les archaïques recettes d'une étatisation qui aura évidemment cessé d'être dans le vent de l'histoire sitôt la vague libérale déferlant ; qui mit donc le pays à contre-courant de tout l'ensemble économique qu'il est supposé intégrer tout en assurant nonobstant à la classe politique l'espace de la préservation de ses intérêts avec l'inéluctable conséquence d'un affaissement irrémédiable de l'Etat.

Le piège à éviter

Idéologique avant tout ... qui consisterait à chercher dans l'âme grecque un je ne sais quel virus déficitaire, irresponsable permettant de jeter l'opprobre puritain sur le grec et justifierait demain toute les mesures autoritaires et mises sous tutelle dont l'histoire a le secret. Or ce piège est en train de fonctionner qui demeure d'autant plus dangereux que, nourri de la crainte de crises en cascade, il pourra demain fomenter toutes les stratégies victimaires que l'extrême-droite affectionne.

La seule lecture qui vaille demeure, décidément, la lecture politique assise sur l'histoire.

Une lecture qui met l'Europe face à ses propres contradictions

Une lecture politique qui signe l'échec de la solution esquissée après-guerre d'une intégration européenne par le bas plutôt que par le haut. Parce qu'elle était politiquement irréalisable, sans doute, en tout cas prématurée dans les années 50, le pari fut, dès la CECA, de procéder lentement par intégration économique. Ce qui fut fait et, effectivement, depuis les couples de Gaulle/Adenauer, Giscard/Schmidt jusqu' à Mitterrand/Kohl on observe effectivement une Europe se bâtir, toujours à coup de crises, mais après tout l'histoire n'est-elle pas dialectique, mais toujours regimber devant l'intégration politique.

C'est donc bien une lecture politique qu'il faudrait porter sur la crise grecque parce qu'elle renvoie, par un superbe jeu de miroir, à la défaillance démocratique de la Communauté européenne.

Le non français au référendum de 2004, les réticences des euro-sceptiques ici et là se nourrissent irrémédiablement de ce déficit démocratique de l'Europe auquel la prééminence du couple franco-allemand, comme clé de voûte de la construction européenne, donne une illustration d'autant plus douloureuse qu'elle risque bien de s'achever, demain, en une prééminence allemande tout court.

L'Europe n'a jamais su donner que des réponses technocratiques à ses crises et le credo libéral n'est pas là pour arranger les choses qui cherchera plutôt à trouver des solutions dans de quelconques plans financiers, économiques de rigueur que dans un vaste plan de refondation démocratique : sa culture anti-étatique est trop forte pour seulement l'envisager. Ce pourquoi, sans doute et sauf surprise, il n'y aura pas de successeur au couple Mitterrand/Kohl en dépit que Sarkozy en ait, précisément parce que tout le logiciel économique dominant est désormais trop économiste ... trop peu politique - les tergiversations allemandes à accepter un plan global pour la Grèce, les retards pris depuis plus d'un an, n'ont pas d'autre signification que ce déficit politique.

Mitterrand n'avait sans doute pas tort quand il déclara au soir de sa vie qu'il n'y aura plus de grand président après lui, l'intégration économique dans l'Europe d'une part, et la mondialisation d'autre part, finissant par rogner les pouvoirs de tout président à venir. Remarque qui rejoint celle, glissée comme en passant dans le, désespérant, film récent l'exercice du pouvoir de Pierre Shoeller :

Mitterrand n'avait sans doute pas tort quand il déclara au soir de sa vie qu'il n'y aura plus de grand président après lui, l'intégration économique dans l'Europe d'une part, et la mondialisation d'autre part, finissant par rogner les pouvoirs de tout président à venir. Remarque qui rejoint celle, glissée comme en passant dans le, désespérant, film récent l'exercice du pouvoir de Pierre Shoeller :

l'état est une vieille godasse qui prend l'eau de toute part.

Le déni du politique où nous entraine à la fois le dogme libéral, et la tendance pour tout pouvoir de se penser comme naturellement à sa place constitue la véritable signification de la crise grecque à laquelle l'Europe n'échappera pas sans une profonde réforme sous l'aune d'une réponse ardemment politique. lire à ce propos le texte d'Habermas.

Le paradoxe grec tient à ceci seulement : que la Grèce entraine l'Europe dans sa propre défaillance, par déficit démocratique, quand elle sut l'éclairer autrefois d'un horizon démocratique qui lui donna un sens.

La Grèce peut-être résume tout simplement la (mauvaise) conscience de l'Europe.

voir ce que nous en écrivions cet été

sur la guerre civile grecque voir

autour de la crise : voir matinées de F Culture