| index | précédent | suivant |

|---|

Raconter la pensée comme on raconterait le fleuve dessinant l'espace jusqu'en son embouchure ultime … Confondre espace et temps, creuser au plus profond que possible et y trouver, au choix, un monde, un ordre ; une parure peut-être puisque c'est le même mot … mais jamais vraiment rien qui fût muet. Mais de sources, il en est tant, toutes incertaines presque entièrement envasées dans la légende ; d'embouchure il n'en est point : Rome ne termine jamais rien. Ainsi va la pensée : les fleuves courent à la mer et s'attardent parfois tel le Danube en de somptueux delta. Mais la pensée jamais ne peut s'offrir de fin : c'est grâce à ceci qu'elle est pensée

| 1 - Promenades : Flux | 2 - Milet : Tour et détour | 3 Milet : Apparences | 4. Milet : Oser et expier | 5 Milet : Frémissements |

| 6 Milet Etudier face à la mort | 7- Ephèse : La belle endormie | 8 Elée Vers la grande Grèce | 9 Elée Souffle et pierres | 10 Parménide |

| 11 Abdère L'écho du rire | 12 Athènes Rencontre ratée | 13 Athènes Rencontre réussie | 14 Rome ou l'obsession de l'empire | 15 Rome ; Agir ou prier face à la mort |

De l'Ionie à la Grèce italique

Nous venons de traverser la mer, presque de part en part et nous voici, dans l'une de ces colonies grecques de la péninsule italienne, qu'on nommera la Grande Grèce. Presque aux antipodes en tout cas.

Nous venons de traverser la mer, presque de part en part et nous voici, dans l'une de ces colonies grecques de la péninsule italienne, qu'on nommera la Grande Grèce. Presque aux antipodes en tout cas.

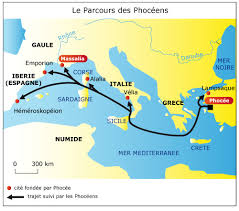

Où l'on observe que, contrairement à l'idée parfois reçue, selon quoi la Grèce s'en serait tenue à sa petite aire d'influence, les grecs qui furent aussi peuple de navigateurs, poussèrent loin vers l'ouest. L’Italie fut loin de leur être inconnue et si l'on en croit Tite-Live ils furent même partie prenante de la fondation de Rome. Hercule, Evandre ; Enée bien sûr …Sans parler de la langue ; de leurs dieux

Il n'est, décidément, nul début radical, de commencement absolu ; jamais. En tout cas pensable. Toujours nous repoussons les limites a parte ante comme a parte post. Il n'est pas de fondateur qui n'eût lui-même un aïeul, venu d'ailleurs, d'on ne sait où, des eaux souvent - Moïse ou les jumeaux albains ; des cieux parfois ; dont le nom ne se perde dans la nuit ou la mémoire de vieillardes gardiennes des rites ou de récits si anciens qu'assurément ils furent inspirés par les dieux …

Ainsi Elée, aujourd'hui abandonnée elle aussi, fut fondée par les phocéens fuyant la poussée perse. Ceux-ci essaimèrent loin sur le pourtour mais appartiennent néanmoins à cette étonnante Ionie qui fédéra en son temps Chios, Éphèse, Érythrée, Clazomènes, Colophon, Lébédos, Milet, Myonte, Phocée, Priène, Samos et Téos puis Halicarnasse. Sans que ces liens politiques fussent trop contraignants - ce qui y développa une incroyable dilection pour la liberté mais rendit en revanche ces cités impropres à résister efficacement à un ennemi puissant. Mais … autant de foyers féconds et variés de culture, de philosophie d'où, d'une certaine manière tout partit.

Ainsi Elée, aujourd'hui abandonnée elle aussi, fut fondée par les phocéens fuyant la poussée perse. Ceux-ci essaimèrent loin sur le pourtour mais appartiennent néanmoins à cette étonnante Ionie qui fédéra en son temps Chios, Éphèse, Érythrée, Clazomènes, Colophon, Lébédos, Milet, Myonte, Phocée, Priène, Samos et Téos puis Halicarnasse. Sans que ces liens politiques fussent trop contraignants - ce qui y développa une incroyable dilection pour la liberté mais rendit en revanche ces cités impropres à résister efficacement à un ennemi puissant. Mais … autant de foyers féconds et variés de culture, de philosophie d'où, d'une certaine manière tout partit.

Regarder ces cartes c'est d'une certaine manière se voir imposer cette évidence trop souvent écartée : il n'est pas de peuple ni de culture qui ne soit, ne fut ou ne sera demain migrante. L'occident médiéval naîtra de l'incroyable embrouillamini des grandes invasions des IIe au Ve siècle après JC. On pourra toujours s'interroger, s'agissant de ces dernières, sur la part que la dégradation climatique y prit puisqu'il est désormais avéré que les températures se furent substantiellement abaissées durant cette période : nous y sommes d'autant plus sensibles aujourd'hui que notre activité fait considérablement évoluer ces variations même si, évidemment, il ne faut négliger ni les paramètres culturels, politiques, économiques qui les produisirent.

Regarder ces cartes, c'est voir se dessiner ces boucles de rétroaction qui façonnent nos complexités, ces entrelacs de hasards et de nécessités ou ces logiques de termitières. Rien n'est plus paradoxal, à moins qu'il ne se fût agi d'emblématique ironie, que de voir cette Grèce si férue d'autochtonie, ces hommes si fiers de leur enracinement, essaimer pourtant au point d'imprimer à jamais leurs marques, noms et pensée en ces étranges contrées du Ponant ; au point de vaincre au moment même où ils crurent démériter d'avoir tant de démesures perpétrer. A l'instar, bien plus tard de Rome qui ne succomba que devant des barbares déjà latinisés et christianisés qui perpétuèrent leur culture, le pur hellène, si fier de lui, trouvera en Rome un parfait continuateur capable même d'assurer la synthèse avec le monothéisme judéo-chrétien. C'est toute la question, nous y reviendrons, de la pensée de Parménide qui ne nie pas qu'il y ait devenir ou mouvement mais qui pense le devenir comme une apparence de l'être et non comme son fondement.

Regarder ces cartes c'est comprendre qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre l'idée, avancée par Fustel de Coulanges, d'une cité grecque tellement fermée sur elle-même qu'elle en succombât. Rome, assurément, était plus ouverte étant née de rien et ne pouvant compter que sur l'apport de populations étrangères ; la Cité grecque était, oui, certes, fondée sur les rites et les liens de la famille ; pour autant elle sut toujours ménager avec l'autre, le ξένος, relations suffisantes pour l'accueillir, le recevoir à table, faire avec lui des affaires. Il ne bénéficiera jamais ni de la protection des lois ni de celle des dieux ; certes, mais pas plus que le grec qui en s'exilant, perd au même titre que lui toute protection et devient à son tour un ξένος. Les fondateurs de Rome emmenèrent avec eux poignée de terre qu'ils jetaient dans le mundus ; mais les colons grecs emportent avec eux le feu sacré de la métropole et conserveront le même panthéon et souvent la même divinité.

Regarder ces cartes, c'est comprendre que les flux humains depuis toujours versèrent de l'Est vers l'Ouest et que la position très particulière qu'a la France par exemple, ou la péninsule ibérique, tient à leur position terminale, en bout de continent.

Ces phocéens s'établirent jusqu'en Catalogne, fondèrent Marseille comme Agde : comment mieux comprendre combien jamais le lien avec le Levant ne fut rompu. Il faudra attendre le christianisme romain et son peu de goût à voir rappeler ses origines juives qui firent Rome brutalement tourner le dos à l'Orient. C'était claudiquer comme unijambiste que de vouloir ainsi réécrire l'histoire. Mais alors, en cette Antiquité prometteuse qui allait tout inventer, l'esprit grec allait briller ici comme à Milet. Il brillera parfois longtemps. Le pourtour de la Mer Noire gardera ainsi jusqu'au début du XXe des populations parlant grec. Il n'est qu'à lire les noms de ces colonies pour comprendre la fécondité de cet essaimage. Il n'est qu'à relire les Actes des Apôtres pour comprendre que ce sera sur ces mêmes terres ioniennes et pontiques que braconneront les premières missions chrétiennes. Il faudra s'attarder sur ces terres ioniennes : elles sont partie prenante, autant qu'Athènes et Jérusalem, de ce passé qui nous érigea.

Ces phocéens s'établirent jusqu'en Catalogne, fondèrent Marseille comme Agde : comment mieux comprendre combien jamais le lien avec le Levant ne fut rompu. Il faudra attendre le christianisme romain et son peu de goût à voir rappeler ses origines juives qui firent Rome brutalement tourner le dos à l'Orient. C'était claudiquer comme unijambiste que de vouloir ainsi réécrire l'histoire. Mais alors, en cette Antiquité prometteuse qui allait tout inventer, l'esprit grec allait briller ici comme à Milet. Il brillera parfois longtemps. Le pourtour de la Mer Noire gardera ainsi jusqu'au début du XXe des populations parlant grec. Il n'est qu'à lire les noms de ces colonies pour comprendre la fécondité de cet essaimage. Il n'est qu'à relire les Actes des Apôtres pour comprendre que ce sera sur ces mêmes terres ioniennes et pontiques que braconneront les premières missions chrétiennes. Il faudra s'attarder sur ces terres ioniennes : elles sont partie prenante, autant qu'Athènes et Jérusalem, de ce passé qui nous érigea.

Ce fut alors l'emprise de plus en plus forte que l'Empire perse imposa à la région qui les fit partir. Les guerres médiques marquèrent assurément le début de l'hégémonie athénienne dans la région et sans doute la communauté d'intérêt face à la puissance perse de toutes les cités de la péninsule hellénique. Athènes n'était pas assez forte pour écraser l'empire perse mais sa victoire lui fait dès lors jouer un rôle central qu'elle assumera jusqu'à la catastrophe de la guerre du Péloponnèse.

Voici la réponse sans doute à la lettre d'Anaximène :

Guerres, civiles ou non ; invasions - toujours barbares - ou grandes migrations ; cataclysmes et catastrophes ne sont jamais des dénouements. Pas plus qu'il n'est de radical début, il ne saurait être d'irrémédiables terminaisons. Un peuple heureux n'a pas d'histoire se plaisait à penser Hegel.

L'histoire n'est jamais glorieuse à hauteur d'hommes - pour cela il faut s'élever à abstractions sidérales.

Et ceux-ci recommencèrent tout. Aux antipodes théoriques des Ioniens en tout cas puisque les éléates verseront plutôt du côté des intelligibles, des nombres, de la logique. Entre être et pensée ils optèrent pour la pensée quand les ioniens inclinèrent pour l'être.

Celui qui parle ici n'a pas abandonné le poème - le texte qu'il a laissé en tout cas en a la forme et la puissance. Aussi ne faut-il pas trop s'attarder sur cette remarque de Proclus :

Bien que l'usage du genre poétique le prive de clarté, Parménide ne renonce pas à user de démonstrations

Proclus Commentaire sur le Timée de Platon, I, 345, 12

Je ne déteste pas, je l'avoue, que l'histoire de la pensée plutôt que d'arides démonstrations indigestes, laissât d'abord des traces poétiques ; des récits ; des dialogues.

Il sera temps, un peu plus tard, de sacrifier aux traités interminables ; aux Logiques absconses ; aux Prolégomènes interminables … tous indispensables assurément mais si vite irrespirables.

Fustel de Coulanges La Cité antique III, 12

LE CITOYEN ET L'ÉTRANGER.

On reconnaissait le citoyen à ce qu'il avait part au culte de la cité, et c'était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits. Nous avons parlé plus haut des repas publics, qui étaient la principale cérémonie du culte national. Or à Sparte celui qui n'y assistait pas, même sans que ce fût par sa faute, cessait aussitôt de compter parmi les citoyens (170). A Athènes, celui qui ne prenait pas part à la fête des dieux nationaux, perdait le droit de cité (171). A Rome, il fallait avoir été présent à la cérémonie sainte de la lustration pour jouir des droits politiques (172). L'homme qui n'y avait pas assisté, c'est-à-dire qui n'avait pas eu part à la prière commune et au sacrifice, n'était plus citoyen jusqu'au lustre suivant.

Si l'on veut donner la définition exacte du citoyen, il faut dire que c'est l'homme qui a la religion de la cité (173). L'étranger au contraire est celui qui n'a pas accès au culte, celui que les dieux de la cité ne protègent pas et qui n'a pas même le droit de les invoquer. Car ces dieux nationaux ne veulent recevoir de prières et d'offrandes que du citoyen ; ils repoussent l'étranger ; l'entrée de leurs temples lui est interdite et sa présence pendant le sacrifice est un sacrilège. Un témoignage de cet antique sentiment de répulsion nous est resté dans un des principaux rites du culte romain ; le pontife, lorsqu'il sacrifie en plein air, doit avoir la tête voilée, "parce qu'il ne faut pas que devant les feux sacrés, dans l'acte religieux qui est offert aux dieux nationaux, le visage d'un étranger se montre aux yeux du pontife ; les auspices en seraient troublés (174). " Un objet sacré, qui tombait momentanément aux mains d'un étranger, devenait aussitôt profane ; il ne pouvait recouvrer son caractère religieux que par une cérémonie expiatoire (175). Si l'ennemi s'était emparé d'une ville et que les citoyens vinssent à la reprendre, il fallait avant toute chose que les temples fussent purifiés et tous les foyers éteints et renouvelés ; le regard de l'étranger les avait souillés (176).

C'est ainsi que la religion établissait entre le citoyen et l'étranger une distinction profonde et ineffaçable. Cette même religion, tant qu'elle fut puissante sur les âmes, défendit de communiquer aux étrangers le droit de cité. Au temps d'Hérodote, Sparte ne l'avait encore accordé à personne, excepté à un devin ; encore avait-il fallu pour cela l'ordre formel de l'oracle. Athènes l'accordait quelquefois ; mais avec quelles précautions ! II fallait d'abord que le peuple réuni votât au scrutin secret l'admission de l'étranger ; ce n'était rien encore ; il fallait que, neuf jours après, une seconde assemblée votât dans le même sens, et qu'il y eût au moins six mille suffrages favorables : chiffre qui paraîtra énorme si l'on songe qu'il était fort rare qu'une assemblée athénienne réunît ce nombre de citoyens. Il fallait ensuite un vote du Sénat qui confirmât la décision de cette double assemblée. Enfin le premier venu parmi les citoyens pouvait opposer une sorte de véto et attaquer le décret comme contraire aux vieilles lois (177). Il n'y avait certes pas d'acte public que le législateur eût entouré d'autant de difficultés et de précautions que celui qui allait conférer à un étranger le titre de citoyen, et il s'en fallait de beaucoup qu'il t'eût autant de formalités à remplir pour déclarer la guerre ou pour faire une loi nouvelle. D'où vient qu'on opposait tant d'obstacles à l'étranger qui voulait être citoyen ? Assurément on ne craignait pas que dans les assemblées politiques son vote fît pencher la balance. Démosthènes nous dit le vrai motif et la vraie pensée des Athéniens : « c'est qu'il faut conserver aux sacrifices leur pureté (178). » Exclure l'étranger c'est "veiller sur les cérémonies saintes." Admettre un étranger parmi les citoyens c'est « lui donner part à la religion et aux sacrifices. » Or pour un tel acte le peuple ne se sentait pas entièrement libre, et il était saisi d'un scrupule religieux ; car il savait que les dieux nationaux étaient portés à repousser l'étranger et que les sacrifices seraient peut-être altérés par la présence du nouveau venu. Le don du droit de cité à un étranger était une véritable violation des principes fondamentaux du culte national, et c'est pour cela que la cité, à l'origine, en était si avare. Encore faut-il noter que l'homme si péniblement admis comme citoyen ne pouvait être ni archonte ni prêtre. La cité lui permettait bien d'assister à son culte ; mais quant à y présider, c'eût été trop.

Nul ne pouvait devenir citoyen à Athènes, s'il était citoyen dans une autre ville (179). Car il y avait une impossibilité religieuse à être à la fois membre de deux cités, comme nous avons vu qu'il v en avait une à être membre de deux familles. On ne pouvait pas être de deux religions à la fois.

La participation au culte entraînait avec elle la possession des droits. Comme le citoyen pouvait assister au sacrifice qui précédait l'assemblée, il y pouvait aussi voter. Comme il pouvait faire les sacrifices au nom de la cité, il pouvait être prytane et archonte. Ayant la religion de la cité, il pouvait en invoquer la loi et accomplir tous les rites de la procédure.

L'étranger au contraire n'ayant aucune part à la religion n'avait aucun droit. S'il entrait dans l'enceinte sacrée que le prêtre avait tracée pour l'assemblée, il était puni de mort. Les lois de la cité n'existaient pas pour lui. S'il avait commis un délit, il était traité comme l'esclave et puni sans forme de procès, la cité ne lui devant aucune justice (180). Lorsqu'on est arrivé à sentir le besoin d'avoir une justice pour l'étranger, il a fallu établir un tribunal exceptionnel. A Rome, pour juger l'étranger, le préteur a dû se faire étranger lui-même (praetor peregrinus). A Athènes le juge des étrangers a été le polémarque, c'est-à-dire le magistrat qui était chargé des soins de la guerre et de toutes les relations avec l'ennemi (181).

Ni à Rome ni à Athènes l'étranger ne pouvait être propriétaire (182). Il ne pouvait pas se marier ; du moins son mariage n'était pas reconnu, et ses enfants étaient réputés bâtards (183). Il ne pouvait pas faire un contrat avec un citoyen (184) ; du moins la loi ne reconnaissait à un tel contrat aucune valeur. A l'origine il n'avait pas le droit de faire le commerce (185). La loi romaine lui défendait d'hériter d'un citoyen, et même à un citoyen d'hériter de lui (186). On poussait si loin la rigueur de ce principe que si un étranger obtenait le droit de cité romaine sans que son fils, né avant cette époque, eût la même faveur, le fils devenait à l'égard du père un étranger et ne pouvait pas hériter de lui (187). La distinction entre citoyen et étranger était plus forte que 1e lien de nature entre père et fils.

II semblerait à première vue qu'on eût pris à tâche d'établir un système de vexation contre l'étranger. II n'en était rien. Athènes et Rome lui faisaient au contraire bon accueil et le protégeaient, par des raisons de commerce ou de politique. Mais leur bienveillance et leur intérêt même ne pouvaient pas abolir les anciennes lois que la religion avait établies. Cette religion ne permettait pas que l'étranger devînt propriétaire, parce qu'il ne pouvait pas avoir de part dans le sol religieux de la cité. Elle ne permettait ni à l'étranger d'hériter du citoyen ni au citoyen d'hériter de l'étranger ; parce que toute transmission de biens entraînait la transmission d'un culte, et qu'il était aussi impossible au citoyen de remplir le culte de l'étranger qu'à l'étranger celui du citoyen.

On pouvait accueillir l'étranger, veiller sur lui, l'estimer même, s'il était riche ou honorable ; on ne pouvait pas lui donner part à la religion et au droit. L'esclave, à certains égards était mieux traité que lui ; car l'esclave, membre d'une famille dont il partageait le culte, était rattaché à la cité par l'intermédiaire de son maître ; les dieux le protégeaient. Aussi la religion romaine disait-elle que le tombeau de l'esclave était sacré, mais que celui de l'étranger ne l'était pas (188).

Pour que l'étranger fût compté pour quelque chose aux yeux de la loi, pour qu'il pût faire le commerce, contracter, jouir en sûreté de son bien ; pour que la justice de la cité pût le défendre efficacement, il fallait qu'il se fit le client d'un citoyen. Rome et Athènes voulaient que tout étranger adoptât un patron (189). En se mettant dans la clientèle et sous la dépendance d'un citoyen, l'étranger était rattaché par cet intermédiaire à la cité. II participait alors à quelques-uns des bénéfices du droit civil et la protection des lois lui était acquise.