| précédent | suite |

|---|

Halte III : engrenages

Halte III : engrenages

| Rappel |

|---|

| Halte I : uniformité, immobilité, complexe |

| Harle II : le piège de la théorie |

C'est assurément le moment de faire une troisième halte : jusqu'à présent la narration put se contenter de tracer le portrait d'une époque qui allait se terminer ; d'acteurs qui allaient disparaître ou allaient compter dans les années de guerre ; il s'agissait au fond de donner quelque épaisseur à cette histoire lente qu'évoquait Braudel et de tracer quelques liens qui permissent de comprendre les attendus sociaux, économiques, idéologiques, politiques etc qui tissaient cette époque.

Dès à présent les événements vont se précipiter qui feront la place belle aux acteurs et donneront l'impression d'un engrenage qu'il eût été impossible d'enrayer ; d'une fatalité dont le cours implacable ne laisserait d'autre choix que de s'y soumettre, avec délectation veule ou rage impuissante.

Il est vrai qu'à n'y regarder pas de trop près, il y a quelque hallucination diabolique à constater les tensions nationalistes enfiévrées d'un empire vacillant ainsi provoquer par ondes successives le déchaînement universel de la violence au point d'être effectivement tenté d'y scruter l'enchevêtrement diabolique d'une tragédie antique où chacun d'entre nous n'aurait plus qu'à choisir sa défaite, pusillanime ou flamboyante.

Et si ce n'était qu'une illusion se déclinant autour de ses trois flexions, politique, historique mais métaphysique surtout.

Politique d'abord

C'est la loi du genre et de ce point de vue que les puissants du moment fussent des élus du peuple ou des monarques supposés de droit divin cela ne change en rien l'affaire : ceux qui font l'histoire n'ont pas nécessairement ni plus de compétence, de sagacité, de clairvoyance ou de projet que tout un chacun. Athènes l'avait compris qui savait que toute élection exhaussait une aristocratie - c'est-à-dire les meilleurs - sans que ce fût véritablement le cas et préféra chaque fois que ce fut possible laisser au hasard le soin de désigner les dirigeants. Pour autant que gouverner c'est prévoir mais qu'en même temps l'histoire est trop enchevêtrement de causalités complexes et multiples pour que rien soit véritablement prévisible, force est de constater l'aporie des politiques placée devant un inextricable dilemme que seuls leur orgueil, mégalomanie ou rêve permettent de croire dénouer. Il serait assez cruel de pointer les erreurs, les sottises commises par les uns et les autres entre ce 28 juin et ce 4 août qui aggravèrent le cours fatal : il y en eût - et nombreuses - mais a posteriori ce serait trop facile et inutile. Chacun, avec son bagage de préjugés et de représentations, avec sa part d'expertise et de risques pris, fit ce qu'il crut devoir faire. Ne l'oublions jamais, la marge de manoeuvre dont on se croit doté, la liberté dont on se flatte d'être nanti, ne sont souvent que la seule ignorance des causes qui nous font agir ...

Le politique, en son essence même qui le distingue de la simple gestion, tient dans le pouvoir de dire non ; non à l'ordre des choses ; non à la nature ; non à ce qui se présente comme une fatalité ou une nécessité. Il déroge à sa dignité, il faillit à sa légitimité, bref il trahit, sitôt qu'il y renonce et se plie aux diktats des experts, de la technique ou de la pseudo-évidence de la nécessité.

Le politique, en son essence même qui le distingue de la simple gestion, tient dans le pouvoir de dire non ; non à l'ordre des choses ; non à la nature ; non à ce qui se présente comme une fatalité ou une nécessité. Il déroge à sa dignité, il faillit à sa légitimité, bref il trahit, sitôt qu'il y renonce et se plie aux diktats des experts, de la technique ou de la pseudo-évidence de la nécessité.

Ni dieu ni sage, encore moins philosophe - et les expériences platoniciennes engagent peu à le souhaiter jamais - l'homme politique n'a assurément jamais vraiment les moyens de son ambition, ni toujours le courage de sa volonté : c'est au reste ce qui fait toute la dignité périlleuse de la fonction. Rarement assez fort pour savoir distinguer la vertu de sa volonté de l'emprise de ses intérêts particuliers, au croisement constant du nécessaire et du contingent, de l'universel et du particulier, l'homme politique avance en aveugle et peut-être d'autant plus en aveugle qu'il s'imagine clairvoyant et puissant. Ils ne savent pas l'histoire qu'ils font et ce qu'ils font ils ne l'ont jamais vraiment voulu ! Je comprends un Guillaume II s'exclamant après guerre  Je n'ai pas voulu cela ! C'est sans doute exact pour quelqu'un qui, conseillé par des militaires d'un autre temps, crut pouvoir entamer une guerre de quelques semaines qui assoirait son hégémonie en Europe à peu de frais - en tout cas pas plus que ce ne fut le cas en 1870. Exact encore pour un François-Joseph qui reçu en 1848 un empire divisé qu'il sut maintenir à coups de guerres, de répressions et d'annexions - comment pour ce vieil homme d'un autre temps imaginer que ce ne fut point possible encore cette fois-ci ? Moins pour un Nicolas II, engoncé dans une représentation médiévale, pour ne pas dire archaïque, du pouvoir, et qui aura totalement sous-estimé les mutations d'un pays engagé dans la modernité à marche forcée et les tensions que la révolution de 1905 avait révélées qu'il ne sut ni entendre ni satisfaire tout juste écraser. Moins encore pour un Raymond Poincaré que sa culture républicaine, en dépit du traumatisme d'avoir vu sa ville natale occupée en 70, aurait du prémunir contre tout bellicisme mais que sa hantise d'une France démographiquement faible et très en arrière de l'industrialisation allemande conduisit à incliner du côté de la guerre.

Je n'ai pas voulu cela ! C'est sans doute exact pour quelqu'un qui, conseillé par des militaires d'un autre temps, crut pouvoir entamer une guerre de quelques semaines qui assoirait son hégémonie en Europe à peu de frais - en tout cas pas plus que ce ne fut le cas en 1870. Exact encore pour un François-Joseph qui reçu en 1848 un empire divisé qu'il sut maintenir à coups de guerres, de répressions et d'annexions - comment pour ce vieil homme d'un autre temps imaginer que ce ne fut point possible encore cette fois-ci ? Moins pour un Nicolas II, engoncé dans une représentation médiévale, pour ne pas dire archaïque, du pouvoir, et qui aura totalement sous-estimé les mutations d'un pays engagé dans la modernité à marche forcée et les tensions que la révolution de 1905 avait révélées qu'il ne sut ni entendre ni satisfaire tout juste écraser. Moins encore pour un Raymond Poincaré que sa culture républicaine, en dépit du traumatisme d'avoir vu sa ville natale occupée en 70, aurait du prémunir contre tout bellicisme mais que sa hantise d'une France démographiquement faible et très en arrière de l'industrialisation allemande conduisit à incliner du côté de la guerre.

Tous ont finalement deux points communs : ils sont d'une autre époque ou sont entourés de conseillers militaires droit issus du XIXe (François-Joseph ; Guillaume II avec Hindenburg et Schlieffen ; Nicolas II avec son cousin le grand-duc ; Poincaré avec Joffre puis plus tard Pétain). Tous, en outre, ont cette redoutable caractéristique de s'être isolés du peuple qu'ils sont supposés conduire, entourés qu'ils sont par une clique militaire, souvent, d'experts diplomatiques parfois, qui leur laisseront accroire que la guerre, après tout, n'est qu'affaire de forces savamment disposées et savamment conduites - bref tout sauf une affaire politique.

Or s'il n'est pas faux d'écrire avec Clausewitz que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, elle en est aussi la défaite. Défaite, oui au moins autant que poursuite : c'est bien parce que toutes les solutions diplomatiques ont été épuisées - ou qu'on le croit - que débute une guerre ; mais, bien plus encore parce que la guerre dessine ce moment très particulier où les politiques perdent la main et sont sous la coupe à la fois des militaires et des circonstances. Ce fut sans doute une des plus grandes habiletés de la IIIe République - et l'honneur en revint assurément à Clemenceau - d'avoir su conserver autant que faire se put une direction politique de cette guerre, il n'empêche que très vite, au nom des intérêts supérieurs de la Nation, de l'urgence ou du péril, les débats essentiels sont relégués à plus tard, la censure réintroduite etc tout cela à peine couvert par le mirage de l'Union Nationale - Sacrée écrivait-on alors ! La France avait désappris, après l'épisode napoléonien, de confier son destin aux militaires : la voici inexorablement qui y succombe derechef et cette adulation qui allait produire pour le pire Pétain, pour le meilleur de Gaulle, signera à chaque fois sinon la défaite en tout cas la crise du politique.

Historique ensuite

Il faut toute la dialectique de Hegel pour scruter la raison dans l'histoire. Vieux credo tout droit issu des Lumières, mais archaïque antienne issue des tréfonds du christianisme, l'idée que l'histoire eût un sens, allât toujours dans la même direction - l'accomplissement de la miséricorde divine ou le progrès humain qu'importe ici - ce qui ne serait visible qu'une fois écarté le mirage ou le brouhaha désordonné des circonstances, la philosophie de l'histoire, sa prédominance dans toutes les têtes du XIXe, que ce fût, on l'a vu, pour justifier la marche vers la liberté des peuples, ou les noirs desseins les plus réactionnaires, permet effectivement de tracer ce point de jointure entre une Histoire universelle et rationnelle et le désordre apparent des événements ponctuels ; entre une destinée en quelque sorte écrite d'avance et l'indécision prudente ou agitée de l'individu aux prises avec des événements qui le dépasse. Jointure oui entre l'universel et le particulier qui laisse à penser qu'après tout être un grand acteur revient finalement à se placer dans le grand vent de l'histoire et de ne surtout pas tenter de le contrarier.(1)

Que cette lecture ne soit pas exactement celle de Hegel qui effectivement n'écrira jamais que l'histoire pût se passer d'acteurs qui la servissent est une évidence. Pour autant, par paresse souvent, par facilité parfois, on en retrouve la tentation un peu partout jusque et y compris chez certains marxistes - vite taxés de révisionnistes ou suspectés de réformisme - qui arguèrent qu'après tout il suffisait d'attendre que le capitalisme déroulât ses ultimes et chroniques contradictions et finisse ainsi par s'effondrer pour instaurer le socialisme. Entre l'empire de la nécessité - que traduit l'économie - et le règne de la volonté - dont excipe inlassablement la Révolution - la jointure paradoxale reste toujours à nouer.

Dans tout socialiste, mais finalement en tout politique, demeure l'idée - la croyance en fait - qu'il sert cause plus vaste, plus universelle que lui-même et le temps où il oeuvre. Que ce soit la Raison, l'ordre ou la liberté, le politique se pose en serviteur d'une cause qui le transcende et si ses actes paraissent parfois contradictoires, ce serait uniquement parce qu'on resterait aveugle devant l'universel dont il serait le marche-pied !

Dès lors l'idée d'engrenage apparaît pour ce qu'elle est - la version moderne de la fatalité ou bien seulement l'excuse paresseuse devant l'échec.

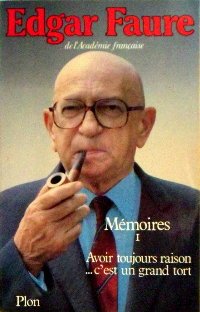

Il serait trop facile de se demander ce qui se serait passé si ces acteurs-là avaient su dénouer les pièges des alliances et éviter la guerre. Et sans doute inutile. Parce que la guerre engage le monde dans toutes ses dimensions, parce qu'elle est un objet humain total, elle bouleverse tout et accélère évidemment des mutations qui sans doute se seraient produites autrement, à moindre coût humain sûrement, mais sous la forme de lents changements se seraient produits néanmoins. Des nations émergeaient, des peuples cherchaient à s'émanciper et des économies dynamiques s'apprêtaient à damer le pion de la vieille Europe. C'est tout le paradoxe du politique qui transfigure son action quand elle réussit et la minimise quand elle échoue - après tout pensera-t-il, les choses se seraient produites de toute manière, même si autrement ... Comment à ce sujet ne pas penser au titre qu'E Faure donna à ses Mémoires ?!!!

Il serait trop facile de se demander ce qui se serait passé si ces acteurs-là avaient su dénouer les pièges des alliances et éviter la guerre. Et sans doute inutile. Parce que la guerre engage le monde dans toutes ses dimensions, parce qu'elle est un objet humain total, elle bouleverse tout et accélère évidemment des mutations qui sans doute se seraient produites autrement, à moindre coût humain sûrement, mais sous la forme de lents changements se seraient produits néanmoins. Des nations émergeaient, des peuples cherchaient à s'émanciper et des économies dynamiques s'apprêtaient à damer le pion de la vieille Europe. C'est tout le paradoxe du politique qui transfigure son action quand elle réussit et la minimise quand elle échoue - après tout pensera-t-il, les choses se seraient produites de toute manière, même si autrement ... Comment à ce sujet ne pas penser au titre qu'E Faure donna à ses Mémoires ?!!!

La tentation de se la poser néanmoins revient à mieux comprendre la dignité du politique. Nul n'est plus emblématique à cet égard que Jaurès qui, vent debout, s'insurge jusqu'au dernier souffle contre cet engrenage qu'il sait fatal mais en même temps parfaitement illusoire pour ceux qui se refusent à renoncer.

La tragédie gît sans doute ici : quand s'effacent et se soumettent les politiques. Quand subrepticement s'insinue l'idée qu'on ne peut plus rien faire, que tel est l'ordre inéluctable des choses.

Métaphysique enfin

Car qu'est-ce qu'être au monde, finalement, sinon cet être ensemble au monde ? Je connais trop cette jointure philosophique pour ne pas l'évoquer, fût ce trop rapidement. Ce dilemme qui traverse toute la pensée occidentale mais chacun de nos parcours individuels aussi, entre une raison qui ne nous donne le monde à penser que déterminé et notre incroyable et insatiable aspiration à la liberté que rien ne vient étancher - et surtout pas les sages discours des scientifiques ou des techniciens. Que l'homme ne soit pas un empire dans un empire, soit ! Qu'il y ait un ordre supérieur qui prédispose tout en une harmonie autant préétablie qu'invisible aux yeux de nos consciences engluées dans l'individuel, pourquoi pas ?

Est-ce à dire pour autant que la liberté de notre volonté ne s'appuyât que sur nos ignorances ? Je comprends mieux alors l'amour immodéré de nos technocrates pour les sciences et les techniques qui ne seraient que des injonctions douces sans doute mais implacables à la soumission et au renoncement. Je comprends mieux, alors, l'allergie chronique des religions à l'endroit des sciences : ce n'est pas tant que ces dernières soient des menaces devant la toute-puissance divine ; c'est, plus exactement qu'elles mineraient définitivement toute idée de conversion volontaire, ruineraient toute possibilité de relèvement fût-il de dernière minute (le mauvais larron), condamneraient toute espérance. Il n'est décidément pas de foi sans liberté !

Ni de liberté sans foi !

Ce n'est décidément pas une galéjade même si la remarque n'est pas dénuée d'ironie. L'oublier c'est méconnaître l'essence même de l'humanité de l'homme, de ce qui fait sa grandeur comme son insupportable médiocrité - ce redoutable pouvoir de dire non ! Non à lui-même - d'où éducation, morale, religion ; non au monde, d'où sciences, technique, travail ...

Ce n'est décidément pas une galéjade même si la remarque n'est pas dénuée d'ironie. L'oublier c'est méconnaître l'essence même de l'humanité de l'homme, de ce qui fait sa grandeur comme son insupportable médiocrité - ce redoutable pouvoir de dire non ! Non à lui-même - d'où éducation, morale, religion ; non au monde, d'où sciences, technique, travail ...

Je ne m'étonne pas à cet égard que les progrès époustouflants des sciences et des techniques eussent à ce point mis en avant technocrates et experts tant l'illusion semble désormais s'imposer que face au monde il n'y ait décidément plus rien d'autre à envisager que de se soumettre à un ordonnancement qui nous dépasse. Je ne m'étonne pas que nos politiques, écrasés par le cercle de leurs conseillers divers et variés, eussent à ce point abandonné toute idée non seulement de révolution mais même seulement de réformes substantielles au profit de l'injonction insupportable de la nécessaire adaptation. Réalisent-ils qu'ainsi ils se sabordent et ruinent toute idée de politique en même temps que de morale ?

Aussi paradoxal que ce puisse paraître, oui, l'essence même de l'homme, qui est de n'en pas avoir ; l'essence du politique qui est de tout récuser, réside incontestablement  dans le triomphe de la volonté. Référence détestable assurément que celle de ce film de L Riefenstahl tout épris d'admiration pour le nazisme mais référence logique néanmoins. En réalité, à l'extrême, la volonté seule, en méconnaissance délibérée de tout savoir et de toute autre contingence, ivre d'elle-même, autiste et autarcique, la volonté principe et fin, n'est autre effectivement que la tyrannie, la dictature et l'offense même faite à l'homme. A l'autre extrême, le renoncement à toute insurrection, l'éloge de - mais en réalité l'injonction à - l'adaptation irrécusable à l'ordre du monde, n'est autre que l'empire du technocrate et la faillite de toute vertu en même temps que de toute politique possible.

dans le triomphe de la volonté. Référence détestable assurément que celle de ce film de L Riefenstahl tout épris d'admiration pour le nazisme mais référence logique néanmoins. En réalité, à l'extrême, la volonté seule, en méconnaissance délibérée de tout savoir et de toute autre contingence, ivre d'elle-même, autiste et autarcique, la volonté principe et fin, n'est autre effectivement que la tyrannie, la dictature et l'offense même faite à l'homme. A l'autre extrême, le renoncement à toute insurrection, l'éloge de - mais en réalité l'injonction à - l'adaptation irrécusable à l'ordre du monde, n'est autre que l'empire du technocrate et la faillite de toute vertu en même temps que de toute politique possible.

Parce qu'il est à la jointure, l'homme est à la fois du monde et devant le monde ; parce que conscient, constamment projeté hors du monde comme un étranger, en dépit qu'il en eût, en toute espérance qu'il y nourrisse. A la jointure, entre nécessité et contingence, entre ordre et liberté, il demeure celui qui s'invente tous les subterfuges possibles - de la science et technique jusqu'à l'ignorance feinte - pour n'être pas simplement du monde. Qu'habile et rusé, l'on en vienne à travestir la soumission en liberté est évident : ce fut le cas pour les sciences : le plutôt changer ses désirs que l'ordre du monde de la morale provisoire de Descartes se transforme vite en devenir comme maître et possesseur de la nature (2); et le obéir aux lois qu'on s'est données c'est cela la liberté de Rousseau ne dit pas autre chose. Mais assurément jamais la connaissance des déterminismes n'aura épuisé la soif de liberté.

Y renoncer reviendrait à renoncer à sa dignité d'homme. Tout simplement.

Il n'est pas de moment dans l'histoire qui ne répète inlassablement cette évidence : c'est toujours lorsque les politiques cessent de rêver et de vouloir, quand ils renoncent à tout projet au nom de quelque impérieuse nécessité que se réveillent les peuples avec la brutalité impatiente qu'ils savent mettre en leurs révolutions ; c'est toujours lorsque les politiques, monarques ou élus, se croient pris dans un étau que leur habileté ou chance ne parvient plus à desserrer, que débutent les guerres.

Guerres et révolutions ont ceci de commun non seulement d'être des accélérateurs de l'histoire, de tout bousculer derrière elles, mais surtout d'être des insurrections de la volonté contre tout renoncement.

C'est ceci qui nourrit mon inquiétude : l'emprise invraisemblable des technocrates et des experts conduit désormais à une telle abdication de toute espérance et projet que je vois mal comment pourraient être évitées demain un réveil des peuples - que j'espère - ou la solution paresseuse de la guerre - que je redoute.

Que cet humanisme triomphant aille de pair, on le sent aujourd'hui, avec la négation brutale du monde et les périls environnementaux plutôt inquiétants n'est pas niable mais ne fait que renforcer l'inquiétude. Que demain se lèvent des esprits bien-pensants pour souligner qu'il ne sera pas d'autre solution pour répondre à l'urgence qu'un Etat fort et dictatorial est peu douteux ; qu'ils soient rejoints en cela par quelques idéologues empressés de proclamer la fin de l'homme ne l'est pas moins. Le pire est toujours prévisible ; pas certain pour autant. Le héros de l'histoire - pour reprendre le terme de Hegel - c'est peut être aussi celui qui, au milieu de la tourmente, ne cède ni ne désespère mais prépare les contours de la liberté de demain.

Là où croît le péril nait aussi ce qui sauve : la formule d'Hölderlin fut trop souvent citée par Heidegger pour qu'on puisse l'ignorer. Elle dit sans doute l'espérance ultime au milieu de la tourmente ; elle affirme surtout l'objurgation morale de la volonté.

Il y a des moments comme cela, cruciaux. Ils portent bien leur nom : ils sont bien à la croisée. Il faudra demain choisir et sans doute résister à l'inclination oiseuse et oisive comme ce fut le cas en cet été 14 où tous, trompés par l'illusion d'une imparable fatalité, plongèrent les peuples dans une tourmente dont ils ne sont pas encore sortis.

1) lire notamment ces trois passages de Hegel, la raison dans l'histoire :

2) qui fait écho au Pour commander à la nature il faut préalablement lui obéir de F Bacon