| Préambule | précédent | suivant |

|---|

Du silence

Être c'est nouer, disions-nous et l'un de ces liens, évidemment, privilégié sans doute, demeure la parole, celle qu'on vous adresse, celle que l'on adresse à l'autre et, ainsi, le dialogue dont Rousseau disait à juste titre qu'elle faisait se commencer l'humanité.

Être c'est nouer, disions-nous et l'un de ces liens, évidemment, privilégié sans doute, demeure la parole, celle qu'on vous adresse, celle que l'on adresse à l'autre et, ainsi, le dialogue dont Rousseau disait à juste titre qu'elle faisait se commencer l'humanité.

Rien n'est plus troublant, dérangeant, paradoxal en tout cas, à ce titre que le silence. Non celui que l'on préserve pour ménager un effet de discours ; non celui qui ponctue un moment de doute ou de réflexion, mais bien ce silence auquel on se consacre et qui semble être à la fois celui du renoncement et celui de l'exclusive.

On songe bien entendu au voeu de silence que formulèrent certaines communautés religieuses, signe manifeste de ce retrait du monde qu'exige la volonté de vivre selon la règle où règle et monde s'opposent de façon radicale, où le second, en tout cas, menace toujours de parasiter la première.

Peut-on au reste évoquer le silence sans le rompre ? Celui dont on dit qu'il est d'or et qui ne se résume aucunement à cette parole mesurée à quoi le morale du rien de trop nous invite au moins autant que les évangiles (Mt, 5, 37) mais qui en même temps vous réduit au rang de pierre ? Car c'est une chose que de tenter de maîtriser cette parole qui file toujours trop vite et vous emporte, qui fuit toujours trop vite et vous emporte trop loin ; c'en est une autre que d'y renoncer et d'en faire le voeu.

Que vaut-il mieux, au reste ? Se taire sur le bavardage tellement la question est d'emblée entendue que la parole immaîtrisée demeure définitivement intempestive ? ou ergoter sur le silence dont il paraît à première vue qu'il n'est rien à en dire ? Pourquoi d'ailleurs parler, et pis encore, écrire ? Si d'un côté, la parole renvoie à l'élection suprême, celle qui de vous fait un homme à qui l'on s'adresse et que de ce fait l'on reconnaît, celle qui vous crée comme un interlocuteur à la fois libre et égal, et autonome au moins par principe, de l'autre, elle ressemble à s'y méprendre à ces fissures de l'être, qui ne semblent se justifier que par soi, ne se nourrir que de soi. Car si l'être tisse, noue, relie, il est aussi ce qui incessamment s'effiloche, se délite et bruisse dans une incroyable porosité. Si entre être et non être la cause est entendue au moins en ceci, Parménide a incontestablement raison, qu'on ne pourra jamais évoquer le néant que par métaphore et que rien de la langue ne pourra jamais faire que ce qui n'est pas soit par le seul fait qu'on l'évoque, en revanche la frontière entre vivant et inerte, entre vie et mort, entre être et chose demeure d'une invraisemblable porosité qui fait invariablement décliner de l'un vers l'autre que ce soit sous le sceau de la violence ou seulement de la fatalité comme si être n'était jamais qu'une fragile exception ou une grâce bien provisoire, voire une menaçante souffrance.

L'être fuit, s'échappe, se sauve bien plus qu'il nous sauve, désormais je le sais. L'on aura beau dire que nos vaines tentatives d'écriture, nos essais d'oeuvre ou nos espérances métaphysiques s'inscrivent dans la vaine espérance d'échapper à la promesse de la mort, de l'effacement ou de l'anodin si humiliant, rien n'y fera jamais rien : l'être est ce qui glisse, dérape et disparaît presque aussi vite que miraculeusement il advint. Oui, bien sûr quelque chose de l'art suinte la quête de l'éternité mais il n'est pas d'auteur qui ne sache, nonobstant son rêve de traces, qu'il sera bien, demain, un vent mauvais, un rêve nouveau ou simplement l'oubli et qu'ensemble sur le palimpseste presque déchiré de nos rêves outrecuidants ils gratteront les ultimes signes encore visibles pour en dessiner d'autres.

On ne fera jamais rien là contre : sous l'écriture, il y a peut-être l'ambition hyperbolique de l'éternité, il y a surtout cette souffrance récurrente, cette plaie béante du manque, de la finitude, de l'imperfection. Il ne se peut pas quand j'écris que ce ne soit pas pour confier quelque chose qui ne le fut pas encore, ou mieux ce qui le fut maladroitement. Il n'est pas d'oeuvre achevée, sinon brutalement par la mort. Il n'est pas d'oeuvre heureuse. Hormis le cas spécifique, sur quoi il faudra bien revenir, de la Parole initiale, créatrice, la parole suinte l'inachèvement et l'insatisfaction. Mais est-ce pour autant la plénitude que consacrerait le silence ? Sûrement non, lui qui peut tout aussi bien traduire l'inertie de la pierre que le doute, la prudence ...

Mais parler est une fuite en un autre sens encore : l'écart vertigineux qu'avait repéré Descartes entre la toute puissance de la volonté qui juge et la faiblesse de la raison, la vertu incroyable de la pensée qui vise l'absolu et l'éternité vraie par opposition à la médiocre et maussade fragilité du corps et de la vie ne peuvent qu'apparaître comme des illustration quotidiennes, terriblement prosaïques du dualisme métaphysique : comment ne pas être tenté de sonder plutôt ce qui dure et nous dépasse, de nous consacrer plutôt à l'otium qui nous ouvre les portes de la sagesse que de s'engoncer dans le labyrinthe du négoce, du quotidien, dans le maelstrom de la matière ? Nietzsche l'a dit et répété : et si tout ceci n'était qu'un arrière-monde tout juste bon à panser les plaies du faible qui ne supporte pas la violence contradictoire du réel ? Parole, sagesse, vérité et oeuvre : consolation du faible ? d'un être si débile qu'il n'eût pas d'autre alternative pour se gonfler de l'ivresse de l'être que de fuir, de se sauver, de se donner l'illusion du salut.

Telle semble bien l'attitude du moine se réfugiant dans la règle, le plus à l'écart possible du siècle en une posture à la fois hautaine et humble de celui qui pour se vouloir consacrer à l'essentiel abandonne le temps, l'autre, le fragile et l'intempérant, se veut se dépouiller de toutes les scories du superfétatoire et braver le regard du soleil dont pourtant on dit qu'il ne se peut regarder en face.

Le silence, quelque chose comme un intervalle, bien plus que comme un terme, d'entre l'être et le rien.

Trois textes (96) peuvent nous aider à le comprendre qui dessinent trois figures du silence :

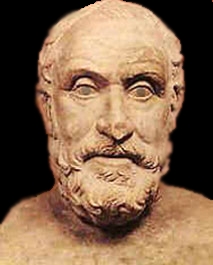

- Pyrrhon pour qui ne pas écrire est un accomplissement et une démarche conforme à son scepticisme radical

- Serres pour qui le silence en retrait était une figure imposée de la méditation et de la recherche, désormais en train de changer

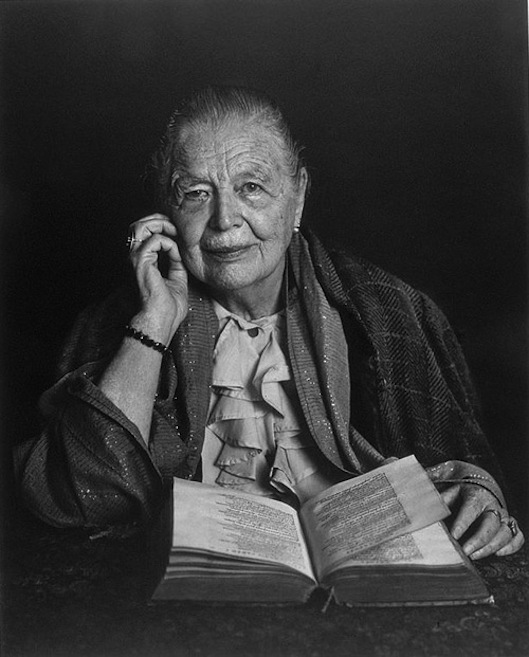

- Wiesel pour qui le silence est une torture visant ni plus ni moins à détruire l'humanité en l'homme.

Pyrrhon ou le sage qui ne transmet rien

Qu'attendre de plus d'un sage, de ces hommes que la tradition voulurent compter au nombre de sept, qu'espérer de ces σοφοί sinon qu'ils transmettent leur sagesse ? De fait, on attribuera à chacun une maxime de prédilection ( Rien de trop pour Solon d'Athènes ; Connais-toi toi-même pour Chilon de Sparte ou encore Prudence en toute chose pour Périandre de Corinthe ) mais Pyrrhon ? De quel ordre peut bien être cette sagesse, dont nul ne sait rien, ou presque, qui ne soit transmis par les bribes déformées des uns ou des autres ? A quoi bon trouver le secret d'une vie sinon heureuse au moins sereine si c'était pour le taire et le garder devers soi ? Mais en même temps comment comprendre cette gloire que rien ne dément quand d'autres qui s'acharnèrent à laisser des traces tombèrent néanmoins dans l'oubli ?

Qu'attendre de plus d'un sage, de ces hommes que la tradition voulurent compter au nombre de sept, qu'espérer de ces σοφοί sinon qu'ils transmettent leur sagesse ? De fait, on attribuera à chacun une maxime de prédilection ( Rien de trop pour Solon d'Athènes ; Connais-toi toi-même pour Chilon de Sparte ou encore Prudence en toute chose pour Périandre de Corinthe ) mais Pyrrhon ? De quel ordre peut bien être cette sagesse, dont nul ne sait rien, ou presque, qui ne soit transmis par les bribes déformées des uns ou des autres ? A quoi bon trouver le secret d'une vie sinon heureuse au moins sereine si c'était pour le taire et le garder devers soi ? Mais en même temps comment comprendre cette gloire que rien ne dément quand d'autres qui s'acharnèrent à laisser des traces tombèrent néanmoins dans l'oubli ?

Il y a quelque logique à ce que Pyrrhon n'écrivît point : il y eût quelque incohérence à poser dans l'éternité des textes une théorie qui posât que toute théorie est impossible ! Mais le silence de Pyrrhon est double : voici homme qui n'écrivit pas ; mais en même temps parlait peu.

Position extrême, assurément, que celle de ce scepticisme-là qui se place aux antipodes exacts de la révélation offrant le savoir total ... mais justement ce qui trouble, étonne ou inquiète est que ces deux extrêmes débouchent sur le silence.

Conche repère trois raisons à ce silence :

- la première tiendrait à la contradiction entre sagesse et écriture : par l'indépendance qu'il prend nécessairement, l'écrit vient troubler la déjà si difficile harmonie entre la vie et la parole.

- la seconde tient au paradoxe à quoi reviendrait de poser que l'être est en même temps que non, sans risquer la mésinterprétation ; énoncer c'est risquer constamment la mésinterprétation dont la plus importante reste le diptyque apparence/réalité, que Pyrrhon récuse. Ne pas écrire pour ne pas être trahi ou incompris. Au risque de la stérilité

- la troisième tient à la quête du bonheur : écrire c'est toujours vouloir surajouter quelque chose et avouer par là-même l'inachevé. Écrire revient toujours à sous-entendre la frustration ou la douleur et tenter inlassablement de les adoucir sans y parvenir jamais. Il n'est pas que la sagesse qui s'oppose à l'écriture ; le bonheur aussi.

Pyrrhon est ainsi la pointe extrême avec Socrate de cette culture de l'oralité qui se refuse encore à l'écrit qui va bientôt tout envahir. Ici l'écrit est encore de trop et la parole doit suffire. Le sage est un témoin au sens même que le terme grec - μάρτυς, martyr - lui donne : il porte dans sa chair la vérité qu'il proclame, il est de ceux qui pourraient dire j'ai fait ce que j'ai voulu et voulu ce que j'ai fait.

Signe d'une époque assurément, tout entière gouvernée par le rien de trop que hante la crainte de l'ὕϐρις : écrire signifie invariablement vouloir offrir à sa pensée une audience plus large, une renommée plus vaste et risquer peut-être la vanité. Platon prend pour modèle un Socrate qui n'écrivit pas en s'en garda bien mais lui, même sous forme de dialogues laissa bien une oeuvre. Après lui, Aristote : désormais philosopher équivaudra bien à faire oeuvre. L'opus quitte progressivement le geste et la parole pour s'enfermer dans la suite interminable des pages. Sans doute ne faut-il pas sous-estimer cette profonde mutation culturelle qui fit basculer de l'oralité à l'écrit, comme on ne négligera pas celle de la Renaissance qui avec l'imprimerie bouleversera tout aussi durablement tant la connaissance que les techniques, le politique que le religieux, ou celle encore que produisent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. Ces mutations sont d'espace, de temps et de cognition : c'est ici le corps encore, la voix surtout, qui porte ou non la sagesse.(97)

Être c'y est donner de la voix. Pyrrhon, assurément, contrefait ou provoque ... mais provoquer n'est-ce pas encore donner de la voix ?

Dieu ou l'Etre qui transmet tout

La Parole divine retentit dès le verset 3 de la Genèse (Lux fiat) et ceci avec toute l'ambiguité que le terme grec peut receler - Λόγος- Jean en son prologue peut encore écrire Primo erat verbum

Ἐν ρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Au commencement était la Parole°; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu.

L'écriture a produit la religion du livre, qui bientôt se voudra universelle (catholique) mais au delà, en identifiant totalement l'être et le logos, à rebours de la pensée grecque, en tout cas de la démarche de maints pré-socratiques, fera de l'être une expression de la rationalité et de l'ordre ce qui eût étonné autant un Héraclite qu'un Pyrrhon. On sera, insensiblement passé des sages - σοφοί- à l'apôtre - αποστολος - à celui qui, envoyé au loin, porte un message ; de celui qui porte tel Job les stigmates de sa fidélité à celui qui, dans un langage presque encore militaire, part au lointain conquérir sinon de nouvelles terres, au moins de nouvelles âmes.

La référence à Job n'est certainement pas anodine : l'épisode troublant d'un dieu acceptant le pari que lui lance Satan (98) de vérifier la fidélité de Job en faisant s'abattre sur lui tous les malheurs du monde indique bien ce qui se joue ici de nouveau dans la mise à distance : cet απο de apôtre est une distance de conquête ou de création qui imite le geste divin initial qui avait porté au loin, en dehors de lui, lumière, être ou verbe. Mais à l'inverse total de la mise à distance, relevant plutôt de la sanction, que symbolisa l'exclusion de l'Eden ou de la trahison qu'eût représenté pour Job le fait de se détourner de Dieu. Satan est diable, étymologiquement, en ceci qu'il cherche cet écart et cette distance ; l'apôtre lui tente, à l'instar de l'ange ou du prophète, de la réduire. Le diable inverse les postures : avec lui la parole est malédiction. Mais épisode aussi où le dénuement est mis en scène comme un jeu, comme un enjeu.

Or c'est bien de cela dont il s'agit aussi dans le silence : d'un renoncement. Job s'est vu privé de tout et c'est une seule parole qui fera de lui un traître, une parole qu'il ne prononcera pas. Pyrrhon, lui non plus ne parlera pas et identiquement pensera accomplir la promesse. Un peu comme si le silence ne pouvait s'entendre qu'en regard de son opposé : la parole.

C'est qu'au contraire des situations ordinaires et quotidiennes où parler renvoie à l'acte social par excellence et le silence à ce léger retrait qu'impose le doute, la réflexion ou bien simplement la vertu de la tempérance, on se trouve ici dans ces postures extrêmes de l'absolu - aux confins métaphysiques de l'être : la Parole divine est originaire et créatrice ; le silence de Pyrrhon est de sagesse.

S'y joue l'accomplissement !

Se taire pour Dieu reviendrait non tant à déconstruire sa Création mais en tout cas à voiler sa face, à détourner son regard des hommes et rompre l'alliance nouée avec les hommes. Parler pour Pyrrhon reviendrait à régresser dans les arcanes de l'argutie, des preuves et des explications qui seraient autant de preuves d'une sagesse inaccomplie voire illusoire.

Accomplir - compleo - avant de signifier achever, parachever, mener à son terme, signifie bien remplir - comme on remplit un fossé ou une page. C'est mettre du plein où il y avait du vide. C'est que la parole est d'acte ; elle est performative au sens où la formule magique peut l'être qui lui ressemble tant : nul écart entre l'instant de la Parole et celui de la réalisation, si infime soit-il. Que la Lumière soit et la Lumière fut ! Il en va de même du silence de Pyrrhon qui bruisse d'un vacarme assourdissant. Dès lors tout écart signifierait échec.

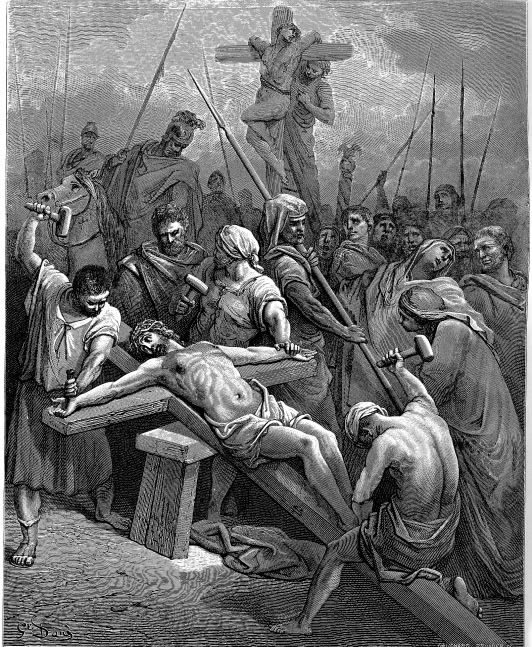

C'est bien après tout ce qui se passe et que narrent les textes de la Genèse comme ceux de l'Exode. Girard insiste, s'appuyant en cela sur la 1e lettre aux Corinthiens, sur le scandale que représente un Dieu crucifié.

Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.

Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?

Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.

Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:

nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,

mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.

Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.

1Corinthiens,1, 19

[99]

Assurément l'image d'une toute puissance divine mise en croix tranche avec les représentations polythéistes du divin ; encore conviendrait-il de rappeler que l'échec est initial : l'homme est être rétif aux plans divins ; il résiste et fuit ; s'éclipse et désobéit ; il est celui qui n'écoute pas et à qui il faut tout répéter. Il est être à la nuque raide ! Il l'est tellement que Dieu est amené à répéter sa Parole initiale : une première fois avec les sept commandements noachides ; une seconde fois avec le décalogue ; une troisième fois avec les 613 commandements ; une quatrième fois avec le message christique : à chaque fois la Parole, initialement tout entière contenue dans le Verbe créateur, est contrainte de se déplier, de s'ex-pliquer ; de s'ex-poser - et l'on n'oubliera pas que s'exposer signifie aussi se mettre en danger. Les plans de Dieu ne marchent pas face à cet homme si rebelle et successivement l'Alliance se renouvelle, la Promesse est contrainte de se répéter, inlassablement et la Parole se déplie, toujours plus, s'expose encore et toujours plus, pour devenir le Livre par excellence qu'est la Bible, même s'il est vrai que le Christ est encore prédicateur à dire mais pas encore à écrire. Il y a donc bien ici, la même idée que chez les grecs : celle d'une sagesse qui serait tout d'un bloc, toute fulgurance et qui ne pourrait se dire qu'en y perdant un peu, qu'en s'y perdant un peu. Mais en même temps et c'est bien en ceci que la trajectoire judéo-chrétienne est originale, l'idée que parler, en dépit de ces échecs, revient encore et toujours à faire le pari, sinon de l'être, en tout cas de l'homme.

Assurément l'image d'une toute puissance divine mise en croix tranche avec les représentations polythéistes du divin ; encore conviendrait-il de rappeler que l'échec est initial : l'homme est être rétif aux plans divins ; il résiste et fuit ; s'éclipse et désobéit ; il est celui qui n'écoute pas et à qui il faut tout répéter. Il est être à la nuque raide ! Il l'est tellement que Dieu est amené à répéter sa Parole initiale : une première fois avec les sept commandements noachides ; une seconde fois avec le décalogue ; une troisième fois avec les 613 commandements ; une quatrième fois avec le message christique : à chaque fois la Parole, initialement tout entière contenue dans le Verbe créateur, est contrainte de se déplier, de s'ex-pliquer ; de s'ex-poser - et l'on n'oubliera pas que s'exposer signifie aussi se mettre en danger. Les plans de Dieu ne marchent pas face à cet homme si rebelle et successivement l'Alliance se renouvelle, la Promesse est contrainte de se répéter, inlassablement et la Parole se déplie, toujours plus, s'expose encore et toujours plus, pour devenir le Livre par excellence qu'est la Bible, même s'il est vrai que le Christ est encore prédicateur à dire mais pas encore à écrire. Il y a donc bien ici, la même idée que chez les grecs : celle d'une sagesse qui serait tout d'un bloc, toute fulgurance et qui ne pourrait se dire qu'en y perdant un peu, qu'en s'y perdant un peu. Mais en même temps et c'est bien en ceci que la trajectoire judéo-chrétienne est originale, l'idée que parler, en dépit de ces échecs, revient encore et toujours à faire le pari, sinon de l'être, en tout cas de l'homme.

C'est bien pour cela que l'idée d'un Dieu se voilant la face est tellement dérangeante : elle reviendrait à laisser l'homme, seul, face à son destin et ses errances ; reviendrait à faire le pari de la mort. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre le débat qui eut lieu, loin d'ailleurs d'être achevé aujourd'hui - mais pourra-t-il jamais l'être ? - autour du génocide : comprendre qu'il put avoir lieu est déjà difficile en termes laïcs, a fortiori en terme théologique.

Comment Dieu a-t-il pu laisser faire ? Quel sens donner à ce laisser faire ? Que peut bien signifier ce silence sidéral ?

Dieu ou l'être qui se tait

Échec ou accomplissement ?

Est-ce l'ultime avatar de cette colère divine du Sinaï par où Dieu renonçant certes à l'extermination, laisse cependant Moïse faire le tri d'entre les fidèles et les renégats ? Est-ce, plus grave encore, un désintéressement radical où Dieu cesserait même de se soucier des fils de Moïse ? Bref est-ce quelque chose de l'ordre de ce détour, de ce revirement qu'est le divorce par quoi s'achèverait un lien qui avait précisément fondé l'origine ? Est-ce bien le pari de la mort ?

Ou bien est-ce plutôt le quitus donné à la liberté de l'homme qui laisserait Dieu se dérouler les ultimes conséquences et les tragiques responsabilités d'une humanité qui se fût détournée de lui ? laissant ainsi augurer, horresco referens, quelque chose de l'ordre de l'impuissance divine, fût-elle volontaire qu'avait déjà laissé entendre l'échec initial des plans divins ?

Dieu laisse faire ! contrairement à l'épisode de Sodome [100] où il accepta de surseoir à la sanction s'il se trouvait cinquante justes dans la Cité, où donc l'intercession d'Abraham aboutit, ici rien... le désastre déroula ses ultimes effets. Le silence ici est de condamnation ; en tout cas de rupture. Il est donc bien le pendant de la Parole, quelque chose comme son négatif photographique : ce moment où Dieu ne sauve plus. On pourra ergoter indéfiniment autour de cette impuissance présumée de Dieu, échouant presque à chaque fois devant l'homme ou bien au contraire, ainsi que le fit par exemple Lustiger, y voir le corollaire de la souffrance du Christ sur la Croix, Christ, on le sait, qui lui-même pousse ce cri désespérant plus que désespéré : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eli, Eli, lama sabachthani ? (Mt 27,46)

On le sait, c'est une phrase de Flaubert qui fut à l'origine des Mémoires d'Hadrien de M Yourcenar :

On le sait, c'est une phrase de Flaubert qui fut à l'origine des Mémoires d'Hadrien de M Yourcenar :

Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été.

Ce moment qui peut à l'envi être perçu comme une opportunité ou une immense détresse représente ici le paroxysme de la déréliction, celle qu'évoque Augustin en parlant du délaissement de son père, l'abandon de Dieu, la sécheresse et le désert des dérélictions absolues : cette croix sur la croix, cette mort dans la mort (Malègue, Augustin, t.2, 1933, p. 474. Car la déréliction n'est pas seulement la solitude radicale, elle est abandon.

Historiquement cette période est intéressante, même si, par ailleurs, le Moyen Âge connut des phases de déchristianisation violentes : elle montre que le retrait des dieux n'implique pas nécessairement désespérance mais sonne l'heure de l'homme et bientôt de l'humanisme. C'est ceci aussi que nous apprend le silence : ce rapport si curieux entre humanité et divinité où l'une semble toujours le disputer à l'autre mais en même temps n'avoir pas la témérité de tenter la solitude radicale.

D'un côté, une humanité qui ne cesse de vouloir s'affirmer, qui ne le peut qu'en disant non, à lui-même, au monde, et proclame sa supériorité en dévastant tout sur son passage. En dépit du comme, c'est bien en tant que maître et possesseur de la nature que l'homme du XVIIe se posera avec la fierté pleine d'espérances de sa raison méthodique et de sa science enfin féconde comme si le prix à payer de l'homme fût la dévastation de tout ce qui n'était pas lui ou que ce chemin désormais emprunté qui s'avérera bientôt mener partout n'eût été que la première étape vers les Lumières d'abord, mais vers le désenchantement du monde ensuite, mais vers le désert enfin - celui qui croît selon Nietzsche ! Comme s'il n'était possible d'être homme, et plus encore humaniste - que dans une perspective athée ; que l'existence même d'un dieu fût un obstacle à l'épanouissement de l'humain lors même que toute la tradition biblique affirme le contraire.

De l'autre, cette nostalgie sourde de l'Etre voire l'effroi devant son absence comme si l'homme, seul, que ne tempérerait nul Être qui le contînt, ne pouvait être synonyme que de désastres et de massacres ultimes. Oui, décidément, si l'humanisme est invariablement une foi en l'homme, qu'on le crût bon ou seulement bonifiable, la foi renvoie, avec parfois de bien sourdes insinuations, à une méfiance, une peur de soi - voire une négation pure et simple de cet homme pétri de péché, tellement faillible, si promptement coupable.

Ne se pourrait-il donc vraiment pas qu'on pût, à la fois, être croyant et humaniste ? Faut-il véritablement, pour ne pas désespérer de soi, jeter à l'encan cet entêtant appel vers l'Etre ?

Car c'est bien cela aussi que nous dit le silence : en dépit de proclamations fières et définitives, l'impossibilité de quitter définitivement ces rivages-ci. L'athée l'avoue en ne se définissant que par rapport à sa négation du divin ; le libre penseur, avec quelque forfanterie, use de la métonymie mais glisse implicitement qu'il ne saurait y avoir de liberté que contre dieu. Mais sitôt que l'histoire humaine se révèle dans son implacable désespérance, resurgit inéluctablement la question de dieu : les uns pour y voir la preuve de son inexistence ; les autres pour s'interroger sur son retrait. On pourrait y considérer seulement l'obsédante rémanence de siècles de culture, d'écrits et de prières, de cathédrales et de fresques : c'est vrai, Dieu est partout qui hante nos espaces et nos mémoires mais si l'on a cessé de considérer l'époque médiévale comme le repaire de l'obscurantisme, on ne peut plus non plus ne pas constater avec étonnement - et parfois fascination - ce curieux élixir qui permit à toute une époque de se rassembler autour d'une foi forte et entêtante - quitte, c'est vrai, à s'entre-tuer parfois pour elle. Une humanité ivre d'espérances ou de crédulité, hantée par l'édifice de ses cathédrales, obsédée par l'idée de sceller chaque parcelle, si infime soit-elle, des stigmates de la foi, par l'ambitieux projet d'incarner la Cité de Dieu, pour qui, en tout cas, la foi aura été une préoccupation quotidienne ce qu'elle a depuis longtemps cessé d'être ... Je ne suis décidément pas certain qu'on puisse, résolument et définitivement, se proclamer athée - qui l'est d'ailleurs véritablement se demandait Nietzsche ? - tant nous n'avons fait que déplacer en des hauteurs moins lumineuses et des promontoires parfois bien plus sordides les ancres de nos certitudes.

J'essaie, c'est vrai, parfois, d'imaginer celui qui, par chance ou miracle, échappa à l'enfer : contraint de retrouver un quotidien que plus personne de ses proches n'habitait, qu'hantaient seuls les souvenirs et les cris, triplement orphelin de s'être senti abandonné par les siens, par l'autre qui manqua si cruellement de solidarité ; par Dieu !

Comment ne pas songer à cette phrase de Heidegger ?

la philosophie ne pourra pas produire d’effet immédiat qui change l’état présent du monde. […] Seulement un dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l’apparition du dieu ou pour l’absence du dieu dans notre déclin, que nous ne fassions pas, pour dire brutalement les choses, que « crever » ; mais si nous déclinons, que nous déclinions à la face du dieu absent (102)

Nur noch ein Gott kann uns retten ! Phrase étrange s'il en est comme si le danger que nous encourions était à ce point ultime que nous n'aurions plus la main pour le contourner, condamnés que nous serions au déclin. Que vise-t-il sinon - c'est au reste le sens des questions précédentes - la suprématie de la technique et le nihilisme qui l'accompagne ? Phrase mystérieuse néanmoins dans ce style inimitable qui est celui d'Heidegger mi prophétique mi-ampoulé où le rappel à la nécessité d'une Patrie, d'un sol, d'une terre joue un rôle essentiel -mais ambigu aussi - politiquement au moins.

Le retrait du philosophe en sa librairie, l'entêtement souvent désespéré à vouloir mettre quelque peu de sens en tout ceci, participent de ce silence et pas uniquement parce que l'on ne penserait pas honnêtement sur la place publique : en rien, dit Heidegger, la philosophie ne saurait avoir quelque effet sur l'état du monde ! Sous le silence de la méditation, un formidable aveu d'impuissance.

On a bien ici, face à face, deux attitudes totalement contraires : l'une voyant dans le retrait des dieux l'opportunité rare de l'hominescence ; l'autre n'y scrutant que le menace inéluctable du déclin. L'espérance face à l'effroi. L'histoire ou la tragédie. Comment d'ailleurs oublier que Nietzsche fait proclamer la mort de Dieu par un fou hélant le public en plein jour une lanterne à la main en liant cette mort à la menace du nihilisme ?

N’avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse : « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! » — Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu son cri provoqua une grande hilarité. A-t-il donc été perdu ? disait l’un. S’est-il égaré comme un enfant ? demandait l’autre. Ou bien s’est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S’est-il embarqué ? A-t-il émigré ? — ainsi criaient et riaient-ils pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d’eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ? s’écria-t-il, je veux vous le dire !Nous l’avons tué, — vous et moi ! Nous tous, nous sommes ses assassins ! Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? Qu’avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ? Où la conduisent maintenant ses mouvements ? Où la conduisent nos mouvements ? Loin de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas sans cesse ? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés ? (103)

Il fait bien être deux pour parler et, même si la parole originaire ne relève pas d'un dialogue où chacun par l'avancée de ses arguments, de ses exemples ou expériences en viendrait, par la confrontation des idée, à faire surgir quelque chose comme le vrai, en tout cas le vraisemblable ; que cette parole est vivante et créatrice en ceci qu'elle serait en même temps être et logos ; qu'elle dispose une relation où l'un donne quand l'autre reçoit sans qu'il puisse y avoir de réelle contrepartie tant le récipiendaire dépend totalement du donateur, il n'empêche qu'il ne saurait y avoir jamais de parole sans que l'un écoute ce que l'autre dit. Or les textes nous le disent, sans que réel doute il puisse y avoir : ces deux conditions ne se réunissent jamais simultanément. Dieu s'est tu et les hommes de toute manière ne l'avaient pas écouté !

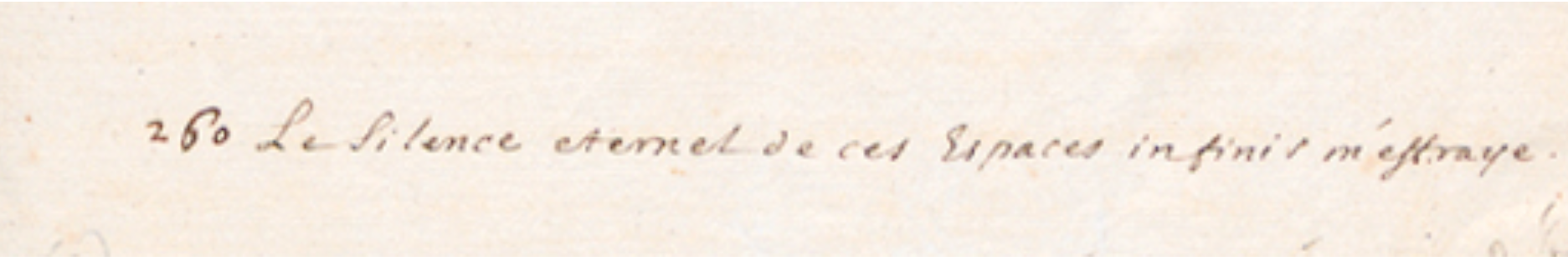

le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie

le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie

Pascal

Mais à bien lire cette formule célèbre, à la rapprocher surtout du chapitre Condition générale de l'homme, on comprend assez vite que ce qui suscite cet effroi est moins l'infini lui-même que son silence. Rien dans ce qui est ne justifie l'homme, ni pourquoi il est d'ici ni pourquoi il est de maintenant. Écartelé entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, il est ignorant de tout, et de lui-même et ce n'est assurément pas la considération du monde qui lui pourra en apprendre quoique ce soit(104) : c'est bien ceci qui effraie - et Pascal ne lésine pas sur les termes qui peuvent l'évoquer - le silence, la solitude qui l'accompagne, qui laisse l'homme sans appui, sans boussole, sans références sitôt que Dieu se tait ou qu'il refuse de l'entendre.

Angoisse métaphysique ainsi qu'on l'appela ? A sa façon l'histoire des sciences au moins autant que Kant ou Comte, confirment qu'en renonçant à pouvoir se poser la question pourquoi ? ou en renonçant à pouvoir saisir jamais la chose en soi, ou encore, ainsi que l'illustre Bachelard, en répudiant toute possibilité d'un déterminisme universel, les sciences laisse ouverte la question du sens et condamne l'être à la seule question qui le hante : celle de l'absurdité.

Sartre y verra le signe - la chance - de notre propre liberté : que le monde ait un sens et notre humanité une essence nous n'aurions qu'à nous y soumettre ; que le monde fût absurde et notre être sans aucune pré-détermination et s'ouvrirait l'heur de notre liberté quand bien même nous y serions condamnés. Il n'empêche ! L'homme sartrien, dont l'existence serait pure invention de soi, reste replié sur lui-même, condamné, certes, à conférer un sens à sa démarche, mais un homme seul qui n'échappera pas au doute qui l'étreint d'une signification inventée et libre mais qui ne serait peut-être qu'une pure fantasmagorie trop bien appariée à nos angoisses de faibles pour ne pas être suspecte. C'est ce qu'avait vu Nietzsche qui n'y reviendra pas.

Tout bien considéré nous ne serions pas véritablement sortis du solipsisme où nous avait enfermé Descartes ! Et s'il est difficile de fonder une philosophie sur lui - Berkeley est allé au plus loin qu'il était possible dans cette voie - et que l'on doive, plutôt que de nier la réalité, avouer cependant que la connaissance qui nous en est offerte demeure partielle, provisoire et, vraisemblablement, partiale, comment ne pas voir que cette absurdité qui contraignit l'homme à faire de lui-même la mesure de toute chose, à se placer à l'apex de l'être et à se subordonner tout ce qui n'était pas lui, la nature notamment avec toutes les conséquences désastreuses que l'on sait, représente cette exacte croisée où ce qui perd est en même temps ce qui sauve ...

Tout bien considéré nous ne serions pas véritablement sortis du solipsisme où nous avait enfermé Descartes ! Et s'il est difficile de fonder une philosophie sur lui - Berkeley est allé au plus loin qu'il était possible dans cette voie - et que l'on doive, plutôt que de nier la réalité, avouer cependant que la connaissance qui nous en est offerte demeure partielle, provisoire et, vraisemblablement, partiale, comment ne pas voir que cette absurdité qui contraignit l'homme à faire de lui-même la mesure de toute chose, à se placer à l'apex de l'être et à se subordonner tout ce qui n'était pas lui, la nature notamment avec toutes les conséquences désastreuses que l'on sait, représente cette exacte croisée où ce qui perd est en même temps ce qui sauve ...

Or ce silence du monde, ce silence de Dieu, c'est exactement ce par quoi Jean commence, dans le prologue de son évangile :

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Elle était au commencement avec Dieu.

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.

Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.

Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. (Jn, 1,1-1,11)

C'est affaire de morale et de prédication que de savoir qui est responsable de ce silence mais s'il est une logique qui file l'ancien comme le nouveau testament c'est bien celle d'une promesse qui sera à maintes reprises tenue sous la forme d'une parole répétée, de commandement de plus en plus précisés, d'une Alliance à plusieurs reprises renouée. Le monde ne l'a point connue ; les siens ne l'oint pas reçue : des prophètes - qui sont des transmetteurs, des messagers, au Messie qui incarne la Parole directement transmise, toujours le même trouble, l'identique ratage à quoi répond depuis le silence.

Accomplissement ? La Parole est dans le monde et elle est vivante : il n'y a plus rien à y rajouter ; tout juste à la vivre et à se promouvoir à sa hauteur - à en être les témoins ; les martyrs.

Échec ? La violence avec laquelle celle-ci fut repoussée que symbolise assez bien la crucifixion entraîna peut-être le brouhaha incessant de la foule, mais le silence du divin qui semble s'être détourné et avoir délaissé l'humain au cycle infernal d'une violence interminable que symbolise parfaitement le génocide. Comme si le lien s'était dénoué ; qu'il n'y eût plus rien à dire ; ni à promettre ; encore moins à espérer.

Du désert à la librairie :

le silence comme forme de l'éclosion de soi

Intrigant, le silence l'est, oui, à plus d'un titre. Il est manifestement intrication étroite des contraires car , s'y révèlent si l'on imaginait sur une ligne, aux extrêmes, d'un côté le bavardage dans ce qu'il peut receler de plus superficiel, de l'autre le silence éternel qui suinte l'angoisse devant le délaissement de l'être, et toute les gradations de la parole mesurée, laconique à la répétition inlassable ou l'explication emberlificotée qui en signent sinon l'échec du moins l'entrave.

Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin.

(Mt, 5,37)

Car, en même temps il est la marque de la méditation.

M Serres le rappelle : que ce soit pour Montaigne ou Descartes, le retrait, provisoire comme le sera sa morale, le doute instrumentalisé sur le chemin de sa méthode, le silence enfin sont marques incontestables de la pensée quand elle éclôt.

Cet homme, dont Paul célèbre l'avènement, qui ne se réduit pas à ses appartenances, qui doit se réinventer face à son Dieu, ce moi qui se cherche commence presque toujours, en tout cas a terriblement besoin, pour y parvenir, de distance, de silence. Ce que le christianisme invente, sans toujours aller jusqu'au terme de son invention, c'est, à la fois, un sacré qui n'est plus arc-bouté sur la cité et un individu à qui est demandé d'assumer consciemment son destin, de réaliser son salut dans la foi. De trouver en lui-même le ressort de son salut.

Or cette démarche prend presque toujours la figure initiale de l'exil, de l'éloignement, de l'écart.

C'est bien le désert qui sera, quarante années durant où errera cette masse informe de fuyards, le véritable incubateur d'un peuple. A l'écart de Pharaon, de Moïse parfois, de Dieu toujours, dans l'attente au pied de la Montagne, dans l'errance et l'erreur, dans le fourvoiement des bacchanales et des contritions parfois violentes (Veau d'or) naissent un peuple, une fidélité.

C'est le désert encore qui trace le parcours initiatique par quoi Jésus d'enfant endosse la mission qui lui est faite. Ici encore, c'est bien à une maïeutique - μαιευτική - à quoi l'on assiste, sous la forme de la méditation, à l'écart, mais du dialogue aussi via les tentations diaboliques. Pour autant que Platon ait raison en affirmant que la pensée est un dialogue intérieur, il est intéressant de relever les acteurs en jeu dans ce dialogue.

C'est le désert encore qui trace le parcours initiatique par quoi Jésus d'enfant endosse la mission qui lui est faite. Ici encore, c'est bien à une maïeutique - μαιευτική - à quoi l'on assiste, sous la forme de la méditation, à l'écart, mais du dialogue aussi via les tentations diaboliques. Pour autant que Platon ait raison en affirmant que la pensée est un dialogue intérieur, il est intéressant de relever les acteurs en jeu dans ce dialogue.

Un dialogue à trois toujours : chez Descartes ce sera entre l'ego, Dieu et le Malin Génie. Chez Montaigne entre son ego, le savoir du monde et le vrai. Au Sinaï, entre Moïse, Dieu et ce peuple que l'on tient à l'écart. Dans le désert, entre Fils, Père et Diable. A chaque fois un perturbateur, à chaque fois un parasite ; toujours un tiers que l'on va exclure. S'il est un point commun qui rassemble toutes les philosophies, par ailleurs si opposées les unes aux autres, c'est bien ce refus du mondain, de la gloire, de la place publique. On le retrouve dès Platon évoquant cette voix intérieure qui toujours dissuade Socrate de se mêler en rien des affaires publiques (106) mais elle est le propre même de ceux qui s'aventurèrent parfois dans les allées du pouvoir (Cicéron, Sénèque, Platon lui-même, Rousseau ...). Que ce soit, de méthode, dans une démarche scientifique où il semble bien que la recherche et la quête de ce que Bachelard nommait l'imagination scientifique mais que l'on pourrait tout aussi bien nommer intuition :

Quand vient l'intuition, il faut un tel mutisme pour ouïr sa risée douce que le creux le plus bas de la Death Valley, la haute roche rouge du Hoggar, subtilement vibrante sous le soleil de midi, les déserts du Kalahari, de Gobi, ou d'Atacama sonnent encore de trop de vacarme pour que l'entendeur la reçoive ; le moindre froissement la chasse. Voilà le secret muet de la création, artistique en particulier, de l'écoute tout court, de l'attente, de l'attention à autrui, de l'intimité. Le silence et la douceur de cette indéchiffrablement énigmatique pudeur permettant de survivre dans un monde voué au bruit de fond perpétuel de la communication, et qui risque de construire du collectif en détruisant ce que nous appelions la personne.

(Serres, Hominescence)

C'est assurément un autre problème (encore que ! ) que celui évoqué par Serres dans ce passage d'un ego intime désormais supplanté par un moi tout entier voué au collectif et construit par lui. Mais, au centre de cet ego inventé par le christianisme, on trouve bien à la fois cette profonde méfiance à l'endroit du siècle, qui poussera certains à se trouver une autonomie selon la règle derrière les murs de leurs couvents, qui érigera comme un modèle de sagesse ce quant à soi prudent et la nécessité pour avancer de se mettre à l'écart pour laisser seulement à la pensée le soin d'éclore, ou la foi de se révéler mais qui inventera en même temps que la vie privée - et les droits de la personne - cette intimité où se joue le destin de l'ego. Cet ego qui en latin vient le plus souvent redoubler l'affirmation du moi, cet εγω que la Pythie de Delphes appelle à mieux connaître ne fût ce que pour en mesurer les limites, n'émerge jamais dans le brouhaha de la foule mais toujours dans l'exercice solitaire du doute, de la retenue même provisoires. Toutes les figures de nos traditions le disent et répètent, soulignant par avance, c'est vrai, ce qui est en train de changer.

C'est vrai, même dans le cas du Christ, pour qui le retrait semble être comme la voie de passage le faisant entrer en sa mission divine. Des trois tentations qui lui sont opposées (ordonne que ces pierres deviennent des pains; Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores) il en est au moins deux qui renvoient à l'action d'éclat qui eût attiré sur lui l'attention des foules mais que dire de la dernière qui n'est autre que la tentation du pouvoir immédiatement synonyme de trahison ? Dans les trois cas - et c'est bien en ceci qu'il y aurait trahison - ce serait mettre sa propre personne, ses intérêts, ses besoins, ses projets en avant, les substituer à la volonté du Père. Le diable, on le sait, l'est en ceci qu'il tente toujours de s'interposer - dia - de parasiter la relation et la bloquer en proposant à l'intermédiaire de s'ériger en fin en soi. La figure est connue et classique mais elle intéresse ici parce qu'en même temps que la fidélité au Père qu'elle consacre, elle confirme le monde, la matière, le temps et le pouvoirs comme autant d'obstructions qu'il faut balayer pour trouver le chemin qui mène à soi. C'est au reste le même écart que l'on observe encore dans l'épisode du Jardin des Oliviers(Mt, 26, 36) : celui de la prière, avant l'épreuve - cette prière dont les disciples précisément se révélèrent incapables.

Dans une telle configuration, le silence que l'on s'impose n'est jamais vacuité, jamais néant, mais au contraire l'auspice offert d'entendre enfin ce léger bruissement que l'être laisse filer lorsqu'on se met à son service : pas vraiment un silence, seulement ce bouclier derrière quoi on se calfeutre pour se protéger du monde.

Dans une telle configuration, le silence que l'on s'impose n'est jamais vacuité, jamais néant, mais au contraire l'auspice offert d'entendre enfin ce léger bruissement que l'être laisse filer lorsqu'on se met à son service : pas vraiment un silence, seulement ce bouclier derrière quoi on se calfeutre pour se protéger du monde.

Peut-être se trompe-t-on du tout au tout en imaginant la Parole créatrice sous l'aune du vacarme et de la tempête quand il ne s'agissait que d'un mince filet d'une chanterelle presque timide s'insinuant dans le bruit de fond du monde. Joseph Haydn ne l'imagina pas autrement que comme une bourrasque en fortissimo balayant tout sur son passage, ombre et chaos originel **. Et même si quelque théorie m'invite à la penser comme une explosion originaire mimant par trop les douleurs de l'enfantement, je l'imagine bien plutôt à l'instar de ces langueurs automnales combinant avec grâce lueurs et ombres brumeuses.

Peut-être se trompe-t-on du tout au tout en imaginant la Parole créatrice sous l'aune du vacarme et de la tempête quand il ne s'agissait que d'un mince filet d'une chanterelle presque timide s'insinuant dans le bruit de fond du monde. Joseph Haydn ne l'imagina pas autrement que comme une bourrasque en fortissimo balayant tout sur son passage, ombre et chaos originel **. Et même si quelque théorie m'invite à la penser comme une explosion originaire mimant par trop les douleurs de l'enfantement, je l'imagine bien plutôt à l'instar de ces langueurs automnales combinant avec grâce lueurs et ombres brumeuses.

C'est que, derechef, la partie se joue toujours à trois ; que la victoire ne saurait se résumer à l'enchaînement de la bête non plus qu'à l'éblouissement initial à quoi l'on finit toujours par s'accoutumer (cf Platon) mais bien plutôt à cette lente, patiente et besogneuse conversion par quoi l'ego, soudain attentif au murmure, tente de faire taire tout ce qui en lui parasite et trouble ; tout ce qui hors de lui fait vacarme et fureur. Avant que d'être ce retour sur soi que privilégieront les chrétiens, la méditation est pour le latin une préparation à la mort, à la réalisation d'une mission ou bien simplement un exercice habituel. Le tiers que l'on exclut, sous la figure parfois si folklorique du diable ce n'est jamais soi, c'est toujours le monde. Abnégation, renoncements, ascèse et autre dolorisme n'effacent jamais le moi mais l'exaltent au contraire en espérant lui faire emprunter la juste voie qui mène à soi. Le chrétien se pense au service du divin et cherche ainsi à gommer en lui toutes les intempérances du monde qui l'en éloignent ; s'il se trompe en imaginant faire taire le corps par les meurtrissures qu'il lui inflige, il retrouve néanmoins la trajectoire exacte du sage grec (Rien de trop) en ceci qu'il est prêt à tout consacrer, quitte à renoncer à ses intérêts particuliers, et lui-même d'abord à ce qui le dépasse. Conche lui-même rappelle que le philosophe doit renoncer à tout au service de la vérité qu'il cherche. Il n'y a pas de différence.

Que ce renoncement n'aille pas sans effort ni souffrances, soit : Platon l'avait vu. La sortie de la caverne est malaisée, heurte trop d'habitudes et de préjugés pour n'aller pas même sans risques. Ce qu'il n'avait pas vu c'est que cette sortie de la caverne était en même temps une entrée en soi. Cet individu qui s'invente en silence ressemble pourtant à un funambule : guetté de part et d'autre par le vide, il manque sans cesse de sombrer. D'un côté, l'individualisme forcené, l'egolâtrie - vanité et orgueil, si l'on préfère : peut-on demander à l'individu de s'affirmer sans risquer qu'il ne se prenne à la fin pour la mesure de toute chose ? peut-on en appeler à la liberté de sa conscience et de sa volonté sans risquer, qu'à la fin, il ne la mette au dessus de tout - et de tous ? De l'autre le renoncement absolu, l'abnégation, le sacrifice de celui qui, par humilité sincère ou prudence délétère, s'efface totalement craignant par dessus tout orgueil et blasphème. Celui-ci, de peur de trahir, de crainte de n'être que piètre messager s'effacera tellement que la parole si ténue encore une fois se perdra dans le vent des sables. Celui-là, bientôt gonflé de sa propre importance, inversant toute les priorités, troquant fin contre moyen, feindra la modestie pour mieux bander ses muscles et, succombant aux sirènes du monde, n'envisagera plus jamais son recueil que comme habile exercice préparatoire à l'exercice de ses pouvoirs. Celui-là bientôt ne saura plus se taire et l'on n'entendra bientôt plus que lui. Entre celui qui s'efface tellement qu'on ne l'entend plus et celui qui pérore tant qu'il n'écoute plus rien : comment être sans être de trop ?

Oui, c'est pour cela que murmure la Parole plutôt qu'elle ne tonitrue : qui nous oblige au retrait, moins au silence qu'au murmure, pour tenter de saisir le bruit de fond de l'être, cette parole de loin en loin réverbérée, jamais éteinte comme si l'écho incessamment devait la redire, mais si faible que nous devions presque nous taire et étouffer les borborygmes de notre idiosyncrasie pour pouvoir la discerner nonobstant.

Il y faut sans doute une alchimie subtile, un talent d'équilibriste : celui qu'assurément eut Montaigne qui ne parle jamais tant des autres que quand il feint de ne parler que de lui-même : comme ses tables épaisses d'étrangers son moi est ouvert, curieux et si aimablement humain de savoir conjuguer ainsi la force de ses doutes et convictions avec le regard humide d'affection pour celui qui approche. Celui-ci scrute, épie, pointe avec infinie justesse l'éclosion, du sens - des Essais dit-on ! Le secret réside ici, sans doute, dans cette étonnante capacité à allier à la solidarité de l'ἀναχωρητής - celui qui se retire - la grâce de qui tend les mains.

Ce silence-ci décidément, n'en est pas vraiment un, s'il veut donner sa chance à la pensée mais il est bien à l'opposé pourtant du vacarme mondain.

Du silence comme dévastation

Troisième texte, dont je ne suis jamais vraiment parvenu à détourner les yeux, ce passage du Testament d'un poète juif assassiné. Le héros Paltiel Kossover, pris dans les geôles staliniennes, soumis au dogme à la torture du silence pour avouer on ne sait quelle forfaiture . Lui, à qui l'on avait son enfance durant professé que le silence était d'or, qui y avait cherché à briser les chaînes du langage ; lui qui en ressentit même soulagement après ces incessantes séances de tortures, de coups, de hurlements et de plaintes découvrit subitement combien le silence pouvait être destructeur.

Troisième texte, dont je ne suis jamais vraiment parvenu à détourner les yeux, ce passage du Testament d'un poète juif assassiné. Le héros Paltiel Kossover, pris dans les geôles staliniennes, soumis au dogme à la torture du silence pour avouer on ne sait quelle forfaiture . Lui, à qui l'on avait son enfance durant professé que le silence était d'or, qui y avait cherché à briser les chaînes du langage ; lui qui en ressentit même soulagement après ces incessantes séances de tortures, de coups, de hurlements et de plaintes découvrit subitement combien le silence pouvait être destructeur.

plus de dialogues, plus de discours, plus de souvenirs, plus de défis. Je me voyais gémir; je me regardais agoniser en hurlant ou en sanglotant; les images cessèrent de se transformer en mots. Le Rabbi de Worke se trompe. Il dit que le cri le plus haut est celui qu’on contient. Non. C’est celui qu’on n’entend pas; c’est le cri qu’on voit. *

Les images cessèrent de se transformer en mots ! Tout est là, en cette courte phrase. Car, après tout, de quoi est fait le moi sinon de la conscience de sa durée interne et donc de cet équilibre si fragile entre bruits, musiques et paroles extérieures d'un côté, et de ce sentiment fragile de permanence, de silence et de calme où je le crois se nicher. Constamment mobile dans un environnement lui-même constamment fluctuant, le moi s'invente - et le sentiment de sa permanence - dans ce dialogue ou cette confrontation que d'aucuns diraient dialectique avec ce qui n'est pas lui, qu'il dispose à son extérieur. Il a besoin de cet écart pour subsister quand bien même il ne cesse de s'approcher et de le menacer parfois en son intégrité. Parce que la parole est ce mixte étonnant de réalité acoustique et d'abstraction pure, que les mots décidément ne parlent pas des choses mais toujours renvoient au concept qu'on s'en forme, l'écart, même fragile, même fluctuant est maintenu. Que cessent les mots qui résonnent autant que raisonnent et, oui, le moi se dissout.

La configuration que Wiesel présente est à l'exact opposé de celle que Serres présente comme l'avènement d'un nouvel ego : ici l'ego se dissout de trop de silence ; là, de trop de vacarme ; ici de l'absence de toute extériorité qui vînt attester de son intimité ; là de sa tonitruante invasion, de sa dissolution dans le réseau des relations, des gloires et des ambitions mondaines. L'ego moderne n'est fait que de bruit, que de l'autre. Dans les deux cas, un miroir qui ne renverrait plus à rien.

C'est le mérite de Wiesel de montrer que le silence dissout l'ego ; ce sera celui de Serres d'indiquer combien, à l'inverse, le bruit le fait tout autant éclater.

La modernité a sans doute inventé le multiple, l'ondoyant et le chatoyant : en se voulant ouvert tout entier pétri de relations mondaines l'ego qu'elle invente est trop dépendant des connexions qu'il noue pour ne pas être volatil. A notre tour c'est le brouhaha incessant qui nous effraie. On peut y voir comme Serres l'espérance d'une invention trépidante ; il faut y voir en tout cas la radicale inanité, l'irréductible impossibilité désormais de toute méditation à l'écart parce qu'il n'est plus ni intériorité ni extériorité.

Comment ne pas songer au funambule du prologue de Zarathoustra ?

L’homme est une corde tendue entre la bête et le Surhumain, — une corde sur l’abîme.

Dans ce style inimitable où Nietzsche entonne les canons de l'écriture biblique pour annoncer la mort de Dieu, dans ce passage introductif étonnant où Zarathoustra éprouve dans sa chair combien il n'est pas d'oreille pour l'entendre (je ne suis pas la bouche qu’il faut à ces oreilles) le funambule représente très exactement ce passage vers le sur-homme, un passage qu'il échoue à accomplir, supplanté qu'il sera par un bouffon, ivre de ses certitudes, payant à la fois le prix de ses hésitations et le regard qu'il porta en arrière.

Tout laisse à deviner que nous vivions l'une de ces grandes périodes de transition et il n'est effectivement pas impossible que coexistent désormais, provisoirement ou durablement, deux types d'ego. Mais cette transition est peut-être elle-même une illusion, celle récurrente que chaque époque se forme en s'observant, d'à la fois regretter ce qui est en train de passer et de redouter ce qui advient mais qu'elle reste impuissante à envisager avec quelque précision.

Je vois bien plutôt dans le fait d'être cette même oscillation autour d'un point d'équilibre que tout funambule doit constamment inventer faute de chuter, deci delà. Où être se révèle bien à la fois comme un processus constant - une danse pour autant qu'elle soit l'art de la chute esquissée - mais comme un dialogue encore qui à la fois appelle et repousse l'autre, entre un individu qui rêve de clamer son existence et doit cependant se contenter de la sussurer faute de couvrir de sa fatuité l'écho si ténu de l'être.

Il n'est peut-être pas de silence, finalement tant ce dernier s'entend, s'écoute et constitue les replis intimes de la conscience. Se taire serait souhaitable mais impossible ; bavarder, tellement intempestif ! alors, oui, se tenir sur la corde et risquer d'être poussé dans le vide par le premier bouffon venu.

Et usurper, quand même, la parole en en prenant tous les risques.

96 ) Trois textes nourries de quelques références :

- M Serres sur le nouvel individu et la mort de l'ego

- E Wiesel : sur le silence

- Eusèbe de Césarée , Histoire ecclésiastique

97) écouter ou lire cette conférence de M Serres à l'Inria en 2007 notamment en sa première partie

L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener.

L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.

Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?

Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.

Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face.

L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.

99) 1Cor,1, 19

100) Gen, 18, 21- 27

C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai.

Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel.

Abraham s'approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?

Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle?

Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice?

Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux.

Abraham reprit, et dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.

Nous devons croire – sinon Dieu lui-même paraitrait incohérent par rapport à sa promesse – que toute la souffrance d'Israël persécuté par les païens en raison de son Election, fait partie de la souffrance du Messie, de même que le massacre des enfants de Béthléem fait partie de le Passion du Christ. Si une théologie chrétienne ne peut pas inscrire dans sa vision de la rédemption, du mystère de la Croix, qu'Auschwitz aussi fait partie de la souffrance du Christ, alors on est en pleine absurdité. Car la persécution des élus de Dieu n'est pas un crime semblable à tous les crimes que sont capables de commettre les hommes

102) Heidegger, Entretien, Spiegel 1966 (en allemand)

103 ) Nietzsche Le gai savoir, § 125

104) Pascal Pensées, Contre l'indifférence des athées

Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toutes choses. Je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme ; et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, et qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l’Univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans savoir pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé, et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m’engloutissent comme un atome, et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais c’est que je dois bientôt mourir ; mais ce que j’ignore le plus c’est cette mort même que je ne saurais éviter.

Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu’en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage.

Voilà mon état plein de misère, de faiblesse, d’obscurité. Et de tout cela je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à ce qui me doit arriver, et que je n’ai qu’à suivre mes inclinations sans réflexion et sans inquiétude, en faisant tout ce qu’il faut pour tomber dans le malheur éternel au cas que ce qu’on en dit soit véritable. Peut-être que je pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes ; mais je n’en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher ; et en traitant avec mépris ceux qui se travailleraient de ce soin, je veux aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire à la mort dans l’incertitude de l’éternité de ma condition future.

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.

Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,

et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,

et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.

Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.

Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.

(Mt,4,1)

106) Platon, Apologie de Socrate 31d

Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n’aie jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple, pour donner mes conseils à la république. Ce qui m’en a empêché, Athéniens, c’est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque, [31d] dont vous m’avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus, pour plaisanter, a fait un chef d’accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s’est manifesté en moi dès mon enfance ; c’est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j’ai résolu ; car jamais elle ne m’exhorte à rien entreprendre : c’est elle qui s’est toujours opposée à moi, quand j’ai voulu me mêler des affaires de la république, et elle s’y est opposée fort à propos ; car sachez bien qu’il y a longtemps que je ne serais plus en [31e] vie, si je m’étais mêlé des affaires publiques, et je n’aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité.

** que l'on peut comparer avec la représentation qu'il s'offre du chaos originel

γνῶθι σεαυτόν

γνῶθι σεαυτόν