| index | précédent | suivant |

|---|

Philosopher quand même … malgré la mort ; puisque la mort …

Une série, prolongée au fil de l'eau, sur la mort et ses figures

| Contexte | Bertrand Herz | Mémorial | Répulsion fascinée | Défis | For | de la vanité de la philosophie | de la vertu de la philosophie |

|---|

Comte-Sponville a souligné à plusieurs reprises combien les propos d'un Montaigne ainsi que de tous ceux qui l'inspirèrent l'auraient du plutôt conduire à titrer que philosopher c'est apprendre à vivre ! Je ne suis simplement pas certain que les deux formules soient si antinomiques qu'elles veulent bien le laisser paraître.

Bien entendu nos mémoires sont hantées par ces figures épiques, glorieuses qui préférèrent la vérité à la vie et, assurément, cette philosophie avant tout pourrait sans gros effort encourir le risque du contresens romantique. Ces Hölderlin ou Nietzsche payant de la folie le risque de s'être approché de trop près. Mais le courage hiératique d'un Socrate avalant la ciguë : ce n'est rien de dire que Platon fit beaucoup pour la légende.

Bien entendu nos mémoires sont hantées par ces figures épiques, glorieuses qui préférèrent la vérité à la vie et, assurément, cette philosophie avant tout pourrait sans gros effort encourir le risque du contresens romantique. Ces Hölderlin ou Nietzsche payant de la folie le risque de s'être approché de trop près. Mais le courage hiératique d'un Socrate avalant la ciguë : ce n'est rien de dire que Platon fit beaucoup pour la légende.

Pourquoi donc philosopher ? Question que je n'ai jamais su dissocier de cette autre, plus personnelle : pourquoi avoir choisi cette voie et pourquoi donc, cinquante ans après, parviens-je encore à m'y sentir chez moi comme d'une terre natale ?

Mais qu'est-ce donc que ceci - philosophie - et quel but poursuit-elle finalement ?

C'est encore chez Sénèque qu'il me semble y avoir réponse satisfaisante à glaner. Le but c'est la sagesse, la philosophie n'en est que le chemin, la tension ; l'effort. Il y a, ici, la même négation dont je sais qu'elle signale l'humain autant que ses périls. Le refus de la bête

C'est encore chez Sénèque qu'il me semble y avoir réponse satisfaisante à glaner. Le but c'est la sagesse, la philosophie n'en est que le chemin, la tension ; l'effort. Il y a, ici, la même négation dont je sais qu'elle signale l'humain autant que ses périls. Le refus de la bête

C'est de l'homme que je cherche le bien, non du ventre écrit-il ! Refus, pas forcément refus d'être cela, aussi, mais de n'être que cela. Refus d'être de ce monde ? de n'être que de cette pâte épaisse et noire, assurément. Quête d'éternité ? pas au sens de cette transcendance qui fera sourire Nietzsche d'y avoir vu une consolation de faibles ; non plus que subterfuge pour enjamber la mort. Souci simplement d'exhausser en soi ce qui s'approche des dieux eût écrit Sénèque ; notre part la moins pesante.

Je n'ignore pas que cette vertu qu'il vante comme indissociable de la philosophie elle-même est à la fois affaire de virilité et de puissance au sens de virtualité. Je tiens pour révélateur qu'éthique, en grec, relève de ces qualités génétiques qu'on cherche et fera s'étoffer en telle ou telle race d'animal ; qu'ἦθος désigne d'abord le séjour habituel des bêtes ( étable, écurie) où les dresser.

Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour y dénicher cet irrésistible dualisme - âme/corps ; être/pensée ; raison/passion ; apparence/réalité … - à quoi la tradition depuis l'antiquité nous a habitués. Que la philosophie le permette à tous ou à quelques élus seulement comme semble le vouloir Platon, justifiant par avance l'anathème nietzschéen selon lequel le christianisme est un platonisme pour le peuple, j'entends résonner le Mon Royaume n'est pas de ce monde qui n'est pas seulement la protestation d'un prophète ou du divin ; qui est celle de tout homme sitôt qu'il se dresse. La destinée humaine se joue dans cet entre-deux où se murmure cette négation, prise tantôt dans le tourbillon mégalomaniaque, tomberait dans la démesure, le blasphème, et les inévitables violences qu'elle entraînerait ; tantôt dans le renoncement qui ne serait pas seulement défaite mais renoncement à soi. Qu'on le veille ou non, agir et penser, en ceci est tout un exprimant cette négation.

Est-ce suffisant pour comprendre pourquoi si vite la mort rôde autour de la philosophie quand, spontanément, on aurait plutôt à cœur d'affirmer qu'elle est expression de la vie et de notre propre humanité ?

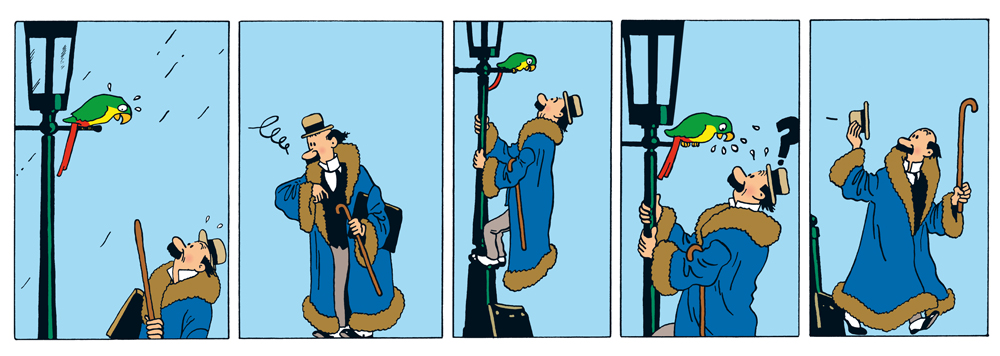

Est-ce à cause de ce sarcasme nietzschéen rappelant combien les philosophes sont tellement maladroits à supporter les contradictions de l'existence qu'ils se réfugieraient dans cet arrière-monde, abstrait mais supposé serein, des idées ? L'intellectuel pataud, la tête dans les nuages faisant sottement rire les servante de Thrace, frustré sans doute un peu d'avoir troqué la vie trouble et agitée mais aux accents si envoûtants du concret, du désir, de l'emprise, contre l'univers sans doute lumineux mais tellement évanescent et si fallacieusement harmonieux des Idées, cet intello dont on se moque dans les cours de récréation, distrait, un peu fou, inutile, décalé prend aisément dans nos imaginaires une place à part, à côté de l'idiot du village. Gentil, peut-être mais ridicule. Un de ces énergumènes qui ne sait pas vivre !

Est-ce à cause de ce sarcasme nietzschéen rappelant combien les philosophes sont tellement maladroits à supporter les contradictions de l'existence qu'ils se réfugieraient dans cet arrière-monde, abstrait mais supposé serein, des idées ? L'intellectuel pataud, la tête dans les nuages faisant sottement rire les servante de Thrace, frustré sans doute un peu d'avoir troqué la vie trouble et agitée mais aux accents si envoûtants du concret, du désir, de l'emprise, contre l'univers sans doute lumineux mais tellement évanescent et si fallacieusement harmonieux des Idées, cet intello dont on se moque dans les cours de récréation, distrait, un peu fou, inutile, décalé prend aisément dans nos imaginaires une place à part, à côté de l'idiot du village. Gentil, peut-être mais ridicule. Un de ces énergumènes qui ne sait pas vivre !

Est-ce pour ces kyrielles de mythes, de nos dogmes et de nos théories qui tous, s'affairent à substituer à ce monde que l'on voit, un autre que l'on ne voit pas, ne devine même pas mais qui serait la clé de celui-ci, sa consolation ?

On ne fera pas qu'il en puisse aller autrement : sitôt conscient de lui-même et se piquant de penser, l'homme perd l'évidence de sa présence au monde. Et il n'aura de cesse d'intercaler entre lui et le réel tout le baroque de ses représentations qui, d'un seul tenant, paraissent l'en rapprocher mais l'en séparer nonobstant.

Je ne sais pas si philosopher aide à vivre ou à mourir mais qui a jamais prétendu que vivre était chose simple ?ou que mourir fût chose anodine ? Ce n'en est sûrement pas une béquille mais pas non plus une entrave. A bien lire Montaigne, philosopher n'est pas penser à chaque instant à la mort comme à une obsession qui vous empêcherait d'être au monde ; mais ce n'est pas non plus faire comme si elle n'existait pas tels ces deux bestiaux, certes, assagis devant l'abattoir, mais par simple ignorance. Il n'est pas impossible qu'au fil de ses Essais, au gré des années passant, Montaigne eût lui-même changé d'avis sur la question, privilégiant plutôt le souci de bien vivre - vivre selon le bien - plutôt que le bien mourir. Il n'a pas tort de considérer que la théorie n'y suffirait de toute manière pas, mais que son exercice est impossible.

Si vous ne savez pas mourir, ne vous chaille : nature vous en informera sur-le-champ, pleinement et suffisamment ; elle fera exactement cette besogne pour vous; n'en encombrez pas votre soin III, 12

Si la mort est le terme de l'existence, écrit-il, elle n'en est pourtant pas le but, ni même le sens. Ce n'est pas tant que la mort le désintéresse par rapport aux préceptes stoïciens qui furent les siens de manière plus insistante au début de ses Essais qu'à la fin ; ce n'est même pas que l'âge aidant elle prît la première place dans ses préoccupations, c'est au contraire qu'un certain art de vivre - au sens moral du terme - lui semble désormais l'essentiel

Nous troublons la vie par le soin de la mort, et la mort par le soin de la vie. L'une nous ennuie, l'autre nous effraie. Ce n'est pas contre la mort que nous nous préparons ; c'est chose trop momentanée. Un quart d'heure de passion sans conséquence, sans nuisance, ne mérite pas des préceptes particuliers. à dire vrai, nous nous préparons contre les préparations de la mort. [ ... ] Si nous n'avons su vivre, c'est injustice de nous apprendre à mourir, et de difformer la fin de son tout. Si nous avons su vivre constamment et tranquillement, nous saurons mourir de même ibid

C'est ceci, sans doute, qui est le plus remarquable chez Montaigne : on a l'habitude de considérer que la mort n'est pas affaire de jeunesse laquelle trop intempérante et impatiente oublierait - mais aurait peut-être raison d'oublier qu'elle est mortelle - agit en tout cas comme si elle ne l'était pas - quand au contraire la vieillesse - hâtivement assimilée à une forme de sagesse - la sentant approcher s'y apprêterait comme il nous pique de mettre de l'ordre dans nos affaires avant un grand départ. Le laboureur sent sa mort prochaine, on le sait. C'est d'ailleurs chose remarquable dans les textes anciens que cette mort que l'on pressent comme il est coutume de dire des animaux qu'ils ne savent rien de la mort mais la sentent : signe sans doute que la mort, chose usuelle, fréquente, était chose qu'on ne pouvait certes pas apprivoiser mais au moins anticiper. C'est sans doute en ceci que notre époque s'est le plus éloignée de toutes celles qui l'on précédée : la mortalité péri-natale est devenue confidentielle et l'espérance de vie considérablement étirée sans compter le fait qu'on a socialisé la mort : qui aujourd'hui meurt encore chez soi ?

On faisait avec … comme on dit. C'est en réalité ce que nous suggère Montaigne ; ne pas laisser la mort, l'idée de la mort nous envahir ni nous paralyser.

C'est bien ainsi que l'on glisse imperceptiblement de la philosophie à la morale. Mais si Montaigne est moraliste, il ne donne jamais de leçons. Non qu'il soit relativiste - tout non chez lui ne se vaut pas - mais il ne se sent pas de dignité suffisante pour juger les autres et demeure trop respectueux des différences pour tout ramener à soi. Par certains côtés, on croirait lire Pascal [1] : si nous savons assez bien reconnaître le mal, le bien, en revanche, demeure confus et malaisément repérable. Mais, après tout, n'avons-nous pas proclamé nous-mêmes que la morale naît précisément des situations d'incertitudes ? Et l'on reconnaît ici ces tables épaisses d'étrangers où se devine autant la tolérance qui fut la grande marque des humanistes de ce siècle-là, la curiosité et le souci de l'autre que le refus de tout ethnocentrisme.

Quand je regarde mes intérêts théoriques avoir évolué, je ne puis pas ne pas remarquer combien, insensiblement, je suis passé des philosophies de l'action, politiques, mais aussi des théories de la connaissance, de l'épistémologie à des questions morales, métaphysiques. Ce n'est sûrement pas un hasard. On passe sans doute, assez spontanément, du souci d'anticiper l'avenir et de le préparer au mieux au soin de préserver ce qui put l'être de dignité. Moins affaire d'âge, au reste, que de perspective ; de point de vue.

Je ne suis pas certain que l'expérience, au sens où usuellement on l'entend, ait tant à jouer ici. L'existence nous confronte toujours à autant d'événements, d'échecs, de réussites, de projets à mener et de doutes à lever, à tout âge, mais cette fortune comme on l'appelait aux temps de Montaigne, se présente cependant et avec opiniâtre obstination, de manière inédite ; insolite. De telle sorte que ce que l'on crut avoir appris hier ne servira pratiquement de rien demain, ou si imparfaitement. L'expérience, seuls les technolâtres avides de recettes pré-définies à paresseusement mais obséquieusement observer étape par étape y croient encore et s'y accrochent avec l'ultime entêtement des , ne suspend jamais le jugement mais l'appelle au contraire avec toujours plus d'insistance. Si l'expérience devait jamais se conjuguer en terme d'enseignements acquis, sans doute, ces leçons se mesurent-elles en ce poids si discrètement enfui des choses et des idées en quoi nous crûmes si fortement tenir ; qui pourtant s'évaporent comme eau en un conduit poreux.

Que vaut, que pèse - puisque c'est le même mot - tout cet équipage dont nous nous embarrassons ? Serres suggérait qu'avec l'âge nous emportions de moins en moins de bagage. Ce n'est pas tant la mort qui nous suggère d'ainsi tout réévaluer que cette seule certitude, d'avoir traversé notre époque, comme nous pûmes, avec vraisemblablement le souhait sinon de s'y installer au moins de ne pas trop nous y esquinter. Au mieux, avec le souhait de ne pas trop nuire à l'autre ni de commettre trop d'injustices. Car c'est bien ainsi que nous entamons le voyage et à peu près de même que nous le terminons : la tête vide et les mains nues.

Démesuré quand on y songe, le nombre d'actes que nous perpétrons ainsi sans avoir aucune idée du comment les mener, encore moins de les réussir. Nous nous unissons sans en réalité rien savoir de l'amour … ni d'ailleurs de l'autre. Nous nous reproduisons sans rien savoir de l'enfant et, assurément sans certitude aucune sur l'éducation à lui donner. Choisissons des métiers sans en rien savoir. A bien y regarder, nous avançons à l'aveuglette nous contentant d'incruster, entre nous et les objets de nos appétences, ce qu'il faut de représentations, de théories ou de stéréotypes pour nous donner seulement le courage d'entamer le périple. Il nous faudra du temps pour réaliser combien ces savoirs, quoique utiles pour nous éviter les erreurs les plus grossières et les dangers les plus criants, relevaient en fait plus de la prudence que de la vérité.

Il nous faudra bien un jour admettre que si le scepticisme radical d'un Pyrrhon est insupportable, parce que, décidément, non tout ne se vaut pas ; en revanche le ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα de Platon - je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien de l'Apologie de Socrate (21d) - est bien mieux qu'une posture rhétorique ; l'aboutissement lent mais logique du chemin. A quoi, par delà les siècles répond le Je dus abolir le savoir pour laisser sa place à la foi de Kant. Glisser comme il le fait du wissen au glauben, n'est pas tant un renoncement qu'un dépassement. Où se joue quelque chose de la grâce : s'alléger ; se dépêtrer quelque peu de la pesanteur n'est pas encore atteindre la grâce mais déjà cesser d'enlaidir le monde et d'entraver l'autre.

C'est ainsi que je comprend Zweig :

Il est quelques rares écrivains qui s'ouvrent à tout lecteur, quel que soit son âge, à tout moment de sa vie : Homère, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoï, mais il en est d'autres dont la signification ne se révèle pleinement qu'à un moment précis. Montaigne est l'un de ceux-là. Il ne faut pas être trop jeune, trop vierge d'expériences et de déceptions pour pouvoir reconnaître sa vraie valeur, et c'est à une génération comme la nôtre, jetée par le destin dans un monde qui s'écroulait en cataracte, que la liberté et la rectitude de sa pensée apporteront l'aide la plus précieuse. Seul celui qui, dans le bouleversement de son âme, est contraint de vivre une époque où la guerre, la violence, la tyrannie des idéologies menacent la vie même de chacun et, dans cette vie, sa substance la plus précieuse, la liberté de l'âme, peut savoir combien il faut de courage, de droiture. d'énergie, pour rester fidèle à son moi le plus profond, en ces temps où la folie s'empare des masses. Il faut d'abord avoir soi-même douté et désespéré de la raison, de la dignité de l'homme, pour pouvoir louer l'acte exemplaire de celui qui reste debout clans le chaos du monde.

Que seul un homme mûr, marqué par les preuves, puisse reconnaître à leur vraie valeur la sagesse et la grandeur de Montaigne, j'en ai fait l'expérience sur moi-même.

Zweig, Montaigne (premières lignes)

C'est ainsi que je comprends l'effort pour demeurer libre ! Quoiqu'il arrive ou en coûte. Parce que notre humanité s'y joue où la philosophie a toute sa place.

Pyrrhonisme. - Chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n'est pas ainsi ; elle est toute pure et toute vraie. Ce mélange la déshonore et l'anéantit. Rien n'est purement vrai ; et ainsi rien n'est vrai, en l'entendant du pur vrai. On dira qu'il est vrai que l'homicide est mauvais ; oui, car nous connaissons bien le mal et le faux. Mais que dira-t-on qui soit bon ? La chasteté ? je dis que non, car le monde finirait. Le mariage ? non : la continence vaut mieux. De ne point tuer ? non, car les désordres seraient horribles, et les méchants tueraient tous les bons. De tuer ? non, car cela détruit la nature. Nous n'avons ni vrai ni bien qu'en partie, et mêlé de mal et de faux.