| index | précédent | suivant |

|---|

De la souveraineté

| souveraineté | révolution | du rien au tout | le chien : Diogène | le soleil : Alexandre | incarnation | autour du politique | l'art d'être biface | Moralité |

|---|

Souverain, voici mot bien étrange : s'il fait d'abord penser au monarque, il signifie étymologiquement le fait d'être placé au-dessus, très exactement au-dessus de tout. Pour roi, le grec utilisait Βασιλεύς - de Βα, marcher et λαος, le peuple ainsi celui qui fait marcher le peuple, qui se place devant lui. Le terme a ainsi le même sens que ηγεμονια désignant le fait de marcher en tête, de guider et conduire avant de désigner l'autorité ou la souveraineté d'un État et plus spécifiquement, une autorité militaire.

On le voit, dès le départ le peuple a partie liée avec le souverain : il est cette masse, cette foule, en tant que groupe ou que nation - c'est le sens de λαος - à qui l'on montre la direction. Qui dirige, dit la ligne droite (rectus) dit donc aussi le droit et la loi. C'est en cela qu'il est rex - roi. Rego, d'ailleurs n'a pas d'autre sens que celui de guider. Quand un Mussolini se proclamera Duce, ou un Hitler, Führer, ils ne feront que puiser dans le vieux fond des langues.

Pour autant, dès le départ, se pose la question, à mon sens aporétique, du politique :

- au-dessus ou au devant - est-ce bien la même chose ? Que du sein de la masse l'un s'élève, se place sur une pierre pour indiquer la marche à suivre ne semble pas poser de problème : primus inter pares, il est seulement le principe moteur d'une masse écrasée par le nombre ou l'incertitude. Mais que l'on envisage qu'il soit au-dessus, dessinant ainsi invariablement une inégalité d'entre lui et la masse et alors c'est à une toute autre perspective que l'on assiste. Elle explique la défiance qu'eurent les athéniens à l'égard de toute élection, privilégiant pour cela le tirage au sort : l'élection ne peut désigner que les meilleurs - άριστοι - et donc générer une aristocratie. Elle explique derechef la méfiance de Rousseau à l'égard de toute démocratie représentative : les élus y tendraient naturellement à se constituer en oligarchie.

- dedans ou dehors : la place du peuple est intenable qui se révèle à la fois dirigé et dirigeant. Ce que révèle assez l'embarras de Rousseau à distinguer, au moment initial, le peuple comme source et volonté générale et celui qui sera soumis aux lois qu'en son nom l'on promulguera. A moins - et c'est ce qu'il fera - de considérer le peuple comme une pure et simple abstraction, et ce moment inaugural comme un temps logique ou mythique mais sans correspondance historique, on ne voit effectivement pas comment le principe peut appartenir au système qu'il rend possible. Ce que souligne assez bien la tendance du dirigeant à marquer d'excellence et d'inviolabilité une place qui, sinon, serait impossible. Mais une place à ce point abstraite ou mythique qu'elle ne manquera jamais de paraître vide ou usurpée quand vient le temps des crises.

Si le peuple est toujours présent, il sera ainsi, selon l'une au l'autre perspective, celui qui conduit, en tout cas impulse le mouvement ; dans l'autre, celui qui consent, approuve, se soumet. Il est bien présent, au tout début, pour aussitôt se soumettre et devenir un sujet de droit voire sujet tout cours - sujet signifiant aussi soumis.

La seule manière de sortir de l'aporie demeure encore de la concevoir comme un conflit de type mimétique. Voici deux antagonistes qui s'opposent non pas de poursuive des buts différents mais au contraire de viser la même chose et ainsi de se ressembler outrageusement. L'ἀγωνία - la lutte - est nichée au cœur même de la souveraineté. L'histoire biblique met en scène un dirigeant élu : Moïse, d'entre tous, aura été appelé. Pour autant son origine, on le sait, demeure duplice : entre lui et Pharaon, avec qui il fut élevé, il y a une connivence-émulation de viser, chacun pour son compte, la même hégémonie sur son peuple. Pour ne pas évoquer les figures de Romulus et Rémus…

C'est sans doute ici que le terme de révolution prend tout son sens.

Révolution

Mot curieux qui, on le sait, désigne les grands mouvements de rupture sociale alors qu'étymologiquement, et d'abord dans le registre astronomique, il signifie retournement, retour en arrière, au point de départ. Un peu comme si les efforts des révolutionnaires à inventer une ère nouvelle, désespérés au point de parfois en inventer même un nouveau calendrier, se révélaient vains voire contre-productifs.

Au point d'admettre combien plus nombreuses furent les ruptures non voulues, non préméditées, mais aussi non maîtrisées ; 1914 déchira ainsi l'histoire sans qu'aucun de ses protagonistes ni instigateurs n'en prît conscience. Au fond c'est le plus souvent après coup que l'on réalise qu'il y eût révolution, mutation ; rupture.

Au point d'admettre combien plus nombreuses furent les ruptures non voulues, non préméditées, mais aussi non maîtrisées ; 1914 déchira ainsi l'histoire sans qu'aucun de ses protagonistes ni instigateurs n'en prît conscience. Au fond c'est le plus souvent après coup que l'on réalise qu'il y eût révolution, mutation ; rupture.

C'est, au reste, l'une des grandes constantes de l'histoire humaine, que les grands événements qui marquent, et donc tracent dans l'apparente continuité des temps, ruptures ou discontinuités, bifurcations ou coupures, que ces grands événements avancent toujours en catimini de telle sorte que ce ne soit qu'après coup qu'on en prenne conscience.

Tout le monde consent que Louis XIV soit mort en 1715. Mais il s'est passé en 1715 une infinité de d'autres choses observables, qu'il faudrait une infinité de mots, de livres, et même de bibliothèques pour conserver à l'état écrit. Il faut donc choisir, c'est-à-dire convenir non seulement de l'existence, mais encore de l'importance du fait ; et cette convention est capitale. (.) L'importance est à notre discrétion comme l'est la valeur des témoignages. On peut raisonnablement penser que la découverte des propriétés du quinquina est plus importance que tel traité conclu vers la même époque ; et, en effet, en 1932, les conséquences de cet instrument diplomatique peuvent être totalement perdues et comme diffuses dans le chaos des événements, tandis que la fièvre est toujours reconnaissable, que des régions paludéennes du globe sont de plus en plus visitées ou exploitées, et que la quinine fut peut-être indispensable à la prospection et à l'occupation de toute la terre, qui est, à mes yeux, le fait dominant de notre siècle."

Valéry, Variétés, Essais quasi politiques, Discours de l'histoireCe fut le cas, de l'invention de la quinine, désormais utilisée dans la lutte contre le paludisme, qui eut certainement plus d'effets pour l'humanité que tel ou tel autre événement survenu la même année. Ce n'est qu'après coup, en 18, qu'on réalisa que la guerre ne fut pas l'ultime avatar des guerres napoléoniennes mais bien au contraire l'invention totale d'une mondialité - d'une totalité - qui ne faisait que commencer de dérouler ses effets au point d'arracher à P Valéry son cri désespéré et déchirant.

Voici point qu'il ne faudra jamais oublier quand il s'agira, ici ou là, de pointer l'importance de tel ou tel événement, de tel ou tel grand acteur de l'histoire, et, surtout, de l'irruption du peuple sur la scène. Sans doute, pour paraphraser Marx, l'homme fait-il l'histoire mais autant qu'en retour celle-ci le fait, et, en tout état de cause ne sait-il jamais vraiment l'histoire qu'il est en train de faire. Il en va ici comme de ce qu'énonçait Bachelard de la vérité scientifique : elle est invariablement ce qu'on aurait dû voir…

Celle de 1789 paraît à première vue échapper à la règle mais il n'en est rien : certes, les protagonistes du printemps 89 eurent parfaite conscience de la volonté résolue qu'ils opposèrent à la monarchie mais combien parmi eux réalisa qu'elle ne pourrait s'arrêter à la simple inversion de perspective souveraine et que le mouvement allait les mener bien au delà, et d'abord de ceci même qu'ils désirèrent. Elle n'en demeure pas moins emblématique pour autant, si bien qu'elle mérite toujours sa majuscule - et pas seulement parce qu'elle signifia le congé que le peuple voulut donner au despotisme monarchique - congé qu'il mit presque un siècle à parachever.

Tous s'y mirent : non seulement les historiens professionnels (Michelet en est l'exemple épique) mais les politiques aussi : Guizot, Thiers ... même Jaurès, chacun y alla de son récit soulignant combien il y avait eu ici événement qu'il faudrait bien digérer, achever ou poursuivre. Et chacun de la réinterpréter non seulement en fonction de l'état des connaissances et des problématiques philosophiques qui furent les leurs, mais aussi de leurs options politiques. Comme si une histoire scientifique, rigoureuse de la Révolution était impossible ou que chacun eût la sienne. C'est qu'après 89, il n'était plus possible de faire de la politique tout à fait de la même manière et, de quelque bords qu'on se situât, de faire comme si elle n'avait pas eu lieu.

Tous s'y mirent aussi dans le sens du miroir tant la Révolution est à la fois réinterprétée en fonction de l'idéologie du moment et des choix politiques des auteurs : il n'est qu'à voir la controverse suscitée par F Furet repérant une historiographie jacobine face à une autre qui fût plus libérale, jacobine ... Au fond cette histoire est toujours à réécrire - ce qui est logique d'un point de vue théorique - mais à refaire aussi politiquement tant il peut sembler que cette Révolution - emblématique - n'est jamais vraiment achevée.

Il faut prendre au sérieux cette ressemblance ; au sérieux, ce retournement.

Du rien au tout

Il faut peut-être réécouter Siéyès qui, après tout, pour avoir été l'un des pères de 89 ne fut pas non plus un radical - sa participation au Directoire et son soutien à Bonaparte le prouve assez : lui qui érige ce Tiers-Etat, de rien en Nation pleine et entière.

Imaginons simplement une ligne qui, à l'une de ses extrémités, placerait le puissant, le meilleur, le soleil, la vérité ; à l'autre, le vulgaire, l'ombre, le faux en tout cas l'incertain. Ils sont posés là, en un contraste - antagonisme ? - parfait mais que se passerait-il si l'on en venait à inverser la ligne, à la retourner sur elle-même, et à faire du peuple le lieu de la lumière et du roi celui de l'ombre ? Ce, qu'après tout, réalise exactement, ou le semble, la Révolution de 89 ?

Il y a décidément trop d'absolu d'entre ce tout et ce rien pour que ne s'y niche pas quelque ressemblance. De ces logiques où le pouvoir avale tout semblant ne rien laisser hors de lui qui puisse exister nous en connaissons au moins une : Créon face à Antigone. La raison d’État, l'essence même de ce qui est public dévorant toute intimité, tout affect voire toute humanité. Voici pour le pouvoir déjà constitué.

À ces projets d’établissement vient se mêler la soif du pouvoir, mal héréditaire chez eux, et une lutte monstrueuse termine un débat assez paisible dans le principe.

Tite Live Ab urbe condita I

Deux frères, unis jusque là dans la survie autant que dans la vengeance à ourdir contre Amulius, subitement opposés dès lors qu'il s'agit de fonder et diriger Rome. Entre eux, la soif de pouvoir, selon Tite Live. Mais, tout aussi mythique, on pourrait ajouter ce vis-à-vis clinquant d'entre Mirabeau et Dreux-Brezé. Voici pour le pouvoir se constituant. Entre eux, presque une ombre, pas vraiment un objet d'être tellement abstrait : le pouvoir. D'entre eux, un désir, puissant - mal héréditaire - le passage à l'acte. Pour Louis XVI, il signifiera la mort. Qui revêt les attributs du pouvoir semble toujours laisser des cadavres derrière lui. Pour un peu on aimerait écrire que l'ombre planant entre eux deux serait la mort, précisément.

Dans toutes les représentations que l'histoire ou les lettres nous offrent du pouvoir se nichent, presque invariablement ces figures antagonistes : qui a le pouvoir, parle mais surtout agit ; à l'inverse, qui en est dépossédé, ou le refuse, demeure muet, passif ou quasiment. Regardons simplement Rhéa Silva, victime, qui l'est d'ailleurs deux fois, origine pourtant d'une histoire prestigieuse et d'une puissance millénaire : figure pourtant muette. Appartenant au même registre, évidemment, quoique ce soit ici une figure volontaire de dénuement, Diogène de Sinope dit le cynique mais on pourrait y rajouter toutes les figures de érémitisme, évidemment

Ce que proclame Siéyès est finalement assez caractéristique : le Tiers est en réalité tout. C'est lui qui œuvre, lui qui noue les relations tant économiques que sociales - même s'il n'emploie pas le terme - lui qui fait vivre la Nation et pourtant, politiquement il n'est rien. Rien encore ! Dans le réel, il est tout ; dans la représentation politique, rien. Dans la chair, tout ; dans le Verbe rien. Autant avouer qu'il joue ici le réel contre l'apparence, la vérité contre le mensonge. Que reproche-t-il à la monarchie : de mentir. Celui qui est tout - ou ceux, si l'on compte avec le monarque l'aristocratie et le clergé, en vérité ne sont rien. Leurs places prééminentes sont mensongères. Inversons simplement le système, plaçons en haut ceux qui sont en bas, et l'on sortira de la caverne : les ombres à peine reflétées sur la paroi se révéleront pour ce qu'elles sont : des apparences ombrageuses et tyranniques. Sortons de la caverne médiévale et féodale ; renversons la table. Chez Platon, il faudra délier l'impétrant et ce dernier devra se retourner pour, tout à coup mais non sans heurts ni éblouissements successifs, réaliser qu'il avait été dans l'illusion et découvrir le vrai sous l'apparence, au même titre, ici, il faudra bien libérer le peuple pour qu'il puisse incarner le réel et devenir ainsi une Idée séparée.

Le chien : Diogène

Diogène est un héros du même type et il n'est assurément pas anodin que les athéniens l'aient apprécié et respecté : là, dans un recoin de la place publique, dans sa jarre, presque nu, avec ses seuls bâton et écuelle, il marque dans sa crudité même, la dureté du réel et le désir d'une vie simple. Lui, incarne la sagesse ; une de ses formes en tout cas, ou sa quête. Philosophe au plein sens du terme. C'est lui qui se promène en plein jour avec sa lanterne s'écriant je cherche l'homme. Non pas un mais l'homme. Rien ne le caractérise mieux. C'est, on le sait, la même figure qu'utilisera Nietzsche pour celui qui proclamera Dieu est mort. Même lanterne en plein jour ; même étonnement, finalement devant une évidence qu'ils seraient seuls à percevoir.

Diogène est un héros du même type et il n'est assurément pas anodin que les athéniens l'aient apprécié et respecté : là, dans un recoin de la place publique, dans sa jarre, presque nu, avec ses seuls bâton et écuelle, il marque dans sa crudité même, la dureté du réel et le désir d'une vie simple. Lui, incarne la sagesse ; une de ses formes en tout cas, ou sa quête. Philosophe au plein sens du terme. C'est lui qui se promène en plein jour avec sa lanterne s'écriant je cherche l'homme. Non pas un mais l'homme. Rien ne le caractérise mieux. C'est, on le sait, la même figure qu'utilisera Nietzsche pour celui qui proclamera Dieu est mort. Même lanterne en plein jour ; même étonnement, finalement devant une évidence qu'ils seraient seuls à percevoir.

Il y a chez Diogène, incontestablement, une volonté ferme et affichée de vivre hors normes : refuser les richesses et les conventions sociales fait ainsi partie intégrante de son personnage. Refuser donc aussi le pouvoir. Mais qu'est-ce à dire ?

Où l'on retrouve cette incontestable évidence selon laquelle sous n'importe quelle action - notamment politique - il y a une conception du monde, de la vie ... autrement dit une métaphysique implicite - mais parfois explicitée. A fortiori est-ce le cas pour un refus du politique. Si fonder une cité revient à ne pas accepter comme tel l'état du monde et à lui en substituer, au moins localement, un meilleur, se poser la question de ce meilleur n'est ni anodin ni inutile. Quel est ce meilleur, pour l'homme en général, pour le peuple ? Que signifie après tout vivre ? Question tellement générale et naïve qu'on serait tenté de la repousser pour la deviner en tout cas mal posée mais qu'il faut retenir néanmoins [2]. Qu'un Aristote, par exemple, prenne soin d'isoler l'économie dans son Éthique et, en tout cas, de l'écarter de sa Politique est révélateur. Elle est norme du foyer, entendu comme lieu de production, mais où ce qui est visé demeure l'utilité certainement pas la richesse. Où Aristote verra la forme de la perversion : il n'est qu'à lire ce qu'il note de l'échange chrématistique dans l’Éthique à Nicomaque. On ne sort pas du Rien de trop ! Vivre : sacrifier à l'utilité, satisfaire ses besoins. Pas au delà. Que le sage réduise à presque rien le champ des besoins et place cet au delà presque au commencement en fait sans doute une sorte d'extrémiste mais qui pourtant n'échapperait pas pour autant à la règle commune, à cette crainte endémique de l'ubris.

Les orateurs lui paraissaient les valets du peuple, et les couronnes des boutons donnés par cette fièvre : la gloire.

Diogène Laërce Du (trop) célèbre Ecarte-toi de mon soleil à son mépris pour le débat politique et la gloire, il y a incontestablement chez lui une méfiance à l'endroit de tout ce qui pourrait engendrer la démesure, l' ὕϐρις - en ceci il est foncièrement grec. Mais dans son refus du politique, il y a, contre les athéniens, le refus de croire que l'homme puisse se construire, fût ce provisoirement, un rempart qui le protégerait contre le chaos ambiant.

Or, que veut dire ce refus du politique ? Ce serait une erreur de penser ce refus avec nos critères contemporains, au même titre que ce le serait de penser la démocratie grecque avec nos repères modernes. Arendt n'a pas tort quand elle évoque la défiance de la philosophie : depuis la mort de Socrate d'un côté et les expériences malheureuses de Platon auprès du tyran Denys, le philosophe ne peut plus parler de politique de son promontoire universel comme il le ferait pour la physique par exemple. Il y a plus : ni les discours ni la méthode socratiques n'auront empêché qu'on condamne un innocent. Plus grave encore : le politique serait miné par l'appétit de gloire, bien plus que de justice ; quand ce n'est pas l'appétit de richesse. Le chemin qui mène au politique est jonché de cadavres : parfois, à côté des militaires ou des comploteurs malheureux, des philosophes.

Castoriadis le souligne assez bien : vivre est perçu comme une malédiction. Il eût mieux valu ne pas exister ; il vaudrait mieux ne pas vivre trop longtemps. Seule manière d'échapper à l'injustice. Or, précisément c'est à la justice que vise le politique.

On a ainsi chez Diogène un rapport à l'objet réduit à presque rien : tout ce qu'il peut posséder semble l'écarter du vrai, du juste, ce que l'épisode de l'écuelle illustre au mieux. Entre lui et le soleil, rien ou le minimum possible. Lui qui s'était contenté de sa jarre, de son bâton et de son écuelle voit soudain un enfant réussir spontanément ce que lui avait omis : il buvait l'eau à même la main ! Or il n'est pas de collectivité organisée sans qu'y circulent marchandises ou argents : des objets - ceux que l'on échange, vend ou achète ; que l'on montre ou que l'on cache. Est-ce tout à fait un hasard si Platon comme Aristote avaient fait du besoin, de l'impossibilité de vivre seul, et donc de la division du travail condition de possibilité de la cité. Sans objet qui circule, il y a peut être masse informe mais pas de collectivité. Du chaos mais pas d'ordre possible. Le marché, en somme, comme figure du collectif. Refuser l'objet, c'est refuser le marché et la cité qu'il permet. Diogène est ailleurs, presque nulle part ; là, dans un recoin de la place. C'est qu'il n'a pas de place ; presque plus. Lui aura poussé jusqu'à l'extrême le renoncement et le doute. Vrai philosophe ou faux ? Descartes doute, c'est vrai, mais pour rire : ce n'était qu'un subterfuge - une méthode. Encore ne le fait-il que dans son poêle, bien au chaud. On sait l'oiseau de Minerve ne s'élever qu'au soir tombant et Descartes, plus que d'autres, ayant parcouru le monde et les armées, n'aura sacrifié à la muse théorique qu'après avoir vécu. Lui avait une place et côtoya jusqu'à la reine de Suède : de la puissance des armes à celle des princes, il aura peut-être pris le contre-pied d'un Platon qui ne la voyait acceptable que pour l’éphèbe en train de se former en faisant de la philosophie le terme plutôt que les prémices de la vie, il n'empêche qu'il aura consacré lui aussi l'incompatibilité de la pensée et de l'action, de la parole et de l'acte. Lui en tout cas parle et beaucoup ! Primum vivere deinde ... Voltaire descendit dans l'arène, que n'a-t-il écrit, pourfendant injustices et pouvoir, ne cessant pourtant jamais, contraint qu'il fut à l'écart, d'en solliciter le soutien ; Rousseau même, en sa solitude de promeneur, trop genevois pour ne pas avoir perçu de ce que peut avoir de ravageuse l'emprise religieuse, s'en alla lui aussi rêver d'un despote qu'il pût éclairer ...

Voici sans doute où Diogène est révolutionnaire - en tout cas extrémiste : il laisse les beaux parleurs à leurs vains palabres. Remarquons-le, il parle peu, par aphorisme sibyllin. Il a fait le pari de la chair, en son versant le plus abrupt ; la verbe en souffre. Le philosophe, lui, a ceci de commun avec le politique, d'être bavard.

Il n'est pas difficile de constater qu'il sera toujours deux objets avec lesquels nul ne saurait avoir de relation simple et apaisée : le politique et l'argent. Ce qui n'est ni étonnant ni hasardeux. Ils sont tous deux objets qui, circulant, font de la collectivité une réalité fluctuante, fragile sans doute mais vivante.

Or, qui refuse le premier et demeure démuni du second : le peuple si souvent. Peuple vertueux que celui d'Athènes, passionné de politique au point de laisser son ouvrage et consacrer de nombreux jours à la chose publique en se rendant sur l'agora. Sans doute mais fors quelques accès de fièvre, dans l'histoire, presque le seul ... et si peu de temps. Qu'il revienne à ses affaires ordinaires ou que, dans le cas des démocraties modernes, représentatives, il délègue sa souveraineté à quelques uns, le voici bientôt gagné par le soupçon délétère du tous pourris qui l’entraîne aux pires renoncements, aux soumissions les plus veules, aux colères les plus dévastatrices. Au cœur de la cité, bientôt il s'épuise ; en ses limites, sitôt il maugrée. Bruit de fond, oui, mais parole, si peu, si rarement.

Je vous l’avoue, j’aimais mieux pour notre pays les maisons de débauche où agonisait la vieille monarchie de l’ancien régime, que la maison louche de banque et d’usure où agonise l’honneur de la République bourgeoise.

M. le Président : Monsieur Jaurès, vous allez trop loin. Vous avez fait jusqu’à présent le procès de la famille Perier et vos dernières comparaisons dépassent toutes les bornes ; vous comparez la maison du président de la République à une maison de débauche…

M. Jaurès : Je ne la compare pas, je la mets au-dessous. […]

Jaurès contre Casimir-Perier, procès

Gérault-Richard (1894)

Qui mérite d'être souligné - et sans doute interprété : le politique est chose insupportable qui telle la prostituée mime les choses de l'amour mais contre espèces sonnantes et trébuchantes ; qui semble, de loin, chose la plus vertueuse et la plus noble mais qui de près ... La métaphore est fréquence : voir Jaurès.

On ne s'éloigne pas impunément du politique : invariablement s'y noueront mépris et suspicion. On ne s'y frotte pas sans périls : bientôt débauche, corruption, prévarication ... Comme s'il s'y agissait - mais c'est bien après tout le cas - d'un de ces objets sacrés qu'il valût mieux ne pas toucher et se contenter de contempler de loin : le pouvoir brûle qui s'y frotte et c'est bien après tout ce qu'affirmèrent les anarchistes du XIXe qui, tous, nourrirent à l'égard du pouvoir un défiance incroyable, doutant que quiconque parvînt jamais à s'y maintenir à hauteur au point qu'il valût mieux laisser les choses aller spontanément et qu'il y eûttoujours bien assez de socialité dans la nature humaine pour que la cité s'organise d'elle-même sans les pointes acérées d'un pouvoir qui aura sitôt fait de l'exercer à son exclusif profit. Fou ou sage, le pouvoir ne laisse personne intact.

Mais cet écart es-il seulement possible ? Diogène le crut ! Pourtant comme par hasard c'est bien dans son face à face avec Alexandre que se noue sa légende. Être à l'écart, certes, mais s'y maintenir revient tant à rejeter qu'à appeler ceci même que l'on croit rejeter.

Le soleil : Alexandre (le grand ?)

En face du chien, le Roi par excellence. Il marque le zénith de la puissance. Ils n'étaient pas nombreux ces princes qu'admirèrent les grecs : quand ils évoquaient le Roi c'était toujours celui de Perse ; la culture, toujours celle égyptienne. Quand ils se mirent à en générer un pour eux-mêmes, c'en était déjà presque fini de leur gloire. Et encore, celui-ci fut-il considéré comme semi-barbare. L'hybris était passée par là.

Difficile de mesurer ce qu'il représente ; de se représenter la démesure elle-même : Alexandre est quand même celui qui étendit son empire jusqu'aux confins de l'Inde et aura ouvert l'espace bien au delà de la petite mer intérieure qui paraissait jusqu'alors monopoliser l'histoire que nous avons retenue comme la nôtre. Il invente un monde où même les romains ne se hasarderont pas à s'aventurer. Il est loin - très loin - de la bête brute assoiffée de violence et de guerres : on n'a pas impunément Aristote pour précepteur. Voici homme sinon savant en tout cas rigoureux, méthodique et assurément infiniment respectueux des choses de la connaissance

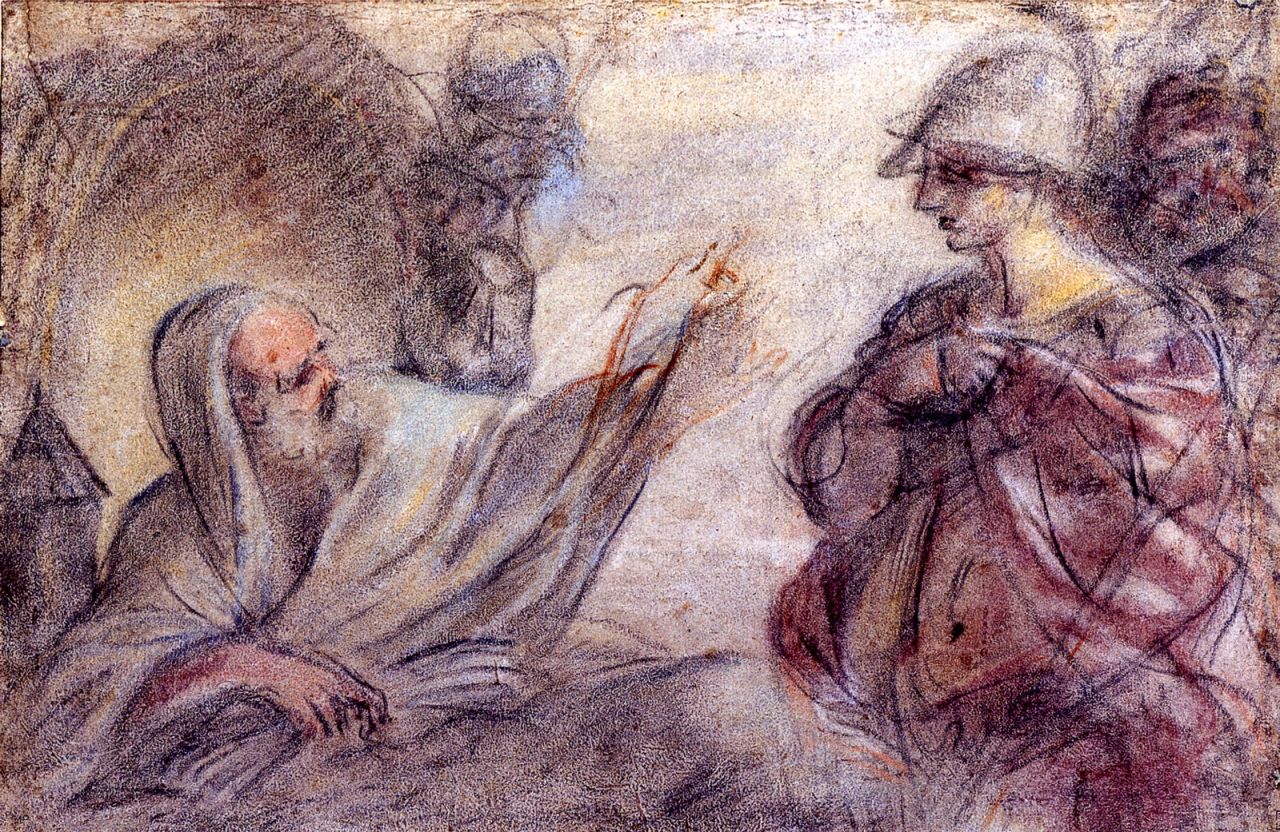

Il est facile de les opposer, terme à terme ; presque autant que de pointer leur tragique ressemblance. Tous deux visent à l'excellence. Tous deux visent à être seuls, seuls à être juchés à leurs hauteurs respectives ; seuls sans doute à être admirés, honorés ; retenus par l'histoire. Dans cet incroyable face à face, remarquons-le, le peuple est absent ; en tout cas, au mieux, spectateur. Ce que ces deux-là ont à se dire est tellement intime, relève à ce point du grand secret qui fonde le sacré ou les mythes, que j'imagine le dialogue tout juste susurré, à peine audible. Alexandre ne dit-il pas que s'il n'avait pas été roi, il eût aimé être Diogène ? Lui aurait pu aimer prendre la place de l'autre ; la réciproque n'est pas vraie.

Il y a sans doute au moins deux manières de comprendre cet écarte-toi de mon soleil surtout si l'on précise qu'en réalité Diogène aurait dit un peu. Non pas complètement ; un peu. Alexandre est ici le gêneur ; celui qui empêche Diogène d'accéder à ses fins. A la connaissance. Il aura passé son temps à ne rien vouloir d'entre lui et le soleil, rien qui lui masque l'approche du réel - l'épisode de l'écuelle, celle du manteau le disent et répètent. Je comprends soudain pourquoi objet contient cet ob de toutes les oppositions. Il n'est rien de plus difficile que de saisir le réel, de le comprendre : ce n'est pas tant que nous cherchions à le dominer ce qu'illusoirement nous laissent accroire com-prendre ou saisir ; non plus que nous ne désirions nous en rendre maîtres - ceci est précisément le fantasme du politique - si peu d'ailleurs que face à lui nous nous avachissons, soumettons et nous proclamons sujet qui n'est autre que le nom de la soumission. C'est simplement qu'entre nous et lui, toujours quelque chose s'interpose qui parasite cette relation que nous espérions simple.

Voici belle leçon de connaissance - mais elle nous éloigne de notre propos, mais nous ne pouvons pas ne pas au moins la mentionner : nous imaginons toujours naïvement que l'acte de connaissance relevait de l'entassement, de la capitalisation : du sujet ignorant au sujet savant, quelque chose comme une besace qui s'emplirait continuellement. Mais cela, déjà, signale la contamination du pouvoir et de l'affairement des temps. Tous l'auront proclamé : Socrate bien sûr, avec son Je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien ; Hegel sans aucun doute dont l'odyssée de l'Esprit débute par un évidement de toutes les certitudes ; Bachelard, incontestablement qui nos invite à penser contre l'opinion. Avec une mention spéciale pour Kant qui, des formes a priori aux catégories nous aura désigné avec force ce qui ici interfère qui n'a plus rien à voir avec les ombres de la caverne. Oui, décidément, connaître relève du dénuement, de l'effilochage. Oh cette leçon a bien un peu à voir avec notre sujet : le politique, surtout quand il prend la forme Alexandre, en est l'exact antonyme lui qui accapare toute la place, toutes les places, fortes ou non ; veut tout mais surtout tout être - Roi Soleil.

Pouvoir et savoir n'ont jamais fait bon ménage : Galilée en fit l'amère expérience ; avant lui tant d'autres ... Socrate bien sûr ! Depuis, assurément des stratagèmes moins aiguisés mais non moins efficaces. La gloire mondaine plus quelques subsides auront assuré la victoire de la techno science. Mais suffit-il de déclarer que le pouvoir fait écran ?

Après tout Alexandre, sorte de comète politique- ne meurt-il pas à 32 ans - est exactement ce que Laërce en dit : il passe. Étrange personnage, au reste, que celui de ce jeune homme, tôt parvenu au pouvoir mais qui ne l'exerce qu'à distance tout préoccupé qu'il demeure de ses conquêtes militaires, si loin du centre politique. Il symbolise plutôt la soldatesque que le politique - à moins que ce ne soit la même chose. Étrange personnage que celui-ci qui ne déteste pas s'arroger à l'occasion des ascendances divines et qui est loin de la bête brute : épris de savoir, respectueux des rites pratiqués en pays conquis, il se révèle dans l'ordre des choses l'équivalent du philosophe dans l'ordre de la pensée : ne cherche-t-il pas à réaliser l'universalité en unifiant sous son égide la totalité du monde connu ?

Il passe : sic transit gloria mundi ! J'aime assez ce rituel, lors de l'intronisation d'un pape, d'un moine se présentant par trois fois pour le lui rappeler, brûlant à ses pieds une mèche d'étoupe. Rituel qui rappelle celui pratiqué à Rome lors des triomphes où systématiquement un esclave se tenait à côté de celui qu'on célébrait alors urbi et orbi qui lui répétait Hominem te esse. Cérémonial on ne peut plus logique que reprend à sa manière la théorie des deux corps du roi. Incitation à l'humilité, rappel de l'antique crainte de la démesure ? sans doute ! Rappel surtout de ce que toute puissance demeure biface. On marque ici les confins du politique, cette frontière étrange qui d'un côté jouxte le divin mais de l'autre le matériel dans ce qu'il peut révéler de plus épais, obscur ; vulgaire.

Il passe, comme n'importe quel objet dans la cité, comme ces marchandises que l'on s'échange sur le marché - ici des vanités ; il est ce qui se troque, ce qui passe de main en main, à l'instar de l'argent ou du corps dépecé du Roi (Romulus). Ce qui sans doute fait qu'une foule parvient à se constituer en collectivité, en société. Il est cet objet qui déjà ne vaut pas pour lui-même mais pour ce qu'il représente, pour ce qu'il symbolise ou incarne : un objet vide, écran ou joker. Ou bien encore un instant, parfois dilaté d'entre son avènement et sa mise à mort. Pour Rémus l'instant fut bref mais ce fut peut-être lui le premier roi de Rome ; pour son jumeau, il s'amplifia mais la fin est identique : une mise à mort. Et je ne parviens pas à oublier combien l'élection de nos présidents au suffrage universel direct n'est jamais que la forme ritualisée du même récit (la campagne qui bavarde, pérore et s'offre aux délices du story telling) de la même apothéose qui jouxte une mise à mort (la victoire signifie toujours la défaite du précédent fût ce soi-même) tout cela devant un peuple convié au spectacle, sûrement pas à l'office. **

Mais que veut dire faire collectivité ? faire société ? écrivant ceci me vient aussitôt l'expression faire peuple quand même cette dernière comporte sa dose de mépris. Est-ce la créer ? mais alors comment ? est-ce seulement enclencher un processus dont il faudra bien inventer et faire jouer les mécanismes ? est-ce la perpétuer ? comment ? Est-ce la symboliser ? est-ce l'incarner ?

Le coup * de l'incarnation

Voici terme qui hante le politique au moins autant que le religieux, en tout cas dans sa version chrétienne. On le retrouve ici et là jusque dans la geste gaullienne. Or ce n'est pas exactement la même chose que de suggérer que le prince symbolise ou incarne la Nation ou de dire, comme Castoriadis ci-contre, que les magistrats sont l'émanation du peuple.

- Le symbole, on le sait, est signe de reconnaissance, qui ne vaut que pour autant que l'on ne se soit pas encore reconnu, qui cesse de fonctionner sitôt après - ce qui explique qu'on le jette. Mécanique même de l'écart mais aussi de l'analogie puisque ceci ne saurait fonctionner qu'à la double condition que le symbole proprement dit ait quelque chose à voir avec le symbolisé mais en même temps s'en distingue. Voici mouvement horizontal qui a partie liée avec la réciprocité.

- L'incarnation quant à elle, désigne plutôt un mouvement descendant, vertical, qui pour cette raison a à voir avec la solidarité. Et incarnatus est ! Voici le Verbe qui se fait chair, le divin qui revêt forme humaine, le principe qui entre dans l'arène - on sait que ceci bouleverse tout. Théologiquement l'on sait bien que toute la question reviendra finalement à repérer jusqu'à quel point l'union entre divin et humain se réalise - avec plus ou moins de confusion. Que l'incarnation en politique participe de la conception médiévale du pouvoir où le prince ne tient sa position que de l'onction divine est avéré ; mais s'y révèle de surcroît l'idée non pas d'une élection mais bien d'une hypostase - ce qui est totalement différent. Les deux corps du roi en donnent une représentation plutôt éclairante : à côté de l'homme ordinaire au corps ordinaire qui vit souffre et meurt, il y a quelque chose comme un corps céleste, éternel quant à lui, marqué par la permanence ( le Roi est mort, vive le Roi) que l'on retrouve dans le principe de la continuité de l'État. Mais théorie - représentation en tout cas - qui signale assez bien l'écart, constamment maintenu. On peut n'y voir, rationnellement, que la nécessaire distinction entre la fonction et la personne l'exerçant et donc entre le principe et son actualisation mais il faut bien admettre alors qu'il y aura toujours une division intime propre au pouvoir entre un espace abstrait et en quelque sorte inoccupé et un moment concret, physique qui, lui en revanche, sursaturé de signes, de bruits et de symboles, passe. Division entre ce mythe, tout aussi mystérieux en religion qu'en politique, du Verbe qui se fait chair, et le récit toujours renouvelé de la chair qui se fait Verbe. Alexandre passe et parle.

- l'émanation semble plutôt renvoyer à un mouvement ascendant - et à ce titre plus conforme à l'idée qu'on peut se former de la démocratie. Quelque chose d'impondérable, de gazeux, sinon d'abstrait en tout cas d'impalpable. Mais voilà : l'émanation n'a pas de corps et il faut bien pourtant qu'elle s'en donne un en politique, ce qui effectivement nous ramène à l'incarnation dans un mouvement dès lors double. Et il faudra bien à son tour que le corps d'où émanent ces effluves les reconnaisse comme siennes, s'y reconnaisse. Mais ces émanations toutes rémanentes qu'elles se peuvent être parfois, passent elles aussi, finissent par se diluer. Rien de permanent, décidément, sous le soleil.

Voici qui importe : de quelque point de vue qu'on l'aborde, la souveraineté est d'abord une histoire qu'on se raconte, un récit qu'à la veillée quelque aède ou troubadour nous détaille, un mythe qui à la fois nous fonde et soude en tant que peuple ; ne représente rien d'autre que ces noms prononcés à la criée lors de la fête dite poplifugia. Peut-être fallait-il, plus que nous ne l'imaginâmes, prendre au sérieux que le politique fut affaire de représentation, de théâtre, et donc de rituels qui, telles ces histoires que l'on raconte à nos enfants, ne valent que d'avoir été si souvent répétées. L'espace public naît de la répétition ; celle-ci lui est indispensable. Naît de la mise en scène : a-t-on assez remarqué que de l'agora des athéniens, à la confrontation de Diogène et Alexandre, du forum romain au marché si cher à nos économistes, il n'est jamais question que de place.

Or, sur une place, on passe ; on ne demeure pas. Hormis peut-être, involontaire, le SDF, ou, volontaire, Diogène. Tout fuit, Tout passe L'espace Efface Le bruit. (Hugo)

Digressions - mais peut-être pas - autour du politique

Je n'ai jamais su véritablement après quoi pouvait courir un homme politique. La gloire ? mais elle est tellement fugace ! La reconnaissance ? mais l'ingratitude populaire est légendaire ! Les traces laissées pour la postérité ? Mais qui se souvient seulement du nom du ministre des Travaux Publics voire seulement du président du Conseil en 1925 ? A tout prendre, il y a plus de gloire à récolter à s'adonner aux sciences ou aux lettres ! Qui se fût souvenu de Créon si Antigone n'avait jeté contre lui son antique et éternelle détestation ? Pouvons-nous être certain, au reste, que dans l'histoire, nous n'en sachions pas plus sur Diogène - sur quoi il n'y a pas grand chose à savoir - que sur Alexandre - dont rien ne subsiste ! Il est certain en tout cas que dans ce vis-à-vis célébrissime entre le grand et le petit, le magnifique et le chien, c'est toujours ce dernier qui recueille notre sympathie. Diogène a gagné, pour l'éternité de nos mémoires. Il est toujours assis, ici, sur la place.

Seconde leçon : le pouvoir est toujours biface, pour ne pas dire qu'il porte en lui la division : l'écart. Ce qui pourrait être entendu trivialement en ce que tout pouvoir suscite invariablement des divisions, des oppositions et que d'une certaine manière à la fois il les appelle et les combat ; les porte et les mine. En un deuxième sens, en ceci qu'il est choix et détermination et que donc il implique dialogue et confrontation, mais à la fin, le coup de force de la décision. En un troisième sens en ceci qu'il est à la fois ce qui arbitre et ce qui décide, à la fois dedans et dehors. Rien à cet égard n'est plus révélateur que la fonction présidentielle telle que la conçut de Gaulle qui la voulait en même temps au-dessus des partis, au dessus de la mêlée mais en même temps décisionnaire et donc, invariablement partie prenante ; parti pris. C'est d'ailleurs à la même difficulté que se heurta Rousseau quand il s'agira de considérer le peuple à la fois comme souverain et donc source de toute légitimité, de toute loi et ordre garants de l'intérêt général mais aussi comme sujet, soumis aux dites lois et devant s'y conformer. Mais l'essentiel n'est peut-être même pas là mais ici : le pouvoir porte la division en son intimité même. A la fois place vide, symbolique et permanente ; mais période aussi - presque au sens de cycle - passagère, fluctuante et fragile ; agitée souvent ; guerrière en ses formes rugueuses ou seulement symboliques. Déchiré, en tout cas à l'intersection de deux tensions inconciliables, aux confins de la virtualité pure et de la réalité brute voire brutale. Il ne demeure impérial qu'autant qu'il se maintient dans les hauteurs du récit mais perd vite de sa superbe sitôt qu'il s'exerce. Il n'est que de n'être qu'en puissance ; s'égare sitôt qu'en acte. Quelque chose en lui le ronge et le mine, quelque chose comme son double, son négatif photographique dont pourtant il a besoin pour se faire valoir, pour peser donc mais qui néanmoins le menace consubstantiellement.

J'aime assez, je l'ai écrit souvent, que les grands héros mythiques soient tous des exilés ou fils d'exilés. Rome tient d'Enée qui a fui Troie. Il faudrait retrouver la trace d'Anténor qui lui aussi avait fui et fondé, dans ce qui allait devenir la Vénétie, une ville qu'il nomma Troie. L'affaire échoua. Il ne fit pas souche : fin de l'histoire qui continua ailleurs. Nous sommes tous les surgeons d'une histoire qui par miracle réussit ou les orphelins d'impasses oubliées. C'est se tromper grandement que de vouloir laisser trace dans l'histoire : toujours elles finissent par heureusement s'effacer tellement elles sont peu celles que nous aurions aimé marquer.

Je cherche cette part d'ombre qui hante le politique et aimerais pouvoir écrire que c'est celle de nos désirs, de cette archaïque pulsion qui nous fait dire non ; rêver de grandeurs quand le quotidien se fait morne mais nous replier dans nos quiètes paresses sitôt qu'il s'agite ; scruter l'ombre au zénith mais rêver de lumière au creux de la nuit; nous ennuyer au rythme répétitif de nos jours mais nous agiter au creux de nos rêves. Mais précisément, le politique est cette part d' ὕϐρις qui brame en nous : qu'elle soit mégalomaniaque ou sottement gestionnaire, il ne se peut mouvoir que dans la négation de ce qui est, ou de ce que l'on craint devoir advenir. Se meut sur cette ligne étroite qui sépare le jamais assez du toujours trop et ne manque jamais de verser tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Que l'on aime les grandes aventures collectives - et la Révolution de 89, sans conteste en est une - ou plutôt les merveilleuses épopées héroïques doit bien pouvoir révéler un peu quelque chose de son époque ou de ses orientations politiques : je gage que l'homme de droite, féru de responsabilité et de courage, préférera plutôt celles-ci et que l'homme de gauche inclinera plutôt vers celles-là pour la part de solidarité qu'elles révèlent. Mais ensemble, parce que vues d'un peu plus haut elles se ressemblent étrangement, ces postures traduisent la même transgression.

La guerre est père de tout, roi de tout, a désigné ceux-ci comme dieux, ceux-là comme hommes, ceux-ci comme esclaves, ceux-la comme libres.

Héraclite, fragment 53C'est assurément Héraclite qui eut raison : la grande distribution se réalise sur fond de guerre, de violence, d'antagonisme. Mais comme il n'est pas de lutte sans contraires, sans ennemis à vaincre ou convaincre, et que par ailleurs la lutte n'est possible entre eux que parce qu'ils se ressemblent au moins en ceci qu'ils accréditent les lois de la guerre ; qu'il n'est en conséquence pas de vainqueur qui demain puisse s'assurer jamais de le demeurer et qu'il suscite ainsi invariablement la révolte ou la riposte des perdants fussent-ils plus faibles mais coalisés, alors oui non seulement le politique porte en lui violence et négation mais surtout par son inévitable perpétuation, l'instabilité … ou tout simplement le devenir.

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ: πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

Gal, 3, 28 Mais en même temps comment ne pas voir que ce sont presque les mêmes termes que ceux qu'utilise Paul de Tarse dans la lettre aux Galates ? Tout ici engage cette grande distribution entre gagnants et perdants, riches ou pauvres, ; tout appelle à la redistribution. La voici cette division repérée au creux du politique : la langue latine le trahit assez bien pour qui distributio signifie à la fois répartir, partager et diviser. Elle est ici cette part d'ombre qui parvient d'un même tenant à organiser - donc à faire se tenir ensemble - et à séparer - et donc opposer. On pourrait supposer que voici illustration des deux temps du pouvoir : il faut bien rassembler derrière ou autour de soi pour conquérir le pouvoir mais diviser pour mieux l'exercer, « diviser pour mieux régner » dit l'adage comme si l'union n'était jamais qu'un subterfuge de conquête, un coup de com ! Il y va sans doute de ceci aussi mais surtout : comment ne pas observer que la citadelle demeure imprenable tant que le souverain demeure sur son Aventin et s'avère étonnamment fragile sitôt que descendu dans la plaine. Tant qu'ils prirent les augures sur leurs collines respectives, les deux frères parurent égaux et la situation indécise. Dès lors qu'il fallut trancher c'est-à-dire décider, démarra la lutte - à mort. Tant que le divin demeure à sa place, dans les cieux, il ne peut qu'être objet de dévotion et d'obéissance. Sitôt, lui aussi, qu'il descend dans l'arène - sitôt qu'il s'incarne - on ne peut qu'être surpris par son extraordinaire fragilité. Ce qui choqua les latins et suscita leurs mépris autant que leurs quolibets, qui surtout leur était totalement incompréhensible ce fut bien le Christ en croix, la possibilité non seulement de dire non au divin mais même de l'éliminer. Quand même Jésus eût pris un soin précautionneux à se tenir à distance du politique, on observe combien il fut néanmoins aisé de l'y mettre et enfermer - ce que conjointement firent à la fois Caïphe et Ponce Pilate ce dont l'inscription INRI témoigne au moins autant que le « il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple entier ». Et l'on ne comprendrait rien aux structures politiques féodales si on omettait la sujétion sourcilleuse du politique au religieux et la légitimité que nul prince ne pouvait tenir que de l'Église.

Ainsi la loi a été comme un pédagogue (παιδαγωγόν)pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.

Paul libère des antiques logiques d'appartenance ; des distributions du pouvoir. C'est là tout le sens de sa lettre reconnaissant à la loi le rôle désormais dépassé d'enseigneur à quoi se substituerait désormais la foi. Voici chose troublante entre toutes : le pédagogue étymologiquement est conducteur - c'est bien la même racine (ago- αγω) qu'agon - αγων, assemblée, réunion, jeux, lutte, procès mais aussi danger, crainte - mais encore ἀγωνία qui évoque, au delà de la lutte, anxiété et angoisse. On change ici de maître ; de place, de jeu. L'antagonisme, on peut l'imaginer, se déploie en un espace intime ; ce n'en reste pas moins un combat. Voici pouvoir suprême qui proclame un au-delà de la loi mais qui, en même temps ne fait que déplacer le champ de bataille un peu sur le côté - écarte-toi de mon soleil. C'est ainsi, toujours, que le pouvoir s'en sort : il se déplace. Mais en se hissant sur le promontoire du sacré, en invoquant une agonie eschatologique qui dépasse chacun mais l'engage néanmoins, il se ménage cette place intouchable, abstraite, éternelle, qu'il visait. Le pouvoir est l'agonie du sacré. Paul libère mais enjoint par ailleurs ; dénoue des liens sociaux, politiques mais s'appuie sur un αγων bien plus engageant encore. Le guide, le conducteur, perce sous le pédagogue mais, on le sait, qui conduit en réalité commande. Nous revoici au même point.

M Serres n'a pas tort d'y voir l'avènement de l'individu non plus que la fin de la confusion entre être et appartenir où il voit le ferment de toutes les violences, de tout les ostracismes. Encore faudrait-il ajouter que cet avènement est loin d'être achevé et que nous sommes encore loin de la fin de ces logiques identitaires qui ne manquent pas de réémerger à chaque crise grave, ce que l'actualité ne manque au reste pas de confirmer. J'y entrevois tout autant un basculement entier des fondations du groupe qui ne trouve désormais plus que très difficilement dans la terre ou la proximité de quoi fonder le groupe. Renan a beau affirmer que la nation est un plébiscite de tous les jours, il faudra bien, pour la fonder autant que la maintenir, trouver de quoi souder ces forces centrifuges que représentent inévitablement les volontés individuelles. On sent bien que l'instinct que la Nation en eût est une explication insuffisante. C'est toute la question du peuple, comme liant ou lié qui est ici posée sur quoi il faudra revenir.

Qui perce sous l'ironie de l'autre ? ou usurpe sa place ?

De l'art d'être biface :

retour à Diogène et Alexandre

Soudain je ne vois plus tant de différence que cela entre Alexandre et Diogène. Qui finalement déplace l'autre si d'entre le militaire et le sage se déroule le même jeu, le même vis-à-vis polémique, dans un espace à peine différent, tellement contigu ?

Car, ici, ce sont les deux protagonistes qui sont biface : Alexandre n'eût pas détesté être Diogène s'il n'avait été roi. Diogène, quant à lui, en se mesurant au pouvoir absolu, n'avoue-t-il pas implicitement la même soif d'absolu, la même démesure ? Ce n'est pas tant qu'ils se ressemblent, comme dans tout conflit, ni qu'ainsi ils sacrifient à la logique du mimétisme, c'est que, tel Janus, ils ont deux faces. Je crains bien qu'outre la leur, ils ne présentent en réalité rien moins que celle de l'autre ... comme s'ils n'étaient que miroir l'un de l'autre.

Effectivement ! Sans le dire, mais le faisant, Diogène sacrifie aux exigences de l'ἀγωνία : on peut, bien entendu, retenir de l'anecdote la gloire qu'il y ait à mépriser pouvoir et lui préférer les rares délices de la sagesse ; n'est-ce pas d'ailleurs cette leçon que la tradition aura retenue. Mais on ne peut pas ne pas voir qu'ainsi on n'aura jamais fait autre chose que de se disputer la place, la même, la première, quand même celle-ci se crût-elle sur un autre registre. Tout humble qu'il se revendique d'être, Diogène joue le conflit et se place incontinent sur le même terrain qu'Alexandre - tout deux veulent être devant ; le premier. A ce jeu-ci qui vaut mieux ? celui qui contrefait l'humilité, la simplicité ou la terre - au point de s'y vouloir presque enfouir ou bien celui qui se pare de tous les artifices de la grandeur et se place sur la terre qu'il conquiert, qu'il a toujours déjà conquise ?

Effectivement ! Sans le dire, mais le faisant, Diogène sacrifie aux exigences de l'ἀγωνία : on peut, bien entendu, retenir de l'anecdote la gloire qu'il y ait à mépriser pouvoir et lui préférer les rares délices de la sagesse ; n'est-ce pas d'ailleurs cette leçon que la tradition aura retenue. Mais on ne peut pas ne pas voir qu'ainsi on n'aura jamais fait autre chose que de se disputer la place, la même, la première, quand même celle-ci se crût-elle sur un autre registre. Tout humble qu'il se revendique d'être, Diogène joue le conflit et se place incontinent sur le même terrain qu'Alexandre - tout deux veulent être devant ; le premier. A ce jeu-ci qui vaut mieux ? celui qui contrefait l'humilité, la simplicité ou la terre - au point de s'y vouloir presque enfouir ou bien celui qui se pare de tous les artifices de la grandeur et se place sur la terre qu'il conquiert, qu'il a toujours déjà conquise ?

Au reste que veut dire Diogène - Διογένης - sinon né de Zeus, et donc divin ? L'un comme l'autre se vantent d'origine céleste : ils sont frères au même titre que Zeus et Hadès. Il m'arrive de songer qu'à l'instar de ces derniers qui jouèrent au dé la distribution du monde, ces deux-là au fond ne résultent que d'une distribution aléatoire. J'en veux pour preuve, sinon pour signe, ces deux autres anecdotes relatées par Laërce :

- pris par des pirates, il fut vendu sur le marché des esclaves. A qui lui demanda ce qu'il savait faire, il aurait répondu « commander » ! et ajouta : « Vends moi à cet homme, je vois qu'il a besoin d'un maître » Ainsi fut fait et nommé intendant de sa maison il mit de l'ordre dans ses affaires ainsi que se chargea de l'éducation de ses enfants

- on lui demanda un jour comment il voulait être enterré. « Sur le visage, parce que bientôt ce qui est en bas sera en haut. »

Deux histoires qui disent finalement la même chose : haut et bas se valent bien ; pèsent autant ou aussi peu l"un que l'autre. Esclave ou maître ne sont que deux points de vue de la même réalité. On peut y considérer une incroyable ambition ou simplement la consolation du faible : il n'empêche qu'à chaque fois ceci signifie je suis au moins aussi grand que toi ! Tout ceci n'est qu'affaire de miroir qui ne fera jamais que renvoyer une image inversée ; ou de prisme qui cèle sous la signification vulgaire, un sens rare, caché - vrai. Remarquons surtout cette inversion : c'est la même que celle revendiquée par Siéyès. Entre les deux, des couples : vérité/mensonge ; vie/mort ! Diogène joue la postérité, la durée ; la mort comme Alexandre. Lui, c'est celle qu'il inflige ; Diogène, celle qu'il subit mais en même temps transfigure.

Moralité

Comme en toute fable, il y a bien une morale à tirer. La voici en cinq points :

- comme toute question de fondation, la souveraineté relève du mythe. Elle est une histoire qu'on se raconte et qui nous lie. Rien de plus mais rien de moins. Abstraction ou légende, qu'importe ! c'est une théorie : ce qui permet de mettre de l'ordre dans le monde. Théoriciens du droit ou philosophes du contrat, ils ne diront rien d'autre que ce que narre cette petite histoire

- cette ligne qui distribue d'entre la source et la fin, le puissant et le faible, celui qui guide et celui qui se laisse entraîner est en réalité une courbe - en tout cas elle s'inverse aisément ; rapidement. Tous jouent la même partition

- l'opposition entre la soldatesque et le pédagogue, le politique et la connaissance, la brute épaisse et le sage n'est qu'une vaste galéjade. Bien sûr le militaire tue, le politique souvent asservit quand la sagesse libère ; bien sûr, de la mort à la vie, il y a toute la différence qui peut exister entre cette marchandise qui s'échange, cet objet qui circule et constitue le forum, d'une part, et la connaissance qui s'offre, se transmet sans pour autant jamais se perdre. Voici histoire pieuse que du côté des philosophes on aime à se répéter pour s'en glorifier. Pourtant s'y engage la même compétition, la même angoisse de n'être pas demain vénéré. Le grand ne rêve que de le rester ; le petit de le devenir, fût ce sur un autre terrain : où est la différence ? Que ce soit, comme l'énonce Héraclite, polémos qui régisse cette distribution, ou simplement l'aléa revient en définitive au même : ce sera toujours le triomphe de l'agon.

- le souverain toujours joue sur le superlatif : il est condamné à l'hyperbole ; en réalité à l'hybris. On peut nommer ceci dialectique du maître ou de l'esclave, ou bien, tel Nietzsche, une idiosyncrasie de décadent, mais toujours le souverain, pour le demeurer finira par parier sur un au-delà, sur un au-dessus. C'est ainsi, et pas autrement, que le souverain flirte avec la sacré ; que se dessine cette frontière curieuse d'entre le sacré et le politique.

- le peuple, le seul dans cette affaire à n'être pas une fiction, n'en est pas moins une abstraction ; en tout cas ne peut entrer dans l'Histoire qu'à cette condition et d'y jouer la même partition, l'identique inversion : l'apothéose mimétique. Sinon, il demeure une boîte noire ; enfouie.

1) voir ce que dans notre morale nous écrivions de la figure de Diogène

2) cf Deleuze

3) un rituel qui a disparu avec Jean Paul Ier

4) nous faisons ici allusion à ce passage de Céline, D'un château l'autre ...