| index | précédent | suivant |

|---|

Second récit : la Terreur

Ce qu'on nomme politique de la Terreur est incontestablement la face noire de la Révolution : les heures glorieuses de 89 sont passées ; à côté de l'exaltation du serment du Jeu de Paume, ou de la nuit du 4 Août où chacun semble devoir surenchérir des canons de la nouvelle religion de l'égalité qui constituent des pages lumineuses, ces heures tristes, effrayantes, d'autant plus noires que des massacres au tribunaux d'exception, ce fut bien une politique conduite par un exécutif, supposé savoir ce qu'il faisait, et non uniquement les débordements d'un peuple ivre de vengeance. Une lecture hâtive, passablement anachronique, y fera voir les prémices du totalitarisme ; les lectures contemporaines, plus politiques, tournèrent toutes autour du même item : il était temps d'en finir.

Oui, mais d'en finir avec quoi ? Pour les royalistes, la chose était entendue d'avance : avec la République qui, pour elle, contenait substantiellement ce type de débordements que seule la monarchie eût été capable de contenir si ce n'est de maîtriser. Pour les thermidoriens, et ce mouvement, du Directoire à l'Empire, ne cessera plus qui sédimentera ce courant centriste, libéral dont un Tocqueville peut être regardé comme un digne exemplaire, ceci équivaudra, d'un côté, à tenir le peuple à distance de la représentation nationale ; de l'autre à limiter les exactions possibles du pouvoir en séparant plus étroitement les trois pouvoirs … R Rémond, en son temps, l'avait pointé : cette distribution à droite, entre une droite libérale et une droite césarienne perdurera non seulement tout au long du XIXe mais demeura vivace au XXe et subsiste sans doute encore. Même remarque pour ce qui concerne la gauche : la quasi-disparition du PC n'élimine pas pour autant le courant dont il fut porteur depuis le Congrès de Tours en 1920 - ce dont l'extrême-gauche actuelle, qui ne pèse pas pour rien, est le signe.

Les historiens s'accordent à considérer que ces journées révolutionnaires marquent à la fois le début de la Terreur et en réalité une seconde Révolution dans la première, l'échec de cette dernière le 9 Thermidor achevant définitivement l'élan de 89. Terreur, on l'a déjà souligné, qui forme l'abcès de fixation à la fois politique et historiographique à partir de quoi se dessine une véritable ligne de partage entre la gauche et la droite en France. Mais on ne peut comprendre que la Terreur revête cette importance que si on cesse de la considérer comme un accident de l'Histoire, un enchevêtrement malheureux et peut-être inévitable d'événements, de défaites et de séditions ; que si, au contraire on tente de la penser pour ce qu'elle est : un moment fondateur.

Les historiens s'accordent à considérer que ces journées révolutionnaires marquent à la fois le début de la Terreur et en réalité une seconde Révolution dans la première, l'échec de cette dernière le 9 Thermidor achevant définitivement l'élan de 89. Terreur, on l'a déjà souligné, qui forme l'abcès de fixation à la fois politique et historiographique à partir de quoi se dessine une véritable ligne de partage entre la gauche et la droite en France. Mais on ne peut comprendre que la Terreur revête cette importance que si on cesse de la considérer comme un accident de l'Histoire, un enchevêtrement malheureux et peut-être inévitable d'événements, de défaites et de séditions ; que si, au contraire on tente de la penser pour ce qu'elle est : un moment fondateur.

L'impensé de la République

Aussi désagréable qu'elle soit - mais elle l'est plus pour ce qu'elle fut une politique institutionnalisée que pour le nombre de victimes qu'elle fit - la Terreur est une réalité politique avec quoi il faut compter - et penser. Rien à cet égard n'est plus absurde - ce qui fut argué il y a quelques années à l'occasion du Bi-centenaire - que d'entendre évoquer un génocide chouan ! Ce qui est manifeste est qu'à partir de 92, la République est confrontée à la fois à une guerre à l'extérieur que lui impose la coalition des monarchies européennes et, plus détestable encore, à une guerre civile.

Au delà des lectures politiques de la période, comment ne pas considérer la seule question qui ici vaille et qui prend aujourd'hui une singulière résonance : quelles mesures un pouvoir peut-il - doit-il - prendre en des circonstances exceptionnelles ? Où se situe la ligne de fracture qui ferait qu'on cesse incontinent d'être en République et verserait, sans nécessairement le vouloir en tout cas l'avoir prémédité, dans la dictature ? État d'urgence, état d'exception, article 16 (pour la Ve) etc. : on comprend sans difficulté qu'un exécutif aux prises avec une situation périlleuse soit amené à adopter des mesures que par temps calme il eût aisément réprouvées. Après tout, un régime politique s'apprécie à sa capacité de résoudre des problèmes graves, n'importe quel système, même le plus mauvais, étant capable de gérer une situation ordinaire. On n'oubliera pas, à cet égard, toute la doxa gaullienne qui n'eut de cesse de répéter que la réforme constitutionnelle de 58 était d'autant plus urgente et nécessaire que la IVe avait montré son incapacité à résoudre l'insurrection algérienne ; pire même, qu'elle s'y fût dissoute. On pointe juste ici car le problème a une double face : d'un côté l'incapacité à résoudre un problème grave ; la dissolution même de l'État dont les commandes subitement ne répondent plus. Horresco referens : c'est bien ici le dogme de la continuité de l’État - qui n'est jamais que la reformulation moderne des deux corps du roi - qui est en péril. La liberté ou mourir clamèrent les insurgés de 92 ; la République ou la mort auraient pu proclamer les instigateurs du 13 mai 58 ! Toute la question reste de savoir, dans ces affaires de limites, où se situe la ligne qui fait quitter la démocratie pour la dictature. Simple à poser, cette ligne est néanmoins difficile à situer. Un Rousseau eût aisément affirmé que tant que la volonté générale était respectée, tant qu'un exécutif ne prenait pas d mesures visant seulement à maintenir sa propre posture, sa légitimité était préservée. Dans les faits pourtant comment repérer d'entre l'exception, provisoirement acceptable, et l’outre-passement de toute règle. La question va au delà de celle morale de fins justifiant les moyens ; elle engage un provisoire qui tend invariablement à s'instituer. L'explication par le cycle infernal, par la spirale qui eût fait les protagonistes aller bien au delà de ce qu'ils auraient voulu est une litote qui ne résout rien et se contente de baptiser la difficulté. Il n'est pas de politique qui ne se propose de gérer l'ingérable, ou de prévoir l'imprévisible.

Impensé ? oui parce que c'est faire peu de cas de nos institutions républicaines qui toutes se fondent sur des situations de crises, voire des insurrections : ce fut le cas en 1848 ; en 1870 ; en 1940 comme en 1944 - pour évidemment ne pas évoquer 1958. Entre 1792 et 94, entre le 10 Août et le 9 Thermidor, il n'en alla pas autrement.

Comparaison, parfois est raison

Vichy

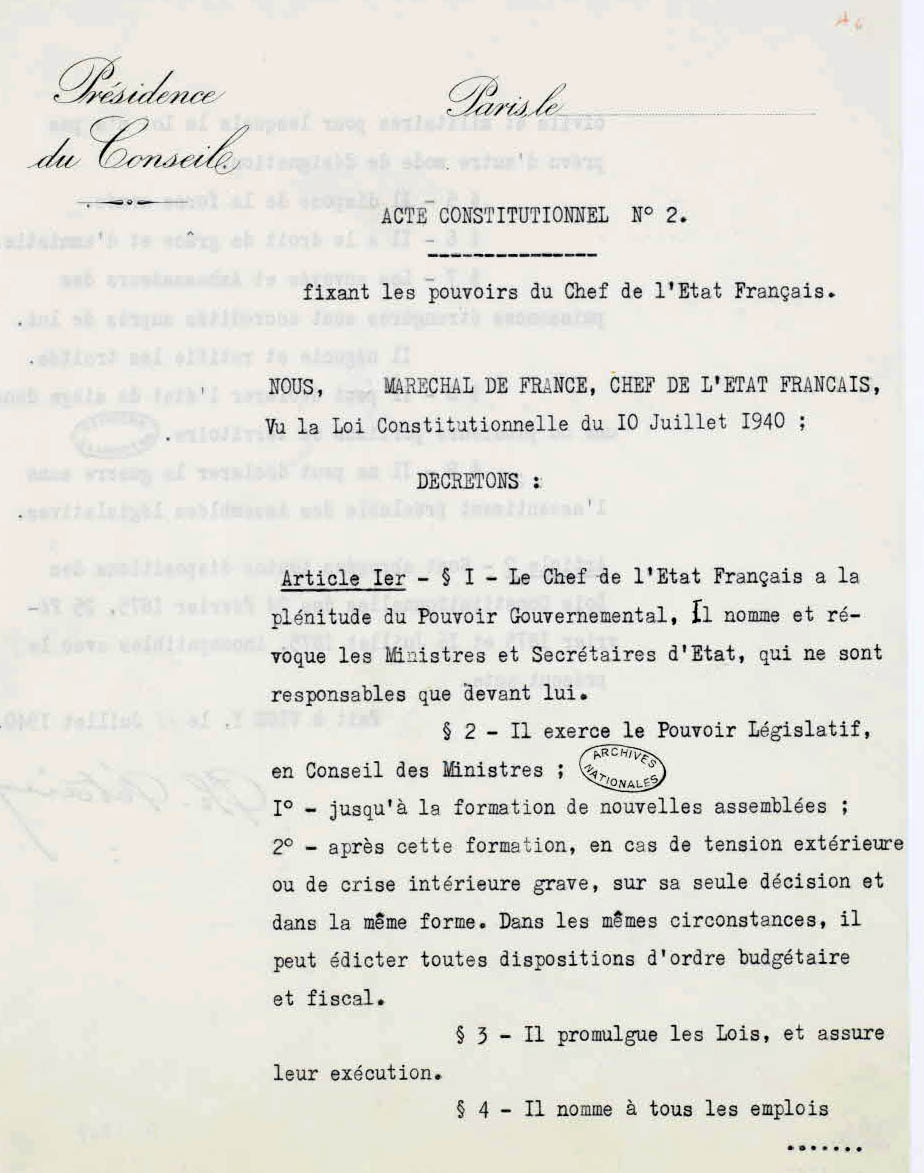

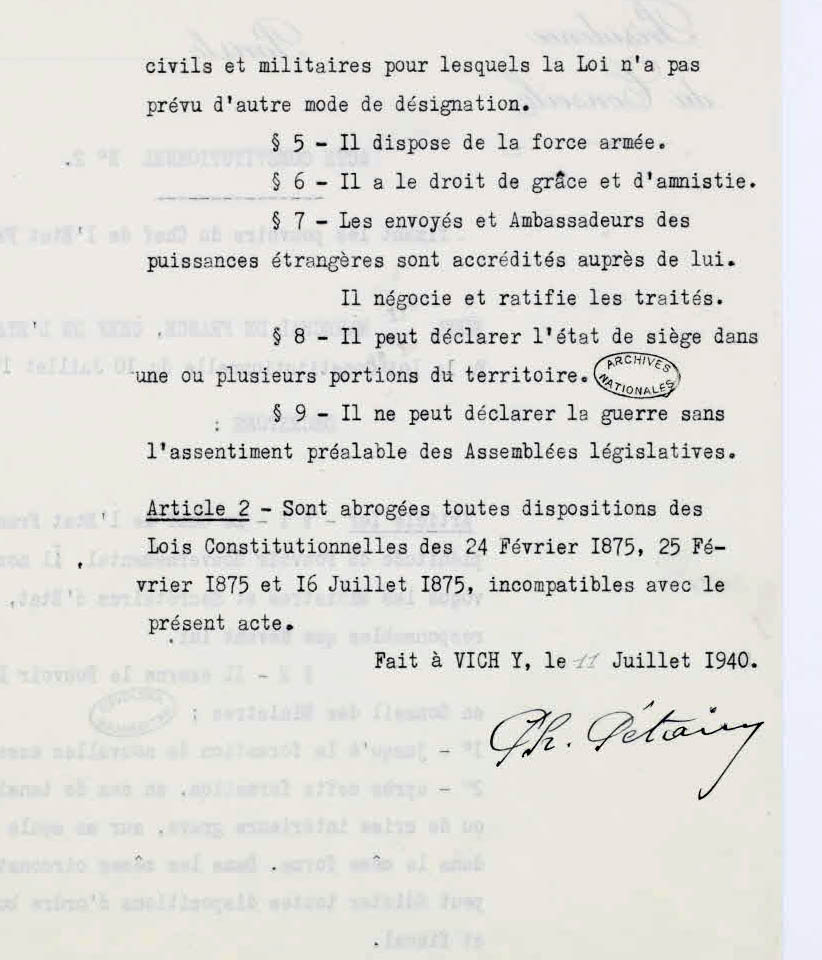

En 92 deux dogmes furent en jeu : l'inviolabilité du territoire et de la Nation ; l'unité et l'indivisibilité de la République. Les deux ensemble rendant l'attitude de Louis XVI impardonnable puisque dès lors, touchant à l'essentiel, relevait de la trahison pure et simple. A-t-on oublié que Pétain et de Gaulle se jetèrent ainsi mutuellement l'anathème de la trahison et se condamnèrent réciproquement à mort ? Dans les deux cas, inviolabilité et unité, ce sont des abstractions ; des principes qui ont évidemment un rôle essentiel dans une constitution pour y donner le la. Dans les deux cas, des principes qui, soudainement se heurtent à la réalité dans ce qu'elle peut avoir parfois de plus épais, vulgaire, insaisissable.

Car, que fut juin 1940 si ce n'est d'abord une défaite militaire fulgurante qui vit les troupes allemandes défiler dans Paris après cinq semaines à peine de guerre ? mais surtout une défaite qu'on n'imagina pas devoir s'expliquer par autre chose qu'une trahison de l'intérieur et certainement pas par des erreurs stratégiques ou des équipements insuffisants en dépit de toute vérité - Pétain ayant été l'inspirateur de toute notre stratégie militaire durant l'entre-deux-guerres ? L'inviolabilité est un dogme : toute profanation ne peut être que l'œuvre impie de quelques traîtres. Cette traduction politique d'une défaite militaire qui trouva évidemment dans le Front Populaire un coupable vite désigné - je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal - aura une conséquence immédiate : la mise à sac de la République, la mise en place d'un État autoritaire ; fasciste en vérité. En la matière, l'exception devient vite la norme.

Car, que fut juin 1940 si ce n'est d'abord une défaite militaire fulgurante qui vit les troupes allemandes défiler dans Paris après cinq semaines à peine de guerre ? mais surtout une défaite qu'on n'imagina pas devoir s'expliquer par autre chose qu'une trahison de l'intérieur et certainement pas par des erreurs stratégiques ou des équipements insuffisants en dépit de toute vérité - Pétain ayant été l'inspirateur de toute notre stratégie militaire durant l'entre-deux-guerres ? L'inviolabilité est un dogme : toute profanation ne peut être que l'œuvre impie de quelques traîtres. Cette traduction politique d'une défaite militaire qui trouva évidemment dans le Front Populaire un coupable vite désigné - je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal - aura une conséquence immédiate : la mise à sac de la République, la mise en place d'un État autoritaire ; fasciste en vérité. En la matière, l'exception devient vite la norme.

Il fallut à cet égard un prodigieux sens politique à de Gaulle, en 44, pour refuser de proclamer la République au bacon de l'Hôtel de Ville, arguant fictivement mais juridiquement, que tout ce qui fut édicté par l'État Français entre juin 40 et Août 44 était nul et non avenu. Certes, ceci revint à créer un nouvel impensé - à le déplacer en tout cas - mais c'était vouloir déconnecter définitivement le principe de la République de ces éventuelles défaites. L'avènement et la fin de la IIIe forment à cet égard un doublet curieux qui se fait face dans un vis-à-vis troublant qui, curieusement, se joue identiquement à Bordeaux - comme si nous ne devions pouvoir en finir jamais avec la Gironde ! Une guerre, dans les deux cas ; contre le même ennemi ; une identique défaite ; une identique propension à en finir avec le régime politique supposé responsable de la catastrophe. Nos républiques naissent et meurent de leurs défaites respectives ; presque toutes. A-t-on assez remarqué que de toutes, seule la IIe République naquit en 48, de mouvements populaires (22 au 25 février 1848) ? mais ce fut aussi celle qui d'entre toutes, survécut le moins longtemps !

Vous avez souffert. Vous souffrirez encore. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est Une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. N'espérez pas trop de l'Etat qui ne peut donner que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent sur vous-mêmes et, pour l'avenir, -sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que, d'abord, je vous convie. Français, vous l'accomplirez et vous verrez, je le jure, une France neuve surgir de votre ferveur.

(Pétain, 25 juin 40) Pétain - c'est d'ailleurs ici l'un des signes de sa trahison républicaine - joua beaucoup du registre religieux : du don de sa personne à la France, à la discipline qu'il impose, de la foi à quoi il en appelle - qui va bien au-delà de la confiance - à la rénovation spirituelle ; de la condamnation de l'esprit de jouissance à la dénonciation de nos relâchements, tout y est, ou presque, de l'acte de contrition. Qui ne peut évidemment se conclure que par un serment d'obéissance, en acte évidemment ; en esprit surtout. Incroyable discours, qui permet de mesurer la pente dévalée en quelques semaines seulement et l'ampleur du désastre moral autant que politique : incroyable parce qu'il s'agit là d'une inversion exacte de tout ce qui se pensa depuis 89 : le peuple soudain n'était plus la source de toute légitimité, l'esprit pur qui devait inspirer les actes politiques, il devint au contraire le grand coupable, l'origine de tous les maux. Le peuple s'était égaré, il fallait bien que quelqu'un se sacrifiât pour le ramener dans le droit chemin. Principe du guide, du Führer, principe monarchique par excellence, du petit père du peuple, principe totalitaire aussi, que cette invraisemblable infantilisation du peuple, fautif, qui penaud, n'aura désormais plus d'autre choix que de subir les conséquences malheureuses de ses errances, que d'attendre dans la foi et l'obéissance, qu'on veuille bien, demain, lui accorder son pardon.

L'Église évidemment revint en force ; l'autel aussi, au moins sous la forme de ce Nous, Maréchal de France, qui fleurait bon un monarchisme qu'on avait cru désuet.

C'était retrouver ici le dogme de l'oint du Seigneur, qui trouve sa pleine justification, Bossuet le dira admirablement, dans le dogme chrétien du péché originel. Singulier retour en arrière, dû sans doute aux circonstances dramatiques mais pas uniquement. Que se mît en place, après la défaite, un exécutif qui se soumît à la loi du vainqueur, plutôt que de poursuivre la lutte ailleurs, c'est-à-dire dans les colonies, ou dans l'improbable réduit breton, voici configuration connue qui aurait pu répéter l'antagonisme déjà vécu entre la tentative désespérée de Gambetta en 70 et le réalisme politique de Thiers. Mais il en alla, alors, d'une République à préserver ou à perdre - même si l'on n'aura pas toujours été consensuel sur la nature de celle-ci ce que le rapport à a Commune allait illustrer ; il en va ici d'une République à abattre.

Il n'est peut-être pas si sot qu'il y parait de mettre ainsi en parallèle 1793 et 1940 : dans les deux cas, ceci débouchera sur un acte d'accusation mais on conviendra qu'il ne revient pas tout-à-fait au même de concentrer la colère et l'angoisse sur telle ou telle tête - fût ce de manière inique - ou de fustiger le peuple lui-même que l'on condamne ainsi à la pénitence.

Il n'est peut-être pas si sot qu'il y parait de mettre ainsi en parallèle 1793 et 1940 : dans les deux cas, ceci débouchera sur un acte d'accusation mais on conviendra qu'il ne revient pas tout-à-fait au même de concentrer la colère et l'angoisse sur telle ou telle tête - fût ce de manière inique - ou de fustiger le peuple lui-même que l'on condamne ainsi à la pénitence.

Qu'il y eût des arrières-pensées politique chez Pétain est évident qui s'observe dès février 34 où il revendiqua, sans qu'on le lui accorde d'ailleurs, un ministère de l’Éducation Nationale, preuve s'il en fût, que ses rêves de régénération nationale était déjà vivace en sa pensée et que sa réputation de maréchal républicain était largement usurpée, commençait en tout cas à s'écorner sérieusement. Il est évident que sous son intervention se cache aussi une revanche à prendre sur 36 et le Front Populaire - ce que le procès de Riom montrera parfaitement. La peur mais donc la haine du communisme étaient passées par là : or, ce dernier, quoiqu'on puisse dire de la forme soviétique qu'il prit à Moscou à partir de 17, et sans qu'il s'agisse en rien de nier la forme totalitaire qu'il y prit, c'est d'abord, via la dictature du prolétariat, l'émergence du peuple.

Ce dernier, décidément, est bien au centre de la question politique, en dépit qu'on en eût, ici ou là ! Or ce que fait Pétain, chose inédite dans l'histoire, ne consiste pas seulement à le mettre à l'écart, voire entre parenthèses sous la forme parfois hypocrite de la représentation, mais à le placer sur le banc des accusés. Même la monarchie d'Ancien Régime ne l'avait pas osé qui avait plutôt fustigé l'homme en général, et non le peuple en particulier. (Bossuet)

Mai 1958

Que les conditions du retour au pouvoir de de Gaulle en 58 aient été troubles, nul ne le conteste aujourd'hui puisqu'il s'agissait bien d'une insurrection à Alger dont à la fois il fut l'origine, au moins tacite, et le pourfendeur explicite : maîtriser un désordre dont on est soi-même l'organisateur fait partie de ces habiletés politiques dont il sut être le maître. L'essentiel n'est pas ici. Mais dans l'attitude qui fut sienne : refonder les institutions, c'est-à-dire donner à la République une assise et une efficacité recouvrée plutôt que de l'abattre.

Dans sa conférence de Septembre 1965, où, à quelques mois de l'élection présidentielle, il justifie de nouveau les principes des nouvelles institutions, il affirme deux choses qui me paraissent également révélatrices de l'optique qu'il désira imprimer.

Majorité nationale, d'une part ; avènement du peuple, d'autre part.

Évoquer l'avènement du peuple est bien une autre manière de souligner qu'il en avait été écarté : c'est bien d'ailleurs ce qu'il affirme en précisant qu'en réalité, que ce fût dans les processus électoraux ou dans les débats parlementaires eux-mêmes, les partis s'étaient interposés entre le peuple et le pouvoir ne laissant à ses suffrages qu'une illusoire réalité. C'est, au reste, l'une des antiennes classiques, souvent serinées par l'extrême-droite actuelle, que cette morgue furieuse contre le système : où l'on retrouve assurément quelque chose du passé maurrassien de de Gaulle mais où en même temps s'illustre ce que la synthèse gaullienne a de parfaitement original puisqu'elle autorise à la fois le passage au delà de la représentation nationale et le respect des principes républicains. Imaginer une présidence forte - ce que nul depuis le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte n'avait osé, non plus qu'après le coup du 18 mai 77 de Mac-Mahon,- tout en maintenant les principes républicains du parlementarisme fait partie de cette mystérieuse alchimie constitutionnelle sur quoi nous vivons encore quoique plus malaisément qu'autrefois. Imaginer un président qui fût au dessus des partis parce qu'il serait seul élu par la Nation tout entière, un président qui pût faire appel au peuple via le referendum, voire même via la dissolution de l'Assemblée en cas de crises, revint effectivement à replacer le peuple au centre du dispositif ce qu'il avait cessé d'être depuis Thermidor, depuis la fin de la réception par la Convention de délégations ou de pétitions populaires ; depuis la récusation de tout mandat impératif. Le peuple, comme dénoueur de crises, comme instance suprême de recours voici qui effectivement est nouveau, lui qui, le plus souvent, parut empêcheur de tourner en rond ou instance dévastatrice. Que ceci prenne sa place dans le cadre d'une démocratie représentative indique en tout cas la pointe avancée, la plus avancée en tout cas qu'on trouva depuis, qui autorise à la fois le maintient d'un État fort et efficace et la légitimité agissante du peuple.

La grande force de la Cinquième République aura été, pour la première fois de l'histoire sans doute, de voir dans le peuple, non pas une force de dissolution non plus que seulement progressiste mais au contraire une réalité complexe, hantée par l'exigence de progrès autant que le souci de l'ordre : ce qu'il rappelle ici dans une narration délicieusement désuète. La faiblesse de la Ve, en revanche, demeurera toujours l'exorbitance des pouvoirs conférés à la présidence qui peut encore se justifier tant qu'elle sait se maintenir aux hauteurs exigées - au-dessus des partis - qui cesse de le pouvoir sitôt que ce n'est plus le cas : or nul système ne peut se porter garant des individus et même s'il n'est pas tout à fait faux de considérer que la fonction finit toujours par faire l'homme, voici en tout cas pari hasardeux pour ne pas écrire téméraire que l'histoire s'est chargée de démentir. De Gaulle le dit et redit lors des entretiens qu'il accorda quelques semaines plus tard à M Droit dans le cadre de la campagne du second tour : la France ce n'est pas la gauche ; ce n'est pas la droite ! Fort bien, mais qui garantira jamais qu'on puisse incarner les deux à la fois ?

Dit autrement la question, car après tout on ne quitte pas ici le registre de l'incarnation, se ramène à cet instant précis où le traducteur se fait traître : Traduttore, traditore ! A quel moment l'adage républicain, qui figure dans la constitution, serait bafoué et le gouvernement agirait contre le peuple. Sauf à considérer, problème bien plus épineux, que dans la période de la Terreur, l'exécutif opéra sous la pression du peuple ! au point qu'on peut se demander si l'impensé de la république - en son article 2 la constitution de 58 affirme gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple comme son principe, mais celle de 46 l'avait déjà mentionné - ne tournerait pas autour d'une périphrase implicite sans le peuple !

En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale ; en fait il les détient déjà du coup de force.

Mitterrand, 1 Juin 1958 Ce qui laisse un goût amer et qu'avait souligné cruellement Mitterrand durant le débat d'investiture demeure

cette détestable impression qu'ici tout le monde aura été joliment manipulé, autant les protagonistes du coup d'Alger, que les parlementaires, que le peuple lui-même. De Gaulle était assez grand acteur de l'histoire, au sens de Hegel, pour savoir non seulement saisir les occasions, mais les créer aussi quand besoin s'en faisait sentir. Coup de force dit Mitterrand, quasi putsch militaire, nous sommes bien ici en tout cas dans ces franges extrêmes de la légalité et de la légitimité où se trament les fondations mais parfois aussi les pires exactions.

C'est en tout cas en ceci, que le 13 mai 58 a quelque rapport avec la Terreur.

Sans tergiverser inutilement, on devine bien que le problème posé ici n'est autre que la place et le rôle du peuple ce que depuis quelques pages nous soulignions. Allons plus loin : ce que la période de la Terreur peut susciter de réactions tourne autour de deux attitudes opposées : ou bien l'on soulignera le bien fondé de l'irruption populaire par la défaillance de l'exécutif - maintenant en ceci le dogme, parce que c'en est un - de la pureté du principe ; ou bien au contraire on en brossera une image terrifiante, justifiant par là-même son éviction. D'où les anathèmes de populisme, démagogie …

J'affirme que cette question est centrale ; que chacun des moments où le peuple se lève et intervient est non seulement un moment de rupture mais de fondation ; que le sort que l'on réserve à cette irruption déterminera, quoiqu'on dise alors ou fasse, la suite des événements, le régime politique qui s'installera. Que Castoriadis n'a certainement pas tort en soulignant que la grande rupture d'avec la démocratie grecque est que celle-ci était directe quand les nôtres ne furent jamais que représentatives - la mention présente dans la constitution de 58 que tout mandat impératif est nul ne fait à cet égard que le confirmer ; mais surtout que sous la question des régimes ou de leurs modalités, perce une question bien plus radicale, où se forge l'image même que nous nous formons du peuple : parce que de l'ordre de la fondation, le peuple engage une relation avec le sacré.

Revenons au mot

Du latin terror (épouvante, terreur) et terreo, effrayer, épouvanter, le terme, avant de désigner une période politique et le régime institué autour de Robespierre, Couthon et Saint Just avec le Comité de Salut Public relève ainsi du domaine psychologique. Il a d'ailleurs exactement les mêmes caractéristique que le terme angoisse 13 qui stipule une peur extrême dont, surtout, on ne parvient pas à identifier les causes.

Si le terme est sur-investi politiquement aujourd'hui, c'est, sans doute au prix de deux confusions :

- d'une part confusion entre ce qu'elle est et les conséquences qu'elle a produites (exécutions, massacres etc) au point que la légitime désapprobation qu'elle suscite (jamais dénuée d'arrières-pensées politiques ou idéologiques, cependant) occulte la nature même du régime et de la politique alors poursuivie ;

- d'autre part, confusion entre cette politique et l'apparition du terrorisme - terme difficilement définissable mais qui dénote une violence politique s'exerçant non sur un champ de bataille mais n'importe où, et s'exerce sur des populations civiles, même pas nécessairement impliquées dans le conflit et qui se révèle ainsi être la forme exacerbée de l'universalisation de la guerre ne respectant plus aucune des conventions, ni rien de ce que le droit de la guerre avait pu tenter de déterminer.

Quoiqu'il en soit, le dégoût qu'elle suscite pour les conséquences qu'elle entraîna, la désapprobation pour la politique qu'elle suppose, ne font pas pensée et il ne me semble pas qu'on puisse jamais rendre compte d'un phénomène politique qui demeure pourtant l'impensé sinon le refoulé de la République en l'évacuant ainsi du côté des passions.

Une expression domine ici : ligne de partage ou limite extrême. Dans cet impensé de la République, dans ce qui semble fonctionner comme un refoulé, demeure cette quasi-idée - qui fonctionne d'autant mieux comme une évidence qu'elle est moins conceptualisée - qu'il y a une limite à ne pas franchir ; que l'ordre républicain qui se pense comme la forme moderne de l'ordre social est un juste milieu, un moyen adéquat entre ces deux extrêmes que seraient d'une part la dissolution totale du lien social et l'ordre pur incarné par le totalitarisme , entre le plus d'ordre du tout et le trop d'ordre. Digne héritière en cela de la morale aristotélicienne du juste milieu, la République se veut l'intermédiaire entre l'individu-roi où elle ne voit qu'anarchie et désordre et l'absolutisme et plus tard le totalitarisme qui seraient le règle du tout État En somme l'individu par l’État plutôt que contre l’État. Digne héritière de la pensée grecque du IVe siècle, c'est-à-dire essentiellement de Platon et Aristote, la République, si elle ne valide évidemment pas l'idée que la démocratie fût la limite extrême de la dégénérescence des systèmes politiques, reprend néanmoins celle, si caractéristique de la pensée grecque, de la pente naturelle des systèmes à se dégrader, invariablement, inéluctablement.

Or c'est bien ici que le bât blesse : ce n'est pas du tout la même chose de considérer que la Terreur fût la pointe extrême de la dégradation de la démocratie ou de considérer au contraire qu'elle en fût la négation, la contradiction. Et l'on observe du coup assez aisément la différence d'attitudes dans la pensée politique française entre ceux qui, gardant présente à l'esprit l'idée d'une menace intrinsèque, viseront toujours à contenir l'esprit révolutionnaire dans des limites dites raisonnables et ceux, au contraire, qui estimeront qu'il en faut pousser la logique jusqu'à son terme. Pour les uns, la Révolution est finie depuis longtemps ; pour les autres, toujours vivante. Assurément, l'apparition des grands systèmes totalitaires au XXe compliquera d'autant plus le débat que d'aucuns y virent la conséquence directe des contradictions et faiblesses des démocraties parlementaires.

Car, oui, c'est bien au fond ainsi qu'il faudra poser le problème : la Terreur est-ce encore la République ou est-ce déjà du totalitarisme ? quitte, en posant ainsi les termes de la question, à commettre un impardonnable anachronisme - auquel, du reste, tous les hommes politiques contemporains succombent désormais.

La Terreur : une violence fondatrice

Si l'on accepte de sortir ne serait-ce que quelques instants des grilles de lecture politiques ou historiographiques traditionnelles, et de prendre le concept pour ce qu'il est - psychologique - on est amené assez vite à la considérer comme un moment effectivement fondateur, où très vite la Terreur apparaîtra, non comme un problème mais comme une solution ; non comme une question, mais bien comme une réponse.

Car c'est bien ici une donnée de la psychologie élémentaire : on sort de l'angoisse et de la terreur en tentant de donner un nom à ce qui vous paralyse. Avoir peur, c'est toujours avoir peur de quelque chose et parce que l'on sait identifier, même mal, même de manière erronée, la cause, on se donne en même temps le moyen d'agir.

C'est ainsi que l'on apprend à sentir, jusqu'à donner un nom à la terreur et à l'horreur, qui, dans un drame réel, n'ont point de nom ni de forme. On sait bien que, dans les terreurs paniques, ceux qui fuient ne savent pas qu'ils fuient ni qu'ils ont peur; c'est qu'ils ne sont plus du tout au spectacle

C'est ainsi que l'on apprend à sentir, jusqu'à donner un nom à la terreur et à l'horreur, qui, dans un drame réel, n'ont point de nom ni de forme. On sait bien que, dans les terreurs paniques, ceux qui fuient ne savent pas qu'ils fuient ni qu'ils ont peur; c'est qu'ils ne sont plus du tout au spectacle

Alain 1

Il n'y a pas d'ordre, on l'a vu, sans un principe ordonnateur qui lui demeure extérieur. Repérer, nommer ce principe, revient toujours à sortir de la soupe primitive, de l'indistinction originelle et donc à établir des différences, des altérités, des extériorités ; à distribuer des rôles, bref à organiser. Il n'est pas de société qui ne se pense comme la réponse à une crise antérieure ; pas de conscience qui ne se forge sans se différencier de l'autre ; pas de désir qui ne le soit d'assimilation et donc de repérage de cette altérité que l'on tend ainsi à combler.

Rien n'est plus dangereux pour une société, on le sait, que ces moments où le peuple se met à fuir (poplifugia) c'est-à-dire en réalité à se désagréger : que ces différences distribuées et mises en relation, que cette organisation donc viennent à s'effacer, que donc la foule encore compacte mais toujours différenciée se fasse masse indistincte - au sens où un Reich pouvait parler de psychologie de masse du fascisme - bref que toutes les différences s'estompent, alors oui, la société s'effondre. C'est ici la configuration par excellence sur laquelle Girard travailla et qu'il nomme crise mimétique. La sortie de crise, et c'est là où commence la transaction symbolique, consiste dans la nomination d'un responsable sitôt perçu comme coupable. Il en va de même pour la sortie de ces contagions affectives que sont les peurs paniques : nommer ce qui terrorise revient à n'être plus tout à fait angoissé, à n'avoir plus que peur. Or si l'angoisse paralyse, la peur quant à elle peut être motrice. Une société c'est un ensemble d'individus s'assemblant au gré des intérêts mais conservant leur spécificité, leur différence : qu'ils en viennent à se ressembler tous de vouloir la même chose, et donc à se haïr les uns les autres et se ressembler affreusement en ceci qu'ils se haïssent produit à la fois la crise maximale et la possibilité de sortie de crise. A l'identique de la Terreur, nommer l'objet c'est déjà refonder, c'est déjà se donner les moyens d'agir. Canaliser la peur, canaliser la haine : voici la stratégie émissaire. La foule rassemblée autour de l'objet présumé de ses craintes et de ses violences, se retrouve subitement réconciliée. Donnez moi un objet de haine commune et je soulèverai le monde. Ce processus émissaire prélude à la transformation de la foule en collectif et toute société le ritualisera ne serait-ce que pour tempérer les violences surgissantes. Mais c'est dire aussi que toute société retombe dans l'indistinct quand cette ritualisation cesse de pouvoir fonctionner. Or cela se passe exactement au moment où l'ennemi ne peut plus être nommé, où il est partout et tout le monde à la fois. Dans une foule aussi bien que chez un individu c'est exactement ce qui se passe quand il y a danger, menace et qu'il n'est aucune solution pour l'esquiver : le rationnel cesse d'avoir la main, qui n'est plus capable de nommer l'ennemi, plus aucune transaction symbolique ou intellectuelle ne peut plus avoir lieu et la foule subitement s'ébroue, fuit en tout sens et commet ce qu'on ne peut même plus nommer des excès tant l'idée même de limite s'est évanouie.

La transaction commence avec la nomination de la peur. L'analyse de R Girard permet de le montrer avec suffisamment de clarté : il n'est pas de plus grand danger pour une société que cette guerre de tous contre chacun qui conduit à ce que, si chacun s'oppose à l'autre, tout le monde se ressemble en ceci qu'il s'oppose à l'autre. Dès lors, les marques mêmes d'une société organisée, qui fait d'elle une foule mais pas une société - des individualités s'assemblant au gré des intérêts mais conservant leur spécificité, leur différence - s'estompe au profit d'une masse indistincte. Il n'est pas un récit de fondation qui ne dise à la fois combien ceci suscite la peur maximale et combien la solution trouvée - toujours là même - consiste à canaliser cette angoisse / haine vers un seul. Ce processus émissaire prélude à la transformation de la foule en collectif et toute société le ritualisera ne serait-ce que pour tempérer les violences surgissantes. Mais c'est dire aussi que toute société retombe dans l'indistinct quand cette ritualisation cesse de pouvoir fonctionner. Or cela se passe exactement au moment où l'ennemi ne peut plus être nommé, où il est partout et tout le monde à la fois. Dans une foule aussi bien que chez un individu c'est exactement ce qui se passe quand il y a danger, menace et qu'il n'est aucune solution pour l'esquiver : le rationnel cesse d'avoir la main, qui n'est plus capable de nommer l'ennemi, plus aucune transaction symbolique ou intellectuelle ne peut plus avoir lieu et la foule subitement s'ébroue, fuit en tout sens et commet ce qu'on ne peut même plus nommer des excès tant l'idée même de limite s'est évanouie.

De l'objet blanc

M Serres l'a assez bien montré : pour que la foule puisse faire corps, faire société, c'est-à-dire se constituer ou demeurer un collectif organisé, encore faut-il qu'en son sein circule un objet qui symbolise cette collectivité, qui soit l'objet transactionnel qui à la fois symbolise la communauté et la fait fonctionner, vivre et agir. En période ordinaire, c'est souvent l'argent ; en période de troubles, ou de refondation, c'est le glaive. Il y a crise à chaque fois que cet élément blanc, qui est un joker, un symbole, se fait boîte noire et ne parvient plus à circuler mais empêche au contraire plus rien de circuler.

Or, c'est exactement la situation qui préside à cet été 92 : un monarque traître mais que l'on ne condamne pas ; des défaites militaires ; la guerre civile en Vendée ; une Assemblée qui temporise ... bref une situation qui semble bloquée, où l'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur, mais partout jusque et y compris en son propre camp. Où c'est la Révolution, son esprit, son projet, qui semble menacée en son principe même. Où c'est le peuple qui prend les choses en main.

Prendre ces événements par le biais anthropologique a deux avantages : d'abord esquiver les discours convenus - et passablement réactionnaires sur un peuple ivre de pulsions - celles que Freud appellera pulsions humaines d’agression et d’auto-destruction 2 - ou encore sur la barbarie de l'instinct qui placerait invariablement l'œuvre civilisatrice entre les mains des élites, seules capables de contenir les pulsions régressives du peuple ; ensuite de prendre l'événement pour ce qu'il est, non pas un accident de l'histoire mais un moment fondateur. Encore faut-il saisir de quoi ce moment est la fondation.

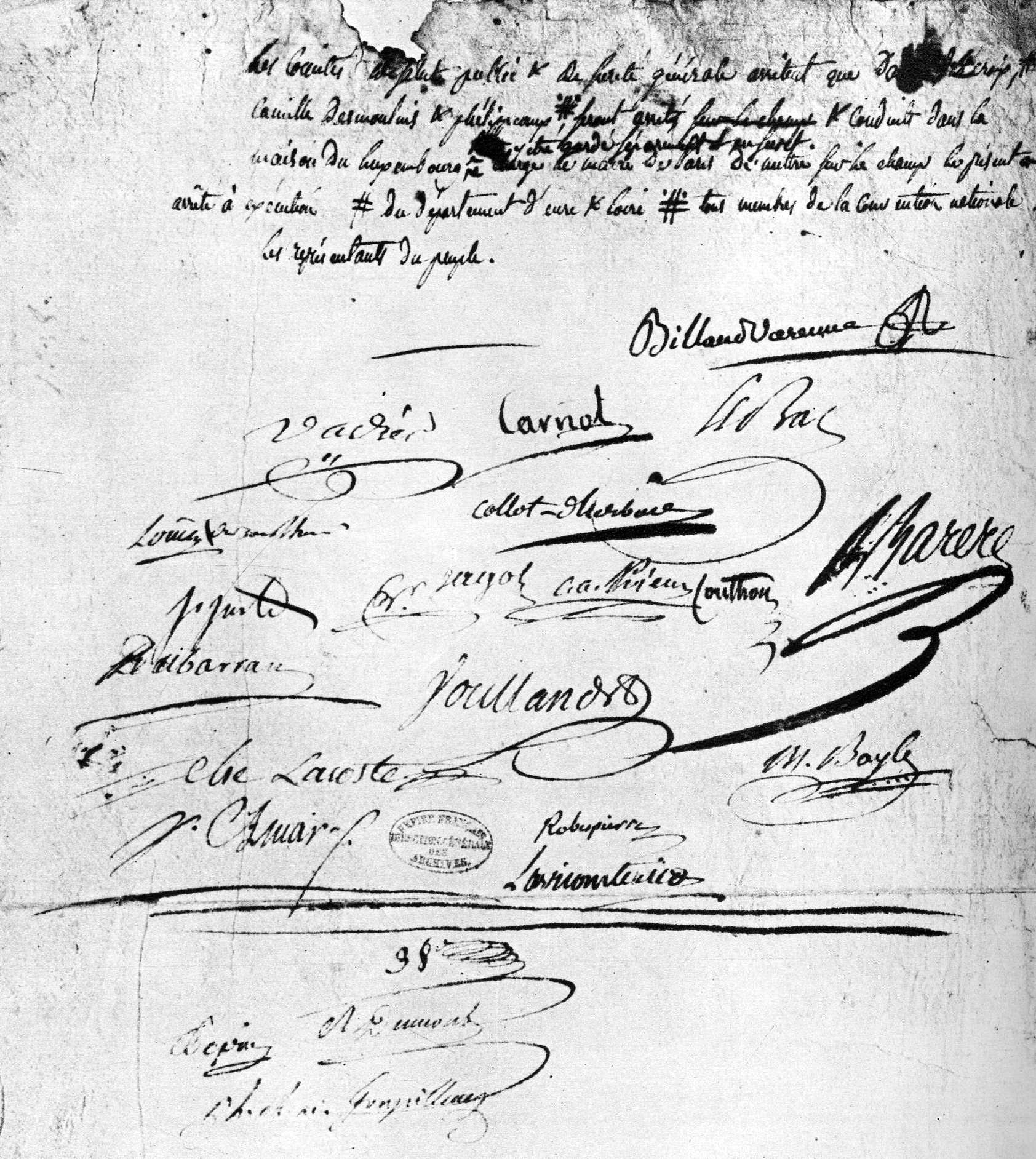

Que ce soit en Août au Tuileries ou en Septembre, on ne dira jamais assez que ce qui s'y joua c'est ce travail de justice que l'Assemblée ne fit pas. La grande transaction symbolique qui fonde le contrat social n'est-il pas le transfert à l'appareil d'Etat, du droit de poursuite et de vengeance ? En échange de la sécurité et de la reconnaissance des droits individuels. Or, ici, à ce moment précis le contrat fut rompu. Dès lors le peuple reprit ses droits et notamment celui de poursuite et de vengeance. Remarquons bien que les massacres ne se firent pas n'importe où et contre n'importe qui ... mais dans les prisons et contre les ennemis de la République.

Que ce soit en Août au Tuileries ou en Septembre, on ne dira jamais assez que ce qui s'y joua c'est ce travail de justice que l'Assemblée ne fit pas. La grande transaction symbolique qui fonde le contrat social n'est-il pas le transfert à l'appareil d'Etat, du droit de poursuite et de vengeance ? En échange de la sécurité et de la reconnaissance des droits individuels. Or, ici, à ce moment précis le contrat fut rompu. Dès lors le peuple reprit ses droits et notamment celui de poursuite et de vengeance. Remarquons bien que les massacres ne se firent pas n'importe où et contre n'importe qui ... mais dans les prisons et contre les ennemis de la République.

C'est bien de vengeance dont il s'agit et cette vengeance est la sublimation de cette angoisse, informe ou polymorphe, indistincte qui va déplacer son objet du côté de ces ennemis qu'on peut enfin nommer. C'est bien donc aussi de justice dont il s'agit, en l'espèce de justice révolutionnaire. Mais pour autant que l'on se souvienne que le contrat consiste justement en cette délégation du droit de vengeance, que c'est cette dévolution à un tiers de ce droit qui est fondateur, alors force est de constater que l'on se situe ici avant ; juste avant !

Ce qu'avaient montré les analyses des récits bibliques de la Pentecôte et de la Tour de Babel d'un côté et celle de la mort de Romulus d'autre part, c'est :

- les temps de fondation sont toujours des moments de communication et chaque fois que le mouvement part du bas vers le haut ( Babel et le veau d'or) on a affaire à une crise où le collectif se délite en masse indistincte ; chaque fois qu'il part du haut, d'un locuteur déterminé alors circule dans la foule indistincte un objet blanc (les Tables de la Loi ; le polyglotisme ) et cette foule fait corps, peut se transformer en collectif.

- que cet objet blanc qui se transmet de main en main est la condition sine qua non de la société, dont la circulation empêche précisément la foule de fuir, s'égayer.

- que l'on a toujours tort de confondre les deux mouvements distincts de la constitution de la foule en collectif et celui de la société en corps politique organisé. C'est d'ailleurs bien cette même erreur que l'on commet à chaque fois que l'on évoque la Terreur, où l'on mêle aisément cause et effet ; sa dimension politique et anthropologique. Or, nous l'avons dit, le problème que pose la Terreur c'est précisément ce vis-à-vis, insolite, catastrophique au sens étymologique du terme, entre le peuple et la représentation nationale.

De ce point de vue il s'agit effectivement d'une crise politique qui débouchera conjointement sur une conception du pouvoir comme monopole - tempérant - de la violence légitime ; mais aussi sur une conception du peuple, plutôt négative - pour ne pas dire effrayante qui va s'insinuer dans tous les discours politiques à venir (ne pensons qu'à Constant qui assimilera si aisément révolution à Terreur qu'il en vint à inventer un système prompt à écarter le peuple autant que faire se peut) et qui ne fera que renforcer l'acception si négative que la démocratie eut tout au long du XIXe . 3 Et, oui, la question est alors de voir comment la représentation - faute de disparaître - ne put que relayer la violence populaire.

Mais la Terreur c'est aussi cela : ce surgissement, violent, du peuple dans l'arène. Qui engage à la fois une réflexion sur les rapports si étroits entre violence et politique et sur la représentation qu'on se fera du peuple lui-même.

En réalité il faut regarder ces deux mouvements ensemble, face à face mais bien considérer qu'effectivement si politiquement la question demeure celui de la représentation ; en revanche celle du peuple surgissant, est une question anthropologique parce qu'elle engage les re(fondations) et ce que W Benjamin nommait violence divine.- que l'on se situe donc bien dans un moment, une circonstance - au sens étymologique de ce qui se tient autour et tournoie : ce pourrait être la leçon à tirer de tels récits. Nous avons appris, soit dans les textes sacrés avec l'Alliance, soit dans les textes philosophiques, avec Hobbes, Rousseau etc, ... qu'une société se fondait toujours sur un contrat fondateur, fût-il seulement théorique. En réalité, elle semble ne tenir qu'à la circulation de cet objet blanc. Parce que nul ne le détient - en tout cas ouvertement et définitivement - parce qu'il passe de main en main, que chacun est supposé le détenir sans jamais l'avouer ou même le savoir, cet objet blanc rend possible le passage au nous. Le quasi-objet constitue le nous parce qu'il est l'essence de la relation. Ce n'est qu'après, plus tard, qu'on cherchera à fonder la société sur la volonté générale ou sur l'idée abstraite de contrat voire sur un Dieu transcendant mais la condition première de la société n'est pas à rechercher dans une abstraction qui la précéderait, seulement dans la circulation de cet objet blanc qui marque l'espace social des relations. Avec lui, cesse la turbulence des temps fondateurs ; avec lui commence l'histoire.

- or, cet objet blanc, s'il est dans les temps ordinaires l'argent, d'un côté et le discours sur le respect de la loi - qui fait quant même l'essence même du politique ; cet objet, dans les temps de crise et de fondation n'est autre que le glaive - celui de la vengeance que le politique ne prend, pas encore ou plus, en charge.

Rupture du sacré

Ce que S Wahnich montre assez bien c'est la rupture du sacré intervenue au printemps 92 : tout, depuis 89, le serment du Jeu de Paume à tous ceux prêtés depuis 90 et la fête de la Fédération, disent l'engagement total de chacun au service de la liberté, de la Révolution incarnée dans ce corps blanc circulant qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or c'est ce corps sacré-là qui a été bafoué qui explique tous les mots d'ordre du type la liberté ou la mort ! Le rôle du législateur est de traduire la volonté souveraine dans la loi : quand il ne le fait pas, le peuple le relaye - et la médiation est par terre. Mais c'est bien pourtant au nom de cette médiation que le peuple surgit et agit en même temps qu'il ne cesse de demander que le législateur assume ses responsabilités et prenne en charge l'exigence populaire de vengeance autant que de défense c'est-à-dire lui donne une forme symbolique normative et assume ainsi la transaction.

Le peuple est debout prêt à venger la majesté nationale outragée. Ces moyens de rigueur sont justifiés par l’article 2 des droits de l’homme : “Résistance à l’oppression !” Quel malheur cependant pour des hommes libres qui vous ont transmis tous leurs pouvoirs de se voir réduits à tremper leurs mains dans le sang des conspirateurs

Rappelez-vous, Messieurs, ce serment sacré et souffrez que le peuple, affligé à son tour, ne se demande si vous l’avez abandonné 4

De ce point de vue on peut effectivement considérer que cette irruption du peuple loin d'être une exception souveraine, n'est jamais que la re(fondation) , la (re)présentation de la médiation initiale. Cette soudaine appropriation de la souveraineté par le peuple ne constitue ainsi pas vraiment un transfert de sacralité mais la reprise (en main) d'une sacralité politique bafouée, négligée. L'événement, évidemment, devait laisser des traces qui obligea le politique à prolonger cette demande souveraine de vengeance. De ce point de vue encore la politique de Terreur n'est jamais rien d'autre que ce prolongement c'est-à-dire l’institutionnalisation de la vengeance souveraine ; fondatrice. C'est le sens du soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être de Danton.

Le politique ne l'oubliera jamais ! ni sa crainte, sans cesse renouvelée à partir de ce moment, d'être débordé ! ni donc sa crainte du peuple qui confine très souvent, et pas seulement à droite, avec un franc mépris , en tout cas un réel défi.

Ambivalence de la Terreur

Où derechef il importe de bien discerner, s'agissant de la Terreur, d'entre la politique poursuivie et les moyens mobilisés pour y parvenir.

Bien entendu , on songe aussitôt aux tribunaux d'exception, aux exécutions sommaires, aux jugements expéditifs : souligner que de telles manœuvres sont détestables relève du truisme mais n'autorise pas pour autant qu'on s'évite nonchalamment d'étudier les motivations qui les rendirent possibles.

Or, c'est toute l'ambivalence de cette période, c'est assurément sous l'égide de la constitution la plus égalitaire et la plus libre que tout ceci s'opéra, quand bien même on eût suspendu son application sitôt celle-ci votée - période d'exception oblige.

Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Déclaration de 93Qu'en son article 35, la déclaration des droits de l'homme de 93 dispose du droit à la révolte sitôt qu'un gouvernement violerait la volonté générale est en droite ligne de la pensée de Rousseau pour qui la loi n'éteint pas la liberté individuelle mais au contraire la rend possible à la double condition que celle-ci engage l'intérêt général et que nulle autorité ne se puisse placer au-dessus d'elle. Qu'en outre, son article 32 instaure le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique tout en rappelant que ce dernier ne peut être ni suspendu ni limité, tout cela montre bien le souci qu'eut la Convention de ne pas se couper de sa base populaire. D'avoir été mis en face de ses propres défaillances en Août et Septembre 92, a bien du un peu traumatiser la représentation nationale pour se lier ainsi par le risque toujours encouru d'une insurrection définie presque par défaut comme légitime et ce, en dépit des périls intérieurs et extérieurs.

Les quinze années passées depuis que j'ai donné l'histoire de la Terreur me l'éclaircissent à moi-méme. Les documents nombreux que l'on a publiés ne me démentent en rien. Ils confirment au contraire ce que j'avais senti dans la palpitation de ce brûlant récit. Je sentais, et je sais. Je juge aujourd'hui et je vois.

Et voici mon verdict de juré : Sous sa fome si trouble, ce temps fut une dictature. Il faut lire Michelet en son Histoire de la Révolution (vol 7) et notamment sa Préface de la Terreur : de Robespierre, il fait le portrait d'un homme aux idées aussi étroites que fixes, humilié de n'avoir pas été reconnu à sa juste valeur dès 89, assoiffé moins de pouvoir d'ailleurs que de cet égard qu'on lui aura toujours récusé ; d'un hommes aux valeurs moins élevées qu'étriquées et obsessionnelles, d'autant plus rétif aux petits arrangements et aux grandes tentations qu'il y fût naturellement incapable tant par conformation que par l'horizon étriqué où son provincialisme l'avait longtemps reclus ; d'autant plus agacé et pour tout dire jaloux devant les facilités, le charisme et l'emportement passionnel de certains - dont Danton - c' il demeurait besogneux et répétitif orateur et âme bien peu chaleureuse… Portrait sévère, et pour tout dire injuste sans doute en partie, mais qui montre assez combien le personnage de Robespierre, totalement grevé de ce qu'il représente historiquement et politiquement, peut demeurer éminemment controversé. C'est dire qu'on n'en aura jamais tout-à-fait fini avec lui et qu'il demeure aussi complexe que le problème politique qu'il aura posé.

Il en va jusqu'à l'appel au peuple, aux comités, aux pétitions qui suscite la méfiance de Michelet et pour tout dire sa réprobation pour y flairer une indigne manipulation. Le club des Jacobins, ses multiples antennes dans Paris et en Province ne seraient que des officines manipulées et manipulatrices, aux ordres de Robespierre et d'où tout élément douteux eût été préalablement exclu. Ce n'est ainsi pas l'appel au peuple, encore moins son irruption dans l'événement que réprouve Michelet, mais la certitude qu'il s'est formée que ce n'était là pas le peuple, mais un parasite qui se fût intercalé, féal de Robespierre ; à la légitimité inconsistante.

J'en déduis deux choses qui en réalité convergent :

- pour tout républicain, et Michelet en est un, décidément le peuple ne peut apparaître sous une face hideuse. Que son action soit violente, destructrice, désastreuse, ceci ne peut émaner de lui-même mais seulement de l'influence délétère d'un parasite qui l'eût manipulé : l'Église quand il s'agit de ses manifestations réactionnaires (Chouans) un tyran manipulateur quand il s'agit de ses visées républicaines.

- la transaction que nous évoquions a résolument partie liée avec le sacré qui pousse chacun des historiographes à des postures extrêmes : soit l'indignation outrée et souvent outrancière ; soit la justification pas toujours soucieuse des détails fâcheux menant toujours plus ou moins à la légitimation implicite des exactions ou à leur évaluation comme quantité négligeable

1) Alain, Propos, 1929, p. 844

2) Freud, Malaise dans la civilisation

La question du sort de l’espèce humaine me semble se poser ainsi: le progrès de la civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d’agression et d’auto-destruction ?

3) rappelons ce qu'énonçait Rosanvallon : combien le mot démocratie était quasi absent des textes du XVIIIe et combien quand il apparaissait il aura toujours été négativement connoté.

4) SANTERRE, 20 juin 1792 (AP, t. 45, p. 417).