| Introduction | Livre I | précédent | suivant |

|---|

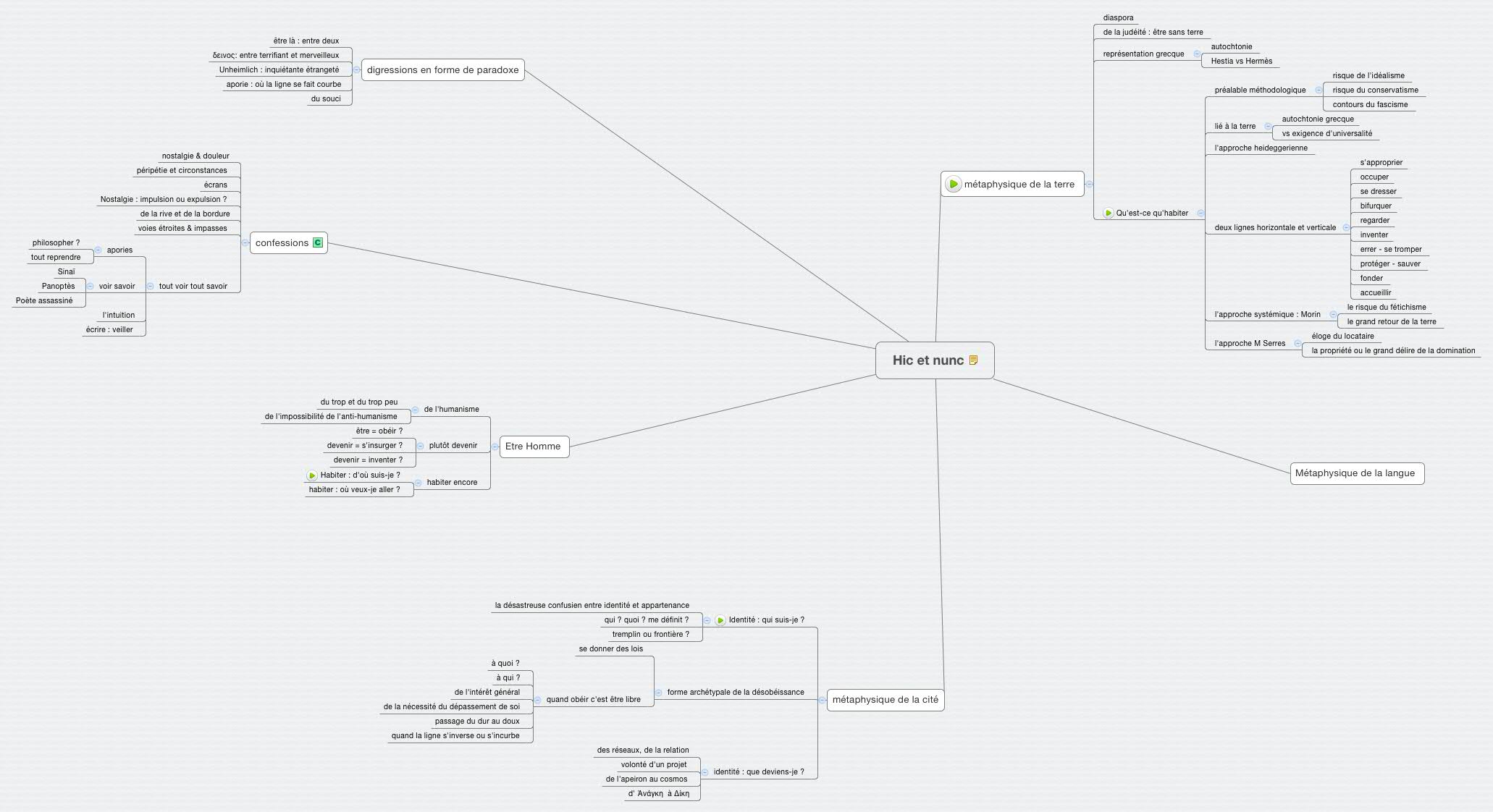

| Préalable |

|---|

| risque |

| Lié au monde |

| autochtonie |

| exigence d'universalité |

| Habiter : selon Heidegger |

| Habiter : deux lignes |

| selon E Morin |

| selon Serres |

Habiter

Quand on y regarde bien, il y a quelque chose de commun aux approches de la terre que peuvent proposer E Morin et M Serres : toutes deux prennent en compte la grande révolution idéologique que représente la prise de conscience des périls environnementaux. Pour la première fois, sans doute, dans l'Histoire humaine, la Terre n'est plus un socle stable sur quoi bâtir ; n'est plus le socle solide sur quoi se tenir .

L’histoire globale entre dans la nature; la nature globale entre dans l’histoire : voilà de l’inédit en philosophie.

M Serres

Les photos surabondent de ces catastrophes (ci contre la mer d'Aral et la mer Morte) illustrant la désastreuse empreinte humaine.

Les photos surabondent de ces catastrophes (ci contre la mer d'Aral et la mer Morte) illustrant la désastreuse empreinte humaine.

A leur manière, elles donnent un sens à cet arraisonnement du réel dont Heidegger faisait mention il y a plus d'un siècle, lui conférant bien autre chose que cette signification trop rapidement qualifiée d'ultra-conservatrice et qui se révèle finalement prémonitoire. On pourrait assurément brosser l'histoire de cette prise de conscience qui se fit lentement dans les trente dernières années du XXe siècle et qui se présente désormais comme une angoisse obsédante et paralysante qui entre de plain pied dans les discours et projets politiques sans pour autant, d'ailleurs, pouvoir se traduire en actes tant elle rend désuètes toutes nos idéologies.

Serres a raison : ce n'est pas seulement une catastrophe qui menace notre avenir, c'est aussi un bouleversement qui nous oblige à penser autrement notre rapport à la terre. Même atténuée de ses aspérités les plus aveuglantes, la dichotomie nature/culture a continué de hanter notre imaginaire et nos représentations donnant la part belle à l'homme, prenant son destin en main en plaquant sur un substrat naturel plutôt intangible, une histoire qui faisait de lui un acteur et un auteur, augmentant de sens humain une matière brute et désenchantée. Il n'est pas un paysan qui ne sut, de tout temps, combien la nature pouvait bouleverser ses plans, ruiner ses stocks et compromettre son avenir. C'est au reste pour cela qu'il bâtit, édifia et s'organisa. La cité n'eut jamais, on l'a vu, d'autre projet que de calefeutrer un peu d'ordre dans les interstices du chaos. Elle a désormais pris toute la place et le paysan fait à peine figure de requisit folklorique ... Non, ce qui est radicalement nouveau est la certitude inverse que nous avons désormais acquise de pouvoir par notre action, par notre présence seule, interférer sur le monde. Nous avons souri à la lecture des grands textes apocalyptiques égrenant la longue liste de plaies produites sur le monde par nos égarements moraux.

Serres a raison : ce n'est pas seulement une catastrophe qui menace notre avenir, c'est aussi un bouleversement qui nous oblige à penser autrement notre rapport à la terre. Même atténuée de ses aspérités les plus aveuglantes, la dichotomie nature/culture a continué de hanter notre imaginaire et nos représentations donnant la part belle à l'homme, prenant son destin en main en plaquant sur un substrat naturel plutôt intangible, une histoire qui faisait de lui un acteur et un auteur, augmentant de sens humain une matière brute et désenchantée. Il n'est pas un paysan qui ne sut, de tout temps, combien la nature pouvait bouleverser ses plans, ruiner ses stocks et compromettre son avenir. C'est au reste pour cela qu'il bâtit, édifia et s'organisa. La cité n'eut jamais, on l'a vu, d'autre projet que de calefeutrer un peu d'ordre dans les interstices du chaos. Elle a désormais pris toute la place et le paysan fait à peine figure de requisit folklorique ... Non, ce qui est radicalement nouveau est la certitude inverse que nous avons désormais acquise de pouvoir par notre action, par notre présence seule, interférer sur le monde. Nous avons souri à la lecture des grands textes apocalyptiques égrenant la longue liste de plaies produites sur le monde par nos égarements moraux.

Nous ne sourions plus : la relation homme <->nature était bien une boucle de rétro-action.

L'approche de E Morin

En développant l'idée - est-ce un concept ? - de Terre-Patrie, E Morin semble au premier abord se contenter seulement de recycler une vieille recette : pour autant que la Patrie soit une réalité politique, ne s'agirait-il derechef que d'étendre le voile protecteur de la πόλις ? Ce serait oublier que patrie désigne moins la réalité d'une communauté humaine réunie dans une organisation commune, fondée sur le sol, le sang ou l'adhésion volontaire, que l'attachement nourri à l'endroit de cette communauté. Il y retourne ainsi à la fois d'une puissance sentimentale et de l'affirmation d'une appartenance.

En développant l'idée - est-ce un concept ? - de Terre-Patrie, E Morin semble au premier abord se contenter seulement de recycler une vieille recette : pour autant que la Patrie soit une réalité politique, ne s'agirait-il derechef que d'étendre le voile protecteur de la πόλις ? Ce serait oublier que patrie désigne moins la réalité d'une communauté humaine réunie dans une organisation commune, fondée sur le sol, le sang ou l'adhésion volontaire, que l'attachement nourri à l'endroit de cette communauté. Il y retourne ainsi à la fois d'une puissance sentimentale et de l'affirmation d'une appartenance.

A rebours de la réification qui désenchante mais qui surtout embrasse le monde comme une chose disponible, prête à l'emploi, que l'on peut s'approprier, transformer à sa guise, comme une ressource où inlassablement puiser quitte à l'épuiser, comme une réalité inerte et sans autre signification que celle que lui pourrait conférer l'action humaine, il s'agirait ni plus ni moins que de redonner à la nature ses lettres de noblesse, de la rappeler à ce que nascor suggérait en latin et plus encore le φυω de φυσις : quelque chose de l'ordre de la vie, du devenir, de l'éclosion.

Il ne fait aucun doute que cette nature aura pu jusqu'à présent absorber les contre-coups de l'activité humaine tant que cette humanité trop peu nombreuse, tellement chétive et si clairsemée à la surface de la planète ne fit longtemps que s'affairer à sa propre survie. Espace étale sur quoi l'agitation humaine semblait n'avoir finalement que si peu de prise, aux mouvements si lents qu'ils en demeuraient imperceptibles et comme absents, si bien qu'un Braudel (23) encore put imaginer une histoire à trois étages dont le socle lourd et lent fut précisément celui des pesanteurs naturelles. L'ultime illusion dévastatrices des années d'après-guerre où la croissance échevelée et les progrès techniques trépidants semblèrent comme une juste revanche du demi-siècle tragique, mortifère et barbare qui les précéda, acheva le tableau d'une insouciance toute juvénile comme si les années de misère, de mort et de superstition cédaient enfin la place à la raison, au progrès, au bonheur !

Ces années-là furent des années sans monde : l'humanité tonitruante et industrieuse était en train d'inventer un monde où il n'était plus qu'elle :

Ces années-là furent des années sans monde : l'humanité tonitruante et industrieuse était en train d'inventer un monde où il n'était plus qu'elle :

Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été (Flaubert cité par Yourcenar)

Non, il y en eut un autre, où l'homme magnifiquement seul, ayant expulsé les dieux se fut également empressé d'expulser le monde et où il crut, vraiment, tenir son destin en main - ce furent bien ces années qu'on nomma les Trente Glorieuses dont nous payons aujourd'hui les remugles mégalomaniques. Paradoxalement, la mondialisation aura signifié, sans que l'on s'en rende immédiatement compte, sa disparition. Ce que Marx avait entrevu - l'enjambement progressif des frontières d'Etat par l'internationalisation inéluctable des échanges - a pris la tournure insolite d'une virtualité numérique qui aura bouleversé notre rapport à l'espace. Objet-monde pour un homme-monde mais en même temps l'incapacité de s'y retrouver de ne pouvoir plus être d'ici et de maintenant faute d'être de partout et immédiatement.

D'où l'incapacité, relevée par Morin, de se reconnaître partie prenante de ce monde trop vite étendu, trop ample pour notre libido d'appartenance. Mais d'où, aussi, cette résurgence si dangereuse des logiques identitaires fonctionnant comme autant de stratégies de repli qui se rêvent comme antidotes à l'universalité mondialisée mais fonctionnent pourtant comme autant d'exclusions mortifères.

Créer, favoriser ou renforcer ce sentiment d'un destin commun voici ce qu'il attend de la Terre entendue comme une Patrie, sentiment qu'il escompte bientôt renforcé par l'imminence des dangers, notamment climatiques avec cette logique que l'invraisemblable n'est pas pour autant impossible.

Deux remarques s'imposent néanmoins qui vont à l'encontre l'une de l'autre :

- sans que ceci soit néanmoins irrémédiable, comment oublier pourtant que le patriotisme fut aussi l'un des ferments les plus efficaces qui exacerba au XXe le nationalisme le plus odieux et les guerres les plus meurtrières ? Que ce dernier dût désormais devenir universel serait-il suffisant pour entraver le déclenchement de ces furies mortifères ? on comprend bien l'argument qui considère dans l'imminence et gravité des périls à venir la nécessité de se réunir. Pour autant les exemples historiques ne manquent pas - des grandes crises de peste à l'effondrement du Reich allemand en 18 - qui illustrent combien les crises débouchent plus souvent sur les stratégies émissaires que sur un rassemblement salvateur ; plus souvent sur l'exacerbation de réactions reptiliennes que sur le dépassement des passions. Ce sentiment de communauté fraternisante qu'en espère Morin s'est plus souvent payé du déclenchement de violences mimétiques où le rassemblement se grève d'exclusions préalables. Qu'universelle, cette Patrie Terrienne n'eût néanmoins plus rien ni personne à exclure est exact : c'est le grand rêve d'une humanité prisonnière d'un navire en train de couler et qui découvrirait la fraternité par nécessité ou inclination. Morin en conclut la coalescence de l'espérance et de la désespérance : deux faces d'une monnaie en train de s'effriter.

- il ne fait aucun doute que la perspective soit à un retour de la terre : mais cette terre, comme objet d'amour, d'attachement, nous ramène à rebours de tout le mouvement rationaliste et scientifique qui caractérise l'occident, à quelque chose qui ressemble furieusement à une forme de fétichisme, en tout cas de religiosité archaïque ou qui y pourrait en tout cas conduire. Que l'on peut retrouver dans le Quadriparti d'Heidegger, par exemple. Assurément c'est ici à une autre forme d'habiter qu'invite Morin, où la Terre ne serait pas seulement ce dont on se sert, mais aussi ce que l'on sert, au même titre qu'à l'attachement à la Patrie répond la promesse d'un éventuel sacrifice suprême. Il s'agit bien d'une boucle de rétroaction où notre forme d'habitation fait autant la terre que cette dernière détermine notre habiter. Oui, de façon brutale et menaçante, sous l'égide au reste de l'imminence, la Terre qui avait été oubliée au magasin des accessoires simplement disponibles, resurgit désormais comme un acteur de plein droit et, si l'on en suit l'hypothèse qui fut en son temps celle de M Serres, celle d'un sujet de plein droit - avec quoi ou qui un contrat est nécessaire ; vital. Retour, oui, mais aussi donc en tant que sujet, en tant qu'être, vivant, susceptible d'attachement - d'adoration ? - avec tous les risques et les promesses qu'une telle religiosité engendre.

Habiter, dès lors c'est aimer ; aller à la rencontre de l'autre comme du Monde et renvoie au plus bel éloge qui soit de la vie. Sans pour autant tomber dans l'angélisme, il y a urgence. Regardonx y attentivement, il y eut ici démesure et elle prend place sitôt que l'homme se sent seul au monde, y prend toute la place. Prenons y garde, ceci n'implique pas un quelconque et rétrograde retour à la terre mais bien de la Terre. Nous lui avions substituer nos conflits, nos ambitions, l'avions délaissé comme seule aire de nos salissures, comme unique prétexte de nos appropriations. Nous ne pouvions rien contre le temps qui signait notre impuissance ; en revanche nous la réduisimes en espace attestant de notre puissance - rêvée ou réelle.

Mais que peut bien vouloir signifier ce retour de la Terre ? Marx avait pour ceci une expression détestable mais décrivant assez bien le risque : jeter l'enfant avec l'eau sale du bain ! S'agirait-il, dans ce grand antagonisme contre la nature, d'abdiquer en rase campagne ? de renoncer à ce qui fait l'humanité de l'homme ? de renoncer à la socialisation de la nature et de régresser vers des formes archaïques de survie ? Assurément non ! Réside ici tout l'enjeu de la modernité : savoir inventer un mode de développement qui ne soit pas incontinent un désastre environnemental.

Bien plus encore où se joue cet habiter métaphysique que nous cherchons à définir : en finir avec la guerre contre le monde c'est renoncer à cette absurde et délétère configuration où l'un fût vainqueur et l'autre vaincu, où il y eût à choisir d'entre les deux au nécessaire détriment de l'autre. C'est aller jusqu'au bout de l'être entendu comme lien et inventer cette boucle jusqu'à présent inédite homme <->monde, où l'un ne serait sauvé que dans, par et avec l'autre.

Castoriadis a assurément raison de souligner que le monde grec ne saurait être en soi un modèle : tout au plus est-il un point de départ. Le grec s'est protégé du chaos en inventant un cosmos où il eut quelque prise et il finit bien par trouver que la démocratie, faute de certitude absolue, était encore le moins mauvais monde où se déployer. Jérusalem quant à elle se sera trouvé une protection dans un arrière-monde, où code, règles, dons et sanctions auraient toujours déjà fixé la direction. Les deux, chacun à leur manière auront esquissé une stratégie où le salut tint sinon de la fuite, en tout cas de l'esquive.

Ne pas sacrifier l'homme à la nature, ni celle-ci à celui-là ! Soit ! Mais encore ?

suite

23) Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Préface, Colin, 1949, pp. 13-14.

Ce livre se divise en trois parties, chacune étant en soi un essai d’explication d’ensemble: La première met en cause une histoire quasi-immobile, celle de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui l’entoure; une histoire lente à couler, à se transformer, faite surtout de retours insistants, de cycles sans cesse recommencés. Je n’ai pas voulu négliger cette histoire-là, presque hors du temps, au contact des choses inanimées, ni me contenter, à son sujet, de ces traditionnelles introductions géographiques à l’histoire, inutilement placées au seuil de tant de livres, avec leurs paysages minéraux, leurs labours et leurs fleurs qu’on montre rapidement et dont ensuite il n’est plus jamais question, comme si les fleurs ne revenaient pas à chaque printemps, comme si les troupeaux s’arrêtaient dans leurs déplacements, comme si les navires n’avaient pas à voguer sur une mer réelle, qui change avec les saisons.