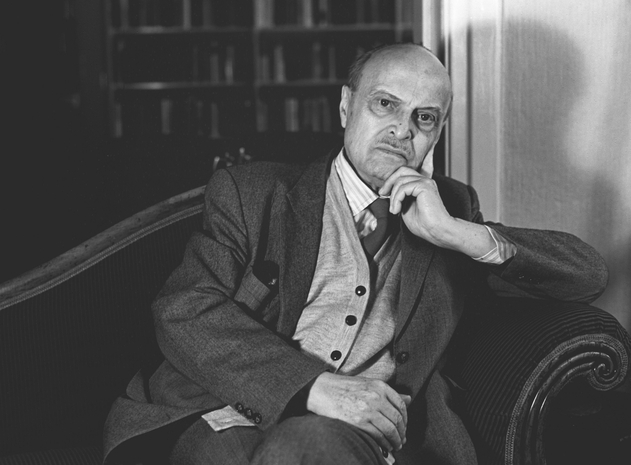

Sebastian Haffner. Histoire d'un Allemand. Souvenirs (1914 - 1933)

Actes Sud/Babel, 2004,

pp. 83 - 84, 89 - 90, 92, 93 - 94.

Vint l'année 1923. C'est sans doute cette année délirante qui a marqué les Allemands d'aujourd'hui de ces traits que le reste de l'humanité dans sa totalité considère avec une incompréhension mêlée d'angoisse, et qui sont étrangers au caractère normal du peuple allemand : cynisme débridé, nihilisme qui cultive avec délectation l'impossible pour lui-même, mouvement devenu but en soi. Toute une génération d'Allemands a ainsi subi l'ablation d'un organe psychique, un organe qui confère à l'homme stabilité, équilibre, pesanteur, bien sûr, et qui prend diverses formes suivant les cas : conscience, raison, sagesse, fidélité aux principes, morale, crainte de Dieu. En 1923, toute une génération a appris - ou cru apprendre qu'on peut vivre sans lest. Les années précédentes avaient été une bonne école de nihilisme. L'an 1923 allait en être la consécration.

Aucun peuple au monde n'a connu une expérience comparable à ce que fut celle des Allemands en 1923. Tous ont connu la guerre mondiale, la plupart d'entre eux ont connu des révolutions, des crises sociales, des grèves, des revers de fortune, des dévaluations. Mais aucun n'a connu l'exagération délirante et grotesque de tous ces phénomènes à la fois telle qu'elle eut lieu en Allemagne en 1923. Aucun n'a connu ces gigantesques et carnavalesques danses macabres, ces saturnales extravagantes et sans fin où se dévaluaient toutes les valeurs, et non seulement l'argent. De l'année 1923, l'Allemagne allait sortir mûre non pas précisément pour le nazisme, mais pour n'importe quelle aventure abracadabrante. Les racines psychologiques et politiques du nazisme sont plus profondes (...). Mais il doit à cette année folle ce qui fait sa démence actuelle : son délire glacé, sa détermination aveugle, outrecuidante et effrénée d'atteindre l'impossible, en proclamant « Ce qui est juste, c'est ce qui est utile » et « Le mot « impossible » n'existe pas ». Des expériences de ce genre passent manifestement les limites de ce qu'un peuple peut endurer sans traumatisme psychique. Je frissonne en pensant qu'après la guerre toute l'Europe connaîtra une année 1923 en plus grand - à moins que la paix ne soit conclue par des hommes d'une très grande sagesse. »

Aucun peuple au monde n'a connu une expérience comparable à ce que fut celle des Allemands en 1923. Tous ont connu la guerre mondiale, la plupart d'entre eux ont connu des révolutions, des crises sociales, des grèves, des revers de fortune, des dévaluations. Mais aucun n'a connu l'exagération délirante et grotesque de tous ces phénomènes à la fois telle qu'elle eut lieu en Allemagne en 1923. Aucun n'a connu ces gigantesques et carnavalesques danses macabres, ces saturnales extravagantes et sans fin où se dévaluaient toutes les valeurs, et non seulement l'argent. De l'année 1923, l'Allemagne allait sortir mûre non pas précisément pour le nazisme, mais pour n'importe quelle aventure abracadabrante. Les racines psychologiques et politiques du nazisme sont plus profondes (...). Mais il doit à cette année folle ce qui fait sa démence actuelle : son délire glacé, sa détermination aveugle, outrecuidante et effrénée d'atteindre l'impossible, en proclamant « Ce qui est juste, c'est ce qui est utile » et « Le mot « impossible » n'existe pas ». Des expériences de ce genre passent manifestement les limites de ce qu'un peuple peut endurer sans traumatisme psychique. Je frissonne en pensant qu'après la guerre toute l'Europe connaîtra une année 1923 en plus grand - à moins que la paix ne soit conclue par des hommes d'une très grande sagesse. »

(...)

« Le coût de la vie avait commencé de s'envoler, car les commerçants suivaient le dollar de près. Une livre de pommes de terre qui coûtait la veille cinquante mille marks en coûtait cent mille aujourd'hui ; la paie de soixante-cinq mille marks touchée le vendredi ne suffisait pas le mardi pour acheter un paquet de cigarettes.

« Le coût de la vie avait commencé de s'envoler, car les commerçants suivaient le dollar de près. Une livre de pommes de terre qui coûtait la veille cinquante mille marks en coûtait cent mille aujourd'hui ; la paie de soixante-cinq mille marks touchée le vendredi ne suffisait pas le mardi pour acheter un paquet de cigarettes.

Que faire ? Certaines personnes découvrirent brusquement un îlot de sécurité : les actions. C'était la seule forme de placement qui restait plus ou moins dans la course. Pas régulièrement, pas toutes dans la même mesure, mais elles parvenaient à peu près à suivre le rythme. On alla donc acheter des actions. Chaque petit fonctionnaire, chaque employé, chaque ouvrier devint actionnaire. On payait ses achats quotidiens en achetant des actions. Les jours de paie, les banques étaient prises d'assaut, et le cours des actions s'envolait comme une fusée. Les banques nageaient dans l'opulence. De nouvelles banques inconnues poussaient comme des champignons et faisaient des affaires en or. Chaque jour, la population tout entière se jetait sur les cours de la Bourse. Il arrivait que certaines actions tombent, entraînant des milliers de gens dans leur course à l'abîme. On se refilait des tuyaux dans les boutiques, dans les usines, dans les écoles.

Les vieillards et les rêveurs étaient les plus mal lotis. Beaucoup furent réduits à la mendicité, beaucoup acculés au suicide. Les jeunes et les petits malins se portaient bien. D'un jour à l'autre, ils se retrouvaient libres, riches, indépendants. La conjoncture affamait et punissait de mort les esprits lents et ceux qui se fiaient à leur expérience, et récompensait d'une fortune subite la rapidité et l'impulsivité. Les vedettes du jour étaient des banquiers de vingt et un ans, des lycéens qui suivaient les conseils financiers de camarades un peu plus âgés. Ils portaient des lavallières à la Oscar Wilde, traitaient leurs amis au champagne et entretenaient leur père quand il se trouvait dans la gêne.

Parmi tant de souffrance, de désespoir, de misère, brûlait une fièvre ardente et juvénile ; la concupiscence régnait dans une ambiance de carnaval généralisée. Voici que d'un seul coup l'argent se trouvait aux mains des jeunes et non plus des vieux ; en outre, sa nature s'était modifiée au point qu'il ne conservait sa valeur que durant quelques heures ; on le dépensait comme jamais, et pour des choses que les vieilles gens n'achètent pas. »

(...)

« Il y avait un revers à ce tableau. Les mendiants se mirent à pulluler, ainsi que les suicides relatés par la presse et les avis de « recherche pour vol avec effraction » placardés par la police sur les colonnes Morris, car les vols et les délits se multipliaient. Je vis un jour une vieille femme - je devrais peut-être dire « une vieille dame » - assise sur un banc dans un parc ; elle était étrangement raide. Un petit attroupement s'était formé autour d'elle. « Morte », dit quelqu'un. « Morte de faim », ajouta un autre. Cela ne me surprit pas outre mesure. Chez nous aussi, nous avions parfois faim. »

(...)

« Voici à quoi ressemblait la vie de la famille d'un haut fonctionnaire prussien. Le 31 ou le 1er du mois, mon père touchait son traitement, qui représentait notre unique moyen d'existence, les bons de caisse et les bons d'épargne étant dévalorisés depuis longtemps. Il était difficile d'estimer la valeur de ce traitement, qui changeait d'un mois sur l'autre ; une fois, cent millions pouvaient représenter une somme respectable, peu de temps après, un demi-milliard n'était que de l'argent de poche. Quoi qu'il en fût, mon père essayait toujours d'acheter le plus rapidement possible une carte d'abonnement mensuel pour le métro, afin de pouvoir au moins assurer les trajets entre son lieu de travail et son domicile, bien que ce moyen de transport entraînât un détour considérable et une perte de temps. Puis on signait des chèques pour le loyer et les frais de scolarité, et l'après-midi toute la famille allait chez le coiffeur. L'argent qui restait était remis à ma mère. Le lendemain, tout le monde, y compris la bonne, mais à l'exception de mon père, se levait à quatre ou cinq heures du matin pour se rendre en taxi au marché de gros. On achetait en grand, et une heure plus tard le traitement mensuel d'un conseiller au gouvernement était transformé en denrées alimentaires non périssables. On chargeait dans le taxi des fromages gigantesques, des jambons entiers, des quintaux de pommes de terre. S'il n'y avait pas assez de place, la bonne et l'un d'entre nous se procuraient une charrette à bras. Vers huit heures, avant le début des cours, nous rentrions à la maison, les provisions plus ou moins assurées pour tenir un siège d'un mois. Et c'était fini. Pendant tout un mois, on ne voyait plus un sou. Un aimable boulanger nous livrait du pain à crédit. Pour le reste, on vivait de pommes de terre, de viande fumée, de conserves, de bouillon en cubes. On touchait parfois un petit supplément de traitement inattendu, mais il était fort possible que l'on fût pauvre pendant un mois, pauvre comme le plus pauvre des pauvres, même pas en mesure de payer un ticket de tramway ou un journal. Je ne sais pas ce qui se serait produit si nous avions été frappés par une maladie grave ou quelque autre coup du sort.