| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aoüt | septembre | octobre | novembre | décembre |

|---|

Malédiction du pouvoir 2

| précédent |

Du pouvoir

Détenir le pouvoir, le conquérir, le perdre autant d'expressions qui laissent accroire qu'il fût une chose que l'on pût tenir en ses mains. Et il est vrai que souvent le pouvoir se donne quelque symbole, sceptre et couronne, comme signe tangible de son excellence. C'est que celui qui détient le pouvoir se tient toujours devant : il préside et c'est marque constante du protocole que de voir ses subordonnés se tenir toujours un pas en arrière.

Nul doute que les signes du pouvoir proviennent de ses origines militaires avant même ses connotations religieuses. Si G Dumézil n'a pas tort en relevant que très vite Mars s'empare des attributs de Jupiter, ce qui significativement visible chez César comme avec la monarchie française, il n'empêche que d'abord le sceptre renvoie au bâton du commandement et que le pouvoir ainsi revient à donner un signe d'attaque ou d'action. Celui qui a le pouvoir n'agit pas mais fait agir après avoir coordonner, organiser l'action et lui avoir assigné des objectifs précis.

Nul doute que les signes du pouvoir proviennent de ses origines militaires avant même ses connotations religieuses. Si G Dumézil n'a pas tort en relevant que très vite Mars s'empare des attributs de Jupiter, ce qui significativement visible chez César comme avec la monarchie française, il n'empêche que d'abord le sceptre renvoie au bâton du commandement et que le pouvoir ainsi revient à donner un signe d'attaque ou d'action. Celui qui a le pouvoir n'agit pas mais fait agir après avoir coordonner, organiser l'action et lui avoir assigné des objectifs précis.

1 - Symbole de l'acte

C'est bien ici le premier paradoxe du pouvoir : il est moins action que signe de l'action, possibilité même de l'action. Ainsi l'homme de pouvoir est-il plus homme de parole que d'action ; homme de décision que de mise en oeuvre. Où se joue son excellence ou, plutôt sa précellence : il se situe avant - pas d'action sans pouvoir ; mais aussi devant - condition logique de possibilité. Il fonctionne ainsi comme une forme a priori - comme un principe et l'on sait que le mot donnera aussi prince. Mais d'être ainsi catégorie de l'action, n'est-il pas en même temps ce qui ne se saisit pas, ne se conçoit pas - résiste à tout empiétement. Ne se voit ni ne se nomme ?

Ex 3,14 le dit superbement : à Moïse qui lui demande son nom, Dieu répond par ce qui peut d'abord apparaître comme une esquive :

Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle 'je suis'm'a envoyé vers vous.

Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. 1

Dans les traditions sémitiques où connaître le nom c'est avoir prise sur, on peut aisément comprendre que Dieu répugne à donner son nom lui qui est, par essence, celui qui a prise sur tout, mais sur qui l'on ne peut avoir prise. Idée qui se retrouve dans l'Apocalypse de Jean où à plusieurs reprises, sans jamais le désigner nommément, il évoque par un pronom impersonnel qui occupe le trône. Et sur le trône, quelqu'un ... Qui se retrouve encore plus explicitement dans le premier commandement qui prescrit de ne pas prononcer en vain le nom de Dieu - autre façon de dire le sacré, le tabou que constitue l'acte même de nommer Dieu que l'on retrouvera dans la répugnance à le représenter lui et qui en dépend dans la tradition islamique.

C'est qu'en réalité nous sommes ici déjà dans la confusion que déplore H Arendt entre les termes de pouvoir, puissance, force et autorité. Or, cette confusion commence exactement au moment où l'on hésite à conjuguer le pouvoir avec l'auxiliaire être ou avoir. Et ce sera bien une des pentes suivies par la théologie chrétienne que d'entendre l'esquive divine comme une définition ontologique de la divinité : il est l'Etre, l'accomplissement de l'Etre au sens de sa plénitude face à qui ne demeurent que des hypostases, participant plus ou moins de l'être, en une lente dégradation, procession qui de l'être va au devenir, à l'apparence, à l'accident.

Être le pouvoir et le détenir ne revient pas au même : en premier, la puissance ; en second, l'exercice du pouvoir. Mais dans les deux cas, une flexion de la possibilité. C'est que pouvoir dit deux choses : avoir la capacité de faire quelque chose ; avoir la possibilité de le faire. Dans le premier cas on désigne la réalité d'une autorité sur les choses ou les êtres qui ne se peut évaluer qu'a posteriori ; dans le second cas, la potentialité, la virtualité qui s'évalue a priori. La virtualité, comme la vertu qui en est une flexion, relève de l'être. La capacité quant à elle, se constate a posteriori. et relève de l'acte et donc de l'avoir. Celui qui est capable - capax - relève de ce qu'énonce le verbe capio dont dérive capax : à la fois ce qui contient - dans le sens où l'on évoquera la capacité d'un récipient - et le fait de prendre, de saisir - et, par extension, celui de choisir. Où l'on retrouve la main, le sceptre mais aussi la pensée. C'est bien avec la main, en sa capacité de saisir, de distinguer que nous apprîmes à concevoir et à analyser.

2- La démesure

Le pouvoir est ainsi affaire de ténure : il est ce qui se tient, maintient ou détient. Il est, logiquement, d'autant plus grand qu'il contient plus : il n'y a dès lors pas à s'étonner que le pouvoir tende à l'hyperbole, l'enflure, la démesure. Il est toujours nié par ce qui lui échappe, ce qui fuit. Car ce qui lui est extérieur invariablement le nie et s'oppose à lui. Le pouvoir tend à l'illimité ; en rêve désespérément et manque presque toujours de l'atteindre. Sans doute les anarchistes n'ont-ils pas tort en considérant le pouvoir comme mal absolu : il ne saurait se concevoir de pouvoir qui ne tende vers l'absolu et cesserait d'ailleurs de le demeurer sitôt qu'il renoncerait à l'atteindre. L'essence même du pouvoir réside dans cette démesure-ci. Que les fondateurs de la République n'eurent de cesse d'inventer des limites au pouvoir, que ce soit dans le temps ou dans l'espace même où il s'exercerait n'a ni d'autre sens ni d'autre pertinence.

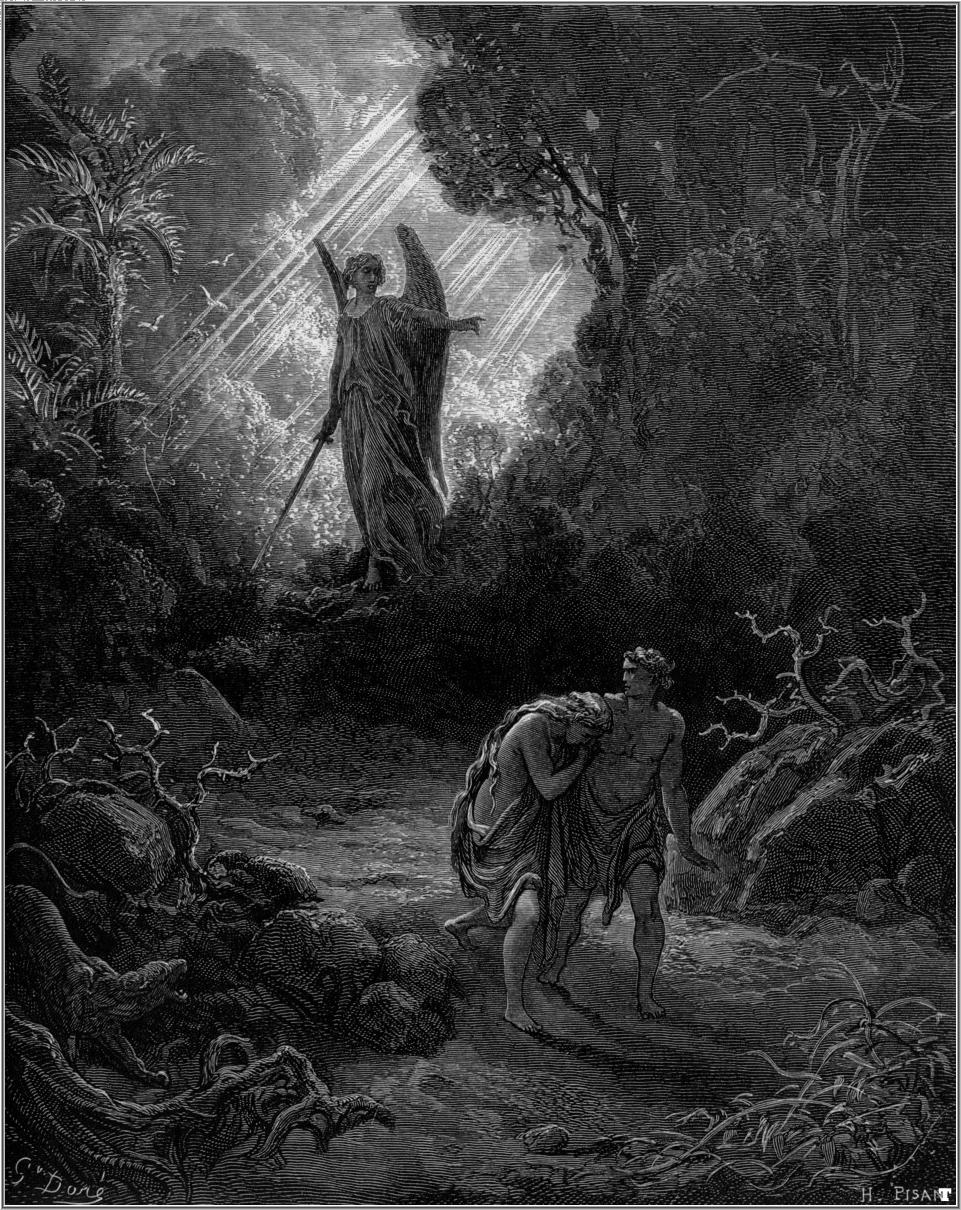

C'est qu'avant d'être une offensive, le pouvoir est une offense : à Dieu, en premier lieu. L'offense, ou l'offensive, souvent conjuguée avec l'attaque, dérive de offendere «heurter» mais aussi «blesser», «porter atteinte à». Adam le sait, qui le paya d'une expulsion finalement logique - s'opposer à Dieu revenait à cesser d'être contenu en lui, revenait à lui échapper : moins une sanction qu'une conséquence. Au monde ensuite, à la nature, ce qu'illustre le célébrissime devenir

C'est qu'avant d'être une offensive, le pouvoir est une offense : à Dieu, en premier lieu. L'offense, ou l'offensive, souvent conjuguée avec l'attaque, dérive de offendere «heurter» mais aussi «blesser», «porter atteinte à». Adam le sait, qui le paya d'une expulsion finalement logique - s'opposer à Dieu revenait à cesser d'être contenu en lui, revenait à lui échapper : moins une sanction qu'une conséquence. Au monde ensuite, à la nature, ce qu'illustre le célébrissime devenir

comme maître et possesseur de la nature

de Descartes. Qui veut le pouvoir s'oppose toujours à Dieu. Il y a bien quelque chose de militaire dans le pouvoir, ab ovo. Traduction moderne : qui veut le pouvoir devra toujours l'arracher à qui le détient avant lui. C'est que, pour parler comme Jean, sur le trône, il y a toujours ... quelqu'un ! Avoir le pouvoir c'est ainsi l'avoir d'abord contesté à quelqu'un. Je ne déteste pas d'ailleurs que l'anglais donne à contest le sens de concours, de lutte ou de dispute où s'entremêlent comme en français les idées contradictoires de convergence et d'opposition. C'est qu'on ne prend jamais le pouvoir seul s'il s'avère qu'on règne mieux en divisant !

Cette démesure se reconnaît aux titres que s'arroge le pouvoir : l'excellence ou le prince ; l'Auguste.

Or, justement, auguste provient d'augeo : augmenter. D'où nous tirons aussi auteur, Août, augures mais encore bonheur et malheur. Si l'auteur est d'abord en droit romain, un garant, un aval et donne ainsi autorité à la chose jugée, et consistance à l'engagement pris, il est surtout ce qui amplifie, augmente et fait gagner. Le pouvoir est garant de la conquête, il est le promontoire de l'empire. Bien sûr de ceci dérivera autorité sur quoi nous reviendrons mais on peut déjà en déduire ceci que le pouvoir se fait condition de l'acte des autres, garant de son efficacité et pour y parvenir s'érige en véritable auteur des actes. Qui a le pouvoir derechef n'agit pas ou, plus exactement, agit au travers des autres. C'est bien pour ceci qu'il est toujours devant ou au-dessus - ou qu'il s'y met.

Et toute la question est de savoir ce qu'il y a en dessous : mais nous le savons déjà, c'est un cadavre.

3- Fragile

Mais c'est en même temps souligner toute la fragilité du pouvoir, qui constitue sa troisième caractéristique. Une fragilité qui en réalité est double :

- il n'existe que parce qu'il croît : n'existant que dans le processus et l'hyperbole, il est condamné à toujours gagner. Rien n'est plus inconcevable et paradoxalement inconstant qu'un pouvoir qui ne chercherait qu'à maintenir, se maintenir. Tout échec lui est fatal ; toute perte aussi. Le pouvoir gagne ou n'est pas le pouvoir ; cesse en tout cas de l'être sitôt qu'il se met à perdre. En réalité on a - ou pas - le pouvoir ; on ne le peut perdre. Perdre c'est déjà ne plus l'avoir.

- il n'existe que parce qu'on y croit : c'est bien ce que souligne Arendt en affirmant que le pouvoir suppose le peuple. Il y a, dans le pouvoir quelque chose comme une délégation - celle d'un peuple qui presse le prince d'agir en son nom, pouvoir et place. Faut-il dire pour autant que le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle et qu'il est toujours la propriété d'un groupe ? Mais alors c'est dire deux choses différentes : le pouvoir est toujours usurpation qui laisse accroire qu'il est celui d'un seul - où l'on retrouve l'hyperbole et la démesure. Mais c'est dire en même temps que ce pouvoir n'existe que pour autant et aussi longtemps que ce peuple existe, se maintient, et se reconnaît dans le Prince. Dans tout pouvoir il y a quelque chose de l'ordre du consentement, forcé ou volontaire, subi comme une fatalité ou prononcé avec l'espérance de la conquête. On n'a le pouvoir que parce qu'on vous le donne, confère et reconnaît. Oui, le pouvoir est fragile : il dit l'autorité mais signale en réalité la dépendance. Le pouvoir précède peut-être mais avant tout il procède.

Potestas in populo, auctoritas in senatu disait Cicéron : oui tout est là et d'abord la grande et nécessaire différence entre le pouvoir et l'autorité, entre le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mais dire ceci revient à reconnaître qu'en tout état de cause il y a une source au pouvoir, qui est extérieure au pouvoir : le peuple ! En démocratie, certes, mais toujours, en réalité : même autoritaire un pouvoir a besoin d'être reconnu comme autorité légitime ou au moins incontournable par le peuple qui sinon ou bien se dissout ou bien se révolte et, de ce fait, met automatiquement en péril le pouvoir en place. Et si ce n'est le peuple, ce sera dieu lui-même - comme dans la monarchie française - mais ceci suppose que le peuple partage la même croyance, la même religion, bref accrédite cette procession divine - ce qui finalement revient au même.

Sacré

Nous n'en sommes vraisemblablement jamais sortis tant, dès l'origine, le pouvoir se fut inscrit dans les limbes du divin ou sur ses traces.

Premier signe de cette sacralité : son absence d'origine. Moïse en a une double ; Romulus et Rémus en a une vierge et tous commencent leur histoire dans les eaux. Jourdain et Tibre fonctionnent comme une sorte d'ombilic au delà de quoi l'on ne peut aller profitant de la vertu aqueuse d'engloutir toutes les traces. On peut rapprocher ceci de la perception grecque de la différence entre les moeurs et la loi : les moeurs sont si anciennes que leur origine se perd dans la nuit mais procède vraisemblablement d'un édit divin. N'avoir pas d'origine, ou en tout cas pas d'origine assignable, revient à procéder du divin. Tout aussi remarquable le fait que le dieu créateur soit causa sui, à lui-même sa propre cause, ce qui est rationnellement impensable. Être sa propre cause ou n'en pas avoir du tout revient rigoureusement au même. Oui le pouvoir est imitation : il singe la transcendance divine en s'érigeant en principe. Il s'érige en alpha et pour cela doit effacer toutes ses traces antérieures. C'est une idée même que l'on retrouve dans la démocratie représentative : certes, le prince y est élu et l'origine de son pouvoir s'exprime explicitement par le vote populaire mais, une fois élu, il s'exhausse pour devenir l'élu de tous et non seulement de la majorité et revêt pour ainsi dire un second corps, celui des permanence et continuité de l'Etat. L'élu est toujours le meilleur, ou érigé comme tel : cette aristocratie de l'élection que les grecs avaient parfaitement vue 2 - ce pourquoi ils la réservaient à la désignation des spécialistes réservant au peuple lui-même de s'exprimer directement, nul citoyen ne pouvant se prévaloir d'être meilleur qu'un autre, cette aristocratie, oui, plonge au plus profond ses racines à la fois dans le militaire et le religieux - en cet espace eschatologique où l'Etre se fait juge, critique et guerrier en même temps. Mais on peut aller plus loin encore : l'élu est investi - il procède de l'incarnation. Et ceci encore nous ramène au religieux mais surtout aux deux corps du roi : pour autant qu'il procède du divin, le pouvoir est non seulement sacré mais intangible dans les deux sens du terme, à la fois qu'on ne peut toucher ni changer. Que l'Elu se puisse incarner, le christianisme nous l'a appris avec toutes les conséquences que ce pouvait avoir : qu'en même temps il fût inattaquable, parce que divin, mais vaincu, parce qu'humain.

Oui le pouvoir singe le divin et mime l'Incarnation. Au même titre que le Paraclet, il se juche sur le canal de la relation et joue le grand Intercesseur ou le grand parasite.

Second signe de sa sacralité : l'immunité dont se revêt le pouvoir. Disposition juridique essentielle dans l'histoire de la République puisqu'elle permit finalement de distinguer d'entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale, l'immunité qui donne lieu fréquemment à des abus, ou à des extensions abusives, plonge néanmoins ses racines au plus profond de notre histoire. La monarchie avait ainsi érigé le régicide au rang des pires crimes qui se pussent commettre, dans la catégorie des transgressions maximales. Parce que l'on y porte atteinte au principe même qu'il est ou dont il procède, il revient au même que le déicide lui-même ou, à un autre niveau que le parricide : il équivaut au blasphème, au parjure, à la mécréance par excellence.

Le mot est intéressant d'ailleurs qui dit l'essentiel : de βλασφημια signifiant parole de mauvaise augure, calomnie ou médisance et dans un sens strictement religieux, une parole qui ne doit pas être prononcé lors d'une cérémonie religieuse. Il a le même radical que βλαβη qui désigne le dommage, le tort fait à quelqu'un - le mal. βλα, d'origine assez peu claire mais βλαπτω signifie blesser, gêner puis nuire. Blasphème est l'exact antonyme de ευφημια d'où nous avons tiré euphémisme : parole de bonne augure ou qui en tout cas évite les paroles de mauvaises augures, l'ευφημια est bienveillance ou acclamation et dans le souci d'écarter les mauvaises augures va jusqu'au silence religieux et, par extension sacré. L'euphémisme est d'abord l'emploi d'un mot favorable en substitution d'un mot de mauvaise augure ce que dit finalement assez bien sa définition rhétorique : figure de pensée par laquelle on adoucit ou atténue une idée dont l'expression directe aurait quelque chose de brutal, de déplaisant 3 Le prêtre est ainsi celui qui écarte le mal par la parole ... ou par le silence. A l'inverse le mal est d'abord la parole intempestive, celle qui n'a pas lieu d'être prononcé ici et maintenant et que l'on cherche à couvrir, à pourfendre, soit par le silence soit par une parole plus forte encore mais bienveillante.

Revenons au pouvoir : il est ainsi, par essence bienveillant - à y bien regarder il est, consubstantiellement euphémisme. Il est ainsi soit absent, silencieux - celui dont on parle mais qui parle peu - ou bien déjà un doublon - celui d'une transgression que l'on tente de camoufler ou d'écarter. Dieu parle peu et hormis l'épisode du Sinaï ne s'exprime que par les intermédiaires. On a vu et analysé déjà combien l'omniprésence du pouvoir et sa parole trop fréquente finit par en ruiner les soubassements. Le pouvoir est principe, il est extérieur au système qu'il régit : il est exception en tout cas mime la transcendance. Au reste, et c'est une question de logique, on voit mal comment le pouvoir pourrait jouer l'Incarnation s'il n'était préalablement ex-carné, extérieur - extase. Mais à l'inverse, s'il est celui qui parle peu, il aimerait en même temps être celui dont on ne parle pas - ou qu'avec bienveillance. Ce qui évidemment est impossible en régime démocratique de libre parole mais aura justifié le droit spécial qui lui est conféré disposant par exemple du délit d'outrage au chef de l'état, ressemblant à s'y méprendre à celui d'outrage à magistrat. Celui qui juge ne peut être tout à fait de même nature, ordre ou essence que celui qui est jugé : le pouvoir ne peut être tout à fait de même ordre, nature ou essence que ce sur quoi il s'exerce. Ni donc avoir les mêmes droits.

C'est bien en ceci que le blasphème est outrageant et crime par excellence. A ce titre, on aurait tort de sous-estimer tant l'Incarnation que sa - nécessaire - fin tragique. Il faut concevoir ce que pouvait représenter de scandaleux, d'invraisemblable, d'impossible l'idée d'un dieu que non seulement on pût combattre mais surtout vaincre. Un scandale, une pierre d'achoppement : un problème. Vite résolu par les chrétiens sur le mode de la rédemption et par l'idée, vite sulfureuse de l'homme-dieu que l'on repère chez certains. La dualité métaphysique permet de s'en sortir d'un point de vue religieux - certainement pas d'un point de vue politique. C'était mettre le doigt sur ce qu'il y a de plus cruel pour le politique : sa dépendance, procession en tout cas, d'avec le peuple. Dieu est peut-être le Juge ultime, celui qui sauve ou perd, mais en attendant, ici et maintenant, il est fragile et saisissable. Comment comprendre autrement l'épisode du centurion romain dont la cruauté passera à la postérité ou ces ténèbres qui obscurcissent soudainement le ciel comme signe de colère ... ou de menace.

Dès lors, porter atteinte au pouvoir - blasphémer - est ou bien le fait d'un seul et il engage alors la culpabilité maximale, ou bien le fait de tous et dès lors il s'agit d'un acte fondateur, celui d'un peuple qui retire au prince le pouvoir d'agir en son nom ce qui s'appelle Révolution et engage alors une culpabilité politique, en cas d'échec, ou une refondation, en cas de réussite. Il ne faut pas chercher plus loin l'extraordinaire mise en scène des exécutions de régicide - la dernière étant celle de Damiens - non plus que la charge symbolique si forte dans la liturgie révolutionnaire de la condamnation et exécution de Louis XVI. 4

Illustration forte de ce que le pouvoir est toujours/déjà délégation que ce soit du peuple ou de Dieu - mais encore faut-il que le peuple se reconnaisse dans cette délégation divine, ce qui dont revient au même - la mort du Roi, le régicide, le blasphème signe encore le troisième signe de sa sacralité : sa nécessaire fin tragique.

Pendant vraisemblable de son absence d'origine, ou de sa procession aqueuse, jamais le pouvoir ne se peut terminer autrement que dans le drame, au pire ; dans le tragique, au mieux. Rappelons que Moïse meurt aux limites mêmes de la Terre Promise qu'il ne peut pénétrer ; que nul n'étant prophète en son pays, celui qui porte la parole connaît des fins difficiles qui concernent autant les prophètes, le Messie que les apôtres ; Romulus lui-même 5 disparaît de manière étrange sans qu'on pût savoir s'il se fût agi d'une apothéose ou d'un crime politique ... et je ne connais pas de fin de règle qui ne fût une injure à la grandeur ou à l'ambition initiale : le de Gaulle de 68-69 n'avait plus grand chose de commun avec celui de 58, encore moins celui de l'épopée de 40-45 ; celle de Mitterrand de 93-95 recelait une part d'ombre morbide et mortifère qui offensait outrageusement l'espérance folle de 81 ...Il n'est en réalité rien de plus triste et macabre que l'épisode toujours un peu obscène du pouvoir descendant de son piédestal, rabaissé à l'ordre ordinaire du commun. Il n'est à ce titre pas étonnant que la République réservât un protocole strictement équilibré à la passation de pouvoir ; non plus qu'elle répugnât à laisser l'ancien monarque sans attributs visible de son ancienne excellence.

C'est que le pouvoir a tout du conflit gémellaire et l'on pourrait ici reprendre l'analyse de Girard sans en rien retirer. Que le duel initial d'un Romulus vs Rémus se fût transposé désormais sur les estrades de meeting et les plateaux de télévision ne change pas grand chose à l'affaire ; ne fait que représenter rituellement par une grand messe électorale et publique la lutte qui signe l'origine du pouvoir. Mais annonce en même temps sa fin. Ce n'est pas tant de mort dont il est question ici que de l'offensive - et donc l'offense - ourdie ou rituellement programmée contre le détenteur irrémédiablement provisoire du pouvoir. La fin du pouvoir est irrémédiablement déchéance, dégradation ; déréliction. Qu'elle prît la forme brutale de la mise à mort, quand il s'agit d'un tyran, ou policée quand il s'agit de transition républicaine où chacun joue l'apaisement, ne change rien à l'affaire : après tout on ne cherche à apaiser que ce qui précisément ne l'est pas et contient mal un antagonisme qui ne demande rien de mieux que d'exploser. Entre la mise à mort de Ceaucescu en 89 et la sortie de Giscard de l'Elysée sous les sifflets et les lazzis en 81, il n'y a qu'une différence de degré, certainement pas de nature. Si l'élection de l'un est un exhaussement, la défaite de l'autre est toujours plus ou moins une exécution, une mise à mort, politique et parfois physique. A ce titre les défaites de Giscard en 81 et Sarkozy en 2012 sont emblématiques au moins autant que l'exécution de Louis XVI. Mais emblématiques aussi les déchéances physiques - autre forme de la dégradation - d'un Mitterrand, d'un Chirac voire, surtout, de la mort en fonction de Pompidou en 74. Et comment oublier le départ de 69 de ce chêne qu'on abat et de sa mort si rapidement après qu'il se fut emmuré dans le silence ?

Le pouvoir contrefait assez aisément l'apothéose mais camoufle plutôt mal la mise à mort. Romulus, dit la rumeur, aurait été assassiné par les sénateurs qui l'entouraient ....

A l'intersection du sacrifié et du sacrificateur , entre diabole et symbole, le pouvoir occupe la place manifestement enviée mais si terriblement instable du médiateur. Il est Hermès - peut-être surtout dieu des voleurs. Rien n'est plus caractéristique de cette position que le discours que l'on tient sur lui, aisément flatteur à ses début, souvent courtisan pour ne pas dire féal, puis systématiquement honni, critiqué, fustigé à son crépuscule. Preuve s'il en est que le pouvoir est hors norme, sacré : on ne le perd pas. Si l'on est critiqué, blasphémé, c'est qu'en réalité on ne l'a déjà plus. Qu'on ne le craint déjà plus. Ce pourquoi il n'y a rien de plus macabre que les pouvoirs finissants : il suffit de relire Saint simon et l'évocation d'un Versailles aux couloirs évidés de toute cour pour déceler la mort du roi rôdant depuis longtemps.

Ambivalent

C'est bien ici la troisième grande caractéristique du pouvoir, après l'action et la démesure : ambivalent, paradoxal, le pouvoir conjugue rassemblement et division, synthèse et analyse - mais toujours dans une logique de combat. Le pouvoir est constante oscillation entre ces deux bornes extrêmes où il demeure étroitement enfermé. Il est fort probable d'ailleurs que cette irrémédiable oscillation soit précisément ce qui condamne le pouvoir à la démesure. L'on est puissant ou on ne l'est pas, nous y reviendrons plus bas car la puissance relève de l'être ; en revanche le pouvoir est l'alpha et l'oméga de l'action, il est ce que l'on poursuit, détient ou retient. Il est un processus, une production et relève du devenir. S'il fallait rentrer dans les cadres de l'idéalisme platonicien c'est bien ce que l'on dirait : la puissance est celle de l'idée - Αγάθων - du soleil ; le pouvoir relève de la caverne, de l'illusion et des ombres.

1) trad Segond ; d'autre traduisent le tétragramme יהוה par je suis qui je serai tant il est vrai qu'il y a dans l'expression Ehyéh Acher Ehyéh אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה une idée de futur et donc aussi de permanence.

2) revoir ce qu'en disait Castoriadis

3) lire

4) lire

5) sur la mort de Romulus évoquée ici à plusieurs reprises, lire

à propos de l'argent ; Tite Live

6) titre on le sait d'un texte de Malraux

Jaspers, la culpabilité allemande

Chroniques

Chroniques