| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |

|---|

Malédiction du pouvoir 5

| malédiction | pouvoir | puissance | autorité |

Aux origines grecques et latines de l'autorité

Il n'empêche que si l'on peut s'accorder, quelque soit l'approche théorique, sur le fait que l'autorité c'est ce qui fait obéir - quitte d'ailleurs dans certains cas à confondre autorité et violence - toute la question est de savoir comment l'on obtient cette obéissance. Or il n'y a que deux solutions : de gré ou de force. Ou bien parce que l'on s'appuierait sur un ordre naturel, incontournable l'ordre serait ce à quoi spontanément l'on se soumettrait ; ou bien il faut jouer de la violence et de la menace pour y parvenir.

Le modèle platonicien

Sans doute le grand modèle platonicien issu de la République et notamment du mythe de la caverne peut-il nous éclairer. Reste révélateur le fait que ce soit le même texte qui fonde à la fois la source de l'autorité politique et le modèle métaphysique : c'est que Platon cherche désespérément à fonder l'autorité sur la raison plutôt que sur la force. De ce point de vue il est fondamentalement politique et préfigure, dans des termes certes radicalement différents l'effort qui sera celui de l'âge classique puis des Lumières. C'est que le politique, intrinsèquement, relève de ce que Bataille nommait le pouvoir de dire non : non à la réalité d'où politique comme technique ; non à soi-même d'où éducation, morale, religion ... Mais le modèle de Platon est celui de la cité antique, de la cité grecque et, surtout, de la démocratie déjà en pleine déliquescence, bien loin de la figure soulignée par Castoriadis. C'est une société profondément inégalitaire limitée, aux bornes, à la fois par l'étranger et à l'intérieur, par l'esclave. Tant et si bien, puisque la démocratie ne put apparaître - à Platon comme à Aristote - que comme une forme dégénérée de l'organisation publique, que les seuls modèles qu'ils eurent sous les yeux demeuraient soit le modèle militaire de commandement ou les relations humaines à l'intérieur de la famille.

Sans doute le grand modèle platonicien issu de la République et notamment du mythe de la caverne peut-il nous éclairer. Reste révélateur le fait que ce soit le même texte qui fonde à la fois la source de l'autorité politique et le modèle métaphysique : c'est que Platon cherche désespérément à fonder l'autorité sur la raison plutôt que sur la force. De ce point de vue il est fondamentalement politique et préfigure, dans des termes certes radicalement différents l'effort qui sera celui de l'âge classique puis des Lumières. C'est que le politique, intrinsèquement, relève de ce que Bataille nommait le pouvoir de dire non : non à la réalité d'où politique comme technique ; non à soi-même d'où éducation, morale, religion ... Mais le modèle de Platon est celui de la cité antique, de la cité grecque et, surtout, de la démocratie déjà en pleine déliquescence, bien loin de la figure soulignée par Castoriadis. C'est une société profondément inégalitaire limitée, aux bornes, à la fois par l'étranger et à l'intérieur, par l'esclave. Tant et si bien, puisque la démocratie ne put apparaître - à Platon comme à Aristote - que comme une forme dégénérée de l'organisation publique, que les seuls modèles qu'ils eurent sous les yeux demeuraient soit le modèle militaire de commandement ou les relations humaines à l'intérieur de la famille.

Or, le modèle grec de la famille est le despotisme : le chef de famille s'y comporte à l'égard des enfants comme de ses esclaves avec une autorité illimitée et incontestable. Et c'est bien pour cela que le modèle de la famille ne saurait être un modèle politique : ne n'oublions pas le tyran dans la perspective grecque est bien un loup à figure humaine ! Prédateur par excellence, le tyran réduit ses sujets à des êtres de niveau inférieur voire à des choses et pour ceci même ne saurait être un modèle politique car, l'espace public pour un grec, ne l'oublions jamais, consiste justement dans le fait que le citoyen à part égale puisse s'occuper des affaires communes quand le despote accapare pour lui seul, contre le peuple, cet espace commun en exigeant du peuple qu'il se contente de s'occuper de ses affaires privées. Le despote tue le politique que précisément Platon cherche à fonder en raison.

Il importe de s'attarder sur ce que pouvait signifier la liberté pour un grec : être libre c'était pouvoir évoluer parmi ses égaux et, par le débat, prendre des décisions intéressant le sort commun. La liberté grecque est affaire de dialogue et suppose donc une relation interactive, dirions-nous aujourd'hui ; or, dans la famille pour le despote, comme en société, pour le tyran, il n'y a de telle relation : despote et tyran sont seuls dans une relation univoque avec sujets et esclaves. Ils ne sauraient donc être véritablement libres, au sens grec du terme. Rien, à cet égard, n'est plus étranger à la pensée grecque, que la dialectique entendue au sens hégélien du terme : l'idée que dans la relation maître/esclave l'un tienne l'autre et n'existe que dans cette relation, l'idée donc que de cette relation de dépendance puisse surgir un troisième terme qui la dépasse - idée qui aurait pu donner à l'espace de la libération un sens éminemment politique, est étrangère aux grecs.

Le grec pense en terme de liberté ; pas de libération. En terme d'essence et non de processus.

Le grec pense en terme de liberté ; pas de libération. En terme d'essence et non de processus.

Par voie de conséquence, l'autorité, telle que Platon peut l'entendre suppose invariablement une obéissance où chacun conserverait sa part de liberté : il n'y aurait finalement de véritable polis, d'espace public que pour autant que l 'obéissance y serait librement consentie, volontaire.

Mais précisément comment s'assurer de ce consentement ? Choisir le gouvernement des philosophes revint pour Platon à opter pour le consentement à la raison après avoir tenté de le suggérer sous l'égide des lois. L'argument des lois qui sera réutilisé par Rousseau tend à affirmer qu'en obéissant à des lois et non à un homme, la liberté de chacun était préservée et donc le consentement volontaire. L'argument par la raison pour séduisant qu'il pût paraître posera néanmoins deux problèmes que l'histoire allait s'évertuer à souligner : d'une part, rien ne garantit que la connaissance prémunisse ni contre les abus de pouvoirs ni contre les erreurs ; par ailleurs la logique de l'action demeure tellement étrangère au philosophe qui vise plutôt la contemplation qu'il faudra que Platon impose aux philosophes d'exercer le pouvoir tant ces derniers y sont peu enclins ; d'autre part ceci revient quand même à dessiner une élite, intellectuelle certes, et donc une représentation inégalitaire, qui résout peut-être la question de la soumission des élites mais certainement pas celle du plus grand nombre, resté lui dans la caverne et n'ayant pas été illuminé par la grâce des Idées.

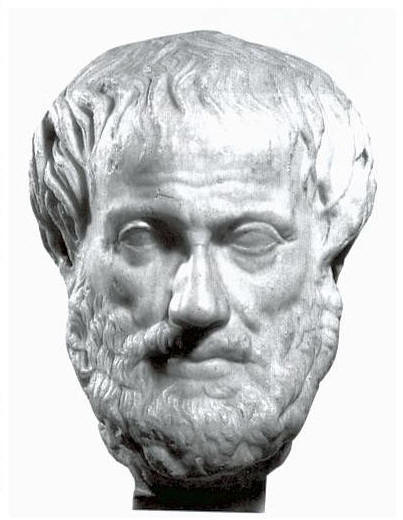

La solution aristotélicienne

Aristote, lui, partira de la distinction entre la vie théorique et la vie politique, entre un mode de vie consacré à la pensée et supposant en conséquence le retrait d'une part, et un mode de vie consacré aux affaires aux affaires humaines. De cette distinction naîtra la hiérarchie entre dirigeants et dirigés.

A bien y regarder, on se trouve ici aux antipodes mêmes de l'enseignement même de Socrate comme si les tout débuts de la philosophie grecque avaient été l'objet immédiat d'un retournement : s'il est quelque chose que l'on peut effectivement retenir, outre l'ironie et la profonde liberté que manifeste Socrate à l'égard des institutions c'est bien le souci d'une sagesse qui consistât dans une étroite intrication entre pensée et action. Ce que la modernité peut inscrire aisément en distinguant sagesse de savoir et que la tradition laissait encore entendre en désignant le philosophe comme amoureux de la sagesse. Quelque chose semble se perdre dans les origines de la philosophie qui se joue dans l'être au moins autant que dans le connaître qui a lieu dans ce passage si étrange entre Socrate et Platon qui n'est rien d'autre que le passage d'une philosophie qui se dit à une philosophie qui subitement va s'écrire - et très vite avec Aristote même plus sous la forme de dialogues mais de références - ce qui change tout.

A bien y regarder, on se trouve ici aux antipodes mêmes de l'enseignement même de Socrate comme si les tout débuts de la philosophie grecque avaient été l'objet immédiat d'un retournement : s'il est quelque chose que l'on peut effectivement retenir, outre l'ironie et la profonde liberté que manifeste Socrate à l'égard des institutions c'est bien le souci d'une sagesse qui consistât dans une étroite intrication entre pensée et action. Ce que la modernité peut inscrire aisément en distinguant sagesse de savoir et que la tradition laissait encore entendre en désignant le philosophe comme amoureux de la sagesse. Quelque chose semble se perdre dans les origines de la philosophie qui se joue dans l'être au moins autant que dans le connaître qui a lieu dans ce passage si étrange entre Socrate et Platon qui n'est rien d'autre que le passage d'une philosophie qui se dit à une philosophie qui subitement va s'écrire - et très vite avec Aristote même plus sous la forme de dialogues mais de références - ce qui change tout.

Mais Aristote ne fonde pas cette hiérarchie sur la raison non plus que sur la technique faisant appel à des compétences, mais au contraire sur la nature et, en particulier sur la distinction entre les jeunes et les anciens.

C'est bien la première de ces métaphores assassines que nous relèverons ci-après, qui semble d'après Arendt avoir été utilisée pour la première fois par Aristote : car ce qui importe est moins ici la distinction entre jeunes et vieux déjà utilisée par Platon que de la voir fondée en nature 1

Aristote reprend la définition classique des domaine public et privé en rappelant la distinction entre la πολισ et l'οικια : cette dernière, domaine pré-politique est bien celui où domine le gouvernement d'un seul quand la première au contraire est le gouvernement de plusieurs. La distinction dirigeant/dirigé relève donc d'une sphère pré-politique. Le politique qui appartient à cette vie bonne à quoi aspire Aristote ne peut être libre que pour autant que sont réalisées les conditions élémentaires de maîtrise de la nécessité. Au même titre que pour l'économie globale de la Grèce antique qui ne fonctionne que sur la base de la gratuité du travail de l'esclave et n'autorise donc la possibilité de citoyens libres que sur fond de la domination d'un groupe aliéné ; de la même manière le citoyen n'est libre que pour autant que sa position dans sa sphère privée lui assure la maîtrise de la nécessité. Mais en même temps, en toute contradiction avec sa propre approche de l'espace politique, il ne parvient à justifier la distinction entre dirigeant et dirigé et donc à donner quelque légitimité à l'autorité qu'en l'appuyant sur la forme pré-politique de l'éducation.

On a voulu parfois voir dans la position d'un Aristote émancipant ses esclaves sur son lit de mort quelque incohérence : il n'y en avait aucune. C'est qu'effectivement le fait d'être soumis n'était le résultat d'aucune nature, d'aucune caractéristique d'un quelconque groupe ou race, mais au contraire seulement la conséquence d'une position résultant d'un rapport de force, d'un rapport à la nécessité.

Le modèle latin ou l'autorité de la fondation

Rome a une approche tout à fait différente de l'autorité qui tient au caractère sacré de la fondation. Ce n'est certainement pas un hasard si toute l'histoire romaine se compte ab urbe condita. Il n'y a, dans l'esprit latin, pas d'autre chemin possible que de continuer ce qui a été commencé, là, par Romulus, pas d'autre voie politique que la perpétuation de ce moment-ci. Faire de la politique c'est, pour un Romain, non seulement préserver mais poursuivre la fondation originelle. Rome n'a jamais rien fondé d'autre qu'elle-même ce pourquoi l'extension même de l'empire n'a jamais signifié la création d'autres cités, mais seulement le prolongement sur le mode de l'universalité, de la Rome originelle. L'autorité, ainsi, est inscrite totalement dans ce moment fondateur.

Si le grec va plutôt chercher au dehors, hors de la caverne, le sens et la mesure de son existence, quitte à donner aux Idées le rôle de mesure, le latin, lui, est homme d'objet, d'enracinement. Le latin cache, dans le secret des pierres ce qu'il consacre. Paradoxalement, en tout cas en apparence, le latin est plus homme à s'enraciner, lui qui dessinera la première cité universelle, quand le grec, lui, homme des cités closes sur elles-mêmes, est plutôt enclin à découvrir - qui est après tout le sens de vérité - ailleurs, au-delà, aux frontières, le sens de sa présence au monde. Pour Rome, tout est toujours/déjà inscrit dans le moment initial de la fondation et l'on sait que ce moment inaugural est aussi celui de l'enfouissement de la mère, et donc de l'origine par excellence. Athènes se nourrira de la nouveauté côtoyée dans ses périples ; Rome exportera jusqu'à la satiété, jusqu'à l'ennui, son origine enfouie. On comprend mieux d'ailleurs, à l'aune de cette différence, comment et pourquoi Rome sut parfaitement quand ceci devint nécessaire, s'accomoder du créationnisme juif : ici aussi tout était déjà inscrit dans la Parole originelle et l'histoire, ici comme là, ne saurait jamais être que le déploiement d'une insémination originelle même si, ici ce fut une parole et là un acte puisque décidément rien ne saurait être jamais véritablement nouveau sous le soleil.

Cette fondation est acte foncièrement religieux au sens même du lien mais, pourrait-on dire, du lien rétro-actif. La fondation est d'abord ce qui retient le romain. De ce point de vue activité religieuse et politique purent paraître si étroitement liées qu'elle fussent identiques et, ici, encore, c'est comprendre par avance comment et pourquoi, dès que ce parut nécessaire, Rome sut trouver dans le christianisme le fondement religieux et universel qui lui semblait nécessaire sans paraître le moins du monde renégat à ses propres origines. Au contraire des Dieux grecs qui résidaient dans l'Olympe et couvraient la cité des hommes de leur protection, les dieux latins font de la cité leur foyer permanent consacrant la fusion originelle du politique et du religieux.

Cette fondation est acte foncièrement religieux au sens même du lien mais, pourrait-on dire, du lien rétro-actif. La fondation est d'abord ce qui retient le romain. De ce point de vue activité religieuse et politique purent paraître si étroitement liées qu'elle fussent identiques et, ici, encore, c'est comprendre par avance comment et pourquoi, dès que ce parut nécessaire, Rome sut trouver dans le christianisme le fondement religieux et universel qui lui semblait nécessaire sans paraître le moins du monde renégat à ses propres origines. Au contraire des Dieux grecs qui résidaient dans l'Olympe et couvraient la cité des hommes de leur protection, les dieux latins font de la cité leur foyer permanent consacrant la fusion originelle du politique et du religieux.

L'autorité latine, parce que le mot et la chose apparaissent explicitement à Rome et non à Athènes, s'appuie ainsi sur le passé, au contraire du pouvoir qui engage le présent et le futur. Ce qu'il faut y comprendre tient à deux choses :

- l'autorité latine n'a pas à être fondée puisqu'elle est la fondation même. Et c'est bien pour cela qu'on peut voir en Rome l'acte même de naissance de l'autorité - et son rapport au pouvoir - l'acte de naissance d'un système d'autorité tel qu'il se perpétuera à travers toute l'histoire de l'occident

- elle est le fondement du pouvoir et ne se confond jamais avec lui au point d'être distribué entre Sénat et peuple : qui a l'autorité n'a pas réellement de pouvoir. Qui détient le pouvoir l'a au nom d'une autorité enracinée dans les fondations.

D'où deux conséquences :

- l'autorité est essentiellement conservatrice en se voulant perpétuation de la fondation originelle ; or elle réside dans l'augere, dans la systématique amplification du moment originaire. En quelque sorte, sinon l'Empire, en tout cas l'universalité est inscrite dans les termes même de l'autorité.

- l'autorité ne réside pas dans l'action non plus que dans le présent mais bien dans le passé - et c'est bien pour ceci qu'elle est conservatrice. Par voie de conséquence elle ne peut perdre non plus que s'égarer - tout juste s'augmenter. Ce n'est pas pour autant une extériorité mais bien une intériorité. Avoir de l'autorité c'est laisser parler la voix des anciens, des fondateurs. Au même titre que l'auteur est celui qui inspire l'oeuvre quand les acteurs ne sont jamais que ceux qui mettent en forme et acte, au même titre celui qui dispose du pouvoir n'est jamais que l'exécutant d'une autorité qui le dépasse et l'inspire. Cette autorité, qui n'est pas symbolique, mais n'a pas pour autant besoin d'un bras armé ; cette autorité qui se suffit à elle-même d'être inspiratrice de l'action des gouvernants et qui pour ainsi dire n'a pas de pouvoir mais les représente tous, a une puissance nulle mais incontournable. 3

Rome fonctionne à partir d'une trinité impérieuse formée de la tradition, de l'autorité et de la religion. Le passage à une Rome chrétienne ne changera finalement pas grand chose à l'affaire : une trinité chassant l'autre, qui en réalité était la même. Dans le christianisme, à l'instar de la mythologie latine, on trouvait la puissance d'un moment fondateur impérieux auquel les hommes sont liés, religieusement, par le truchement de la tradition respectée. L'Eglise retraduira, avec la mort du Christ, ce moment fondateur et permettra, à l'encontre des tendances centrifuges du christianisme originaire, d'ouvrir une voie romaine d'assomption de la vie chrétienne, c'est-à-dire réalisera une continuité parfaite entre la citoyenneté et l'appartenance à l'Eglise, entre, surtout, le politique et le religieux si caractéristique de Rome et apparemment si étranger au Mon Royaume n'est pas de ce monde qui, appliqué à la lettre, eût laissé le christianisme au rang local de secte juive parmi tant d'autres. Par ce truchement, l'Eglise se fit politique permettant à Rome de ne cesser jamais d'être religieuse. Dès lors, l'Eglise prit sur elle l'autorité autrefois dévolue au Sénat en se délestant du pouvoir, lui permettant ainsi de demeurer l'ultime mesure et juge de toute chose sans en quelque sorte jamais se salir les mains. Et quand elle devint elle-même puissance temporelle il lui fallut bien jouer de la même ficelle que Platon et jouer de la peur de l'enfer.

De ce point de vue on peut considérer que les trois éléments qui constituèrent la pensée politique romaine – religion/autorité/tradition - ne fonctionnent correctement que pour autant qu'ils restent indissolublement liés et que la dissolution de l'un entraîne invariablement la faillite des deux autres. Arendt n'a pas tort de relever l'erreur de Luther qui crut pouvoir préserver tradition et religion tout en ruinant l'autorité de l'Eglise.

C'est assez dire finalement combien l'émergence de la liberté individuelle, en germe dès Paul de Tarse, mais florissante à partir de la Renaissance et mise en acte politique à partir de 89 ; combien l'érection de l'individu comme mesure libre de toute chose, ne pouvait pas ne pas ruiner à terme toute autorité qui se voulut fondatrice et combien, incontinent ce fut toute la force de la tradition qui fut ruinée sitôt la religion et l'autorité remises en cause.

Métaphores assassines

Trois métaphores parcourent ainsi invariablement le discours de philosophie politique, notamment dès qu'il est question de fonder en principe et en droit l'autorité.

- La première est celle de la nature, celle de la famille. On trouve à foison la justification d'un régime autoritaire dans la relation du père à l'enfant. Que ce dernier, mineur, irresponsable parce que incapable encore de se déterminer par lui-même, doive obéir à l'autorité naturelle de son père semble une vérité à ce point irréfragable qu'elle parcourt toutes les justifications politiques - de celle de la monarchie absolue à celle de la République à la seule nuance près que pour les uns cette dépendance du peuple-enfant 5 est indépassable quand pour les autres elle demeure provisoire.

- la seconde, plus tardive parce que liée à l'avènement de la biologie comme science, est celle du vivant. De la même manière que ce dernier se pose comme un organisme où chaque élément qui le compose vaut moins pour lui-même que pour la place qu'il y occupe et les relations qu'il entretient avec les autres, de la même manière la société hâtivement présentée à son tour comme un organisme où le tout serait plus que la somme de ses parties, où donc le politique se jouerait éminemment plus au niveau du système où règle le déterminisme qu'à celui de l'individu où prédomine la volonté libre.

- la troisième, celle de l'éducation où, de manière logique, il y a nécessairement domination des sujets supposés savoir à l'égard de ceux supposés ignorer

Elles renvoient toutes les trois à cet objet ambigu qu'est la nature dont pourtant le politique cherche à se départir : autre façon de dire, indépendamment de l'illusoire opposition entre nature et culture ou nature et histoire, que le politique se cherche un fondement qui lui soit extérieur. Marx avait bien vu qu'il n'y avait que deux manières de dépolitiser un problème ou une question : soit on la naturalisait ; soit on la transformait en un simple problème technique où par définition ne se pouvaient poser que des questions d'efficacité mais jamais de principe.

Ce que l'on peut en tout cas comprendre c'est combien avec l'émergence même de l'individu libre c'est toute l'assise classique de l'autorité qui est menacée et craquelle de partout.

Quand Arendt le constate à la fin des années 60 on se trouve encore dans cette période dite des Trente Glorieuses où tout paraissait possible et le progrès indéfini. Où la contestation faisait rage et le désir d'une société plus libre propulsé par une jeunesse alors dominante.

Depuis, tout a changé. Et si les progrès techniques ont tenu leur promesse que dire du reste, de tout le reste ?

Platon : République 412 et Les Lois 690 & 714

Aristote : Politique,1528 b 35

2) comment ne pas songer au texte célébrissime de Diderot dans l'Encyclopédie ?

Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du Ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle : mais la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d’une autre origine que la nature. Qu’on examine bien et on la fera toujours remonter a l’une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils on déféré l’autorité.

Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du Ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle : mais la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d’une autre origine que la nature. Qu’on examine bien et on la fera toujours remonter a l’une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils on déféré l’autorité.

La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation et ne dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent : en sorte que , si ces derniers deviennent a leur tour les plus forts, et qu’ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l’autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l’autorité la défait alors : c’est la loi du plus fort.

Quelquefois l’autorité qui s’établit par la violence change de nature ; c’est lorsqu’elle continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu’on a soumis : mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler et celui qui se l’était arrogée devenant alors prince cesse d’être tyran.

La puissance, qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l’usage légitime, utile à la société, avantageux à la république, et qui la fixent et la restreignent entre des limites ; car l’homme ne doit ni ne peut se donner entièrement sans réserve a un autre homme, parce qu’il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C’est Dieu, jaloux absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point. Il permet pour le bien commun et pour le maintien de la société que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu’ils obéissent à l’un d’eux ; mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve afin que la créature s’arroge pas les droit du créateur. Toute autre soumission est le véritable crime de l’idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n’est qu’une cérémonie extérieur, dont le vrai Dieu qui demande le cœur et l’esprit ne se souvient guère qu’il abandonne à l’institution des hommes pour en faire, comme il leur conviendra des marques d’un culte civil et politique, ou d’un culte de religion. Ainsi ce ne sont point ces cérémonies en elles-mêmes, mais l’esprit de leur établissement, qui en rend la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n’a point de scrupule à servir le roi le genou en terre ; le cérémonial ne signifie ce qu’on a voulu qu’il signifiât ; mais livrer son cœur, son esprit et sa conduite sans aucune réserve à la volonté et au caprice d’une pure créature, en faire l’unique et le dernier motif de ses actions c’est assurément un crime de lèse-majesté divine au premier chef.

3)Montesquieu De l'esprit des lois , XI, 6

Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle

4) Arendt, De l'autorité p 712

Superficiellement parlant, la perte de la foi en des états futurs est politiquement, sinon spirituellement, la distinction la plus importante entre la période présente et les siècles antérieurs. Et cette perte est définitive. Car si religieux que notre monde puisse se révler à nouveau, si grande que soit la foi authentique qui existe encore en lui, ou si profondément que nos valeurs morales puissent être enracinées dans nos systèmes religieux, la crainte de l'enfer ne compte plus parmi les motifs susceptibles d'empêcher ou de déclencher les actions d'une majorité. Cela semble inévitable si le caractère séculier du monde implique une séparation de la vie religieuse et de la vie politique ; dans ces conditions la religion est obligée de perdre son élément politique, de même que la vie publique était obligée de perdre la sanction religieuse d'une autorité transcendante. Dans cette situation, il serait bon de se rappeler que le moyen platonicien pour persuader la multitude de suivre les normes du petit nombre était resté utopique avant que la religion ne lui donne une sanction ; son but, établir la domination du petit nombre sur le grand nombre, était trop patent pour être utilisable. Pour la même raison, la croyance en des états futurs s'éteignit dans le domaine politique dès que son utilité politique fut manifestée d'une manière trop criante par le fait même qu'en dehors de tout le corps des dogmes, c'était elle qui était jugée digne de conservation.

Chroniques

Chroniques