Primo Levi (1919/1987)

Entretien 1986

Camon. - L'année même de votre naissance (1919), la parti national-socialiste était fondé en Allemagne et, en Italie, Mussolini créait les "faisceaux de combat": on dirait presque que votre vie a été marquée dès son apparition. Chez vous, dans votre enfance, parlait-on de ces choses? Y a-t-il eu une période de prévision, de pressentiment?

Levi. - Vraiment, je dirai que non. Ma famille était une famille bourgeoise. Dans les années où je suis né - en Italie du moins -, on ne parlait absolument pas d'une mise à l'index des juifs. Mon père, qui avait travaillé longtemps en Hongrie et en France, avait eu des expériences, il savait ce que l'antisémitisme signifiait. Il avait assisté à la révolution de Béla Kun à Budapest, mais il m'en a peu parlé, très peu. Lui, en tant que bourgeois, était resté épouvanté par la tentative de Béla Kun, et même doublement épouvanté, parce que Béla Kun était juif et connu comme tel en Hongrie. En 1919, il avait publié une constitution des soviets. Mon père avait peur du communisme, peur de la réaction au communisme, et peur de la réaction au communisme juif. Quant aux faisceaux de combats fondés en Italie, tout compte fait, on en parlait assez peu. Je suis né et j'ai grandi dans un climat fasciste, quoique mon père ne le fût pas, il était hostile au fascisme pour des raisons superficielles: la mascarade, le défilé, le manque de sérieux lui déplaisait...

Levi. - Vraiment, je dirai que non. Ma famille était une famille bourgeoise. Dans les années où je suis né - en Italie du moins -, on ne parlait absolument pas d'une mise à l'index des juifs. Mon père, qui avait travaillé longtemps en Hongrie et en France, avait eu des expériences, il savait ce que l'antisémitisme signifiait. Il avait assisté à la révolution de Béla Kun à Budapest, mais il m'en a peu parlé, très peu. Lui, en tant que bourgeois, était resté épouvanté par la tentative de Béla Kun, et même doublement épouvanté, parce que Béla Kun était juif et connu comme tel en Hongrie. En 1919, il avait publié une constitution des soviets. Mon père avait peur du communisme, peur de la réaction au communisme, et peur de la réaction au communisme juif. Quant aux faisceaux de combats fondés en Italie, tout compte fait, on en parlait assez peu. Je suis né et j'ai grandi dans un climat fasciste, quoique mon père ne le fût pas, il était hostile au fascisme pour des raisons superficielles: la mascarade, le défilé, le manque de sérieux lui déplaisait...

Camon. - Des questions de goût?

Levi. - Surtout des questions de goût. Mais j'ai parlé très peu de ces choses avec mon père, il y avait une trop grande différence d'âge entre lui et moi, et on ne se parlait pas beaucoup. Je crois que le souvenir de l'épouvante hongroise était encore vif en lui, ç'avait été une révolution sanglante. Béla Kun, plus tard, fut lui-même exécuté par Staline. Donc, des prévisions et des pressentiments, chez nous, vraiment je dirai que non, il n'y en pas eu: j'étais trop jeune, et mon père avait tendance à censurer tout. Il est mort en 1942... par bonheur pour lui, et pour nous, car il n'aurait pas pu survivre à ce qui est arrivé après.

Camon. - Donc, s'il y eut un pressentiment, ce fut seulement une affaire de mois?

Levi. - De quelques mois. Ce ne fut même pas un pressentiment: les choses étaient déjà là.

Camon. - Vous aviez vingt-trois ans lorsque, en Allemagne, Hitler décida ce qui fut appelé la "solution finale". Un an plus tard, vous vous trouviez parmi les partisans dans le Val d'Aoste, vous avez été fait prisonnier et vous avez abouti dans un Lager. Cependant, vous y êtes arrivé en tant que juif, non en tant que partisan : si je me souviens bien, il y eut là un choix, c'est vous qui vous vous êtes fait connaître comme l'un plutôt que comme l'autre. Je rappelle ce détail, car il me paraît intéressant de pouvoir faire une comparaison entre les deux "fautes" : la "faute d'être juif" et la "faute" d'être partisan. laquelle était la plus dangereuse?

Levi. - Oui, c'est moi qui me suit fait connaître comme juif. On prend rarement ses décisions conformément à la logique pure, et rarement pour une seule raison. J'ai été pris avec de faux papiers, manifestement faux : entre autres choses, j'étais censé être né à Battipaglia, et le milicien qui m'a capturé (et giflé) était de Battipaglia, ce qui m'a mis immédiatement dans une position difficile. On me suspectait d'être juif, le bruit en courait dans le Val d'Aoste. les miliciens qui m'avaient fait prisonnier m'ont dit : "si tu es partisan, nous te collons au mur ; si tu es juif, nous t'expédions à Carpi."

Camon. - Ce fut donc un choix dicté par ces menaces.

Levi. - Oui, mais il y entrait aussi un facteur de lassitude, car ils continuaient à me le demander et à me dire : "nous t'envoyons dans un camp de concentration et tu y resteras jusqu'à la fin de la guerre, en Italie ; nous, nous ne livrons personne aux Allemands." Et, finalement, il y eut un élément d'orgueil : une chose me déplaisait, l'idée que moi, exécrable partisan (je n'avais pas fait de service militaire, je ne savais même pas comment une arme était faite ; j'en avais bien une, mais je ne savais pas m'en servir : j'avais tiré un seul coup pour éviter de gaspiller les munitions), mais tout de même un partisan, j'étais un juif : donc, que les juifs aussi sont capables de se décider à se battre.

Camon. Vous aviez donc une arme.

Levi. C'était un petit revolver, tout incrusté de nacre, je ne sais même plus d'où il venait, à barillet, un tout petit barillet, bon pour tirer à cinq mètres. Je ne me rappelle plus qui me l'avait donné. D'ailleurs, la troupe que nous avions organisée était une des premières, et nous sommes tombés, je crois, dans la première opération de ratissage qui ait été faite dans toute l'Italie. J'étais donc tout à fait désarmé, même moralement : la "défense armée" ne faisait pas partie de mon univers. Beaucoup étaient dans mon cas. Seuls ceux qui ont fait leur apprentissage après sont devenus des partisans dignes de ce nom.

Camon. - Mais les miliciens qui vous disaient : "si vous êtes juifs, nous vous envoyons dans un camp de concentration pour toute la guerre", est-ce qu'ils mentaient?

Levi. - Je suis convaincu qu'ils étaient de bonne foi.

Camon. - Donc, le drame arriva parce que ceux qui étaient maîtres de la situation changèrent, peut-on dire cela?

Levi. - J'en suis convaincu. Et c'est arrivé lorsque nous étions à Carpi-Fossoli : nous étions aux mains des fascistes, qui ne nous traitaient pas mal : ils nous permettaient d'écrire, nous permettaient de recevoir des colis, ils nous juraient sur leur "foi de fasciste" qu'ils nous garderaient là jusqu'à la fin de la guerre.

Camon. - Ensuite, vous avez été remis aux Allemands. Nous nous trouvons placés ici devant la question à laquelle il me semble qu'on n'a pas répondu de façon claire, même dans les livres de témoignages : pourquoi les Allemands éprouvaient-ils une aversion aussi violente envers le juif? Il ne s'agit pas là d'un fait politique, ni même d'un fait économique. Il y a quelque chose de plus profond.

Levi. - Ah! c'est une question terrible, à laquelle je ne puis répondre qu'en partie. D'abord, je suis obligé de répondre en contestant les termes, car il n'est pas exact de dire que "les Allemands" éprouvaient cette haine qui est raciale. Ils l'ont éprouvée après quelques années de régime nazi. La question débouche donc sur une autre question : pourquoi les Allemands ont-ils accepté Hitler? J'ai lu beaucoup de livres, dont certains dus à des historiens illustres, et je trouve que tous ont baissé les bras devant ce problème, celui du consentement, du consentement massif de l'Allemagne. Il faut tout de même le dire. Ceux qui ont refusé Hitler, on peut simplement dire qu'ils ne l'ont pas accueilli avec enthousiasme. Or, accepter Hitler c'était accepter aussi le programme de son antisémitisme. Le problème est là.

Camon. - En effet, chez eux, il n'y a pas eu de forte résistance, après non plus, au nazisme triomphant. Je veux dire : une résistance au sens italien du mot.

Levi. - Non, non, il n'y en pas eu. Il y a eu plusieurs îlots de résistance : la Rose Blanche, d'un côté ; ce complot des officiers, de droite, de l'autre ; les débris du parti communiste ; quelques noyaux de résistance dans les camps, chez les détenus politiques allemands - mais ils se combinaient mal, et, de plus, communiquaient mal entre eux. Il est probable que s'il n'y a pas eu une résistance dans notre sens, c'est aussi parce que c'était un pays policier modèle. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau livre de Fallada, Chacun meurt seul. En le lisant, on comprend ce qu'était l'Allemagne de cette époque. Fallada était un antinazi, il avait déjà écrit Petit homme, grand homme. Mais nous sommes peut-être en train de nous éloigner du sujet.

Camon. - Non, nous sommes au cœur du problème. Il ne s'agit pas d'expliquer un détail du comportement allemand au temps du nazisme, mais ce comportement tout entier, en général. Et non un moment de l'Histoire des Allemands, mais une longue ligne directrice, qui traverse leur mythologie, leur conversion - Freud les définissait comme "mal baptisés", leur luthéranisme, leur sens de la rédemption et de la perdition...

Levi. - Si vous le permettez, je ne partage pas cette interprétation. Les Allemands du temps de Goethe n'étaient pas ainsi. L'Allemagne n'a commencé que plus tard à dévier dans cette direction. Lorsqu'on lit les nouvelles de Maupassant, sur l'occupation de la France par les Prussiens, on y voit de la dureté, mais pas très différente de celle des autres armées. Et les Allemands de la Première Guerre mondiale étaient ceux de Erich Maria remarque, ils n'étaient pas différents des Français. Leur guerre a été déformée par la propagande française et italienne, mais la tranchée allemande ne différait pas des tranchées italienne et française.

Camon. - Cependant, lors des grandes reprises de leurs mouvements moraux et religieux, ils vont toujours puiser dans un répertoire de perdition, de damnation, de...

Levi. - De démoniaque?

Camon. - De démoniaque, qui touche et abolit jusqu'à la divinité...

Levi. - Oui, le diable est une présence fondamentale dans leur formation.

Camon. - ... qui rend impossible la moindre lueur de bien, et la recherche de leur propre salut n'échappe pas une haine tournée vers Dieu, qu'on retrouve même chez Luther. "Comment peut-on aimer ce Dieu ?" demandait-on à Luther, et lui répondait : "L'aimer? Mais moi, je le hais!" Cette citation de Freud définissant les Allemands comme "mal baptisés" est très propre à indiquer leur résistance opiniâtre à des formes d'assimilation à la civilisation chrétienne en Europe. Depuis les temps des invasions barbares jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, leurs irruptions dans l'histoire n'ont pas différé de l'irruption de la peste et des grandes épidémies. Et je pense à ce cardinal qui définissait Hitler comme un "Attila motorisé".

Levi. - Ce devrait être à moi de dire ces choses-là.

Camon. - Ce devrait être à vous, et, selon moi, vous les dites. Vous les dites par ma bouche. Le genre d'opération pédagogique que vous faites avec votre œuvre de narrateur, que vous faites avec Si c'est un homme, par exemple, consiste à conduire par la main le lecteur à éprouver une certaine réaction, à prononcer une certaine condamnation, sans que vous la disiez. La technique que vous utilisez est de suspendre non seulement la condamnation, mais même le jugement.

Levi. - Il est vrai que je me suis abstenu de prononcer des jugements dans Si c'est un homme. Je l'ai fait délibérément, parce que cela me semblait inopportun, et même déplacé, de la part du témoin que je suis, de me substituer au juge ; j'ai donc suspendu tout jugement explicite, tandis que les jugements implicites sont évidents. Cependant, un jugement aussi dur, sur les Allemands, à partir des Germains, moi, sincèrement, je ne crois pas le partager. Tous les jugements généraux sur les qualités intrinsèques, innées, d'un peuple ont pour moi une odeur de racisme. Je veux en rester exempt, parfois, s'il le faut, au prix d'un effort ; de fait, la culture allemande m'intéresse beaucoup, j'étudie à présent l'allemand, depuis quelques années, et j'ai des amis allemands. Je n'éprouve absolument pas l'équivalent de l'aversion antijudaïque de l'Allemand hitlérien. Il n'y a aucun réflexe conditionné en moi. Cette curiosité qui est la mienne et qui perdure pour l'Allemagne d'alors et de maintenant exclut la haine.

Camon. - Je suis surpris, dans une certaine mesure, par cette exigence de neutralité, de suspension du jugement. En effet, si l'Allemand dit : "il y a quelque chose de trouble chez le juif", et si le juif répond : "Il y a quelque chose de trouble chez l'Allemand qui parle ainsi", dans le premier cas, on peut parler d'antisémitisme, mais dans le second, on ne peut parler d'antigermanisme : parce que le juif qui parlerait ainsi dirait simplement la vérité.

Levi. - Ce devrait être à moi de dire ces choses. Il est curieux que je sois en train de défendre les Allemands, et pourtant, il me revient de le faire. Je ne crois pas que, même dans l'Allemagne de Hitler, il y ait eu , dès le début, un antisémitisme répandu. Les juifs allemands étaient intégrés, ils formaient une bourgeoisie largement assimilée dans la nation allemande. Cela ressort de nombreux témoignages, et mon père me le racontait lui- même. En Allemagne, les juifs n'étaient pas tellement "autres", aussi étrangers qu'en Pologne ou en Russie, au point de faire naître le réflexe de l'offense et de la défense envers le différent, le pas-comme-moi. A mon avis, le poids de la personnalité de Hitler a été déterminant en tout, en cela aussi. Je ne crois pas beaucoup à la thèse tolstoïenne de l'Histoire qui vient d'en bas, de la marée à la surface de laquelle les Napoléon flottent comme des morceaux de liège. C'est l'expérience qui me l'a montré : j'en ai eu l'impression précise en assistant à la naissance du nazisme en Allemagne, en le vivant à la première personne et, ensuite, par mes lectures : l'impression d'un maléfice, de quelque chose de démoniaque - vous parliez, il y a un instant, de cette constante de la culture allemande qu'est le démon - qui se manifestait dans l'incarnation de Hitler. Un temps. Je repense au livre de Fallada. Chacun meurt seul me paraît important précisément à cause de cela. Fallada avait mis la main sur des archives de la Gestapo, et il y avait trouvé l'histoire vraie, dont il tira un roman, d'un vieil ouvrier, un vieux charpentier allemand, un Arbeitstier, une "bête de travail", un homme indifférent, inerte, uniquement occupé à faire bien son métier de menuisier. Il perd n fils à la guerre. Et il a alors des contacts avec d'autres parents de soldats tués. Très naïvement, sa femme et lui inventent une façon de se défendre : tous les samedis, ils écrivent sur une carte postale des slogans antinazis très simplistes, très naïfs : "Cette guerre nous mènera à la ruine", et d'autres du même genre. Ils font une petite promenade en partant de chez eux et la mettent dans une boite aux lettres d'une maison d'habitation quelconque. Ils continuent pendant un an. Je ne me souviens plus exactement, mais ils déposent ainsi quelque chose comme cent ou deux cents cartes. Ces cartes aboutissent toutes entre les mains de la Gestapo, chacune dans l'espace de quelques heures. Le fonctionnaire de la Gestapo chargé de l'affaire, en marquant sur un plan de Berlin les points où ces cartes ont été déposées, voit naître sur ce plan un cercle de petits drapeaux, car les deux époux, pour brouiller leur piste, faisaient chaque fois une petite promenade d'un quart d'heure qui les éloignait de leur habitation, chaque fois dans une direction différente. Il était donc évident que l'auteur devait se trouver au centre de ce cercle. Cela me paraît une preuve très importante de la puissance de la police sous le régime hitlérien : cette carte postale brûle la main de tous les Allemands destinataires, ils craignent une provocation et la portent immédiatement au poste de police le plus proche. Cela montre à quel point il était difficile d'organiser une résistance. la volonté d'Hitler existait seule, il n'y avait pas d'opposition.

Camon. - C'est une conception "héroïque" de l'Histoire : l'Histoire est faite par quelques- uns, les dominateurs, les héros, dont la volonté secoue le monde comme un coup de vent, et le peuple ne peut que se recroqueviller dans son coin.

Levi. - Oui, je sais bien que beaucoup de gens ne partagent pas cette conception, mais il me semble qu'au moins dans des cas tels que celui-ci on doit prendre acte du fait que des personnalités comme Hitler et comme Staline - pas comme Mussolini - ont pesé de toute leur puissance personnelle. Il y a en effet un saut qualitatif entre l'Allemagne d'avant Hitler et l'Allemagne de Hitler. si vous avez vu au cinéma ou à la télévision les dialogues de Hitler avec la foule, vous avez assisté à un spectacle effrayant. Il se formait une induction mutuelle, comme entre un nuage chargé d'électricité et la terre. Il y avait un échange de foudre. Hitler répondait à la réaction que lui-même provoquait. Et il s'exaltait. Je crois, à supposer qu'une considération de ce genre puisse avoir un sens, qu'avec un autre homme à sa place, les choses se seraient passées différemment . Même ses hommes de main ne pouvaient pas le remplacer, même des individus comme Goering ou Himmler, sauf Goebbels, peut-être, qu'il avait lui-même choisi.

Camon. - Donc, l'Histoire comme une immense névrose, transmise à la foule par osmose?

Levi. - Dans ce cas, du moins. Je ne suis pas historien, je suis incapable de dire si, d'autres fois, cela s'est passé différemment. J'ai souvent pensé (et espéré) que l'Allemagne de Hitler a été un phénomène unique, destiné à ne pas se répéter : le produit improbable de la combinaison de divers éléments (et l'un de ceux-ci était la personnalité de Hitler) qui, pris séparément, n'auraient pas amené de graves conséquences. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le panorama italien par exemple, cette chose ne peut arriver : il n'y a aucun héros, ni bon, ni mauvais, il n'y a aucun premier rôle ; et peut-être, en Allemagne non plus. Cette époque qui nous a marqués, au début du siècle, était sans doute destinée à se terminer, mais c'était une époque de personnalités fortes. J'ajouterais encore Churchill.

Camon. - Des héros, donc, qui ont fait de la volonté de tous un prolongement de leur propre volonté.

Levi. - Oui, c'est bien ce que je dirai. Silence

Camon. - Vous avez donc fait une année de Lager. Le Lager, la métaphore par excellence de l'homme qui fait du mal à l'homme, une des plus grandes fautes de l'Histoire. Cependant, Walter Benjamin a dit quelque part que le Lager n'est pas une condition anormale et privée d'éléments de comparaison avec le reste du monde : le Lager n'est qu'un degré condensé d'une condition qui est générale dans le monde. Le Lager, somme toute, est lui aussi un miroir de la structure de toute société: lui aussi a ses rescapés et ses naufragés, ses oppresseurs et ses opprimés.

Levi. - Je vais vous répondre en deux temps. Tout d'abord par un refus : cette comparaison du monde avec le Lager provoque une révolte en nous - nous les "tatoués", nous les "marqué" : non, ce n'est pas vrai, il n'est pas vrai que Fiat soit un Lager, que l'hôpital psychiatrique soit un Lager : il n'y a pas de chambre à gaz aux usines Fiat, et si l'on est très mal dans l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de four crématoire, il y a une porte de sortie, on reçoit ses parents. Ces graffitis sur les murs que j'ai vus parfois: "usine égale Lager", "école égale Lager", me révoltent : ce n'est pas vrai. Cependant, et c'est le second temps de ma réponse, ils peuvent valoir comme métaphore. J'ai moi-même écrit dans Si c'est un homme que le Lager était un miroir de la situation extérieure, mais un miroir déformant. Par exemple, l'instauration automatique et fatale d'une hiérarchie parmi les victimes est un fait sur lequel on n'a pas assez réfléchi ; le fait que le prisonnier qui fait carrière sur le dos de ses camarades existe partout.

Camon. - Est-ce une condition nécessaire ou non au fonctionnement du Lager ?

Levi. - Elle est utile à son fonctionnement. Elle a été exploitée par les nazis, mais même si elle n'avait été favorisée, elle existait de toute façon. L'essentiel, c'est que partout où la loi vient à manquer, la loi de la jungle s'instaure - la loi darwinienne selon laquelle le mieux adapté, qui est souvent le plus méchant, domine et survit en mangeant la chair vive de l'autre. Au Lager, ce phénomène était manifeste. Je dois ouvrir ici une parenthèse. J'ai vécu le Lager dans les pires conditions, c'est à dire en tant que juif. Dans de nombreux journaux intimes de détenus politiques, on raconte des histoires très différentes mais il n'y pas là de contradictions. Les conditions dans lesquelles les détenus politiques vivaient le Lager étaient différentes des nôtres, car ils avaient une armature morale et même politique qui faisait défaut à la plupart d'entre nous. Il y avait aussi, bien sûr, quelques politiques parmi les juifs ; moi-même, je l'étais, dans une certaine mesure, puisque j'avais été partisan : j'avais un certain sentiment de retenue et du devoir de résister à ce remous monté d'en bas. Mais mes camarades n'étaient pas des politiques, c'était la lie de la terre, c'étaient des malheureux qui avaient derrière eux cinq années de persécutions continuelles, c'étaient des gens qui avaient parfois fui l'Allemagne nazie pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, où ils avaient été rejoints par la vague nazie, qui s'étaient réfugiés à Paris pour être rattrapés là aussi et échouer finalement à Auschwitz ; ou encore de pauvres diables de Biélorussie, d'Ukraine, de Pologne orientale, sans contacts avec la civilisation occidentale, jetés brutalement dans une situation qu'ils ne comprenaient pas. C'était ce matériel humain que j'avais autour de moi. Entre ces malheureux il n'y avait pas de solidarité, il n'y en avait pas ; et ce manque était le premier traumatisme, et le plus fort. Naïvement, moi et ceux qui avaient voyagé avec moi, nous avions pensé : "Si mal que cela aille, nous trouverons des camarades." Cela se révéla faux. Nous trouvions des ennemis pas des camarades. Silence.

Camon. - Je pense que les chrétiens et les catholiques, les hommes qui sont nés et qui ont grandi dans la culture chrétienne ou catholique, se trouvent ici devant un problème qu'ils ne peuvent pas saisir, qu'ils ne peuvent même pas vivre par l'imagination, et donc ne peuvent pas comprendre. c'est le problème de devoir expier la faute d'être né. Je crois en effet que c'était la "faute" qui distinguait le juif du politique ou du partisan ou du prisonnier de guerre. Eux payaient pour une bataille perdue, ou une opposition politique, mais le juif, pour le seul fait d'être né, devait expier cette "faute", la faute d'exister. Il fallait qu'il disparaisse. La faute d'être né est un concept qui a été élaboré dans certains filons de la philosophie grecque et, plus tard, dans certains courants de l'existentialisme non théiste. Mais dans son ensemble, cela reste un concept qui ne peut pas être vécu pour leur propre compte par les chrétiens.

Levi. - Cette condamnation, en effet, était vécue comme une injustice incompréhensible. Chacun d'entre nous se donnait des explications qui n'étaient valables que pour lui seul. Moi, j'avais l'impression d'avoir affaire à la folie, une folie méthodique.

Camon. - Et la conscience que vous souffriez tous d'une injustice commune ne vous unissait pas?

Levi. - Pas assez. Pour de nombreuses raisons. La raison essentielle était que la communication faisait défaut, et c'était le deuxième traumatisme. Peu d'entre nous, juifs italiens, comprenaient l'allemand ou le polonais, très peu. Moi, je savais quelques mots d'allemand. L'isolement par la langue, dans de telles conditions, était mortel. Presque tous les Italiens sont morts pour cette raison. Parce que dès les premiers jours, ils ne comprenaient pas les ordres, et cela, ce n'était pas permis, ce n'était pas tolérable. Ils ne comprenaient pas les ordres et ils ne pouvaient pas le dire, ils ne pouvaient pas se faire comprendre. Ils entendaient un hurlement, car les Allemands, les militaires allemands hurlent toujours...

Camon. - Pour "libérer une fureur séculaire".

Levi. - C'est ce que j'ai écrit dans Si c'est un homme. Et c'était le troisième traumatisme. Pour eux c'est naturel, même maintenant cela se passe ainsi dans leur armée : les ordres sont hurlés. Bon : l'ordre était hurlé; mais on ne comprenait pas, nous arrivions donc toujours les derniers. Vous demandiez des informations, des renseignements, des explications à votre voisin de lit, et lui n'écoutait pas et ne comprenait pas. Ce fait constituait déjà un gros obstacle à l'union, nous empêchait de nous reconnaître comme des camarades. Moi - j'ai toujours dit que j'avais eu de la chance - je me suis trouvé posséder un minimum d'allemand, je l'avais étudié à cause de mon métier de chimiste, et j'ai pu établir une certaine communication avec les non-Italiens, et c'était l'essentiel pour comprendre l'endroit où je vivais, le décalogue de cet endroit. Et aussi pour percevoir ce sentiment d'union dont vous parlez. Je me souviens en effet que quand nous avions établi des contacts avec des amis prisonniers français, hongrois ou grecs, nous avions l'impression de nous être élevés d'un degré.

Camon - Ces conditions, naturellement, faisaient partie de l'essence du Lager : elles faisaient le Lager. Le Lager était pensé pour qu'on ne puisse pas survivre. Et cela nous ramène à ce problème que nous avons effleuré précédemment : comment a-t-il été possible qu'une culture et un comportement collectif - je ne dis pas de tous, mais en tout cas collectif - en soient arrivés au point de décider de faire expier à une race, dans sa totalité, la faute d'exister. Vous avez parlé de la projection de la volonté et de la morale d'un chef. J'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup plus, c'est-à-dire que cette culture devait déjà avoir en soi les germes d'une conception de l'existence comme faute.

Levi. - Il ne me paraît pas possible de faire endosser à une collectivité allemande (même restreinte) la volonté de "punir" les juifs en les exterminant. Tous, en Allemagne, savaient que les Lagers existaient : quelques détenus, peu nombreux, sortaient des camps spécialement politiques, comme Mauthausen et Buchenwald, et ils pouvaient raconter ; d'ailleurs, la connaissance de l'existence des Lagers était utile au nazisme, c'était un moyen de dissuasion efficace. Par contre, le programme de l'extermination des juifs et des gitans a été gardé secret autant qu'il était possible : c'était une nouvelle trop horrible pour rencontrer l'approbation même dans les milieux du parti national-socialiste. Et personne ne sortait des camps du massacre pur et total (Tréblinka, Chelmno, Maidanek et quelques autres - Auschwitz étant un cas particulier, nous en parlerons après) ; ce n'était pas un hasard s'ils se trouvaient tous en dehors des frontières allemandes : c'est que, justement, les Allemands devaient ignorer ce qui s'y passait. Pour la même raison, l'extermination des malades mentaux allemands devait rester secrète, mais comme celle-ci avait nécessairement lieu en Allemagne, il en transpira quelque chose, quelques hommes d'église courageux protestèrent, et l'opération fut interrompue. Ces raisons m'empêchent d'étendre cette "volonté de mort" au peuple allemand, ou même à une partie importante de celui-ci. En revanche, on peut et on doit étendre au peuple allemand l'accusation de lâcheté : les Allemands auraient pu en savoir beaucoup plus sur l'extermination s'ils avaient voulu, si les gens, peu nombreux, qui savaient avaient eu le courage de parler, ce qu'ils n'ont pas fait. Ceux qui savaient se taisaient, ceux qui ne savaient pas avaient peur de poser des questions : les yeux, les oreilles et les bouches demeuraient fermés. Il est tout à fait vrai que le terrorisme d'État est une arme très puissante à laquelle il est bien difficile de résister, mais il est également vrai que, dans son ensemble, le peuple allemand ne l'a même pas tenté. J'ai eu, avec des allemands, des correspondances stupéfiantes. Je peux vous raconter un cas dont j'ai eu connaissance par une correspondante. .../...

Camon. - Quand nous nous sommes écrit sur le thème du Lager, nous avons fait la comparaison entre le Lager nazi et le Lager communiste. car le Lager constitue aussi la "moteur à écrire" d'un autre écrivain contemporain , très différent de vous, Soljenitsyne. Mais il s'agit de deux camps différents et de deux opérations littéraires différentes, à mon avis (je l'ai écrit dans mon livre Avanti Popolo), impossibles à comparer. Je résume ma pensée, que je vous demande de pouvoir confronter avec la vôtre : Soljenitsyne est le porte-parole de ceux qui ont souffert dans leur propre chair des "déviations" du socialisme, tandis que vous êtes le porte-parole de ceux qui ont souffert dans leur propre chair de la "cohérence" du nazisme. je veux dire que dans le camp d'Ivan Denissovitch circule parme les prisonniers et contre les chefs une protestation (qui est parfois prononcée à haute voix) du genre : "vous n'êtes pas soviétiques, vous n'êtes pas communistes!" alors que dans le Lager de Primo Levi, l'accusation n'affirme pas une infidélité à une idée, mais sa pleine et entière réalisation, c'est donc une accusation du genre : "vous êtes de parfaits nazis, vous êtes l'incarnation de votre idée."

Levi. - Je suis tout à fait d'accord, cela me paraît une distinction parfaite. .../...

ÉPILOGUE

Camon. - Ce long entretien avec Primo Levi eut lieu au cours de plusieurs rencontres, et le texte en fut entièrement relu par lui en 1986, un dimanche de la fin mai. L'échange de conversations au téléphone et, plus rarement de lettres, continua jusqu'à la semaine même de sa mort. Sa dernière lettre (datée du 8 avril 1987) me parvint même deux ou trois jours après celle-ci, et elle était tellement pleine de projets, de souhaits, d'attentes, qu'elle me semble inconciliable avec une intention quelconque de disparaître et d'en finir. Cette lettre m'a laissé la conviction que la mort de Primo Levi fut un accident, ou que, si elle fut voulue, cette volonté n'entrait d'aucune façon dans un système, et n'avait pas la forme d'un projet : elle restait, elle aussi un accident, et rien de plus. D'ailleurs, dans nos conversations, nous nous étions trouvés plus d'une fois devant le problème de la névrose et de la dépression, et Levi avait toujours cru pouvoir dire qu'en général, il n'en était pas affecté.

La méthode suivie pour fixer le principe de ces entretiens était très simple. Je commençai par préparer une série de demandes, de questions, de problèmes, en veillant à ce qu'ils se rapportent à l'œuvre et à l'existence entières de Primo Levi : c'était le "synopsis" qui devait guider et scander notre dialogue, tel que je le prévoyais. C'était la série de "questions" que j'aurais du affronter si j'avais écrit un profil critique de Primo Levi. A lui de la contrôler et de la compléter comme il le voulait, avec les questions qui, s'il avait voulu écrire un autoportrait critique, lui auraient semblé inévitables. C'est ce qui fut fait, et ses précisions et ses ajouts furent nombreux. Nous étions d'accord pour que notre conversation utilise ces indications comme des repères de principe, avec l'entière liberté pour lui de s'engager dans toutes les directions où le dialogue, en se développant, le pousserait. Il était entendu que nous nous reverrions à plusieurs reprises. Le texte final de l'interview serait contrôlé par lui, sur le dactylogramme, et corrigé ou modifié comme il l'entendrait. Les choses se déroulèrent ainsi, et la version définitive de notre dialogue porte, de la main de Primo Levi, une quantité considérable de modifications, qui figurent toutes ici, sans exception.

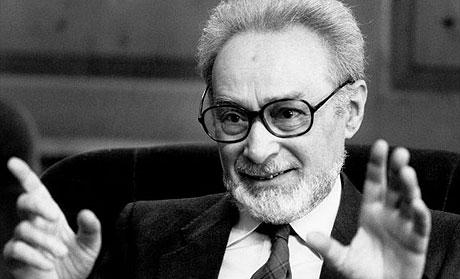

Primo Levi était un merveilleux interlocuteur : précis, scrupuleux, avec de fréquentes et pertinentes associations de souvenirs. La première de nos rencontres, celle qui dessina la structure et une bonne part du déroulement de ces entretiens, eut lieu en 1982. La dernière, ainsi que je l'ai dit, en 1986, un dimanche de la fin mai. Quelques mois donc, moins d'une année, avant sa mort. Toutes nos rencontres eurent lieu à Turin. La première à l'hôtel Palace, en face de la gare. La dernière chez lui. Les autres, dans des restaurants du quartier. Levi tenait à ce que rien ne vînt troubler la paix de son foyer, c'est pourquoi il avait voulu, pour notre première rencontre, que nous prévoyions longue et laborieuse, se rendre auprès de moi. Je l'attendais dans la rue, devant l'hôtel. Il arriva, petit, blanc, aimable. Il voulut que nous entrions tout de suite à l'hôtel et que nous commencions l'interview dans un coin isolé.

Il avait les cheveux et la barbe blancs, la barbe plus que les cheveux. Il avait un regard un peu ironique et un sourire légèrement malicieux. Une intelligence très ordonnée, avec des souvenirs précis, détaillés. A un certain moment, il prit le feuillet portant mes questions et, sur le verso, traça un plan schématique d'Auschwitz : avec le Lager central, les camps annexes, et les nombres respectifs de prisonniers Il parlait d'une voix basse, parfaitement unie : donc, sans rancœur. Je me suis souvent interrogé sur la raison de cette modération, de cette douceur. L'unique réponse qui me vient aujourd'hui encore est celle-ci : Levi ne criait pas, n'insultait pas, n'accusait pas, parce qu'il ne voulait pas crier, il voulait beaucoup plus : faire crier. Il renonçait à sa propre réaction en échange de notre réaction à tous. Son raisonnement portait sur la longue durée. Sa modération, sa douceur, son sourire, qui avait quelque chose de timide, de presque enfantin, étaient en réalité ses armes.