Avant la loi morale : l'éthique

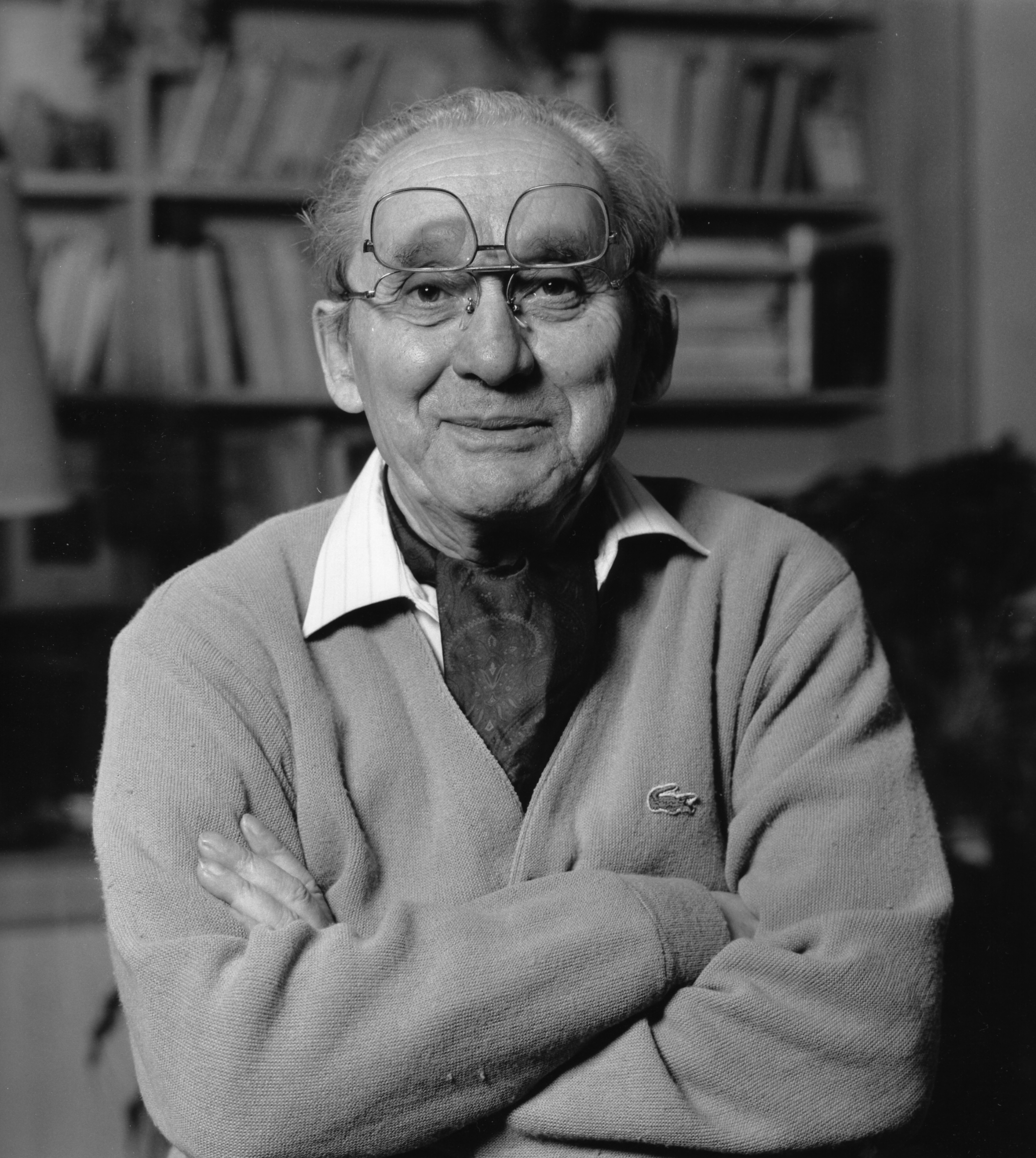

Paul Ricœur

paru dans Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°3, 1984. pp. 61-71 (version pdf)

Le propos de cet essai est de mettre au jour l'intention éthique qui précède, dans l'ordre du fondement, la notion de loi morale, au sens formel d'obligation requérant du sujet une obéissance motivée par le pur respect de la loi elle-même. Si je parle d'intention éthique plutôt que d'éthique, c'est pour souligner le caractère de projet de l'éthique et le dynamisme qui sous-tend ce dernier. Ce n'est pas que l'idée de loi morale n'ait pas sa place en éthique. Elle a une fonction spécifique ; mais on peut montrer que celle-ci est dérivée et doit être située sur le trajet d'effectuation de l'intention éthique.

Je propose donc de distinguer entre éthique et morale, de réserver le terme d'éthique pour tout le questionnement qui précède l'introduction de l'idée de loi morale et de désigner par morale tout ce qui, dans l'ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs.

Je propose donc de distinguer entre éthique et morale, de réserver le terme d'éthique pour tout le questionnement qui précède l'introduction de l'idée de loi morale et de désigner par morale tout ce qui, dans l'ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs.

L'intention éthique

Nous mettrons à la base de notre réflexion un réseau conceptuel en forme de triangle, en prenant pour modèle les trois pronoms personnels je, tu, il. Nous définissons de cette manière un pôle-je, un pôle-tu, un pôle-il (neutre) qui, pris ensemble, constituent le triangle de base de l'éthique. C'est à l'interaction de ces trois pôles que je réserve le titre d'intention éthique. Le troisième pôle prépare l'entrée en scène de l'idée de loi, qui nous fera passer de l'éthique à la morale.

Le " pôle-je "

Au pôle-je, nous trouvons une liberté en première personne qui se pose elle-même. Ma liberté veut être. Mais, s'il est vrai que la liberté se pose par elle-même, elle ne se voit pas, elle ne se possède pas elle-même. Nous avons donc besoin de toute une suite de notions intermédiaires qui permettent à la liberté de se réfléchir, de prendre possession d'elle-même. À cet égard, la liberté, ne pouvant ni se voir ni se trouver, ne peut que s'attester - rendre témoignage d'elle-même par le moyen d'oeuvres dans lesquelles elle se rend objective. Cette liberté qui se pose, non seulement je ne la vois pas, je ne la sais pas, mais je ne peux que croire en elle; me poser libre, c'est me croire libre. C'est faute de vision, d'intuition, que la liberté est condamnée à s'attester dans des oeuvres.

Je ne peux donc partir que de la croyance que je peux initier des actions nouvelles dans le monde; je suis très exactement ce que je peux, et je peux ce que je suis. Il y a là une corrélation tout à fait primitive entre une croyance et une oeuvre.

Il y a éthique d'abord parce que, par l'acte grave de position de liberté, je m'arrache au cours des choses, à la nature et à ses lois, à la vie même et à ses besoins. La liberté se pose comme "l'autre" de la nature. Avant donc de pouvoir opposer, comme Kant, loi morale à loi physique, il faut opposer le pouvoir-être à l'être-donné, le faire au tout-fait. On peut parler ici d'acte grave, parce que c'est le parcours entier d'une vie, la traversée par des métiers, des rôles sociaux, des institutions, des œuvres, une politique, qui justifie la croyance purement ponctuelle, formelle et vide du je peux. C'est parce ce que la causalité de la liberté ne s'appréhende pas elle-même dans l'immédiateté qu'elle doit se découvrir et se recouvrer par le grand détour de ses oeuvres, donc s'attester dans l'action. Le je peux doit être égalé par tout un cours d'existence, sans qu'aucune action particulière en témoigne à elle seule. C'est pourquoi on a pu parler plus haut d'attestation. C'est tout un cours ultérieur, toute une durée à venir, qui est requise pour témoigner de l'être-libre. En ce sens, aucune question ne précède celle-ci : qu'est-ce que s'attester pour une liberté qui ne se constate ni ne se voit ? On peut, dès maintenant, appeler éthique cette odyssée de la liberté à travers le monde des oeuvres, ce voyage de la croyance aveugle (je peux) à l'histoire réelle (je fais).

A ce stade tout à fait élémentaire de notre enquête, il n'est pas encore question de loi, mais tout au plus de tâche. Encore moins est-il question d'interdiction. Cela n'empêche pas qu'un certain négatif se dessine déjà en pointillé, à savoir l'inadéquation ressentie par chacun entre son désir d'être et toute effectuation. On peut parler ici de faillibilité pour désigner cet écart entre l'aspiration et la réalisation. Cet aveu d'inadéquation, d'inégalité de soi à soi teinte de tristesse la joie de l'attestation originaire. Mais ce qui reste absolument primitif, c'est l'affirmation joyeuse du pouvoir-être, de l'effort pour être, du conatus - au sens de Spinoza - à l'origine de la dynamique de l'être.

Le " pôle-tu " de l'éthique

La position par soi-même de la liberté a pu être appelée le point de départ de l'éthique, mais elle ne constitue pas encore l'éthique elle-même. Ce qui manque, c'est la position dialogique de la liberté en seconde personne. Nous n'avons donc fait que la moitié, et même le tiers, du chemin dans une analyse purement solipsiste de l'exigence d'effectuation de la liberté. On entre véritablement en éthique, quand, à l'affirmation par soi de la liberté, s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit.

Si le premier acte était un acte d'arrachement, le second est un acte de déliement. Il veut rompre les liens qui enserrent l'autre. Entre ces deux actes, il n'y a toutefois aucune préséance, mais une absolue réciprocité. C'est pourquoi on verra tout à l'heure cette requête de l'autre affleurer dans le premier commandement, lequel s'énonce à la seconde personne : tu ne tueras pas. On connaît, à cet égard, les belles analyses du philosophe Emmanuel Lévinas sur le visage. Chaque visage est le Sinaï d'où procède la voix qui interdit le meurtre. Mais, avant de m'interdire quoi que ce soit, le visage de l'autre me requiert ; il me demande de l'aimer comme moi-même. La relation est ainsi parfaitement réversible : je suis visé comme un me à l'accusatif car celui à qui je dis tu au vocatif et qui dit je pour lui-même. Il se passe ici quelque chose de tout à fait semblable à ce que les linguistes observent concernant le fonctionnement des pronoms personnels : celui qui dit " je " se sait interpolé par un autre comme " tu " et réciproquement. C'est pourquoi on peut partir soit du tu, soit du je, dans la mesure où le tu est un alter ego : comme moi, tu dis " je ". Si, en effet, je ne comprenais pas ce que veut dire je, je ne saurais pas que l'autre est je pour lui-même, donc liberté comme moi, liberté qui elle aussi se pose, croit en elle-même, cherche à s'attester. Si je cesse de croire en ma liberté, si je m'estimais entièrement écrasé par le déterminisme, je cesserais aussi de croire à la liberté de l'autre et ne voudrais pas aider cette liberté, ni être aidé par elle : je n'attendrais d'autrui aucun secours, comme l'autre ne pourrait attendre de moi aucun geste responsable. C'est tout l'échange des actes mutuels de délivrance qui s'effondrerait. Inversement, on peut partir, comme Emmanuel Lévinas, du seul visage d'autrui et tenir le visage pour la première transcendance par rapport à l'ordre des choses. Je dirai alors que l'autre me requiert et que, par cette requête, je suis rendu capable de responsabilité; Lévinas dit même : " Je suis l'otage de l'autre. " Par là, il veut souligner que la reconnaissance du visage d'autrui constitue un véritable départ, un commencement entièrement original, dans la voie éthique.

Si le premier acte était un acte d'arrachement, le second est un acte de déliement. Il veut rompre les liens qui enserrent l'autre. Entre ces deux actes, il n'y a toutefois aucune préséance, mais une absolue réciprocité. C'est pourquoi on verra tout à l'heure cette requête de l'autre affleurer dans le premier commandement, lequel s'énonce à la seconde personne : tu ne tueras pas. On connaît, à cet égard, les belles analyses du philosophe Emmanuel Lévinas sur le visage. Chaque visage est le Sinaï d'où procède la voix qui interdit le meurtre. Mais, avant de m'interdire quoi que ce soit, le visage de l'autre me requiert ; il me demande de l'aimer comme moi-même. La relation est ainsi parfaitement réversible : je suis visé comme un me à l'accusatif car celui à qui je dis tu au vocatif et qui dit je pour lui-même. Il se passe ici quelque chose de tout à fait semblable à ce que les linguistes observent concernant le fonctionnement des pronoms personnels : celui qui dit " je " se sait interpolé par un autre comme " tu " et réciproquement. C'est pourquoi on peut partir soit du tu, soit du je, dans la mesure où le tu est un alter ego : comme moi, tu dis " je ". Si, en effet, je ne comprenais pas ce que veut dire je, je ne saurais pas que l'autre est je pour lui-même, donc liberté comme moi, liberté qui elle aussi se pose, croit en elle-même, cherche à s'attester. Si je cesse de croire en ma liberté, si je m'estimais entièrement écrasé par le déterminisme, je cesserais aussi de croire à la liberté de l'autre et ne voudrais pas aider cette liberté, ni être aidé par elle : je n'attendrais d'autrui aucun secours, comme l'autre ne pourrait attendre de moi aucun geste responsable. C'est tout l'échange des actes mutuels de délivrance qui s'effondrerait. Inversement, on peut partir, comme Emmanuel Lévinas, du seul visage d'autrui et tenir le visage pour la première transcendance par rapport à l'ordre des choses. Je dirai alors que l'autre me requiert et que, par cette requête, je suis rendu capable de responsabilité; Lévinas dit même : " Je suis l'otage de l'autre. " Par là, il veut souligner que la reconnaissance du visage d'autrui constitue un véritable départ, un commencement entièrement original, dans la voie éthique.

Toute l'éthique naît donc de ce redoublement de la tâche dont nous parlions : faire advenir la liberté de l'autre comme semblable à la mienne. L'autre est mon semblable ! Semblable dans l'altérité, autre dans la similitude.

À ce stade de notre recherche, il faut faire deux remarques semblables à celles qui se sont imposées au terme de notre première étape. D'abord la requête de l'autre est entièrement affirmatives Tout le négatif de l'interdiction procède de ce positif de la reconnaissance par laquelle des libertés veulent se rendre analogues l'une à l'autre par le moyen de l'action responsable; cette pratique analogisante de la liberté, si l'on peut ainsi parler, est sans négation. Toutefois, et c'est là notre seconde remarque, un nouveau moment négatif se dessine : non plus l'inadéquation de moi à moi-même, mais l'opposition d'une liberté à l'autre, l'affrontement dans la sphère de l'action. C'est sans doute ce que Hegel voulait dire lorsqu'il affirmait, dans la dialectique du maître et de l'esclave, que le premier désir, à savoir le désir du désir d'une autre conscience, passe par une histoire spécifique, celle de l'esclavage, de l'inégalité et de la guerre. Nous touchons ici, avec ce moment négatif, à ce qu'il y a de plus primitif dans l'expérience du mal, à savoir le meurtre, comme on le voit dans le récit biblique d'Abel et de Caïn. La tâche de devenir libre est contrariée originellement par le mal primordial du meurtre de la liberté.

"Le pôle-il "

Et maintenant nous rencontrons le pôle-il, que je qualifierai par la médiation de la règle. En faisant ce dernier tiers du chemin, nous prenons aussi le chemin du tiers. De même que, sur le plan du langage, toute relation dialogique entre un locuteur et un autre locuteur exige un référent commun, une chose placée entre deux sujets, de même l'intention éthique se précise et prend corps avec ce moment de la non-personne, représenté dans notre langage par des termes neutres tels que ceux d'une cause à défendre, d'un idéal à réaliser, d'une oeuvre à faire, de valeurs auxquelles nous donnons des noms abstraits : la justice, la fraternité, l'égalité. On peut certes retrouver derrière ces substantifs abstraits des adjectifs très concrets : juste, fraternel, égal, etc. Il n'en reste pas moins vrai que ces prédicats éthiques constituent un pôle distinct de celui du je et de celui du tu. D'où la question : pourquoi, dans l'entrecroisement des visées de vouloir-être, dans l'échange des positions affirmatives de liberté, faut-il la médiation d'un terme neutre ? La réponse à cette question doit être cherchée dans la direction suivante : il faut se demander quel rôle ce terme neutre joue dans la relation intersubjective entre deux positions de liberté. Ce rôle, c'est celui de la règle. La règle est cette médiation entre deux libertés qui tient, dans l'ordre éthique, la même position que l'objet entre deux sujets.

Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ? Il faut remarquer ici que chaque projet éthique, le projet de liberté de chacun d'entre nous, surgit au milieu d'une situation qui est déjà éthiquement marquée; des choix, des préférences, des valorisations ont déjà eu lieu, qui se sont crus dans des valeurs que chacun trouve en s'éveillant à la vie consciente. Toute praxis nouvelle s'insère dans une praxis collective marquée par les sédimentations des oeuvres antérieures déposées par l'action de nos prédécesseurs.

Cette situation, une fois encore, a son parallèle dans le langage. Toute prise nouvelle de parole suppose l'existence d'une langue déjà codifiée et la circulation de choses déjà dites qui ont laissé leurs traces dans le langage, en particulier dans le langage écrit sous forme de textes, de livres, etc. J'entre ainsi dans une conversation qui m'a précédé, à laquelle je contribue pendant une certaine durée et qui continuera après moi. De même que nul d'entre nous ne commence le langage, nul ne commence l'institution. Un indice remarquable de cette situation est le fait qu'en histoire et en sociologie on n'assiste jamais au commencement de la règle; on ne peut que remonter d'institution en institution. Tout commencement, comme dans le Contrat social de Rousseau, est une fiction littéraire ou philosophique, une sorte de " comme si... " Encore cette fiction repose-t-elle sur un cercle vicieux, à savoir que l'on suppose que des hommes se mettent d'accord pour poser une règle commune d'accord. Ce paradoxe est tout à fait instructif ; il signifie que nous ne pouvons agir qu'à travers des structures d'interaction qui sont déjà là et qui tendent à déployer une histoire propre, faite d'innovations, d'inerties et de sédimentations.

Nous venons de saisir un premier indice du caractère ingénérable de la règle, que nous appelons, pour cette raison, institution. Ce premier indice est purement historique, en ce sens que je ne suis jamais au commencement, que c'est toujours dans l'après-coup que je prends conscience de l'antériorité de la règle par rapport à tout choix nouveau. Un deuxième indice du caractère ingénérable de la règle est l'échec de toute tentative (phénoménologique ou autre) pour faire l'économie d'un terme neutre. Il est vrai que nous rêvons d'un dialogue qui serait un face à face perpétuel. Mais même le rapport le plus intime se détache sur un fond d'institutions, sur la paix de l'ordre, sur la tranquillité qui protège la vie privée. Nous pouvons en être déçus, mais nous ne pouvons pas faire que le eux égale le nous. Seule une petite part des relations humaines peut être personnalisée; le reste (eux) reste anonyme et se réduit à un jeu réglé de rôles (j'attends du postier qu'il livre le courrier, sans espoir qu'il devienne jamais mon ami).

Ce trajet que nous venons de faire est celui que Hegel a parcouru dans sa philosophie de l'esprit objectif, incarné dans des objets pratiques, des institutions au sens courant du mot : relations familiales, économiques, sociales, politiques, etc. On peut, certes, se proposer d'intérioriser, d'intimiser ces relations objectives ; on ne peut engendrer leur objectivité à partir de ce projet d'intimité. Il faut quelque chose comme une " substance des moeurs " (Sittlichkeit au sens de la Phénoménologie de l'esprit), par quoi une chose cédée par contrat médiatise deux volontés et par quoi une volonté médiatise la relation entre une autre volonté et la chose cédée ; il faut encore ce que Hegel appelait " État extérieur ", identique au système des besoins dont la loi échappe à chaque individu ; il faut enfin quelque chose comme une constitution sur le plan politique, laquelle, pour Hegel, marquerait le point où la coordination de l'action de tous serait intériorisée par chacun dans la reconnaissance mutuelle. L'individu devient alors un citoyen et, la loi de tous étant devenue la loi de chacun, la coïncidence se fait entre la conscience de soi et l'esprit du peuple. Cette coïncidence représente l'utopie d'une existence politique réussie. Quoi qu'il en soit, il faut toujours partir d'une relation extérieure pour ensuite l'intérioriser.

Au terme de cette troisième analyse, quelques remarques s'imposent, semblables à celles qui ont été proposées à propos du pôle-je et du pôle-tu de l'intention éthique. D'abord, on peut parfaitement partir de ce pôle pour définir cette dernière. Ainsi, certains sociologues ont défini l'action humaine comme une conduite soumise à des règles. On identifie alors l'éthique à la socialisation de l'individu. On peut certes procéder ainsi, mais à deux conditions : il faut d'abord penser cette socialisation de telle façon qu'elle ne supprime pas le droit égal de partir du pôle-je et du pôle-tu de la liberté; ensuite, inclure dans la notion même de règle sociale et dans l'assignation des rôles que celle-ci implique la possibilité d'intérioriser la règle. Cette seconde condition ne diffère pas de la première : elle renvoie à la capacité pour chacun de reconnaître la supériorité de la règle, le pouvoir de l'assumer ou de la refuser, ce qui équivaut à inscrire dans la notion de règle la référence à une position de liberté première ou en deuxième personne.

De l'éthique à la morale

Au long de ce nouveau trajet, la référence à l'intention éthique s'effacera progressivement, à mesure que le terme neutre se chargera lui-même de significations nouvelles qu'il faut considérer comme étant non négligeables et même incontournables.

La constitution de la notion de valeur

Partons d'un terme de notre vocabulaire éthique ou moral (à ce niveau, la différence n'est pas encore marquée) qui est encore proche de la constitution primaire de l'intention éthique: le terme de valeur. Nous l'employons en relation avec des entités telles que la justice, l'égalité, la tempérance, l'amitié, etc. Les Anciens ont été les premiers à essayer de fixer ces entités dans un tableau des vertus. Ainsi en est-il dans les dialogues socratiques sur le courage (Lachès), la pitié (Euthyphron), la justice(République). C'est surtout dans la grande Éthique d'Aristote que cette recherche s'épanouit, les vertus y prenant le sens fort d'excellences dans l'ordre de l'agir.

On peut retrouver dans la constitution de la notion de valeur le rapport triangulaire dans lequel se fonde l'intention éthique. Dans le mot " valeur ", il y a d'abord un verbe: évaluer, lequel à son tour renvoie à préférer : ceci vaut mieux que cela ; avant valeur, il y a valoir plus ou moins. Or la préférence est l'apanage d'un être de volonté et de liberté ; c'est pourquoi Aristote fait précéder le traité des vertus par une analyse de l'acte libre : seul celui qui peut se poser en auteur de ses actes, en agent moral, peut hiérarchiser ses préférences. Cette toute première référence à une position de liberté en première personne est essentielle à l'évaluation. Elle met en jeu le jugement moral, inséparable de la volonté qu'aura chacun d'effectuer sa propre liberté, de l'inscrire dans des actes et dans des oeuvres qui pourront eux-mêmes être jugés par d'autres. À son tour, cette référence à l'évaluation par autrui - en fonction de l'aide que ma liberté apporte à ta liberté et à la requête que ta liberté adresse à ma liberté - élève le valable au-dessus du simple désirable. Le facteur de reconnaissance du droit de l'autre s'ajoute ainsi au facteur subjectif d'évaluation, bref, au pouvoir subjectif et intime de préférer une chose à une autre. On retrouve enfin le neutre, qu'on ne peut dériver ni de l'évaluation, ni de la reconnaissance intersubjective, et qui se présente comme médiation en tiers entre évaluation en première personne et reconnaissance en seconde personne.

La référence à la règle déjà là, ainsi que l'inscription de la valeur dans une histoire culturelle des moeurs, confèrent à la valeur cette étrange quasi-objectivité qui a toujours été la croix des philosophes. Il y a, en effet, quelque chose d'irritant dans le problème épistémologique posé par l'idée de valeur. D'un côté, on voudrait pouvoir aligner la notion de valeur sur celle d'essence éternelle, dans une sorte de géométrie éthique. Platon s'y est employé le premier, et, après lui, tous les auteurs de traités des vertus, jusqu'à Max Scheler dans son éthique antiformelle. Il y a quelque chose de juste dans cette prétention ; il n'est pas douteux que les valeurs se présentent comme des étalons de mesure qui transcendent les évaluations individuelles; à cet égard, il y a toujours quelque chose de prétentieux à parler d'une création de valeurs. A part quelques grands fondateurs de la vie éthique, tels Socrate, Jésus, Buddha, qui donc a jamais inventé une valeur ? Et, pourtant, les valeurs ne sont pas des essences éternelles. Elles sont liées aux préférences, aux évaluations des personnes individuelles et finalement à une histoire des moeurs. Mais alors, comment ne pas verser dans une sorte de nihilisme éthique pour lequel n'importe quoi serait permis ?

C'est ici, semble-t-il, qu'il faut placer la réflexion sur l'idée de valeur dans le prolongement de la méditation antérieure sur l'idée de règle; la justice, disions-nous, n'est pas une essence que je lis dans quelque ciel intemporel, mais un instituant-institué, grâce auquel plusieurs libertés peuvent coexister. Cette médiation en vue de la coexistence est peut-être la clé du problème : la justice est le schème des actions à faire pour que soit institutionnellement possible la communication, ou mieux la communauté, voire la communion des libertés. On peut dire encore que le désir d' "analoguer" une liberté dans une autre liberté trouve un support dans l'ensemble des actions instituées dont le sens est la justice. La justice correspond à ceci : que ta liberté vaille autant que la mienne. La valeur est la marque d'excellence des actions qui satisfont à cette exigence.

L'interprétation proposée ici permet de donner sa juste place à l'idée de socialisation de l'individu. Il est bien vrai que l'effectuation de ma liberté et la reconnaissance par moi de celle d'autrui se font dans une situation éthique que ni toi ni moi n'avons commencée. Il y a depuis toujours un ordre institué du valable. Jean Nabert, dans son Introduction à une éthique, observe très justement le caractère mixte de la notion de valeur : c'est une notion de compromis entre le désir de liberté des consciences singulières, dans leur mouvement de reconnaissance mutuelle, et les situations déjà qualifiées éthiquement. C'est pourquoi il y a une histoire des valeurs, des valorisations, des évaluations, qui dépasse celle des individus pris un à un. L'éducation consiste en grande partie à introduire le projet de liberté de chacun dans cette histoire commune des valeurs. Mais le primat de la socialisation sur l'individuation n'est justifié que si l'on peut aussi dire l'inverse. L'histoire sociale des valeurs doit pouvoir s'inscrire dans le projet de liberté de chacun et jalonner son trajet d'effectuation. Sinon, on substitue à un essentialisme moral une socialisation dangereuse pour la notion même de personne. Pour respecter le caractère mixte de l'idée de valeur, on peut dire que la valeur justice est la règle socialisée, toujours en tension avec le jugement moral de chacun. Cette dialectique de la socialisation et du jugement moral privé fait de la valeur un mixte entre, d'une part, la capacité de préférence et d'évaluation liée à la requête de liberté - prolongée par la capacité de reconnaissance qui me fait dire que ta volonté vaut autant que la mienne - et, d'autre part, un ordre social déjà éthiquement marqué. Ce statut difficile, étrange, explique pourquoi l'idée de valeur se présente à nous comme un quasi-objet, doté d'une transcendance spécifique. Si l'on pouvait traiter l'idée de justice comme on traite les nombres et les figures, on aurait la sécurité rationnelle de pouvoir étendre à l'ordre éthique les prérogatives de l'ordre mathématique. On aurait alors substitué une entité éternelle à des " excellences " inséparables de l'aventure de la liberté. Les valeurs sont plutôt les sédiments déposés par les préférences individuelles et les reconnaissances mutuelles. Ces sédiments, à leur tour, servent de relais objectivés pour les nouvelles évaluations dont les individus sont responsables un à un. En conclusion, un essentialisme moral fait perdre de vue le lien des valeurs avec le jugement moral, lequel, à son tour, s'enracine dans la volonté de promotion mutuelle des libertés ; inversement, un nihilisme moral néglige le rôle médiateur des valeurs entre les personnes et entre les libertés.

Le tournant de l'interdiction

On passe franchement de l'éthique à la morale avec les notions d'impératif et de loi, qui sont deux notions de même niveau, sans être exactement des synonymes. Il est très important de voir où se fait le tournant entre l'idée de valeur, qu'on vient d'examiner, et le couple de l'impératif et de la loi -. il est constitué par le rôle de l'interdiction. Les commandements de base, on l'a remarqué, s'expriment négativement : " tu ne tueras pas ". Pourquoi ce retournement qui fait nommer d'abord les actions à ne pas faire ? Il faut ici introduire une réflexion sur l'état de scission qui résulte de la quasi-transcendance des valeurs par rapport à nos désirs non conformes, donc déviants. Le non-préférable est alors mis à part, frappé d'une valeur négative. Ce tournant de l'analyse est tout à fait remarquable. Il nous contraint à introduire, sur le chemin de l'effectuation individuelle de la liberté et de la reconnaissance mutuelle des libertés, un retournement de la règle contre quelque chose de nous-mêmes que nous pouvons appeler notre désir. Nous touchons ici à un facteur négatif tout à fait nouveau par rapport à ce que nous avons appelé plus haut le sentiment d'inadéquation de soi-même à soi-même au même par rapport au sentiment de non-reconnaissance, de conflit, de meurtre ; il s'agit d'un véritable phénomène de scission. C'est que pour l'être-scindé, partagé entre un préférable, déjà objectivé, et un désirable, refermé sur quelque intérêt égoïste, la règle fait figure de norme, c'est-à-dire départage le normal du " pathologique ", au sens moral du mot, qui est celui de Kant. Alors commence à s'imposer le il faut, qui est le comble du neutre, en tant que règle devenue étrangère à mon projet de liberté et même à mon intention de reconnaissance de la liberté d'autrui. L'origine de l'éthique dans la liberté en première personne, dans la liberté en deuxième personne et dans les règles qui médiatisent ces dernières est tout simplement oubliée; ici commence la sévérité de la moralité.

Sans doute ce mouvement est-il inévitable, en ce sens que le régime de scission constitue certainement un destin, à partir d'une faille originelle qui fait que l'homme est séparé de son vouloir le plus profond et que la médiation par la règle instituée, par la valeur, ne peut apparaître que comme médiation par l'interdiction. Quelle que soit la clé de l'énigme de cette faille originelle, c'est avec cette scission que commence l'interdiction, qui marque la non coïncidence entre mon désirable et ce que je tiens pour le préférable.

L'important, c'est d'apercevoir le caractère bénéfique de l'interdiction : à bien des égards, c'est une aide, un support, pour assurer, dans l'intermittence des désirs, la continuité de la personne morale. Ici, on pourrait renvoyer à la première partie de la Généalogie de la morale de Nietzsche : l'homme est un animal capable de promesse, donc capable de compter à l'avance sur lui-même et sur les autres; il acquiert la durée d'une volonté normée dans le chaos temporel des désirs. La fonction de l'interdiction est de mettre des valeurs à l'abri de l'arbitraire de chacun. De mon vouloir arbitraire, je fais une volonté sensée, raisonnable. Ajoutons encore qu'un commandement négatif est plus libéral - c'est-à-dire plus libérant - qu'une énumération exhaustive et close de devoirs. L'interdiction : " tu ne tueras pas " me laisse libre d'inventer les actions positives dont le champ est ouvert par l'interdiction elle-même : quoi faire pour ne pas tuer ?

Le moment terminal de la loi

Le tournant de l'interdiction est ce qui conduit de la valeur à l'impératif et à la loi. Ces deux notions, avons-nous dit, sont connexes, bien qu'elles ne se recouvrent pas tout à fait. La grammaire de l'impératif, ou encore du commandement, est à cet égard tout à fait intéressante. Elle révèle le caractère de scission qui s'attache à l'idée même de conscience morale. Seul un être de scission est capable de conscience morale : une part de moi-même commande à l'autre. Une volonté sensée, normée, commande à une volonté arbitraire. L'allemand oppose ainsi Wille à Wilkühr (Kant). Autrement dit, je suis de moi-même à moi-même dans une relation de commandement et d'obéissance ; en moi-même, une voix s'adresse à moi. Remarquons en passant que nous sommes ici à un carrefour important de l'éthique et du politique, dans la mesure où la relation entre commander et obéir se retrouve dans les deux domaines. Et bornons-nous ici à dire que cette relation prend un caractère moral et non politique dès lors qu'elle est entièrement intériorisée, c'est-à-dire du fait que je suis également celui qui commande et celui qui obéit. Il s'agit bien d'une scission de la même volonté entre un maître et, sinon un esclave, en tout cas un disciple, ce qui nous permet d'évoquer ici, bien entendu, l'admirable traité de saint Augustin sur le " maître intérieur ".

La morale apparaît ainsi comme un magistère intériorisé. Quoi qu'il en soit du rapport très complexe entre éthique et politique, on peut dire qu'un être à qui la notion de conscience morale serait tout à fait étrangère ne pourrait pas entrer dans une relation politique saine, sur un mode d'appartenance participative, bref dans une relation de citoyenneté.

C'est un problème proprement éthique que de resituer la moralité, avec ses impératifs et ses interdictions, par rapport à l'intention éthique primordiale : ma liberté, ta liberté, la règle. Si l'interdiction était absolument première, et si l'impératif nous était absolument étranger, comment y déchiffrerions-nous jamais le chemin de notre liberté et celui de la reconnaissance mutuelle ? La loi constitue le moment terminal de cette constitution de sens ; il présuppose tous ceux qui précèdent. Loin donc d'être le premier, le concept de loi est le dernier. Qu'ajoute-t-il à l'impératif (sous la forme négative de l'interdiction) ?

L'impératif s'adresse encore à moi comme un toi : " tu ne tueras pas ". Il parle comme une voix, la voix de la conscience. Il est encore une parole adressée. La loi ajoute le facteur absolument anonyme d'une exigence d'universalisation. Nous rejoignons ici Kant : vouloir que la maxime de mon action soit une loi universelle. L'idée importante alors est que la morale peut accéder à un niveau aussi rationnel que la science et partager avec elle l'idée commune de législation. Il n'y a pas deux raisons. La raison est pratique. C'est seulement dans la mesure où nous pourrons appliquer sur nos désirs, sur nos valeurs, sur nos normes, le sceau de l'universalité qu'un certain air de famille, une certaine parenté, se révélera entre l'être historique et l'être naturel. L'idée de loi fait prévaloir la pensée de l'ordre. Mais reconnaître la légitimité de cette règle d'universalisation n'empêche pas de se retourner contre toute prétention à faire de la législation la première démarche éthique. C'est probablement ici la faiblesse ultime de la pensée kantienne d'avoir voulu construire la seconde Critique, la Critique de la raison pratique, sur le modèle de la première Critique, c'est-à-dire sur la base d'une rationalité d'entendement. Ainsi s'explique la concentration de toute son analyse du problème éthique sur ce moment terminal. Tout le dynamisme éthique et toute la genèse de sens que nous avons parcourue sont purement et simplement identifiés à ce stade ultime ; autrement dit, le défaut du kantisme est d'avoir érigé en fondement ce qui n'est qu'un critère. À ce titre, l'idée de loi est assurément irremplaçable. Puis-je vouloir que tout le monde en fasse autant ? Par cette question, je mets à l'épreuve mon propre désir : peut-il valoir comme loi pour tous ? De cette question, on ne peut tirer aucun contenu. En un sens, il est très bien qu'il en soit ainsi : le formalisme kantien, ramené à ces proportions, plus modestes, est très libérateur. Il ne dit pas : " fais ceci ", " fais cela ". Ni même : " ne fais pas... ", mais : " examine la capacité d'universalisation de ta maxime ". En cela consiste la grandeur du formalisme en éthique. Il laisse ouvert le champ entier des actions capables de satisfaire ce critère. Quant au contenu de nos maximes, nous l'apprenons par la pratique de la vie, par l'expérience éthique prise dans toutes ses dimensions.

Nous pouvons dire, en conclusion, que le formalisme en éthique définit la moralité. Mais l'éthique a une ambition plus vaste, celle de reconstruire tous les intermédiaires entre la liberté, qui est le point de départ, et la loi, qui est le point d'arrivée.

Textes

Textes