Problèmes moraux

| Préambule | 2 / Problèmes | 3 / Fondations |

|---|

Écrire ce que morale veut dire c'est sinon évacuer une série de questions qui ont toutes l'apparence de la rigueur mais résultent assurément d'un biais qui ici ne nous concernent pas, en tout cas dessiner l'environnement conceptuel sans quoi poser la question morale ne serait qu'une futile tentative, au surcroît dangereuse.

L'imposition de la morale

Indéniablement, il n'est pas de morale qui n'hésite entre la simple compréhension de l'objet qu'elle se donne et la norme à imposer et sans doute y a-t-il une continuité entre le constat fait - et parfois expliqué - des moeurs observables et la contrainte que l'on cherche à imposer de se conformer à cette règle. Autant dire que morale jouxte politique et, aujourd'hui, management. Et, qu'à n'y prendre point garde, le glissement est aisé de la pensée à l'acte, de l'exposé à l'imposé, de l'explication à la censure. Ce dangereux voisinage qui va, de la sociologie à la politique, ou de la philosophie à la religion est tout sauf anodin qui nous oblige à repenser notre objet.

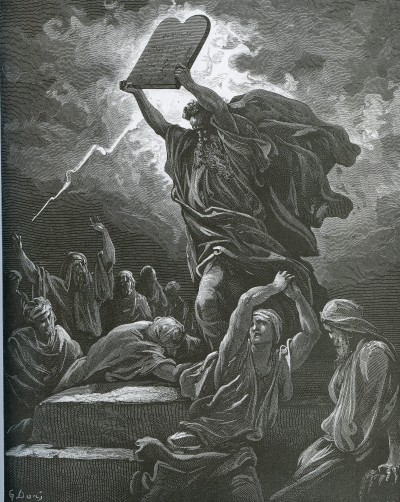

Comment oublier, pour ne prendre que cet exemple emblématique, Moïse qui, de messager se fait chef sans aucune solution de continuité :

32.25 Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis.

32.25 Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis.

32.26 Moïse se plaça à la porte du camp, et dit: A moi ceux qui sont pour l'Éternel! Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.

32.27 Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Que chacun de vous mette son épée au côté; traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent.

32.28 Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse; et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée.

32.29 Moïse dit: Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction.

32.30 Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel: j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché.

Gn, 32, 25-30

C'est une vraie question, un vrai problème, que de voir ainsi le messager du décalogue qui, après tout, peut se résumer par l'interdit général de la violence, ne parvenir à l'imposer que par l'élimination physique d'une partie des siens ... Mais cette question n'est pas la nôtre mais plutôt celle, a parte post, de l'imposition de la règle, celle-ci une fois définie. Cette question est celle du politique, du manager qui s'interroge sur les moyens par lesquels faire approuver, en tout cas appliquer, une norme, un règlement. Cette question en tout cas demeure seconde et elle l'est deux fois : parce qu'elle ne peut se poser qu'une fois la règle posée ; parce qu'il est vraisemblable qu'elle se pose quelle que soit la règle.

Si question morale devait se poser à ce niveau là, elle tiendrait en tout cas à des stratégies d'application des règles morales qui fussent au moins conformes à ces dernières - ce qui est une autre façon de dire qu'il faut préalablement s'interroger sur ce qu'il y a, au fond, de toute morale. Nul doute, alors qu'elle engage à la fois l'éducation, le politique et le professionnel, c'est-à-dire, tous les domaines d'intervention publics. Nul doute encore qu'elle engage l'individu et sa sphère privée de liberté.

Toute morale suppose la liberté : retour au principe

Pour des raisons évidentes, soulignées par le tu dois donc tu peux de Kant, on comprend bien que l'injonction morale n'a de sens que pour un être qui peut s'y soustraire. La liberté de la volonté, en ceci qu'elle excède manifestement les pouvoirs de la Raison elle-même, est pour un Descartes par exemple, la source même, la condition de possibilité de l'erreur et donc aussi de la faute. Mais ceci suggère en même temps la puissance de l'individu, souligné par Paul de Tarse dans la lettre aux Galates, et qui interdit jusqu'à l'idée d'une moralité qui pût être collective et se réduire à une simple obéissance contrainte. Autant dire que la moralité d'une action ne saurait résulter seulement de sa conformité avec la règle mais encore d'un mouvement propre, intérieur, et donc de l'intention. Rien à ce titre ne nous est plus étranger que de voir comment la conversion de tel monarque entraîna automatiquement celle de tout son peuple comme on crut pouvoir l'observer durant les premiers siècles de l'Eglise. Ce qui signifie que la moralité résulte à la fois de la conviction, de l'adhésion volontaire et donc à la fois de la loi et de la persuasion. Qu'elle engage ainsi autant éducation que droit !

L'aporie en résulte immédiatement : il n'est pas de morale sans représentation préalable du monde et de l'homme dans le monde ; sans métaphysique implicite. Mais en même temps, il n'est pas de moralité en soi : elle est acte ou, plus exactement conformité de l'acte avec le principe. Sans doute y a-t-il plusieurs manières de concevoir la moralité, d'après les conséquences ou d'après la conformité aux valeurs : mais en tout état de cause même si l'on adoptait la perspective utilitariste, conséquentialiste, il revient toujours à quelqu'un de juger le rapport sinon de l'acte, en tout cas de ses conséquences, avec des principes, des valeurs.

L'aporie tient à ceci : quand bien même l'on voudrait s'épargner le détour par les principes en n'envisageant que les conséquences, on ne s'épargnera pas la référence à un absolu théorique. La morale, décidément, a partie liée avec la métaphysique ! Qu'on le veuille ou non !

D'où une série de questions toutes plus embarrassantes les unes que les autres :

a) celui qui juge de la conformité morale d'un acte, au nom de quoi peut-il le faire sinon d'une connaissance pleine et parfaite des principes moraux ?

b) celui qui juge ainsi d'où juge-t-il ? Quelle position, ex machina, lui permettrait ainsi d'évaluer sans encombres, sans être lui-même juge et partie, à la fois dedans et dehors ?

c) ces principes, quels sont-ils et comment se sont-ils définis ?

Une alternative trompeuse

La tentation est grande, tant semble inaccessible la remontée aux principes, de se contenter d'observer, ce qui se fait dans le champ professionnel et, plus largement, social, et d'en induire l'idéologie implicite. A coup de sémiotique, d'analyse de contenu, d'herméneutique des règlements et des discours professionnels, de tirer les grandes tendances qui dominent le système ; d'induire à la manière de Weber ou, aujourd'hui, de Boltansky, l'esprit du capitalisme.

Par le bas ?

C'est, pour prendre une expression triviale, prendre le problème par le bas.

A quoi peut-on aboutir sinon à un panorama de pratiques, toutes expliquées par la mutation - notamment mondialiste - du champ économique permettant au mieux de comprendre comment et pourquoi telle valeur sera mise en avant plutôt qu'une autre. C'est bien ainsi que Boltansky par exemple, pointera comment la prime à l'ancienneté en vigueur dans les années 60 qui consacrait la fidélité nécessaire en cette période de forte croissance, finit par céder le pas à la prime à la performance mieux à même de répondre à l'engagement et à la responsabilité qui sont le credo du libéralisme, à la forte concurrence directement produite par la mondialisation.

A quoi peut-on aboutir sinon à un panorama de pratiques, toutes expliquées par la mutation - notamment mondialiste - du champ économique permettant au mieux de comprendre comment et pourquoi telle valeur sera mise en avant plutôt qu'une autre. C'est bien ainsi que Boltansky par exemple, pointera comment la prime à l'ancienneté en vigueur dans les années 60 qui consacrait la fidélité nécessaire en cette période de forte croissance, finit par céder le pas à la prime à la performance mieux à même de répondre à l'engagement et à la responsabilité qui sont le credo du libéralisme, à la forte concurrence directement produite par la mondialisation.

Ce serait, ironiquement, en revenir au vieux précepte marxiste d'une idéologie directement déterminée par l'infrastructure économique mais en même temps se condamner au truisme : que le discours managérial, ici, ou politique, ailleurs, allât toujours puiser dans le corpus ambiant de quoi satisfaire - et justifier - ses pratiques est une chose. Mais c'est oublier que ce corpus lui pré-existe et omettre d'en rendre compte et de l'expliquer. C'est omettre aussi qu'un tel corpus n'est utilisable qu'à la condition préalable d'un assentiment collectif - qui justement fait question. Certes, on aura ici une démarche matérialiste - au sens marxiste du terme - qui a largement de quoi satisfaire les pragmatiques de tout poil : l'être y détermine la pensée qui ne saurait être déjà qu'une conséquence.

Mais comment ne pas voir que ce faisant on n'aura rien résolu du tout : certes, on y analysera les biais idéologiques par quoi toute pratique se justifie elle-même, a parte post ; comment toute morale professionnelle qui se veut préalable ne serait en fin de compte que résultante et auto-justification a posteriori mais ce qu'on n'y verra pas demeure : ni comment les discours alternatifs voire contestataires qui pourtant puisent dans le même fond commun peuvent s'organiser et parfois représenter une alternative ; ni sur fond de quoi peut se justifier la critique de ces pratiques. Ainsi, la recherche, éminemment respectable, d'un biais qui pût concilier humanisme et entreprise ne peut s'appuyer que sur un fond - l'humanisme - pas toujours clairement défini qui lui pré-existe d'autant mieux qu'il puisse dans le même pot commun que le discours managérial conventionnel. Comment ne pas voir, de la même manière, que la recherche d'une morale laïque qui se pût enseigner est d'autant plus délicate à définir qu'elle aussi puise dans le même fond que la morale chrétienne dont elle cherche néanmoins à se démarquer ?

Bref, l'approche pragmatique, si elle permet de comprendre les connexions entre le réel et le principe, ne parvient pas pour autant à justifier comment et pourquoi, à partir du même fond, peuvent surgir des discours - et des pratiques - si diamétralement opposées, en tout cas en apparence.

Par le haut ?

Mais on peut aussi tenter de prendre le problème par le haut.

Il s'agit ici, plutôt, de partir des principes, et donc, plutôt que de l'éthique de rechercher ce qui en constitue le fondement et ne peut s'entendre que de manière universelle. Le paradoxe demeure que pour y parvenir il est nécessaire de descendre, de la déontologie à la morale en passant par l'éthique, pour découvrir - au sens précis du terme - ce qui est ici caché, aux fondements.

Deux raisons peuvent y pousser :

Deux raisons peuvent y pousser :

- ce que d'abord, Kertész aura nommé l'holocauste comme culture : il est indéniable que ce qui ne peut paraître, au delà de tout particularisme culturel et idéologique, que comme un mal absolu renvoie immédiatement à l'idée d'une morale universelle. Et c'est bien aussi ce qui se produisit : l'émergence d'un concept comme celui de crime contre l'humanité, avec toutes les spécificités de sa définition juridique dont notamment son imprescriptibilité, ne peut se concevoir sans en même temps poser l'humain comme un principe, un tabou. On a bien ici l'illustration déjà évoquée d'un droit qui ne cesse de courir après le fait qu'il est pourtant supposer réguler mais dont il demeure pourtant une constante adaptation. Est-il si faux de dire que, de la pire des façons, certes, le génocide aura mis en lumière la nécessité de poser, à la racine, des principes sinon universels en tout cas incontestables et incontestés. Assurément Kertész dit aussi autre chose d'essentiel dont notamment la perte de confiance dans le monde. Il faudra y revenir tant c'est en terme de rapport à l'autre et au monde que se pose la question morale en ce qu'elle engage justement le culturel. Pour autant reste exact que l'exorbitance du génocide, en ce qu'il engage bien au delà des classiques rapports de force et conflits, non la domination de l'autre mais sa destruction ; en ce qu'il traduit l'autre et le monde comme une chose à la fois stockable et disponible nous renvoie irrémédiablement à ce qui définit toute morale mais donc toute culture : le rapport à l'autre.

Évidemment l'on n'en aura jamais fini avec Auschwitz tant qu'on l'entendra comme un accident de l'histoire et il faudra bien qu'on se demande s'il n'est pas la vérité tragique et l'aboutissement logique d'une histoire qui nous dépasse et nie.

Où l'on devine la si forte accointance entre morale et culture et combien peut-être ce que l'on nomme par l'une revient en réalité à l'autre.

Où l'on comprend surtout combien, même s'il est évident aux yeux de tous que biologiquement la vie ne s'entend qu'en relation avec un milieu extérieur et que toute morale engage le rapport à l'autre, il importe désormais d'aller au terme de cette relation-là en se demandant si la moralité loin d'être à rechercher du côté du sujet seul, ou de l'objet seulement, devrait être entendue précisément dans cette relation de l'homme au monde.- ce qu'à la suite de Spinoza l'on pourrait nommer la dimension désirante de l'être. L'analyse semble pertinente qui fait de la valeur non le fondement du désir mais sa conséquence : ceci que je désire est bon parce que je le désire plutôt que d'imaginer que ce serait parce que bonne que je le la désirasse. Pas plus que la volonté, le désir ne saurait tendre vers quelque mal qui lui pré-existe. Mais loin de justifier quelque utilitarisme que ce soit qui dès lors pourrait faire l'économie d'une quelconque universalité des valeurs, il faut au contraire plutôt supposer ici, derechef, que c'est dans la relation du sujet à l'objet que se situe l'origine des valeurs. Et c'est au fond logique dans la mesure où ce qui pousse à entretenir des relations avec le monde et l'autre relève bien du désir et certainement pas de la connaissance qui, elle, ne donne qu'à se représenter le monde.

Ce qu'il y a à penser, qui relèverait des principes, est donc bien étymologiquement ce qui entraîne vers le bas, vers le monde : les valeurs. Alors, puisque d'un côté, il n'y a pas d'action qui ne suppose une métaphysique implicite mais qu'à rebours, ce serait bien l'action qui déterminerait par le désir qui la suscite une conception du bien, force est de constater que c'est bien en terme de relation, mais sans doute de feed-back qu'il faut poser la question. Dès lors, tant logiquement que chronologiquement c'est au lieu des crises, c'est-à-dire des bifurcations ou des carrefours, c'est au moment des fondations qu'il faut s'atteler pour tenter de comprendre ce qui se joue de morale.

Pour autant, le problème ne sera pas réglé qui risque fort de faire peser sur lui l'hypothèque idéaliste de valeurs posées en soi.

C'est bien pour cela qu'il faut poser le problème autrement encore.

Solitudes

Solitude extrême, d'abord, que celle des survivants du génocide qu'évoque parfaitement Kertész, évoquant Améry : solitude triple en réalité de celui qui ne trouve plus rien devant lui qui pût l'aider ni Dieu qui semble avoir détourné le regard, ni l'autre, ni même sa culture. Solitude de celui qui est radicalement seul au monde en quoi il ne peut même plus faire confiance et qui ne pourra sans doute pas transmettre l'essentiel de cette expérience radicale s'il venait à survivre. Mais moment radical en même temps - ce pour quoi il n'est pas illégitime de parler avec Kertész de culture - parce que moment fondateur : à l'origine, ou à la fin, ceci revient au même, où de morale il n'est pas encore - ou plus - où il n'est pas de relation - ou plus - où il n'est pas de principe encore - ou plus !

Dans la représentation si finement déterministe de Leibniz, les monades sont sans porte ni fenêtre mais l'harmonie est garantie par la relation directe à Dieu ; ici, ce serait un peu comme si la monade, radicalement seule, n'entretenait aucune relation, même à Dieu qui se fût écarté. Moment tragique, radical où l'homme est absolument seul !

Ne l'oublions pas : la morale vient couvrir le moment d'incertitude, plus encore que d'hésitation, en offrant à celui qui ne sait pas, face à une situation inédite, un repère : l'absence de ce repère, nécessairement transcendant, en tout cas extérieur, signe cette solitude extrême. Mais signale également, ou bien l'instant même de la destruction ou au contraire celui de la fondation ; celui où s'effondrent les repères ou bien celui où l'on tente de s'en donner. Signale l'instant a-moral par excellence.

Comment ne pas songer ici à K Jaspers qui s'attacha, pour définir la culpabilité allemande à distinguer quatre niveau de culpabilité dont surtout la culpabilité métaphysique. 2 Ce qui détermine l'humanité de l'homme, ce qui la constitue ce serait bien cette solidarité avec l'autre à quoi je ne puis déroger non seulement sans risquer l'humanité de l'autre mais aussi sans miner la mienne propre. Comment dire autrement que l'humanité tient dans la relation à l'autre ou que pour parler comme Sartre ce n'est pas l'existence qui précède l'essence mais bien la relation. Miner toute possibilité de relation c'est ruiner tout d'un seul tenant et l'existence et l'essence. Hegel l'avait vu qui le perçut sur le mode conflictuel et dialectique. Si crime contre l'humanité il y a ici, il tient métaphysiquement en l'impossibilité de l'humain d'éclore encore.

Comment ne pas songer ici à K Jaspers qui s'attacha, pour définir la culpabilité allemande à distinguer quatre niveau de culpabilité dont surtout la culpabilité métaphysique. 2 Ce qui détermine l'humanité de l'homme, ce qui la constitue ce serait bien cette solidarité avec l'autre à quoi je ne puis déroger non seulement sans risquer l'humanité de l'autre mais aussi sans miner la mienne propre. Comment dire autrement que l'humanité tient dans la relation à l'autre ou que pour parler comme Sartre ce n'est pas l'existence qui précède l'essence mais bien la relation. Miner toute possibilité de relation c'est ruiner tout d'un seul tenant et l'existence et l'essence. Hegel l'avait vu qui le perçut sur le mode conflictuel et dialectique. Si crime contre l'humanité il y a ici, il tient métaphysiquement en l'impossibilité de l'humain d'éclore encore.

Je gage sans grand risque de me tromper que dans les principes qui fondent toute morale, il y a nécessairement cette solidarité sur quoi il faudra bien revenir plus loin.

Moins tragique évidemment mais tout autant métaphysique, demeure la solitude, fondatrice celle-ci qui constitua les prémisses de ce que l'on appellera l'humanisme. Nous y avons sans doute gagné l'autonomie mais comment ne pas voir que depuis la mort de Dieu nous ne disposons de plus aucune référence que nous-mêmes pour déterminer les axes de notre action : à la fois juge et partie, l'homme seul au monde, radicalement seul, n'a plus d'autre interlocuteur que lui-même, plus de socle que lui-même, fragile, incertain et contradictoire.

Bien entendu, ces deux solitudes n'ont rien à voir l'une avec l'autre ni ne sauraient en conséquences être comparées. Et pourtant ! Les deux, irrémédiablement posent la solidarité comme le fondement même de toute humanité, le principe de toute moralité. Désignent la solitude comme le récif mortifère contre quoi ne peut que butter toute moralité. Dieu est mort et ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard que Nietzsche le fît annoncer par un fou : dépassement de toute métaphysique qui mène à une transvaluation de toutes les valeurs ou bien, comme le reprocha Heidegger, simple accomplissement de la métaphysique que l'on n'eût fait que déplacer ? qu'importe au fond puisque c'est avouer que Dieu disparu en tant que surplomb des valeurs morales, tout est à refaire, à repenser .... à refonder.

Dilemme

Du grec δί-λημμα (double proposition), le dilemme désigne un raisonnement comprenant deux prémisses contradictoires, mais menant à une même conclusion, laquelle par conséquent s'impose.

Qu'il y ait ou non un fondement ontologique aux principes moraux, qu'il y ait ou non un Dieu qui dise de manière absolue ce qui est bon ou non, l'homme n'échappe pas à la contrainte de définir pour son action une ligne qu'il juge bonne ne serait-ce que par extrapolation abusive - ou non - de son action singulière.

Au delà de la question de l'existence ou non de réels dilemmes moraux où le sujet serait écartelé entre deux préceptes suffisamment contradictoire pour le conduire à des actions opposées, on peut y lire en tout cas deux choses :

- en deçà de la question du comment agir en cas d'incertitude, en deçà même de la question de savoir si existent réellement ou pas des situations de dilemmes moraux où je serais écartelé entre des obligations contradictoires, la question ne peut pas ne pas se poser de l'origine, du fondement des principes.

- au delà, comment ne pas repérer derrière la question morale, l'exigence avouée ou non, d'une vérité avérée et suffisamment reconnaissable pour qu'elle pût régenter notre action de manière assurée. Avec, au gré, ou bien la pente résolument pessimiste d'un Cioran, ou bien l'appel au Sur-homme de Nietzsche, ou bien encore le sulfureux dépassement de la métaphysique de Heidegger. Car décidément, les remugles nazis ne sont jamais très loin qui nous rappellent l'extraordinaire ambivalence de l'humanisme mais aussi son impossible dépassement.

E Morin n'a pas tort de souligner les deux versants de l'humanisme dont il se plait à ne retenir que le premier : si l'humanisme c'est le sujet responsable et libre de la cité grecque mais aussi le sujet solidaire de la tradition chrétienne, force et de constater que c'est aussi celui de la négation du monde. Pour autant, contrairement à sa fin proclamée par le structuralisme des années 70, il demeure indépassable, en tout cas une question toujours ouverte. C'est bien non dans le sujet, non plus dans l'objet mais vraisemblablement, nous l'avons déjà écrit, dans la relation entre les deux.

Le dilemme est ici : objectivement, comment poser un modèle de développement qui ne sacrifie ni le sujet ni l'objet ? subjectivement, comment penser les fondements moraux de notre action sans pour autant sombrer ni dans le fétichisme d'un monde qu'on eût imprudemment érigé en finalité ni non plus dans spiritualisme désuet.

En même temps, comment ne pas voir combien, sous l'interrogation morale, perce, encore et toujours cette soif sinon de vérité, en tout cas de principes stables et objectifs ; combien peut satisfaisante, rapidement, demeure la morale provisoire que nous n'aurons cessé de nous donner ; combien suintent ici tant la peur que la faiblesse qu'un Nietzsche n'eût eu aucun mal à fustiger comme si nous étions condamnés à tergiverser entre un Mal radical que nous ne savons ni éviter ni regarder en face, d'une part ; et le Bien en soi qui fleure trop l'essentialisme désuet.

Fonder la morale n’est pas le fruit d’une prétention mais d’une absolue nécessité.

Écrire une morale est un projet terriblement ambitieux, mais humble en même temps, cependant. Il vient spontanément à l’idée qu’un sage seul pût en forger légitimement le dessein, mais sa sagesse ne le pousserait-elle pas à lui faire renoncer à une telle vanité ? Car celui qui sait, souvent il se tait, quand seul l’ignorant proclame avec une pitoyable ostentation la vacuité de son discours. Mais le projet est humble en même temps, parce qu’il n’implique pas que l’auteur sache les fondements de la valeur morale : mais bien au contraire qu’il les ignore puisqu’il les recherche. Le philosophe ne cherche qu’à comprendre, et si prétention il y a dans sa démarche, elle tiendrait seulement dans la certitude qu’évoque Alain 3 de la nécessité d’une correcte méthode, d’un rigoureux jugement, et d’une prudence légitime. Alain le dit, Serres l’avait répété dans une émission où il s’était fait connaître du grand public, la philosophie implique logiquement une morale, au même titre qu’elle implique une politique. S’il est exact que la modernité entreprit plus celle-ci que celle-là, il nous appartient de comprendre pourquoi c’est aujourd’hui celle-là, plus que celle-ci qui nous préoccupe.

Ah ! si jeunesse savait si vieillesse pouvait !

Ce soupir nous hante. Il nous semble parfois que la maturité, cette quarantaine que l’on vante parfois si sottement d’un nom qui sonne comme les prémices de la pourriture, que cette maturité ne serait que l’âge où les deux courbes se rejoignent : où la ligne des puissances fait encore mine de ne point s’effondrer, mais renâcle déjà devant l’ascension ; où celle des vertus s’esquisse déjà à quelques modestes crêtes. A la croisée des chemins, quand on peut encore espérer de l’impétuosité qu’elle mène quelque part, quand l’être veut œuvrer pour épargner la sottise à sa dignité, alors il est temps d’ouvrir la question morale, pour écrire les cauchemars et dessiner les espérances qui subsistent.

Au risque de provoquer, on pourrait presque affirmer que la question morale n’est pas, d’emblée, si complexe qu’on pourrait le dire. En effet, elle se situe exactement à cette croisée des courbes, entre sagesse et puissance. Quelque part entre l’acte et la connaissance, puisque nous sommes condamnés au premier, et tellement nostalgiques de la seconde.

Nous agissons : c’est d’abord agir que de vivre. Mais tout acte implique, consciemment ou implicitement une représentation du monde, un jugement préalable, une philosophie. Que l’homme dût d’abord se donner une théorie quelconque, comme le supposa remarquablement Comte 4 , ou que cette dernière lui fût suggérée par une puissance céleste, ne change rien ici à l’affaire. L’homme est d’abord un être qui œuvre et pense à l’aveuglette.

Oui ! la jeunesse souffre de cécité et butte contre le réel dont la nécessité s’oppose à elle au moment même où, non sans grandeur, mais non sans tragique aussi, elle s’essaye à la braver pour mieux s’assurer de son identité, de sa dignité. La jeunesse ne sait pas, mais doit agir néanmoins. Et ceci s’entend pour l‘ontogenèse comme pour la phylogenèse.

Ce schéma est sans doute une simple hypothèse d’école ; elle vaut bien celle de l’état de nature ! En réalité Rousseau ne dit pas autre chose : à l’aube de son histoire, l’homme se heurte à tout, à la nature comme à l’autre ; à l’aveuglette, il lutte pour une improbable survie que son existence même rend plus aléatoire encore. La raison du plus fort résume sans doute l’implacable cécité où se confine l’homme, où la raison, absente, laisse l’acte tonitruer. Le contrat est une ruse qui vise à inverser ce rapport : fonder l’acte sur la raison, et non plus la raison sur l’acte.

Voici confirmé l’adage populaire : ce qui distingue jeunesse et vieillesse ne tient peut-être qu’à l’inversion de ce seul rapport. La philosophie en dépit de ses interminables controverses nous aura au moins appris ceci : il n’est pas de technique neutre ; il n’est pas de stratégie impartiale. Tout acte sous-tend un principe qui le légitime.

Écrire une morale pourrait donc débuter par la critique de ces valeurs, souvent tacites, qui structurent nos démarches et justifient nos errances. Mais il n’est pas certain que la critique puisse elle-même nous sortir du terrain miné et stérile de la redondance : l’acte critique lui-même suppose que l’on tienne la place du procureur ; à moins que ce ne soit, pire encore, celle du policier. Or, ceux-ci, autant que quiconque, occupent une position assise sur des valeurs, celles-là même qu’ils accusent. A défaut d’un introuvable troisième homme, la critique redondante s’étouffe dans le cercle vicieux. Il vaut mieux y renoncer.

Non ! il vaut mieux partir de ce qui rend si urgente la morale après que le siècle eut si constamment œuvré à sa déshérence.

L’omniprésence du mal et la fabuleuse réussite des sciences et des techniques nous obligent à la réflexion morale

L’omniprésence du mal réintroduit la métaphysique.

Nul de véritablement sincère ne peut faire au XXe siècle finissant l’économie d’une réflexion sur la terreur moderne : trois génocides, deux guerres mondiales, la bombe H, cela fait quand même beaucoup, même pour un siècle où, dit-on, l’histoire s’emballe. Il est toujours hasardeux d’affirmer l’absolue singularité d’une époque : ce serait jouer une fois de plus, avec la tendance si typiquement occidentale de tracer des lignes de partage et des repères qui partageraient le parcours humain en d’autant de modernités que de révolutions supposées irréversibles, quand tout montre au contraire que, globalement, la continuité des affres l’emporte sur la discontinuité des espérances.

Il n’empêche ! Auschwitz ! Peut-on s’en remettre ?

La seconde moitié de ce siècle, croyant en avoir définitivement terminé avec la religion, crut de son devoir de balayer tout passé, de marquer des ruptures et de proclamer contre l’idéologie pré-scientifique (ou petite bourgeoise, au choix !) la victoire tant attendue de la science sur l’obscurantisme et l’ignorance. Elle ne réalisa pas que, ce faisant, elle parvint tout au plus à substituer une divinité rationnelle à un Dieu ; une dogmatique à une autre. Ainsi ce siècle avait-il cru, pouvoir se débarrasser du problème du mal en le traduisant en désordre dont il serait peut-être long mais pas impossible de comprendre les conditions de possibilités et les modalités de production. Exit l’idée d’un mal, qui n’était même plus soutenu par sa lutte contre Dieu. Réduit en conflits de classes ou en retorses contorsions de l’inconscient que l’analyste se faisait fort de traquer, le Mal se retrouva, sans sa majuscule, relégué au magasin des accessoires réactionnaires, ou dans les archives cliniques des services psychiatriques.

Toute notre génération aura ainsi appris que le mal ne pouvant s’entendre qu’en rapport au bien, souverain ou divin, s’estomperait invariablement face à la mort de Dieu, prudemment annoncée par un fou chez Nietzsche ; prétentieusement brocardée par le scientisme.

Le mal, un certain bien, difficile à définir, réduit au pathologique ou à la logique des classes, semblait en retour rendre vaine toute idée de transcendance qui viendrait prétendre l’asseoir.

Seulement Auschwitz, et l’attitude de tout un peuple, incroyablement interdit devant l’impossible, l’insupportable, l’irrationnel.

Le réel tout à coup n’était plus rationnel !

Parce qu’impensable, il demeura impensé !

Mais depuis, suinte interminablement notre souffrance. Nous n’avons pas de mots, pas de modèles, pas de sagesse qui sache intégrer cette soudaine irruption du Mal dans l’Histoire.

On peut alors deviner l’aporie de la conscience moderne. En dépit des efforts de certains, il est effectivement difficile de réduire le génocide à un point de détail de l’histoire. Mais, en même temps, l’ériger en moment unique, radicalement singulier de l’histoire, reviendrait immédiatement à renoncer à tous les rêves scientistes d’une philosophie progressiste de l’histoire, aux hallucinations modernistes. Il lui faudrait effectivement admettre cette insoutenable conséquence logique : il y a un mal radical qui, même si rarement, s’incarne dans l’Histoire. Mais alors, s’il y a un mal absolu, ne serait-ce pas parce qu’il y aurait un bien absolu ?

Dès lors la métaphysique, tel un voluptueux retour du refoulé, surgit par la fenêtre quand on croyait enfin l’avoir chassée par la porte.

Comment penser ce bien absolu ?

La dynamique des sciences réintroduit la question de la valeur.

La fabuleuse réussite des sciences qui permet d’espérer qu’aujourd’hui, sinon demain matin, tout est possible, qui semble libérer l’homme de toute autre nécessité que celle qu’il voudra bien s’imposer. Les contraintes que la nature imposait à sa survie, qui semblaient devoir irrémédiablement écraser l’homme peuvent être dépassées, et la nature elle-même si ce n’est maîtrisée, tout au moins amadouée. L’homme est bien devenu “comme maître et possesseur de la nature», puisqu’il dispose du savoir et de la puissance.

Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Interrogeons-nous sur ce il faut. Il n’est pas certain qu’il faille lui conférer une connotation morale ; sans doute ne s’agit-il que d’un constat presque fataliste par lequel nous renonçons à lutter contre l’esprit du temps, à endiguer les perversités du progrès technique. Il nous semble effectivement totalement vain de vouloir lutter contre une progression technique fulgurante. Et ceci pour deux raisons :

la technique obéit à son propre réseau de détermination interne qui sans cesse fait trouver souhaitable ce qui est possible. [6]

toutes les analyses anti-machinistes contemporaines furent toujours les auxiliaires de pensées politiquement réactionnaires voire franchement fascistes ; trop en tout cas pour qu’on puisse y souscrire aveuglément.

Le constat tient en trois points :

Ce qui de la nature, de la vie et de la mort, semblait s’imposer à jamais à l’homme sous le sceau de la fatalité puis de la nécessité, s’offre désormais réellement à notre portée.

La nature, déjà, n’est plus qu’une probable culture. On peut certes regretter la grandeur stoïque de la sagesse antique qui intimait si puissamment à l’homme l’ordre de se soumettre à réel plus fort et structuré que lui. Certes, il y eut quelque grandeur à “renoncer à ses désirs plutôt qu’à changer l’ordre du monde”. Mais l’exhortation semble désormais si désuète ! Nos désirs s’affichent si ostensiblement que l’ordre du monde, transformé, paraît n’avoir plus d’autre rôle que de scander la mélopée de nos plaisirs infiniment renouvelés.

L’homme est seul au monde.

En ceci l’instant est original. Les dieux se sont tus et le sacré s’estompe. Le grand combat qu’on avait imaginé dialectique avec la nature cesse faute de combattant. Mais en même temps, le destin humain se fige. Le dialogue se meut en un insoutenable monologue où seule l’incantation à la gloire humaine peut prendre place. Cette solitude, comme toutes les solitudes, est pénible. Faute d’avoir trouvé des repères qui puissent guider sa démarche, l’humanité se condamne à s’en inventer qui légifèrent sa production. Or, curieusement, ce grand moment, tant espéré, de la liberté (et non plus seulement de la libération) est tout sauf enthousiasmant ! Plutôt sinistrement fade, trivial.

Les sciences, dont on attendait tout, se révèlent incapables d’offrir ce corpus minimal de règles et de normes que l’on avait pris l’habitude de respecter quand il était transmis par les prêtres.

Le savant n’est plus qu’un chercheur ; son discours si souvent abstrus inquiète désormais plus qu’il ne rassure ; ses réponses trop provisoires, trop partielles, frustrent l’exigence si humainement intime d’une “représentation unifiée et cohérente du monde” sans laquelle rien de nos actions n’a de sens.

Toute morale se déploie à la croisée du souhaitable et du possible.

Ces deux séries de constats ne sont pas impunément dressées. Le lecteur sagace aura vite repéré que sont jetés de part et d’autre de la ligne, les signes d’inquiétude et d’angoisse devant le Mal ; les promesses réelles même si encore confusément senties, de la figure éponyme du Bien : les sciences.

Le bon sens populaire affirme qu’on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs. La formule est plaisante, mais plutôt ambiguë : s’agirait-il d’affirmer que le désordre soit fatal ? ou plutôt d’énoncer que du bien naisse nécessairement un certain mal ? ou encore que du mal naisse un certain bien, comme le laisse entendre la dialectique?

On doit alors pouvoir borner le champ de la morale autour de trois repères :

Nous vivons depuis toujours avec le mal, la souffrance et le désordre. Ce qui est nouveau tient au fait que, localement, il nous soit devenu insupportable. La famine fut longtemps vécue par l’humanité comme une fatalité : elle est désormais perçue comme un scandale depuis que nous pouvons raisonnablement espérer l’éradiquer. Ce sont donc bien les limites du supportables, les frontières du mal nécessaire que les progrès techniques contribuent à déplacer.

Nos normes, sociales ou morales, énoncent plutôt le bien à partir du mal que l’inverse.Regardons nos lois : elles édictent les interdits, les actes répréhensibles et condamnables ; jamais ceux qu’il faudrait louer. Et nos enseignants toujours reprochent à l’élève ses défaillances, sans jamais le féliciter pour ses réussites. S’il est un point où le discours des hommes toujours s’opposa à la parole des dieux, c’est bien en ceci. Ceux-ci soulignent le bien et, logiquement, le mal s’en suit ; ceux-là indiquent le mal et le bien implicitement s’en induit. Il en irait ainsi de la morale comme de la littérature. La raison semble, comme transie, devant le bien. Nous ne parlons jamais autant de nos valeurs que lorsque nous ne les définissons pas. Nous sommes intarissables sur le mal, mais, pour autant, sommes-nous capables de nous entendre sur sa définition ? Ainsi tout débat sur les valeurs est-il vicié dès l’origine : il y a sans doute des valeurs propres à la civilisation occidentale ; ce sont celles que nous revendiquons quand nous les sentons menacées ; mais si nous avons, certes, un sentiment confus de les reconnaître lorsque nous les défendons, il nous manque toujours la certitude de les connaître.

Il est vain d’affirmer que nos perversions ne proviendraient pas de nos sciences, de nos savoirs, mais bien plutôt de leurs applications, des techniques. Certes, nos sciences parce que gratuites et désintéressées restent pures de toute intention maligne, mais le fait demeure que, jamais dans l’histoire humaine, on ne vit une découverte enfouie en raison de ses conséquences éventuellement dangereuses. En dépit de tout, la technique humaine, conformément à ses principes, toujours traduit le possible en réel. Qu’on le veuille ou non, ce n’est jamais le souhaitable qui devient possible ; mais au contraire toujours le possible qui devient souhaitable.Il ne servirait à rien de vouer l’humain aux gémonies : c’est tout au plus le rôle d’un Dieu, d’ailleurs. Condamner les techniques contemporaines laisse le goût amer de l’hypocrisie. Nul ne le veut parce que ceci serait condamner l’humain à l’âge de pierre. Il faut prendre l’humain pour ce qu’il est; et la modernité pour ce qu’elle pèse.On ne nous fera jamais croire qu’il puisse en aller autrement. Si, précisément, il est besoin d’une morale, n’est-ce pas précisément parce que l’humain est fini, fragile? Les dieux n’ont nul besoin d’une morale. Il n’est pas faux de dire que l’exigence morale implique implicitement la finitude ; mais erroné de croire que ceci implique en même temps la malignité. On peut toujours se désoler de la bassesse humaine, mais à quoi bon ? Veut-on diviniser l’homme? Ce serait une autre hérésie. Veut-on l’éliminer ? Ce serait une autre folie mégalomaniaque. Le mal absolu que nous rencontrâmes en ce siècle ne tint-il pas, précisément, à cette folie purificatrice, qui tenta d’apurer l’humain comme on nettoie les écuries d’Augias ?

La morale est peut-être le discours du souhaitable, mais elle n’a de validité qu’en s’appuyant sur le possible.

C’est bien en cela que la morale, inévitablement, s’inscrit à la croisée des sciences de la matière, des sciences humaines : au lieu même où l’humain s’invente un avenir.

Ou bien creuse sa tombe.

Le dilemme éthique/management

Bien posée, la question n’est effectivement pas celle de la compatibilité entre morale et management mais bien celle de l’approche d’une morale pour le management.

Cette question peut se poser de diverses manières non exclusives l’une de l’autre mais bigrement contradictoires entre elles parfois :

Politique, parce que le management a affaire avec l’exercice du pouvoir

Sociale, parce qu’évidemment le management a à voir avec la conduite des relations au travail dans les entreprises et les organisations

Historique, parce qu’en réalité management ne peut pas se penser en dehors des forces idéologiques, culturelles, économiques qui le déterminent

Anthropologique parce que le management renvoie inévitablement au rapport que l’homme entretient avec le monde, avec l’autre.

Métaphysique sans doute parce qu’il nous oblige à revoir le rapport entretenu entre l’être et la pensée

On les devine, ces contradictions, qui tiennent toutes à la manière historique ou anhistorique de poser la question. On devine l’aporie : selon que l’on parte du bas – le politique – ou du haut – le métaphysique – on sent bien que l’on sera entrainé vers une approche matérialiste (au sens de Marx) ou idéaliste. Selon que l’on partira de la morale pour parvenir au management ou à l’inverse des pratiques du management pour en exhausser des principes moraux, nous ne parviendrons pas au même résultat.

Ce choix est idéologique ; il est fondateur.

Nous ferons néanmoins ici un pari : celui de se tenir sur la ligne de partage entre ces deux perspectives, gageant que de cet endroit seul, la synthèse est possible. C’est pour cela que nous partirons de cette hypothèse que le forfait est le concept nous permettant de garder cette ligne de synthèse et tâcherons de lui donner un sens !

Approche conceptuelle

A y bien regarder nous pourrions bien dire de la morale et du management la même chose que ce que St Augustin énonça à propos du temps : nous voyons tous de quoi nous parlons mais quand il ‘agit de les définir, les ennuis commencent. C’est que morale comme management sont des concepts étranges : leur extension est très – trop – large ; mais leur compréhension nulle ! C’est d’ailleurs exactement ce que Labica énonçait à partir de la violence ; c’est d’ailleurs ce que l’on peut dire enfin des valeurs, que l’on invoque souvent ; qu’on ne définit jamais.

Le détour étymologique que nous avons tenté précédemment aura eu un mérite : désigner clairement réseaux et carrefour autour de quoi pouvait se penser la question éthique, que ce soit ici pour le management, ou partout ailleurs. Il n’est évidemment pas un espace qui puisse échapper à la question morale, non plus qu’à ses corollaires pour autant qu’on y veuille interroger les conditions du bien agir. Il n’est donc pas de domaine qui ne soit concerné par ses corollaires : responsabilité, liberté etc. D’autant moins que le registre lexical du management est truffé de concepts moraux voire moralisateurs.

La logique voudrait que l’on abordât successivement chacun de ces domaines pour en scruter et analyser les pratiques et les théoriser ensuite. Mais ceci ne nous offrirait au mieux qu’une éthique, vraisemblablement des éthiques non nécessairement compatibles entre elles. Nous savons bien - nous l’avons dit - que du local au global, le chemin est décevant qui ne nous présente souvent qu’un catalogue de bonnes intentions peu satisfaisant. La réponse en est à chercher chez Aristote et son approche de l’équitable. La réponse en est à chercher dans la logique du bon sens – et du droit : il n’est pas de texte, pas de principe qui puisse épuiser tous les cas particuliers. La réponse en est à chercher en philosophie : il n’est pas d’action qui ne suppose une représentation implicite du monde, une morale implicite.

C’est une tâche que d’excaver ces morales-là : travail long et difficile que celui de faire remonter à la surface ce qui se terre dans les bas fonds : une généalogie de la morale. Ce que nous appelions tout à l’heure partir du bas.

C’en est un autre que de se tenir non sur la ligne de l’éthique mais bien au contraire sur celle de la morale et tenter donc, non une sortie mais une descente du global vers le local. Tâche risquée d’ailleurs qui semblerait nous inviter à définir en soi les principes, à les considérer per se, comme des idéalités, comme des êtres. Et derechef la tentation de penser le souverain bien à l’instar de Platon : nous ne sommes décidément pas sortis de la caverne et n’échappons que très difficilement aux modes classiques de position des problèmes.

Un pari ou une méthode

Presque pascalien ce pari augurant qu'en prenant la question morale par ses deux extrémités l'on devrait bien pouvoir, comme n'importe quel tunneliste pouvoir raccorder les deux percements ; et qu'à procéder ainsi l'on puisse éviter aussi longtemps que possible les deux écueils idéalistes et matérialistes - en tout cas qu'il n'y ait pas grand chose à perdre à le tenter.

Double la méthode qui consistera

- d'un côté à observer les pratiques professionnelles et les discours qui les couvrent et légitiment à partir d'une série d'entretiens

- de l'autre à creuser, jusqu'aux lieux et moments de fondations, pour tenter de dénicher ce qui fonde mais en même temps cache toute morale. Ces principes fondateurs que je suppute n'être pas supérieurs à trois devraient logiquement être :

a) la solidarité

b) la réciprocité en tout cas la boucle de rétroaction plutôt que la dialectique

c) la pesanteur et la grâce

1) I Kertész L'holocauste comme culture, Actes Sud 2009, p 82

Tout détenu d'Auschwitz qui ne pouvait pas s'accrocher à une conviction religieuse, raciale ou politique, qui n'avait pas de croyance, de nation ou de mission, mais seulement son destin, sa seule existence, bref, tous les intellectuels solitaires se posaient ces questions. Chacun d'entre eux dressait en lui-même un réquisitoire contre la culture. Hegel s'est trompé lourdement en affirmant que l'esprit est universel; de même, la culture n'est pas non plus universelle. La culture, c'est la conscience privilégiée, une conscience qui objective; or le droit à l'objectivation est une propriété de la conscience privilégiée. D'où la terrible angoisse de voir la culture rejeter le savoir relatif à l'Holocauste, à Auschwitz.

2) K Jaspers La culpabilité allemande Ed Minuit

Il existe entre les hommes, du fait qu’ils sont des hommes, une solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis en sa présence, ou sans qu’il les ignore. Si je ne fais pas ce que je peux pour les empêcher, je suis complice. Si je n’ai pas risqué ma vie pour empêcher l’assassinat d’autres hommes, si je me suis tenu coi, je me sens coupable en un sens qui ne peut être compris de façon adéquate, ni juridiquement, ni politiquement, ni moralement. Que je vive encore, après que de telles choses se sont passées, pèse sur moi comme une culpabilité inexpiable. En tant qu’hommes, si la chance ne nous épargne pas une telle situation, nous nous trouvons acculés à la limite où il nous faut choisir: ou bien risquer notre vie dans l’absolu, sans but parce que sans perspective de succès, ou bien préférer rester en vie puisque le succès est exclu. Quelque part, dans la profondeur des rapports humains, s’impose une exigence absolue: en cas d’attaque criminelle, ou de conditions de vie menaçant l’être physique, n’accepter de vivre que tous ensemble, ou pas du tout; c’est ce qui fait la substance même de l’âme humaine. Mais il n’en est ainsi ni dans la communauté de tous les hommes, ni parmi les citoyens d’un État, ni même à l’intérieur de groupes plus petits; la solidarité reste limitée aux liens humains les plus étroits et c’est ce qui fait notre culpabilité à tous. L’instance compétente, c’est Dieu seul.

3) Alain in Éléments de philosophie

“Le mot philosophie, pris dans son sens le plus vulgaire, enferme l’essentiel de la notion. C’est, aux yeux de chacun, une évaluation exacte des biens et des maux ayant pour effet de régler les désirs, les ambitions, les craintes et les regrets.(…) Cela n’enferme pas que le philosophe sache beaucoup, car un juste sentiment des difficultés et le recensement exact de ce que nous ignorons peut être un moyen de sagesse; mais cela enferme que le philosophe sache bien ce qu’il sait, et par son propre effort. Toute sa force est dans un ferme jugement, contre la mort, contre la maladie, contre un rêve, contre une déception. Cette notion de philosophie est familière à tous et elle suffit.”

4) A Comte, Cours de philosophie positive, I, 63

“Tous les bons esprits répètent depuis Bacon, qu’il n’y a de connaissances réelles que celles qui reposent sur des faits observés. Cette maxime fondamentale est évidemment incontestable si on l’applique, comme il convient, à l’état viril de notre intelligence. Mais, en se reportant à la formation de nos connaissances, il n’en est pas moins certain que l’esprit humain, dans son état primitif, ne pouvait ni ne devait penser ainsi. Car, si d’un côté, toute théorie positive doit nécessairement être fondée sur les observations, il est également sensible, d’un autre côté, que, pour se livrer à l’observation, notre esprit a besoin d’une théorie quelconque. Si, en contemplant les phénomènes, nous ne les rattachions point immédiatement à quelques principes, non seulement il nous serait impossible de combiner ces observations isolées, et, par conséquent, d’en tirer aucun fruit, mais nous serions même entièrement incapables de les retenir; et, le plus souvent, les faits resteraient inaperçus à nos yeux. “

Considérations morales

Considérations morales