| index | précédent | suivant |

|---|

- >2016

Centimètre (encore et toujours)

Une suite ? C'est en tout cas la récentre interview accordée par Valls qui me pousse à y revenir. Et ce très beau portrait brossé d'E Badinter. L'impression détestable qu'il suffirait de ne se déplacer que d'un petit centimètre pour que tout ce qui, auparavent, était détestable, soudain qz fît désirable …

Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà…

Contre le terrorisme, "le combat sera long, l’ennemi est de taille" Vous envisagez d’interdire les défilés. Les manifestations de jeudi seront-elles autorisées?

Compte tenu de la situation, des violences qui ont eu lieu, de l’attentat odieux contre le couple de policiers mais aussi de la tenue de l’Euro, les organisateurs devraient annuler eux-mêmes ces rassemblements. C’est du bon sens! La CGT doit sortir de l’impasse. Cela étant, il y aura dans les prochains jours des discussions entre la Préfecture de police de Paris et les organisateurs afin de voir si les conditions sont réunies pour qu’un rassemblement se tienne. Le principe de notre droit, c’est la liberté de manifester. La responsabilité du gouvernement, c’est s’assurer que les conditions de sécurité sont remplies. [...]

Les Français doivent vivre avec le risque d’autres attentats… J’assume de dire la vérité, surtout quand elle est difficile. C’est cela avoir du respect pour ses concitoyens. Ma responsabilité impose donc de dire aux Français: une guerre nous a été déclarée et nous nous donnons tous les moyens pour la gagner. Le combat sera long, l’ennemi est de taille. Certes, il recule en Irak, en Syrie, en Libye, mais en finir avec la radicalisation de certains individus sera l’affaire d’une génération. Il y aura de nouveaux attentats car jamais la menace n’a été aussi élevée. Il y aura de nouvelles victimes innocentes, ça me coûte de le dire, mais nous devons le savoir et nous y préparer. Nous détruirons les terroristes. Cela demande de la maîtrise et du sang-froid, de nous rassembler autour de nos forces de sécurité et surtout de nos valeurs républicaines.

Interview de la semaine dernière quand il était encore question d'interdire une manifestation contre la loi travail - manifestation autorisée depuis sous des conditions drastiques mais révélant les atermoiement du gouvernement. Qu'il est difficile, quand on se dit de gauche, d'interdire une manifestation quand on célèbre en même temps le Front Populaire ! manifestation qui est quand même un droit constitutionnel ce que cyniquement Sarkozy ne s'est pas fait faute de rappeler.

Image un peu désespérante de cette glissade autoritaire qui est la marque de fabrique de Valls, image d'autant plus délétère quand elle cache la profonde faiblesse d'un pouvoir à bout de souffle qui survit d'atermoiements en reculades, de renoncements en suivisme parfois veule.

Nul n'est Clemenceau qui veut, dont Valls se recommande pourtant. Clemenceau lors de son premier passage à Matignon (1906-1909) se fera sans vergogne briseur de grèves et s'enorgueillira du titre de premier flic de France. Il n'était pas socialiste mais radical, d'un radicalisme qui avec la loi de séparation (1905) avait à peu près achevé son programme initial, devenant un parti de gouvernement constituait désormais le centre de gravité de la vie politique française. Le droit social balbutiait à peine : Clemenceau était passé du côté de l'ordre ; on l'eût préféré de l'autre côté. Tout s'inventait encore et la République elle-même. L'autorité, surtout après 14, allait devenir un leit-motiv : la sienne en 17 allait faire merveille. Rien n'est plus révélateur d'ailleurs que cet échange avec Jaurès à la Chambre :

« Monsieur Jaurès, vous promettez tout à l'ouvrier, mais vous n'êtes tout de même pas le bon Dieu !

- Et vous, vous n'êtes pas le Diable !

- Qu'en savez-vous ? »

Un gouffre entre celui qui exerce le pouvoir et celui qui s'oppose : exercice classique et dans la lignée du parlementarisme. Qui n'est pas non plus si éloigné que cela de ces deux tendances observées en 65 par de Gaulle entre ordre et mouvement et où il voyait la signification ultime de la distinction droite/gauche.

Mais au fond, n'est-ce pas ceci que l'on appelle le sens de l’État, voire la raison d’État, une simple question de posture tant on peut imaginer qu'à positions inversées, celui qui autrefois défendait la contestation, se mettrait aussitôt à défendre l'ordre, une fois parvenu au pouvoir. Question de principe, assurément, de limites, donc de compromis, on peut l'imaginer. Alors oui, question de posture et de légitimité. Chacun dans l'affaire jouant le rôle qui lui est assigné.

Mais un gouffre aussi entre celui qui exerce le pouvoir et celui qui pense ; entre la pratique et la théorie aimerait-on croire ; entre une assez ample souplesse dans l'observance de ses principes et une intransigeance voire une raideur. Entre réalisme - au sens de pragmatisme - et idéalisme ?

Ce serait trop simple ! Mais je ne puis oublier la catastrophe que représente presque toujours l'intellectuel au pouvoir, a fortiori quand il s'agit d'un philosophe. Voire le désastre que provoque sans jamais défaillir la référence politique à une philosophie précise - Rousseau ou Nietzsche en savent quelque chose…

Arendt évoque une hostilité entre philosophie et politique, indiquant en tout cas que depuis Platon, nul philosophe ne peut demeurer neutre face à la politique. J'ai, pour ma part, évoqué l'idée d'un double déni du politique qui serait le fait tant de la philosophie que des politiques eux-mêmes.

Qu'est-ce à dire ? Qu'il puisse se perpétrer une action politique sans assise théorique, idéologique. Évidemment non : à sa manière, toute action est une théorie matérialisée. Que la philosophie - et avec elle tous les champs des sciences humaines - dussent se cantonner en leur pré-carré conceptuel et n'avoir de lien avec le réel que très abstrait, trop hypothétique ? Évidemment non : l'exemple des intellectuels engagés, même et surtout quand ils se fourvoient, désigne assez bien l’inévitable tension qui pousse le penseur vers l'action, quand même il y demeurerait pataud. Qu'il y dût demeurer une irréductible contradiction entre cohérence et fidélité aux principes, d'un côté, et ce que Mendès France appelait la politique du chien crevé au fil de l'eau ? Mais ceci signifierait la condamnation même de l'action réduite au pire à l'impuissance, au mieux à l'arrangement comme si traduire une idée en acte revenait à la trahir inéluctablement ou que la pensée demeurât un aimable decorum, nécessaire peut-être mais totalement inutile.

Question de regard, de position, de posture ? Qui exerce le pouvoir a des décisions à prendre et vise l'efficacité entendue au moins comme la poursuite d'une fin décidée quand celui qui théorise n'a que la cohérence à mettre en évidence qui autorise une meilleure compréhension des événements qui se présentent invariablement en un aimable fouillis. Qui pense vise l'universel ; qui agit, au contraire, y renonce définitivement. Entre les deux, un gouffre.

Trois figures

Qui me viennent spontanément à l'idée :

|

|

|

|---|

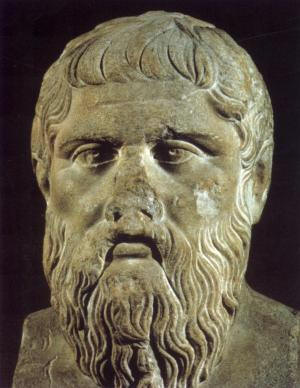

- Platon d'abord qui met si bien en évidence combien celui qui parvint à s'extirper de la caverne, répugne à y redescendre. Avons-nous assez remarqué combien il n'était pas parvenu seul à en sortir ; combien il ne parvient pas, seul, à y retourner.

- Cioran, ensuite, dont le scepticisme radical en même temps fascine et trouble, qui s'est toujours tenu à l'écart tant des autres que de l'action et qui aura toujours conçu cette dernière comme un renoncement à soi et à l'universel, comme un divertissement tout juste bon à apaiser nos angoisses.

- Mendès-France, à l'autre extrémité de la ligne, du côté de l'action, aura, bien involontairement, illustré l'impuissance du politique à concilier efficacité et fidélité aux principes. Ce que les gaullistes, assez sottement d'ailleurs, n'eurent de cesse de lui reprocher tenait bien à cela : d'avoir tenu trop rigidement à sa conception de la République, il se serait isolé, condamné au ministère de la parole … à l'impuissance. Autre manière de dire qu'efficacité de l'action équivaut à compromis, arrangement.

La sphère de la conscience se rétrécissant dans l'action, nul qui agit ne peut prétendre à l'universel, car agir c'est se cramponner aux propriétés de l'être au détriment de l'être, à une forme de réalité au préjudice de la réalité. Le degré de notre affranchissement se mesure à la quantité d'entreprises dont nous nous serons émancipés, comme à notre capacité de convertir tout objet en non-objet. La tentation d'exister,

in Oeuvres, coll. Quarto, éd. Gallimard, p. 825

Cioran, à son étrange manière le dit : nul ne peut voir les choses telles qu'elles sont. Le pourrait-il d'ailleurs qu'il serait un monstre de sortir ainsi de l'humain. D'où l'impossibilité d'agir sans renoncer ipso facto à l'être pour se contenter de croire agir sur telle ou telle de ses propriétés. Les grecs avaient vu juste qui considéraient que l'entendement humain était bien trop faible et si cruellement fini pour oser seulement espérer pouvoir embrasser la totalité de l'être ; n'avaient pas tort de considérer que vivre était une malédiction qui écartelait entre les deux extrêmes de l'impuissance et de l'hybris. Sans doute dut-ce un peu paradoxal d'en appeler à la philosophie pour le peu de résultats qu'elle se savait elle-même pouvoir offrir - mais entre deux maux ne choisit-on pas le moindre ? - sans doute ceci peut-il sembler choquant à nos regards fragiles de ne voir cette solution proposée qu'à quelques uns, néanmoins le projet politique y prend-il tout sens sens qui est de ménager, entre chaos et nécessité, un îlot où, même provisoirement, quelque chose de l'humain puisse se déployer avec quelque justice et ordre. Car tel est bien, le sens si particulier que revêt le politique aux yeux des grecs et qu'il ne quittera plus. C'est A Comte qui l'a le mieux entrevu, lui qui n'imagina jamais que la philosophie positive, qui est pour lui, loin d'une simple doctrine, l'aboutissement du développement de l'esprit humain, qui n'imagina jamais que la politique n'en fût l'aboutissement logique. Le Cours de philosophie positive se prolongea ainsi par le Système de politique positive. Qu'il fallût préalablement compléter l'échelle encyclopédique par une physique sociale, évidemment, mais cette dernière ne s'entendit à ses yeux que comme le socle scientifique indispensable qui pût rendre possible la technique correspondante : le politique. Le politique ne saurait en aucune manière être la prérogative exclusive d'une aristocratie à même d'imposer un rapport de forces qui lui fût favorable ; elle n'est pas même l'organisation nécessaire des relations humaines : elle se veut nécessairement la substitution, aux rapports de forces, au fait du plus fort, d'un ordre institué qui se veut l'application d'une philosophie, quoiqu'on en ait, c'est-à-dire au moins, dans son sens le plus faible, d'une conception de l'homme.

Il faut aller jusqu'au terme de cette idée parce qu'elle permet de mieux saisir ce qui est en jeu : au sens de ce qu'affirme Cioran, le politique est le pari, sans doute fou, vraisemblablement démesuré, d'une action qui pût se maintenir dans l'universel. Qui, manifestement n'y parvient pas. Permet de comprendre pourquoi 1789 commence par des déclarations universelles, pourquoi notre constitution contient un préambule - celui de la constitution de 46 - consistant lui aussi en une déclaration des droits de l'homme ; permet de mesurer la pente dévalée sitôt qu'on aura, non pas tant céder la place aux technocrates que laisser se propager une conception technocratique du politique. St Simon, on le sait, affirmait qu'il fallait remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses : on n'a pas tort d'écrire que l’ironie de l’histoire veut que son rêve s’accomplisse sous la forme du gouvernement des choses et de l’administration des hommes.

On comprend bien ce qui avait pu animer un Saint Simon, pourtant en même temps proclamé par Marx lui-même une des sources du matérialisme historique : substituer aux dirigeants traditionnels qui, malgré la Révolution, demeuraient des dirigeants de naissance, soit dans le cadre de la monarchie héréditaire, soit dans celui, plus libéral d'un système où les mêmes élites se partageaient indéfectiblement le pouvoir. L'administration des choses, au moins, ouvrait la porte à la compétence et donc à tous. Dans un contexte bien différent qui était celui de la désagrégation de la démocratie athénienne, Platon ne rêva pas d'autre chose : confier le pouvoir aux philosophes qui précisément ne le désiraient pas, revenait en même temps à s'assurer d'un gouvernement de sages et de personnalités compétentes en même temps que d'un antidote contre d'éventuels abus de pouvoir. Ici encore on mesure la pente dévalée : Athènes avait su distinguer d'entre les postes qui exigeaient un savoir-faire technique des responsabilités à proprement parler politiques ; on accédait aux premiers par élection et l'aristocratie qui s'y constituait n'avait rien de gênant puisque c'était là justement ce que l'on recherchait - trouver les meilleurs - mais qu'à l'inverse pour les charges spécifiquement politiques, tous les citoyens étant égaux on s'en remettait au tirage au sort et à la limitation dans la durée des mandats. La démocratie moderne n'était déjà pas chimiquement pure de ne pouvoir être directe, d'être seulement représentative ; elle est devenue politiquement monstrueuse de tout ramener à des recettes qu'il n'y aurait qu'à correctement suivre, et l'humain à des réseaux qu'il conviendrait de juste ordonnancer.

Mendès, involontairement, le concède : demeurer fidèle à sa conception parlementaire de la République, récuser les coups tordus - à propos de la gestion gaullienne de la question algérienne - revint pour lui à rester dans l’opposition. Il faut écouter Sanguinetti dans sa longue question avouer son incompréhension : la gravité de la crise impliquait tous les compromis. Pythie plutôt qu'acteur, dit-il. C'était déjà avouer sa conception césarienne de la République de ne pouvoir imaginer un quelconque rôle pour l'opposition.

Bien sûr on pourrait arguer que ce sont plutôt les faiblesses inhérentes de la IVe qui empêchèrent Mendès d'aller jusqu'au bout du processus entamé de décolonisation. Pour autant, force est d'admettre qu'en dépit de son autorité et des pouvoirs qu'ils s'est conférés, De Gaulle mit plus de quatre années à en finir avec la guerre d'Algérie, non sans renoncements, ni duperies d'ailleurs.

![]() Sommes-nous restés prisonniers d'une approche théologique du pouvoir ? Remarquons-le, dans les textes, la réalisation suit immédiatement la parole décisive. Que la Lumière soit et la Lumière fut. L'omnipotence se reconnaît toujours dans les textes par cette contiguïté entre la parole et l'acte ; au contraire, l'impuissance par la distance parfois vertigineuse entre les deux. D'où chose extraordinaire, rien ne s'en suit. Si pour agir, il faut tout connaître et voir les choses comme elles sont, ce qu'énonce Cioran, alors seul Dieu est action, est le seul chez qui être, parole et acte coïncident immédiatement. Alors l'homme qui n'est ni ange ni bête, ni dieu ni démon, qui ne voit jamais les choses que d'un seul et bien étroit point de vue, demeure aux antipode de toute connaissance possible, à l'écart maximal de toute action valide.

Sommes-nous restés prisonniers d'une approche théologique du pouvoir ? Remarquons-le, dans les textes, la réalisation suit immédiatement la parole décisive. Que la Lumière soit et la Lumière fut. L'omnipotence se reconnaît toujours dans les textes par cette contiguïté entre la parole et l'acte ; au contraire, l'impuissance par la distance parfois vertigineuse entre les deux. D'où chose extraordinaire, rien ne s'en suit. Si pour agir, il faut tout connaître et voir les choses comme elles sont, ce qu'énonce Cioran, alors seul Dieu est action, est le seul chez qui être, parole et acte coïncident immédiatement. Alors l'homme qui n'est ni ange ni bête, ni dieu ni démon, qui ne voit jamais les choses que d'un seul et bien étroit point de vue, demeure aux antipode de toute connaissance possible, à l'écart maximal de toute action valide.

Il y a bien ce passage au début du Faust de Goethe, passage où le héros se retranchant dans son cabinet de travail, un peu las de tant de recherches infructueuses, s'en va chercher consolation dans la traduction du Nouveau Testament comme si ce travail-ci, tout aussi intellectuel que ses recherches habituelles, pouvait compenser ses échecs ordinaires.

Il est écrit : Au commencement était le verbe !

Ici je m’arrête déjà ! Qui me soutiendra plus loin ?

Il m’est impossible d’estimer assez ce mot, le verbe ! il faut que je le traduise autrement, si l’esprit daigne m’éclairer.

Il est écrit : Au commencement était l’esprit !. Réfléchissons bien sur cette première ligne, et que la plume ne se hâte pas trop ! Est-ce bien l’esprit qui crée et conserve tout ? Il devrait y avoir : Au commencement était la force ! Cependant tout en écrivant ceci, quelque chose me dit que je ne dois pas m’arrêter à ce sens. L’esprit m’éclaire enfin ! L’inspiration descend sur moi, et j’écris consolé : Au commencement était l’action !

Goethe, Faust Entre traduction et trahison, on le sait, il est plus qu'un voisinage : un risque constamment couru ; entretenu. Nous sommes tous, finalement, des traducteurs qui portons le sens d'ici à là, nous efforçant le plus souvent de l'amener intact, redoutant de ne toujours y parvenir. Je cherche mes mots pour qu'ils incarnent au mieux ma pensée ou mes sensations alors que je sais bien qu'il n'est pas de pensée sans mot et que deviendrait fou quiconque s'exercerait à penser sans langage. Le politique lui-même, quand il se targue d'être représentant, transporte les voix, se croit porte-parole, et bien entendu, le plus souvent s'en éloigne, les couvre voire les étouffe parce qu'il s'imagine ne pouvoir faire autrement, qu'il les oublie, ou se vante de leur substituer sa propre volonté ! Êtres de réseaux, nous nous tenons à l'intersection et tantôt laissons passer, tantôt bloquons. Je l'ai écrit souvent, Paraclet et Diable sont juchés sur la même intersection : celle du λόγος. A la fois notre pire ennemi - dis oui ou dis non ; le reste vient du Malin ! - et le seul promontoire où nous hisser : il n'est qu'à considérer l'incapacité qu'eut Cioran à justifier avoir écrit son Précis de Décomposition en 49. C'est que la pensée est déjà un acte - et l'écriture évidemment.

C'est bien ce que Faust découvre dans sa traduction : λόγος est absent du texte ; il ne figure d'ailleurs pas dans la Bible de Luther. Mais lisons bien : d'esprit à force puis de force à action, voici continuité que suggère assez bien le terme grec disant à la fois recueil et rassemblement, continuité évidente chez Dieu - si difficile - impossible ? - chez l'homme.

Chez Goethe, la réunion de la pensée et de l'action se fera sous l'égide de la tentation - mais après tout n'était-ce pas déjà le cas dans le texte de la Genèse. Cet arbre interdit, qui est celui de la connaissance du bien et du mal, la manducation du fruit, oui, voici les premiers actes humains … et ils relèvent de la faute.

Ce qu'on appelle "sagesse" n'est au fond qu'une perpétuelle "réflexion faite", c'est-à-dire la non-action comme premier mouvement.

De l'inconvénient d'être né, in Oeuvres, coll. Quarto, éd. Gallimard, p. 1281

C'est ici que j'entrevois quelque chose qui ressemblerait à une malédiction de l'action : comme si la voie menant de la pensée à l'action était obstruée ou dût invariablement mener ou bien à la tyrannie, ou bien à la compromission ou bien encore, ce qui est bien le moins grave, à l'échec. Les intellectuels valent quand ils jouent le rôle de tireur de sonnette d'alarme, quand ils contestent ou proposent des modèles alternatifs ; on les aime quand ils titrent J'accuse ; montent sur les couvercles de poubelle et en appellent à l'union entre classe ouvrière et jeunesse étudiante ou bien encore dénoncent injustice, torture etc. Tellement moins quand ils s'entichent d'exercer le pouvoir. Pas du tout quand ils se dévoient et se mettent à dénoncer.

Cruel dilemme : accepter de mettre les mains dans le cambouis et être à peu près certain de se fourvoyer voire de se perdre dans la trahison ou bien rester paisiblement sur son Aventin théorique et égrener sempiternellement les infinies mélopées de l'impuissance.

C'est en tout cas pour cela que je ne peux jamais tout à fait me résoudre à mépriser les politiques même s'ils suscitent plus souvent qu'à leur tour ma colère et trahissent une franche indignité : ceux-là au moins acceptent le risque majeur d'être demain pernicieux et parfois vulgaires . Le plus souvent les deux.