| Introduction | Livre I | précédent | suivant |

|---|

Confidences

Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.

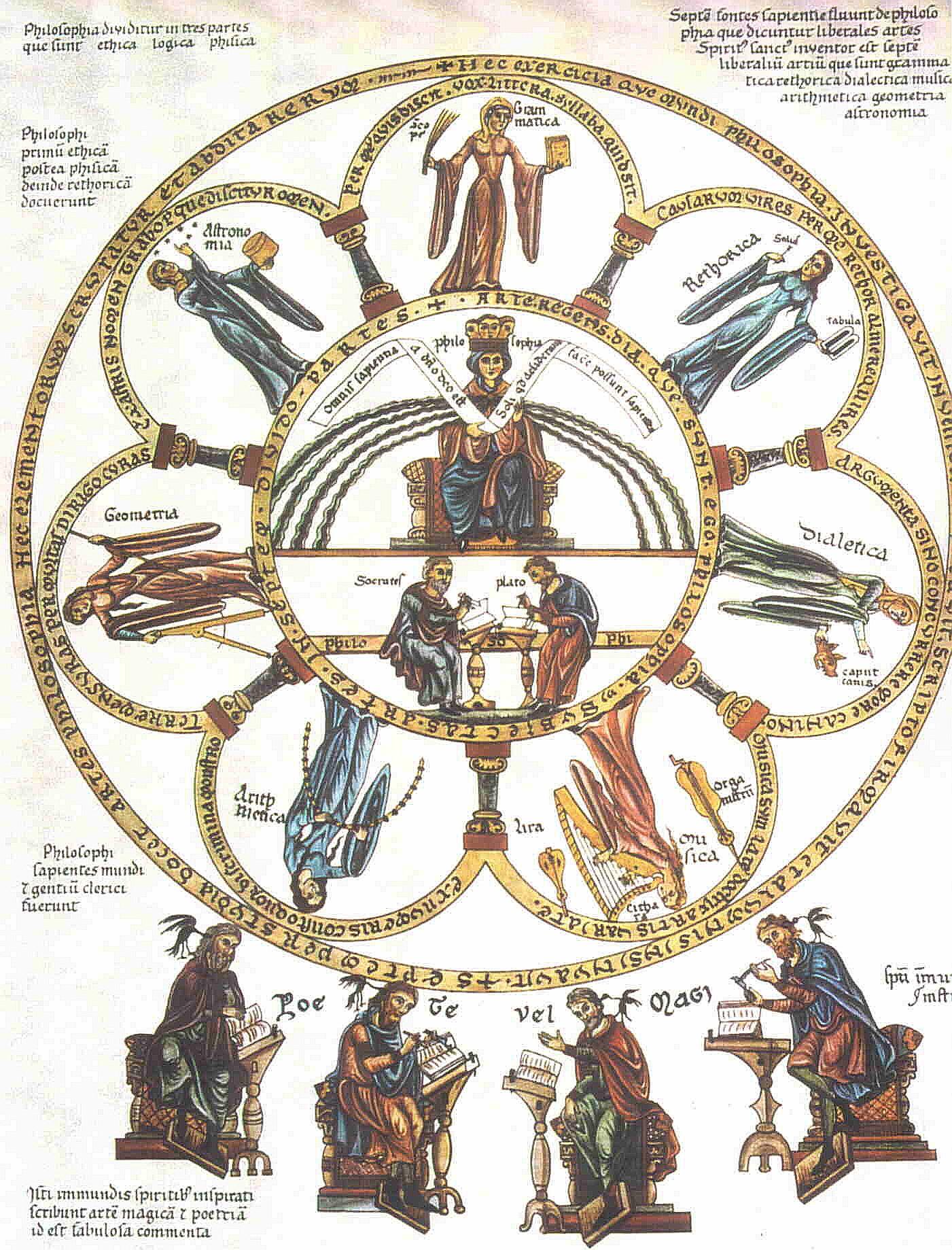

Parce qu'il faut savoir partir parfois de ce qu'il y a de plus dru et souvent de plus opaque dans ce vécu qui fait le tissu de la métaphysique que nous voulons esquisser. Que, décidément, on y peut parvenir par le haut, sans doute, et les théories donc qui fleurirent depuis l'aube grecque ; mais par le bas également, par cette expérience que nous nourrissons au moins autant que subissons de notre être au monde.

La certitude d'une présence

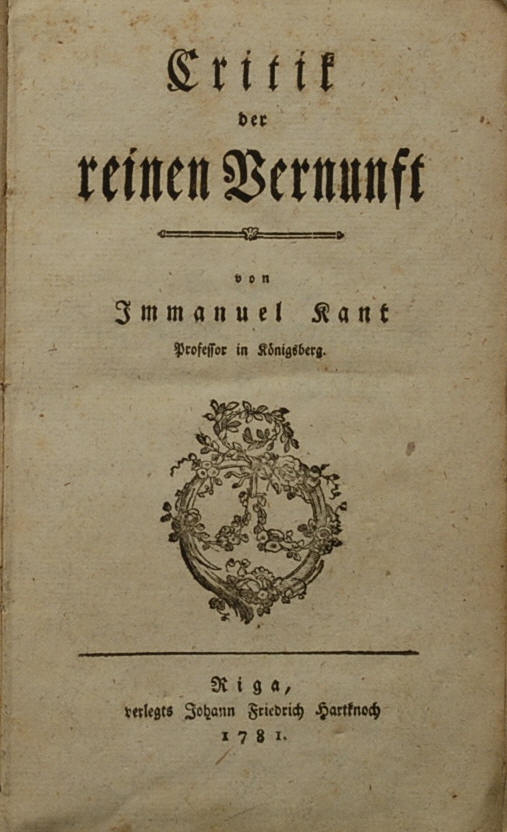

Foi, conviction, certitude ? Assurance du charbonnier, pari hasardé par intérêt pas toujours glorieux, fruit d'un raisonnement qu'au moins depuis Kant(3) l'on sait n'être pas concluant ? Comment rendre compte de ce rapport à Dieu dont on hésite à dire qu'il est l'objet d'une croyance, qui peut n'être que celui d'une habitude autrefois acquise sur le banc des évidences les plus élémentaires ; qui est parfois l'expérience d'une présence. J'ai, je l'avoue, toujours été reconnaissant à Kant d'avoir désormais permis de ne plus pouvoir considérer le croyant comme un imbécile, non plus que le mécréant comme un salaud. Après lui, toute tentative rationnelle de preuve de l'existence de Dieu est vouée à l'échec, à quoi il eût bien fallu autrement se résoudre ; depuis lui, au moins, la tolérance est de mise... à défaut d'être toujours une réalité !

Foi, conviction, certitude ? Assurance du charbonnier, pari hasardé par intérêt pas toujours glorieux, fruit d'un raisonnement qu'au moins depuis Kant(3) l'on sait n'être pas concluant ? Comment rendre compte de ce rapport à Dieu dont on hésite à dire qu'il est l'objet d'une croyance, qui peut n'être que celui d'une habitude autrefois acquise sur le banc des évidences les plus élémentaires ; qui est parfois l'expérience d'une présence. J'ai, je l'avoue, toujours été reconnaissant à Kant d'avoir désormais permis de ne plus pouvoir considérer le croyant comme un imbécile, non plus que le mécréant comme un salaud. Après lui, toute tentative rationnelle de preuve de l'existence de Dieu est vouée à l'échec, à quoi il eût bien fallu autrement se résoudre ; depuis lui, au moins, la tolérance est de mise... à défaut d'être toujours une réalité !

Pour autant, comment réfuter chez l'autre le sentiment de cette présence ? Ce serait convéniente et terriblement efficace suspicion que de déceler chez lui, à l'envi, ou bien paresse intellectuelle, ou bien encore peur panique devant les contradictions du monde qui pousserait à chercher dans un au-delà consolations ou certitude, ou bien encore détermination forte de l'idéologie dominante dont la caractéristique, justement, serait de balayer toute idéologie dominée ... Mais, précisément, c'est ici soupçon qui vise non tant à contredire l'argument de l'autre qu'à le nier, à ruiner la pertinence de sa position ou, pire, à le délégitimer en son être même. On ne fera jamais que toute interprétation à la Freud ou Nietzsche - qui dégradèrent ainsi la foi en simple symptôme soit d'une faiblesse soit d'un refoulement - n'équivalassent pas en même temps à une dénégation de l'autre et un bien pratique subterfuge permettant de s'éviter le dialogue voire la critique - en tout cas la considération - de l'autre. Derrière tous ces subtiles arguties, parfois bien troublantes, il y a, implicite, ceci : il est impossible de prouver Dieu ; donc, puisque tu y crois néanmoins, c'est que tu es soit victime, soit malade !

Alors, affronter ce sentiment de présence, quand même. Conche n'a assurément pas tort de relever qu'il change tout, et oriente la réflexion plutôt vers la théologie que la métaphysique ; ni donc de considérer que les philosophies au moins jusqu'à Kant ne fussent que des théologies déguisées. Est-il pour autant juste de les balayer d'un revers de manche ? Possible, oui, parce que toute métaphysique, il l'aura assez dit, s'appuie de toute manière sur une pétition de principe et demeure pour cela toujours celle d'un individu ! Mais c'est affirmer en même temps qu'une métaphysique demeure possible qui tienne en considération cette présence ressentie, en face de soi, d'un Dieu.

Elle me gêne d'autant moins qu'après tout, le message qui en découle, la morale qui s'en prescrit, a toutes les valeurs humanistes voulues.

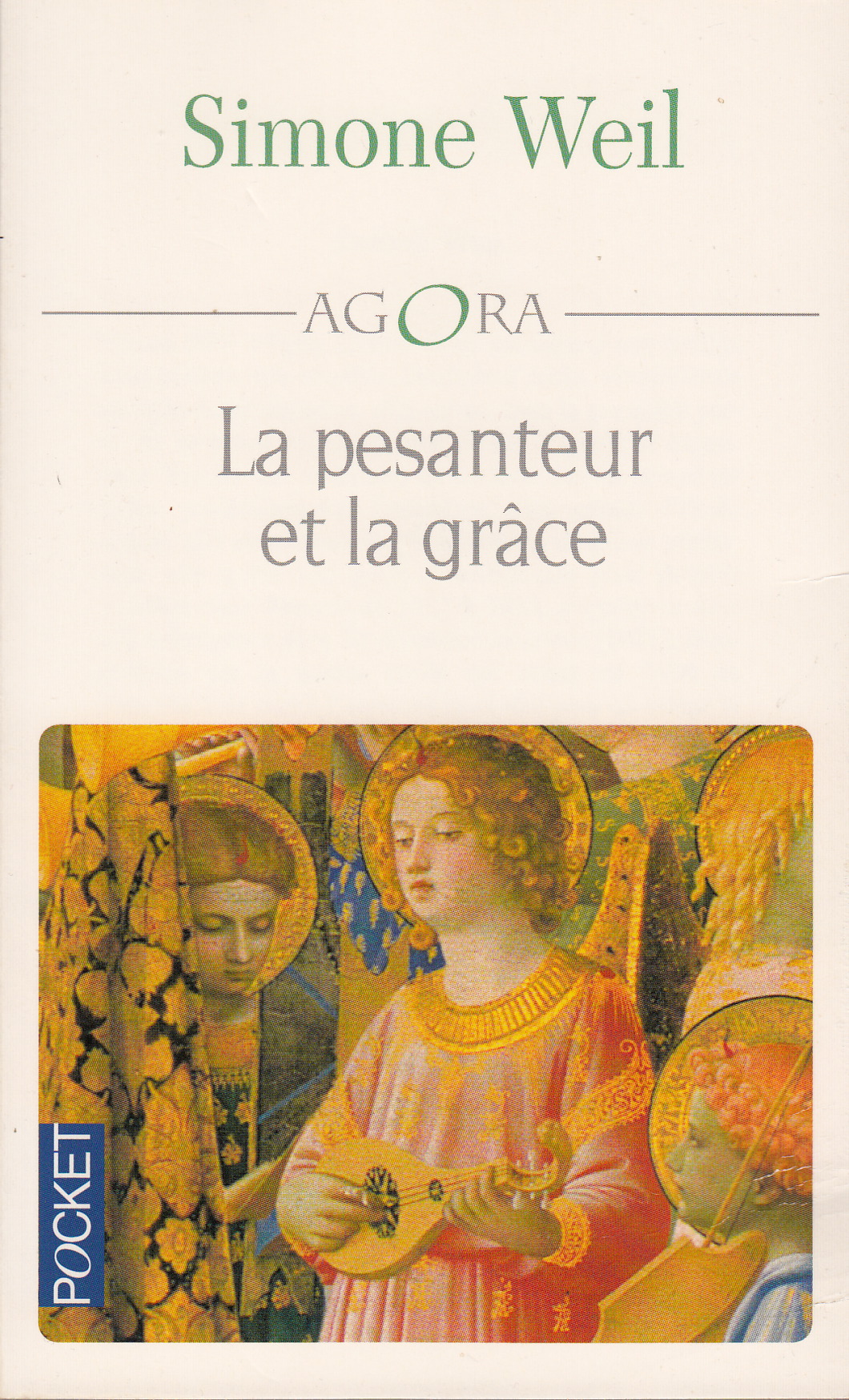

Ma plume hésite quand il s'agit d'évoquer Dieu, même quand elle ne cherche qu'à esquisser le sentiment de sa présence. Il est, sans conteste, la borne ultime où échoue notre raison à le saisir ou prouver. Comment après tout faire entrer l'infini de l'être dans le fini de la pensée, des concepts, des mots. Mais l'essentiel n'est sans doute même pas ici. Peut-être dans le risque de rabattre le divin sur l'humain par cette constante disposition de notre entendement qui conclut toujours de ce qu'il ne connaît pas à partir de ce qu'il connaît, qu'évoquait déjà Spinoza dans l'Appendice du De deo. (4) et de manquer ainsi son objet par l'acte même de le vouloir saisir. Mais surtout pour la part d'intime qui s'y niche. On pourrait croire que ce fût nos habitudes républicaines qui nous enseignèrent à classer la foi dans l'ordre de la vie privée ; en réalité il en va de bien autre chose dont témoigne assez bien l'apparente contradiction pouvant exister entre un Augustin qui fait de Dieu le plus intime à soi, et S Weil celui qui de nous serait le plus éloigné. Trivialement exprimé, la question ne tient pas tant dans le doute jeté sur ce sentiment où se calfeutreraient je ne sais quel refoulements, sublimations ou exutoires, elle réside dans ce que l'on fait de ce sentiment.

Ma plume hésite quand il s'agit d'évoquer Dieu, même quand elle ne cherche qu'à esquisser le sentiment de sa présence. Il est, sans conteste, la borne ultime où échoue notre raison à le saisir ou prouver. Comment après tout faire entrer l'infini de l'être dans le fini de la pensée, des concepts, des mots. Mais l'essentiel n'est sans doute même pas ici. Peut-être dans le risque de rabattre le divin sur l'humain par cette constante disposition de notre entendement qui conclut toujours de ce qu'il ne connaît pas à partir de ce qu'il connaît, qu'évoquait déjà Spinoza dans l'Appendice du De deo. (4) et de manquer ainsi son objet par l'acte même de le vouloir saisir. Mais surtout pour la part d'intime qui s'y niche. On pourrait croire que ce fût nos habitudes républicaines qui nous enseignèrent à classer la foi dans l'ordre de la vie privée ; en réalité il en va de bien autre chose dont témoigne assez bien l'apparente contradiction pouvant exister entre un Augustin qui fait de Dieu le plus intime à soi, et S Weil celui qui de nous serait le plus éloigné. Trivialement exprimé, la question ne tient pas tant dans le doute jeté sur ce sentiment où se calfeutreraient je ne sais quel refoulements, sublimations ou exutoires, elle réside dans ce que l'on fait de ce sentiment.

Que peut bien vouloir dire aimer Dieu ?

Exprimer l'indicible

Je sais aujourd'hui ce qu'exprimer veut dire, à la difficulté chaque fois ressentie de dire ce qui appartient à l'intime ; je comprends aujourd'hui, en tentant maladroitement de l'écrire combien le lien qui me rive au divin relève pour moi de cette intimité. Dans exprimer il y a bien sûr cet ex qui dit le mouvement de sortie, il y a surtout ce premo - presser, comprimer - qui vient tout droit de τρεμω - trembler, s'agiter. Exprimer, par le geste dur de la pensée, par la compression qu'imposent les mots, par la compression, la torsion que trahit à peine le co-agitare d'où nous avons tiré le cogito, c'est d'abord un incroyable effort que l'on s'impose à faire jaillir ce qui était comprimé. Ce n'est pas moi qui tremble à dire ce qui était implicite ou caché, c'est ce caché-là qui tremble d'ainsi fuser ... Ce qui fait l'intime, ne sort, ne se montre et manifeste c'est-à-dire n'existe que dans ce tremblement. Où j'entrevois la collusion incroyable entre cette vérité que le grec nomme ἀλήθεια qui peut être entendue alors comme passage tremblant du caché au non caché et ce qu'il peut y avoir de crainte dans le geste même de l'expression. La difficulté ressentie ici à mettre des mots sur cet intime-ci n'est donc pas (seulement) le résultat intempestif de quelque pudeur héritée d'une éducation austère où la méfiance à l'égard du moi aurait sa part, comme je le crus, elle tient en l'acte lui-même : ordonnancer selon l'ordre des raisons et du discours ce qui initialement s'offre d'un seul tenant ne va ni sans écartèlement ni sans séparation : pour passer ainsi du gris et immédiat au clair et distinct il en va de trop de torsions et souffrances, d'esprit comme de corps. Hegel n'a pas tort assurément d'affirmer que l'acte de penser est tout sauf spontané ; celui d'exprimer l'est déjà ; l'est toujours ; et je retrouve cet effort jusque dans les corps contorsionnés du chercheur qui se voûte sur la feuille ou le grimoire, gratte et interprète un texte ou tente de reconstituer avec peine et souffrance, doute et incertitudes, le sens d'un fragment. (6)

Mais c'est une chose de se colleter avec les ronces de la méthode, les affres de l'incertitude et les pièges du langage, c'en est une autre d'embrasser du regard ce qui précisément se dérobe ... de qui ne se nomme pas autrement que comme Qui est voire comme celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant - Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ -

Comment dire qui ne se nomme pas ? ni surtout en vain ?

La question, répétons-nous, n'est pas celle de prouver : que ce soit impossible, l'enfant que je fus l'ignorait évidemment mais je ne puis oublier le soulagement ressenti à ma première lecture de Kant. Dieu n'était pas un concept que pussent décortiquer les diverses théories, non plus qu'une cause ordinaire qu'on pût simplement ranger à sa place première dans l'enchaînement des faits. Que le monde eût une cause comme n'importe quelle chose qui s'offrait à mon jeune regard ne me posait pas de problème particulier et je crois bien que Comte avait raison en supposant que tout enfant fut assez spontanément théologique ; non ce qui me hantait alors c'était bien, je crois, cette trouble évidence d'un être que j'étais convié à aimer mais qui me paraissait si terriblement absent, si implacablement silencieux ... Qui pesait là toujours sans y être jamais.

Elle est plutôt dans ce lien si aisément difficile qui ne relève pas du sentiment même si l'émotion y a sa part ; qui ne se réduit pas à la contemplation même si le regard y participe : on n'aime pas Dieu assurément comme on aime une femme, un ami ou un enfant et si cet amour-ci participe de l'engagement, avions-nous dit, ainsi que de la grâce, s'y niche en tout cas aussi quelque chose relevant de l'écoute. Le registre de la pensée tourne presque toujours autour de la vision - théorie ; évidence ; contemplation - pourtant ... : de la donation de la loi au Sinaï à l'épisode du Golgotha, il n'est pas une théophanie qui ne se donne à entendre et repousse au loin ce qui s'offre à la vue. Ce que, même, confirment la tradition de la petite voix de la conscience morale intérieure ou bien encore le récit que fait Platon du démon de Socrate.

Elle est plutôt dans ce lien si aisément difficile qui ne relève pas du sentiment même si l'émotion y a sa part ; qui ne se réduit pas à la contemplation même si le regard y participe : on n'aime pas Dieu assurément comme on aime une femme, un ami ou un enfant et si cet amour-ci participe de l'engagement, avions-nous dit, ainsi que de la grâce, s'y niche en tout cas aussi quelque chose relevant de l'écoute. Le registre de la pensée tourne presque toujours autour de la vision - théorie ; évidence ; contemplation - pourtant ... : de la donation de la loi au Sinaï à l'épisode du Golgotha, il n'est pas une théophanie qui ne se donne à entendre et repousse au loin ce qui s'offre à la vue. Ce que, même, confirment la tradition de la petite voix de la conscience morale intérieure ou bien encore le récit que fait Platon du démon de Socrate.

En réalité Dieu ne se voit pas, ne doit surtout pas se voir faute d'être pétrifié sur place et même l'élu, le prophète, ne le peut. En revanche, il s'entend et sa parole s'accompagne souvent de tonnerre ou d'éclairs, de  ciels menaçants(7) . Or ce passage d'un registre à un autre est loin d'être anodin : écouter la parole c'est bien faire silence pour que rien autour de soi ne vienne parasiter la parole ; c'est entrer en soi-même d'où toutes les figures de sages, d'anachorètes ou bien encore de moines qui se retirent du monde, se mettent à l'écart, au moins provisoirement ; c'est enfin obéir dont le sens premier est bien celui d'écouter ou de relayer la parole.

ciels menaçants(7) . Or ce passage d'un registre à un autre est loin d'être anodin : écouter la parole c'est bien faire silence pour que rien autour de soi ne vienne parasiter la parole ; c'est entrer en soi-même d'où toutes les figures de sages, d'anachorètes ou bien encore de moines qui se retirent du monde, se mettent à l'écart, au moins provisoirement ; c'est enfin obéir dont le sens premier est bien celui d'écouter ou de relayer la parole.

Wiesel, dans un passage déjà cité(8) évoque la torture morale que l'on inflige à son héros en lui interdisant de parler, même à soi-même ; et donc aussi de penser. La souffrance, ici, commence dès lors que les mots, l'ordre donc de la pensée comme du langage cessent de pouvoir relayer les images. Wiesel a vu ce passage à la limite : ici, parce que contraint, il est le destructeur de la conscience individuelle ; là, parce que volontaire, il est entrée en soi et découverte.

A l'instar de la vue, l'ouïe, puisque organe des sens, relève de l'intuitif parce qu'offre à entendre de manière mélangée et sans truchement aucun - immédiatement. Organe précieux où la plus fluette des voix n'est jamais écrasée par le brouhaha ambiant et où la mélodie grêle du violon enrichit harmonieusement la masse orchestrale qui ne la nie jamais au même titre que le petit pan de mur si bien peint en jaune, presque invisible au premier abord, subitement donne sens et vie à la vue de Delft .

Oui, je le crois bien, ce qui fait cet indicible-ci, qui fonde la relation à Dieu, relève bien de l'intuitif, d'un intuitif qui dépasse pourtant de loin le domaine étriqué et souvent fallacieux de l'empirique.

Ce que l'allemand nomme Empfindung - émotion, sensation, sensibilité - dans cet étrange configuration où trouver -finden- est lié à une particule signifiant séparation, distance ou privation ; ce que le grec nomme αισθησις ( où résonne encore ce qui souffle et exhale αισθω) - ce que le latin nomme intuieri - avoir le regard sur - tous ces termes qui semblent tous renvoyer à l'appréhension immédiate - et donc seulement sensible selon Kant - d'un objet traduisent pourtant cette même idée troublante d'un processus où l'on eût déjà trouvé avant même que d'avoir cherché.

Un processus, oui, en dépit de l'immédiateté, parce que ce qui se donne ici, mérite d'être trouvé et exige cette contorsion de l'âme où je vois conversion plutôt. Prêter l'oreille, parce qu'il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ainsi que communément l'on dit, est bien cet acte, volontaire de la conscience qui à la fois sélectionne et synthétise et qui tour à tour, à l'instar des portraits d'Arcimboldo voit ou bien un visage, ou bien les fruits dont il est composé mais où, contrairement à la photo que l'on peut prendre, le point fait sur le détail ne rendrait jamais floue la vision d'ensemble. L'allemand Empfindung dit donc vrai en affirmant à la fois l'écart et la trouvaille, le distant et le proche entremêlé comme si celui qui trouvait se devait nécessairement écarter en un premier temps - ne dit-on pas que voir bien c'est voir de loin - ou que ce qui s'éprouve précisément ne se donnât pas mais au contraire se trouvât non tant par effort que par ce retournement de l'âme qui s'y focaliserait, par ce tremblement où se joue moins la crainte que la vibration de la corde sous l'archet.

Où je comprends subitement pourquoi aimer et craindre Dieu sont exactement synonymes dans les textes vétéro-testamentaires : il y a bien quelque chose ressemblant à l'éclosion de l'être - ce qu'avait vu Heidegger - mais dans ce sens très particulier où ce qui se donne à entendre exige que l'on se mette dans d'heureuse disposition pour le saisir. Il ne suffit pas de voir pour savoir, c'était déjà le pont aux ânes des sciences expérimentales ; ce l'est plus encore ici : il ne suffit pas d'entendre pour comprendre. Tout est ici, déjà offert ; en nous, sans doute, à quoi il faut consentir.

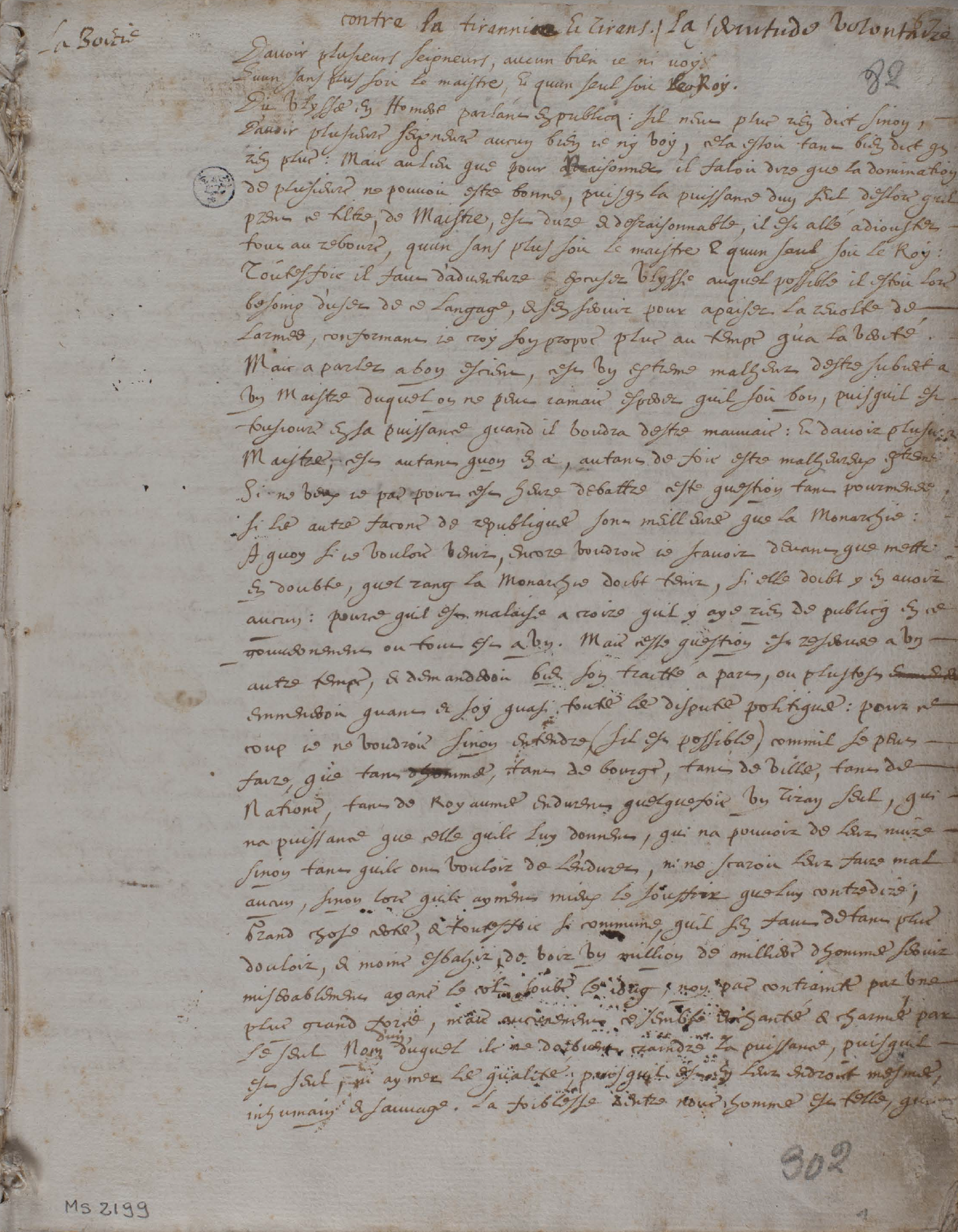

Obéir au sens courant revient à se soumettre, à exécuter un ordre qui vous est donné et laisse ainsi entendre une soumission qui semble passablement aller à l'encontre de l'engagement volontaire que nous avions relevé, contredire d'ailleurs totalement le principe même du libre-arbitre : après tout, si Dieu l'avait voulu, il aurait parfaitement pu créer des êtres totalement enracinés en leur nature, dépourvus de tout arbitre et soumis à une nature, tels les animaux dont ils n'eussent pu s'écarter jamais. L'épisode de la désobéissance originelle montrait bien qu'elle était possible. C'est bien ainsi en terme de liberté qu'il faut entendre le terme obéir, en terme de servitude volontaire comme l'eût dit La Boétie.

Certes, cette idée concerne le politique mais elle est aisément exportable ici.

J'aime assez l'idée qu'il n'est de servitude finalement que consentie, que ce soit par intérêt, habitude ou pseudo-réalisme. L'histoire le montre à foison, et rien que l'effondrement du bloc de l'Est dans les années 90 montre combien les peuples et les États satellites regimbèrent au moment exact où ils estimèrent le maître désormais trop faible pour réagir ; la Révolution de 89 illustre à l'identique combien le tournant décisif fut pris dès lors qu'on cessa de percevoir le Roi comme l'oint du Seigneur qu'il eût fallu tout au mieux conseiller plus habilement, mais qu'on le considéra plutôt comme un tyran défenseur non point du peuple mais d'une caste de privilégiés.

L'enfant que je fus, aux colères redoutables bientôt assagies, dut bien apprendre un code quand bien même ne fut-il pas toujours explicité ; avait-il le sentiment d'obéir ? pas vraiment ! au fond, ce qui reste commun à la relation parentale et divine c'est le sentiment évident de la bienveillance de celui qui ordonne. Jamais celle d'une quelconque tyrannie qui obligeât à agir contre sa nature, contre soi.

Je comprends tout à coup ce qu'il y a de foi dans cette écoute-ci qui s'entend comme obéissance : il y va de la confiance d'abord. De celle que spontanément l'on accorde . Je comprends subitement ce qui d'effort tremblant s'y joue : lever la garde, cesser de se méfier, oui, sans doute, (se) donner comme il est d'usage dans la relation d'amour c'est d'abord cesser de faire de soi la mesure de toute chose, cesser de dire non et apprendre cet art si délicat de dire oui. De consentir. Où j'aime que la sensation ait sa part comme la musique l'y trouve dans l'accord qu'elle instaure. Comment être soi sans nier incontinent ? Voici assurément l'exercice le plus délicat, le plus moralement nécessaire, inscrit au plus profond de l'être. Échapper aux pièges de la dialectique qui ne fait jamais que déplacer les aires du conflit, trouver l'alchimie précieuse par où l'affirmation de sa propre liberté résonne enfin comme un oui ... faire confiance et écouter ainsi ce qui au plus intérieur vous appelle vers le lointain et vous exhausse.

Aimer

J'ai toujours eu un respect scrupuleux pour ceux que leur foi a transformés, pour ceux dont le chemin, définitivement obvié, se nourrit de cette quête mais l'oeil plutôt ombrageux jeté sur ceux pour qui la croyance demeure une simple convenance, sociale ou même personnelle, confortable en tout cas. Je crois bien que la foi pose au moins autant de questions qu'elle n'offre de réponses.

Quelle peut être la présence de celui qui est si loin, si manifestement supérieur et extérieur au monde, et qui échappe ainsi à toutes les limites dont nous grevons nos efforts, nos sincérités et jusqu'à nos générosités ? Comment s'adresser à lui, sans avoir l'air de quémander, sans risquer de tout ramener à soi lors que tout nous devrait pousser à répondre par le don ? Que pouvons-nous, sinon dire merci, en réponse à l'infini du don ?

Comme tout enfant, je suppose, je dus bien un peu le rapprocher de ce père dont il partageait distance, silence mais soigneuse attention ; un père que j'aimais bien sûr mais dont la muette souffrance m'intriguait, que j'eusse évidemment aimé apaiser, mais m'éloignait tant je craignis toujours d'être importun, intempestif et troubler une cicatrice qui peinait à se refermer. Est-ce de cette distance sans cesse jouxtée que je conçus le voeu, qui ne m'a jamais quitté, d'à défaut de pouvoir être une grâce, d'au moins tâcher en ma vie de n'être pas un poids ?

Comme tout enfant, je suppose, je dus bien un peu le rapprocher de ce père dont il partageait distance, silence mais soigneuse attention ; un père que j'aimais bien sûr mais dont la muette souffrance m'intriguait, que j'eusse évidemment aimé apaiser, mais m'éloignait tant je craignis toujours d'être importun, intempestif et troubler une cicatrice qui peinait à se refermer. Est-ce de cette distance sans cesse jouxtée que je conçus le voeu, qui ne m'a jamais quitté, d'à défaut de pouvoir être une grâce, d'au moins tâcher en ma vie de n'être pas un poids ?

On aime son père sans trop se poser de question, comme si c'était là chose naturelle ni sans trop pouvoir discerner ce qui de l'autorité ou de la bienveillance, ou encore seulement de l'origine mystérieuse est ici objet d'affection. En est-il de même pour Dieu ?

Comment me le représentais-je enfant ? Pas, je crois, ou comme une lumière aveuglante qui à la fois attirait mais maintenait à distance ; même si vraisemblablement durent bien s'y interposer quelques gravures de Doré et plus tard les fresques de Michel Ange. Mais, après tout, que demande-t-on à l'enfant sinon d'être sage, ce qui dans la bouche des parents équivaut à ne pas perturber l'ordonnancement familial, à obéir et donc respecter les préceptes inculqués. En faut-il de la maladresse, de la cruauté ou de l'indifférence pour qu'un enfant en vienne à renier son père ! Il représente incontestablement, pour l'enfant, un cadre, à la fois rassurant, parce que protecteur, et normatif : auteur, il est celui qui consacre, qui augmente. Je comprends bien ce qui dans cette configuration peut susciter la critique nietzschéenne où cette autorité suscite rapidement la confortable et tellement rassurante sérénité de qui sait où il va, où il doit aller ; représente la grande consolation pour qui ne supporte pas les contradictions du monde ... ni sa propre faiblesse.

Comment me le représentais-je enfant ? Pas, je crois, ou comme une lumière aveuglante qui à la fois attirait mais maintenait à distance ; même si vraisemblablement durent bien s'y interposer quelques gravures de Doré et plus tard les fresques de Michel Ange. Mais, après tout, que demande-t-on à l'enfant sinon d'être sage, ce qui dans la bouche des parents équivaut à ne pas perturber l'ordonnancement familial, à obéir et donc respecter les préceptes inculqués. En faut-il de la maladresse, de la cruauté ou de l'indifférence pour qu'un enfant en vienne à renier son père ! Il représente incontestablement, pour l'enfant, un cadre, à la fois rassurant, parce que protecteur, et normatif : auteur, il est celui qui consacre, qui augmente. Je comprends bien ce qui dans cette configuration peut susciter la critique nietzschéenne où cette autorité suscite rapidement la confortable et tellement rassurante sérénité de qui sait où il va, où il doit aller ; représente la grande consolation pour qui ne supporte pas les contradictions du monde ... ni sa propre faiblesse.

Pour autant, du père à Dieu, il y a ce gouffre immense de l'absence et du silence, même s'il est, ça et là déchiré quelque fois par la parole miraculeuse des prophètes : il y a cette profonde incertitude du chemin à emprunter ou, plutôt, cette implacable certitude de n'être jamais à la hauteur ...

Entendre

Parce qu'il est, toujours, qui résonne et trouble le quiet ordonnancement de nos existences, cette voix à écouter que ni nos suffisances, ni nos habitudes ne parviennent jamais à étouffer complètement.

Il y a toujours, là, au dehors, loin peut-être mais encore perceptible, quelqu'un qui parle.

N'être pas seul au monde !

Car c'est ceci, aussi, que suggère le sentiment de la présence. Avoir, au devant de soi, quelqu'un à qui parler, demander sans doute, qui offre réponse. Remonter d'un cran l'ordre des principes, s'éviter d'usurper la place de prince du monde, c'est apprendre à être libre sans nécessairement être autonome, celui qui se fixerait à lui-même ses propres normes. C'est, incontestablement, se donner des assises sans pour autant que ce fût plus rassurant. On sait au moins depuis Feuerbach qu'il n'est de conscience que face à une autre conscience et combien un Je solitaire ne saurait subsister. Sans doute est-ce vrai aussi de notre humanité qui a besoin, en face d'elle, d'une voix qui la reconnaisse pour ce qu'elle est et devient.

Avoir toujours devant soi un point de mire ou un auteur qui vous augmente et qui, tel l'horizon, semblera reculer à mesure que l'on avance et demeurer en tout cas à égale distance de soi, c'est cela écouter ou obéir. Où se joue moins la pulsion que l'impulsion, cet aiguillon qui sans cesse incite ou invite à reprendre le chemin et n'accorder au repos que le strict interstice qu'exige notre faiblesse.

Avoir toujours devant soi un point de mire ou un auteur qui vous augmente et qui, tel l'horizon, semblera reculer à mesure que l'on avance et demeurer en tout cas à égale distance de soi, c'est cela écouter ou obéir. Où se joue moins la pulsion que l'impulsion, cet aiguillon qui sans cesse incite ou invite à reprendre le chemin et n'accorder au repos que le strict interstice qu'exige notre faiblesse.

Être, c'est répondre à l'appel de l'être.

Réponse facile diront les esprits chagrins qui y soupçonneront la débile incapacité à se suffire à soi-même ; en réalité la nécessaire inquiétude de l'être qui ne parvient à échapper aux outrances du pouvoir qu'en s'interdisant jamais de se croire accompli.

Pour tout acte, le considérer sous l'aspect non de l'objet, mais de l'impulsion. Non pas : à quelle fin ? Mais: d'où cela vient-il ?

S Weil, La pesanteur et la grâce

J'aime assez cette idée que ce qui vous appelle en même temps vous approche et éloigne, vous convoque et repousse - ce qu'encore une fois suggère Empfindung. Qu'il ne soit pas de fin accessible, qu'ainsi la quête prévalût sur la conquête, qu'il ne soit d'être qu'en devenir, en chemin, qu'il soit moins d'humanité que d'hominescence, qu'il soit moins d'être que d'invention de l'être et que dans ce venir-ci se déploie la convenance au moins autant que le consentement, oui tout ceci a un nom, qui est lui aussi musical : l'harmonie.

Écouter c'est devenir ; or le devenir est la musique de l'être.

3) Kant, Critique de la Raison Pure, Préface de la 2e édition

4) Spinoza, Éthique, I, Appendice

Il me suffit pour le moment de poser ce principe dont tout le monde doit convenir, savoir que tous les hommes naissent dans l'ignorance des causes, et qu'un appétit universel dont ils ont conscience les porte à rechercher ce qui leur est utile. Une première conséquence de ce principe, c'est que les hommes croient être libres, par la raison qu'ils ont conscience de leurs volitions et de leurs désirs, et ne pensent nullement aux causes qui les disposent à désirer et à vouloir. Il en résulte, en second lieu, que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir, leur utilité propre, objet naturel de leur désir ; et de là vient que pour toute les actions possibles ils ne demandent jamais à en connaître que les causes finales, et dès qu'ils les connaissent, ils restent en repos, n'ayant plus dans l'esprit aucun motif d'incertitude ; que s'il arrive qu'ils ne puissent acquérir cette connaissance à l'aide d'autrui, il ne leur reste plus d'autre ressource que de revenir sur eux-mêmes, et de réfléchir aux objets dont la poursuite les détermine d'ordinaire à des actions semblables ; et de cette façon il est nécessaire qu'ils jugent du caractère des autres par leur propre caractère. Or, les hommes venant à rencontrer hors d'eux et en eux-mêmes un grand nombre de moyens qui leur sont d'un grand secours pour se procurer les choses utiles, par exemple les yeux pour voir, les dents pour mâcher, les végétaux et les animaux pour se nourrir, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir les poissons, etc., ils ne considèrent plus tous les êtres de la nature que comme des moyens à leur usage ; et sachant bien d'ailleurs qu'ils ont rencontré, mais non préparé ces moyens, c'est pour eux une raison de croire qu'il existe un autre être qui les a disposés en leur faveur.

5) St Augustin, Confessions,III, 6

Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.

6) Serres dans Petite Poucette a consacré à ce tropisme-ci, où se joue quand même l'acte et le mot de trouver un passage éclairant

Les poches vides, nous obéissions, non seulement soumis aux maîtres, mais surtout au savoir, auquel les maîtres eux-mêmes, humblement, se soumettaient.Eux et nous le considérions comme souverain et magistral. Nul n'aurait osé rédiger un traité de l'obéissance volontaire au savoir. Certains se trouvaient même terrorisés par lui, empêchés ainsi d'apprendre. Pas sots, mais épouvantés. Il faut tenter de saisir ce paradoxe : pour ne pas comprendre le savoir et le refuser, alors qu'il se voulait reçu et compris, il fallait bien qu'il terrifiât.

En hautes majuscules, la philosophie parlait même parfois du Savoir Absolu. Il exigeait donc du dos une inclinaison soumise comme celle de nos ancêtres, courbés devant le pouvoir absolu des rois de droit divin. Jamais n'exista la démocratie du savoir. Non point que certains, détenant le savoir, détenaient le pouvoir, mais que le savoir lui-même exigeait des corps humiliés, y compris de ceux qui le détenaient. Le plus effacé des corps, le corps enseignant, donnait cours en faisant signe vers cet absolu absent, au total inaccessible. Fascinés, les corps ne bougeaient.

- Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs,

et une épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette

retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut

saisi d'épouvante.

Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas de la montagne.

- La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce

que l'Éternel y était descendu au milieu du feu; cette fumée

s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne

tremblait avec violence.

- Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix.

-

Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta.

L'Éternel dit à Moïse: Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent.

- Que les sacrificateurs, qui s'approchent de l'Éternel, se

sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort.

- Moïse dit à l'Éternel: Le peuple ne pourra pas

monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense

expresse, en disant: Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la.

- L'Éternel lui dit: Va, descends; tu monteras ensuite avec

Aaron; mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent

point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de

mort.

- Moïse descendit vers le peuple, et lui dit ces choses. (Ex, 19,16)

ou bien encore

- Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.

- Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,

(Mt,27,51)

mais que l'on retrouve tout aussi bien dans l'apothéose de Romulus

8) E Wiesel Testament d'un poète juif assassiné

les images cessèrent de se transformer en mots.

Le Rabbi de Worke se trompe. Il dit que le cri le plus haut est celui qu’on contient. Non. C’est celui qu’on n’entend pas; c’est le cri qu’on voit.