| index | précédent | suivant |

|---|

Entre arbre et pyramide :

de Philémon et Baucis (suite)

à Romulus et Rémus

Mais ce serait aller trop vite que d'en demeurer là : la figure de l'arbre prolifère dans nos mythes au moins autant que celle de la pyramide. Or ce qu'il y a d'intéressant demeure bien qu'elle hante jusqu'à nos représentations modernes. Sur le mode du schéma, évidemment, - et l'on pourra toujours arguer qu'il ne s'agirait ici que de schématisation tout juste propre à en faciliter la compréhension - elle se trouve jusqu'à nos théories du management : nul n'a évidemment oublié la pyramide de Maslow ! Or, ces figures, plus encore si l'on y rajoute le cercle, ne dessinent pas le même espace et sous-tendent des idéologies bien différentes.

Regardons y de plus près : on ne peut pas chercher de préceptes éthiques pour ceux qui voudraient s'assurer que leur action soit conforme aux principes sans pour autant interroger les différentes doctrines qui tentent de théoriser les pratiques professionnelles. Mais on ne peut interroger ces dernières qu'en scrutant de près les présupposés qui sont les leurs et dont rien n'est moins certain qu'ils fussent sinon maîtrisés au moins conscients.

la pyramide de Maslow

la pyramide de Maslow

Telle qu'elle est présentée dans les différentes approches du management - sans doute bien plus qu'elle ne fut énoncée car je suppose l"approche de Maslow plus fine que l'utilisation parfois simpliste qui en est faite - elle se présente comme une hiérarchie des besoins allant des plus frustres au plus éthérés avec cette idée étrange que chaque niveau ne puisse être atteint qu'à condition que l'essentiel du précédent fût satisfait.

Quand on la regarde de près on y observe :

- sous l'aspect pyramidal, en réalité une boucle qui part de soi et y retourne comme si le je était l'alpha et l’oméga et autrui que le truchement qui plus est provisoire pour y parvenir

- une assez ample ambiguïté sur ce qu'il faut entendre par besoin tant parfois on évoquera désir ou bien motivation.

- une hiérarchie, néanmoins, que suggère la pyramide, qui part du physiologique le plus épais pour atteindre le spirituel le plus noble, en tout cas l’abstraction.

«La conscience et le monde sont donnés d'un même coup: extérieur par essence à la conscience, le monde est, par essence relatif à elle. C'est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu'aucune image physique ne peut rendre. Sauf, peut-être, l'image rapide et obscure de l'éclatement. Connaître c'est s'éclater "vers", s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas, près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu'il ne se peut diluer en moi - hors de lui, hors de moi. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cette description vos exigences et vos pressentiments? Vous saviez bien que l'arbre n'était pas vous, que vous ne pouviez pas le faire entrer dans vos estomacs sombres et que la connaissance ne pouvait pas, sans malhonnêteté, se comparer à la possession.»

Jean-Paul Sartre, Situation I; (1947)Or chacun de ces points fait interrogation - tous démentis par le récit d'Ovide - ce qui ne saurait être un hasard. L'accomplissement ultime auquel les deux vieillards aspirent est tout sauf égocentré : il vise l'autre au contraire - tant le divin entendu comme l'autre de l'humain que le prochain, le proche. La question semble bien plus claire sitôt qu'on cesse de raisonner en terme de besoin, sitôt qu'on pense en terme de désir. Tension diraient tout aussi bien Spinoza que Freud ou même un Sartre.

L'idée que l'être fût initialement préoccupé uniquement de sa propre subsistance physiologique n'est jamais que restaurer par la bande un invraisemblable instinct de conservation. Spinoza avait vu plus juste en mettant sur le compte du désir - conatus - la persévérance dans l'être. Autant être que connaître est un s'éclater vers, une tension irrésistible vers cet extérieur qui est objet précisément de résister et de ne jamais véritablement coïncider ni avec l'idée qu'on s'en fait ni avec le plaisir qu'on en escompte. Dès lors, il ne saurait y avoir de différence entre ces pseudo-niveaux de besoins.

Au reste, d'où tient-on qu'il faille - qu'entendre d'ailleurs par ceci ? - pour s'accomplir avoir en tout ou partie satisfait les quatre étapes précédentes ? Je gage, au contraire, que l'impératif ultime règle dès le départ nos tensions, qu'il agit, nous propulse vers le monde jusque dans nos tensions physiologiques. Considérons les deux vieillards : est-il véritablement différence entre la manière dont ils vaquent à leur besogne quotidienne, prennent soin de leur masure et de leur terre, ont souci l'un de l'autre ? C'est au contraire la profonde unité de leurs désirs qui est frappante, régie moins d'ailleurs par le rien de trop que par le rien de plus ! Se contenter - i.e. se satisfaire - du peu que vous offre la terre ; de la présence de l'autre ; offrir ce que l'on a ou est à l'autre, aux voyageurs, aux dieux. Il n'est pas de différence, ni de nature ni de degré entre le désir initial qui fut le leur de se prolonger dans leur vie humble et celui final d'être gardiens du temple.

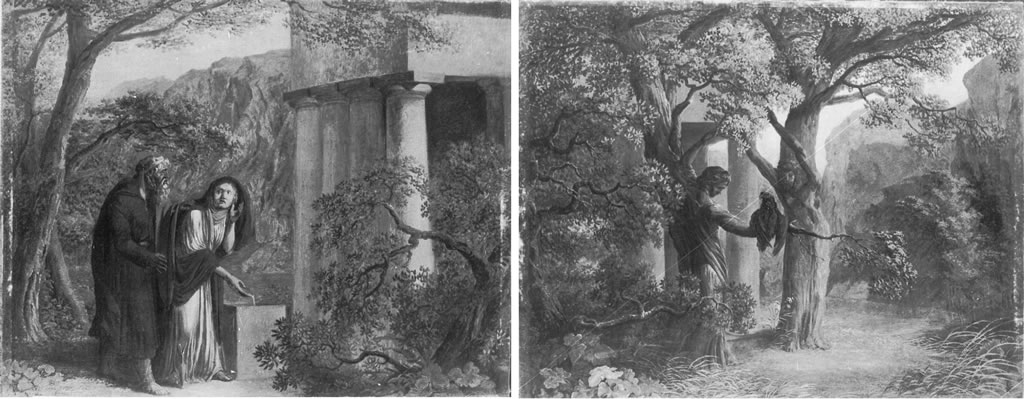

Double regard

C'est ici sans doute que la métamorphose évoquée par Ovide prend tout son sens : ce grand vis-à-vis entre moi et le monde, entre le sujet et l'objet, entre la pensée et la matière, après tout devrait pouvoir s'envisager des deux côtés successivement.

C'est ici sans doute que la métamorphose évoquée par Ovide prend tout son sens : ce grand vis-à-vis entre moi et le monde, entre le sujet et l'objet, entre la pensée et la matière, après tout devrait pouvoir s'envisager des deux côtés successivement.

- du côté du sujet, invariablement, il y a visée de l'objet, désir de le saisir et l'on n'est jamais très loin de la confrontation ou de la dialectique. S'affirmer reviendra toujours plus ou moins, de manière plus ou moins sublimée, à nier ce qui, parce qu'objet me nie. Une négation qui va de la destruction pure et simple à la transformation, qui va du matériel le plus épais au culturel le mieux sublimé ; une négation tout juste tempérée, et encore, par la co-présence de l'autre qui ayant les mêmes visées devra lui-même être reconnu. Relation dialectique qui déplace les antagonismes sans pour autant jamais les réduire, qui jette une lumière cruelle sur ce qui se joue de mimétique dans le désir, qui s'avérera d'autant plus sempiternelle que les protagonistes seront jumeaux, semblables. (Romulus/Rémus ; Diogène/Alexandre ; Prométhée/Epiméthée …). Ici le règne du toujours plus, de la concurrence - dans les deux sens ambivalents du terme challenge et convergence - du conflit mais donc aussi de la hiérarchie. Du côté du sujet, toujours on aura affaire aux hiérarques, à celui qui péremptoirement affirmera ceci est à moi, à celui qui se poussant du coude, croit passer devant mais qui pour parvenir à être premier dans son village n'en sera pas moins le dernier à Rome.

Remarquons le : qui part de soi, toujours n'arrive qu'à soi comme s'il s'y fût enfermé : ce que suggère la pyramide de Maslow ; ce qu'Ovide sous-entend des villageois qui n'ayant cure que de leurs désirs, de leurs propres ego, auront ainsi fermé la porte à l'extérieur, au monde, aux dieux. - du côté de l'objet, à l'opposé - moins inversion radicale de point de vue d'ailleurs que métamorphose : ne pas mettre son ego au centre, ne pas s'ériger en mesure de toute chose mais plutôt, adopter le point de vue du monde, des dieux. Essayer de nous regarder tel que le monde ou les dieux nous voient. Les deux amants, en chêne et tilleul métamorphosés, à l'intersection du sacré et du profane, gardiens mais aussi passeurs, ces deux-là nous regardent et témoignent ; ces deux-là parlent. Ces deux-là ne créent pas u empire, ne dressent ni mur ni frontière, mais suggèrent un passage ; un partage. Où l'on retrouve Spinoza : l'homme n'est pas un empire dans un empire, pas une exception dans l'ordre des choses mais une substance, parmi d'autres. Il en va de bien plus que de l'opposition entre la sagesse antique et la présomption moderne d'une maîtrise et possession du monde, même si le résultat lui ressemble. Du côté du monde, du cosmos, un ordre fragile, engoncé dans un océan de chaos ; du côté de l'homme la tentative d'y ménager un espace, si étroit soit-il, où l'ordre humain puisse prévaloir, l'y ménager donc l'en séparer : voici le temple. Vue de ce côté-ci la question se pose uniquement en terme d'ajustement, certainement pas de précellence ou de préséance : trouver sa juste place, que ce soit dans le rapport à l'autre ou au monde. Ce qui signifie ne pas édifier de hiérarchie ni d'entre les êtres ni d'entre ses propres désirs. C'est découvrir, sans doute comme nos deux aimables vieillards qu'il n'est pas tant de différence qu'on pourrait l'imaginer entre leur vie initiale - œuvrer dans l'espace clos de leur lopin de terre et de leur masure - et leur exhaussement final - garder le temple et témoigner. C'est ici, presque, avec deux millénaires d'avance, donner leçon de systémique. Que notre rapport au monde nous fait au moins autant que nous ne le faisons - ou croyons le faire ; que la boucle est continue qui serpente telle une spirale. Que cette relation est ouverte, sempiternellement, à l'opposé de ces portes qui se fermèrent aux sollicitations des dieux. Que, d'une certaine manière le monde nous désire au moins autant que nous ne le désirons nous-mêmes. Je ne tiens pas pour rien que dans ce texte, comme spontanément, Sartre prît métaphore, lui aussi de l'arbre : avoir conscience revient sans doute à faire éclater la bulle où nous nous crûmes protégés, à viser spontanément cet extériorité qui se présente à nous, mais c'est aussi comprendre l'irréductibilité absolue de l'objet. Sans doute la connaissance est-elle un moyen d'échapper à la logique infernale de la possession : elle est en tout cas offre bien plus que prise. Prendre le parti de l'objet c'est adopter le point de vue de l'arbre , au plus profond rattaché à la terre, au plus précieux élancé vers les cieux, s'ajuster à l'intersection entre ce qui pèse et s'envole, entre matière épaisse, cette matière que justement le grec nomme υλη - hylé et le latin materia désignant tous deux le bois, et ce qui d'aérien propulse, ce qui de désir comporte de légèreté ; à l'intersection justement de la pesanteur et de la grâce. Rome s'est toujours sue surgie des bois et la mère des jumeaux en porte même le nom ; ce bois qui permet à chacun de devenir romain sitôt qu'il y fût passé, qui autorise, sans pourtant les effacer, de dépasser les identités pour ne permettre au travers de nos appartenances de ne jamais nous réduire à nos origines. Où est l'arbre ? dans les racines plutôt que le tronc, ce dernier plutôt que les feuillages, ceux-ci plutôt que les fruits qu'il porte ? En l'intégrale de tout ceci, évidemment : dans cet offertoire d'autant plus généreux que mieux assis en la terre qui le porte. Prendre le parti de l'arbre c'est prendre celui de cet élan.

Mais c'est aussi regarder. Et donc témoigner. Être à la jointure ainsi. Faire entrer le regard du monde dans le regard du sujet. Autant dire rejeter la logique de propriétaire pour adopter une logique de locataire. Ceux-ci se tiennent, on l'a dit, en un lieu précis, à l'intersection : ils regardent, nous regardent et nous disent leur histoire mais aussi celle de l'engloutissement de toutes les propriétés. Bien sûr, selon les perspectives, ce que donne un regard ne sera jamais tout-à-fait identique, mais aussi partiel que demeurent nos points de vue, au moins laissent-ils l'objet intact. Le propriétaire toujours transforme, parfois détruit, toujours salit : c'est ainsi qu'il s'arroge le propre. A l'inverse, le locataire qui ne fait qu'habiter transitoirement un lieu est-il tenu de le restituer intact. Regarder tel qu'ils nous regardent c'est porter un lieu plus que le posséder, c'est transmettre le regard du monde sur nous ; revient à ouvrir la porte au voyageur.

Voici qui nous importe et donne tout son sens à l'arbre comme à la métamorphose et fait de ce récit une leçon bien plus édifiante que la douce bluette qu'il laisse percevoir au premier regard. Voici surtout qui nous mène bien à l'écart des théories du management telles en tout cas qu'on put les concevoir au détour du XXe siècle et qu'on enseigne encore aujourd'hui. Seront toujours boiteuses les théories qui n'adopteront que le point de vue du sujet : elles se condamnent au conflit sans fin d'entre sujets tout dialectiques qu'ils se rêvent à se présenter. Aux hiérarchies désastreuses.

D'où un cinquième précepte : prendre le parti du monde c'est aussi prendre le parti de l'homme.