| précédent | suite |

|---|

Alors finalement, allemande ou française ?

Où l'on voit que cent ans ont passé, et surtout la seconde guerre mondiale et son cortège d'horreurs absolues ; où l'on devine la réussite de l'idée européenne, en dépit de ses manquements graves à la démocratie et son sordide rétrécissement à l'exclusive économie mais qui draine encore derrière elle quelque chose du rêve initial : la question ne se pose plus ! Non seulement on a peine à imaginer seulement qu'une guerre puisse encore opposer France et Allemagne, mais surtout l'appartenance de la région à la France n'est plus une question et l'est d'autant moins que désormais elle forme avec son vis-à-vis allemand une zone économique cohérente et continue que consacre la disparition des postes frontière.

Où l'on voit que cent ans ont passé, et surtout la seconde guerre mondiale et son cortège d'horreurs absolues ; où l'on devine la réussite de l'idée européenne, en dépit de ses manquements graves à la démocratie et son sordide rétrécissement à l'exclusive économie mais qui draine encore derrière elle quelque chose du rêve initial : la question ne se pose plus ! Non seulement on a peine à imaginer seulement qu'une guerre puisse encore opposer France et Allemagne, mais surtout l'appartenance de la région à la France n'est plus une question et l'est d'autant moins que désormais elle forme avec son vis-à-vis allemand une zone économique cohérente et continue que consacre la disparition des postes frontière.

La question de l'identité nationale de l'Alsace avait pourtant occupé toute la fin du XIXe chacun tirant la couverture à soi avec des arguments qui, derrière les circonstances, obligent néanmoins à se poser la question des fondements de la nation en même temps que sa définition.

Envisage-t-on l'histoire, la langue, la culture ? alors assurément l'Alsace est allemande. Terre d'Empire Romain Germanique qui le restera jusqu'à l'éclatement de ce dernier, elle n'est française que depuis Louis XIV et le traité de Westphalie (1648) - à tout prendre moins de 250 ans à l'issue de la guerre contre la Prusse - et conservera durant toutes ces années des droits spécifiques, ne serait ce qu'en terme religieux. Envisage-t-on plutôt l'expression politique en ne considérant par exemple que les doubles protestations des députés alsaciens-lorrains d'abord à Bordeaux ensuite à Berlin, que l'on y rajoute encore la déclaration lue par le Dr François au nom des députés alsaciens-lorrains fraîchement élus à la tribune du Palais Bourbon en 1919, où me plait de voir la signature de mon arrière-grand-père et alors, effectivement, ces territoires sont résolument parce que volontairement français.

Il y a manifestement dans cette question qui ne se pose plus deux versants complémentaires qu'il faut envisager successivement :

- une dimension historique : celle des rapports politiques et géopolitiques de cette Europe de la fin du XIXe siècle qui vit se former les unités italiennes et allemandes mais en même temps, avec la seconde révolution industrielle, de grandes puissances économiques.

- une dimension théorique, pour ne pas écrire philosophique, qui tourne autour de la question de ce qu'est et qui fonde une nation.

Une histoire chaotique

Le plus troublant ici demeure que si l'on veut vraiment tenter d'y comprendre quelque chose il faille en réalité remonter à la succession de Charlemagne et à la division de son empire en Trois royaumes qui finiront bientôt par n'en faire plus que deux, la Lotharingie ( du nom d'un des trois fils de Charlemagne Lothaire) étant avalée par les deux autres. Le traité de Verdun de 843 consacre la division de l'empire en trois blocs, bientôt deux, et assoit une division entre ce qui deviendra la France et le monde germanique.

Le plus troublant ici demeure que si l'on veut vraiment tenter d'y comprendre quelque chose il faille en réalité remonter à la succession de Charlemagne et à la division de son empire en Trois royaumes qui finiront bientôt par n'en faire plus que deux, la Lotharingie ( du nom d'un des trois fils de Charlemagne Lothaire) étant avalée par les deux autres. Le traité de Verdun de 843 consacre la division de l'empire en trois blocs, bientôt deux, et assoit une division entre ce qui deviendra la France et le monde germanique.

Un fait qu'il ne faut jamais rayer de nos mémoires : l'histoire trouble et si aisément belliqueuse de l'Europe se joue entre des frères, des jumeaux. Sans doute à en lire le conflit avec la grille de R Girard, d'autant plus antagonistes qu'ils sont plus ressemblants.

Sans doute, la France, au prix d'une politique de centralisation et d'une volonté forte d'unification autour de la personne du Roi parvint-elle à constituer rapidement un État qui se confondra vite avec la Nation qui constituera un point fort politique que l'Allemagne ne réussira pas à réaliser - ou si tard. De la stratégie de Louis XI, à la politique de la langue voulue par François Ier puis Richelieu, observe-t-on la même tendance centralisatrice et unificatrice qu'accomplira définitivement la monarchie absolue qu'inventent les Bourbons avec Louis XIV. La France est une nation une et indivisible, se pense comme telle en tout cas, et l'oeuvre révolutionnaire de 89 à 92 ne changera strictement rien à cette approche de la Nation. Si, fort logiquement, la souveraineté glisse brutalement du Roi vers le peuple à partir de 89, cela reste dans la même logique unitaire que fige dans le marbre le La France est une République une et indivisible, sur quoi, même aujourd'hui, personne n'envisage de revenir.

En face, une division sans cesse réitérée entre duchés, royaumes et principautés que la fiction politique du Saint Empire Romain Germanique ne suffit pas à camoufler et que la Réforme aggravera encore. Création originale en ce sens que le Saint Empire n'était ni national ni véritablement étatique, il se sera donné la vocation, en fait double, d'être en même temps l'héritier de l'empire carolingien et de l'antiquité romaine tout en constituant une entité supranationale dont la mission, au delà du maintien de la paix et du droit sera surtout d'organiser, à l'intérieur, les relations entre les différents états qui le composent. On ne saurait oublier cette prétention à l'empire et à l'universalité parce qu'elle traduit, tout au long de leur histoire, ce qui opposera mais se fera ressembler la future Allemagne et la France. On ne saurait négliger non plus cette volonté de reprendre le fil brisé de l'Antiquité - autre façon de suggérer que l'histoire s'essaie toujours à l'éternel recommencement.

En face, une division sans cesse réitérée entre duchés, royaumes et principautés que la fiction politique du Saint Empire Romain Germanique ne suffit pas à camoufler et que la Réforme aggravera encore. Création originale en ce sens que le Saint Empire n'était ni national ni véritablement étatique, il se sera donné la vocation, en fait double, d'être en même temps l'héritier de l'empire carolingien et de l'antiquité romaine tout en constituant une entité supranationale dont la mission, au delà du maintien de la paix et du droit sera surtout d'organiser, à l'intérieur, les relations entre les différents états qui le composent. On ne saurait oublier cette prétention à l'empire et à l'universalité parce qu'elle traduit, tout au long de leur histoire, ce qui opposera mais se fera ressembler la future Allemagne et la France. On ne saurait négliger non plus cette volonté de reprendre le fil brisé de l'Antiquité - autre façon de suggérer que l'histoire s'essaie toujours à l'éternel recommencement.

Il y a derrière tout ceci une profonde nostalgie de l'imperium, de l'institution stable et puissante, capable de perdurer qui aura semblé hors d'atteinte depuis la chute de l'Empire Romain et, en tout cas, que l'application des règles de succession rendait impossible. En même temps cette vocation à l'universalité, relayée par la religion catholique, qui fait chacun des protagonistes espérer être demain celui qui incarne à la fois la tradition et l'avenir, qui incarne surtout l'Europe à soi seul. Mais l'Europe est un jeu à trois où l'insularité de la Grande Bretagne, la préservant de tout empiétement, la conduit, pour asseoir sa suprématie, à empêcher qu'aucune puissance continentale ne devienne trop forte pour qu'on puisse encore lui contester l'hégémonie et à jouer donc l'alliance, alternativement, avec la France ou avec l'Allemagne. En s'érigeant fille aînée de l'Eglise, dès Clovis mais surtout Pépin le Bref qui protégera les possessions pontificales, la France à la fois se donna une légitimité à quoi le sacre à Reims donnera tout son prestige et un rôle de défenseur de la foi que la faiblesse politique de la germanie pourra d'autant moins lui contester qu'elle sera demain le terreau de la Réforme.

La guerre de Trente ans sera sans doute ce qui scellera le plus durablement le destin allemand en laissant toute la contrée divisée non seulement entre Allemands et Autrichiens, mais entre protestants et catholiques et ce, notamment, grâce au jeu trouble de Louis XIV qui n'hésitera pas à soutenir le camp protestant alors même qu'il inaugura son règne par la Révocation de l'Edit de Nantes. Et, à tout prendre c'est encore la France, par le truchement de la Révolution mais de Napoléon surtout, qui achèvera le Saint Empire contraignant l'Allemagne à se réinventer. Il n'est pas tout-à-fait faux de dire que l'épopée napoléonienne, pour brillante qu'elle fût, s'acheva néanmoins par un échec cuisant, qui non seulement ramènera la France à ses frontières de 89 mais encore, après l'élan que les idées de la Révolution avait su créer, ligua contre elle toutes les autres puissances, mais enfin consacrera l'émergence de la Prusse qui de terre très orientale s'étend désormais, non sans conséquence sur l'avenir jusqu'aux rives du Rhin. Car c'est bien d'abord de cela dont il s'agit : le vaste ensemble étatique qui se constituera difficilement au cours du XIXe siècle traduit l'affaiblissement durable de l'Autriche, au profit de l'Allemagne du Nord, de la Prusse - avec le militarisme que ceci suppose.

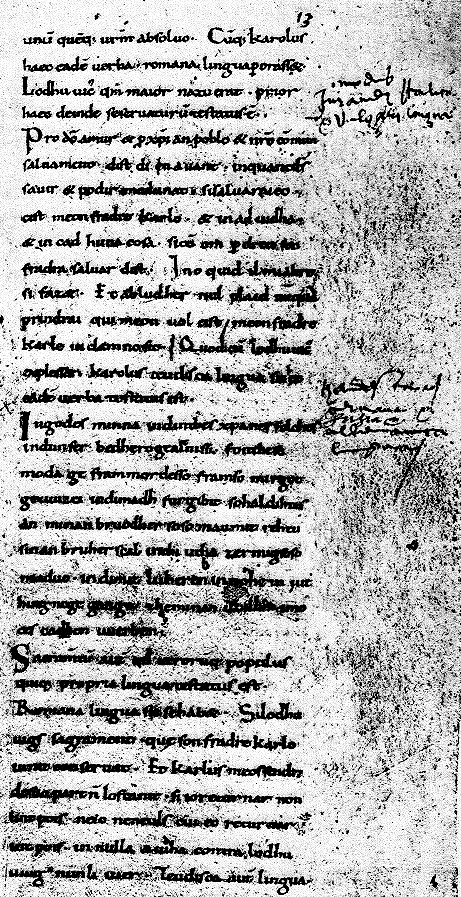

Il y a, décidément, quelque chose dans la lecture girardienne(1), qu'on ne saurait négliger : celle d'une origine commune ; celle de trois frères qui se déchirent. La défaite de Lothaire, le partage de la Lotharingie entre les deux vainqueurs signifie d'abord la défaite de la transaction au profit de la guerre. Ce n'est pas tout à fait un hasard si l'Alsace notamment fît partie de cet empire-là. Elle eût pu être la transition aisée, le lien qui unit les deux versants d'une même réalité. On le sait, les systèmes ternaires sont toujours des combinatoires de la conciliation ; les systèmes binaires, toujours tragiques. Rien ne dit mieux cette origine commune, cette identité originaire que le Serment de Strasbourg : que ce document qui a sans doute historiquement moins d'importance que le Traité de Verdun, soit en même temps le premier texte de ce qui sera demain le français, en même temps que le premier texte du futur allemand est plus que symbolique ; qu'il fût signé à Strasbourg tout sauf hasardeux. A la jointure des deux ensembles en train de se former, et de s'opposer demain, l'Alsace avait tous les atouts pour jouer un rôle dans ces conflits qui sont avant tout des conflits mimétiques. Preuve éminente que ce qui oppose les deux camps est bien moins la différence que leur profonde ressemblance, elle est la preuve péremptoire que le tiers une fois exclu, ne demeure plus que la répétition épuisante d'un conflit qui a rythmé l'histoire de l'Europe.

Il y a, décidément, quelque chose dans la lecture girardienne(1), qu'on ne saurait négliger : celle d'une origine commune ; celle de trois frères qui se déchirent. La défaite de Lothaire, le partage de la Lotharingie entre les deux vainqueurs signifie d'abord la défaite de la transaction au profit de la guerre. Ce n'est pas tout à fait un hasard si l'Alsace notamment fît partie de cet empire-là. Elle eût pu être la transition aisée, le lien qui unit les deux versants d'une même réalité. On le sait, les systèmes ternaires sont toujours des combinatoires de la conciliation ; les systèmes binaires, toujours tragiques. Rien ne dit mieux cette origine commune, cette identité originaire que le Serment de Strasbourg : que ce document qui a sans doute historiquement moins d'importance que le Traité de Verdun, soit en même temps le premier texte de ce qui sera demain le français, en même temps que le premier texte du futur allemand est plus que symbolique ; qu'il fût signé à Strasbourg tout sauf hasardeux. A la jointure des deux ensembles en train de se former, et de s'opposer demain, l'Alsace avait tous les atouts pour jouer un rôle dans ces conflits qui sont avant tout des conflits mimétiques. Preuve éminente que ce qui oppose les deux camps est bien moins la différence que leur profonde ressemblance, elle est la preuve péremptoire que le tiers une fois exclu, ne demeure plus que la répétition épuisante d'un conflit qui a rythmé l'histoire de l'Europe.

Jamais au fond on ne lui aura demandé ce qu'elle voulait : ni en 1871 ; ni en 1918 où l'on estima son retour à la France évident, au prix de nombreuses maladresses et brutalités administratives ; encore moins en 1945. A l'inverse de ce que l'on fit, à deux reprises pour la Sarre en 1935 puis 1955. Il n'est pas étonnant dès lors qu'apparussent des courants autonomistes imaginant renouveler avec la Moselle et la Sarre le vieux rêve d'état-tampon que la Lotharingie n'avait su réussir. L'Union européenne a, depuis, rendu caduc ce modèle mais la mise en place d"une vaste aire géographique entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg à sa façon réalise ce trait d'union.

Parce qu'elle est à la jointure des deux terres, qu'en outre, par son histoire, elle demeure encore aujourd'hui une terre de diversité religieuse - les protestants y représentent un bon quart de la population et la communauté juive y a un fort et ancien ancrage- elle témoigne aujourd'hui de la possibilité, sans déroger à la loi commune, de faire vivre ses particularismes. Par maladresse en 24, Herriot échoua à imposer l'application de la loi de 1905, et depuis cent ans maintenant, elle vit sans que ceci pose un quelconque problème à quiconque d'autre qu'aux dogmatiques de tout poil, sous le statut concordataire où elle trouve manifestement son avantage. Terre de contraste et de mélange, elle semble vivre, blottie derrière la crête des Vosges ; en réalité se développe.

On se trompe peut-être sur l'Union Européenne en faisant d'elle la mère de la réconciliation franco-allemande ; si les images fortes de la rencontre de Gaulle/Adenauer à Colombey - fait unique chez celui-là qui mélangeait peu vie privée et publique - et la forte symbolique de la signature du traité de l'Elysée signalent la portée politique d'un revirement radical et la volonté d'en finir avec une histoire belliqueuse, il faut plutôt admettre que c'est l'inverse qui prévaudra : c'est l'Europe qui sera la fille de l'impossibilité de la guerre dans la nouvelle donne de la guerre froide et de l'arme atomique. Il faudra plusieurs autres images fortes pour perpétuer cette réconciliation - dont la mise en scène de la main tendue mitterrandienne à Verdun n'est pas la moindre - mais le mouvement est désormais suffisamment ancré pour qu'on n'ait pas à redouter un éventuel et cruel retour en arrière.

On se trompe peut-être sur l'Union Européenne en faisant d'elle la mère de la réconciliation franco-allemande ; si les images fortes de la rencontre de Gaulle/Adenauer à Colombey - fait unique chez celui-là qui mélangeait peu vie privée et publique - et la forte symbolique de la signature du traité de l'Elysée signalent la portée politique d'un revirement radical et la volonté d'en finir avec une histoire belliqueuse, il faut plutôt admettre que c'est l'inverse qui prévaudra : c'est l'Europe qui sera la fille de l'impossibilité de la guerre dans la nouvelle donne de la guerre froide et de l'arme atomique. Il faudra plusieurs autres images fortes pour perpétuer cette réconciliation - dont la mise en scène de la main tendue mitterrandienne à Verdun n'est pas la moindre - mais le mouvement est désormais suffisamment ancré pour qu'on n'ait pas à redouter un éventuel et cruel retour en arrière.

Deux lectures de la nation

La première est celle de Th Mommsen visant à affirmer la germanité de l'Alsace, et donc la légitimité de la revendication impériale sur ces terres, au nom précisément de sa langue, de sa culture, de sa race. Il est clair qu'il joue ici de l'argument de la nature, en bon scientifique qu'il est, jouant ainsi de cet argument apparemment imparable d'un état de fait contre lequel on ne pourrait évidemment rien. A ne regarder que la question de la langue, force est de constater que malgré deux siècles de présence française, le dialecte germanique demeure la langue usuelle, le français n'étant parlé que par une minorité bourgeoise, urbaine. Pour ce qui est de la race, puisque ce terme, alors, avait encore quelque sens, il est exact que les alsaciens sont des germains même s'ils ne sont pas purs au sens que lui donnera Fichte : ils étaient passés de ce côté-ci du limes romain.

La première est celle de Th Mommsen visant à affirmer la germanité de l'Alsace, et donc la légitimité de la revendication impériale sur ces terres, au nom précisément de sa langue, de sa culture, de sa race. Il est clair qu'il joue ici de l'argument de la nature, en bon scientifique qu'il est, jouant ainsi de cet argument apparemment imparable d'un état de fait contre lequel on ne pourrait évidemment rien. A ne regarder que la question de la langue, force est de constater que malgré deux siècles de présence française, le dialecte germanique demeure la langue usuelle, le français n'étant parlé que par une minorité bourgeoise, urbaine. Pour ce qui est de la race, puisque ce terme, alors, avait encore quelque sens, il est exact que les alsaciens sont des germains même s'ils ne sont pas purs au sens que lui donnera Fichte : ils étaient passés de ce côté-ci du limes romain.

Incontestablement assise sur l'approche d'un Herder ou d'un Fichte, l'approche de Mommsen, pour historique qu'elle se veuille, demeure néanmoins marquée par ce courant anti-Lumière qui vit dans la philosophie française du XVIIIe plus une démarche impérialiste, colonisatrice que véritablement libératrice. La pensée allemande n'eut de cesse d'en appeler dès le début du XIXe au réveil de l'Allemagne et il n'est sans doute pas faux que la politique de conquête de Napoléon n'y fut pas pour rien qui ne put longtemps se protéger derrière la fiction depuis longtemps démentie de guerres révolutionnaires libératrices. Dire la nation, encore une fois, était en revenir aux origines, aux antiques luttes de l'empire romain visant à défendre ses frontières, revenait à exacerber une différence fondatrice entre latins et germains dont l'Empire nouvellement créé n'eût qu'à reprendre les termes.

La thèse, pourtant, n'alla pas sans dangers : la langue allemande est elle-même une construction exacerbée à la fois par l'imprimerie et la Réforme mais n'en demeure pas moins une réalité plus bourgeoise et urbaine que populaire, n'ayant jamais effacé la vigueur des dialectes locaux ; elle est par ailleurs partagée, au même titre que la supposée race, par plusieurs États, ne serait-ce que l'Autriche ! Et ce d'autant moins qu'elle portait en germe l'éviction à terme de l'influence autrichienne - ce qui effectivement se produisit.

En face, dans un texte, rappelons-le, qui est tout de circonstance, Fustel de Coulanges, autre historien et qui fut éminent professeur à l'université de Strasbourg jusqu'à la guerre, protestait contre cette germanité naturelle de l'alsace en en appelant à la volonté exprimée d'être français. Théorisée plus tard par la célèbre conférence que donnera Renan, on a ici ce qui se présente comme l'approche française de la nationalité assise sur l'expression d'une volonté politique affirmée.

En face, dans un texte, rappelons-le, qui est tout de circonstance, Fustel de Coulanges, autre historien et qui fut éminent professeur à l'université de Strasbourg jusqu'à la guerre, protestait contre cette germanité naturelle de l'alsace en en appelant à la volonté exprimée d'être français. Théorisée plus tard par la célèbre conférence que donnera Renan, on a ici ce qui se présente comme l'approche française de la nationalité assise sur l'expression d'une volonté politique affirmée.

Même si cette conception est une construction a posteriori, sans doute suscitée par les circonstances, même si l'annexion après le traité de Francfort de l'Alsace-Lorraine obligea inévitablement la droite française assez spontanément encline à concevoir la nation sur la nature et le sang, à réviser sa position parce qu'elle n'avait pas d'autre argument à opposer à Bismarck que la volonté politique, il n'en demeure pas moins vrai que cette approche politique de la nation est en droite ligne de la pensée des Lumières et de la Révolution de 89. Évoquer la nation comme un plébiscite de chaque instant est le lointain écho de la philosophie de Rousseau, et donc aussi de la pratique de Robespierre, visant à entendre le fait social comme la conséquence d'un contrat préalable. Que la constitution de 93 posât en sus le droit légitime pour chacun de se révolter sitôt que la loi cesserait d'être l'expression de la volonté générale ne fit que renforcer l'idée que liberté et égalité étaient les valeurs fondatrices et dépassaient de loin en légitimité l'appartenance, par la naissance, à telle terre ou telle communauté.

Il est assez clair que la République ne put s'instituer en tant qu'une et indivisible qu'en posant les notions, finalement très abstraites et très symboliques, de citoyen et de Nation. L'un et l'autre sont des constructions politiques et ce ne comptera pas pour rien, qu'entrant résolument dans le domaine de l'histoire, on entendît plus la Nation comme un état naturel mais comme un fait historique ; l'on ne devrait au reste pas sous-estimer l'importance de cette citoyenneté volontaire qui dépasse la réalité de l'individu et qui oblige chacun à se prononcer non pas en raison de ses intérêts particuliers mais en vertu de l'idée qu'il se fait de l'intérêt général, illustrant parfaitement combien la citoyenneté ne saurait être un état aisé et spontané mais au contraire l'effort que l'on porte sur soi pour être à la hauteur de l'entité politique que l'on construit par là-même.

Pour autant, il n'est pas faux qu'un Fichte en appelait à une nation allemande républicaine et cosmopolite quand Renan lui rêvait encore de races, opposant plus qu'il ne le crut le latin au germain. Pour autant, il n'est pas faux que le modèle français, centralisateur, assimilationniste, et aisément hégémonique en raison de son universalité affichée, avait de quoi hérisser la conscience allemande, consciente de sa diversité et entendant la maintenir.

Il n'est qu'à lire ces quelques lignes de l'abbé Wetterlé, certes écrites et prononcées en pleine guerre - ce qui ne favorise pas vraiment la nuance - mais issues de textes publiées par la Ligue des Patriotes de Déroulède, récemment disparu - ce qui signe quand même l'orientation politique de tels écrits - pour le comprendre : caricature, stigmatisation, diabolisation, en tout cas farouches stéréotypes sont le prix lourd et dangereux à payer de ces affirmations nationalistes hâtives mais sans doute aussi de cette approche naturaliste de la Nation

L'Allemand est essentiellement maladroit. Sa mentalité fruste, sa brutalité native, son manque absolu de générosité, comme aussi de finesse, font de lui un idéal repoussoir. On peut le redouter, on ne l'aime jamais.

Ce qu'était l'Alsace ce qu'elle sera P 25

L'Allemand n'essaye même pas de gagner les sympathies par une bienveillance dont il est incapable. Elevé dans le culte de la force, il exige des vaincus des agenouillements, comme il s'aplatit lui-même devant ceux qui sont plus puissants que lui. Il nous l'a bien fait voir.

L'Allemand n'essaye même pas de gagner les sympathies par une bienveillance dont il est incapable. Elevé dans le culte de la force, il exige des vaincus des agenouillements, comme il s'aplatit lui-même devant ceux qui sont plus puissants que lui. Il nous l'a bien fait voir.

p 29

ou encore

Nous étions, en effet, habitués jadis, dans les provinces annexées, à distinguer entre la raideur et la suffisance prussiennes d'un côté, la bonhomie un peu grossière, mais cependant souriante des Sudistes de l'autre, et nous pensions surtout que l'Autrichien, bon enfant, ami du plaisir, toujours prêt à valser, serait incapable de verser le sang sans une nécessité absolue.

Quoi qu'on en dise, il y avait autrefois deux Allemagnes : l'une raide, compassée, sévère pour elle-même et dure aux autres; l'autre, rieuse, buveuse, aimant la grosse farce, bonasscment accueillante à l'étranger. A Berlin, A Hambourg, à Koenigsberg, on avait l'impression physique de se trouver au milieu d'un peuple de pirates cl de naufrageurs; mais à Vienne et à Munich, il semblait qu'on vécût dans un milieu gai, amène, où les moeurs étaient très douces et les gens très avenants.

Quoi qu'on en dise, il y avait autrefois deux Allemagnes : l'une raide, compassée, sévère pour elle-même et dure aux autres; l'autre, rieuse, buveuse, aimant la grosse farce, bonasscment accueillante à l'étranger. A Berlin, A Hambourg, à Koenigsberg, on avait l'impression physique de se trouver au milieu d'un peuple de pirates cl de naufrageurs; mais à Vienne et à Munich, il semblait qu'on vécût dans un milieu gai, amène, où les moeurs étaient très douces et les gens très avenants.

Bien mieux, ce n'était pas de deux, mais de dix, de vingt Allemagnes qu'où était tenté de parler. Le Rhénan, riche de vieille date, fier, mais poli, un peu poseur, mais intelligent, d'aspect plus dégagé, de civilisation plus ancienne, ne ressemblait en rien au Bavarois, ventru, toujours attablé devant un cruchon de bière et une montagne de saucisses blanches, causeur abondant, mais sans finesse, d'ailleurs aimable à sa façon et pesamment artiste à ses heures. 11 n'y avait aucun point de comparaison entre le Wurtembourgeois raisonneur, ironiste, démocrate, et le Mccklembourgeois moyenâgeux, attaché à ses privilèges comme le lierre l'est au chêne ; entre le Saxon épris d'indépendance, ami du beau langage, léger de verbe comme d'action, et le Badois, âpre au gain, bassement envieux, toujours à l'affût d'une querelle, prêt à toutes les vilenies et à toutes les traîtrises pour augmenter sa richesse.

Bismarck avait été le Richelieu, un Richelieu casqué, botté, brutal, de cet amalgame de nationalités, qui n'avaient même pas une commune origine, et qui jadis se jalousaient et se détestaient cordialement. Je dis bien qu'en Allemagne, contrairement à ce que généralement on s'imagine, les races sont différentes. En effet, sur les bords du Rhin et clans l'Allemagne du Sud, la souche primitive, qui est incontestablement celtique, a su garder sa vitalité sous tous les greffons germaniques qui lui ont été imposés. Quand, il y a quelque cent vingt ans, les soldats des armées de la Première République occupèrent la Westphalie, le Wurtemberg et la Bavière, ils y furent reçus comme des libérateurs, presque comme des frères. Et longtemps après que l'épopée napoléonienne eut pris fin, le souvenir de la France resta très vivace dans ces pays, qui avaient pour la civilisation latine une inclination presque native.

Bismarck avait été le Richelieu, un Richelieu casqué, botté, brutal, de cet amalgame de nationalités, qui n'avaient même pas une commune origine, et qui jadis se jalousaient et se détestaient cordialement. Je dis bien qu'en Allemagne, contrairement à ce que généralement on s'imagine, les races sont différentes. En effet, sur les bords du Rhin et clans l'Allemagne du Sud, la souche primitive, qui est incontestablement celtique, a su garder sa vitalité sous tous les greffons germaniques qui lui ont été imposés. Quand, il y a quelque cent vingt ans, les soldats des armées de la Première République occupèrent la Westphalie, le Wurtemberg et la Bavière, ils y furent reçus comme des libérateurs, presque comme des frères. Et longtemps après que l'épopée napoléonienne eut pris fin, le souvenir de la France resta très vivace dans ces pays, qui avaient pour la civilisation latine une inclination presque native.

Jusqu'au bout p 5-6

Tout est bon, dans ces lignes qui prêtent à sourire par leurs raccourcis vertigineux, même si l'on a quelque peine à y reconnaître la tolérance et la bienveillance qui eussent convenu à un prêtre, tout est bon, oui, pour ramener l'autre à une nature qu'il ne pût enrayer et à ne tolérer le germain, du Sud s'entend, que pour la part de latinité qui vibrerait encore en lui.

La double faute de Novembre 18

Comment ne pas, à cet égard, rappeler que c'est le même Wetterlé qui sera à l'origine du triage après la guerre d'entre ceux des allemands qui devront quitter l'Alsace et ceux qui pourront y rester ; d'entre deux qui se verront immédiatement recouvrer la nationalité française et ceux qui fetont l'objet d'une enquête préalable. Le triage est résolument ethnique et il fallait bien la morgue du vainqueur et l'inévitable outrance de ces périodes de transition.

Comment ne pas, à cet égard, rappeler que c'est le même Wetterlé qui sera à l'origine du triage après la guerre d'entre ceux des allemands qui devront quitter l'Alsace et ceux qui pourront y rester ; d'entre deux qui se verront immédiatement recouvrer la nationalité française et ceux qui fetont l'objet d'une enquête préalable. Le triage est résolument ethnique et il fallait bien la morgue du vainqueur et l'inévitable outrance de ces périodes de transition.  Périodes stupides, à n'en pas douter, où il faut laisser la foule se défouler, périodes de catharsis où il faut bien pour se rassembler pouvoir se réunir contre un ennemi commun, de préférence stéréotypé, souvent anonyme, mais comment ne pas voir que les démarches alors entreprises d'expulsion allèrent à l'encontre exact des principes inaltérables derrière quoi l'on s'était pendant presque cinquante ans réfugié pour revendiquer le retour de l'Alsace à la France ?

Périodes stupides, à n'en pas douter, où il faut laisser la foule se défouler, périodes de catharsis où il faut bien pour se rassembler pouvoir se réunir contre un ennemi commun, de préférence stéréotypé, souvent anonyme, mais comment ne pas voir que les démarches alors entreprises d'expulsion allèrent à l'encontre exact des principes inaltérables derrière quoi l'on s'était pendant presque cinquante ans réfugié pour revendiquer le retour de l'Alsace à la France ?

Une politique d’épuration (4) est ainsi mise en place à travers des commissions de triage : la population est triée selon son ascendance et divisé en 4 catégories ayant chacune une carte d’identité spécifique et des droits inégaux, les alsaciens ayant un de leur ascendant allemand sont privés de leur résidence et plus tard expulsés ; c’est donc 112 000 alsaciens qui devront quitter la France dans des conditions déplorables.

Il fallait aller vite - mais n'avait-on pas eu le temps de s'y préparer depuis 14 ? Il fallait surtout en finir vite avec cette révolution des conseils qui avait gagné jusqu'à l'alsace et qui montrait, aux yeux des français, le double danger d'une vie politique alsacienne plus germanisée qu'on ne l'imaginait, puisqu'elle reproduisait chez elle, ce qui était en train de miner l'empire allemand mais aussi, mais surtout, celui d'une révolution de type soviétique qui demeurera pour longtemps la grande hantise de la bourgeoisie européenne au point, un peu plus tard, de présider à des revirements pro-germanistes - en fait pro-nazis - à ce moment-ci inconcevables.

Le drapeau rouge flotta sur la cathédrale ! oh, pour peu de temps évidemment mais décidément ce n'était pas celui que l'on attendait. Alors oui, il fallut aller vite de peur que la contagion révolutionnaire qui s'était circonscrite pour le moment aux anciens territoires annexés ne gagnent la France, de peur aussi, diffuse, jamais vraiment formulée explicitement mais bien présente que l'Alsace ne fît sécession !

Le drapeau rouge flotta sur la cathédrale ! oh, pour peu de temps évidemment mais décidément ce n'était pas celui que l'on attendait. Alors oui, il fallut aller vite de peur que la contagion révolutionnaire qui s'était circonscrite pour le moment aux anciens territoires annexés ne gagnent la France, de peur aussi, diffuse, jamais vraiment formulée explicitement mais bien présente que l'Alsace ne fît sécession !

De nombreux mutins de Kiel étaient des alsaciens-lorrains, ils se constituèrent en conseils de soldats et rentrèrent chez eux. Ils arrivèrent à Strasbourg le 14 novembre. Ils n'étaient que 180, mais à eux seuls, sitôt arrivés, prirent le pouvoir et déclenchèrent la grève. Le mouvement se répand à toutes les casernes et cantonnements d'Alsace jusque sur le front. Sur le front des Vosges, on fraternise et on manifeste avec le drapeau rouge. A Saverne, les soldats se mutinent, pendant qu'en Lorraine les nombreux immigrés italiens présents se joignent au mouvement. Les militaires (l'essentiel de la population active de la classe ouvrière est sous l'uniforme) et les ouvrières qui arborent le drapeau rouge organisent des conseils à Haguenau, Colmar, Mulhouse, Sélestat, Saverne, Guebwiller, Metz, Schiltigheim, Bischwiller, Molsheim, Erstein, Neuf-Brisach, Thionville, Sarreguemines, etc. L'administration municipale s'effondre, et nulle part le mouvement révolutionnaire ne rencontre de résistance dans la population.

Les membre du Landtag essaieront de faire contre-poids mais seront vite balayés. En réalité il se passera à Strasbourg, exactement ce qui se sera passé à Berlin : les sociaux-démocrates investissent les conseils de soldats mais ne visent qu'à en gommer les aspérités révolutionnaires. Ils y parviendront. Pendant quelues jours l'autorité passe entre les mains des différents conseils, dont les objectifs principaux sont : la destruction de l'ancien système, l'extension internationale du mouvement révolutionnaire et la création d'un monde meilleur et plus heureux. Ils exigent du gouverneur Rohden la liberté de presse et d'expression, la levée de la censure sur le courrier, le droit de manifester. Les prisons ouvrent leurs portes et les conseils se rendent maîtres des bâtiments publics. Toutes les marques d'autorité sont supprimées et la ville se hérisse de drapeaux rouges. Une trentaine de commissions organisent la vie quotidienne (transport, finances, ravitaillement, démobilisation, justice...). Des grèves radicales éclatent, comme celle des cheminots. On peut lire sur les affiches qui couvrent les murs de Strasbourg :

Les membre du Landtag essaieront de faire contre-poids mais seront vite balayés. En réalité il se passera à Strasbourg, exactement ce qui se sera passé à Berlin : les sociaux-démocrates investissent les conseils de soldats mais ne visent qu'à en gommer les aspérités révolutionnaires. Ils y parviendront. Pendant quelues jours l'autorité passe entre les mains des différents conseils, dont les objectifs principaux sont : la destruction de l'ancien système, l'extension internationale du mouvement révolutionnaire et la création d'un monde meilleur et plus heureux. Ils exigent du gouverneur Rohden la liberté de presse et d'expression, la levée de la censure sur le courrier, le droit de manifester. Les prisons ouvrent leurs portes et les conseils se rendent maîtres des bâtiments publics. Toutes les marques d'autorité sont supprimées et la ville se hérisse de drapeaux rouges. Une trentaine de commissions organisent la vie quotidienne (transport, finances, ravitaillement, démobilisation, justice...). Des grèves radicales éclatent, comme celle des cheminots. On peut lire sur les affiches qui couvrent les murs de Strasbourg :

« Nous n'avons rien de commun avec les Etats capitalistes ; notre mot d'ordre est : Ni Allemands, ni Français, ni neutres. Le drapeau rouge a triomphé. »

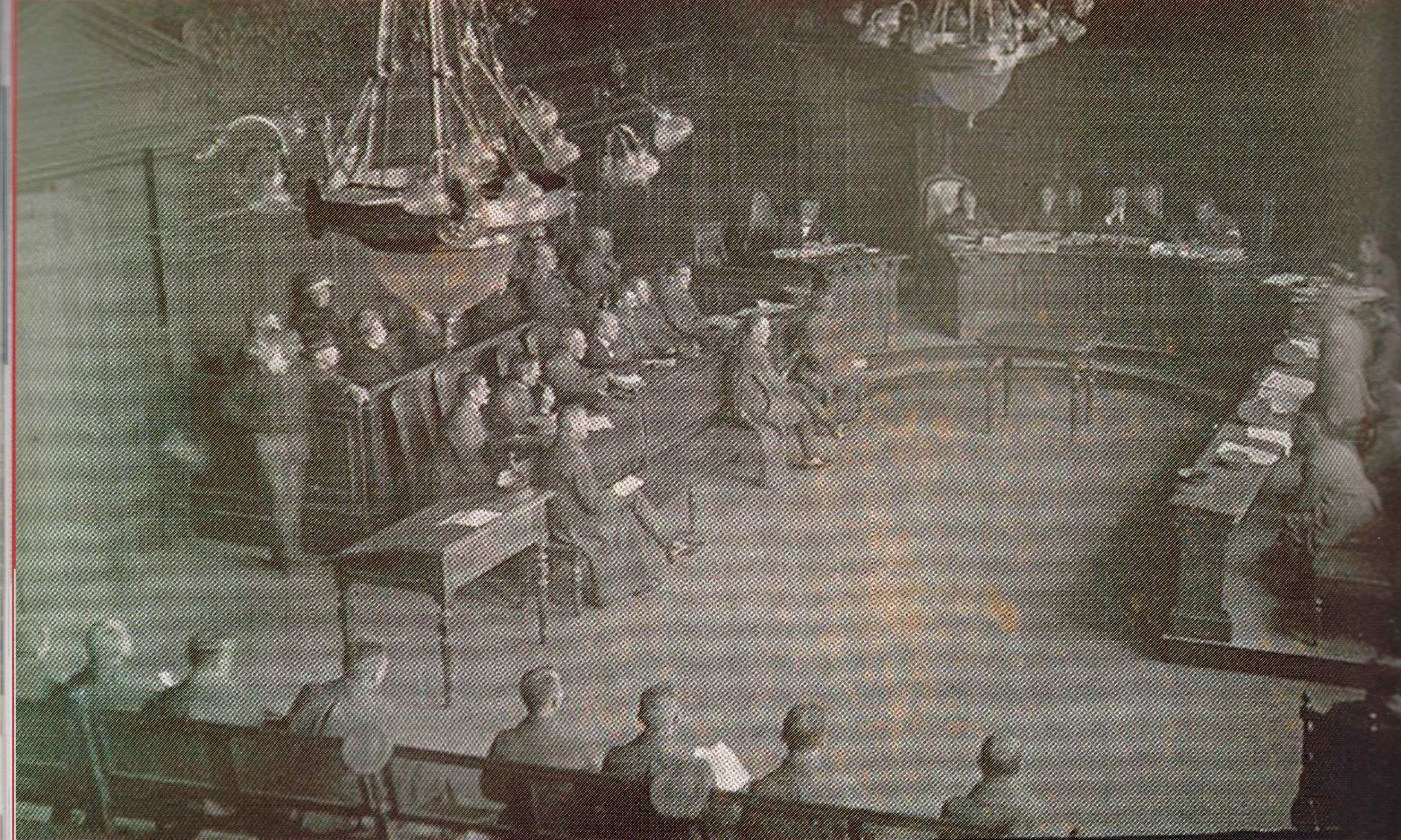

Pendant ce temps Peirotes prend contact avec les français pour qu'ils précipitent leur entrée dans Strasbourg. Le 22 novembre, le général Gouraud entre dans Strasbourg. Il n’y aura jamais de référendum sur l’autodétermination. Le drapeau tricolore remplace le drapeau rouge qui flottait sur la cathédrale. L’armée française se précipite tout de suite au palais de Justice où se tenaient les réunions des conseils. Les agitateurs sont expulsés et les organisations ouvrières placées sous contrôle. Tous les décrets sociaux sont annulés : pour les autorités françaises, les conseils d’ouvriers et de soldats n’ont jamais existé.

Quant au Nationalrat, sorte de Conseil national créé par les sociaux-démocrates et la bourgeoisie Alsacienne (limité à Alsace-Lorraine devenue indépendante), il tombe sous la coupe des partisans du retour pur et simple à la France, les adversaires de l'autonomie. Le 22 novembre, l'armée française entre en force dans Strasbourg, la révolution est définitivement écrasée, les conseils sont dissous et la répression de l'armée française est féroce : déportations et exécutions sommaires. Le palais de justice est occupé pendant que la troupe s'empare des usines. Tous les « agitateurs » sont expulsés.

Quant au Nationalrat, sorte de Conseil national créé par les sociaux-démocrates et la bourgeoisie Alsacienne (limité à Alsace-Lorraine devenue indépendante), il tombe sous la coupe des partisans du retour pur et simple à la France, les adversaires de l'autonomie. Le 22 novembre, l'armée française entre en force dans Strasbourg, la révolution est définitivement écrasée, les conseils sont dissous et la répression de l'armée française est féroce : déportations et exécutions sommaires. Le palais de justice est occupé pendant que la troupe s'empare des usines. Tous les « agitateurs » sont expulsés.

L'ordre règne à Strasbourg !

Ce sont, assurément, ces événements, la peur du communisme, qui amplifièrent la maladresse avec laquelle la France entra en alsace et avec laquelle elle gèrera la transition. Clemenceau, au fond, restait un homme du XIXe et la République qui était la sienne était restée celle du programme de Belleville. Il n'a rien compris à l'Alsace et la paix qu'il impose à Versailles dit assez bien combien il n'avait peut-être rien compris aux enjeux du XXe. La peur du commnisme allait dominer une bonne partie du siècle et justifier à peu près tous les revirements, toutes les lâchetés, toutes les trahisons.

Chauvinisme outrancier d'un Wetterlé et peur petite bourgeoise de la révolution, oui, voici les deux fautes qui consommèrent le destin de l'Alsace et ruinèrent, de nouveau, la chance qui lui était offerte de servir de transition entre ces deux nations. En tout état de cause, l'Alsace perdit, en redevenant française le peu d'autonomie qu'elle avait réussi à arracher à l'empire allemand : elle redevenait une province dont on parle mais à qui on ne demande rien !

Alors oui, même s'il est vrai que l'opposition classique entre l'approche française de la Nation et celle germanique est surfaite et sans doute brodée par les circonstances(3), même s'il est exact qu'il y eut entre l'approche naturaliste et politique, des allers et retours vertigineux qui désignent à l'envi la complexité même de l'idée de Nation, et l'obligation de n'en pas rester à des simplifications dues simplement aux circonstances , j'avoue cependant incliner vers l'approche volontariste, ne serait ce que parce qu'elle étoffe l'idée que je puis me faire de la République - et de la liberté, donc.

Il y aura eu, décidément, dans les apports de la Révolution mais les conséquences aussi de la fin même de l'aventure impériale quelque chose qu'exprime assez joliment S Guitry dans ce court passage du Diable Boiteux : le refus de l'idée que la force vaille droit, de l'idée qu'entre les Nations prévaille encore l'état de nature qui semblent devoir être définitivement récusées par l'idée nouvelle du droit public et de la volonté politique.

Idée, ce refus justement de la force qui voudrait que l'on puisse disposer des peuples comme on disposerait d'un vil bétail, précisément, que l'on retrouve dans la protestation de 1871 telle que la présente Keller dans sa déclaration liminaire présentant le texte signé par tous les députés alsaciens-lorrains :

« À l'heure qu'il est, je n'ai pas la prétention de changer les dispositions trop arrêtées dans un grand nombre d'esprits. Mais j'ai tenu, avant de quitter cette enceinte, à protester, comme Alsacien et comme Français, contre un traité qui est une injustice, un mensonge et un déshonneur. Et si l'Assemblée devait le ratifier, d'avance, j'en appelle à Dieu, vengeur des justes causes ; j'en appelle à la postérité qui nous jugera les uns et les autres ; j'en appelle à tous les peuples qui ne veulent pas indéfiniment se laisser vendre comme un vil bétail ; j'en appelle enfin à l'épée de tous les gens de coeur qui, le plus tôt possible, déchireront ce détestable traité ! »

Alors, oui, marquer, pour conclure, l'inanité de la question qui a le grand mérite de ne plus se poser en des termes belliqueux ; de ne plus se poser du tout !

1)Girard dans une conférence prononcée à l'occasion de la parution de son livre Achever Clausewitz

les matins - Lionel Jospin par franceculture

. - carte d'identité A : avec bandes tricolores pour les Alsaciens-Lorrains dont les parents et les grands-parents sont nés en Alsace-Lorraine ou pour les habitants dont les parents sont nés en France. Ils sont réintégrés de plein droit.

- carte d'identité B : avec deux bandes bleues pour les Alsaciens-Lorrains dont le père ou la mère sont d'origine étrangère, non-français, non alsacien-lorrain.

- carte d'identité C : avec deux bandes rouges pour les Alsaciens-Lorrains dont le père et la mère sont originaires de pays alliés de la France ou restés neutres pendant le conflit.

- carte d'identité D : sans bande pour les descendants d'Allemands, d'Autrichiens, de Hongrois ou d'autres peuples des Empires centraux. Leurs enfants, même nés en Alsace-Lorraine, reçoivent la carte D.