| Préambule | précédent | suivant |

|---|

Ordre / Désordre

Tout à bien l'air de se jouer dans cette représentation de l'état initial de l'être et que l'on démarre sa réflexion avec Heidegger autour de Parménide et Héraclite, que l'on s'enquiert de la parole d'Anaximandre, on devine bien - et c'est ce qu'affirme Castoriadis - que c'est autour de la capacité à faire ordre, à la fois compréhensible et vivable, alors même que tout repose sur le désordre, le chaos, le mélange, la contrariété sinon la guerre, que se joue notre rapport au monde.

Nous sommes ici au coeur de la question de l'être mais avant de l'aborder, se donner le temps d'un répit ...

Première petite pause en forme de bilan

A la recherche de ce qu'être veut dire l'impression troublante d'être à la fois au coeur du sujet et de s'être égaré. Pourtant à baguenauder ainsi dans les terres grecques, sept leçons se dégagent sur lesquelles il faut revenir.

Avoir successivement fait référence à Heidegger et à Castoriadis, que tout oppose, n'est certainement pas anodin ni pour les questions que l'on peut se poser ici ni pour l'orientation que peut prendre demain notre tentative. Ils n'ont ni la même lecture de la Grèce antique, ni d'ailleurs le même projet théorique mais pourtant, chacun à leurs manières, dessinent les mêmes sept leçons

- L'importance de la référence initiale *

- L'incontournable modèle grec **

- l'être perçu comme processus ***

- La place de la volonté libre : ubris ou réalisation de soi ? ****

- La croisée morale <->métaphysique <->politique *****

- L'illusion de la radicalité : radicalité de l'illusion ******

- La question de l'ordre *******

L'importance de la référence initiale (retour)

L'importance de la référence initiale (retour)

Il suffit de confronter rapidement Heidegger et Conche pour le comprendre : l'un, arcbouté sur les pré-socratiques mais aussi sur sa propre oeuvre (Sein und Zeit), l'autre très français à sa manière, puisant plutôt chez Montaigne de quoi nourrir son étonnement, ses révoltes et sa démarche.

Le premier n'échappe pas - le cherche-t-il d'ailleurs ? - au syndrome des origines, à cette illusion que telle notion, tel concept, parce que présent dès l'origine des traces philosophiques, serait plus profond, plus radical - en somme, mais sans toujours le dire - plus vrai ; qu'il y eût dans les prémices une vérité enfouie, peut-être jamais décelée mais dont le dévoilement ferait prendre à la philosophie un tour nouveau, une orientation inédite.

Le second ne peut éviter que si avec Montaigne et ce qu'on nomma Renaissance, on se donne résolument une assise où l'humanisme prend une importance cruciale, ce dernier n'est jamais qu'un retour mais donc aussi une relecture des traces antiques - où Rome prend digne place à côté d'Athènes. Comme si l'on ne devait jamais échapper à ces lectures en abîmes, à ces conflits d'interprétations à quoi pourtant toute métaphysique est projet d'échappatoire. Conche ne peut qu'offrir une lecture d'une relecture : c'est toute l'aporie de la métaphysique.

L'incontournable modèle grec (retour)

Comment ne pas songer à cette fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, où dominent certes Platon et Aristote que nul parmi les protagonistes ne regarde mais vers qui notre regard se fixe d'emblée par effet de cette perspective qui les place au centre. C'est qu'ils sont tous là, ceux que l'on nommera pré-socratiques, figures satellites des deux grands, ce qui révèle déjà une lecture très Quattrocento de l'histoire de la philosophie et, plus généralement de l'histoire de la pensée en Occident.

Comment ne pas songer à cette fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, où dominent certes Platon et Aristote que nul parmi les protagonistes ne regarde mais vers qui notre regard se fixe d'emblée par effet de cette perspective qui les place au centre. C'est qu'ils sont tous là, ceux que l'on nommera pré-socratiques, figures satellites des deux grands, ce qui révèle déjà une lecture très Quattrocento de l'histoire de la philosophie et, plus généralement de l'histoire de la pensée en Occident.

Le problème n'est pas tellement celui de ces lectures en cascades qui, après tout, restent le lot commun et de la philosophie et de l'histoire elle-même, nulle époque n'échappant à l'obligation qui lui est faite, pour s'inventer un avenir, de réinterpréter son passé.

Qu'après toute cette longue période qui va de celle des Pères de l'Eglise jusqu'à celle des Docteurs de l'Eglise - et donc jusqu'à Saint Thomas d'Aquin - où il se fut agi surtout de lire les grecs soit pour se démarquer d'eux, soit encore pour s'en servir quand cela était possible dans la vaste oeuvre de réfutation des hérésies, soit enfin pour montrer qu'ils furent des précurseurs, nécessairement incomplets mais utiles néanmoins, qui ouvrirent la voie à la Révélation, qu'après donc cette vaste période qui présida à une lecture très théologique des grecs, s'en ouvrit une autre qui s'astreignit à une lecture sinon plus rigoureuse en tout cas plus ouverte, aura eu au moins le mérite de réouvrir le champ des études helléniques, de l'arracher en tout cas au monopole de la théologie, études qui culmineront au XIXe siècle avec l'école allemande. En réécrivant à chaque fois son passé, chaque période le sauve en même temps de l'oubli - de ce que Marx appelait la critique rongeuse des souris (48) ....

Le problème n'est pas plus celui de l'exploitation ardue des fragments. Certes, la dénomination de ces philosophes, dont parfois nous ne savons pas grand chose, relève souvent de la légende, toujours du propos rapporté, est déjà un choix idéologique laissant supposer que ces derniers n'auraient finalement été que des balbutiements avant la grande éclosion de la philosophie et rien n'autorise à poser comme objective par définition, la citation de tel ou tel par Aristote ou un Père de l'Eglise qui, eux aussi, auront nécessairement interprété ces textes en raison de leurs propres orientations théoriques : il y a même tout lieu de penser le contraire.

En réalité, Platon comme Aristote sont contemporain - et acteurs - d'une révolution culturelle immense que l'on aurait tort de sous-estimer : le passage à l'écrit. Socrate se refusait à la lettre morte et lui préférait la parole vivante et si certains des pré-socratiques écrivirent des traités souvent dénommés De la nature et que l'on aura perdu, d'autres tel Diogène ou Socrate se cantonnèrent au silence ou à la maraude sur les marchés ou encore à de la prédication. Les deux grands, indépendamment de leurs qualités évidentes, bénéficient aussi du prisme de la trace : d'un côté, pour tous les prédécesseurs, quelques pages qui rassemblées tiennent dans un seul livre ; de l'autre des oeuvres complètes - ou presque.

Mais après tout, philologues, philosophes et métaphysiciens ne sont pas dans une position autre que celle des anthropologues et archéologues susceptibles d'extrapoler à partir d'un os, d'un crâne ou bien de telle ou telle poterie ou vestige, à la fois des lignées, des histoires et ce que furent les capacités ou les moeurs de ces hommes disparus. Qu'il y faille de la prudence, et une forte connaissance de la langue des grecs anciens est une évidence ; qu'il faille encore ne méconnaître ni l'histoire environnante ni surtout celle de toutes les interprétations successives est une condition impérative.

Non, ce qui est frappant en définitive ce serait plutôt combien la référence grecque demeure incontournable. Même si l'on écartait l'objection d'une réflexion qui demeurerait très méditerranéo-européenne, en excluant sans même en mentionner l'existence, notamment, de toute la tradition extrême-orientale qui ne pèse quand même pas rien, même en écartant l'objection de l'ethnocentrisme, on ne peut que constater qu'elle fonctionne comme une sorte d'ombilic, de point au delà on ne pourrait remonter, un peu comme le mur de Planck ; mais qui en même temps appartient de plain pied à cette période que Jaspers nommait période axiale (49) durant laquelle se développent, presque en même temps, les grandes interrogations qui donneront naissance à la fois aux grandes religions et aux différentes métaphysiques.

C'est qu'en face, et là aussi, presque en même temps et presque dans les mêmes lieux, émerge une religion totalement originale pour ce qui concerne notre sujet non tant d'après nous en ce qu'elle serait monothéiste que parce qu'elle est créationniste et dispose donc un monde à l'exact antipode du monde grec, basé non sur un chaos mais sur un ordre conjugué en terme d'être, par ailleurs d'autant plus intelligible qu'il se révèle. * Sans doute est-ce le non-dit de toute métaphysique que de, certes, en revenir systématiquement à ses sources grecques, mais de taire qu'elle y traque en réalité un dialogue avec le judaïsme d'autant plus incontournable lui aussi dès lors que l'on songe à son prolongement chrétien et à l'empreinte que ce dernier ne cesse de laisser sur l'histoire occidentale. Un mur, disions-nous, oui ! comme si toutes les combinatoires théoriques avaient été essayées dès l'origine ou, en tout cas, que l'alternative radicale, déterminant tout le reste et notamment notre rapport au monde, résidât originairement d'entre un monde chaotique, où l'homme n'eût d'autre souci que de souffrir le moins possible en en acceptant cependant toujours l'augure, et en se ménageant des îlots d'organisation dont il sût d'emblée la fragilité et même la vanité, d'une part ; et un cosmos tout entier appuyé sur un logos créateur et donc aussi une vérité accessible à quoi il suffirait - quand même ce suffire fût l'objet d'autant de troubles que d'incertitudes - de se conformer pour atteindre la plénitude de son être.

Posée ainsi, cette incontournable référence qui en cache une seconde, fait éclater avec l'aveuglement de toute évidence, la vanité de notre projet initial qui était, rappelons-le, d'à la fois tenter une métaphysique qui ne se contentât pas d'exploiter sa propre histoire, notamment grecque, et qui voulût se tenir à l'écart de toute théologie. On n'évitera, décidément, le commerce ni de l'une ni de l'autre.

Heidegger, notamment du fait de ce style inimitable où la prédication l'emporte si souvent sur la démonstration, agace souvent mais il reste incontournable et pas seulement parce qu'il reste, chronologiquement, le dernier des grands. Mais s'il plonge goulûment les mains dans le cambouis grec, en bon allemand du début du XXe, ivre de phénoménologie et de décadence à éviter, il esquive d'un revers de main la souche juive. Le dialogue n'aura pas lieu. Et force est de constater qu'il y a plus de chrétiens, théologiens ou philosophes, qui s'enquirent de la démarche d'Heidegger qu'il n'y eût jamais d'heideggeriens résolus à quitter les rives ioniennes.

Heidegger, notamment du fait de ce style inimitable où la prédication l'emporte si souvent sur la démonstration, agace souvent mais il reste incontournable et pas seulement parce qu'il reste, chronologiquement, le dernier des grands. Mais s'il plonge goulûment les mains dans le cambouis grec, en bon allemand du début du XXe, ivre de phénoménologie et de décadence à éviter, il esquive d'un revers de main la souche juive. Le dialogue n'aura pas lieu. Et force est de constater qu'il y a plus de chrétiens, théologiens ou philosophes, qui s'enquirent de la démarche d'Heidegger qu'il n'y eût jamais d'heideggeriens résolus à quitter les rives ioniennes.

Voici en tout cas que se dégage, en marchant, et c'est pour cela qu'il importait de faire halte, ce que devrait être notre démarche : non tant refaire le chemin vers Athènes, non plus que celui vers Jérusalem que de tenter un pont d'entre les deux tant il me semble que ces deux-là couvrirent respectivement leurs voix - voies - plus souvent qu'ils ne s'écoutèrent. Oui, évidemment, parce que le projet d'une théologie est radicalement opposé à celui d'une métaphysique, cette dernière ne peut assurément se fonder qu'à l'écart de celle-là mais pour autant, parce que les deux sont sinon des réponses en tout cas des questions engageant le même sujet - le rapport de l'homme au monde.

Oui, deux réponses radicalement différentes, aux conséquences indénombrables ... mais quand même, à la source, la même inquiétude, la même rage d'exister, la même volonté d'être libre. Au même titre que mythes et sciences sont réponse au même besoin de représentation unifiée et cohérente du monde et y font réponse en expliquant identiquement ce qui se voit par ce qui ne se voit pas ; au même titre, et même s'il peut sembler paradoxal que ceci se fit en se soumettant au service d'un être transcendant, c'est le même refus de soi, le même appel à la liberté à l'oeuvre dans la pensée grecque et dans la foi juive. Il n'est pas possible que ces deux représentations n'aient rien à se dire ; invraisemblable que ces deux routes ne se rejoignissent pas en quelque endroit.

C'est cette croisée en quête de quoi nous nous mettons.

l'être perçu comme processus (retour)

Très rapidement résumé sous le vocable d'existentialisme, propagé par Sartre, terme que l'on sait Heidegger avoir récusé, ce qui se révèle de nouveau, c'est bien, contre les lectures classiques qui tendent à privilégier ce qui est sur ce qui devient, le permanent sur le fugace, une représentation de l'être qui conjuguerait processus et permanence et envisagerait la substance comme ce qui ne cesserait pas d'advenir. Qu'on l'entende comme dévoilement, présence ou contrariété, ce qui fait que l'étant est, ce qui fait l'être de l'étant ou si l'on préfère ce que veut dire être au moins quand il s'agit de l'homme, ne se laisse pas enfermer dans une définition, non plus que dans une quelconque nature qui serait support des événements et accidents sans pour autant être jamais affectée par eux.

L'idée n'est pas nouvelle ni sans lien avec celle d'un monde fragilement posé sur le surplomb du chaos ; elle a pourtant le mérite de bouleverser complètement l'approche que nous pouvons avoir de la liberté autant que de la responsabilité ; celle aussi de rejoindre les derniers acquis tant de la physique que de la biologie.

Condamné à être libre disait Sartre à propos de l'homme, c'est-à-dire condamné à s'inventer lui-même sans disposer d'aucune nature ou définition qui pût lui indiquer la marche à suivre, le but à atteindre. On n'a aucune difficulté à souligner ce que peut avoir d'enthousiasmant cet exhaussement de la liberté humaine ; on ne dit jamais assez ce que ceci peut avoir d'angoissant, de contraignant ; de désarmant. Dans un environnement qui n'a jamais bougé aussi vite et aussi profondément, ne trouver aucun repère, aucun point d'appui par quoi soulever le monde, ne pouvoir compter sur rien qui vous conforte ou affirme et n'avoir d'autre issue que de s'instituer soi-même ne peut que susciter trouble, désarroi - regret ?

Pour la première fois peut-être depuis les grecs, être homme n'est plus une réponse, encore moins une certitude mais une question, pour ne pas écrire un problème. Et ce qui peut se dire de l'homo, se le peut tout autant de vir ou de mulier : jamais autant l'identité masculine mais aussi féminine n'auront été tant bouleversées au point d'être devenues des ensembles vides. Nos grands anciens avaient des devoirs à accomplir, une nature à réaliser : un peu comme un programme à respecter, difficile parfois mais clair où il n'était d'incertitude que sur l'issue - notre capacité à aller au bout, à accomplir notre mission, notre être - notre réussite. Désormais l'incertitude est non seulement a parte post mais aussi a parte ante. Mais si l'incertitude est gratifiante, qu'elle est douloureuse ! Je ne m'étonne pas, à cet égard, de cette prolifération de discours autour de l'identité, des racines voire de la communauté : qu'ils confondent outrageusement la logique de l'appartenance avec celle de l'être est une évidence ; en même temps ils reflètent le profond malaise que suscite cette navigation à vue où nul ne sait ni plus d'où il vient, où il va, ni ce que veut dire pour lui être.

La place de la volonté libre : ὕϐρις ou réalisation de soi ? (retour)

Ce que la modernité révèle, c'est au fond ce qu'affirmait déjà le fragment 30 d'Héraclite : la menace constante de la démesure, contenue dans le fait même d'être. Repérée à maintes reprises, cette démesure est incluse presque tautologiquement dans la volonté d'être qui ne peut que se dire non à soi-même autant qu'au monde. L'humanisme triomphant a évidemment représenté un acquis fort de la modernité ; il a néanmoins produit une disqualification durable du monde, réduit à l'état de chose, de marchandises disponibles, prêtes à être saisies, consommées ou échangées avant que cette réification n'atteigne l'humain lui-même pris dans la nasse de sa propre instrumentalisation. On l'a écrit déjà : de l'emprise de la techno-science au triomphe de l'économisme qui ne voit même dans la liberté qu'une modalité convéniente de l'échange des marchandises et jusqu'au désastre écologique, tout montre que sous le devenir comme maître et possesseur de la nature qui sembla inaugurer heureusement l'ère de la modernité, le ver était déjà dans le fruit, qui a un nom : ὕϐρις !

On le sait trop bien : le désastreux XXe siècle en a eu vite fini de l'espérance en un progrès nécessaire et indéfini ; et même d'un progrès tout court ! Nos sociétés si sophistiquées n'en finissent pas de détricoter le peu d'avancées sociales et politique que les deux derniers siècles avaient promues après avoir fait étalage de leur infinies capacités de destruction et d'auto-destruction. Désormais avec le monde, c'est l'humain lui-même qui paraît devoir se dissoudre violemment, après avoir fait preuve de son infinie capacité à l'horreur.

Nous revoici aux rivages grecs si pessimistes qu'ils conjuguèrent à l'infini l'inconvénient d'être né au point, rappelle Castoriadis, d'avoir estimé que la meilleure chose qui puisse nous arriver serait encore de n'être pas né, et la seconde de mourir très vite. Car c'est une chose de concevoir que la démesure est une menace qui guette chacun en son existence propre et que la sagesse réside dans l'effort pour s'en abstenir ; c'en est une autre, bien plus tragique que de supposer que la démesure réside dans le fait même d'être.

L'air du temps est à ce pessimisme-là, nourri de cette inquiétude sourde que les choses ne peuvent durer longtemps ainsi ; accru non tant par la paresseuse lenteur d'une crise qui semble ne pas pouvoir cesser que par la certitude que c'est désormais le sol même que nous foulons qui se dérobe sous nos pas, entraînant invariablement la psychose de la fin, le syndrome de l'apocalypse ; en tout cas ce que d'aucuns (Ferry notamment) appelaient société de la peur.

Que nous soyons à la croisée me semble avéré : l'Occident s'est mû, depuis deux millénaires, dans l'aire de la certitude que lui offrirent successivement la Révélation puis la réussite insolente de la rationalité scientifique. Cette aire s'est rétrécie comme peau de chagrin et nous ne savons vivre à l'instar des grecs avec la certitude tragique du chaos. Nous avons assurément à réapprendre d'eux.

Besoin en tout cas d'une métaphysique qui réponde à ces temps d'incertitudes ou, comme l'écrirait peut-être Morin, de complexité.

La croisée morale <->métaphysique <->politique (retour)

Que morale, métaphysique et politique eussent partie liée, nous le savions évidemment depuis toujours. Que leurs relations appartinssent au registre de la complexité, nous le devinions. Ce pourquoi, si l'on peut dire que toute politique suppose une métaphysique et que cette dernière conditionne une morale, il est moins aisé de dire laquelle cause l'autre tant ici effet et cause s'entremêlent ; moins aisé encore de savoir s'il eût mieux valu écrire une métaphysique avant de produire une morale ; ou l'inverse ; et à quelle place y nicher une politique.

Ce qui est certain est qu'il n'est pas de politique qui n'engage à la fois une conception de l'homme et une approche de la relation de l'homme au monde. Au même titre que W von Humboldt avait pu écrire qu'il y avait une métaphysique implicite derrière toute langue ; de la même manière on peut induire une métaphysique à partir du politique aussi bien que de l'éthique. Ce qui demeure passionnant dans l'exemple grec tient dans cette rage à instituer un ordre, même fragile, et de ne penser pouvoir le faire qu'à partir de l'institution volontaire de la cité autour de citoyens libres. J'aime assez, pour ma part, que la démocratie rime avec incertitude et volonté : l'histoire a trop montré que le dogme, la vérité s'accommodent tellement mieux des pouvoirs absolus !

C'est dire seulement combien il est faux de croire que la métaphysique ne soit qu'affaire de casuistes sophistiqués ou de penseurs un peu fous, éloignés des préoccupations ordinaires, et de l'homme concret. Non décidément, la métaphysique est au coeur de la réalité humaine quand bien même les chemins qu'elle emprunte paraissent parfois de furieux détours.

L'illusion de la radicalité : radicalité de l'illusion (retour)

Ultime leçon, et non des moindres, qui devrait conduire à un maximum de prudence ; mais aussi d'humilité. Celle qui manqua tant à Heidegger, me semble-t-il, lui qui ne sut ni éviter ce ton prédicatif et eschatologique, ni non plus sombrer dans la pire des illusions politiques.

De penser l'être en sa totalité, de le vouloir aborder à la racine ne peut que donner l'illusion de penser plus profond, plus intensément avec le risque évident de considérer finalement toute autre approche comme infiniment superficielle et donc bientôt superfétatoire.

Je n'ai jamais su me résoudre tout à fait à l'idée marxiste que c'était l'économie qui, en dernière instance, était déterminante ; je n'ai jamais non plus pu admettre que les idées dominaient le monde. Les deux assertions, prises isolément, sont fausses ! prises conjointement, elles traduisent quelque chose de la boucle de rétroaction qui fait qu'il n'est pas de pratique humaine, pas de geste, le plus anodin soit-il, qui ne présuppose sinon une métaphysique au moins une conception du monde et de l'homme dans le monde ; mais qu'à l'inverse il n'est pas de représentation théorique, tout abstraite qu'elle soit et si éloignée qu'elle puisse paraître du réel, qui en fin de compte ne le reflète, ne le résume ; ne le rende supportable voire désirable. Ne le justifie.

Les grandes mutations, les grandes révolutions culturelles ne sont pas nées dans les tonneaux des sages, les écoles des philosophes ou les laboratoires des chercheurs scientifiques. Jamais une théorie, si brillante fût-elle, n'a suffi à changer le monde. A l'inverse, jamais une invention technique, imprimerie, métier à tisser, machines à vapeur ne résument à elles seules les grands bouleversements ni comment elles purent trouver des esprits disposés à les utiliser.

Que l'on croie avoir dénicher aux aubes de la pensée grecque une question qui fût oubliée - celle de l'être - et se proposer de la reprendre - pourquoi pas ? Croire pour autant que c'est faire oeuvre politique que de refonder la métaphysique c'est au mieux de la naïveté ; au pire de la mégalomanie !

Non, décidément, les métaphysiques s'écrivent avec les pieds ensanglantés de se blesser aux chemins rocailleux ! Nos morales et nos politiques se tentent et se perdent , s'aveuglent et s'assurent de nos mains écorchées de ne rien parvenir à saisir.

La question de l'ordre (retour)

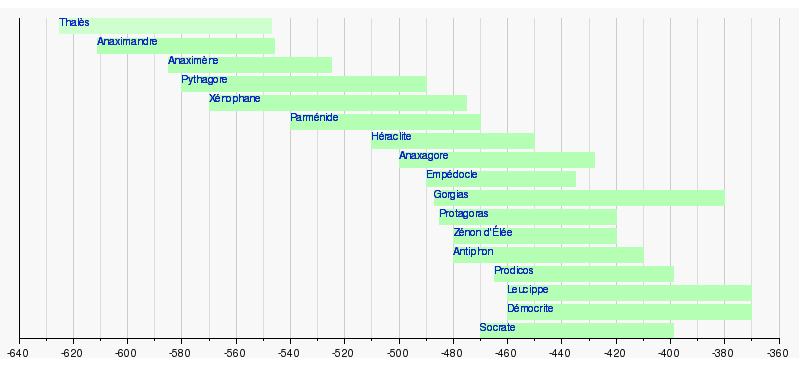

47) Wikipédia propose une assez belle frise chronologique de ces derniers

47) Wikipédia propose une assez belle frise chronologique de ces derniers

48) la formule figure dans l'antépénultième paragraphe de la Préface de la Critique de l'Economie politique (Janvier 1859)

49 K. Jaspers, Sens et but de l’histoire, 1949

c’est alors qu’a surgi l’homme avec lequel nous vivons encore aujourd’hui [...] la nouveauté de cette époque, c’est que partout l’homme prend conscience de l’être dans sa totalité, de lui-même et de ses limites. Il fait l’expérience du monde redoutable et de sa propre impuissance. Il se pose des questions essentielles. Devant l’abîme, il cherche passionnément la libération et le salut. Il rencontre l’absolu dans la profondeur du sujet conscient et dans la clarté de la transcendance [...] la vie, jusque-là confinée dans l’immédiat, s’élargit ; le calme courant des polarités fait place à l’inquiétude des oppositions et des antinomies. L’homme n’est plus enfermé en lui-même. Moins tranquille, il s’ouvre à des possibilités nouvelles et illimitées. Il peut entendre et comprendre ce que personne, jusqu’alors, n’avait ni désiré savoir, ni su énoncer. L’inouï se révèle. En même temps qu’il devient sensible au monde et à soi-même, l’homme commence à pressentir l’être.