1914 - 2014: Et si la France n'avait pas tant changé?

Par Franck Dedieu et Béatrice Mathieu,

L'express

Déjà, en 1913, le refrain d'une France en déclin

En 1913, l'avocat et essayiste Nicolas Baverez aurait fait un tabac. Décliniste patenté, il aurait même pu écrire un billet dans Le Figaro, dénonçant le manque d'esprit entrepreneurial, le retard industriel, le déficit de la balance commerciale et les pertes de parts de marché des industriels français, doublés par leurs concurrents allemands. Singulier sentiment de déjà-vu. A la veille de la Première Guerre mondiale, il flotte en France comme un parfum de défaite économique, à peine masqué par la puissance de l'empire colonial et par le lustre des uniformes de l'armée.

En 1913, l'avocat et essayiste Nicolas Baverez aurait fait un tabac. Décliniste patenté, il aurait même pu écrire un billet dans Le Figaro, dénonçant le manque d'esprit entrepreneurial, le retard industriel, le déficit de la balance commerciale et les pertes de parts de marché des industriels français, doublés par leurs concurrents allemands. Singulier sentiment de déjà-vu. A la veille de la Première Guerre mondiale, il flotte en France comme un parfum de défaite économique, à peine masqué par la puissance de l'empire colonial et par le lustre des uniformes de l'armée.

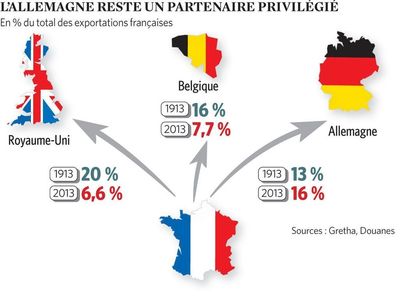

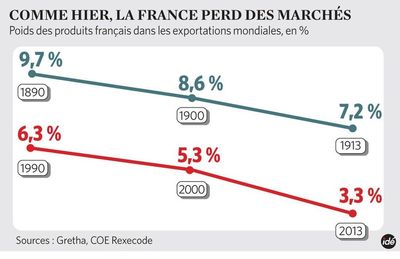

Entre 1883 et 1913, d'après les calculs d'Angus Maddison, la croissance moyenne de l'économie française a difficilement atteint 1,6 % par an, contre 1,9 % en Grande-Bretagne, 2,2 % aux Pays-Bas et 2,8 % en Allemagne. Le made in France ne représente plus que 7,2 % des exportations mondiales, contre 8,6 % en 1900 et près de 10 % en 1890. "C'est à cette période que l'Allemagne creuse l'écart dans des secteurs irrigués en capitaux grâce aux fameuses Universalbanken", explique l'économiste David Le Bris.

Certes, la France domine encore l'industrie automobile et l'aviation mondiales. "Mais la deuxième révolution industrielle, portée par l'électricité, l'aluminium et le ferroviaire, bute sur une sorte de plateau technologique. Des brevets, comme l'hydraulique, filent en Suisse ou en Belgi-que", analyse l'historien Denis Woronoff. Dès les premiers coups de canon, on découvre, effaré, que 94 % des explosifs utilisés par l'armée française sont fabriqués outre-Rhin. Tandis que la France s'arc-boute sur son agriculture, la jeune Allemagne se lance dans la chimie, dans l'électrotechnique, et brille - déjà - dans les biens d'équipement.

Certes, la France domine encore l'industrie automobile et l'aviation mondiales. "Mais la deuxième révolution industrielle, portée par l'électricité, l'aluminium et le ferroviaire, bute sur une sorte de plateau technologique. Des brevets, comme l'hydraulique, filent en Suisse ou en Belgi-que", analyse l'historien Denis Woronoff. Dès les premiers coups de canon, on découvre, effaré, que 94 % des explosifs utilisés par l'armée française sont fabriqués outre-Rhin. Tandis que la France s'arc-boute sur son agriculture, la jeune Allemagne se lance dans la chimie, dans l'électrotechnique, et brille - déjà - dans les biens d'équipement.

En 1913, la dépense de matériel électrique par habitant atteint tout juste 4 750 francs en France, contre 15 000 francs en Grande-Bretagne et 16 750 francs en Allemagne. Les géants AEG et Siemens affichent chacun un capital vingt fois supérieur à celui de la Compagnie générale d'électricité. Une première enquête auprès des industriels, menée en 1916 par le ministère du Commerce, fait remonter des plaintes que Pierre Gattaz, le nouveau patron du Medef, reprendrait aujourd'hui volontiers à son compte : manque de financement, compétitivité érodée, concurrence déloyale des pays neufs, main-d'oeuvre mal formée...

Sans parler de la rengaine sur la cherté des coûts de production. Les tisserands d'Elbeuf et de Fourmies font alors ce triste constat : leurs concurrents de Leipzig sont moins chers qu'eux de 25 à 35 %

Des banques aussi puissantes qu'aujoud'hui

A l'époque, personne ne parle encore du lobby bancaire, mais la haute finance exerce pourtant un puissant magistère sur l'économie. Et pour cause : au seuil de la Grande Guerre, le Crédit lyonnais revendique la première place mondiale en termes de total des actifs gérés. Les plus belles briques du fameux "mur de l'argent", ce sont aussi la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), le Comptoir national d'escompte de la Ville de Paris (BNP) et quelques maisons familiales comme Rothschild, Mallet et Hottinguer. Equivalence troublante, les banques cotées à la Bourse de Paris en 1913 pèsent à elles seules environ 7 % de la richesse nationale, autant qu'aujourd'hui.

Triste similitude également, l'Etat - déjà impécunieux - leur tend la sébile pour trouver des financements. "Les banques souscrivent volontiers aux em-prunts de la République, mais elles exigent en contrepartie une politique anti-inflationniste pour garantir la valeur de leurs actifs", raconte l'historien Yves Leclercq, auteur de La Banque supérieure (Garnier).

Triste similitude également, l'Etat - déjà impécunieux - leur tend la sébile pour trouver des financements. "Les banques souscrivent volontiers aux em-prunts de la République, mais elles exigent en contrepartie une politique anti-inflationniste pour garantir la valeur de leurs actifs", raconte l'historien Yves Leclercq, auteur de La Banque supérieure (Garnier).

En revanche, le Crédit lyonnais, la Société générale et les autres se montrent moins prodigues à l'égard des commerçants, des paysans et des chefs d'entreprise en quête d'argent frais pour financer la deuxième révolution industrielle. "Les banques préfèrent investir à l'étranger, dans les pays neufs réputés plus rémunérateurs", constate Suzanne Berger, professeure au Massachusetts Institute of Technology.

L'argent français coule à flots sur les chemins de fer russes et roumains. Avant la guerre, les avoirs placés hors des frontières se montent ainsi à 40 milliards de francs, soit les trois quarts du PIB national. Les recalés du crédit bancaire et l'opinion publique française pestent contre cette finance "antipatriotique". Même les dramaturges s'en mêlent : "Ah ! oui, le capital, à nos champs infidèles/S'envole vers la Bourse, où la prime l'appelle", écrit François Ponsard, le premier des indignés.

L'argent français coule à flots sur les chemins de fer russes et roumains. Avant la guerre, les avoirs placés hors des frontières se montent ainsi à 40 milliards de francs, soit les trois quarts du PIB national. Les recalés du crédit bancaire et l'opinion publique française pestent contre cette finance "antipatriotique". Même les dramaturges s'en mêlent : "Ah ! oui, le capital, à nos champs infidèles/S'envole vers la Bourse, où la prime l'appelle", écrit François Ponsard, le premier des indignés.

Comme hier, les pays neufs font rêver

"Ils ont foi dans leur étoile comme les Rois mages/Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine/Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune", écrit Guillaume Apollinaire en 1913. Pour les grandes fortunes industrielles et les banques, c'est en Chine, en Russie, au Brésil et en Argentine, eldorados regorgeant de matières premières et où tout est possible, qu'il faut investir. Des pays neufs - et pas émergents - qui comptent déjà sur la scène mondiale.

Dans le classement mondial des nations, la Chine est troisième, l'Argentine pointe en onzième position et le Brésil en douzième. En 1910, les cinq plus gros industriels français du textile emploient déjà 10 000 salariés dans leurs filiales russes et polonaises. En 1917, quand la révolution bolchevique éclate, 44 % des banques russes sont détenues par des étrangers, dont la moitié sont français.

Pour les petits rentiers, cette soif d'horizons nouveaux est satisfaite par les obligations d'Etat russes. Ces fameux emprunts russes pèseront jusqu'à un tiers du portefeuille d'épargne des ménages les plus fortunés. Il faut dire que Moscou ne lésine pas pour s'attirer les bonnes grâces de la presse financière. On découvrira après la guerre qu'Arthur Raffalovitch, une des plumes les plus lues de l'époque, était un agent à la solde de Moscou : pendant des années, il a noirci des pages en vantant les miracles de l'économie russe.

Les petits rentiers prospèrent

Balzac voyait dans le rentier "l'ombre du tableau social de Paris". En 1914, la présence tenace du père Goriot flotte encore sur la Ville lumière comme aujourd'hui sur tout le territoire. "Le Parti radical à l'époque au pouvoir magnifie la France de la prudence, de la tempérance et de l'équilibre. Le pays de la Grande Révolution est aussi celui des petits porteurs et des petits rentiers.

Les épargnants s'entichent des emprunts émis par l'Etat et les chemins de fer pour assurer leurs vieux jours", raconte Patrick Fridenson, historien des entreprises et chercheur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Les obligations remplissent alors la moitié des bas de laine. Aujour-d'hui, ces mêmes titres se retrouvent, peu ou prou dans les mêmes proportions, confortablement nichés dans les contrats d'assurance-vie.

Au jeu des analogies, l'économiste Thomas Piketty va plus loin. La part des héritages dans le patrimoine des Français devrait rejoindre en 2030 son niveau de la Belle Epoque. "Comme au début du XXe siècle, le capital dégage aujourd'hui une rentabilité supérieure à la croissance économique. Les flux successoraux devraient donc devenir de plus en plus importants." Et si l'avenir appartenait aux notaires ?

La rigueur budgétaire s'érige en dogme

"Il ne suffit pas pour un Etat de recueillir des ressources, il les faut bien employer. [...] Il faut aussi que les dépenses totales annuelles ne dépassent pas les recettes totales annuel-les pour permettre un allégement graduel des charges nationales", théorise au début des années 10 l'économiste Paul Leroy-Beaulieu.

Grands indicateurs: un air de déjà-vu

Una balance commerciale déséquilibrée

En 1913, le déficit commercial équivaut à 4 % du PIB, contre 2,9 % en 2013.

Une épargne prisée

En 1913,les caisses d'épargne concentrent 11 % du PIB, contre 13 % en 2013.

Des banques surpuissantes

En 1913, la capitalisation du secteur financier pèse 7,8 % du PIB, contre 7,3 % en 2013.

Un endettement préoccupant

En 1913, la charge de la dette publique représente 2,37 % du PIB, contre 2,40 % en 2013.

Sources: Jacques Marseille, David Le Bris, Shizuya Nishimura et Kazuhiko Yago, Banque de France Voilà la rigueur budgétaire érigée en dogme. Bernard Cazeneuve, l'actuel père Fouettard de la dépense publique du gouvernement Ayrault, pourrait même s'inspirer de son illustre prédécesseur, Joseph Caillaux. Ce Sarthois, pilier du Parti radical et souvent ministre des Finances avant la guerre, a une obsession : réduire l'endettement de l'Etat. La gabegie financière du plan Freycinet, à la fin du XIXe siècle, a en effet plombé les comptes : l'endettement public grimpe à 80 % du PIB dans les années 1890.

Il va redescendre aux magiques 60 % du PIB (les fantômes des critères de Maastricht !) à la veille de la guerre, mais c'est encore trop pour Joseph Caillaux, qui mijote depuis des années un grand soir fiscal, avec la création d'un impôt sur le revenu de... 2 %. Il faut financer un embryon de dépenses sociales pour calmer la rue et la CGT. L'impôt sur le revenu sera voté en juillet 1914, mais ne sera mis en place que trois ans plus tard, en 1917. En 1920, la droite, réunie au sein du

Bloc national, portera le taux marginal supérieur à 80 %.

Le luxe made in France rayonne

Des chapeaux chamarrés de plumes, des ombrelles bordées de fins liserés, des bottines de cuir aux bouts fleuris... La Belle Epoque ne signe pas ses produits de luxe d'un "made in France", mais de la formule "Articles de Paris". Un peu surannée, mais sous-tendue par une logique économique encore en vogue : concevoir des produits haut de gamme à forte marge, les destiner à une clientèle aisée et les exporter partout dans le monde.

Une croissance atone

Croissance annuelle moyenne en %

1870-1913: 1,40 %

1970-2013: 1,80 %

Sources: Gretha, COE Rexecode La méthode fait merveille sur le créneau des belles toilettes, mais pas dans l'industrie. Tentés par l'élitisme, les fleurons français - notamment l'automobile - boudent la production de masse. En 1913, Renault produit 5 000 véhicules à Billancourt. Il sort trente fois plus de Ford des chaînes de Highland Park, dans le Michigan. Le taylorisme réduit de douze heures à une heure et demie le temps nécessaire pour fabriquer le modèle T, et autorise le constructeur à casser ses prix, pour le bonheur d'une middle class émergente.

"L'industrie française rate le coche de la massification pour des raisons surtout sociologiques. L'éventail des revenus est alors très large. Dans ce pays très inégalitaire, les patrons n'arrivent pas à définir, comme aux Etats-Unis, un produit "moyen", un milieu de gamme à écouler à grande échelle", décrypte l'historien de l'industrie André Strauss. Renault et Peugeot démocratiseront bien plus tard leurs modèles, au détriment des luxueuses berlines. Peut-être à contretemps.