| index | précédent | suivant |

|---|

D'où je parle

Après E Morin mais sans oser jamais prétendre me hisser à cette hauteur. Mais peut-être parce qu'il est temps que je dise explicitement, sur le religieux, ce que je pense. D'autant que trois fois en très peu de temps la question me fut posée.

D'où je parle ?

D'une région, d'abord. De cette Alsace-Lorraine concordataire où la pratique religieuse était encore forte, mais d'une région surtout aimablement répartie entre catholiques qui n'étaient pas toujours majoritaires, protestants eux-mêmes séparés en luthériens et calvinistes ; juifs qui avaient pu demeurer en ces terres d'Empire Romain Germanique et donc se soustraire à l'exclusion de Philippe le Bel sans pour autant toujours échapper aux pogroms ; musulmans assez nombreux en ces terres houilleuses de la Lorraine frontalière arrivés dès avant la guerre attirés par les emplois nombreux que le charbon autant que le fer offraient alors.

D'une région, d'abord. De cette Alsace-Lorraine concordataire où la pratique religieuse était encore forte, mais d'une région surtout aimablement répartie entre catholiques qui n'étaient pas toujours majoritaires, protestants eux-mêmes séparés en luthériens et calvinistes ; juifs qui avaient pu demeurer en ces terres d'Empire Romain Germanique et donc se soustraire à l'exclusion de Philippe le Bel sans pour autant toujours échapper aux pogroms ; musulmans assez nombreux en ces terres houilleuses de la Lorraine frontalière arrivés dès avant la guerre attirés par les emplois nombreux que le charbon autant que le fer offraient alors.

D'une époque ensuite, qu'on appellera plus tard Trente Glorieuses, où tout avait semblé possible comme si l'espérance folle avait été le prix à payer de la déroute morale de 40-45 ; où la croissance était une évidence forte quoiqu'elle n'empêchât point de parler néanmoins de crise ; où tout aurait pu aller parfaitement si la guerre - froide certes, mais guerre quand même - et l'arme nucléaire n'avaient fait peser sur l'avenir comme un goût de cendres.

D'un milieu social enfin -, aimablement partagé entre une aisance bourgeoise et industrieuse que deux guerres auront bientôt anéantie et une austérité ouvrière - mais tellement fière - que ces mêmes guerres auront éprouvée mais pas même écornée. Sans doute mes parents ne se fussent-ils jamais rencontrés sans l'impécuniosité brusque de ma famille paternelle, où plus personne n'était là pour lui interdire telles études qui l'éloigneraient de l'entreprise familiale, mais sans non plus la rage maternelle d'échapper à la fatalité glauque de la misère, de l'alcool, de l'échec … mais ceci est une autre histoire.

D'une famille juive enfin, parfaitement intégrée où être français et alsacien passait largement avant une judéité dont, sans en avoir honte, on ne se jugeait nonobstant pas légitime de se targuer. D'un père que les affronts de la guerre, le côtoiement de l'horreur autant que de l'indifférence auront brutalement chassé d'une l'adolescence incertaine et boudeuse et conduit, sans peut-être qu'il s'en rendît compte immédiatement, au plus près des rives de l’Être ; d'une mère que guidait une foi aussi profonde que discrète mais qui, de ses gestes savait éclairer, le chemin. Le voulait en tout cas.

Car, oui, c'est bien ce rapport au religieux que je veux évoquer ici.

Enfin, pas exactement ! mais du rapport à la foi, oui.

La certitude de l'incertitude

D'où tiens-je cette idée ? pourquoi maintins-je cette attitude ? sans forfanterie, je ne saurais trop le dire ! Sont-ce précisément, époque, région, culture familiale qui m'y incitèrent ? sans doute un peu. D'être constamment confronté à une pluralité de croyances - tous mes camarades de classe se retrouvaient le dimanche, ou plutôt s'y séparaient, d'entre église et temple sans même évoquer, plus rares et plus discrets, ceux qui la veille étaient allés à la synagogue ; sans compter l'école primaire divisée elle-même en partie catholique et protestante - oui tout ceci m'aura certes invité à considérer moins leur vacuité ou pire encore leur relativité, que l'impossible universalité à quoi ces credo prétendaient concurremment. Fut ce le fruit d'une rageuse volonté d'indépendance qui m'interdisait de me soumettre à quelque règle qui me semblât douteuse ? mais ce serait m'attribuer mérite à quoi sans vanité je ne saurais prétendre. Toujours est-il, qu'au plus profond de moi, et aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours fait la distinction entre, d'un côté, l’Église, où je ne percevais qu'institution hantée par sa propre perpétuation, et ce toujours bien avant la transmission d'un message qu'elle était pourtant supposée relayer, et, de l'autre, la foi - qui est croyance et non pas savoir, qui est confiance et non pas proclamation - foi qui est affaire intime et qui me parut toujours affaire d'autant plus respectable qu'elle n'était pas vaine argutie mais engagement moral.

Fut ce ici lointain écho d'un protestantisme libéral et humaniste qui marqua bien au-delà du rang de ses seuls fidèles, la région tout entière de mon enfance ? Toujours est-il que j'éprouve toujours, bien mieux que de la méfiance, de la défiance à l'endroit de tout prêtre, prélat, ecclésiastique, de tout homme de Dieu tels qu'ils affectent de se nommer eux-mêmes.

On ne parle pas impunément au nom de Dieu ! au nom de l'absolu ! comment le faire sans finalement succomber à estimer elle-même absolue sa propre parole ? La vérité ne supporte aucune demi-mesure ; nulle demi-teinte. Qui croit détenir la vérité est dangereux, potentiellement. Qu'il oublie, ne serait-ce qu'une seule seconde, que sa propre pensée, même puisée aux plus hautes sources, n'est sans doute qu'une interprétation et ainsi sujette à écarts, approximations, erreurs, celui-là, d'un même tenant se dresse suspicieux, accusateur ou vengeur ; devient bientôt dangereux, intolérant. Autoritaire.

Est-ce si difficile à comprendre ? Là où nous avons des certitudes, ici, exactement sur cette ligne de la vérité, nous cessons d'être tolérants. L'instituteur ne souffre, au nom d'une prétendue liberté d'opinion, aucun écart aux règles arithmétiques, géométriques … Deux plus deux feront toujours quatre … quel gamin n'aura pas ainsi émoussé patience et mémoire sur les tables de multiplication ! Il est évidemment des techniques plus efficaces que d'autres mais nul procédé ne justifie une opinion, un avis ! A Comte était ainsi allé jusqu'à prétendre qu'il n'était nulle liberté d'examen et de conscience en physique ! Ce qui était à la fois vrai et faux. Jusqu'à considérer que cette liberté-ci - état métaphysique - constituait le moment destructeur et négatif de l'évolution de l'esprit humain.

L'ambition restait toujours celle de Bacon : Pour commander à la nature, il faut préalablement lui obéir.

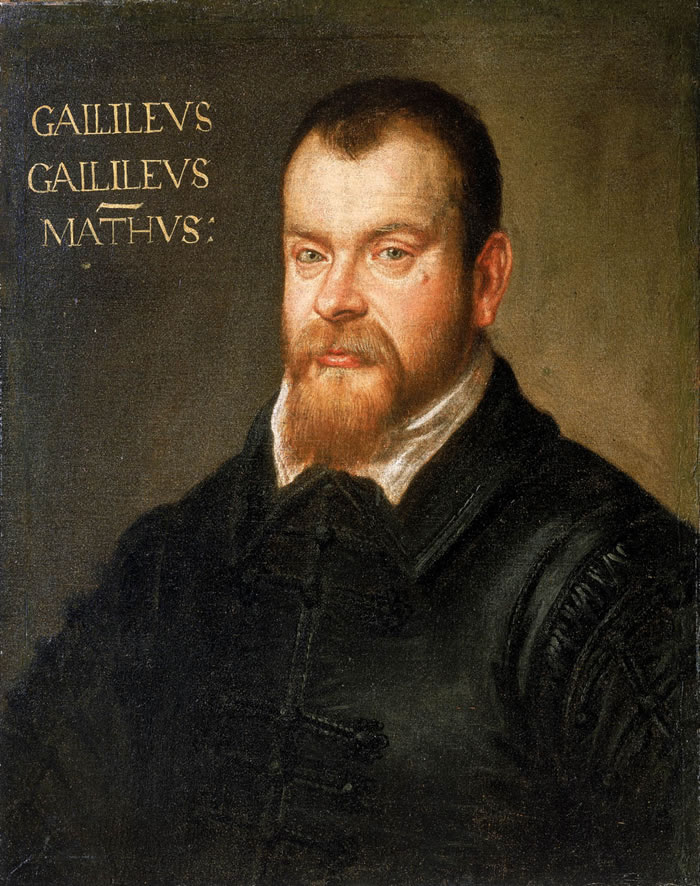

Il y aurait beaucoup à dire de ce subterfuge technique qui consiste à seulement mimer l'obéissance pour mieux contourner la contrainte, mais quoi ? connaître revient bien à se soumettre. Agir, transformer et inventer des outils pour le plus efficacement réaliser projets, ambitions et satisfaire désirs et besoins, suggère au contraire presque aussitôt une rébellion car c'est refuser l'état des choses : de l'arbre originel à la Tour de Babel en passant par Prométhée. Il n'est pas faux que tout texte spirituel invite avec plus ou moins de clarté à se soumettre à la Volonté divine faute d'une sanction finale implacable - ah ce livre de la vie où votre nom pourrait être rayé ! Il n'est pas étonnant que le projet scientifique aura été dès le début perçu comme blasphématoire parce qu'il le fut effectivement. Il ne fut pas une seule avancée de la connaissance qui n'écornât la Vérité Révélée. En tout homme qui cherche à comprendre et à mieux agir dans le monde, il y a quelqu'un qui défie Dieu. Il n'est pas une autorité religieuse qui ne perçut immédiatement ce devenir comme maître et possesseur de la nature comme une offense certes, mais une déclaration de guerre, surtout !

Il y aurait beaucoup à dire de ce subterfuge technique qui consiste à seulement mimer l'obéissance pour mieux contourner la contrainte, mais quoi ? connaître revient bien à se soumettre. Agir, transformer et inventer des outils pour le plus efficacement réaliser projets, ambitions et satisfaire désirs et besoins, suggère au contraire presque aussitôt une rébellion car c'est refuser l'état des choses : de l'arbre originel à la Tour de Babel en passant par Prométhée. Il n'est pas faux que tout texte spirituel invite avec plus ou moins de clarté à se soumettre à la Volonté divine faute d'une sanction finale implacable - ah ce livre de la vie où votre nom pourrait être rayé ! Il n'est pas étonnant que le projet scientifique aura été dès le début perçu comme blasphématoire parce qu'il le fut effectivement. Il ne fut pas une seule avancée de la connaissance qui n'écornât la Vérité Révélée. En tout homme qui cherche à comprendre et à mieux agir dans le monde, il y a quelqu'un qui défie Dieu. Il n'est pas une autorité religieuse qui ne perçut immédiatement ce devenir comme maître et possesseur de la nature comme une offense certes, mais une déclaration de guerre, surtout !

Les relations n'ont jamais été simples des sciences au religieux. Elles ne peuvent l'être. J'aime assez ce que Malraux en disait : que la science a longtemps cru que ce qu'elle ne comprenait pas, elle le comprendrait bientôt ; n'ayant pas eu le temps de tout embrasser. Il n'a pas tort : l'illusion scientiste - dont Comte fut un exemplaire fascinant au moins autant que Marx - explique l'essentiel des positions et postures des années 1870-1914 ; des prétentions des sciences dures aux ambitions des sciences humaines … et se retrouve jusque dans les modèles mathématiques que se donnera le structuralisme tant en linguistique qu'en anthropologie, en économie qu'en sociologie comme si la mathesis universalis était la clé de tout secret et qu'il fût suffisant de croquer le réel de quelque algorithme pour en venir à bout ! Illusion on le voit qui perdura. Il y va jusqu'à l'utilisation de l'expression la science au singulier plutôt qu'au pluriel qui ne témoigne de la rémanence de cette aberration épistémologique. Les connaissances ne sont pas unifiées et sont bien loin de l'être jamais. Tant mieux : du péril de l'absolu, derechef.

Ces relations le sont d'autant moins que le religieux présente bien deux aspects conjoints : une connaissance qu'elle nomme Révélation - mais Heidegger a bien souligné qu’apocalypse comme vérité, ἀλήθεια en grec, disent le même processus de dévoilement - mais encore une morale en prescrivant des comportements à adopter mais donc aussi une soumission à un ordre donné. A l'intersection du savoir et du politique donc, le religieux ne saurait qu'être sourcilleux de la place qu'on lui octroie, des prérogatives qu'on lui reconnaît ; de celles que progressivement on lui dispute.

C'est pointer l'incontournable ambiguïté de tout discours sur le religieux : de quoi parle-t-on en définitive ?

De la dimension politique d'ailleurs elle-même ambivalente parce qu'à côté de la détestable Inquisition et autres croisades peu reluisantes, il y eut néanmoins cette répartition des pouvoirs spirituels et temporels qui avec la peur de l'excommunication empêchèrent souvent les monarchies d'être totalitaires ?

De la dimension théologique, dogmatique où évidemment elle voit son territoire lentement amputé au profit des sciences - autant que de la philosophie - qui la reléguèrent dans le domaine des superstitions, croyances et autres opinions ?

De la dimension morale qui - appuyée sur l'assise du Décalogue - demeure l'horizon indépassable de nos valeurs ?

Je n'ai jamais aimé ces termes (concepts) qui recouvrent des significations si différentes : on y est à peu près certain d'y susciter infinies controverses, superfétatoires diatribes, fallacieuses arguties.

Car enfin, de quoi parle-t-on en définitive ?

Quand je relis ce que Morin écrit pour dessiner le paysage d'où il parle, comment ne pas simplement constater qu'il esquisse plus son rapport aux croyants - où il met une patiente tolérance - que son extrême réticence à l'égard des églises qu'il sait pouvoir dériver. Il règle la question des textes d'un trait de plume - la Bible, (…) un tissu de légendes et de mythes ; mi-légendaires mi-historiques sont également les Évangiles et le Coran - il est bien héritier des Lumières - ce qui ne se peut ni démontrer ni prouver n'a pas a être pris en considération ; reconnait la valeur morale des Évangiles - j'admire Jésus - et prend de nettes distances à l'endroit des institutions - j'exècre, j'ai horreur - bref voici paysage très républicain laïque auquel je souscris sans peine.

Mais je lis entre les lignes un véritable désarroi : voici même réflexe que celui que manifesta Voltaire qui ne trouve pas d'autre réplique au fanatisme que l'esprit philosophique, à la passion furieuse que la sage raison du dialogue … Quand ceci a-t-il donc donné des résultats positifs ? Comment réagir quand on sait que la seule arme dont on dispose est émoussée ?

Mystère ou fatalité du fanatisme ?

il y a des certitudes qui refusent tout compromis avec la méthode. Des certitudes qui s'affirment d'un coup, comme une décharge d'énergie, une prise de pouvoir radicale, obsessionnelle et violente. « C'est ainsi»,« je le sais»,« j'en suis certain». On pense bien sûr aux opinions tranchées sur les réseaux sociaux, mais aussi à la foi, religieuse ou idéologique. Ces certitudes, qui cherchent à s'imposer, peuvent aller jusqu'aux formes les plus sanglantes de fanatisme. Le préjugé identitaire, l'enchaînement aux causes, l'obsession de système font proliférer la douleur bien davantage que toutes nos incertitudes réunies. Pour prévenir ce raidissement, il faut flairer l'origine du désir de certitude, surveiller son intensification et sentir ce qui est détruit dans ce qui est affirmé. D Astor

Que la forme de sa cause soit celle de la certitude, tous en conviennent. Mais ne fait que baptiser la difficulté sûrement pas la résoudre. Comment se fait-il que ce dont nous ayons le plus besoin, de repères, de connaissance; soit en même temps ce dont nous ayons le plus à craindre ? Que le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fût perçu comme un péché absolu, à l'origine de tous les autres, quand spontanément nous aurions plutôt fait de la connaissance un salut qu'une chute ?

N'y aurait-il donc d'autre issue que celles, extrêmes, d'entre le scepticisme radical d'un Cioran et la furie doctrinaire et mortifère d'un Torquemada ?

Une partie de la réponse m'a toujours semblé résider dans ce tout petit passage d'Alain qui fait s'appuyer le préjugé sur cette noble passion qu'est l'exigence de fidélité qui empêche, par répulsion à trahir, à seulement envisager qu'on pût s'être trompé

Mais le principal appui du préjugé est l’idée juste d’après laquelle il n’est point de vérité qui subsiste sans serment à soi; d’où l’on vient à considérer toute opinion nouvelle comme une manœuvre contre l‘esprit. Le préjugé ainsi appuyé sur de nobles passions, c’est le fanatisme.

Tout est dit ici de l'incroyable bonne conscience du fanatique ; tout aussi de la redondance de l'illusion. Oui celui-ci ne sait pas qu'il ne sait pas ; croit tellement savoir que seul contre tous, il se targue d'être sorti de la caverne ! Tellement assuré de lui-même qu'il perçoit comme signe de faiblesse toute éventuelle retenue ; comme lâcheté toute prudence et se raffermit de sa propre intransigeance. Tout est dit ici en si peu de mots qui rejoignent Cioran :

En elle-même, toute idée est neutre, ou devrait l'être ; mais l'homme l'anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s'insère dans le temps, prend figure d'événement : le passage de la logique à l'épilepsie est consommé... Ainsi naissent les idéologies, les doctrines, et les farces sanglantes.

Idolâtres par instinct, nous convertissons en inconditionné les objets de nos songes et de nos intérêts. L'histoire n'est qu'un défilé de faux Absolus, une succession de temples élevés à des prétextes, un avilissement de l'esprit devant l'improbable. Lors même qu'il s'éloigne de la religion, l'homme y demeure assujetti ; s'épuisant à forger des simulacres de dieux, il les adopte ensuite fiévreusement : son besoin de fiction, de mythologie triomphe de l'évidence et du ridicule. Sa puissance d'adorer est responsable de tous ses crimes : celui qui aime indéfiniment un dieu, contraint les autres à l'aimer, en attendant de les exterminer s'ils s'y refusent. Point d'intolérance, d'intransigeance idéologique ou de prosélytisme qui ne révèlent le fond bestial de l'enthousiasme. Que l'homme perde sa faculté d'indifférence : il devient assassin virtuel ; qu'il transforme son idée en dieu : les conséquences en sont incalculables. On ne tue qu'au nom d'un dieu ou de ses contrefaçons Cioran

Tout se joue bien dans notre rapport au monde et, puisque ce dernier baguenaude nécessairement par le chemin de la théorie, les sentiers de l'idée, se joue dans notre rapport à la pensée. C'est donc bien une affaire de philosophie et/ou de métaphysique qui seule ne se contentent pas de dire le monde mais de dessiner le paysage de notre rapport au monde.

Qu'il est dur d'admettre que nous n'avons jamais affaire aux choses et aux êtres que par le truchement des idées que nous nous formons d'eux.

Ce que sanctionne la malédiction, c'est la disparition de la correspondance entre les mots et les choses qui est en jeu dans le serment. Si l'on rompt le lien qui unit le langage et le monde, le nom de Dieu qui exprimait et garantissait cette connexion bien-disante, devient le nom de la malédiction, c'est-à-dire d'un mot qui a brisé sa relation véridique avec les choses

Agamben

p 68

L'idée, non, n'est jamais neutre et ne peut l'être. En même temps que j'affirme ceci ou cela, je suggère, implicitement ou non, que j'adhère à cette affirmation. Descartes n'avait peut-être pas tort de distinguer déduction et jugement mais entre le moment de la raison et celui de la volonté il y a peu ; si peu …

L'espace ténu d'une ligne de partage ; simplement. Le fanatisme se joue ici ; je le sais ; je le sens.

Où les dualismes métaphysiques se payèrent toujours de mots. Où, même les philosophes s'égarèrent parfois qui traquèrent longtemps la fissure où l'âme se nouait au corps. Ils cherchaient un espace, comme une crevasse ou un interstice. Comme ces ouvertures inopinées dans un tunnel de métro, ou ce trou soudainement ouvert dans la terre d'un jardin, repérés dans les nouvelles de D Buzzati et par où, surtout, s'opère la bascule d'entre quotidien ordinaire et univers fantastique. Platon avait mis le vrai à l'abri de (presque) tous les regards loin à l'extérieur d'un monde qu'il éclairait peut-être mais qui ne le méritait ni ne comprenait. Les traditions issues du Livre ont inventé la transcendance absolue du divin : extérieur et supérieur au monde, ce dernier ne pouvait être ni regardé en face … ni d'ailleurs compris. L'écart était maximal ; à ce point abyssal qu'il fallut bien sinon le combler au moins le rendre supportable. Les prophètes, ceux-là qui parlent en avant - προφήτης - ou le Paraclet qui vient à votre secours - παράκλητος, qui vous défend, avocat, intercesseur - tous, à l'intersection, jouent le logos, le symbole.

Recueillet ; rassemblent ; réunissent. λόγος, ἐκκλησία, σύμβολον n'épousent pas pour rien le même geste qui fonde l'unité à partir du disparate.

Il y a continuité. Il ne peut pas y avoir rupture. Dans les traditions prophétiques, c'est le divin, toujours qui prend l'initiative au contraire des religions antiques - suavement définies comme païennes - où c'est l'homme au contraire qui par des exercices, de méditation, d'ascèse ou au contraire d'exubérantes libations se met en état de recevoir le divin.

C'est dans ce lien que tout se joue que l'on retrouve en cette ligne de partage d'entre raison et passion ; raison et volonté ; engagement et grâce.

Je n'oublie pas que si, comme toute ligne, celle-ci n'occupe aucun espace géométrique, elle ne révèle néanmoins une précieuse épaisseur qui aide à le comprendre :

Décidément, il faut méditer sur la fonction de la frontière, de cette limite sur laquelle pissent les tigres et dont parle Rousseau. Même linéaire, même abstraite, c'est-à-dire presque infiniment fine, cette démarcation se compose, fort curieusement, de trois épaisseurs. La première, intérieure, protège l'habitant de sa douceur ; à l'extérieur, la dernière menace, de ses duretés, les envahisseurs possibles. En celle du milieu se percent des pores, des passages, portes ou porosités par lesquelles, et souvent par semi-conduction, tel vivant ou telle chose entre, se verrouille, sort, transite, attaque, attend sans espoir ... Les prépositions dans, pour, à, de... décrivent la première couche; hors et contre la troisième bande; entre, vers et à travers l'intermédiaire. Défendre, protéger, interdire ou laisser passer : ainsi, triplement, fonctionne une frontière. M Serres

J'aime cette ambivalence qui d'une raison que l'on sait limitée fait un bouclier tout-à-fait acceptable contre les tentations totalitaires et même les velléités intransigeantes.

Aussi perçois-je comme une bénédiction qu'un esprit scientifique bien ordonné n'oublie jamais combien les propositions auxquelles il aboutit sont partielles et souvent bien temporaires - n'est vrai que ce dont on n'a pas encore prouvé le contraire ; que la philosophie nous eût constamment rappelé, avec Kant notamment, ce dont je lui suis infiniment reconnaissant, que la raison est limitée et ne saurait conclure à nulle vérité absolue.

J'aime cette ambivalence qui d'une passion fait un moteur qui loin d'être toujours destructeur est, habilement conduit, ce qui porte vers l'autre.

J'aime cette ambivalence qui d'une passion fait un moteur qui loin d'être toujours destructeur est, habilement conduit, ce qui porte vers l'autre.

Jamais la raison ne pourra dire autre chose que le monde tel qu'il lui paraît ; toujours elle demeurera muette sur la place que nous y devons ou voulons prendre. Désir, passion, volonté voici l'étrange breuvage qui nous affermit et met en route. Non, effectivement l'idée n'est jamais neutre où nous nous engageons, parfois pour le pire. Pas toujours. Alain a raison de noter la portée de ce serment à soi : il est ce qui de nous nous lie au monde et à l'autre. Nous avons appris combien le signe est arbitraire ; combien la langue est pure convention ; combien les mots jamais ne parlent des choses.

Nous ne tenons au monde que par ce serment-ci. Qui nous fait nous engager sur ce que nous proclamons ; qui nous fait tenir à cette vérité que nous énonçons. Qui nous fait incliner de la pensée à l'acte et de l'acte à la pensée.

Il est arrivé à l’Église de s'ouvrir et de reconnaître l'autre : Vatican II en aura été une bien noble tentative. Mais qu'il est difficile de demeurer tolérant quand son seul nom proclame l'universel ! Je vois plus souvent attitudes, doctrines, dogmes ou encycliques hantées de conatus, de cette tendance qu'a toute institution - et pas seulement tout être - à privilégier d'abord sa propre survie. Il y a toujours un moment où elle s'impose ou s'interpose, oublieuse du message. Où le truchement se pousse du col et se met à la première place : figure même de la perversion. Où le moyen s'érige en fin.

Non décidément, je préfère le philosophe à l'homme de bure : lui, au moins n'oublie presque jamais qu'il peut se tromper …

Il est arrivé, sinon à la science, en tout cas à des scientifiques, de se prêter à des manœuvres morales ou politiques : ce fut toujours une catastrophe. L'argument de la science dispensatrice de vérités incontestables est aussi dangereux que n'importe quel droit canon ! Du marxisme que des zélotes aveugles érigèrent en science de l'histoire au nazisme qui utilisa sans vergogne ni grande rigueur les premiers pas de la génétique … il faut bien avouer que les idées menacent toujours quand elle se piquent de prendre corps !

J'aime cette ambivalence qui fait de notre salut la plus grande perte ; de nos menaces, le risque même du chemin.

Mais là où il y a danger, là aussi Croît ce qui sauve Hölderlin, la formule pour avoir été commentée à maintes reprises par Heidegger mais utilisée aussi par Morin, a au moins le mérité de désigner qu'il n'est rien de fatal ici

De la foi derechef

Je ne suis pas certain d'avoir toujours compris les choix des uns et des autres dans cet improbable débat sur le salut par la grâce ou par les œuvres. Je ne veux pas entrer dans ces arguties théologiques même si, dès les hésitations d'Augustin en ses diatribes anti-pélagiennes, on peut deviner que s'y joue question centrale mais pourtant résolue de manière terriblement ambivalente. Une partie non anecdotique des schismes de la chrétienté eut cette question en ligne de mire.

Je vois bien cependant le dilemme où s'est enferrée la chrétienté dès le début : le salut par la grâce a pour effet direct de minimiser l'importance du libre arbitre humain avec le risque de réduire à rien ou presque la faute originelle dont l'homme ne serait plus véritablement responsable ; le salut par les œuvres aurait pour effet direct de minimiser la puissance et la volonté divine.

Je vois surtout où la foi prend dans ces joutes théologiques ce rôle essentiel si on l'entend comme confiance.

Laissons cela qui ne me concerne pas.

Ce que je sais c'est que nous serions menteurs de ne nous engager jamais sur la correspondance entre nos croyances, opinions et théories ; si nous n'y conformions pas nos actes. Que nous serions hypocrites d'imaginer et prétendre que la piété se résumât jamais en quelques prières apprises et entonnées à rites réguliers, en quelques (auto)flagellations administrées en place publique ou contritions savamment dosées.

Ce que je sais, et que seul je retiens, est ce message qui pourrait seul se résumer dans le Décalogue et qui tient dans le refus de toute violence ; qui peut, selon les Évangiles se résumer à deux commandements seulement :

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

Il lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée.

Αὕτη ἐστὶν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.

C'est là le grand et le premier commandement.

Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

Un second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mt, 22, 37-39

Pour celui qui énonce qu'il n'est pas venu pour abolir mais pour accomplir ; qui rappelle au verset suivant ce passage que la loi entière dépend de ces commandements ainsi que les prophètes (c'est-à-dire la deuxième partie de la bible hébraïque, après la Torah) ceci signifie que l'essentiel du message est ici résumé. J'y vois deux choses :

- la cohérence entre cœur, âme et pensée et donc des différentes dimensions de l'humanité de l'homme : cardia, psyché et dianoia - on y retrouve même la distinction décrite par Platon dans la théorie de la ligne. Mais le commandement engage simultanément les trois dimensions de l'être

- le parallèle entre la relation verticale au divin et horizontale avec l'autre sous l'égide de l'agapé

Qu'ἀγάπη ne se résume pas à amour - peut-être simplement parce qu'amour est lui-même concept malaisément délimitable - est évident et je lis jusque dans l'insatisfaisante traduction qui limite ἀγάπη soit à l'amour inconditionnel dont seul le divin serait capable, soit à grâce, soit encore à charité. Mais ce qui est clair tient à ce que ἀγάπη dise de manière positive ce que les commandements énonçaient de manière négative. L'interdit sur la violence sous quelque forme que ce soit signifie ἀγάπη.

Qu'il n'est pas anodin d'entendre la foi sous l'aune de la grâce. Car la foi ne saurait être affaire de credo seulement encore moins de conviction : la certitude qui s'y joue est tout intime aussi peu transmissible qu'une émotion. Mais voici justement elle est émotion au sens le plus grave du terme puisque ce qui pousse à agir, à se mouvoir ; à (se) changer. Elle est à l'intersection, l'intégrale de l'humain.

Si je veux chercher, à la racine, le principe de l'être au même titre que pour la morale, dénicher en quelque sorte les principes des principes, ce qui ordonne, je veux dire ce qui organise ma présence au monde ou, si l'on préfère, mon humanité, je ne puis qu'interroger cette intersection entre l'être et la pensée ; la pensée et l'action ; cette peau si fragile qui sépare autant que relie l’intime de l'extrême car je suis tout ceci à la fois non pas seulement un être qui prie et croit mais un homme qui agit ; non pas seulement une âme agitée mais une conscience qui tente d'ajuster son action à ce qu'il pense, croit ou imagine pour être le plus efficace possible ; quelqu'un qui à la croisée se demande autant ce qu'il peut penser ; peut faire et peut enfin espérer.

Car je suis à la fois de ce monde - que je cherche à transformer, à m'ajuster - au moins autant qu'une voix, un désir ou un impératif récuse en moi de n'être que cela. Je ne puis affirmer ceci ou cela sans en même temps suggérer que j'y croirai jusqu'à le défendre, y adhère avec toute la fidélité de mon âme ; ne puis agir sans en même temps m'inquiéter de la valeur de mon acte et implicitement ou non suggérer que c'est bon pour moi au moins, pour autre ; pour le monde. Je ne puis pas, quitte à en rejeter l'opportunité comme une vaine ambition, ne pas désirer au moins une fois, qu'entre ce que je sens, sais et fais, s'articule une cohérence.

![]()

![]() Je ne sais si c'est la foi, mais sa possibilité, oui, qui se joue dans ce recul que l'on prend, dans cette suspension de l'acte comme du jugement ; dans cette pause qui a, tout simplement nom de question. Dans ce doute qui prend forme tant d'interrogation, de doute que de prière chez celui qui, s'écarte un instant et médite. Je ne m'aventurerai pas à péremptoirement prétendre que ceci est foi ; encore moins grâce. Mais ce dont je suis sûr, qui eût pu prendre tout aussi bien la forme d'un Moïse qui, se sentant appelé, s'écarte du chemin où mener son troupeau ; d'un Montaigne se retirant dans sa librairie ; d'un Descartes même, peu enclin pourtant à l'intime, ayant besoin du silence de son poêle parce que décidément, fracas et brouhaha du monde étouffe le si ténu bruissement de l'être, ce dont je suis certain c'est que cette retenue, cette suspension du jugement, ce doute et ce retrait signent à la fois le refus de la démesure et la vertu antique par excellence : la prudence.

Je ne sais si c'est la foi, mais sa possibilité, oui, qui se joue dans ce recul que l'on prend, dans cette suspension de l'acte comme du jugement ; dans cette pause qui a, tout simplement nom de question. Dans ce doute qui prend forme tant d'interrogation, de doute que de prière chez celui qui, s'écarte un instant et médite. Je ne m'aventurerai pas à péremptoirement prétendre que ceci est foi ; encore moins grâce. Mais ce dont je suis sûr, qui eût pu prendre tout aussi bien la forme d'un Moïse qui, se sentant appelé, s'écarte du chemin où mener son troupeau ; d'un Montaigne se retirant dans sa librairie ; d'un Descartes même, peu enclin pourtant à l'intime, ayant besoin du silence de son poêle parce que décidément, fracas et brouhaha du monde étouffe le si ténu bruissement de l'être, ce dont je suis certain c'est que cette retenue, cette suspension du jugement, ce doute et ce retrait signent à la fois le refus de la démesure et la vertu antique par excellence : la prudence.

Ce que je sais - et c'est peut-être à ceci qu'on en perçoit les signes de sincérité, c'est combien la foi n'étanche ni les doutes, ni les angoisses ; combien plus elle ressemble à un chemin escarpé et ronceux.

On ne pense pas ni d'ailleurs ne se retrouve jamais aux tremblements des places publiques.

C'est ici, dans cet écart si ténu entre l'acte et la pensée, le concret et l'abstrait, la chose et sa représentation que, subitement, s'évanouit l'évidence ; que plus rien, jamais, ne sera plus ni simple ni irréfragable. C'est ici que commence la dignité où parfois aussi se met à frémir la foi …

Une ligne disais-je? Non en vérité une intersection. C'est effectivement la même où se joue notre moralité. Mais comment s'en étonner, cette dernière débutant à l'identique, à l'instant où l'incertitude se fait gouffre ?

Une ligne disais-je? Non en vérité une intersection. C'est effectivement la même où se joue notre moralité. Mais comment s'en étonner, cette dernière débutant à l'identique, à l'instant où l'incertitude se fait gouffre ?

De la lumière à l'ombre, de la Révélation au mystère, il y a une troisième ligne: oblique, elle coupe les deux premières en un point précis qui doit bien en être l'intégrale. C'est en ce lieu précis, calculable sans doute mais insaisissable, assurément, que se situe notre point d'arrivée.

Il est vrai que morales traditionnelles comme théologies et - Conche a raison - philosophies au moins jusqu'à Kant s'appuyèrent toujours sur une référence présentée comme absolue dont la révélation mosaïque demeure le paradigme ; mais il vain de le répéter, car si les Tables de la Loi disent péremptoirement ce qu'il ne faut pas faire, elles laissent grand ouvert l’éventail de ce qu'il me faut faire et ne supprime pas, de loin pas, ce moment d'indécision où le sujet se demande quoi et comment faire dont il portera à jamais la responsabilité. La moralité, assurément est dialogue né de la confrontation d'entre sujet et objet, et ne réside exclusivement ni dans l'un ni dans l'autre. Il est vrai que les morales traditionnelles se sont effondrées sous le double coup de butoir de la mort de dieu d'une part, et de l'effritement de l'ego, d'autre part. Nos références ont cessé d'être absolues - et nos valeurs avec ; quant au sujet, même plus maître dans sa propre maison, tout entier traversé par l'intériorisation plus ou moins réussie des interdits sociaux, il paraît plus soumis que véritablement acteur. Il n'augmente plus rien ; saccage plutôt. Mais écrire ceci est vain, tout autant, si ceci devait revenir à constater l'effondrement de toute morale : Nietzsche en demeure l'exemple parfait, lui qui, plus que d'autres, aura dit ce qui était bien ou mal. Si cela devait revenir à proclamer l'effondrement de la métaphysique : on ne l'a jamais autant suggérée, implicitement que depuis qu'on en proclama l'inanité. Derechef les sciences ne nous renseignent en rien sur notre rapport au monde. Il n'est sans doute pas pire que des métaphysiques implicites.

Métaphysique comme moralité sont territoire d'où l'on ne sort pas en sorte qu'il semble peu évident que l'idée d'amoralité puisse seulement avoir un sens : il n'est pas un acte que nous puissions perpétrer qui ne comporte, implicite ou explicite, une évaluation préalable ; agir revient toujours à poser - ou supposer - que la finalité de notre action soit bonne, souhaitable, désirable et élaborer une stratégie, une démarche ou une méthode pour y parvenir revient à poser ou supposer mauvais ce qui viendrait y contre-venir. L'immoralité est toujours l'acte de l'autre quand il me heurte. Aussi peu évident que tienne la récusation de la métaphysique : nier l'idéologie est encore une idéologie ; nier la métaphysique jusqu'en sa possibilité est encore une position métaphysique ; encore une pétition de principes. De la pire espèce qui soit : impensés.

Sortir de la question morale, franchir le sillon ; interroger à la racine qui l'on est et veut être ; qu'est le monde et ce qu'il doit être pour soi revient toujours à conquérir de nouveaux territoires, à se les annexer ; à faire donc rentrer ce qui était dehors. Le moraliste, l'homme de foi qui ne saurait être prédicateur sentencieux, peu ou prou, demeure un berger tentant de faire entrer ses agneaux au bercail. Moralité, métaphysique et foi forment un bloc ; un package comme on dirait aujourd'hui, où entrée et sortie, transgression et régression se disputent le respect.

La première ligne est celle, verticale, qui sépare le sacré du profane, dessine par le haut la sortie de l'indécision : elle configure la condition de l'homme mais dit en même temps l'angoisse qui le saisit dès lors qu'il réalise être seul et sans certitude ; c'est pour cela qu'elle révèle à la fois la crainte et l'espérance, ambivalence si bien décrite en ce Dieu qu'avec le même terme l'on aime en même temps que craint. Cette ligne se joue toujours sur le mode du contrat, de l'alliance - du testament. Elle est ce qui fait se tenir ensemble le monde d'en haut et le monde d'en bas ; ce qui donne cohérence et solidité. Cette ligne est celle de la solidarité. Celle qui indique que, même séparé, il y a toujours quelque chose en face de moi qui me préserve d'être seul. Certes ma conscience n'a de sens que face à une autre conscience, et rien que pour cela, cette ligne me fonde mais c'est cette première ligne qui donne consistance au monde et signification à l'acte. Invariablement, toute remise en question de cette solidarité revient à ruiner l'être et à miner jusqu'à la possibilité même d'une morale. De ce point de vue elle est la valeur qui conditionne les deux autres ; la valeur originaire. Et, pour cela a à voir essentiellement avec le temps.

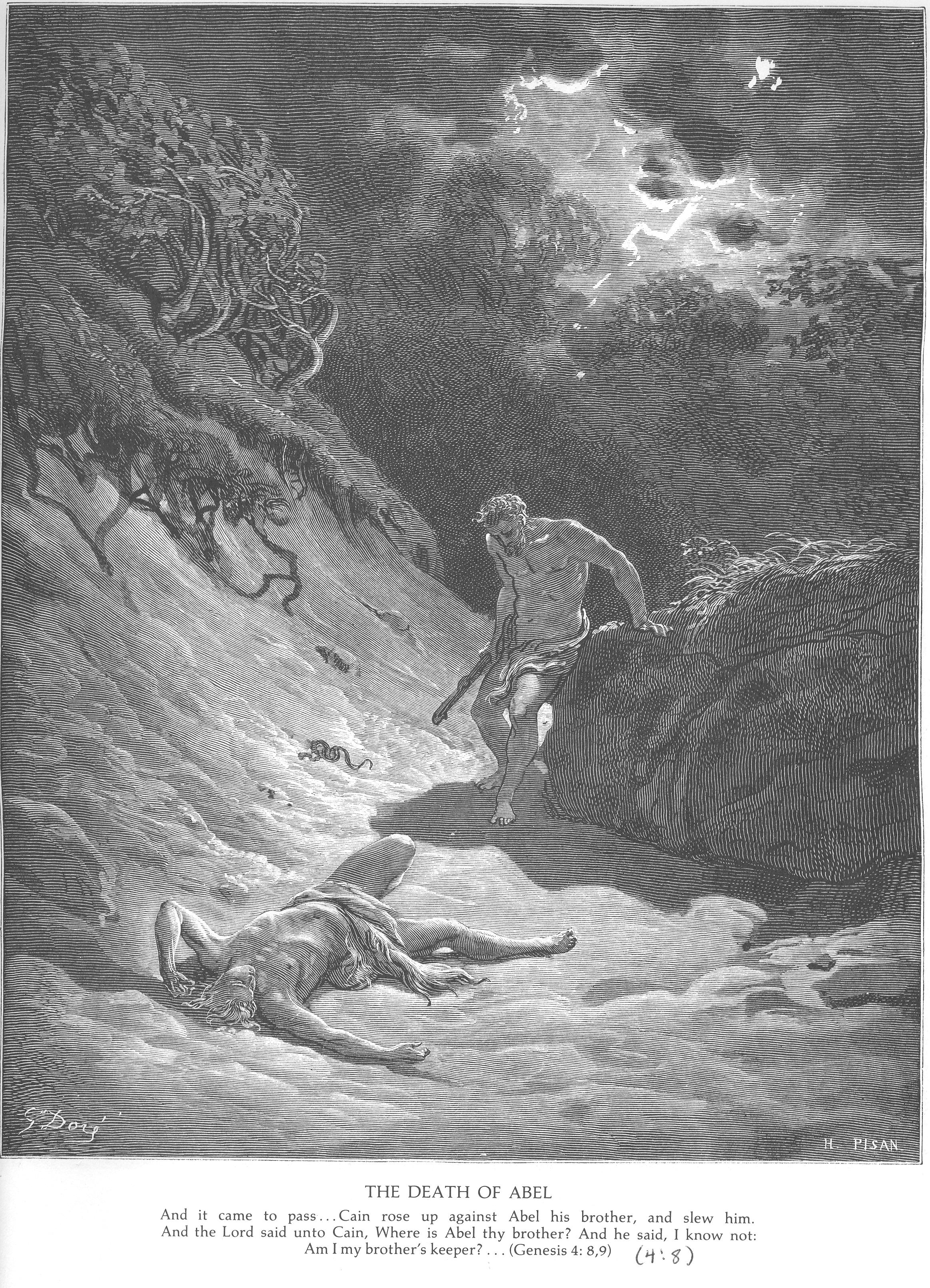

Mais, on ne saurait trop le souligner, cette ligne a partie liée avec l'angoisse, avec la solitude. Ligne métaphysique par excellence, elle révèle le fond de l'affaire, ce qui, enfoui, nous fonde et détermine, qui ressemble furieusement à un cadavre. Celui du meurtre primitif, de la crise œdipienne si l'on veut adopter un registre freudien et si on devait le prendre dans cette acception-ci, la question morale se résumerait effectivement en un interdit de la violence et donc au statut de celle-ci, consubstantielle de l'homme ou au contraire accidentelle. La question métaphysique dans ce projet insensé mais fascinant de s'affirmer face au monde et à l'autre sans que ceci implique aucune négation.

Mais, on ne saurait trop le souligner, cette ligne a partie liée avec l'angoisse, avec la solitude. Ligne métaphysique par excellence, elle révèle le fond de l'affaire, ce qui, enfoui, nous fonde et détermine, qui ressemble furieusement à un cadavre. Celui du meurtre primitif, de la crise œdipienne si l'on veut adopter un registre freudien et si on devait le prendre dans cette acception-ci, la question morale se résumerait effectivement en un interdit de la violence et donc au statut de celle-ci, consubstantielle de l'homme ou au contraire accidentelle. La question métaphysique dans ce projet insensé mais fascinant de s'affirmer face au monde et à l'autre sans que ceci implique aucune négation.

Je gage pourtant qu'il y retourne de quelque chose de bien plus essentiel, de plus profond, de plus engageant.

C'est ce qu'au fond révèle la seconde ligne, horizontale : celle-ci, parce qu'elle est celle de l'action et donc de la création, dit l'ordre et la collectivité en train de se former : c'est celle du droit mais aussi de la politique ; elle sépare le même de l'autre et concerne ainsi le rapport au prochain. C'est moins la ligne des fondements de la morale que celle de la morale proprement dite, en tant qu'elle s'institue dans les lois, les normes ; dans l'action politique enfin. C'est la ligne de la propagation ; de l'extériorisation. Ce qu'elle a révélé c'est combien, en dépit même de l'interdit de la violence qu'elle tente de canaliser, la relation dialectique n'est jamais que le déplacement du champ d'application de cette violence et donc son prolongement, sa propagation qui tour à tour engage la négation du monde ; de l'autre et enfin, risque suprême, la négation de soi. Cette ligne c'est celle de la sacralisation, et donc de la victime émissaire. Ligne désespérante, mais plus encore désespérée que celle qui avoue qu'il ne lui est pas d'extérieur comme si la totalité qu'elle forme devait à terme tout avaler. Cette ligne c'est celle de la réciprocité, aussitôt proclamée que pourfendue, mais qui forme néanmoins la frontière irréfragable d'entre ce qui est tenu pour bon et ce qui est prohibé. Frontière à transgresser autant qu'à respecter mais qui m'affirme en face et avec l'autre dans mon humanité.

Mais cette ligne laisse ouverte la question du bien en postulant un consensus préalable - un contrat - noué de gré ou de force ; celle des choses. Ouverte aussi la question de l'être …

D'où la troisième ligne, diagonale : celle-ci est autant imprévisible qu'insaisissable. Du plus profond, celé, au manifeste le plus éclatant, du mystère tu depuis la fondation du monde à la Nouvelle qui est promesse, elle suggère l'intégrale des deux premières qu'elle croise en un moment précis, qui est celui de la fondation ; en un endroit précis qui est celui de l'intimité. Cette ligne va de la Révélation pure, aveuglante, au mystère le plus épais ; de la lumière à l'ombre ; de l'orthodoxie à la mystique souvent si aisément sulfureuse. Cette ligne est celle du prisme, parce que du volume, mais aussi du palimpseste tant il semble qu'il demeure toujours, sous la signification offerte, une autre, cachée, grattée qui eût elle-même effacé une autre plus archaïque encore. Cette ligne va du champ social qui insiste sur le doublet liberté/responsabilité sans quoi il n'est aucune morale ni aucun ordre possible qui pussent tenir mais qui dans l'ordre des valeurs suprêmes pèsera de tout son poids - et c'est bien après tout le sens premier de valeur - pour affirmer la culpabilité originaire. Nul plus que le christianisme n'aura ferraillé autant autour de cet incontournable paradoxe d'un libre-arbitre, condition de toute morale, qui ne saurait pourtant se sauver que par le truchement de la miséricorde divine ; autour de cette aporie invraisemblable d'un dieu tout puissant qui laisse pourtant filer le mal.

On ne comprendrait rien à l'acharnement de Saint Augustin à pourfendre Pélage si l'on oubliait que s'y jouait l'origine du mal- mais ceci relève de la classique théodicée qui n'a d'autre but que d'en innocenter dieu - mais que s'y joue aussi, sans doute surtout, ce que l'on attend de l'homme, ce sur quoi doit s'appuyer sa moralité, la puissance de son arbitre, ou la fidélité de sa soumission. Nul doute qu'avec le péché originel, le christianisme aura cru trouver l'équilibre entre liberté et soumission nécessaire ; mais tout aussi certain qu'il aura laissé, ce faisant, la question sinon ouverte, en tout cas pendante : ce qui fonde la moralité de l'homme, ce qu'il y a tout au fond, dans la boîte de l'alliance - διαθήκη - qui demeure, on le sait un cercueil, un tombeau. Alors oui, cette ligne va du contrat social à la surface à l'alliance, aux tréfonds : c'est bien pour cela que cette ligne dessine le partage entre la pesanteur et la grâce. Dessine toutes les nuances qui vont de la solitude radicale d'un homme, criblé de culpabilité face à lui-même, réduit à la soumission la plus absolue face à son dieu, à la présomption agitée à vouloir prendre en main son destin, en passant par toutes les nuances de la passivité, de l'attente et de la prière. Cette ligne, intégrale des deux premières, est effectivement celle de la grâce : quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, du sociologique au politique, de l'anthropologique au métaphysique, cette ligne trace, surtout à l'endroit où elle recoupe les deux premières, cet instant privilégié où, seul face à lui-même, le sujet détermine les principes de son action.

Mais cette ligne n'est pas tracée d'avance ; cette frontière est un trajet qui se dessine à mesure de notre chemin. Je ne sais si elle est simple processus ou un système. Les deux à la fois sans doute. Elle est, par l'entrave où le monde m'enferme, ce qui m'interdit de me retirer de tout, des choses comme des êtres et de croire possible, ou souhaitable, cette échappée en une gnose érémitique ; elle est, par la lueur qu'elle entrouvre à l'horizon, ce qui m'interdit d'en désespérer ; de m'aveugler dans la noire épaisseur des pierres.

Comme si grâce et pesanteur, vouées à se compenser l'une l'autre en une éternelle ritournelle, formaient les deux bornes indépassables de la douloureuse dignité d'être homme.

Voici le plus important ; que seul, théologiquement je veux retenir.

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.

Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.

Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.

La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil,

elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal,

elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité;

elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.

La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.

Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,

mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.

Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1Cor,13

J'ignore s'il est judicieux de traduire comme ici ἀγάπη par charité car ceci semble en restreindre l'extension à la seule générosité, contrefaite ou sincère, que l'on accorderait à l'autre ou pire encore à ses pauvres - les caricatures en sont trop criardes pour en vouloir rester là, à ceux qui en feraient profession.

Mais ce dont je suis certain, parce qu'elle oscille entre la grâce et l'amour, et qu'elle concerne autant la relation à l'autre homme que notre rapport au monde et à l'être, c'est qu'ἀγάπη est autant affaire intime qu'acte public ; autant inclinaison de l'être qu'accueil de l'autre, quelque chose comme ce geste du tisserand qui, inlassablement noue et renoue, œuvre au creux du λόγος entre fil de trame et fil de chaîne, lutte contre toutes les forces centrifuges - qu'on pourrait aussi bien nommer entropiques - qui font invariablement se déliter ce qui semblait pourtant tenir de soi seul ; s'effilocher la trame de l'être.

Mais ce dont je suis certain, parce qu'elle oscille entre la grâce et l'amour, et qu'elle concerne autant la relation à l'autre homme que notre rapport au monde et à l'être, c'est qu'ἀγάπη est autant affaire intime qu'acte public ; autant inclinaison de l'être qu'accueil de l'autre, quelque chose comme ce geste du tisserand qui, inlassablement noue et renoue, œuvre au creux du λόγος entre fil de trame et fil de chaîne, lutte contre toutes les forces centrifuges - qu'on pourrait aussi bien nommer entropiques - qui font invariablement se déliter ce qui semblait pourtant tenir de soi seul ; s'effilocher la trame de l'être.

Ce que je sais c'est cette ligne - qui joint l'intime et l'extrême - cette ligne qui m'oblige à chaque instant.

Est-ce que croire revient nécessairement à poser l'existence d'un être transcendant et omnipotent ? Je ne sais et je puis comprendre ceux qui, enclins à privilégier quelque interprétation psychologique ou anthropologique, y verraient plutôt simple projection idéologique, ou sublimation inconsciente ou bien encore expression d'une figure autoritaire et paternelle.

Mais quoi ? que me viendrait-on à dire si j'affirme seulement percevoir une présence ? une voix qui m'oblige ? Oserait-on fouailler dans le dédale de mes émotions, sensations et prétendre que ce que je ressens est illusoire ou fallacieux ? Qui prétendra demain avoir fait tomber la forteresse de nos sensations et émotions jusque là incommunicables ?

Mais quoi ? qui niera s'être donné des principes, par définition indémontrables puisqu'au contraire ce sont eux qui rendent tout le reste démontrables ? Identité, contradiction et tiers-exclu, pire encore déterminisme valent bien toutes les autres bizarreries métaphysiques. Pour soulever le monde, nous avons tous besoin d'un point d'appui ; d'un sol ; d'une boussole.

Cette présence en vaut bien d'autres, non ?

D'autant que, constamment, elle me rappelle que je ne suis pas de ce monde tout en lui appartenant néanmoins et devant en conséquence en prendre soin. D'autant que constamment elle me rappelle que je vaux mieux que ce que je suis et peux m'exhausser par mes actes, par ma façon d'être. Figure autoritaire ou au contraire maternelle ? Qu'importe ! ce que je sais de la relation amoureuse, dans tous les cas de figure, c'est qu'elle vous invite à vous redresser … à avoir confiance - Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace, on se voit que dans les yeux de sa mère, et naturellement, on s'y voit beau - Qu'importe alors qu'on la considère sous les aspects d'un être, d'un visage aimé ou de la tendresse inépuisable d'une mère ; qu'importe qu'on se l'imagine sous l'égide d'une transcendance - tous les objectifs qu'on se donne s'appuient, par définition sur une transcendance ; qu'importe qu'on la prie en silence ou qu'au contraire en la taise … La seule chose qui importe est que cette présence ne soit jamais prétexte à agression, négation ; violence.

Ce que je sais c'est combien la foi se conjugue au moins autant en être qu'en acte. En silences au moins autant qu'en paroles.

Croire ? Mais c'est s'entêter jusqu'à l'obsession à ne pas empeser le monde ; à ne pas l'enlaidir. C'est savoir qu'on n'est jamais exemplaire mais seulement un exemple, parmi d'autres, qui seulement tend la main et montre par le sens qu'il tente de mettre en chaque instant, geste, œuvre, que rien jamais n'est absurde si l'on tente que cela ait si peu que ce soit de la classe.

L'existence serait absurde si Dieu n'existait pas ? Ce que prétendait Sartre. Il est vrai que l'être ne se pouvant expliquer que par lui-même, rien ne saurait avoir un sens incontestable, hormis celui qu'on voudra bien lui donner. La belle affaire ! Croit-on que pour un croyant les choses fussent pour autant apaisées et simples ? Il n'est pas si simple de se tenir; fier et humble, en face de l'éclosion de l'être … Nul chemin n'est jamais balisé: voici croyance de cuistre. L'existence peut être tout autant en face de sa présence si nous n'y prêtons pas soin, effort ; entêtement. Je veux bien être existentialiste s'il le faut : ceci revient au même pour moi. Les choses n'ont pas de sens no nos vies ?

Donnons en un : c'est cela exister.

Quand j'étais petit, mes parents m'adoraient, et surtout ma grand-mère. J'étais déjà comme je suis, naturellement. Mais moi je ne le savais pas: la bosse, c'est traître, ça vous vient par-derrière, on la voit pas… Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace, on se voit que dans les yeux de sa mère, et naturellement, on s'y voit beau. Et puis un jour, un voisin, qui était très gentil, m'a dit: Oh, le joli petit bossu! J'ai demandé à ma grand-mère: Qu'est-ce que c'est un bossu? Alors elle m'a chanté une vieille chanson: Les petits bossus sont de petits anges, qui cachent leurs ailes sous leur pardessus voilà le secret des petits bossus… Moi jusqu'à dix ans, je l'ai cru. Je croyais que les ailes me poussaient. Et souvent, ma grand-mère me chantait la chanson qui était beaucoup plus longue que ça… Seulement, les grands-mères, c'est comme le mimosa, c'est doux et c'est frais, mais c'est fragile. Un matin, elle n'était plus là. Une bosse et une grand-mère, ça va très bien, on peut chanter. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un bossu tout court. (Ses yeux s'emplissent de larmes.) C'est bête, quand même, de pleurer comme ça devant tout le monde.

Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 1Pierre 1, 17

À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise : "j'ai la Foi", s'il n'a pas les œuvres ? La Foi peut-elle le sauver ? […] Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres elle est tout à fait morte Jacques, 2,14