| index | précédent | suivant |

|---|

Ce que c'est que d'errer : ne jamais pouvoir plus se retourner

Une série que m'inspira la lecture de cette phrase de Zweig tirée de sa lettre-testament : Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux.

| n'avoir plus où aller | Ne plus se retourner | n'être plus de nulle part |

|---|

Ce que c'est que d'errer, je ne le sais pas plus que d'autres - sans doute moins - et il y aurait quelque outrecuidance - et pas mal de ridicule - de se prévaloir de mon ascendance. Je suis né dans un pays en paix, qui l'est demeuré depuis - fait inédit en Europe - dans une région qui fut bousculée entre 1870 et 1945 mais où, justement, ce n'y furent pas les populations qui fuirent alors, mais plutôt la Patrie qui changea de camp. C'est ici une vieille histoire qui a ses - jolis et naïfs - clichés mais qui se contente sagement de s'inscrire dans la grande. Sans plus. Mais pas moins.

Ce que c'est que d'errer, je ne le sais pas plus que d'autres - sans doute moins - et il y aurait quelque outrecuidance - et pas mal de ridicule - de se prévaloir de mon ascendance. Je suis né dans un pays en paix, qui l'est demeuré depuis - fait inédit en Europe - dans une région qui fut bousculée entre 1870 et 1945 mais où, justement, ce n'y furent pas les populations qui fuirent alors, mais plutôt la Patrie qui changea de camp. C'est ici une vieille histoire qui a ses - jolis et naïfs - clichés mais qui se contente sagement de s'inscrire dans la grande. Sans plus. Mais pas moins.

Non, je ne le sais pas si je peux le deviner. Cette certitude, le jour du départ, cette étroit interstice où fermant la porte derrière soi l'on devine - non on ne le devine pas, on le sait - que ce lieu, on ne le reverra jamais ; jamais plus cette table pas très grande mais toujours assez pour réunir au Shabbat commençant les enfants jamais assez sages, la tante, le grand-père … tous ceux qui firent que l'on avait un nom ; jamais plus cette chambre où s'entassaient au soir tombé ces enfants toujours trop nombreux mais qui faisaient tant notre fierté que - croyait-on - notre avenir ; jamais plus cette rue, ni très droite ni très propre, mais dont on aurait pu compter chaque pierre et chaque porte tant on l'aura empruntée et longée pour se rendre à la synagogue, chaque soir qu'il fut possible, pour lire, prier, apprendre à devenir un bon juif.

Vous serez pour moi une royaume de prêtres et une nation sainte Ex 19,6

Cette phrase, il n'en est pas un qui ne la sache par cœur ; il n'en est pas un dont la promesse ne vibre en son âme, en permanence ; totalement ; pour toujours. C'est être juif que de l'entendre. C'est être juif que de le vouloir être, à chaque seconde, sans qu'il en puisse être ni répit, ni pause ni somnolence. Il y a de la grandeur à vouloir demeurer debout, en toute circonstance, en face de son Créateur, sans rien renier, ni négliger même si demain y entreront aussi - puisque décidément tout se paie - rigidité du conservatisme, étroitesse d'esprit … Ceux-là savaient le prix de la faiblesse initiale ; savaient qu'une minute seulement d'inadvertance suffirait demain à patauger dans le marais glauque de l'idolâtrie. Pas un juif n'a oublié l'épisode du veau d'or. Pas un ne voudrait, même involontairement, être la cause initiale d'un tel errement renouvelé.

Dire ceci aide à comprendre ce que partir voulut dire pour tous ceux-là. Ils s'en allèrent, sachant ne plus jamais pouvoir se retourner. Ce qu'ils quittaient n'était pas seulement une maison, un village, une communauté comme on dit sottement mais leur être propre. On les obligea à se détourner de leur être intime et demain, assurément, à se renier. Sans doute emmenèrent-ils un chandelier leurs Tsitsit et Téfiline ; sans doute la Torah inscrite en leur âme les accompagnait et guidait mais, à nouveau, expulsés, chassés, ils allaient devoir se réinventer ! Savaient-ils qu'on ne leur en laisserait pas même l'occasion.

Errer, ne plus même pouvoir se retourner. Aucun d'eux ne le put.

,.jpg)

Certains le supportèrent ; d'autres non ! Tant qu'il ne se fut agi que de partir, d'emmener leur viatique étroit en leur baluchon, ils purent rêver de réécrire l'histoire ailleurs comme tant de leurs descendants le firent autrefois. Doit-on oublier que tous ceux-ci qui ornèrent leur misère de gloire avaient été reclus en ces terres polonaises par des Tsars qui les avaient expulsés mais les retrouveraient à mesure de leurs conquêtes. Zone de confinement ou de résidence - ceci fait plus élégant - tant et si bien que quand les nazis entreront en Russie ils trouveront, rassemblés, des juifs prêts à être massacrés. L'antisémitisme russe, si l'on peut dire, avait préparé le terrain.

Certains le supportèrent ; d'autres non ! Tant qu'il ne se fut agi que de partir, d'emmener leur viatique étroit en leur baluchon, ils purent rêver de réécrire l'histoire ailleurs comme tant de leurs descendants le firent autrefois. Doit-on oublier que tous ceux-ci qui ornèrent leur misère de gloire avaient été reclus en ces terres polonaises par des Tsars qui les avaient expulsés mais les retrouveraient à mesure de leurs conquêtes. Zone de confinement ou de résidence - ceci fait plus élégant - tant et si bien que quand les nazis entreront en Russie ils trouveront, rassemblés, des juifs prêts à être massacrés. L'antisémitisme russe, si l'on peut dire, avait préparé le terrain.

Certains partirent très tôt, dès avant la guerre de 14 ; d'autres fuirent dans les années 20, mais tant restèrent ou partirent si tard qu'ils furent pris au piège. Il est tellement difficile d'admettre que le monde ne vous supporte pas. De s'y résoudre en tout cas.

Certains partirent très tôt, dès avant la guerre de 14 ; d'autres fuirent dans les années 20, mais tant restèrent ou partirent si tard qu'ils furent pris au piège. Il est tellement difficile d'admettre que le monde ne vous supporte pas. De s'y résoudre en tout cas.

C'est une vaste et interminable histoire que celle, mondiale et mondialisée, de l'antisémitisme. C'est une abominable et lamentable histoire que celle de la haine ordinaire qui cache, sans le dire mais parfois même en le disant, son petit racisme caché en petites phrases qui se voudraient inoffensives et anodines mais dessinent pourtant le foyer, inextinguible apparemment, de la face sombre de l'humain. Je ne la raconterai pas.

Je puis tout au plus dire comment je découvris cette histoire. Or ce ne fut même pas de manière originale ou insolite mais presque comme si le destin avait seulement voulu me prouver la justesse de la thèse sartrienne. Un comble. Je me heurtai simplement au regard de l'autre ! Qui est cruel quand il est enfantin ; vite méchant quand il se pique de grandir. J'avais déjà subi, enfant, les patapouf et autre gros plein de soupe qu'endurait tout enfant un peu rond : c'était la même chose et pourtant non ! Des lazzis j'appris à ne pas aimer mon corps ; désappris de m'y identifier ; mais les injures racistes ne visaient pas seulement ce corps que je parvenais encore à tenir à distance - même si difficilement et parfois douloureusement - mais mon âme ; mon être. Moi, simplement !

Oui Sartre n'avait pas tout-à-fait tort : c'est bien le regard de l'autre qui vous fait juif ! On l'était, parfois même sans le savoir parce que dans les milieux où je grandis c'était moins décisif que l'intégration à quoi l'on se vouait ; mais c'était une différence sans plus dont on ne se vantait pas plus qu'on ne cherchait à la cacher. Un fait. Simplement. Comme d'autres se déclaraient protestants ou catholiques sans qu'extérieurement rien ne s'en marquât pour autant. Oh n'exagérons rien : le sale juif inaugural me fit mal mais on s'en remet. On se remet de tant. Qui d'ailleurs n'allait pas au delà du petit plaisir mesquin et infantile de faire mal. J'habitais alors dans ces contrées de l'Est, lorraines, minières où s'entassaient par strates successives, italiens, polonais, algériens, catholiques, protestants et juifs et donc progressivement musulmans. Les mélanges, alors, incitaient encore à la prudence. Nul n'étant réellement majoritaire, ne se pouvait prévaloir de rien. Je le crus et m'en rassurais. Ce fut vrai. Ce ne l'est plus. Voici toute notre - nouvelle et sinistre - tragédie.

Ce fut un jour, un dimanche je crois, où mon père, en son infinie impuissance à parler, nous emmena, mon frère et moi, au cinéma pour une séance, certes fois aux antipodes des Capitan et autres d'Artagnan qui passaient alors. Un documentaire que je n'ai pas réussi depuis à repérer. Peut-être Nuit et Brouillard après tout. Celui qui sortit de la salle de cinéma n'était plus l'enfant qui y entra une grande heure auparavant. Mais le silence de mon père qui accompagna ces images, mais la souffrance qui se lisait en son regard, contribua à cet effroi qui ne me quitta plus.

Le génocide, le crime incroyable, la faute impardonnable, ce coup de poing dans l'estomac qui manque de vous faire défaillir, d'abord, prit pour moi les traits de ce père au  désemparement abyssal. Il faudra plus tard notre mère qui sut incroyablement mettre des mots sur ce qui n'avait pourtant pas de nom. Qui nous raconta le parcours de notre père. Ce dimanche-là je ne l'oublierai pas. Il faisait beau pourtant - un de ces magnifiques ciels bleus que les froidures de l'hiver réservent à nos emmitouflures. Il ne me fera plus jamais aussi beau. Et le bleu conserve en mon âme des tâches que je tairai à mon tour.

désemparement abyssal. Il faudra plus tard notre mère qui sut incroyablement mettre des mots sur ce qui n'avait pourtant pas de nom. Qui nous raconta le parcours de notre père. Ce dimanche-là je ne l'oublierai pas. Il faisait beau pourtant - un de ces magnifiques ciels bleus que les froidures de l'hiver réservent à nos emmitouflures. Il ne me fera plus jamais aussi beau. Et le bleu conserve en mon âme des tâches que je tairai à mon tour.

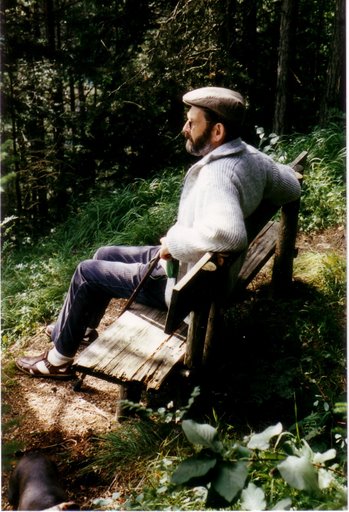

Je le revois, lui qui est parti depuis longtemps désormais, je le revois sur ce banc qu'il adorait où, des heures durant, il regardait le paysage comme s'il eût désiré s'y fondre ; comme s'il avait attendu - espéré ? - que l’Être enfin l'embrasât qui l'avait inopinément laissé sur le bord de la route ; seul ; infiniment seul. Sur son chemin, il rencontra ma mère : elle lui donna - j'en admire encore le miracle - sinon l'envie en tout cas le courage de recommencer ; au moins d'en mimer les gestes, les rituels - mais toujours pas les mots. Il était fier de ses deux fils, je le sais, même si pour rien au monde il n'eût su l'avouer. nous n'étions pas une revanche ; pas même un espoir … cette lueur seulement au coin de l'horizon.

Ma mère avait su donner aux mots leur couleur qui enfin n'était plus celle seulement du silence. A eux d'eux ils m'apprirent tout : que la langue effleurait à peine le mystère de l'être et qu'il n'était d'autres dignité face à l'absolu que le retrait ; qui m'enseignèrent qu'à s'y atteler avec soin, patience et humilité, pourtant, quelques fissures se creusaient parfois ici et là qui ne perceraient certes jamais le mystère mais le dévoileraient peut-être, fugacement. Qu'il n'est pas de miracle à attendre de la langue mais tout à en espérer nonobstant si on sait la servir.

Je resterai à jamais le desservant de la langue : je ne puis rien d'autre. Si je ne parviens pas à me lasser d'écrire c'est parce que la langue gardera toujours la couleur de ce regard éperdu d'amour qu'elle portait à mon père, la chaleur d'infinie fierté et confiance qu'elle vouait à son fils.

Je ne sais comment écrire ceci et sans doute le fais-je terriblement mal : à me lire ici on le devine. L'errance dont je parle, la quête infinie et sans retour a partie liée avec le génocide qui résonne comme un écho non pas macabre ; seulement grave. Qui colle à tout, objet, moments même de joie ou de tendresse. Comme s'il fallait pour conférer quelque épaisseur à nos chemins cette insoutenable pesanteur. A cet indicible, qu'il faudrait dire pourtant, qui enrobe chaque geste, instant, pleur et lueur.

Après cela, je ne pouvais plus être simplement innocent. Ce n'était pas errer mais seulement être projeté à l'écart. J'ai vécu mon existence entière, mes projets comme mes échecs avec cette certitude de n'être pas tout à fait comme les autres ; avec cette conscience de n'y pas tenir.

Mais entre ce que vécut le petit gamin alsacien des années soixante et l'exil il y a un gouffre. Qui demeurera béant.

Reste l'abyssale incompréhension de ce qui se passa : comment l'entendre autrement que par ce cri poussé par certains qui crurent que Dieu avait alors détourné le regard. Avait laissé seul son peuple en proie au démon. Ou l'humanité entière - ce qui est plus angoissant encore.

Qu'avions-nous pu faire de si impie qui renouvelât l'idolâtrie du Veau d'or et eût ainsi provoqué la colère mais pour la première fois la suprême indifférence divine ? Il est déjà difficile de vivre sans injustice et de pouvoir regarder les cieux sans quelque honte mais désormais comment survivre à cela ?

Ceux qui revinrent se turent, comme mon père : que pouvaient-ils bien dire, eux, qui étaient passés de l'autre côté de la ligne et ne pouvaient rien raconter d'un monde qui n'offrait aucun repère compréhensible. Certains auraient sans doute voulu oublier : il ne le purent évidemment. La douleur d'être prenait corps au creux de leur estomac qui ne se laissait pas une seconde oublier. Pourquoi d'ailleurs avaient-ils survécu, eux, qu'aucun mérite ne désignait à cela ?

Coupables de rien, ils subirent pourtant les ultimes offenses ! Quelle culpabilité pouvait bien cacher leur survie ? Les voici, portant sur leurs épaules, conscience, mémoire et prière, les 6 millions qui passèrent devant eux sans même pousser un cri. Ce qu'ils portaient ne se pouvait pas : ils en courbèrent les épaules parfois de honte ; parfois de silence ; toujours de culpabilité.

Qui peut entendre cela ? Que c'est insidieuse culpabilité que d'exister ?

Il m'arrive parfois, de croire en entendre le cri : ce sont les leurs ; celui de mon père. Il m'arrache tremblements mais je dois pourtant le transmettre. Pour qu'enfin, demain, ils puissent s'asseoir ; cesser d'errer et regarder à nouveau le ciel avec confiance.

L'alerte des cinquante ans

L'alerte des cinquante ans

La première alerte - où l'on saisit comment la petite histoire rejoint la grande - ce furent indéniablement ses 50 ans : pourquoi donc importent tant ces chiffres ronds et s'agissant de notre âge le cap des 50 ans . Est-ce pour la douce mystique d'une centaine que l'on se sait ne devoir atteindre jamais mais à mi-chemin de quoi l'on se trouve ? est-ce pour le cliché maintes fois répété comme s'il se fût agi d'une évidence prouvée et éprouvée depuis toujours, que la cinquantaine fût l'âge de l'accomplissement ? Ah si jeunesse savait , si vieillesse pouvait ! comme si, les lignes se croisant, on fût à un apex où les forces n'eussent pas encore commencé de décliner mais où la sagesse fût suffisante pour s'épargner erreurs cruelles et intempérances inutiles. Ce qui n'est évidemment pas vrai : il n'est âge ni de se tromper ni d'aller de l'avant. Mais que diantre, politesse aidant, et inquiétude minant, nous piquons-nous de croire ceci vrai ou d'au moins faire comme si ?

Que pouvait-il encore m'arriver de funeste ? Il y avait mes livres : quelqu'un pourrait-il les anéantir? (C'est ainsi que je pensais en cette heure, sans appréhension.) Il y avait ma maison - quelqu'un pourrait-il m'en chasser? Il y avait mes amis - pourrais-je jamais les perdre ? Je pensais sans crainte à la mort, à la maladie , mais ma pensée ne fut même pas effleurée par la moindre image, fût-ce la plus lointaine, de ce que j'avais encore à éprouve [1]

Le voici honoré, recevant courrier, félicitations, honneurs rendus dans la presse : il devrait être heureux ; ne l'est pas vraiment. Il est à l'heure des bilans : il faut être poussiéreux comptable pour éprouver agrément aux bilans. Le plus souvent on les dresse pour fustiger son prédécesseur ou pour le trouver assez insuffisant pour justifier efforts à venir, sacrifices à consentir. La pesée des âmes toujours inquiète. Mais ici, il l'écrit, avant même l'aveuglement où, en cette année 31, il demeure de ce qui va se passer, plane comme une incongruité, l'amertume de n'avoir plus rien à désirer de ce que tout fût atteint qu'il avait projeté de réaliser. Amis, œuvre, admiration des autres, aisance matérielle qui ne compte jamais pour rien, voyages incessants où s'offre à lui l'Europe de la beauté et de l'intelligence … qu'eût-il pu désirer de plus ; de mieux. Il avait tout et ceci commença, sourdement d'abord puis avec insistance, par l'inquiéter.

Mais, chose étrange, le fait même qu'à cette heure je ne voyais rien à désirer engendrait en moi un mystérieux malaise. Serait-il bon, demandait quelque chose en moi-ce n'était pas moi-même-, que ta vie se poursuive ainsi , si calme, si réglée, si lucrative, si confortable, sans nouvelles tensions et sans nouvelles épreuves ? ibid

Ah ce trouble du devoir accompli ! cette gêne du désir satisfait ! ah cet avant-goût du désemparement, cet étrange souffrance de l'accomplissement - parce qu'il ne s'agit de rien d'autre que ceci. Nous ne tenons à l'être, et ne nous maintenons au monde que par nos désirs - qui ne se survivent que d'être tension vers l’inaccessible. Platon n'était pas sot qui fit d’Éros le fils de Pénia et de Poros - pauvreté et expédient : il ne pouvait ignorer que sans ruse il n'est rien qui se puisse saisir mais sans indigence rien qui se mette en mouvement. Freud ne dira jamais rien d'autre : quelque chose dans la trame de notre être nous condamne à un inachèvement dont il vaudrait mieux ne pas s'offusquer car il est vecteur de notre survie.

Les choses devaient-elles toujours aller ainsi, jusqu'à soixante, jusqu'à soixante-dix ans, sur une voie .droite et unie? Ne serait-il pas mieux pour moi - ainsi se poursuivait mon rêve intérieur- que survînt quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me rendît plus inquiet, plus tendu, qui me rajeunît en m'excitant à un nouveau combat peut-être plus dangereux encore ? Car un artiste porte toujours en lui une mystérieuse contradiction. Si la vie le secoue brutalement, il soupire après le repos, mais si le repos lui est donné, il aspire à de nouvelles agitations. C'est ainsi qu'en ce jour de mon cinquantième anniversaire je ne formai au plus profond de moi-même que ce seul vœu téméraire : que quelque chose se produisît qui m'arrachât de nouveau à ces sécurités et à ces commodités, qui m'obligeât non pas à simplement poursuivre, mais à recommencer. Etait-ce crainte de l'âge, de la fatigue, de la paresse ? Ou était-ce une mystérieuse prémonition qui me faisait alors désirer une autre vie , plus dure , dans l'intérêt de mon développement intérieur ?

Je n'en sais rien. Car ce qui en cette heure singulière émergeait de la pénombre de l'inconscient n'avait rien d'un voeu distinctement exprimé, et sûrement n'était en rien rattaché à ma volonté consciente. Ce n'était qu 'une pensée fugitive qui venait m'effleurer comme un souffle, peut-être pas du tout ma propre pensée, mais une autre, surgie de profondeurs qui m'étaient inconnues. Cependant, l'obscure puissance qui gouverne ma vie, l'insaisissable puissance qui avait déjà comblé tant de voeux que je n- 'aurais jamais eu l'audace de former, devait l'avoir perçue. Et déjà elle levait docilement la main pour briser ma vie jusqu'en ses derniers fondements et me forcer d'en reconstruire sur ses ruines une tout autre, plus dure et plus difficile.

ibid

Il faut lire ces lignes où, en quelque sorte, sans savoir le prévoir, il en viendrait presque à désirer ou appeler les malheurs qui l'atteindront demain. Je ne sais comment les lire ou, plutôt crains de les rapetasser sur quelque misérable petit tracas existentiel. Pourtant ces lignes disent tout - l'essentiel qu'entre les lignes elles avouent comme une culpabilité.

Car enfin ? Qui, sans forfanterie, se satisfait de vieillir ? de constater ses forces insensiblement s'amenuiser ? ses résistances défaillir et ses désirs se caricaturer lamentablement de crainte de s'avouer déjà vaincus ? qui, sans honte, avoue, mais surtout s'avoue à lui-même que déjà il est en train de se retirer ? que l'anémie de ses appétences a déjà décidé pour lui.

Oui, il n'est rien de plus triste qu'un désir insatisfait ! mais rien de plus dangereux que ces pulsions qui, satisfaites après tant d'efforts et parfois comblées presque trop aisément comme la récompense inespérée et injuste de nos négligences, nous laissent sur le bord, démuni, rutilant peut-être, mais tellement triste. Il ne fut pas de jours où nos mères, nos proches, nos amis et amours ne nous eussent rabâché d'aller de l'avant, de ne pas nous satisfaire de l'acquis car nous pourrions toujours faire mieux ou obtenir plus. Oh ce n'est pas même que nous nous laissâmes imposer des rêves, valeurs ou projets qui ne fussent pas les nôtres : eussent-ils été différents que le résultat y eût implacablement été identique. Ça y est, nous atteignîmes l'ultime palier ! eh quoi d'où cet obscure géhenne ? Enfant, de classe en classe, parfois de premiers prix en premiers prix, nous savions comment satisfaire nos proches et marquer le chemin de nos réussites. Puis nos diplômes, puis notre métier. Nos salaires s'amplifiant ! ou pour l'artiste, la reconnaissance de l'œuvre. Des épousailles honorables et - parfois - heureuses ; des enfants beaux comme des promesses … autant de bornes nous rappelant être demeuré sur le bon chemin avec l'approbation des autres et la sourde bonne conscience du devoir accompli.

Que voici étrange relecture du mal nécessaire ! Il n'est plus seulement incontournable mais souhaitable. Le voici, lui, l'encore cinquantenaire, pas encore vieux mais bientôt valétudinaire en face de la vacuité de la plénitude ! A désirer ce qui demain se passera … que tout s'effondre.

La revoici la culpabilité de l'être. Car enfin, pourquoi lui ! quel mérite assez grand valut-il qu'il pût s’offrir le luxe macabre de n'avoir plus rien à désirer ? N'était-il donc personne de meilleur que lui à honorer ainsi ? ou, au contraire quelle faute aura-t-il commise de si blasphématoire qu’elle fît ainsi encourir damnation éternelle de la plénitude. Tout de notre histoire nous en avait pourtant prémuni : de la tour de Babel que fort opportunément Dieu fit abattre avant qu'elle n'atteignît les cimes ultimes ; ou de l'avertissement que nul, pas même Moïse, ne pût le regarder en face. Nous ne sommes décidément pas bâtis pour affronter la plénitude, encore moins l'absolu.

Condamnés en somme à demeurer en chemin ; quelque part suspendus entre deux mondes ; sorte de pantins ridicules nous agitant vainement pour seulement ne pas sombrer de ce côté-ci de la ligne où la pesanteur nous écraserait invariablement ; ou de ce côté-là où implacablement la grâce nous consumerait.

C'est ceci aussi que d'errer

Réside-t-elle ici la part d'ombre de S Zweig ? Mais c'est la nôtre ! ce n'est rien de mourir, la chose vous échappe en tout état de cause à quoi nous avons patience à nous accoutumer. Mais vieillir ! Comprendre que le meilleur, qu'il eût existé ou ne fût qu'illusion, de toute manière est derrière vous ! Mais surtout qu'il ne nous reste plus rien à faire, à créer, à inventer que nous n'ayons déjà entrepris ! Que nous soyons condamnés comme médiocres clowns à bégayer nos petites dilections et répéter nos maigres offertoires.

Zweig est pris à son propre piège et ce sont bien les mêmes mots dont il use : c'est une affaire, de courage oui, sans doute, que d'oser tout reprendre : c'en est peut-être autant de n'y plus parvenir.

J'aimais mon travail et c'est pourquoi j'aimais la vie

Piège entre tous ! Demain ils écriront que le travail libère et ce cynisme déjà est à vomir. Parce qu'en tout état de cause de ce travail demain, on le privera. Mais n'en prive-t-on pas tous les anciens !

Piège entre tous ! Demain ils écriront que le travail libère et ce cynisme déjà est à vomir. Parce qu'en tout état de cause de ce travail demain, on le privera. Mais n'en prive-t-on pas tous les anciens !

Il ne fallut pas attendre longtemps - 10 mai 1933, place de l'Opéra - pour que, dans cette Allemagne, il y a peu encore, citadelle de civilisation, on en vienne à brûler des livres, geste incroyable de régression et de brutalité symbolique avant, demain, de pousser le symbole de côté et de passer aux choses sérieuses. En 1875 l'empereur Guillaume, récent vainqueur de la guerre contre la France, renouvelle la bibliothèque de l'université de Strasbourg détruite durant le siège et, comme pour s'excuser, prélève même de précieux volumes dans sa bibliothèque personnelle. Pas même un siècle plus tard, les potentats du moment détruisent tout sur leur passage et d'abord les livres qu'ils auront interdits - tous ceux écrits par ds juifs évidemment - dont ceux de S Zweig.

La scène est barbare qui vous a un de ces airs de nuit médiévale où des hordes de fous de Dieu se seraient ruées sur quelque peuplade honnie - on eût presque dit ces déchaînements de haine déclenchés sur le chemin de la croisade des pauvres où s'inventa l'antisémitisme européen !

Une indéniable mise en scène qui irait de la mobilisation des étudiants pour la récolte des livres dans les bibliothèques universitaires - il faut bien que le mouvement parût sourdre des entrailles du peuple - jusqu'à leur transport sur la place où pendant que se consumera le bûcher, le grand ordonnateur de la messe prononcera son homélie.

« Le siècle de l'intellectualisme juif poussé à l'extrême est révolu et la révolution allemande à rouvert la voie à l'être allemand. Cette révolution n'est pas venue d'en haut, mais de la base. Elle est donc dans le meilleur sens du terme l'accomplissement de la volonté populaire. … Au cours des 14 dernières années, au cours desquels vous, communauté étudiante, avez dû subir dans un silence honteux l'humiliation de la république de novembre, les bibliothèques se sont remplies des livres ignobles et sales des auteurs juifs de l'asphalte16 [...] Les révolutions qui sont authentiques ne s'arrêtent nulle part. Aucun endroit ne doit être épargné. [...] De même qu'elle révolutionne les hommes, elle révolutionne les choses. […] C'est pourquoi vous faites bien de choisir cette heure du milieu de la nuit pour confier aux flammes l'anti-esprit du passé. Mais des ruines s'élèvera triomphant le phœnix d'un nouvel esprit, que nous portons en nous, que nous appelons de nos vœux, et auquel nous donnons le poids décisif. […] L'ordre ancien gît dans les flammes, l'ordre nouveau s'élèvera des flammes de nos cœurs. Là où nous retrouvons ensemble, là ou nous allons ensemble, c'est là que nous nous engageons pour le Reich et son avenir. Puisque vous vous arrogez le droit, vous autres étudiants, de jeter au brasier ces scories de l'esprit, alors vous devez aussi assumer le devoir d'ouvrir la voie à un esprit allemand véritable qui remplacera ces ordures. »

« Le siècle de l'intellectualisme juif poussé à l'extrême est révolu et la révolution allemande à rouvert la voie à l'être allemand. Cette révolution n'est pas venue d'en haut, mais de la base. Elle est donc dans le meilleur sens du terme l'accomplissement de la volonté populaire. … Au cours des 14 dernières années, au cours desquels vous, communauté étudiante, avez dû subir dans un silence honteux l'humiliation de la république de novembre, les bibliothèques se sont remplies des livres ignobles et sales des auteurs juifs de l'asphalte16 [...] Les révolutions qui sont authentiques ne s'arrêtent nulle part. Aucun endroit ne doit être épargné. [...] De même qu'elle révolutionne les hommes, elle révolutionne les choses. […] C'est pourquoi vous faites bien de choisir cette heure du milieu de la nuit pour confier aux flammes l'anti-esprit du passé. Mais des ruines s'élèvera triomphant le phœnix d'un nouvel esprit, que nous portons en nous, que nous appelons de nos vœux, et auquel nous donnons le poids décisif. […] L'ordre ancien gît dans les flammes, l'ordre nouveau s'élèvera des flammes de nos cœurs. Là où nous retrouvons ensemble, là ou nous allons ensemble, c'est là que nous nous engageons pour le Reich et son avenir. Puisque vous vous arrogez le droit, vous autres étudiants, de jeter au brasier ces scories de l'esprit, alors vous devez aussi assumer le devoir d'ouvrir la voie à un esprit allemand véritable qui remplacera ces ordures. »

"Etudiants, hommes et femmes d'Allemagne, l'époque de l'excessif intellectualisme juif est maintenant terminée. Le triomphe de la révolution allemande a ouvert une nouvelle voie, une voie allemande. L'Allemand du futur ne sera pas seulement un homme de livres, ce sera aussi un homme de caractère, et c'est là le but que nous fixons à votre éducation. Avoir dès un jeune âge le courage de regarder directement dans les yeux impitoyables de la vie. Répudier la peur de la mort pour retrouver le respect de la mort. C'est là la mission des jeunes, et vous faites donc bien à cette heure tardive de confier aux flammes les ordures intellectuelles du passé. C'est une grande entreprise symbolique, une entreprise qui montrera au monde que les bases intellectuelles de la république de Weimar ont été détruites, mais que de leurs ruines le seigneur d'un nouvel esprit émergera victorieux." Goebbels Place de l'Opéra à Berlin)

Il faut toujours écouter ses ennemis et Goebbels pour fanatique qu'il fût, pointait assez ouvertement ses ennemis. Bien sûr les juif mais en règle général l'intellectualisme. Ce qu'il veut c'est un homme fort, tout de volonté pétri, qui eût à la fois soif de volonté et culte de la mort. Aux antipodes de l'homme raffiné, ou de tout ce que jusque-là, et notamment dans la Vienne de son enfance, Zweig eût appelé culture ou civilisation. Qu'on se comprenne bien - parce que c'est ici que réside l'impossibilité de se retourner sur ses pas et porter un ultime regard en quoi consiste exil, errance et désemparement : contrairement à l'interdiction de participer demain à quelque œuvre, contrairement à l'obligation de se taire désormais qui visent l'avenir, l'autodafé lui biffe jusqu'au passé. Ce n'est pas seulement le travail qu'on lui retire qui lui fit tant aimer la vie, c'est la vie elle-même qui fut l'occasion de ce travail. C'est la réalité elle-même et le souvenir exact de ce qui fut entrepris. Aujourd'hui son livre, demain l'homme ; enfin l'ultime trace papier jusqu'à ce que ne reste de lui pas même un acte de naissance qui attestât de lui.

En ces lignes - Incipit Hitler - Zweig s'attarde sur sa collaboration avec Strauss pour qui il écrivit le livret d'un opéra - la Femme silencieuse. Sur l'attitude de Strauss qui à la fois exigea que son nom restât sur les affiches et le livret mais n'hésitait pas à fréquenter les huiles du parti. Au fond, pas plus que Zweig, Strauss n'était un intellectuel engagé. Juste un peu plus inconscient et cynique puisqu'il déclarait ne se vouloir embarrasser d'aucun régime lui qui en avait servi beaucoup. Malheureusement pour lui, il est des moments où cette olympienne indifférence ne tient pas : il en paya le prix - un peu. Zweig lui, beaucoup plus, qui dut fuir et ne se sentir plus chez lui nulle part.

En ces lignes - Incipit Hitler - Zweig s'attarde sur sa collaboration avec Strauss pour qui il écrivit le livret d'un opéra - la Femme silencieuse. Sur l'attitude de Strauss qui à la fois exigea que son nom restât sur les affiches et le livret mais n'hésitait pas à fréquenter les huiles du parti. Au fond, pas plus que Zweig, Strauss n'était un intellectuel engagé. Juste un peu plus inconscient et cynique puisqu'il déclarait ne se vouloir embarrasser d'aucun régime lui qui en avait servi beaucoup. Malheureusement pour lui, il est des moments où cette olympienne indifférence ne tient pas : il en paya le prix - un peu. Zweig lui, beaucoup plus, qui dut fuir et ne se sentir plus chez lui nulle part.

on n'édicta pas d'emblée une loi interdisant radicalement tous nos livres - elle ne vint que deux ans plus tard : on n'organisa d'abord qu'une petite expérience probatoire pour voir jusqu'où on pouvait aller, en confiant la première attaque contre nos livres à un groupe sans responsabilités officielles, celui des étudiants nationaux-socialistes. Selon le même système qui avait servi à mettre en scène « la colère du peuple » afin de faire passer le boycott des Juifs décidé depuis longtemps, on donna secrètement aux étudiants le mot d'ordre de manifester hautem ent leur « indignation » contre nos livres. Et les étudiants allemands, heureux de toute occasion qui s'offrait de témoigner de leurs opinions réactionnaires, se rassemblèrent docilement en bandes dans chaque université, allèrent chercher dans les librairies des exemplaires de nos livres et, chargés de ce butin, marchèrent, bannières déployées, jusqu 'à une place publique. Là, ces livres, ou bien furent cloués au pilori selon le vieil usage allemand-le Moyen Age était subitement fort àla mode-(et j'ai moi-même possédé un exemplaire d'un de mes ouvrages percé d'un clou qu 'un étudiant de mes amis avait sauvé et dont il m'avait fait cadeau), ou bien , comme il était malheureusement interdit de brûler les gens, furent réduits en cendres sur de grands bûchers tandis qu'on récitait des maximes patriotiques.

Toujours les nazis agirent de la sorte qui s'étaient fait une gloire de maîtriser le temps. H Arendt l'avait parfaitement vu qui explique dans le Système totalitaire combien l'objectif tel que dessiné lors de la conférence du Wahnsee était non seulement d'anéantir le peuple juif mais encore d'effacer toute trace, non seulement de son existence passée mais de son exécution. Ce qui était le tuer deux fois. L'Allemagne nazie eût-elle tenu plus longtemps militairement, on peut imaginer qu'il ne fût rien resté de camps tels Auschwitz, Treblincka, Maïdanek qu'une plan savamment ourdi avait déjà prévu de recouvrir de forêts et autres clairières. Il ne sert de rien de tuer ; il faut encore tuer la mémoire de ceux qu'on fait disparaître. La mégalomanie du tyran se joue toujours de ces emparements excessifs : saisir hommes et pierres … jusqu'à la mémoire des hommes et des pierres.

Il est une autre anecdote, émouvante, qui rejoint un des propos d'Arendt à propos de la Gleischschaltung : ce vide insidieusement créé puis élargi autour de vous, ces amis qui cessaient de vous regarder ou n'acceptaient de le faire qu'à l'insu de tous, à l'abri de toute indiscrétion ; des amis retournés par la mise au pas … des amis qui ne l'étaient plus ou ne l'avaient jamais été ; des amis qui ne trahissaient pas ou pas encore ; ce qui était pire. Il faut lire les mémoires de V Klemperer pour comprendre cet évidement d'abord de l'espace que produit la mise au pas ; puis de l'âme rétrécie subrepticement à l'épaisseur d'une ombre. Solitude intérieure paradoxalement partagée par la promiscuité à laquelle les lois vous contraignent si vous demeurez ; étalée au grand jour des terres étranges ou étrangères où vous projette votre exil et où, suprême blessure, vous devez vous résigner à n'être plus que quémandeur.

Il est une autre anecdote, émouvante, qui rejoint un des propos d'Arendt à propos de la Gleischschaltung : ce vide insidieusement créé puis élargi autour de vous, ces amis qui cessaient de vous regarder ou n'acceptaient de le faire qu'à l'insu de tous, à l'abri de toute indiscrétion ; des amis retournés par la mise au pas … des amis qui ne l'étaient plus ou ne l'avaient jamais été ; des amis qui ne trahissaient pas ou pas encore ; ce qui était pire. Il faut lire les mémoires de V Klemperer pour comprendre cet évidement d'abord de l'espace que produit la mise au pas ; puis de l'âme rétrécie subrepticement à l'épaisseur d'une ombre. Solitude intérieure paradoxalement partagée par la promiscuité à laquelle les lois vous contraignent si vous demeurez ; étalée au grand jour des terres étranges ou étrangères où vous projette votre exil et où, suprême blessure, vous devez vous résigner à n'être plus que quémandeur.

Or, dans la vie, ce sont toujours les petites expériences personnelles qui sont les plus convaincantes. J'avais à Salzbourg un ami de jeunesse, un écrivain assez connu, avec lequel j'avais entretenu pendant trente ans les relations les plus intimes, les plus cordiales. Nous nous tutoyions , nous nous étions dédicacé des livres, nous nous rencontrions chaque semaine. Et voici qu'un jour, croisant ce vieil ami dans la rue en compagnie d'un inconnu, je remarquai qu'il s'arrêtait aussitôt devant un étalage qui lui était parfaitement indifférent et, me tournant le dos, montrait quelque chose à ce monsieur en paraissant prodigieusement intéressé. Singulier, me dis-je ; il doit cependant m'avoir vu. Mais ce pouvait être un hasard. Le lendemain, il me téléphona, me demandant à l'improviste s'il pouvait venir bavarder chez moi l'après-midi. J'acquiesçai, un peu surpris, car d'ordinaire nous nous rencontrions toujours au café. Il se trouva qu'il n'avait rien de particulier à me dire malgré sa hâte à me voir. Et il m'apparut tout de suite clairement que, d'une part, il voulait conserver mon amitié, et que, d'autre part , afin de ne pas se rendre suspect en tant qu'ami de jeunesse, il ne voulait plus se montrer trop intimé avec moi dans cette petite ville. Cela me rendit attentif. Et je remarquai que toute une série de connaissances qui venaient d'habitude assez souvent chez moi ne s'étaient plus montrées. On était dans une place menacée. Incipit Hitler

Détruire un homme est difficile, presque autant que le créer : cela n’a été ni aisé ni rapide, mais vous y êtes arrivés, Allemands. Nous voici dociles devant vous, vous n’avez plus rien à craindre de nous : ni les actes de révolte, ni les paroles de défi ni même un regard qui vous juge

Primo Lévi Si c'est un homme Il est mille et une façon de mettre de la distance entre soi et les autres ! C'est ceci aussi l'exil. L'une commence par instiller de la distance entre vous et vous-mêmes. Primo Levi l'avait écrit non sans effroi : il n'est rien de plus fragile que l'humain qui tient comme un fil pas même tendu au regard qu'on lui adresse et parfois lui refuse ; à l'estime qu'on lui porte ou dénie ; au visage qu'il est encore pour l'autre ou à la froidure intempestive qui l'a déjà envahi.

Nous tenons à si peu ; mais tant à l'autre. Je ne m'étonne pas qu'il en souffrît à se taire. Mais c'est vivre qui est douloureux sitôt qu'on vous met à distance de soi.

Il ne faut pas le nier : dans le mal-être de Zweig qui le conduit au suicide, il y a une dimension plutôt ordinaire qui tient non pas tant au vieillissement mais à ce sordide épouillement qui, comme on le ferait des épluchures d'oignon, vous ôte, couche après couche, tout ce qui vous faisait tenir à la vie - et, le travail en fait partie au moins autant que nos amours ! sans doute plus, pour cette génération au moins : ou pour toutes si elles savaient être sincères. La retraite spirituelle que l'on entamait autrefois en ces heures glorieuses de l'âge classique était sinon toujours volontaires en tout cas obligées - ce passage étroit par où transiter et se préparer au grand renoncement. Apaiser les brûlures du désir : ouvrir au silence l'espace de la méditation ; retrouver les ornements des cantiques et l'accueil de l’Être. Cette retraite, conquête sociale pourtant mais qui en dit long sur notre rapport ambivalent au travail, est bien aussi mise à l'écart ; privation plus ou moins douloureuse de cet affairement qui avait fait votre vie ; le regard porté sur vous, l'identité qu'on s'imaginait construire et la fierté qu'on se doit à soi-même. La convenance nous intime de nous en réjouir ! qui avouera l'effroi ?

On se moque tendrement de ces vieux qui attendent lamort entre deux voyages tant qu'ils le peuvent ; deux belottes ; deux jardinages. Mais que peuvent-ils faire d'autre eux à qui on a ôté jusqu'au droit d'œuvrer.

L'artiste que fut Zweig aurait pu reprendre l'ode à l'œuvre qu'avait entamée Arendt et se dire qu'après tout, tant pis la fin du confort matériel ; tant pis la perte des amis ; tant pis l'horreur des temps et la vulgarité insane de l'ennemi, ou, peut-être à cause de tout cela, l'œuvre pouvait se perpétuer - voire se relancer et trouver - chose désormais impérative - à dessiner la couleur du mal et les raisons d'espérer encore et d'assumer en ses mots ce qui d'indicible trahira les blessures à jamais béantes.

Il ne le put pourtant.

Il est difficile de se dépouiller en quelques semaines de trente ou quarante ans de foi dans le monde [2]

Car c'est de ceci aussi dont il s'agit dont plus grand monde désormais ne peut témoigner car ils ont tous disparu : que seuls les historiens peuvent expliquer mais en escamotant inévitablement tout ce qui de chair et d'épaisseur, de sang et d'infinies espérances avaient été pétries leurs existences. Qui se lit néanmoins dans les premières pages du Monde d'hier et se corrode inéluctablement dans les dernières. Point commun, assurément, entre France et monde germanique - parce que ceci concerna tant le Reich allemand que l'encore immense empire autrichien - que cette confiance infinie en l'homme et, surtout, en la raison, science et progrès des techniques. Or le monde sembla bien donner quitus à cette foi : si l'époque ne fut pas belle pour tous, elle fut néanmoins un miracle, à l'instar des Trente Glorieuses, durant laquelle rien ne semblait impossible ni trop beau pour qui s'attelait à la tâche, et éprouvait assez de patience pour qu'en mûrissent les fruits. Il suffit de lire Zola, Jaurès. Mais c'est sans compter sans les Arts et Lettres comme on disait alors qui se distribuant entre la froide et protestante Prusse et la chaleureuse et insouciante Vienne ouverte aux quatre vents et paraissant se repaître plus que nulle autre de son étonnante diversité démentant tous les esprits chagrins - et la soldatesque stupide - commençant d'exciper de la supériorité germanique. Brahms encore un peu, Malher, Strauss ; Nietzsche pour peu de temps encore ; Freud ; et tant d'autres …

Pouvait-on alors ne pas avoir foi dans le monde ? Et, quand bien même fût-on de gauche, que pouvait-on reprocher au temps sinon de ne pas faire mieux en répartissant mieux et plus les fruits de l'effort humain ? Certainement pas de se tromper de chemin. Après les turbulences de 89, le printemps des peuples de 1848 si cruellement raté, l'Europe - car c'est elle qui se crut résumer à elle seule l’univers - sembla emprunter une route plus calme, plus assurée, plus prometteuse et atteindre surtout horizon si attractif et lumineux qu'on imagina mal qu'il ne résumât seul la civilisation et que le reste du monde n'y voulût pas s'agréger.

A eux deux, car les amériques balbutiaient encore et le Royaume Uni se préoccupait d'ailleurs, Allemagne,Autriche et France concentraient tout ce qui, des sciences dures à la musique, de la littérature à l'économie ou même encore à la philosophie se concevait de mieux, de plus. La stupidité soldatesque écorna déjà ces douces illusions ; l'entre-deux-guerres les mina définitivement.

Mais c'est ce monde, sans doute rétrospectivement embelli, mais héroïque nonobstant et roboratif assurément,c'est ce monde qui l'a trahi ; qui nous a tous trahsi. En nous interdisant de plus faire totalement confiance en l'humain. La route obstruée en amont comme en aval ne sait plus que faire de nous ; ne nous supporte plus et je crains bien que le monde nous vomissant désormais n'est que la forme moderne de cette régurgitation de l'être. Je ne puis pas ne pas aimer l'humain - et le veux encore, obstinément - mais ne parviens plus à le regarder ni comme horizon prometteur ni comme compagnon fidèle. Et me surprends à guetter toujours la fissure qui se fera fossé ; l'écorniflure qui blessera à mort.

Non le mal ne s'épuise pas de soi seul ! non la cité n'a ni les armes ni la volonté encore moins la force d'éliminer ses plus cruelles parts d'ombre et les laisse occuper tout l'espace sitôt que l'inquiétude de l'avenir prend le pas sur l'assoiffement rassasié.

Il aura fallu deux guerres mondiales, deux - voire trois - génocides, une arme totale pour que le XXe siècle en finisse avec l'espérance du progrès et la foi en l'homme. Résultat cataclysmique d'un siècle qui semble avoir voulu pour lui tout seul tirer les trois lettres du mot FIN. Mais contrairement à cet interstice évoqué par Flaubert où l'homme eût été seul, cette fois-ci Dieu n'est plus, lui non plus, le monde menace de ne plus être accueillant demain et l'humain semble avoir cessé de pouvoir croire en lui-même.

Cet arasement de toute lueur a quelque chose d'effrayant.

Je peux comprendre le geste de Zweig qui était manière sans doute illusoire d'espérer encore.

Je ne vois pour ma part rien d'autre possible à moins de parvenir à redonner sa chance au geste ou à la prière.

Car ce monde a besoin de prière ; et nous, en silence, d'écouter …

« Il reste une seule ressource : se souvenir, se recueillir. Là où on ne peut rien « faire », on peut du moins ressentir, inépuisablement. C'est sans doute ce que les brillants avocats de la prescription appelleront notre ressentiment, notre impuissance à liquider le passé. Au fait, ce passé fut-il jamais pour eux un présent ? Le sentiment que nous éprouvons ne s'appelle pas rancune, mais horreur : horreur insurmontable de ce qui est arrivé, horreur des fanatiques qui ont perpétré cette chose, des amorphes qui l'ont acceptée, et des indifférents qui l'ont déjà oubliée. Le voilà notre « ressentiment ». Car le « ressentiment » peut être aussi le sentiment renouvelé et intensément vécu de la chose inexpiable ; il proteste contre une amnistie morale qui n'est qu'une honteuse amnésie ; il entretient la flamme sacrée de l'inquiétude et de la fidélité aux choses invisibles. L'oubli serait ici une grave insulte à ceux qui sont morts dans les camps, et dont la cendre est mêlée pour toujours à la terre ; ce serait un manque de sérieux et de dignité, une honteuse frivolité. Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile, indélébile comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur le bras. Chaque printemps les arbres fleurissent à Auschwitz, comme partout ; car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites ; le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine ; nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et des petits enfants qui ne sont pas revenus. Car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde. » V Jankelevitch L'Imprescriptible, Seuil, 1986

« Il reste une seule ressource : se souvenir, se recueillir. Là où on ne peut rien « faire », on peut du moins ressentir, inépuisablement. C'est sans doute ce que les brillants avocats de la prescription appelleront notre ressentiment, notre impuissance à liquider le passé. Au fait, ce passé fut-il jamais pour eux un présent ? Le sentiment que nous éprouvons ne s'appelle pas rancune, mais horreur : horreur insurmontable de ce qui est arrivé, horreur des fanatiques qui ont perpétré cette chose, des amorphes qui l'ont acceptée, et des indifférents qui l'ont déjà oubliée. Le voilà notre « ressentiment ». Car le « ressentiment » peut être aussi le sentiment renouvelé et intensément vécu de la chose inexpiable ; il proteste contre une amnistie morale qui n'est qu'une honteuse amnésie ; il entretient la flamme sacrée de l'inquiétude et de la fidélité aux choses invisibles. L'oubli serait ici une grave insulte à ceux qui sont morts dans les camps, et dont la cendre est mêlée pour toujours à la terre ; ce serait un manque de sérieux et de dignité, une honteuse frivolité. Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile, indélébile comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur le bras. Chaque printemps les arbres fleurissent à Auschwitz, comme partout ; car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites ; le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine ; nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et des petits enfants qui ne sont pas revenus. Car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde. » V Jankelevitch L'Imprescriptible, Seuil, 1986

1) Zweig Le monde d'hier p 425

2) ibid