| index | précédent | suivant |

|---|

Errants : n'avoir plus où aller

Une série que m'inspira la lecture de cette phrase de Zweig tirée de sa lettre-testament : Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux.

| n'avoir plus où aller | Ne plus se retourner | n'être plus de nulle part |

|---|

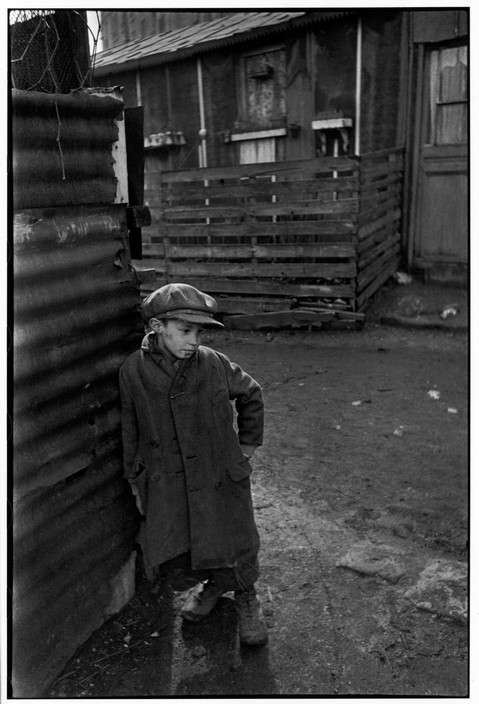

Cette photo de Cartier-Bresson datant de 1936 trouvée sur le site de l'agence Magnum. A qui l'on peut faire dire ce que l'on voudra - et c'est bien tout l'art du photographe de nous le permettre. Au delà de la misère, de ce regard à la fois cruel et tendre sur le Paris de cette époque, la solitude. Est-il meilleure manière de la faire éclore que de la mettre en face de la dure noirceur des choses, de la grisaille pluvieuse des abris ne protégeant plus de grand chose ?

Cette photo de Cartier-Bresson datant de 1936 trouvée sur le site de l'agence Magnum. A qui l'on peut faire dire ce que l'on voudra - et c'est bien tout l'art du photographe de nous le permettre. Au delà de la misère, de ce regard à la fois cruel et tendre sur le Paris de cette époque, la solitude. Est-il meilleure manière de la faire éclore que de la mettre en face de la dure noirceur des choses, de la grisaille pluvieuse des abris ne protégeant plus de grand chose ?

Ce qu'est errer c'est de tellement cheminer sans trop savoir où aller qu'on en finirait par oublier d'où l'on vient, où avait débuté le sentier sinueux …

M'émeuvent ces personnages à qui l'existence permet d'un peu trop s'attarder tant et si mal qu'ils en finissent par devenir à proprement parler intempestifs. Etre de son temps c'est encore savoir se repérer ; trouver dans tel bornage, une ancre où laisser sa marque ; en tel jalon, signe où se faire reconnaître. Savoir bien sûr que les choses et les êtres ont changé mais juste assez lentement pour qu'on eût le temps de s'y accoutumer. Et puis tout à coup, s'évanouissent les indicateurs et s’effacent les repères. Soit que des bouleversements trop lourds pour être humains les détruisirent ; soit que l'on eût oublié de mourir et que les temps vous oubliassent, seul ; seul à n'en pas même mourir ! Car ils partirent, amis, amours, parents, avant vous, à temps compté ; à temps décent.

Ce qu'il y avait de tellement émouvant dans cette ultime intervention de Levi-Strauss déjà vue : sentir subitement qu'on est d'avant ; plus de maintenant ; de trop !

C'est Rossini qui d'un coup comprend que sa musique est dépassée ; ou Sibélius. Tout le monde n'est pas Haydn qui parvient si merveilleusement à faire transition entre Mozart et Beethoven. Chateaubriand qui sait que son monde ne reparaîtra plus mais lui reste nonobstant fidèle pour finir en bellâtre ridicule et surfait.

C'est Zweig et son monde d'Hier.

Je ne suis pas aussi certain, comme d'autres, qu'entre l'œuvre et l'homme il y eût tant de liens que cela. Les solutions de continuité sont-elles où les commentateurs par facilité aimeraient les voir ? Je n'aime pas tout de Zweig et me suis longtemps interrogé sur cette dilection à raconter la vie des autres d'autant que certains de ses héros - Fouché notamment mais Marie Antoinette également - n'ont rien qui éveillent aisément l'enthousiasme. A moins qu'il n'eût particulière affection pour les ratés - ceux, veux-je dire, dont les rêves et ambitions se sont fracassés au verdict de l'histoire. Comme lui, finalement. Mais n'est-ce pas le lot de chacun ?

A lire pourtant l'éloge qu'il prononça sur la tombe de Freud, et l'estime que ce dernier lui réserva, je devine qu'il était plus que cela. Que son regard, pour triste qu'il fut souvent, n'en était pas moins pénétrant.

Lui est l'homme d'un tournant. Celui de 14. Il fut brisure universelle, en tout et pour tous, évidemment. Nous n'avons cessé de le dire et écrire. Et ce n'est pas pour rien que j'y consacrai de longues pages - mes chroniques d'un centenaire - il dut l'être d'autant plus que pour lui, ressortissant d'un pays vaincu, ce devint aussi l'histoire d'un pays disparu ; d'une façon de vivre engloutie. Il ne pouvait savoir que ce serait pour cette culture Mitteleuropa une cruelle et douloureuse descente aux enfers. Quand en 42, il poste le manuscrit à son éditeur, la veille de son suicide, il le sait. Et ne le supporte pas.

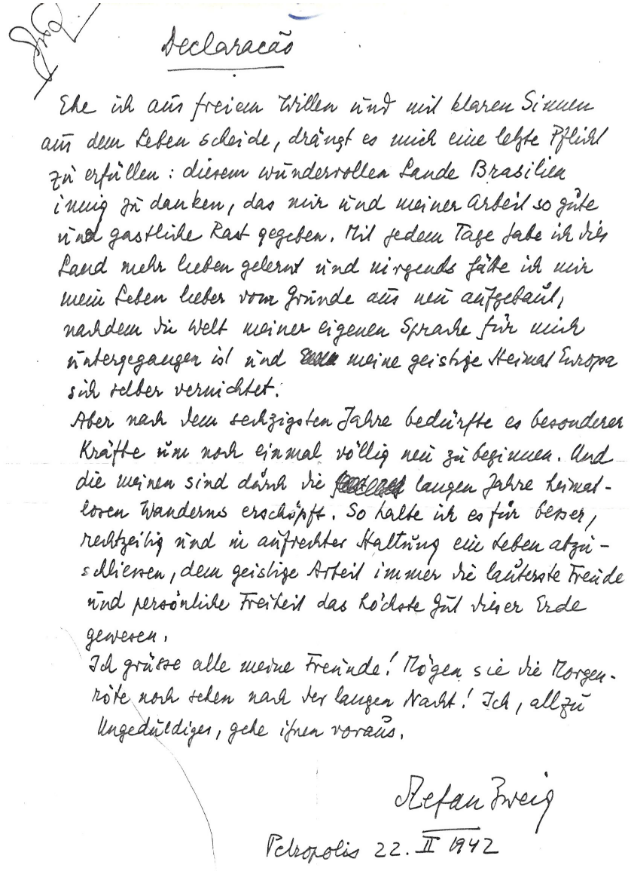

« Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j’éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m’a procuré, ainsi qu’à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j’ai appris à l’aimer davantage et nulle part ailleurs je n’aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l’Europe, s’est détruite elle-même. Mais à soixante ans passés il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d’errance. Aussi, je pense qu’il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux. »

« Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j’éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m’a procuré, ainsi qu’à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j’ai appris à l’aimer davantage et nulle part ailleurs je n’aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l’Europe, s’est détruite elle-même. Mais à soixante ans passés il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d’errance. Aussi, je pense qu’il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux. »

écrit-il dans sa lettre d'adieu.

Il y a toujours quelque gêne à lire de tels mots : entrer dans le suicide de quelqu'un c'est violer en quelque sorte ce qu'il y a de plus intime en lui. Mais dira-t-on avec le consentement de l'auteur ! assurément. Ce qui n'ôte en rien du mystère ; rien de l'embarras.

Levi-Strauss avait laissé passer le moment : ne lui restait qu'à attendre. Le monde s'en était écarté de lui bien plus que lui ne s'en fût éloigné. Il s'excuserait presque de n'en être pas plus loin comme le chanta Brel. Pour Zweig il en va à l'inverse. Lui est l'exilé - définitif. Il porte en lui un monde qu'il adorait ; qui lui ressemblait ; dont chaque cellule de son corps était pétrie. Un monde qui tout-à-coup s'effrite et disparaît. Mais plus grave d'un monde qui se retourne contre lui, et lui fait désormais honte. D'un monde qui plus jamais ne lui sera accueillant.

On ne refera pas ici l'histoire du nazisme et du génocide : ce serait sot. Mais comment faire comprendre que la montée du nazisme puis le génocide pour un juif allemand ou autrichien sonnèrent comme une double trahison. Non seulement vous menaçaient en votre dignité intégrité et survie mais qui plus est interdisaient qu'il y eût jamais un retour possible. Car le poignard provenait du plus intime de soi.

Personne n'a le droit de dire qu'il eut tort ni qu'il entraîna sa jeune femme. Comment savoir ? Au nom de quoi juger ? Le voici, apparemment découragé, épuisé ; ne s'éprouvant plus le désir de tout recommencer. Où je vois bien ce qui fait le sel de la vie : ce désir qui vous fait vous tendre vers le monde et s'efforcer de maintenir le lien. Que celui-ci vienne non pas même à se rompre mais seulement à se distendre, que par mégarde l'on en vienne à laisser même un espace étroit à la question à quoi bon encore ? et c'en est fini ou bientôt. Car vivre est dangereux sitôt que vivre devient une question.

Fut-il grand ou seulement lâche ? à quoi bon se poser la question. Évidé, sûrement. Il n'était pas de ces écrivains engagés jusqu'à l'épuisement mais il aura laissé le poison du découragement s'instiller lentement. Comment survivre quand il n'est plus pour vous de lueur possible à l'horizon ?

Fut-il grand écrivain ? Réussit-il sa vie ? qui peut le dire ? Qui aurait l'outrecuidance de le juger ? Lui, en tout cas dut bien estimer un jour de 42 que ses livres, ses analyses, dans une main ne suffiraient plus à contre-balancer le vide cruel qui laissait l'autre comme suspendue et que nul autre ne saisirait plus. Il y entrait de la peur de vieillir assurément. Comment l'en blâmer ? Et sans doute dans son désespoir n'entraient pas que des motifs nobles et tragiques : mais le dégoût d'un corps se dégradant, de désirs de moins en moins vaillants et de défaillances souffreteuses. Mais quoi ? n'est-ce pas le lot de tous de devoir lentement tolérer que plus rien demain n'ira mieux ?

Mais quoi n'est-ce pas le travail de chacun d'affronter un jour le bilan de son existence et de souffrir de son solde si médiocre. Que n'eût-on voulu faire ? rêvé d'accomplir ? N'en arriver qu'à cela ?

C'est en ce désarroi que réside l'humanité de l'homme ; dans cet aveuglement qui nous fait toujours au gré, mésestimer ou surestimer notre parcours.

Ce n'est pas pour rien que l'homme porte le nom de la terre : il ne vaut que pour ce qu'il enrichit ; jamais pour lui-même.

Peut-être devrions-nous nous habituer à n'être que cela, moins un peuple que ces esprits errants d'entre deux déserts, quittant une terre pas toujours hospitalière sans réelle promesse d'une autre. Que celui-ci chante plutôt la douleur de ce qu'il perdit que l'espérance de ce qu'il ne parvint pas à entrevoir n'y change que peu : les chants les plus désespérés ne sont pas forcément les plus beaux mais ils nous sont aussi précieux que les lueurs puisque c'est l'ombre qui toujours en dessine les contours.

Vieillir c'est cela aussi : je le sais, je le sens. Un monde que l'on porte en soi mais qui, à mesure que l'on avance, ne rencontre plus personne et semble tout au mieux aimable histoire ; au pire sordide anachronisme. On paraît dès lors ou bien impuissant nostalgique ou impénitent conservateur ! Las ce n'est pas de cela dont il s'agit.

Seulement de ce monde que l'on porte et qui bientôt ne chantera plus aux oreilles de personne.

L'épaisseur du monde que nous portons mérite respect.