| précédent | suite |

|---|

Sur les causes immédiates

L'engrenage

Aucune expression, concernant cet été 14, ne reviennent plus souvent que celles d'engrenage et de poudrière des Balkans.

La première laisse entendre qu'à un moment donné, les acteurs se seraient laissés dépasser par les événement et prendre dans une logique guerrière qui leur eût échappée. La seconde localise et baptise le problème sans se donner ni l'envie ni les moyens de le résoudre.

La première laisse entendre qu'à un moment donné, les acteurs se seraient laissés dépasser par les événement et prendre dans une logique guerrière qui leur eût échappée. La seconde localise et baptise le problème sans se donner ni l'envie ni les moyens de le résoudre.

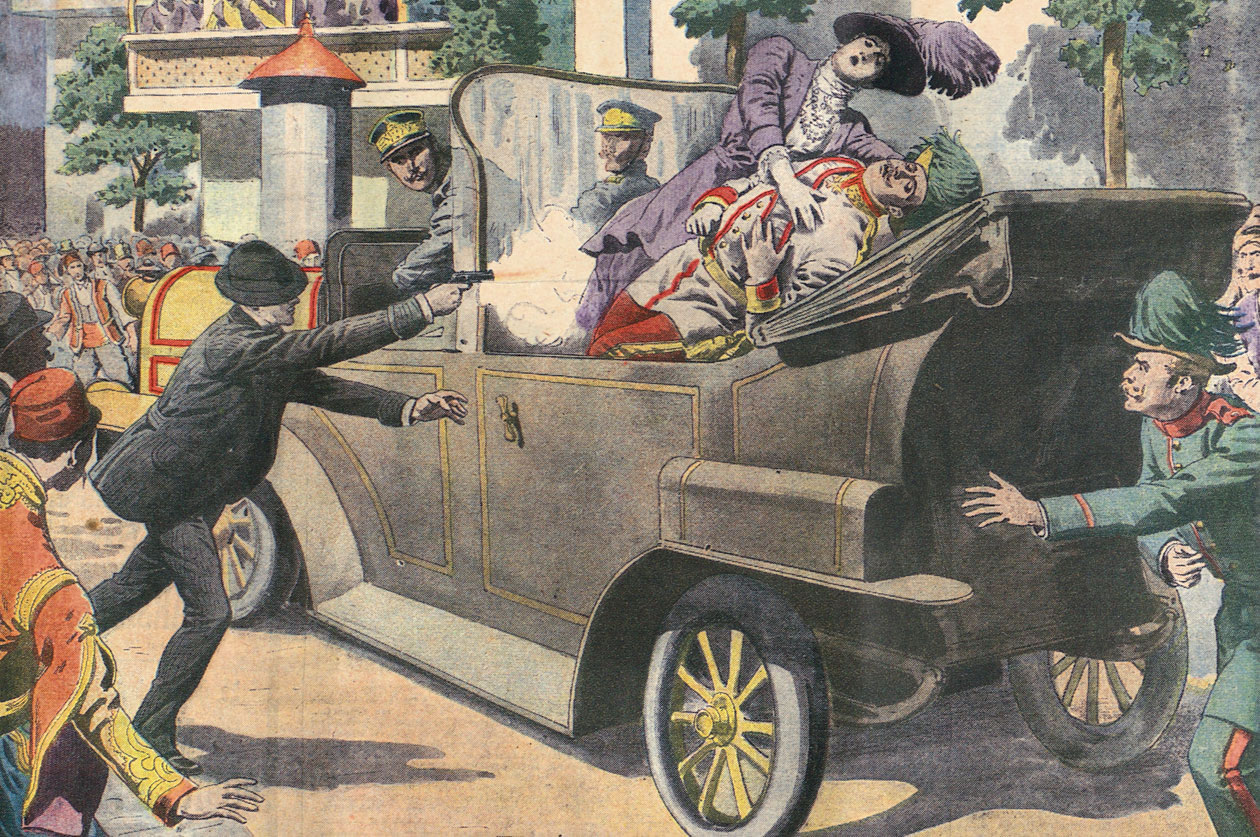

C'est bien ce qui peut sembler au premier abord tant on a difficulté à comprendre comment un attentat qui, tout au plus, met aux prises le royaume de Serbie et l'Empire austro-hongrois aura pu ainsi déraper vers un conflit qui opposera notamment France et Allemagne qui, hormis leurs alliances respectives, n'étaient en tout cas pas directement impliquées.

Ceci est tellement sensible que l'attentat fin juin ne surprit pas grand monde en Europe, habituée qu'elle était de la violence régnant dans la région. Que cet attentat visât le prince héritier autrichien pouvait tout au plus laisser présager quelques turbulences dans la région mais après tout ce n'était pas la première fois que l'empire autrichien faisait la guerre dans la région sans que pour autant le conflit se généralisât. Mosaïque de pays, de peuples, de religions et d'aspirations nationalistes antagonistes, les Balkans résultaient de cette politique du Congrès de Vienne de 1878 visant à diviser pour mieux régner. Pays trop faibles pour ne pas se chercher des alliances et donc dépendre des grandes puissances, stratégie visant à contenir à la fois le pan-slavisme, l'influence de la Russie dans la région et à affaiblir plus encore l'Empire Ottoman déjà bien malade, tel était l'objectif de cette politique de balkanisation qui aboutit à une série de guerres en 12 et 13 mais aussi à l'annexion pure et simple de la Bosnie-Herzegovine par Vienne dès 1908. Ce sont évidemment les prétentions russes à se faire protecteur des slaves qui allait compliquer la donne : affaibli en 1905, à la fois par sa défaite dans le conflit qui l'opposa au Japon mais aussi par la révolution de 1905, Nicolas II se crut en 14 suffisamment rétabli en ses prérogatives et forces militaires pour intervenir, encouragé en cela à l'intérieur par ses généraux mais à l'extérieur par un Poincaré qui avait fait de l'alliance russe un élément central et décisif de la diplomatie française.

L'Allemagne, de son côté, obsédée par la menace d'encerclement qu'implique une Russie alliée de la France et du Royaume-Uni, inquiète non tant de la qualité de l'armée russe que de la quantité d'hommes qu'elle est capable de mobiliser, ne pouvait pas ne pas soutenir son allié du Sud, quoique le sachant fragile et en difficulté, ne serait ce que pour contre-carrer les visées russes. Qu'il y eût dans l'entourage de l'empereur, un lobby guerrier puissant, ne serait ce que l'état-major, est incontestable qui poussa la diplomatie allemande à souffler sur les braises plutôt qu'à tempérer les velléités autrichiennes : on pensait manifestement, dans ces milieux, que le moment était venu d'asseoir la puissance allemande et ses revendications ; qu'elle y était en tout cas prête au contraire de la Russie.

L'Autriche, quant à elle, que sa double monarchie aurait pu renforcer si les nécessaires réformes y avaient été menées mais auxquelles son empereur vieillissant se refusait d'autant plus qu'il était soutenu en cela par l'aristocratie militaire, ivre de gloire passée mais inquiète surtout de voir l'ensemble germanophone et catholique progressivement dilué dans cette mosaïque incontrôlable de peuples et de religions, est devenue depuis Sadowa un état faible ayant perdu à la fois la prééminence en Europe au profit du Reich Allemand et la capacité d'imposer sa loi sur son flanc sud. La manière même dont fut rédigé l'ultimatum à la Serbie montrait bien sa volonté d'en découdre que même la réponse prudente de la Serbie ne put atténuer.

Il semble assez clair que du côté militaire comme politique, il y avait en Allemagne comme en Autriche une volonté de guerre, même si l'erreur fut identique de croire possible un conflit court et géographiquement limité.

Du côté français, le jeu d'alliance fit qu'autant le soutien au régime serbe que les accords franco-russes rendirent la guerre inévitable sitôt les russes impliqués. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y avait à Paris, autant qu'à Vienne ou Berlin, un parti de la guerre. Voyant la puissance militaire et économique allemande croître, inquiéte de sa démographie défavorable mais croyant que la loi des trois ans la prémunirait au moins provisoirement de toute infériorité, la France pense le moment opportun de stopper l'ascension allemande et - accessoirement - de récupérer l'Alsace-Lorraine. Car, ne nous y trompons pas, si une campagne revancharde continue avait permis de laisser ouverte la plaie des provinces perdues, ces dernières ne furent en aucune manière ni la motivation première ni la raison poussant à la guerre. Si, pour des raisons stratégiques l'Empire laissa sans broncher la France se constituer un empire colonial dans les années 80, escomptant que ceci l'écarterait de tout esprit de revanche, manifestement la construction d'une marine puissante et les agissements à Tanger et Algésiras montraient que le Reich désirait désormais à la fois mesurer l'hégémonie britannique sur les mers et se doter d'un empire colonial à sa mesure. Les troubles balkaniques ne purent pas ne pas apparaître comme l'occasion rêvée d'y mettre sinon un terme en tout cas un frein.

Jaurès, dès 1912, avait vu le danger poindre et milité contre cette politique coloniale qui n'était selon lui qu'une légitimation de plus de cette politique du coup de force qu'il serait alors difficile de reprocher au Reich !

Et nous, nous disons que le plus grand péril d’aujourd’hui et de demain est dans cette sécurité épaisse et dans cette inconscience. La guerre frappe en ce moment à toutes les portes de l’Europe, d’un coup brutal et retentissant à celle-ci, d’un coup amorti encore et assourdi à celle-là. Stupide vraiment qui n’entend pas ! Que les démocrates s’éveillent, que le prolétariat s’organise.

Jaurès 1912

On ne l'entendit pas : on ne veut jamais entendre les Cassandre ! Il se trompa manifestement en croyant possible l'union sacrée du prolétariat contre la guerre et le paya de sa vie. Mais il avait vu la sottise, la lâcheté, l'intérêt comme les ferments de la guerre.

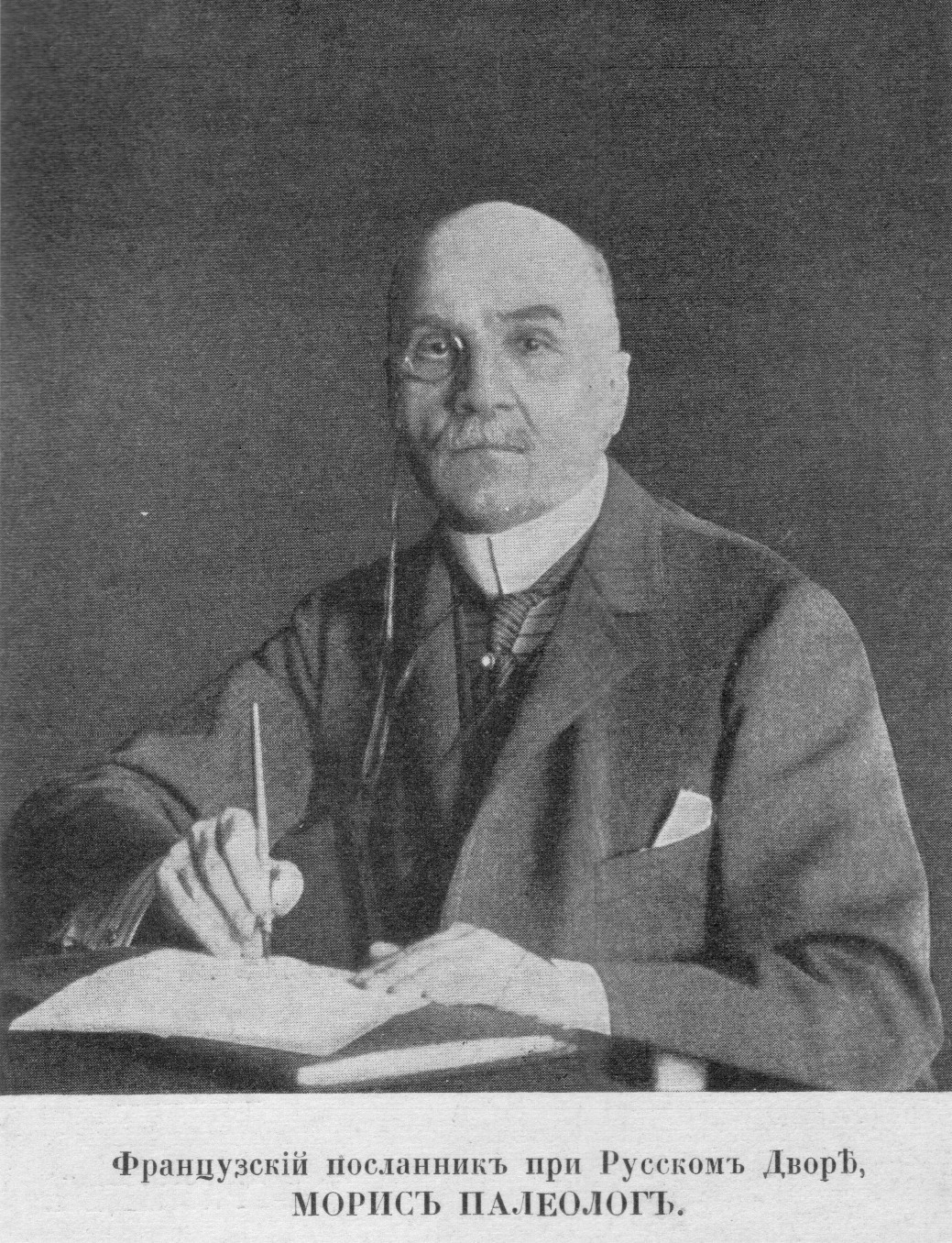

Ce qui est clair en tout cas, c'est combien l'attitude française fut tout au long de ces jours décisifs plutôt trouble et joua, notamment vis-à-vis de la Russie un rôle plus incitateur que modérateur. M Paléologue, l'ambassadeur à St Petersbourg, symbolise assez bien c'attitude française, à qui l'on reprochera plus tard non seulement d'avoir plutôt soufflé sur les braises, intéressé qu'il fut par la perspective d'une guerre sur deux fronts, dans la droite ligne de la diplomatie française de l'époque, plutôt que de modérer les ardeurs d'un Tsar sur une entreprise militairement risquée et politiquement dangereuse mais encore d'avoir mal renseigné Paris en lui laissant accroire l'antériorité de la mobilisation autrichienne sur celle russe quand ce fut l'exact contraire qui se produisit.

Ce qui est clair en tout cas, c'est combien l'attitude française fut tout au long de ces jours décisifs plutôt trouble et joua, notamment vis-à-vis de la Russie un rôle plus incitateur que modérateur. M Paléologue, l'ambassadeur à St Petersbourg, symbolise assez bien c'attitude française, à qui l'on reprochera plus tard non seulement d'avoir plutôt soufflé sur les braises, intéressé qu'il fut par la perspective d'une guerre sur deux fronts, dans la droite ligne de la diplomatie française de l'époque, plutôt que de modérer les ardeurs d'un Tsar sur une entreprise militairement risquée et politiquement dangereuse mais encore d'avoir mal renseigné Paris en lui laissant accroire l'antériorité de la mobilisation autrichienne sur celle russe quand ce fut l'exact contraire qui se produisit.

J Isaac reprit, après guerre, l'analyse de Renouvin en concluant à la responsabilité de l'Allemagne imposant la guerre à l'Europe tout en nuançant :

La stricte équité oblige à reconnaître que « l’Europe » n’a pas semblé très récalcitrante. Les empires centraux lui ont offert délibérément (sinon imposé) la guerre ; elle l’a délibérément acceptée, avec une promptitude dont l’adversaire même fut surpris Jules Isaac Histoire de la Grande Guerre

Tout est dit en ces quelques lignes : l'heure était à la guerre parce que dans les têtes elle y était déjà. L'époque s'y résignait, sans toujours le dire, et les politiques s'y étaient préparés. Outre leur incapacité à anticiper l'ampleur qu'allait revêtir le conflit, outre de véritables visées hégémoniques du côté allemand, on observera, pour le moins une série d'erreurs de diagnostics - notamment la certitude qu'avait Berlin de la non intervention de Londres - mais surtout une étonnante passivité française durant tout le mois de Juillet, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne pesa pas de tout son poids pour que le conflit ne s'envenime pas.

Ne pas dire non c'était déjà consentir.

L'engrenage, tint à ceci : intérêts croisés, maladresses et, en outre, pour ce qui concerne Berlin autant que Vienne, une méfiance pour ne pas dire une peur à l'égard du monde slave suffirent à nouer cet enchevêtrement que nul ne souhaita vraiment détricoter.