| index | précédent | suivant |

|---|

Histoire de bancs ou

le banc espace de toutes nos histoires

Que peuvent-elles bien se raconter ces deux vieilles dames, bien sous tout rapport, ou comme il faut, ainsi qu'on le disait autrefois ? Des histoires de veuves ? quelques papotages ou commérages ?

Il serait sot - méchant surtout - de nous moquer : après tout, survient toujours instant, redouté, besogneusement scruté, surprenant néanmoins tant il s'avance sur des pattes de colombe, où le monde s'éloigne de vous, les proches comme les choses. Les enfants s'éloignent, même s'ils protestent parfois du contraire, les époux décèdent ; ne restent, en habits de grisaille que les copines d'infortune. Avec qui on ne peut partager que l'infortune, la solitude ; l'attente.

Les vieux, ça s'aère ! ça ne court plus, marche encore mais si lentement.

Reste le banc. On y peut à peu près tout tout faire ! … ou rien ce qui revient d'ailleurs au même.

Lui, au moins lit ; celle du milieu, yeux fermés tente de capter le soleil tandis que la troisième téléphone. Un siècle auparavant, paysage moins coloré, chapeaux et costumes stricts et, surtout, des hommes, seulement des hommes. Je n'irais pas jusqu'à écrire comme d'autres que les femmes fussent alors invisibilisées mais il est vrai que peu s'aventuraient alors dans les parcs à moins d'y être conduites par leurs fonctions de nurse, gouvernantes ou chaperons ! et pas du tout au terrasses de bistrots - en tout cas pas avant 1914.

Lui, au moins lit ; celle du milieu, yeux fermés tente de capter le soleil tandis que la troisième téléphone. Un siècle auparavant, paysage moins coloré, chapeaux et costumes stricts et, surtout, des hommes, seulement des hommes. Je n'irais pas jusqu'à écrire comme d'autres que les femmes fussent alors invisibilisées mais il est vrai que peu s'aventuraient alors dans les parcs à moins d'y être conduites par leurs fonctions de nurse, gouvernantes ou chaperons ! et pas du tout au terrasses de bistrots - en tout cas pas avant 1914.

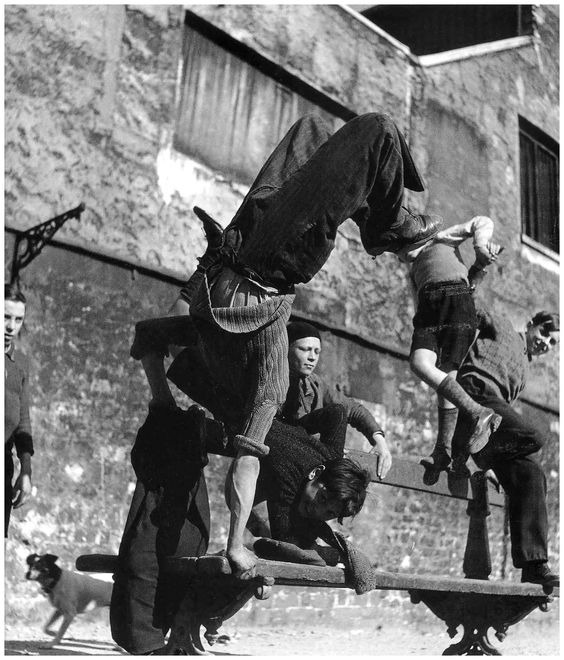

Il est toujours émouvant de regarder ces photos des années 50, qu'elles soient de S Weiss ou de Doisneau : elles racontent un monde qui a disparu sans doute, un espace public en tout cas non encore ravagé par l'automobile où enfants et femmes évoluaient comme en un espace naturel où les hommes parfois présents sembleraient presque ne faire que passer. Où la ville, finalement était encore lieu de vie et non pas simplement cet espace par où l'on transite entre domicile et travail.

Il est toujours émouvant de regarder ces photos des années 50, qu'elles soient de S Weiss ou de Doisneau : elles racontent un monde qui a disparu sans doute, un espace public en tout cas non encore ravagé par l'automobile où enfants et femmes évoluaient comme en un espace naturel où les hommes parfois présents sembleraient presque ne faire que passer. Où la ville, finalement était encore lieu de vie et non pas simplement cet espace par où l'on transite entre domicile et travail.

Loin de moi l'idée d'idéaliser un passé - même si c'est ici le rôle de la photo en tant qu'art de non pas traduire mais proposer un regard, une atmosphère - les années cinquante pesèrent elles aussi de leur lot de misère et de plomb. Il n'empêche que dans ce que l'on n'appelle pas encore street photo, je devine plus qu'une tendresse. On appela ce courant la photo humaniste : ce n'était pas sot. Plutôt que de traquer événement ou paysage, architecture ou couleurs, ceux-là surent faire juste place à l'humain dans ses gestes parfois les plus simples, mais souvent délicieusement insolites.

Loin de moi l'idée d'idéaliser un passé - même si c'est ici le rôle de la photo en tant qu'art de non pas traduire mais proposer un regard, une atmosphère - les années cinquante pesèrent elles aussi de leur lot de misère et de plomb. Il n'empêche que dans ce que l'on n'appelle pas encore street photo, je devine plus qu'une tendresse. On appela ce courant la photo humaniste : ce n'était pas sot. Plutôt que de traquer événement ou paysage, architecture ou couleurs, ceux-là surent faire juste place à l'humain dans ses gestes parfois les plus simples, mais souvent délicieusement insolites.

Ces enfants, avec le génie imaginatif qui les caractérise, métamorphosent le banc en un univers à part entière mais surtout se l'approprient. De tremplin à acrobatie à cabanes contre la pluie, le banc cesse d'être un instrument ordinaire confirmant combien la rue fut alors non seulement leur terrain de jeu mais un espace qu'ils occupèrent au même titre que les adultes même si dans un monde en quelque sorte parallèle.

Certes, les bancs m'émeuvent. Ils me rappellent les souvenirs chers d'un père joliment taiseux qui n'aimait rien tant que de s'y installer comme on se réjouit d'avoir enfin déniché refuge imprenable. Il m'arrive même parfois moi aussi d'y traîner mais moins pour méditer que pour souffler … ou parfois, sournoisement, scruter ce qui de l'humain reste à cerner.

Certes, les bancs m'émeuvent. Ils me rappellent les souvenirs chers d'un père joliment taiseux qui n'aimait rien tant que de s'y installer comme on se réjouit d'avoir enfin déniché refuge imprenable. Il m'arrive même parfois moi aussi d'y traîner mais moins pour méditer que pour souffler … ou parfois, sournoisement, scruter ce qui de l'humain reste à cerner.

A leur manière le bancs signent la résistance de l'espace public devant l'invasion moins tapageuse que sournoise du privé et de l'intime qui ne laisse à nos sociétés que le triste visage d'une addition d'égocentrismes béats.

Certes, ceux-ci courent et parfois poussent le zèle jusqu'à prendre des leçons de boxe, ou prendre appui sur les bancs pour leurs exercices, confirmant combien les berges, comme de tout temps, font de la Seine la grande avenue de Paris, mais eux n'habitent pas l'espace mais se contentent de le parcourir (vite) et de le traverser comme s'il n'avait de raison que d'être faire-valoir de leur vanité. Les enfants, eux, en font leur royaume.

Certes, ceux-ci courent et parfois poussent le zèle jusqu'à prendre des leçons de boxe, ou prendre appui sur les bancs pour leurs exercices, confirmant combien les berges, comme de tout temps, font de la Seine la grande avenue de Paris, mais eux n'habitent pas l'espace mais se contentent de le parcourir (vite) et de le traverser comme s'il n'avait de raison que d'être faire-valoir de leur vanité. Les enfants, eux, en font leur royaume.

Ils le construisent autant qu'il les forme.

Ils le construisent autant qu'il les forme.

Ce n'est pas rien que de se planter ici, au milieu de tous et d'y dormir. Celui-ci n'est pas un SDF qui eût échoué sur ce banc par l'un de ces accidents de la vie contre quoi il est vain de lutter … ou par découragement. Non celui-ci, en chemin vers on ne sait où, choisit de s'assoupir ici, au soleil, de profiter de ce moment si particulier où la journée, à peine entamée, a déjà fait s'empresser les fourmis besogneuses laissant à l'espace répit bien mérité.

Ou d'y lire qui est après tout un des actes les plus solitaires qui soit.

On ne me fera jamais croire que ces vieilles dames ne sortiraient que pour prendre l'air. Elles prennent intérêt à ce qu'elles font, et peut-être même plaisir mais le faire au vu et su de tout le monde est autre manière de proclamer qu'elles existent encore.

Qu'elles sont encore un visage n'aspirant à rien d'autre que d'être reconnues comme tel. Qu'elles ne se sont pas encore retirées du monde et demeurent capables autant que désireuses toujours de le saisir.

Nul n'est besoin de faire grande analyse psychologique, nulle nécessité non plus de convoquer Freud ou d'autres pour comprendre combien notre être, notre identité autant que notre parcours, se construisent dans cet étrange, mais indépassable, vis-à-vis intérieur/extérieur. Toute sortie a ainsi quelque chose de cette excursion par quoi pourfendre les lignes ennemies ou de la morgue du « À nous deux maintenant ! » d'un Rastignac. Mais si la conquête de l'espace est forme de notre puissance et promesse de la rencontre de l'autre, en revanche c'est bien en réintégrant le foyer que notre âme se sauve. Au fond nous n'aurons de cesse de faire entrer l'extérieur en notre intimité ; mais d'exposer ce monde intérieur pour en colorer la cité.

Nul n'est besoin de faire grande analyse psychologique, nulle nécessité non plus de convoquer Freud ou d'autres pour comprendre combien notre être, notre identité autant que notre parcours, se construisent dans cet étrange, mais indépassable, vis-à-vis intérieur/extérieur. Toute sortie a ainsi quelque chose de cette excursion par quoi pourfendre les lignes ennemies ou de la morgue du « À nous deux maintenant ! » d'un Rastignac. Mais si la conquête de l'espace est forme de notre puissance et promesse de la rencontre de l'autre, en revanche c'est bien en réintégrant le foyer que notre âme se sauve. Au fond nous n'aurons de cesse de faire entrer l'extérieur en notre intimité ; mais d'exposer ce monde intérieur pour en colorer la cité.

Sans doute est-ce ici boucle de rétroaction ; quelque chose comme cette trouée, cette anfractuosité dont le banc constituerait le lieu de passage.

On pourrait croire que le banc est mobilier utile surtout pour attendre un ami ou, provisoirement, se reposer après un effort. C'est se tromper

On peut s'y occuper mais même les vieilles dames ont délaissé le tricot. Alors, oui, on se met à lire, à peu près partout même si le téléphone a désormais supplanté le livre. Je ne sais si c'était mieux sans doute pas : après tout il existe de multiples manières d'être seul dans la foule. Mais ce que je sais c'est qu'en ces femmes qui lisent, je devine l'histoire toujours si émouvante d'une âme qui se veut parcourir le monde sans s'y perdre ; d'un monde qui tolère de se suspendre pour laisser sa chance à l'émotion.