| index | précédent | suivant |

|---|

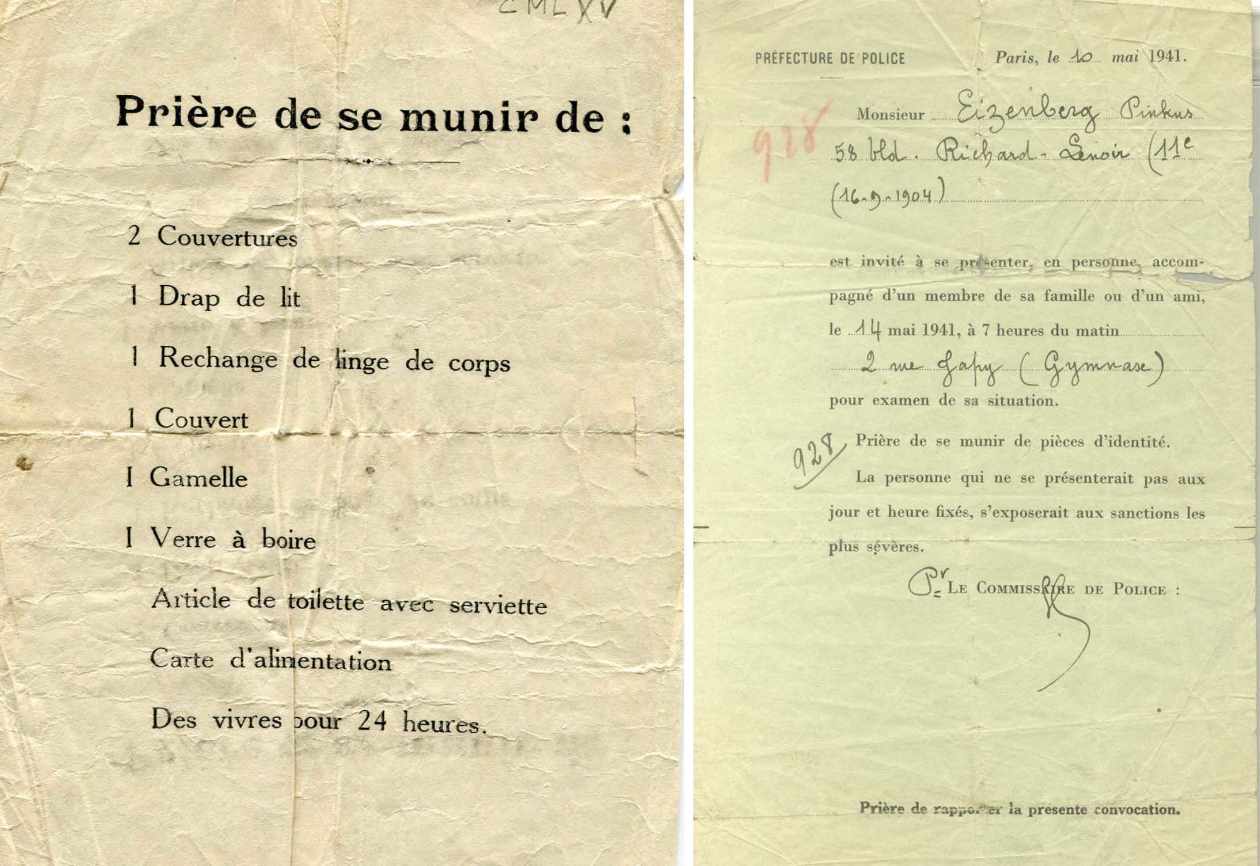

Il y a 80 ans … la rafle du billet vert

Le Mémorial de la Shoah a fait l'acquisition d'un lot de photographies retraçant l'événement

14 mai 1941: une rafle qui n'en était pas véritablement une puisque les personnes concernées n'ont pas été arrêtées chez elles mais convoquées pour un pseudo-contrôle de leur situation et ont reçu ainsi ce document imprimé sur un papier vert - d'où le nom. Un événement par ailleurs éclipsé par la rafle du Vel d'Hiv qui aura lieu un an plus tard les 16 et 17 juillet 42.

14 mai 1941: une rafle qui n'en était pas véritablement une puisque les personnes concernées n'ont pas été arrêtées chez elles mais convoquées pour un pseudo-contrôle de leur situation et ont reçu ainsi ce document imprimé sur un papier vert - d'où le nom. Un événement par ailleurs éclipsé par la rafle du Vel d'Hiv qui aura lieu un an plus tard les 16 et 17 juillet 42.

.Il s'agit pourtant de la première vague massive d'arrestation des juifs en France sous la conduite de la police française qui atteste en tout cas combien très tôt la politique de Vichy alliant l'ignominie au crime tâcha dans un premier temps de se débarrasser des juifs d'origine étrangère avant, un an plus tard, de brader ses juifs nationaux. Montrant ainsi toute l'inanité de l'argumentaire souvent utilisé du sauver ce qui pouvait l'être .

Cette politique de lâches concessions pour éviter le pire y trouve sa vérité crûe : ce ne pouvait pas être pire et Vichy y a largement contribué.

La procédure aura donc été simple : celle d'un véritable piège administratif, d'une souricière à grande échelle consistant, après cette convocation, à enfermer les individus en divers endroits de Paris - principalement le gymnase Japy - avant, par train, de les envoyer vers les deux camps du Loiret Pithiviers et Beaune-la-Rolande.

Plusieurs convois emmèneront les 3710 hommes arrêtés ce jour-là : deux convois avec 2410 hommes vers Beaune-la-Rolande ; deux autres avec 1510 hommes vers Pithiviers. Ces convois arriveront le même jour dans l'après-midi.

Les 3710 hommes arrêtés à Paris dans les différents lieux de convocation, sont transférés à la gare d’Austerlitz pour être internés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Quatre convois de wagons de voyageurs sont formés, deux convois avec 2140 hommes vers le camp de Beaune-la-Rolande et deux convois avec 1570 hommes vers celui de Pithiviers. Ces convois arrivent le 14 mai dans l’après-midi. Âgés de 18 à 60 ans, réfugiés venus de Tchécoslovaquie, de cette Autriche annexée en 38 et surtout de Pologne.

Ils avaient été recensés dès octobre 40 au moment de la signature du statut des juifs : le piège se refermait sur eux. La France - certes ce n'était déjà plus la République mais l’État fasciste de Pétain - mais c'était bien la France venait, à l'ignominie, rajouter la honte, la trahison, le déshonneur. Plus jamais, plus aucun juif ne pourra dire comme ils le firent autrefois tout juif a deux patries, la sienne et la France ou soupirer comme on le faisait dans les stettl de Pologne : glücklich wie Gott in Frankreich ! Plus jamais la France ne serait terre accueillante.

A la fin de la guerre, beaucoup de survivants partirent ; certains restèrent en France. Mais ceux-là qui venaient d'ailleurs n'auront plus même le choix. La France, même la France, leur rappelait qu'un juif reste un juif. Que l'on peut tolérer parfois mais dont à chaque moment on peut se débarrasser quand on le jugera nécessaire. Pour la deuxième fois en un demi-siècle, l'intuition de Herzl trouvait ici sa justification : après l'affaire Dreyfus, ceci ; infiniment plus grave encore.

6 494 convocations seront ainsi envoyées. Près de 2000, sentant le danger, s'enfuirent ou se cachèrent … les autres pour la plupart finirent dans les camps de la mort.

Mais on ne fera pas qu'il ne furent arrêtés par des policiers français puis internés dans des camps français.

On aimerait pouvoir se contenter d'accuser tel préfet de police ici François Bardou ou tel officier nazi ici Theodor Dannecker, responsable des affaires juives en France venus ici à l'intérieur même du gymnase Japy inspecter le dispositif mais comment oublier cette haie de policiers français, bras armé de l'horreur, le regard indifférent ou tourné ailleurs comme pour ne pas voir ce qui s'ourdissait ici.

On aimerait pouvoir se contenter d'accuser tel préfet de police ici François Bardou ou tel officier nazi ici Theodor Dannecker, responsable des affaires juives en France venus ici à l'intérieur même du gymnase Japy inspecter le dispositif mais comment oublier cette haie de policiers français, bras armé de l'horreur, le regard indifférent ou tourné ailleurs comme pour ne pas voir ce qui s'ourdissait ici.

Vieille et difficile question que celle de l'obéissance, de la soumission et du silence. Décidément.

Aucune institution, aucun Etat évidemment ne tiendrait une seule seconde si ses forces armées n'en faisaient qu'à leur tête, sa police désobéissait … ainsi d'ailleurs que tous ses fonctionnaires. Que regimbent les militaires c'est un coup d’État ; le peuple, c'est une révolution.

Il y a bien une limite cependant à l'obéissance : certains s'insurgèrent. C'est bien en ceci que de Gaulle en 40 fut exemplaire : quoique militaire, il considère qu'une limite a été franchie. Il y a bien un moment où la conscience demeure seule, face à elle-même et ne peut plus se retrancher derrière un serment prêté. Il traçait une ligne entre le légitime et le légal. Cette légalité il la balaiera en Août 44 d'un revers de manche.

Arendt a très bien repéré - chez Eichmann notamment - cet atroce désir d'en être, ce souci de fonctionner. D'être un rouage seulement - Befehl ist Befehl argueront-ils tous après guerre en l'érigeant en impératif catégorique, invoquant même Kant à l'occasion comme le fit Eichmann.

Arguer de l'intimité de sa conscience, reconnaître avoir été troublé par ce qu'il voyait ou voyait faire mais continuer à exécuter les ordres parce que c’était là sa culture, résume assez bien ce plaisir du Nous, ce plaisir à participer où Arendt repérait une bêtise révoltante. Celle qui consiste à renoncer à penser par soi-même, à s'en remettre au collectif pour assurer son confort moral et assumer ses responsabilités.

Rousseau, cohérent avec lui-même considérera que l'obéissance à la loi est liberté tant que se sera donné cette loi et qu'elle sert l'intérêt général ; que dans tous les autres cas, que donc la loi apparaît comme une volonté particulière, la désobéissance est de rigueur. La déclaration de 1793 disposait même d'un devoir de révolte.

Je ne parviens pas, en regardant ces photos, à ne pas me me demander ce que pensaient ces hommes, sans doute pris au piège eux aussi de leurs fonctions, de leurs habitudes, de leurs préjugés, de leurs peurs et petites animosités ; pris au piège de leur conformisme, de leurs paresses, de leurs lâchetés. On a toujours des raisons de penser que soi seul on ne peut rien, qu'on a sa famille à défendre ou que sais-je d'autre.

On a toujours de bons prétextes pour n'être pas où l'on vous attend et espère.

Ceux-là, pour parler comme Arendt auraient pu dire Je plutôt que Nous et donc penser par eux-mêmes et se dire : à cela je ne veux pas participer.

Ils ne l'ont pas fait ! M'importe peu ici la responsabilité individuelle de celui-ci ou celui-là ; mais celle, collective, est patente ; irrécusable. Elle nous engage tous ! Mais ceux-là durent bien, leur vie restant, vivre avec ce souvenir, avec cette lâcheté qu'ils purent peut-être cacher à tous les autres mais pas à eux-mêmes.

Il y a sur ce sujet des pages éclairantes de Jaspers et je comprends le sentiment de culpabilité des survivants même s'il peut paraître étrange. D'avoir réchappé à tout cela, signifie le plus souvent, certes qu'on n'y a pas participé mais qu'on s'est tu, qu'on n'a pas combattu … ou pas assez. Cette culpabilité, que Jaspers nomme métaphysique, résulte de la rupture de cette solidarité qui fait l'humanité de l'homme. Inaccessible, insaisissable, ne relevant d'aucun tribunal, ce sentiment, oui, qu'il faut interdire à quiconque de discuter, est assurément mesure de notre finitude mais aussi signe d'une conscience qui ne se réfugie derrière rien, sait se regarder en face et en accepter l'intime fragilité et, souvent, médiocrité.

Sans doute nous grandit-elle sans que nous puissions en faire jamais état. Elle nous hausse à la dignité d'humain.

Ceux-ci ne regardèrent rien ; non plus qu'eux-mêmes.

Qu'avons-nous à faire de ces événements presque un siècle après ? Nous concernent-ils encore ? Non mais ils nous engagent.

Surtout, ne pas balayer ceci d'un revers de manche méprisant ; ni ne regarder ces hommes avec ce jugement trop facile qu'autorise l'illusion confortable de n'y avoir pas été impliqué. Ne surtout pas se demander ce qu'à leur place l'on aurait fait … nul à cette distance ne le peut savoir ; ne le peut dire. Avant l'épreuve le courage est toujours forfanterie ; après, vulgarité orgueilleuse. Qu'on se demande simplement, ici, là maintenant, de quels affronts nous nous écartons ; quelles humiliations nous feignons d'ignorer ; quelle violence nous flattons en seulement nous taisant.

J'écrivais il y a peu qu'on ne peut demander à un peuple d'être exemplaire toujours et d'ailleurs la notion même n'est-elle pas fallacieuse ? Les hommes qui furent alors acteurs ont disparu parfois depuis longtemps. Nous, leurs successeurs, qui sommes-nous pour les juger, nous qui ne sommes pas même certains de faire mieux demain, ou moins mal ?

Se regarder … et surtout se taire.

Ce passé-là décidément ne passe pas. Ne le peut. Ne le doit.

Cette photo, elle aussi, est connue, qui apparaît dans Nuit et Brouillard, photo d'où l'on eût bien aimé faire disparaitre l'ombre de ce gardien français, en uniforme de gendarme. Elle est terrible non pour ce qu'elle montrerait d'horreur - tout y semblerait presque paisible - mais pour ce qu'elle ne montre pas. Rien ici n'y est à sa place : ni les hommes dans ce camp ; ni ce camp au milieu de la ville ; ni ce gendarme qui de son mirador épie.

Cette photo, elle aussi, est connue, qui apparaît dans Nuit et Brouillard, photo d'où l'on eût bien aimé faire disparaitre l'ombre de ce gardien français, en uniforme de gendarme. Elle est terrible non pour ce qu'elle montrerait d'horreur - tout y semblerait presque paisible - mais pour ce qu'elle ne montre pas. Rien ici n'y est à sa place : ni les hommes dans ce camp ; ni ce camp au milieu de la ville ; ni ce gendarme qui de son mirador épie.

Montre ce qu'implique un Etat qui se fourvoie ou trahit.

Que tous ces modernes contempteurs de l’État en prennent de la graine : ce à quoi conduit leur libéralisme cynique, c'est aussi à cela.

A l'intérieur du gymnase

L

L'attente des familles devant le gymnase

Le transfert vers la gare d'Austerlitz

Theodor Dannecker surveille l'embarquement

Beaune-la-Rolande

Pithiviers