| index | précédent | suivant |

|---|

Une vie …

Plantu prend sa retraite. Le Monde lui rend hommage en publiant, notamment, quelques uns de ses croquis.

Plantu prend sa retraite. Le Monde lui rend hommage en publiant, notamment, quelques uns de ses croquis.

On n'y pense pas mais ce n'est pas étonnant : il est très légèrement plus âgé que moi. Il fallait bien que cela arrive ! Vieillir c'est s'habituer à voir disparaître un à un ceux qui vous accompagnèrent : certains meurent d'autres prennent simplement leur retraite vous rappelant que la sienne propre n'est plus si lointaine que cela. Habitué depuis toujours à voir ses dessins en première page : pardi le premier paraîtra l'année même où je passai mon bac et entamais mes études de philo : cela faisait depuis un peu plus d'un an que je lisais régulièrement le Monde.

J'aime assez que ce premier dessin d'un tout jeune homme représentât ainsi un point d'interrogation, un doute sur cette paix au Vietnam. L'actualité, au moins autant que l'histoire, ne sera jamais qu'une longue litanies de doutes, d'incertitudes. De désillusion.

Parcourir quelques uns de ses dessins revient à retracer le fil de ma propre existence. Ce fil est-il rouge ou la ligne est-elle blanche qu'il faudrait ne pas franchir ? Tout est ici rassemblé, du pire - guerres, attentats, massacres - à la désillusion - la gauche au pouvoir - à l'espoir trahi - Afrique du Sud, dialogue Israel-Palestine - au vulgaire le plus absolu - DSK … Il m'est arrivé de penser que nous serions d'un moment ; nous le sommes en tout cas toujours d'une époque qui laisse son empreinte en nous plus que nous ne l'imaginons, que nous emmenons avec nous où que nous allions.

Ce lointain écho des instants enfouis … Ces moments de la grande histoire qui ponctuent les événements de la toute petite, de sa sienne propre : qui forme l'arrière-plan de l'autre ? Et si les grands événements n'étaient que décor indifférent de nos petites péripéties intimes ? Ou qu'inversement, tout cynique que ce puisse paraître, nos humbles petites existences avec leurs refrains interminables et inlassablement répétés n'étaient que décor scandant mezzo voce l'épopée souvent terrible de l'histoire humaine.

La question n'est ni si sotte ni si anodine qu'on voudrait croire : il en va ici comme du maquillage des femmes lequel comme on le sait révèle autant que cache ; comme en toute représentation picturale ou le moindre petit détail finit par conférer son sens à l'ensemble comme en ce petit pan de mur jaune évoqué par Proust ou ce chat jaune repéré par Barthes dans la préface que fit Chateaubriand de sa Vie de Rancé.

La question n'est ni si sotte ni si anodine qu'on voudrait croire : il en va ici comme du maquillage des femmes lequel comme on le sait révèle autant que cache ; comme en toute représentation picturale ou le moindre petit détail finit par conférer son sens à l'ensemble comme en ce petit pan de mur jaune évoqué par Proust ou ce chat jaune repéré par Barthes dans la préface que fit Chateaubriand de sa Vie de Rancé.

Le fait n'est jamais brut ; il ne nous est jamais ni donné ni brutalement opposé : il s'élance vers nous au moins autant que nous le fuyons ; il se dérobe à notre interprétation au moins autant que nous le pourchassons avec obstination. Il y a toujours une configuration qui subtilement conspire afin qu'il fasse sens … à moins que par un curieux retournement ce ne soit lui qui nous révèle. Barthes a raison : il n'est pas de littérature sans lui, sans cette incessante respiration entre le concret et l'abstrait, entre le souffle du sens et l'épaisseur brutale de la chose, sans l'intrigante obsession que nous mettons à vouloir dénicher sens à tout et l'angoissant soupçon que peut-être en fin de compte i n'y eût rien à y déceler.

Après tout, que serait le monde s'il n'était conscience pour le saisir, admirer ou vouloir forger. La nature est belle mais elle ne le sait pas. Il y a quelque chose d'étrange dans ce dialogue souvent grevé de mutisme entre le sujet et l'objet, le singulier et l'universel : comme dans la ritournelle, chacun semble se tenir par la barbichette sans que nul ne puisse prendre avantage sur l'autre.

Jeu de miroir où l'on ne sait plus trop qui de l'un regarde l'autre.

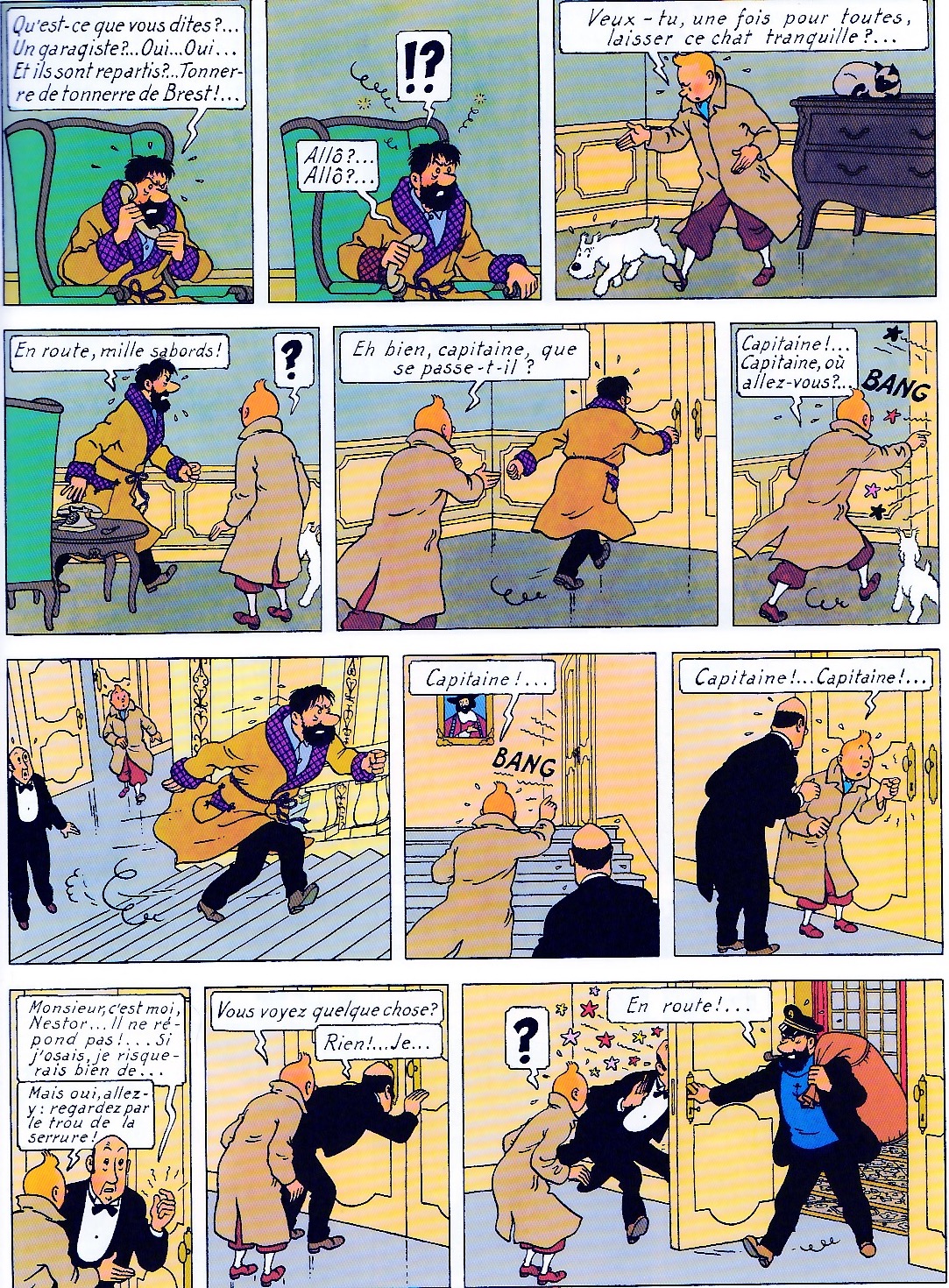

Cette scène aux tout débuts des 7 boules de cristal . Le capitaine entraîne Tintin à un spectacle de prestidigitation auquel il s'est lui-même essayé sans succès. A l'entracte, ils font visite au lanceur de poignards qui n'est autre que l'ex Général Alcazar. Sur le retour, ils se perdent dans le dédale des décors avant que de s'y empêtrer et d'échouer lamentablement sur la scène à interrompre la suite du spectacle.

Cette scène aux tout débuts des 7 boules de cristal . Le capitaine entraîne Tintin à un spectacle de prestidigitation auquel il s'est lui-même essayé sans succès. A l'entracte, ils font visite au lanceur de poignards qui n'est autre que l'ex Général Alcazar. Sur le retour, ils se perdent dans le dédale des décors avant que de s'y empêtrer et d'échouer lamentablement sur la scène à interrompre la suite du spectacle.

Scène admirable où tout est faux-semblant, représentation ou représentation de représentation … illusion mais au sens de Platon : ignorance de l'ignorance. Où tout est doublure et escamotage de tout, de soi, de l'autre.

L'ex-dictateur se cache derrière une sorte de jongleur, entre un fakir d'opérette et l'incontournable Castafiore. Le capitaine, lui-même, vieux loup de mer contrefait le châtelain un rien snob avec son monocle ou son smoking. Les décors qui, entassés contre le mur ne décorent rien ou attendent de servir - que vaut un cadre sans tableau à mettre en valeur ? - mais qui, suavement se retournent contre la réalité et entreprennent de gripper les rouages du bon sens, et ce pauvre capitaine emmanché d'une ridicule tête de bovidé à cloche surgissant sur la scène tel le diable de sa boite. Voici rompue l'illusion par illusion plus grande encore de qui ne sait où il va, ni l'allure stupide que le hasard lui aura fait revêtir et termine avec l'élégance d'un tuba enroué, encastré dans les rets d'une grosse caisse. Tout s'enraye : même la musique n'adoucit plus rien et le spectacle est quelque part entre la scène et la salle : dans la fosse.

L'ex-dictateur se cache derrière une sorte de jongleur, entre un fakir d'opérette et l'incontournable Castafiore. Le capitaine, lui-même, vieux loup de mer contrefait le châtelain un rien snob avec son monocle ou son smoking. Les décors qui, entassés contre le mur ne décorent rien ou attendent de servir - que vaut un cadre sans tableau à mettre en valeur ? - mais qui, suavement se retournent contre la réalité et entreprennent de gripper les rouages du bon sens, et ce pauvre capitaine emmanché d'une ridicule tête de bovidé à cloche surgissant sur la scène tel le diable de sa boite. Voici rompue l'illusion par illusion plus grande encore de qui ne sait où il va, ni l'allure stupide que le hasard lui aura fait revêtir et termine avec l'élégance d'un tuba enroué, encastré dans les rets d'une grosse caisse. Tout s'enraye : même la musique n'adoucit plus rien et le spectacle est quelque part entre la scène et la salle : dans la fosse.

C'est cette inversion qui m'intéresse : ces hommes dans la caverne prennent les ombres projetés sur la paroi pour des êtres réels. Bien sûr, se retournant et au prix d'aveuglements successifs, ils réaliseront qu'ils s'étaient trompés et ce retournement fonctionnera comme une conversion dont il prolonge le sens. De l'apparence à la réalité, conversion. De la réalité à l'apparence ? une identique conversion qui, sublimée peut se nommer théorie ou œuvre ; plus prosaïque, imagination ou pire, délire.

J'aime que le décor puisse être ce qui orne, habille un lieu mais aussi ce qui le désigne comme si, au théâtre ou au cinéma, doubler la fiction d'une scène par la fiction d'un lieu revenait à lui conférer plus de vraisemblance, d'épaisseur ; de réalité.

Mais c'est même processus. De transition ; de traduction et parfois de trahison.

Est-ce l'image qui donne consistance à l'époque ou celle-ci forme au croquis ?

Au moins, spectateurs d'une pièce de théâtre ou d'un film de cinéma, savons-nous y goûter en toute connaissance de cause : nous y goûtons sachant qu'il n'est question que de fiction. Dans le cas de l'illusionniste nous savons que nous ne savons pas et apprécions précisément l'escamotage de notre attention. Il y a un truc et nous le savons. Le cinéma, ce n'est pas un hasard, utilise le même terme : même plus sophistiqué qu'autrefois, le trucage, visuel comme sonore, demeure pièce essentielle du dispositif.

Il m'arrive de ne plus croire au réel ou de n'en pas plus faire cas que d'un mauvais roman qu'on renonce bientôt à achever. Je sais en tout cas que ce que je retiens du passé est moins fait du souvenir de tel ou tel événement que de tel croquis qui l'illustra, de tel roman qui avec le recul aura bien saisi l'âme de l'époque ou l'état d'esprit qui fut alors mien, de tel musique qui en berça l'espérance ou en accentua les affres.

Je sens bien que le monde de mon enfance a depuis longtemps disparu et, à regarder ces croquis de Plantu, même celui de ma jeunesse. La période Mitterrand, tant attendue, est presque aussi lointaine désormais que l'épopée gaullienne … Tout fuit, tout passe et c'est illusion encore que d'espérer que ce moi qui traversa ces périodes fût rester identique à lui-même. Tout passe et nous avec. On peut toujours soupirer que c'était mieux avant et que les morts sont tous de braves types.

Ne reste qu'un goût de cendres.

Ne restent que ces croquis.

La meilleure chose qui puisse arriver au réel est d'être un jour croqué par un artiste. En définitive qui est le trucage de l'autre ?

Peut-être, finalement, Plantu sut-il moins croquer son époque que subrepticement ancrer en notre mémoire les accents et formes qu'il y dessina. Quand retombe le brouhaha des mots, des invectives, des controverses, quand, même si seulement pour quelques rares instants de répit, s'interrompt le fracas des armes, la stridente mélodie de la haine enfin étouffée et que retombent les vains palabres, discours et promesses des puissants, quand nous éteignons radio et TV et cessons de prêter oreille complaisante à la minable mais imperturbable et cynique machine de mots, de commentaires et analyses que sont les tuyaux d'informations en continue, bref quand retombe la poussière que reste-t-il d'une époque sinon l'art, telle musique, telle film ; tel croquis.

L'œuvre inspire sans doute plus l'époque que l'époque l'œuvre. Elle en est, sans le savoir, ou, peut-être d'ailleurs en le sachant, la respiration du temps.

Parfois, presque par mégarde, le voile se déchire et le mystère se fissure. On dit qu'à l'instant même où le Christ expira, le voile du temple se déchira (Mt, 27,51)

Il y a, oui, des moments où les décors se cassent la figure, les héros tombent de cheval, des moments où perce la vérité, dans sa nudité crue et parfois cruelle. Et nous peinons à en soutenir le regard. La teinter d'ironie, s'en éloigner, rien qu'un peu d'une pincée d'humour, est souvent salutaire manigance pour la supporter. Notre cuir n'est jamais assez épais pour que la réalité ne nous meurtrisse pas. Qui dira mieux la vertu de nos imaginaires que ces petits croquis qui sont façon pour nous, de relever la tête, de soutenir le regard … de ne pas désespérer.

Il y eut à Auschwitz des orchestres, d'hommes et de femmes ; des cercles de lecture et de poésie ; des hommes, des femmes s'entêtant à sauver de dignité tout ce qui pouvait l'être. Il était difficile de ne pas regarder en face ; après guerre nous le fîmes néanmoins.

Il y eut à Auschwitz des orchestres, d'hommes et de femmes ; des cercles de lecture et de poésie ; des hommes, des femmes s'entêtant à sauver de dignité tout ce qui pouvait l'être. Il était difficile de ne pas regarder en face ; après guerre nous le fîmes néanmoins.

Pourtant c'est tout l'honneur d'un A Spiegelman ou d'un Schwartz-Bart de nous avoir amenés à regarder en face, et instillé la force de voir.

C'est se grandement tromper que de poster vérité et mensonge, réalité et fiction, fièrement en face l'une de l'autre. Loin de s'opposer,elles sont, réciproquement, chemin vers l'autre : non pas objets rigides et intangibles mais infimes mouvements, presque imperceptibles, de voilement et dévoilement.

Je crois bien que ce que de la réalité nous nommons n'est autre que cette respiration qui la maintient en face de nous en accaparant puis rejetant souffle. Je ne sais si c'est à notre effort de les soutenir que nous devons la lente éclosion de la lueur ou si, au contraire, nous ne la devions qu'à une révélation sacrée … un peu des deux sans doute.

Je crois bien que ce que de la réalité nous nommons n'est autre que cette respiration qui la maintient en face de nous en accaparant puis rejetant souffle. Je ne sais si c'est à notre effort de les soutenir que nous devons la lente éclosion de la lueur ou si, au contraire, nous ne la devions qu'à une révélation sacrée … un peu des deux sans doute.

J'ignore si les choses furent intentionnellement cachées depuis la fondation du monde et révélées seulement à la fin comme acte d'alliance : je ne déteste en tout cas pas que le savoir ainsi révélé soit précisément ce qui sauve. Ce que je sais néanmoins, que relatent les textes les plus anciens, c'est combien difficile demeure ce regard croisé où l'homme ne peut sans s'y consumer regarder Dieu en face ; mais où, parallèlement ce dernier, devant la médiocre défaillance paraît tenté de détourner le regard.

Il n'est pas pire que la déréliction ; rien de plus douloureux que l'abandon.

Je sais, j'en suis intimement convaincu, que c'est à l'œuvre que nous devons qu'il ne soit jamais accompli.

Peu, vraiment, sait encore nous préserver un rien de dignité ; faire oublier nos vacuités ; pardonner nos errances : l'œuvre en tout cas. Ce qui nous permet de supporter le regard, la lumière autant que les ombres, tient, sans doute, à cette matière qui nous préserve comme le ferait une vêture mais surtout, je le crois, j'en suis persuadé, à ces respirations pénétrées de Mozart, à ces ferveurs de Bach, à …

Ces petits dessins, croqués jour après jour, y participent qui nous disent que, non, décidément, le nez englué en la pesanteur des choses, néanmoins nous ne sommes pas toujours dupes … ou pas longtemps

Alors oui, parfois le voile se déchire

Ce n'est pas tant que les yeux se dessillent mais simplement que cesse la comédie et le comédien de se travestir. Le capitaine subitement n'est plus le nobliau élégant mais contrefait … en un tournemain resurgit le marin, prompt à porter secours à l'ami.

Ce n'est pas tant que les yeux se dessillent mais simplement que cesse la comédie et le comédien de se travestir. Le capitaine subitement n'est plus le nobliau élégant mais contrefait … en un tournemain resurgit le marin, prompt à porter secours à l'ami.

J'aime que chez le capitaine ce fût toujours pour des raisons d'amitié ! Que l'humain soit occasion de ces grandes bifurcations qui font les heures de gloire de l'humain.

Je mesure notre impuissance à ceci : aux morsures en nos âmes comme aux plaies béantes sur nos corps que laissent derrière eux le temps qui passe, l'époque qui tonne, les haines ordinaires qui injurient et tuent quand inversement nos affairements, enthousiasmes, idéaux ou parcimonies parviennent à peine à écorner la carapace orgueilleuse du réel… Nous ne passons même pas, glissons à peine telle coulée de sable à la fois immuable et frénétique.

L'histoire nous a appris combien peu d'effets nous provoquions sur le monde si ce n'est négatifs par le dérèglement que nos salissures et avaricieux affairements produisent de son ordonnancement. Pourtant, au plus noir des nuées qui s'annoncent, parfois, comme un miracle, une humanité réveillée, une lueur de générosité.

Je ne connais pas de vertu plus haute que cette disposition qui vers l'autre nous emporte parfois sans espérance quelconque de réciprocité ; que cette gratuité qui est simplement reconnaissance de l'autre, de la nécessité de l'autre. Qu'on l'appelle altruisme, amitié, amour au sens où les grecs évoquaient ἀγάπη, j'y vois plus que charité, la grâce, ce mouvement qui à la fois nous dépasse mais nous grandit, qui se débarrasse de tous les oripeaux ordinaires de la convenance, des intérêts, du siècle, de la communauté, de toute cette réalité qui souvent nous empêtre et empèse d'importances vaines. Qu'importe, j'y vois disposition d'être, je veux dire d'âme, ce qui tout-à-coup s'éveille ou que nous cessons de vouloir ou de pouvoir encore étouffer. Ce que les convenances bourgeoises méprisent de n'être ni utile, ni sérieux.

Un détour - qui prend souvent la forme d'un appel, d'une voix qui interpelle, d'une émotion qui fait nos mains trembler, d'un rappel (à l'ordre) en tout cas. Qui nous fait renoncer à mentir, à faire semblant, à jouer l'ordinaire de la Comédie Humaine !

Resurgit, derrière cette porte trop fermement rouverte, le vieux loup de mer, nanti du strict essentiel. Tout y est : l'aisance et le confort à quoi on tourne le dos comme cette porte que l'on claque à la figure du serviteur … comme une page que l'on tourne.

Nous n'en avons jamais vraiment fini ni avec ces rêves qui nous hantent ni avec nos petits arrangements lâches qui nous permettent de nous en sortir … ou de le croire. Mais l'enfance remonte tels les bas-fonds d'un océan soudainement asséché et je ne doute pas que nous ne soyons pétris de cet entrelacs de rêves et de réalité, de ce salmigondis de mensonges, de sincérité où le passé contrefait le présent et s'enorgueillit de présager le futur.

Les masques sont tombés … après tout ce n'étaient que des masques.

Les masques sont tombés … après tout ce n'étaient que des masques.

Ne sont pas si fréquents ces instants de grâce où le miroir nous renvoie image à peine inversée, à peine voilée. Ce sont des moments de recueillement où nous tâchons de rassembler ce que nous avons de nous laissé épars.

L'œuvre nous y aide ! Nous y autorise. Il ne sera jamais plus bel éclaircissement que celui offert par les pages qui se tournent : l'acte est intime qui nous oblige. On ne ment jamais à lire si on le peut parfois à écrire. Mais il n'est pas d'œuvre fallacieuse.

L'œuvre nous y aide ! Nous y autorise. Il ne sera jamais plus bel éclaircissement que celui offert par les pages qui se tournent : l'acte est intime qui nous oblige. On ne ment jamais à lire si on le peut parfois à écrire. Mais il n'est pas d'œuvre fallacieuse.

Car elle est chemin vers l'être.

Alors, oui, Plantu, tu auras été une ponctuation et rien que pour cela tu auras sauvé une époque.