| index | précédent | suivant |

|---|

L'argument de l'époque

Libé faisant sa Une sur Matzneff !

L'histoire est en elle-même de peu d'importance - sauf pour les protagonistes bien sûr - elle aurait tendance à m'agacer même pour son côté victoire facile sans compter que je vois d'un assez mauvais œil le retour en grâce des ligues de vertus …

Qu'on s'entende bien : Matzneff est totalement indéfendable et, par ailleurs ,selon moi écrivain surfait, ivre de sa préciosité et si j'osais - parfaitement inutile. J'ai mal à entendre ce qui, en la petite musique intérieure qu'il propose n'oscille entre la vanité et l'odieux. Gonflé de sa propre fatuité, ne s'intéressant en réalité qu'à lui, percevant ses livres et ses amours comme autant d'occasions de chanter sa propre gloire, le personnage me semble aussi peu humaniste que peu fréquentable.

Je me souviens parfaitement d'avoir vu cet Apostrophe où au milieu de rires et sourires complaisants une femme l'invectiva sur ses pratiques intimes. Je me souviens parfaitement avoir été gêné par ses confidences, d'ailleurs aussi par sa désinvolture mais encore par les réactions invraisemblables des autres invités hormis Denise Bombardier.

Je n'ignore pas que l'écrivain est souvent la matière première de sa propre œuvre ni que certains se complurent tout au long de l'histoire à en dresser étalage. Je n'ignore pas plus l'égocentrisme de l'écrivain qui est - peut-être mais est-ce si certain ? - la condition de l'œuvre ; je demeure cependant convaincu qu'il n'est pas de littérature qui vaille, pas d'art qui importe sans le souci de l'autre, sans générosité.

Je n'ignore pas enfin qu'il n'est d'œuvre qui se tienne et maintienne sans laisser sa juste place aux sens et donc à la sensualité ; aux sensations et donc au corps même s'il m'a toujours semblé - qui me paraît exact non seulement pour la littérature et le théâtre que pour la sculpture, la peinture mais la danse et en fin de compte pour tous les arts - que sans matière la chose serait tellement désincarnée qu'indifférente et ressemblerait tout au mieux à un discours philosophique. La raison ne sait donner du prix aux choses affirma Pascal ; évidemment. Seuls sensations et passions nourrissent le désir que nous avons du monde. Mais, pour autant, il n'est d'œuvre que comme représentation d'une idée, d'une pensée, d'un projet faute de quoi il n'est qu'étalage ou copiage imbécile du réel.

L'art aussi est affaire de verbe incarné.

On pointe souvent chez moi une extrême pudeur : je veux bien l'admettre et c'est bien aussi pour cela que ma plume préfère baguenauder dans les terres philosophiques que sur les sentiers littéraires ; moins par goût que par impuissance, avouons-le ! elle m'a sans doute interdit de pousser bien loin mes tentatives de romans. Mais je demeure convaincu que si l'écrivain ne peut s'extirper totalement de ce qu'il écrit et hante sa prose comme spectre dans un château poussiéreux, le texte pourtant ne saurait s'y réduire sous peine d'être obscène étalage et bien ennuyeuse egolâtrie. Je sais la création artistique receler quelque lointain écho des mystères métaphysiques parce qu'elle est incarnation du sens. Voici alchimie bien précieuse qui exige que ni sens ni chair ne prennent le pas sur l'autre. C'est de cet équilibre fragile que l'on passe de la sensation à l'esthétique.

L'art est affaire inchoative : c'est le chemin de l'un à l'autre, aller comme retour, hésitation comme empreinte, qui le rend possible ainsi que le dialogue entre l'auteur et le récipiendaire. Il faut bien que quelque chose d'universel s'y déploie pour que nous puissions nous y reconnaître ; que quelque chose de totalement singulier, individuel y murmure pour que sensation et sentiment s'y expriment plutôt que raisonnement.

Chez ce triste sire, il n'y avait que la théâtralisation abusive de ses infâmes pulsions. Passons, il n'aurait jamais du y avoir rien à voir.

Où tout ceci revient comme un retour du refoulé - il n'y a qu'à lire l'édito de Joffrin - après les divers épisodes de cette année #metoo etc, la tolérance à ces agissements a bien changé et je devine comme une culpabilité rentrée à celle qui présida aux débuts de Libération *

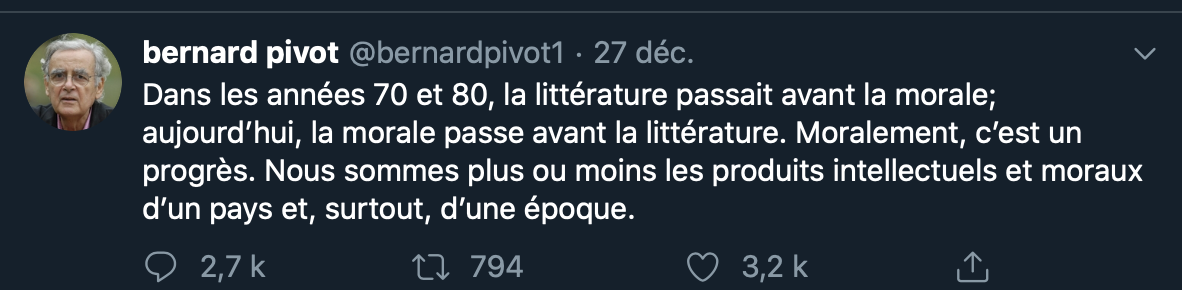

Ce dont cette affaire, fétide à en vomir, est caractéristique c'est de l'extrême difficulté à se prémunir des préjugés mais tendances aussi de son époque. On fustige sans retenue ceux des intellectuels qui ont soutenu l'URSS même après Berlin, Budapest, Prague et ont vénéré Staline au-delà de toute mesure. Ces donneurs de leçons savent-ils qu'à leur place ils eussent sans doute été aussi aveugles ? sans doute mais de là à l'avouer … Il en va de même ici : libération des mœurs fut un habile et performant trompe-l'œil qui escamota à l'occasion de vraies stupidités et d'inavouables horreurs. Las ! quand il s'agit de postures politiques l'effet boomerang est souvent assez rapide ; quand il est question de vie privée le silence s'impose souvent. Il aura fallu l'insolente fatuité de ce don Juan de cour de récréation pour que la chose se sache hors des cercles convenus : le sbire se crut si grand et si talentueusement au-dessus du vulgum pecus qu'il l'écrivit …

Ce serait cruel - et vain - de pointer les propos des uns et des autres à propos de la liberté sexuelle voire de la sexualité des jeunes voire très jeunes en ces périodes où tout ce qui résonnait de près ou de loin aux rythme de la liberté méritait d'être promu sans trop de prudence, d'égards ni de retenue ; où toute morale, parce que morale, relevait de la contrainte bourgeoise, et de l'idéologie étriquée et aliénante. Il faudrait peut-être exhumer certains des passages de Cohn-Bendit dans le grand Bazar et les comparer avec l'éloge de plus en plus libérale qu'il porte dans son duo avec L Ferry : quand a-t-il été prisonnier des préjugés de son temps : en 68 ou depuis l'ère Macron ?

Ce serait cruel - et vain - de pointer les propos des uns et des autres à propos de la liberté sexuelle voire de la sexualité des jeunes voire très jeunes en ces périodes où tout ce qui résonnait de près ou de loin aux rythme de la liberté méritait d'être promu sans trop de prudence, d'égards ni de retenue ; où toute morale, parce que morale, relevait de la contrainte bourgeoise, et de l'idéologie étriquée et aliénante. Il faudrait peut-être exhumer certains des passages de Cohn-Bendit dans le grand Bazar et les comparer avec l'éloge de plus en plus libérale qu'il porte dans son duo avec L Ferry : quand a-t-il été prisonnier des préjugés de son temps : en 68 ou depuis l'ère Macron ?

C'est bien par paresse qu'on oublia la leçon de Marx. Il vit dans le libéralisme la liberté du renard dans le poulailler ; c'était suggérer qu'il fallait peut-être écouter le point de vue de la poule ! Paresse ou odieux cynisme du prédateur ? Les deux sans doute ! On finit par baisser les yeux et faire semblant d'ignorer. Il faut dire que le fumet de ce ragoût-ci avait tout du nauséabond.

On aurait pu s'enquérir de la proie. On ne le fit même pas. Les larmes - même de crocodiles - la compassion, même feinte, leur étaient superflues

Vain parce que - Hegel l'avait repéré - la seule grande leçon à tirer de l'Histoire c'est qu'il n'y a aucune leçon à tirer ; que ce sont les mêmes qui se hissent sur les ergots de leurs certitudes qui en même temps reproduisent avec plus ou moins d'empressement mais le même aveuglement les stéréotypes de l'époque. En dépit que certains en eussent, ce sont bien les idées qui dominent ; bien les représentations qui filtrent le rapport que nous nourrissons aux autres, au monde. Et nous échappons peu et si mal à l'air du temps. D'autant plus mal que nous nous piquons de pragmatisme - est-il pire idéologie que d'imaginer n'en pas avoir ? - qui camoufle malaisément performance et efficacité qui valent bien autonomie et liberté. Décidément, aux tréfonds de chacun de nos actes, gît toujours une valorisation première, prête à tout justifier ; d'autant plus dangereuse qu'elle semble toujours vertueuse.

Cette affaire, détestable, les regrets pitoyables des uns, mais les objurgations paresseuses des autres, racontent finalement la même histoire : celle de notre moralité. Et quoi mieux que la sexualité pour la trahir ? la traduire.

Cette affaire, détestable, les regrets pitoyables des uns, mais les objurgations paresseuses des autres, racontent finalement la même histoire : celle de notre moralité. Et quoi mieux que la sexualité pour la trahir ? la traduire.

Que la génération des années 60 cherchât à faire sauter le couvercle d'un code moral étriqué mais pesant et y réussît parce que nombreuse ne fait aucun doute ; qu'elle vît dans tout code une atteinte à sa liberté et une concession insupportable au conformisme bourgeois était sans doute inévitable ; que notre période, un demi-siècle après, soit à la régression, au conformisme d'autant plus spontané qu'il n'est guidé que par les canons performants d'une liberté aussi mal comprise était sans doute prévisible. Ce n'est même pas affaire ici de cycles infiniment répétés mais de simple logique : quand on récuse au droit de pouvoir régler le fait, alors, insidieusement le fait telle une baudruche s'érige en principe.

Notre moralité - on ne sortira jamais de cette controverse - ou bien résulte de valeurs universelles que l'on s'attache à respecter ; ou bien n'est que la systématisation - même pas théorique - de nos actes et, bientôt, leur mise au pas. Se juge aux intentions ou bien aux actes. Je plaide pour des valeurs universelles parce que je devine combien, les codes locaux, sociaux, culturels, nécessairement divers et mouvants, sont eux-mêmes justifiés par des principes simples régissant notre rapport au monde et à l'autre. Car la moralité n'engage jamais que cela : la douleur et l'incertitude de notre rapport à l'autre et au monde. Les grecs avaient compris qu'exister c'est déjà épuiser, déjà détruire ; déjà réifier. Les juifs, en signalant la manducation dès le début de l'histoire, énoncent la même idée : vivre c'est toujours déjà enfreindre l'ordre du monde et vouloir s'y hisser à la première place.

Cette leçon, nous avons présomptueusement cru pouvoir la négliger. Pourtant le prix à payer est toujours le même : orgueil et mépris de l'autre dont nos violences ordinaires ne sont jamais que les traductions.

Je ne doute pas que la sexualité soit un terrain de prédilection où l'y voir et comprendre : à l'abri de tous les regards, ce tribut payé à la bête raconte tellement la délicate reconnaissance de l'autre et ses impérieux échecs. En faire étal est rarement bienséant, si aisément vulgaire: sitôt qu'y manque ne serait ce qu'une once de générosité.

Je ne suis pas certain que l'aveu y soit bienvenu et je finis par comprendre qu'on le réserva au silence des confessionnaux. Car nos manquements y sont légion ; que dire de nos défaillances ? Je ne suis pas certain que la littérature gagne quelque profondeur à cet étal complaisant. Je ne connais pas d'autre effroi que la certitude soudainement criante que nous ne parvenons pas à exister sans faire souffrir l'autre ni écorner le monde ; sans être, oui, injuste. Que l'art soit une sublimation de cet effroi, soit la mise en scène de nos quêtes malaisées sans doute mais que cesse la sublimation, que les choses, sous prétexte d'esthétisme, s'énoncent avec la cruauté de cet orgueil-là et ce m'en devient insupportable.

C'est bien pour ceci que les variations autour de la sexualité sont symptomatiques : seuls, dans ce face-à-face étrange avec l'autre, elle esquisse ce rare espace où nous ne pouvons arguer de l'époque. Car seuls, ainsi, devant l'autre, c'est aussi seuls en face de nous-mêmes que nous nous présentons. Et là … fautes de goût et inhumanité sont cruelles.

Nos manquements ne regardent que nous, l'autre et le divin. Qu'au moins nous n'en fassions pas commerce. Je sais aujourd'hui que sans générosité bien peu de nous est soutenable.

Ce triste sbire en manque cruellement. C'est pour cela qu'il est obscène.

Telle est peut-être la grande force de la moralité - je ne dis pas de la morale - dès lors qu'elle résulte d'un engagement sincère - cœur, âme et pensée : elle permet de n'être pas dupe des clichés de l'époque ; elle oblige à se regarder en face.

Affaire Matzneff : un conflit de droits L Joffrin Libé 30 dec 19

Coupable, Matzneff ? A coup sûr. Dans ses livres, sur les plateaux, il se vante de relations sexuelles avec des jeunes de moins de 15 ans, chose légalement prohibée pour un adulte. Le visionnage d’une conversation télévisée animée par Bernard Pivot ne laisse aucun doute sur la question. Il a fallu, dans la même émission, l’incontestable courage de Denise Bombardier, écrivaine québécoise au fait des lois de protection de l’enfance, pour qu’un minimum de logique fasse une intempestive irruption au milieu d’un badinage irresponsable. On dit, pour justifier la complice réaction des participants et celle d’une bonne partie du milieu littéraire : «c’était une autre époque», réflexion qui explique peu et n’excuse rien. A cette époque, justement, la loi proscrivait explicitement ces relations et donc Matzneff, quelles que soient la qualité de son style ou l’étendue de sa culture, était un délinquant. Loi archaïque ? Produit d’une pudibonderie hors d’âge aux relents pétainistes ? Pas exactement. Elle procédait d’une ordonnance prise à la Libération (en juillet 1945) pour protéger l’enfance et fut précisée par un texte de 1998, qui réaffirmait l’existence d’un âge de 15 ans pour la majorité sexuelle, au-dessous duquel on définit la relation intime comme une «atteinte sexuelle» (qui n’est pas annulée par le consentement du ou de la mineure), passible de sanction pénale.

La tolérance dont bénéficiait le dandy au crâne lisse dérivait ainsi de l’ignorance, alliée à cette frivolité germanopratine qui valorisait les postures libertaires, les rébellions mondaines (qui ne coûtent pas grand-chose) et la sacralisation des écrivains. Car si l’on peut admettre (cela se discute) que la littérature a tous les droits, il n’en va pas de même des écrivains, qui sont soumis aux lois communes et répondre de leurs actes, sinon de leurs écrits. Matzneff aggravait même son cas en contant ses frasques tout aussi choquantes auprès de gamins prostitués dans des bars asiatiques, ou encore en livrant des réflexions qu’on qualifierait aujourd’hui de machisme grossier, bien plus archaïque que les lois dont on se plaignait à l’époque. Rappel inoffensif, au demeurant, puisque les faits sont prescrits (on n’ajoutera pas «grâce à Dieu»).

Mais alors, dira-t-on, que penser des textes tout aussi révoltants publiés jusque dans les années 80 par Libération ? La même chose, à vrai dire. Le journal s’en est expliqué plusieurs fois, notamment par un long article de 2001 écrit par Sorj Chalandon. C’est un fait que Libération accueillait en son sein un certain nombre de militants qui revendiquaient leur goût pour les relations sexuelles avec des enfants et tenaient qu’il fallait dépénaliser ces comportements au nom de la libération sexuelle, celle des enfants et, surtout, celle des adultes. Chalandon décrivait ces errements sans faux-fuyants, tout en prononçant leur condamnation sans ambages. Libération, enfant de Mai 68, professait à l’époque une culture libertaire dirigée contre les préjugés et les interdits de l’ancienne société. Ces plaidoyers portaient souvent sur des causes justes, le féminisme, le refus des discriminations envers les étrangers ou les homosexuels, la liberté sexuelle des adultes consentants, etc. Mais ils promouvaient parfois des excès fort condamnables, comme l’apologie intermittente de la pédophilie, que le journal a mis un certain temps à bannir. Ce n’était pas seulement la traduction d’un air du temps, d’un esprit répandu à l’époque, qui tendait à dénoncer toute réminiscence de «l’ordre moral». On y lisait aussi les effets d’une théorie, pas toujours bien assimilée, qui découlait de cette «pensée 68» illustrée par Sartre, Foucault, Bourdieu ou Derrida. Pour faire court, il était entendu dans ces cercles intellectuels que toute loi, toute norme, pour ainsi dire toute habitude, renvoyait à l’exercice d’un pouvoir oppressif, omniprésent et diffus, qui dépassait en étendue et en influence celui de l’Etat ou d’une classe sociale, pour contrôler, orienter, contraindre les corps et les âmes au profit de la domination multiforme qui structurait la société capitaliste. Ainsi la proscription de la pédophilie dérivait de ce pouvoir (un peu mystérieux, à vrai dire) sur les comportements quotidiens, dont il fallait s’émanciper. En oubliant bizarrement la domination subreptice mais impérieuse que les adultes peuvent exercer sur les mineurs (de 15 ans). On proclamait le droit à la sexualité sans limites, mais on négligeait la souffrance psychologique, les dommages de long terme, que pouvait occasionner cette «libération», comme le montre éloquemment le témoignage de

La «pensée 68» reste une référence - plus lointaine - du journal, ne serait-ce qu’en raison de la qualité des penseurs déjà cités. Mais Libération se recommande désormais, de la logique des droits humains, appuis solides des démocraties, qui prescrivent l’égalité des dignités et s’étendent, par là même, aux enfants.

L’affaire Matzneff illustre un conflit de droits. Celui de l’adulte à une sexualité libre et celui de l’enfant à la protection vis-à-vis des prédateurs, seraient-ils des personnages parisiens. La loi a fixé une limite, plutôt sage. Elle vise non à exercer un pouvoir sur les corps pour le compte des «dominants», mais à civiliser les relations humaines.