| index | précédent | suivant |

|---|

ἔσχατος : les mots de l'extrême

Parce que le mot ne dit pas seulement l'ultime dont les théologies se sont emparés pour théoriser - crurent-ils - la fin des temps, mais aussi l'extrême - ce qu'il y a de plus extérieur.

Comment n'y pas songer en lisant Appelfeld mais on pourrait en dire autant avec Wiesel.

Sighet - ville natale de Wiesel - aura été tour à tour ville austro-hongroise, tchèque, hongroise, roumaine … comment comprendre mieux ce que signifie être aux frontières et en connaître la fragilité. Czernowitz - ville natale d'Appelfeld - est aujourd'hui ukrainienne après avoir été elle aussi autrichienne, puis roumaine après 1918, soviétique après le pacte germano-soviétique, ukrainienne après la guerre - la Bucovine étant partagée entre l'Ukraine et la Roumanie. A peine 250 km séparent la Marmatie de la Bucovine et leurs destins sont semblables même si une partie de Sighet est restée roumaine quand l'autre partie est devenue ukrainienne à l'instar de Czernowitz

Sighet - ville natale de Wiesel - aura été tour à tour ville austro-hongroise, tchèque, hongroise, roumaine … comment comprendre mieux ce que signifie être aux frontières et en connaître la fragilité. Czernowitz - ville natale d'Appelfeld - est aujourd'hui ukrainienne après avoir été elle aussi autrichienne, puis roumaine après 1918, soviétique après le pacte germano-soviétique, ukrainienne après la guerre - la Bucovine étant partagée entre l'Ukraine et la Roumanie. A peine 250 km séparent la Marmatie de la Bucovine et leurs destins sont semblables même si une partie de Sighet est restée roumaine quand l'autre partie est devenue ukrainienne à l'instar de Czernowitz

Une histoire, toujours la même, qui de guerres en traités, de mariages princiers parfois en haines le plus souvent, fait les princes du moment tailler les paysages à coup de crayons vengeurs et dessiner - pour longtemps, parfois pour si peu de temps - des frontières qui, naturelles ou artificielles, fictives ou réelles, séparent les âmes, les familles, bousculent les trajectoires et, parfois, prennent au piège. L'anecdote est sans doute fausse qui veut que Staline obtint plus à Potsdam qu'il ne l'espérait, s'agissant de la frontière germano-polonaise, parce que Churchill eût ignoré qu'il existât une Neisse occidentale et une autre orientale mais elle illustre parfaitement l'aléa des frontières qui se jouent plus de convoitises, d'intérêts et d'aveuglements que de raisons. Fracassant les individus.

De loin ce ne sont que des chiffres jetés sur un bout de papier, de près …

Sans doute l'entêtement acariâtre de Clemenceau ne fit-il rien pour arranger les choses - Charles Ie en fit les frais lui qui essaya de sortir l'Empire de l'impasse où François-Joseph l'avait englué. Sans doute les principes étaient-ils bons et les exigences de Wilson apparemment logiques et humanistes aboutirent au nom de l'autodétermination des peuples à faire exploser l'empire austro-hongrois autant que l'empire ottoman et allemand. Sans doute le premier était-il déjà miné par les aspirations diverses et contradictoires des peuples qui le composaient mais à lire S Zweig on devine aussi le creuset qu'il aura été, le magnifique carrefour qu'il représenta. Mais Zweig était au centre pas à la périphérie. A Vienne, tout se croisait et la question de l'assimilation ou non ne se posait pas. Pas de manière aussi tranchée en tout cas. Vingt ans plus tard, sur les décombres de l'empire, les nationalismes - plus que les nationalités d'ailleurs - ayant enflammé les esprits, la question ne se pose plus autrement qu'en terme d'exclusions.

1938 fut une mauvaise année. Des rumeurs bruissaient dans les moindres recoins et une chose était claire : nous étions pris au piège. Mon père tenta en vain d'obtenir des visas pour l'Amérique, envoya des télégrammes à des parents, des amis qui résidaient en Uruguay et au Chili. Tout allait de travers. Des gens qui hier encore étaient des habitués de la maison, des associés en qui l'on avait confiance, des amis de jeunesse, changèrent d'attitude, s'éloignèrent ou devinrent des ennemis. Le désespoir était grand et se nichait partout. C'est étrange, il y avait déjà alors parmi nous des optimistes aveuglés qui interprétaient chaque événement en notre faveur, démontraient par tous les moyens que la grandeur d'Hitler était imaginaire, que l'Allemagne était destinée à redevenir ce qu'elle avait été. Ce n'était qu'une question de temps. Papa, lui, sentait que la terre brûlait sous nos pieds et qu'il fallait chercher toutes les issues possibles. Appelfeld

Ce moment où tout se retourne, tout contre soi et tous surtout, Arendt l'évoque très bien également. Ce vide qui tout à coup se fait autour de vous, ces amis qui s'éloignent, ne vous trahissent pas forcément ou pas encore, mais cessent par peur souvent d'avoir encore quelque chose à faire avec vous. Klemperer racontera exactement la même histoire dans ses mémoires.

Aussi vieux que la haine humaine, le bannissement de ceux que l'on n'aime pas, que l'on punit, que l'on ne veut pas voir. De la nef des fous au bagne de Cayenne ; de l'interdiction de séjour à l'assignation à résidence ; éloigner, loin. Derrière des barreaux ou des murs. Isoler, dans des ghettos … il ne fut longtemps pas nécessaire d'exterminer.

Aussi vieux que la haine humaine, le bannissement de ceux que l'on n'aime pas, que l'on punit, que l'on ne veut pas voir. De la nef des fous au bagne de Cayenne ; de l'interdiction de séjour à l'assignation à résidence ; éloigner, loin. Derrière des barreaux ou des murs. Isoler, dans des ghettos … il ne fut longtemps pas nécessaire d'exterminer.

Rousseau se pose la question à juste titre : si pour sa faute on bannit le condamné au nom de quoi le peut-on punir de n'avoir pas respecté contrat et règles d'une cité à laquelle il n'appartient pas et qui, au reste, ne le reconnaît plus comme un homme.

C'est Catherine II qui contraignit les juifs de l'Empire dans une zone de résidence correspondant aux territoires pris à la Pologne et à la Lituanie. Les haines ordinaires n'eurent plus qu'à les cueillir un siècle et demi plus tard …

Mais Zweig vécut l'histoire au centre : vue de Vienne elle devait bien un peu être différente de celle vue de Galicie ou de Bucovine. Lui a vu un monde s'effondrer qu'il croyait solide ; mais tous ces juifs des confins, souvent à l'écart non seulement de la grande Histoire mais même de la petite, poursuivant à un rythme lent et cadencé une religiosité qui les isolait invariablement ou au contraire cherchant à se dépouiller de ce lourd passé et tentant en un milieu plus urbain d'épouser la modernité, comment vécurent-ils 18 ? cela changea-t-il vraiment quelque chose pour eux sinon qu'ils y perdirent parfois leur nationalité mais en rien ni l’animosité, au pire, l'indifférence, au mieux, qu'ils suscitaient ? Zweig dut bien le ressentir plus tard : pour émouvant qu'il fut, sa nostalgie n'éclairait qu'un tout petit éclat d'un kaléidoscope déjà brisé.

Je ne veux en rien revenir sur une histoire ou une théorie de l'antisémitisme - le sujet est trop vaste - je veux simplement ici tenter d'exprimer ce que peut signifier se retrouver dos au mur ou, ce qui revient au même; dos à la frontière.

Frontière

J'en ai parlé à plusieurs reprises pour être né dans une région frontalière - l'Alsace - qui plus est ayant connu une annexion à l'Allemagne entre 1871 et 1918 . Même dans des conditions moins dramatiques que celles que vécurent les juifs d'Europe centrale , l'Alsacien n'a jamais oublié l'expérience de 89 et quand il est juif, rien de l'émancipation qu'il lui dut.

De les avoir côtoyées, moi qui suis né après les catastrophes, j'ai tiré quelques leçons :

Le frontalier restera toujours plutôt celui dont on parle mais qui ne parle pas. La IIIe naissante n'eut d' autre ambition que d'effacer la perte de 70 mais l'Alsace resta un manque à combler, une province à recouvrer, une humiliation à venger … mais n'avait en réalité d'existence que négative. Comme en creux. On trouvera malaisément, en ces années-là, d'études sur ce qui se passait là-bas. L'alsacien n'était perçu que comme une pauvre et évidemment faible femme perdue dans un monde hostile attendant qu'on vienne le sauver des outrages qu'on lui fait ; déréalisée, en quelque sorte. La manière dont Paris repris possession de ces provinces et la désinvolture parfois brutale parfois seulement sotte avec laquelle on traita la population et voulut les administrer sans transition aucune le souligne assez bien. Est-ce de n'avoir pas souffert assez que l'Alsace ne put proposer à la France que les textes d'Erkmann-Chatrian et les dessins de Hansi qui n'allaient pas peu engoncer la région dans un aimable mais fallacieux folklore.

Le frontalier restera toujours plutôt celui dont on parle mais qui ne parle pas. La IIIe naissante n'eut d' autre ambition que d'effacer la perte de 70 mais l'Alsace resta un manque à combler, une province à recouvrer, une humiliation à venger … mais n'avait en réalité d'existence que négative. Comme en creux. On trouvera malaisément, en ces années-là, d'études sur ce qui se passait là-bas. L'alsacien n'était perçu que comme une pauvre et évidemment faible femme perdue dans un monde hostile attendant qu'on vienne le sauver des outrages qu'on lui fait ; déréalisée, en quelque sorte. La manière dont Paris repris possession de ces provinces et la désinvolture parfois brutale parfois seulement sotte avec laquelle on traita la population et voulut les administrer sans transition aucune le souligne assez bien. Est-ce de n'avoir pas souffert assez que l'Alsace ne put proposer à la France que les textes d'Erkmann-Chatrian et les dessins de Hansi qui n'allaient pas peu engoncer la région dans un aimable mais fallacieux folklore.

Avec leurs écrivains, tellement plus nombreux qu'il n'y paraît, sinon ces régions, en tout cas les juifs de ces régions (Appelfeld, Singer, Wiesel) trouvèrent à rompre le silence qui les étouffa, ou à suggérer pourquoi ils allaient se taire encore ou bien au contraire violer le serment ; à sauver ce yiddish que tout le monde méprisait mais qui pourtant nouaient jusqu'à hurler de silence les entrailles de leurs âmes. Ils sont la voix de l'autre côté, de ceux qui franchirent une ligne d'où l'on ne revient jamais véritablement et dont seul le silence est à hauteur de dignité.

Au mépris pas toujours poli ou à l'ignorance s'est rajoutée, parce que rien dans ce qui se passera ici ne sera anodin mais malheureusement aussi indélébile qu'indicible, se rajoutera la double malédiction du silence et de la mémoire. Les fils, tous ceux de ma génération, qui n'ont pas souffert, ne peuvent sans imposture prendre sur eux la souffrance de leur père mais ne sauraient pour autant s'en éloigner et la couvrir d'indifférence.

Les autodafés du Dr Goebbels n'étaient pas stupides : rien n'est plus dangereux qu'un livre qui, toujours, échappe à l'engloutissement. Rien n'est plus dangereux que la réflexion pour une idéologie qui n'aspire qu'à laisser se déchaîner la force des passions. Il fallait commencer par cela : la destruction des corps et l'anéantissement des âmes pouvaient encore attendre un peu. Pour dépravés, incultes et pervers que tous ces hommes pussent avoir été, tout dans leur démarche était calculé ; au millimètre.

Hannah Arendt dans le Origines du Totalitarisme avait parfaitement repéré ( ici et là notamment) que son objectif - ce qui est valable aussi bien pour le nazisme que pour le stalinisme - n'est pas tant de se débarrasser de ses ennemis mais de les dépouiller à ce point de toute réalité humaine que l'on pouvait, à la fin, douter même qu'ils existassent jamais. L'on sait que tous les camps étaient prévus pour fonctionner quelques années à peine après quoi on les détruisait et effaçait toute trace de leur existence. Ce fut le cas pour Sobibor. Qu'aux premiers revers on demanda aux Einsatzgruppen de déterrer les cadavres et d'effacer toute trace des charniers creusés quelques mois auparavant … Il ne s'agissait pas seulement de tuer mais d'effacer toute trace du meurtre ; pas seulement d'éliminer tout un peuple mais de le faire disparaître jusque dans les mémoires. Vernichtung était à prendre au pied de la lettre.

Hannah Arendt dans le Origines du Totalitarisme avait parfaitement repéré ( ici et là notamment) que son objectif - ce qui est valable aussi bien pour le nazisme que pour le stalinisme - n'est pas tant de se débarrasser de ses ennemis mais de les dépouiller à ce point de toute réalité humaine que l'on pouvait, à la fin, douter même qu'ils existassent jamais. L'on sait que tous les camps étaient prévus pour fonctionner quelques années à peine après quoi on les détruisait et effaçait toute trace de leur existence. Ce fut le cas pour Sobibor. Qu'aux premiers revers on demanda aux Einsatzgruppen de déterrer les cadavres et d'effacer toute trace des charniers creusés quelques mois auparavant … Il ne s'agissait pas seulement de tuer mais d'effacer toute trace du meurtre ; pas seulement d'éliminer tout un peuple mais de le faire disparaître jusque dans les mémoires. Vernichtung était à prendre au pied de la lettre.

Dans les pays totalitaires, tous les lieux de détention dirigés par la police sont faits pour être de véritables oubliettes où les gens glissent par accident , sans laisser derrière eux ces signes d'une existence révolue que sont ordinairement un corps et une tombe. Au regard de cette invention toute nouvelle pour se défaire des gens, la vieille méthode du meurtre, politique ou criminel, est assurément inefficace. Le meurtrier laisse un cadavre derrière lui et, même s'il essaie d'effacer les traces de sa propre identité, il n'a pas le pouvoir d'extirper celle de sa victime de la mémoire du monde survivant. La police secrète opère au contraire le miracle de faire en sorte que la victime n'ait jamais existé du tout. H Arendt, p 779

Où rescapés comme enfants de rescapés se trouvent pris au piège : s'il semble impossible de parler aux uns et presque usurpatoire de transmettre aux autres, ensemble, se taisant, feraient le jeu des bourreaux. Point n'est besoin de faire appel à des concepts étranges comme post-mémoire pour saisir l'aporie de la transmission.

La deuxième leçon tient à la fragilité autant qu'à l'arbitraire des frontières. En mes jeunes années on faisait la distinction entre celles qui étaient naturelles et les autres, artificielles. Elles sont pourtant toute de pures conventions. Le Rhin n'a pas changé son cours pourtant il cesse de séparer des territoires que l'on franchit presque par inadvertance comme on le pouvait faire jusqu'à la fin du XVIIIe. Ce sont les états modernes qui inventèrent les postes frontières que récemment ils auront démontés. Il est sur la N3 qui relie Forbach à Merlebach, un tronçon où la route longe la frontière sans que celle-ci soit véritablement marquée : autrefois une haie pas très haute et chétive ; aujourd'hui … rien, un vague aménagement des bas-côtés ! Enfant me fascinaient ces limites abstraites qui changeaient tout (bandes blanches au lieu de jaunes ; phares blancs au lieu de jaunes ; des marques de voiture ou d'autobus inédites … Comment ce rien pouvait-il encore laisser des traces, si longtemps après : à l'ex-frontière de 70, les trains - même les TGV - changent encore de voie circulation ? certaines des haines recuites d'Europe épousent encore les limites séparant Empire romain d'Occident et d'Orient … et l'antisémitisme se survit assez bien même en ce pays (Pologne, Biélorussie, Ukraine) où la présence juive est devenue confidentielle.

La deuxième leçon tient à la fragilité autant qu'à l'arbitraire des frontières. En mes jeunes années on faisait la distinction entre celles qui étaient naturelles et les autres, artificielles. Elles sont pourtant toute de pures conventions. Le Rhin n'a pas changé son cours pourtant il cesse de séparer des territoires que l'on franchit presque par inadvertance comme on le pouvait faire jusqu'à la fin du XVIIIe. Ce sont les états modernes qui inventèrent les postes frontières que récemment ils auront démontés. Il est sur la N3 qui relie Forbach à Merlebach, un tronçon où la route longe la frontière sans que celle-ci soit véritablement marquée : autrefois une haie pas très haute et chétive ; aujourd'hui … rien, un vague aménagement des bas-côtés ! Enfant me fascinaient ces limites abstraites qui changeaient tout (bandes blanches au lieu de jaunes ; phares blancs au lieu de jaunes ; des marques de voiture ou d'autobus inédites … Comment ce rien pouvait-il encore laisser des traces, si longtemps après : à l'ex-frontière de 70, les trains - même les TGV - changent encore de voie circulation ? certaines des haines recuites d'Europe épousent encore les limites séparant Empire romain d'Occident et d'Orient … et l'antisémitisme se survit assez bien même en ce pays (Pologne, Biélorussie, Ukraine) où la présence juive est devenue confidentielle.

Certaines des villes où vécurent ces hommes changèrent de nationalité à de multiples reprises entre l'Autriche, la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie et la Russie sans compter l'Allemagne … Passent les maîtres ; demeurent les haines.

On ne pourra éviter que la raison n'escamote, pour saisir son objet, toutes différences, spécificités, ou originalités anecdotiques. Pour ne point les trahir, les simplement omettre ou défigurer, il faut, oui, des récits, des musiques sans doute ; des icônes. Parce que les frontières en réalité dessinent des paysages intérieurs dont, même nous perdons parfois l'accès, mais où résonnent des langues oubliées parfois volontairement. Or, les langues sont musique.

Cette obsession pour la centralité, certains de ces homme la connurent. Comme tous les juifs assimilés, quelle qu'en fût la raison, il y eut désir, pas toujours conscient, d'effacer en soit toute judéité ; une répulsion étrange pour sa propre identité. Pour les juifs de ces contrées-là, elle était synonyme du yiddish. Quand Appelfeld arriva en terre d'Israël, on lui demanda d'être pionnier, certainement pas de geindre sur ses affres passées. Tout chez lui passe par la langue : la difficulté à être se traduisit par la difficulté à apprendre l'hébreu ; sa guérison par la volonté d'apprendre le yiddish comme si la langue et l'harmonie de ses mélodies lui pouvaient enfin faire retrouver les chemins perdus. Sans compter qu'il lui fallut régler ses comptes avec l'allemand qui était à la fois sa langue maternelle et la langue des assassins. Il dit juste en affirmant que perdre sa langue maternelle fait de vous un infirme pour la vie.

Voici ce que l'obsession de la centralité escamote : qui n'est pas seulement la haine ou l'indifférence que suscite sa différence mais ce refus de soi, cette rage de parler la langue des maîtres qui vous mutile d'une honte à jamais effaçable. Celle qui explique la langueur maussade de la mère d'Appelfeld aux soirs de shabbat et ce double exil où elle s'était enfermée.

Rien n'est plus émouvant que le récit fait de la mort de son grand-père que ce contraste entre la sagesse apparemment quiète, qui n'était pas résignation mais prière encore, et la colère du père ne supportant pas les palabres incessants accompagnant les cérémonies d'enterrement. Ainsi les vents soufflaient-ils cette année-là dans notre maison : le silence de Grand-père et la tempête de Papa.

Etre aux confins, oui, c'est claudiquer ! N'être jamais chez soi nulle part ou en tout cas perçu comme une manière d'intrus. Et manquer souvent de chuter.

Le grand-père qui semblait n'avoir fait jamais nulle concession au siècle mourut-avant de comprendre que, même son exil intérieur était de trop. La mort resta pour lui un chemin de prières, à peine plus long que d'ordinaire. Les autres se fracasseraient bientôt aux tranchants des haines ordinaires.

Terre

La terre brûlait sous nos pieds

Symbole d'à peu près tous les aspects de la vie humaine - et pourquoi ne le serait-elle pas tant elle est source longtemps quasi-exclusive de son activité depuis le néolithique ? - la terre fut aussi accaparée par tous les discours politiques, géopolitiques etc. Figure de la conquête et donc de la puissance, elle est aussi celle de l'identité, des racines - surtout dans les discours nationalistes où l'injure maximale demeure le cosmopolitisme - en même temps que celle de la tradition, des valeurs morales. Cette terre qui, dira-t-on, ne ment pas.

Symbole d'à peu près tous les aspects de la vie humaine - et pourquoi ne le serait-elle pas tant elle est source longtemps quasi-exclusive de son activité depuis le néolithique ? - la terre fut aussi accaparée par tous les discours politiques, géopolitiques etc. Figure de la conquête et donc de la puissance, elle est aussi celle de l'identité, des racines - surtout dans les discours nationalistes où l'injure maximale demeure le cosmopolitisme - en même temps que celle de la tradition, des valeurs morales. Cette terre qui, dira-t-on, ne ment pas.

La terre est toujours beaucoup plus que ce qu'elle semble devoir être. Y avoir accès ou non, la posséder en propre - c'est-à-dire la salir - ou s'en être à ce point détaché que la vie urbaine vous en aura érodé le sens et les valeurs ; en être ou non, vous définit un homme. Ceux-là n'y eurent jamais droit. D'où qu'ils vinssent, quoiqu'ils fussent souvent installés là depuis des générations, ils demeurèrent des intrus ; en tout cas des hôtes accueillis de mauvaise grâce. Tel était le poids de la diaspora : peu savent ce que signifie ne se sentir chez soi nulle part.

Avec ce sens précis du détail, avec ce seul verbe - brûler - Appelfeld dit ce que la situation avait alors d'extrême qui allait au-delà du piège qui se refermait sur eux ; confinait en réalité au mal absolu. Quand ce qui, usuellement vous porte et nourrit, au contraire vous consume et détruit, quand les valeurs systématiquement s'inversent, alors oui, antichambre du mal absolu, ce vide qui se fait autour de soi … la déréliction.

Cette inversion sera bientôt pratiquée dans les chambres à gaz où ce sera l'acte même de vie - respirer - qui tuera - comble de la perversité.

Voici la signature de l'extrême : quand plus rien ne peut plus vous venir au secours ni plus les amis que sa propre volonté. Qu'il ne reste plus qu'à lever les yeux avec mélancolie en espérant que les cieux s'entrouvrent ou en ne parvenant même plus à l'espérer.

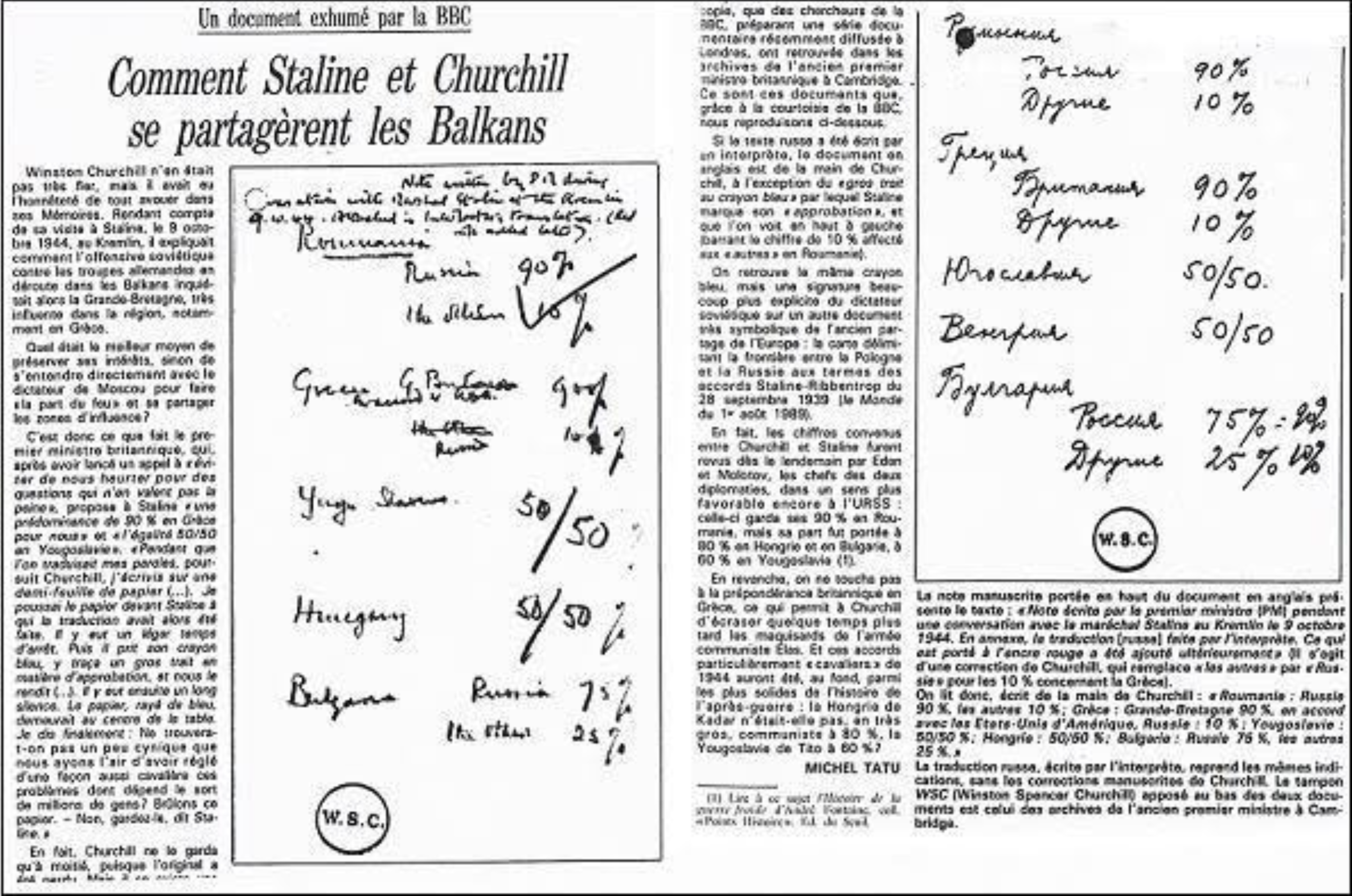

Un document exhumé par la BBC Comment Staline et Churchill se partagèrent les Balkans

21 janvier 1992 Le Monde

Winston Churchill n'en était pas très fier, mais il avait eu l'honnêteté de tout avouer dans ses Mémoires. Rendant compte de sa visite à Staline, le 9 octobre 1944, au Kremlin, il expliquait comment l'offensive soviétique contre les troupes allemandes en déroute dans les Balkans inquiétait alors la Grande-Bretagne, très influente dans la région, notamment en Grèce.

Quel était le meilleur moyen de préserver ses intérêts, sinon de s'entendre directement avec le dictateur de Moscou pour faire " la part du feu " et se partager les zones d'influence ?

C'est donc ce que fait le premier ministre britannique, qui, après avoir lancé un appel à " éviter de nous heurter pour des questions qui n'en valent pas la peine ", propose à Staline " une prédominance de 90 % en Grèce pour nous " et " l'égalité 50/50 en Yougoslavie ". " Pendant que l'on traduisait mes paroles, poursuit Churchill, j'écrivis sur une demi-feuille de papier (...). Je poussai le papier devant Staline à qui la traduction avait alors été faite. Il y eut un léger temps d'arrêt. Puis il prit son crayon bleu, y traça un gros trait en matière d'approbation, et nous le rendit (...). Il y eut ensuite un long silence. Le papier, rayé de bleu, demeurait au centre de la table. Je dis finalement : Ne trouvera-t-on pas un peu cynique que nous ayons l'air d'avoir réglé d'une façon aussi cavalière ces problèmes dont dépend le sort de millions de gens ? Brûlons ce papier. _ Non, gardez-le, dit Staline. "

En fait, Churchill ne le garda qu'à moitié, puisque l'original a été perdu. Mais il en existe une copie, que des chercheurs de la BBC, préparant une série documentaire récemment diffusée à Londres, ont retrouvée dans les archives de l'ancien premier ministre britannique à Cambridge. Ce sont ces documents que, grâce à la courtoisie de la BBC, nous reproduisons ci-dessous.

Si le texte russe a été écrit par un interprète, le document en anglais est de la main de Churchill, à l'exception du " gros trait au crayon bleu " par lequel Staline marqua son " approbation ", et que l'on voit en haut à gauche (barrant le chiffre de 10 % affecté aux " autres " en Roumanie).

On retrouve le même crayon bleu, mais une signature beaucoup plus explicite du dictateur soviétique sur un autre document très symbolique de l'ancien partage de l'Europe : la carte délimitant la frontière entre la Pologne et la Russie aux termes des accords Staline-Ribbentrop du 28 septembre 1939 (le Monde du 1 août 1989).

En fait, les chiffres convenus entre Churchill et Staline furent revus dès le lendemain par Eden et Molotov, les chefs des deux diplomaties, dans un sens plus favorable encore à l'URSS : celle-ci garda ses 90 % en Roumanie, mais sa part fut portée à 80 % en Hongrie et en Bulgarie, à 60 % en Yougoslavie (1).

En revanche, on ne toucha pas à la prépondérance britannique en Grèce, ce qui permit à Churchill d'écraser quelque temps plus tard les maquisards de l'armée communiste Elas. Et ces accords particulièrement " cavaliers " de 1944 auront été, au fond, parmi les plus solides de l'histoire de l'après-guerre : la Hongrie de Kadar n'était-elle pas, en très gros, communiste à 80 %, la Yougoslavie de Tito à 60 % ?

Le Monde