| index | précédent | suivant |

|---|

Abstraction

À présent, alors que j’essaie de me souvenir de ce qu’avait dit D., rien ne me vient hormis un flux de murmures et de mots, rien que des abstractions, aucune image. Le destin des abstractions est de s’accrocher à vous un instant puis de disparaître. Seuls les mots qui sont des images demeurent. Le reste est un brin de paille. Pourtant il me fallut des années pour me libérer des érudits, de leur tutelle, de leur sourire supérieur, et revenir à mes amis fidèles qui savaient qu’un homme n’est rien d’autre qu’une pelote de faiblesses et de peurs. Il ne faut pas en rajouter. S’ils ont le mot juste, ils vous le tendent comme une tranche de pain en temps de guerre, et s’ils ne l’ont pas, ils restent assis près de vous et se taisent. [1]

J’aime ce mot d’abord parce qu’il suggère bien plus que ce que nous en retenons ordinairement. Ensuite parce qu’il résume tout ce dans quoi j’ai pataugé ma vie durant, en m’y perdant souvent, m’y éclairant quelquefois mais me cognant si souvent aux parois.

Idée générale : oui ! l’abstraction est cet acte intellectuel qui permet de « dégager d'un ensemble complexe les traits communs aux éléments ou aux individualités qui le composent. » ce qui veut dire – qui nous amène au sens usuel du terme – ne pas tenir compte des traits qui ne sont pas vérifiés pour tous les éléments mais que de quelques-uns. Abstraire, c’est ce que suggérait Aristote, c’est n’envisager que les attributs essentiels – ce qui fait qu’une chose continue à être ce qu’elle était – exclure ce qui ne participe pas de son essence – les attributs accidentels. Cette abstraction, comme l’indique parfaitement le dictionnaire peut se traduire soit par un concept, soit par un symbole, soit encore par une représentation simplifiée.

Voici qui est dit et semblerait presque trop simple si ce n’était douloureux. Penser, mais à y bien regarder, parler, c’est trancher, couper, isoler, escamoter voire ignorer. Tout a l’air de se passer comme si – et c’est bien le pari à la fois de la philosophie et des sciences – ce que l’on gagnait en savoir en éliminant les qualités, les détails est largement supérieur à ce que l’on perd ou que, pour être précis, que ces détails que l’on méprise, ne sont pas d’un poids suffisant pour altérer en rien la vérité produite.

Pour ce qui engage les sciences de la matière c’est vraisemblable ; pour ce qui est de l’existence, du concret tel qu’il se donne à nous, beaucoup moins. Les sciences ont quitté depuis bien longtemps les rives ordinaires en présentant un monde que nous nous éreintons à comprendre ; qu’elles ne savent plus dire l’épaisseur noire de la pierre non plus que l’émotion fugace devant la rose perlée de rosée.

Comme s’il fallait plutôt perdre de ce côté-ci ce que l’on avait eu gagné là ; et qu’il fût plus qu’incertain qu’on eût gagné ici ce que l’on avait eu perdu là. En matière de savoir il est quelque chose – qui n’est ni l’innocence ni la naïveté -que l’on aura perdu dès les origines ; le chemin de la connaissance est un sentier ronceux où l’on renonce vite à l’évidence des matins prometteurs pour quelques scories péniblement arrachées. Ni qu’en rien ceci nous aidât à vivre.

Bien sûr cela justifie la création artistique … mais n’explique rien ; ni évidemment comment il faut s’y prendre ni la place à accorder à ces scories que la raison a méprisées

Ce passage intervient juste après qu’Appelfeld eut narré son parcours intellectuel et sa rencontre avec Sholem, Buber et Agnon ainsi que les commentaires qu’on lui fit après ses premières publications. Qu’il doutât de lui-même et de la voie à suivre, quoi d’étonnant lui qui fut arraché si tôt au monde des études, lui dont la parole même était souffrance. Que les éditeurs lui fissent des remarques parfois bien peu amènes et des critiques parfois violentes sur la légitimité de son écriture voici qui est courant – nul n’est prophète en son pays : les éditeurs sont mieux formés à repérer ce qui pourrait faire succès éditorial que qualité esthétique. Que cela lui fut d’autant plus douloureux qu’il se cherchait encore et que l’écriture surtout en hébreu ne lui était pas aisée, ne fait aucun doute. Mais ce qu’il note, qui à la fois lui fit mal et que pourtant il a oublié, ce sont les remarques d’un ami, brillant, universitaire et fils d’universitaire qu’il ne nomme pas autrement que par l’initiale D. – remarques qui, toutes négatives, allaient dans le même sens d’une impasse où il se serait fourvoyé qui l’empêcherait d’ajuster jamais ses mots à sa pensée.

Ce passage intervient juste après qu’Appelfeld eut narré son parcours intellectuel et sa rencontre avec Sholem, Buber et Agnon ainsi que les commentaires qu’on lui fit après ses premières publications. Qu’il doutât de lui-même et de la voie à suivre, quoi d’étonnant lui qui fut arraché si tôt au monde des études, lui dont la parole même était souffrance. Que les éditeurs lui fissent des remarques parfois bien peu amènes et des critiques parfois violentes sur la légitimité de son écriture voici qui est courant – nul n’est prophète en son pays : les éditeurs sont mieux formés à repérer ce qui pourrait faire succès éditorial que qualité esthétique. Que cela lui fut d’autant plus douloureux qu’il se cherchait encore et que l’écriture surtout en hébreu ne lui était pas aisée, ne fait aucun doute. Mais ce qu’il note, qui à la fois lui fit mal et que pourtant il a oublié, ce sont les remarques d’un ami, brillant, universitaire et fils d’universitaire qu’il ne nomme pas autrement que par l’initiale D. – remarques qui, toutes négatives, allaient dans le même sens d’une impasse où il se serait fourvoyé qui l’empêcherait d’ajuster jamais ses mots à sa pensée.

Pourquoi l'ont-elles blessé plus que celles des autres sinon parce qu'il faisait partie de ces intellectuels, érudits, universitaires dont il aurait aimé être lui qui, en arrivant en Israël, avait tout à apprendre - même pas à réapprendre - dont on moins il guettait l'approbation ne serait-ce que pour se donner le courage de poursuivre ?

J'y lis deux choses :

Cette si ambivalente relation aux intellectuels faite de fascination, en tout cas d'admiration, mais d'une incroyable distance. Il finira pourtant comme eux : universitaire ; écrivain. Il serait sot d'y soupçonner un quelconque anti-intellectualisme. J'y repère pourtant la même désillusion que celle qu'éprouva Arendt en considérant que ceux qui s'alignèrent (Gleichschaltung) le plus vite furent les intellectuels, pris au piège de leurs propres théories, ce qui n'était pas le cas, moins en tout cas, des milieux populaires. Appelfeld y souligne leur incapacité à être amis, la préoccupation exclusive de leur réputation, théorie. Stérilisant, écrit-il. Castrateurs ? On retrouve en tout cas cette même impuissance à vivre que dénonçait Nietzsche.

Insoutenable aporie, où il est aisé de s'enterrer : entre l'impossibilité de ne pas penser et l'odieux enfermement que l'on y risque. Deux excès, proclamait Pascal : oui mais comment les éviter ? Appelfeld n'a pas tort : il n'est d'autre voie que la philosophie ou la littérature pour approcher ce que Buber appelait la question secrète, cette sphère de l'intime qui est précisément le contraire de l'extrême.

Insoutenable aporie, où il est aisé de s'enterrer : entre l'impossibilité de ne pas penser et l'odieux enfermement que l'on y risque. Deux excès, proclamait Pascal : oui mais comment les éviter ? Appelfeld n'a pas tort : il n'est d'autre voie que la philosophie ou la littérature pour approcher ce que Buber appelait la question secrète, cette sphère de l'intime qui est précisément le contraire de l'extrême.

Mais quoi, en sommes-nous capables ? Sans doute non - qui n'est pas une excuse pour ne le point tenter.

Quoique je fasse je serai toujours ou trop près de cette fleur pour n'y pas désespérer de ses flétrissures si enhardies déjà ou trop loin pour n'y considérer qu'une aimable décoration. A quelle distance se tenir pour n'être tenté ni de la cueillir ni de la seulement concevoir - ce qui d'ailleurs revient au même ? Quoique je fasse, devant ce soleil qui se couche et offre un magnifique dégradé de couleurs, je serais toujours partagé entre ces langueurs faussement romantiques et ce déferlement de méditations qui m'en éloigneront à mesure que je tenterai de m'en approcher. Et pour les deux, les voulant photographier, déchiré entre la passion du vrai et la nécessité du beau …

Rester, désespérément à mi-chemin.

Mais j'y apprécie, qui justifie en grande partie la manière d'écriture d'Appelfeld, cette exigence qu'il nourrit d'une idée constamment porteuse d'une image. Sans doute est-ce ceci qui explique le soin qu'il prit à offrir ce détail où s'incarnera au mieux l'idée. Le secret est là assurément qui me fait croire qu'entre philosophie et littérature, la distance, quoique malaisée, n'est pas si grande.

Je n'ai jamais cru en la possibilité d'une philosophie désincarnée et me sais en avoir choisi le chemin pour cet idéal de sagesse plus que de vérité, pour cette certitude qu'il n'était pas théorie qui vaille qui ne changerait ni notre être ni notre manière d'être. A ce titre, faut-il s'en étonner, je préfère le personnage Montaigne à ce monstre froid et métronomique de Kant quand même je doive à ce dernier beaucoup de mes épreuves intellectuelles. J'avais aimé en son temps cette argumentation bachelardienne rappelant que le réel scientifique tout horriblement abstrait et éloigné de nos approches empiriques qu'il soit, était bien plus concret, parce que plus riche de déterminations, que ce qu'usuellement nous estimons de la réalité empirique.

Peut-être les anciens eurent-ils raison de considérer dans la question de l'image une question centrale. Pauvre ou riche, invitation insidieuse à l’idolâtrie ? Quand elle épargne les mots creux ou vaniteux, elle est inestimable.

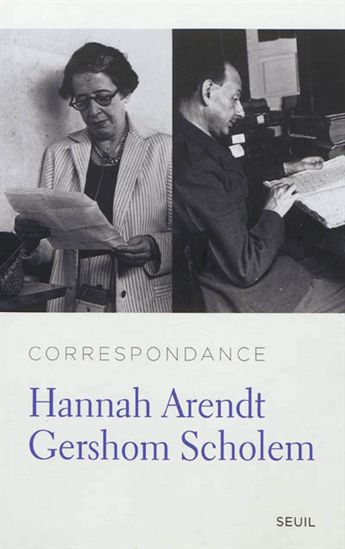

Aujourd'hui encore, relisant la polémique entre Arendt et Scholem, telle que la retranscrit leur correspondance, je ne puis m'empêcher d'être surpris par la violence déchaînée et l'incompréhension mimée … Affaire de dogmatisme, non tant. Scholem savait ce qu'il faisait : soupçonner chez son interlocutrice un antisémitisme paradoxal ou l'accuser de ne pas aimer le peuple auquel elle appartenait n'avait rien d'anodin. Qu'Arendt se soit en partie trompée en aggravant les responsabilités des conseils juifs semble aujourd'hui avéré ; que le concept banalité du mal, qui figure en sous-titre de l'ouvrage incriminé, eût mérité quelques prudences ou en tout cas, vu la charge de controverses qu'il implique, des explications bien plus circonstanciées me semble tout aussi exact. Rien ne justifiait pourtant ces flèches incisives, d'un odieux finement ourlé, qu'autant Scholem que Jonas lui infligèrent. Il n'y a, décidément jamais loin de l'intellectuel à l'inquisiteur - en tout cas au prêtre. C'est le même dogmatisme à l'œuvre, la même intransigeance. La même violence. Et même si les manières y sont plus raffinées, elles n'en sont pas moins fréquemment barbares.

Aujourd'hui encore, relisant la polémique entre Arendt et Scholem, telle que la retranscrit leur correspondance, je ne puis m'empêcher d'être surpris par la violence déchaînée et l'incompréhension mimée … Affaire de dogmatisme, non tant. Scholem savait ce qu'il faisait : soupçonner chez son interlocutrice un antisémitisme paradoxal ou l'accuser de ne pas aimer le peuple auquel elle appartenait n'avait rien d'anodin. Qu'Arendt se soit en partie trompée en aggravant les responsabilités des conseils juifs semble aujourd'hui avéré ; que le concept banalité du mal, qui figure en sous-titre de l'ouvrage incriminé, eût mérité quelques prudences ou en tout cas, vu la charge de controverses qu'il implique, des explications bien plus circonstanciées me semble tout aussi exact. Rien ne justifiait pourtant ces flèches incisives, d'un odieux finement ourlé, qu'autant Scholem que Jonas lui infligèrent. Il n'y a, décidément jamais loin de l'intellectuel à l'inquisiteur - en tout cas au prêtre. C'est le même dogmatisme à l'œuvre, la même intransigeance. La même violence. Et même si les manières y sont plus raffinées, elles n'en sont pas moins fréquemment barbares.

La dialectique a belle allure et parut longtemps du dernier raffinement. D'aucuns tentèrent même d'ériger la controverse en forme canonique du débat ! Je ne crois décidément pas en ce travail du négatif qui autorise tous les débordements.

Je ne l'aime en tout cas pas, soyons plus précis. Bach ne compose pas mieux que Mozart, non plus que Balzac écrirait mieux que Proust. l est bien un moment où, en art, l'auteur se retire pour laisser sa place à l'œuvre.

Voici l'abstraction telle que je l'entends.

À présent, alors que j’essaie de me souvenir de ce qu’avait dit D., rien ne me vient hormis un flux de murmures et de mots, rien que des abstractions, aucune image. Le destin des abstractions est de s’accrocher à vous un instant puis de disparaître. Seuls les mots qui sont des images demeurent. Le reste est un brin de paille. Pourtant il me fallut des années pour me libérer des érudits, de leur tutelle, de leur sourire supérieur, et revenir à mes amis fidèles qui savaient qu’un homme n’est rien d’autre qu’une pelote de faiblesses et de peurs. Il ne faut pas en rajouter. S’ils ont le mot juste, ils vous le tendent comme une tranche de pain en temps de guerre, et s’ils ne l’ont pas, ils restent assis près de vous et se taisent.

000

0

J’étudiais la littérature yiddish et la littérature hébraïque, mais j’étais de plus en plus attiré par la Kabbale et le hassidisme. Gershom Scholem dispensait ses cours comme un magicien et hypnotisait tout le monde. De Buber, on ne savait dire s’il était un professeur selon le modèle allemand ou s’il était un rabbin hassid. Tous deux cultivaient un cercle d’admirateurs. La langue de la Kabbale et celle du hassidisme me parlaient bien plus que la littérature de la Haskala, et que bon nombre de textes de la littérature résurrectionnelle. L’approche sociologique m’était étrangère. Dès mes débuts, j’avais senti que la littérature n’est pas le terreau adéquat pour l’étude sociologique. La vraie littérature traite du contact avec les secrets du destin et de l’âme, en d’autres mots : la sphère métaphysique.