| index | précédent | suivant |

|---|

Néologisme, intolérance et sottise : Invisibilisation ; dégenrer ; invisibiliser

Je ne sais pas ce qui, de la chose ou des commentaires que ceci suscita tant de la part d'universitaires que de journalistes y contribua le plus …mais oui un véritable agacement quand ce n'est pas de l'inquiétude..

Il y a un an à peine ces manifestations autour de Polanski visant sinon à interdire en tout cas à empêcher la projection de son dernier film J'accuse refusant de distinguer d'entre l'homme et l'œuvre ; il y a quelques jours des protestations contre la nomination de Darmanin au ministère de l'Intérieur du fait de la plainte pour vil déposée contre lui - ah bon à Bercy c'était moins gênant ? - d'autres encore pour l'expression d'homme à homme utilisée par Macron pour justifier l'explication qu'il eut avec ce dernier avant sa nomination ; des manifestations devant l'Hôtel de Ville contre la nomination de C Girard suspecté d'avoir entretenu des relations suivies avec Matzneff ; la remise en question de Dupont-Moretti fraîchement nommé place Vendôme pour les propos peu amènes qu'il tint au sujet du mouvement #metoo ("Le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole et c’est très bien. Mais il y a aussi des 'follasses' qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux. Peu de gens raisonnables peuvent me démentir sur ce point.") tout cela sur fond d'éloge après la disparition de Gisèle Halimi ! Tout ceci après les actions visant à empêcher Cantat de se produire en scène …

C'est ce mélange qui me dérange pour l'amalgame qu'il suppose ; pour la malhonnêteté qu'il cache ; pour le purisme inquisitorial qu'il véhicule.

Que Dupont-Moretti ne soit pas toujours d'une légèreté folle soit ! mais les propos qu'il prononça ne sont en rien délictueux. Les nier, en débattre pourquoi pas, toute autre action relèverait du délit d'opinion. Que sa nomination puisse interpeller au nom d'éventuels conflits d'intérêt ou déranger, pourquoi pas ? - notamment les magistrats pour des propos autrefois tenus sur la magistrature se peut comprendre. Mais sa nomination relève du politique ; elle connaîtra en son temps sa sanction politique. Où est le problème ?

Que Dupont-Moretti ne soit pas toujours d'une légèreté folle soit ! mais les propos qu'il prononça ne sont en rien délictueux. Les nier, en débattre pourquoi pas, toute autre action relèverait du délit d'opinion. Que sa nomination puisse interpeller au nom d'éventuels conflits d'intérêt ou déranger, pourquoi pas ? - notamment les magistrats pour des propos autrefois tenus sur la magistrature se peut comprendre. Mais sa nomination relève du politique ; elle connaîtra en son temps sa sanction politique. Où est le problème ?

Que Girard entretint des relations avec Matzneff du fait de son poste chez Yves St Laurent ; que celles-ci se prolongèrent plus qu'il ne l'affirma dans un premier temps, est avéré. Mais quoi ? s'il fallait incriminer tous ceux qui, pour des raisons incompréhensibles parfois, firent des largesses, ouvrirent des portes ou aidèrent cet écrivain sulfureux, beaucoup seraient inculpés ! Pivot en tête qui le reçut à de multiples reprises. Sans compter tous ceux qui furent à la manœuvre pour qu'il obtînt le prix Renaudot Essai en 2013. Le comportement de Girard est sans doute regrettable. Il n'était pas délictueux.

Je sais bien n'être pas le mieux placé pour tenir de tels propos : je suis un homme mais le féminisme de certaines relève plus du discours incriminant, suspicieux ; frise la délation.

Je ne détesterais pas que l'on rappelât combien - fort heureusement - les choses ont changé jusque et y compris dans la perception des comportements sexuels déviants, pervers, criminels.

Doit-on rappeler l'affaire des ballets roses ? En 1959, André Le Troquer, édile de la République, à deux reprises président de la Chambre sous la IV, élu socialiste d'autant plus respectable apparemment qu'ancien combattant de la guerre de 14 et résistant, est mis en cause puis condamné pour détournement de mineures. Affaire sordide mais l'expression ballets roses par quoi on la désigna souligne assez bien le mélange de réprobation mais de complaisance narquoise avec quoi l'opinion publique la reçut. Le jugement final est un modèle de complaisance :

Doit-on rappeler l'affaire des ballets roses ? En 1959, André Le Troquer, édile de la République, à deux reprises président de la Chambre sous la IV, élu socialiste d'autant plus respectable apparemment qu'ancien combattant de la guerre de 14 et résistant, est mis en cause puis condamné pour détournement de mineures. Affaire sordide mais l'expression ballets roses par quoi on la désigna souligne assez bien le mélange de réprobation mais de complaisance narquoise avec quoi l'opinion publique la reçut. Le jugement final est un modèle de complaisance :

Mais, on ne peut pas ne pas tenir compte d'un long passé de services rendus. Le tribunal n'entend nullement épargner un homme politique, mais il ne doit pas accabler un vieil homme pour qui le fait d'avoir été traduit devant la justice a constitué une épreuve bien plus dure que pour ses coprévenus. Le Monde du 11 juin 1960

Ceci n'excuse pas cela : on aurait tort néanmoins de tenir pour rien l'évolution des mentalités et les progrès faits en la matière. Ceci n'excuse pas cela mais en regard du comportement d'un Le Troquer, ou d'un Matzneff quelle est la faute commise par Girard ? Nul ne pouvait ignorer les déviances sexuelles de Matzneff : il n'en a jamais fait mystère ; elles sont surtout l'objet quasi-exclusif de ses écrits. Qui l'a lu n'en ignorait aucun détail.

Voici qui m'intéresse plus : l'évolution des sensibilités, des mentalités sur de tels sujets comme sur d'autres au reste : l'esclavage notamment et les multiples crimes et exactions de la période coloniale.

Or, déboulonner des statues ; pointer du doigt tel ou tel, vouloir faire jouer les M Propre aux entreprises pour repérer qui de Hennessy, Marie Brizard ou Axa se sera le moins compromis dans les commerces triangulaires ; dénoncer untel ou untel non pour ses actes mais pour ses propos ou pour sa supposée connivence avec des comportements délictueux ; vouloir empêcher tel chanteur de se produire ou tel metteur en scène de diffuser son film ce n'est pas seulement abandonner toute raison au profit d'une émotion - sans doute légitime - offerte en pâture à l'opinion publique ; c'est entrer dans le cercle infernal, vite vicieux, rapidement incontrôlable de l'épuration.

Le politique a besoin de raison ; de débats ; s'accommode mal des passions et colères souvent bien démagogiquement agitées ; trop souvent mal éteintes.

Il en va de même pour la justice ! Je n'ai pas d'estime particulière pour Darmanin : c'est un homme de droite, il en a le droit ! il est rongé d'ambitions - il en est tellement d'autres. Il n'a pas été pire ministre du budget que d'autres. Alors quoi ? Qu'on prouve les faits, qu'on l'inculpe et le juge ; qu'on le condamne si les faits sont avérés ou prouvés ! en attendant . qu'on se taise

Ceux qui arguèrent de la pureté ont rarement laissé de bons souvenirs.

Voici qui m'agace plus encore : cette curieuse manie, apparemment héritée des USA de se croire avoir tout résolu en passant par les mots. On nous fit mauvais procès avec l'écriture inclusive, avec une grammaire qui, forteresse du machisme ordinaire, continuerait à faire le masculin l'emporter sur le féminin oubliant que ces genres grammaticaux n'ont jamais rien eu à voir avec la différenciation sexuelle.

Alors on ne parle plus de sexe mais de genre - eh oui les mots font peur chez ces puristes - plus d'auteur mais d'autrice (??!!) au point comble du ridicule de voir la presse s'enthousiasmer de ce qu'un maire écologiste désirant repenser les cours de récréation des écoles de sa ville se voit affubler du projet de les végétaliser et dégenrer sous prétexte que ceci signifie aussi ôter toute marque de terrain de foot, sport éminemment et foncièrement viril !

Alors on ne parle plus de sexe mais de genre - eh oui les mots font peur chez ces puristes - plus d'auteur mais d'autrice (??!!) au point comble du ridicule de voir la presse s'enthousiasmer de ce qu'un maire écologiste désirant repenser les cours de récréation des écoles de sa ville se voit affubler du projet de les végétaliser et dégenrer sous prétexte que ceci signifie aussi ôter toute marque de terrain de foot, sport éminemment et foncièrement viril !

Le meilleur du féminisme s'était battu en son temps (avec notamment S de Beauvoir) pour dénoncer cet essentialisme invraisemblable qui est la forme idéologique que prend tout ostracisme ou ségrégation - comme souvent ce l'est aussi pour le racisme et toute forme moderne de suprémacisme - et voici que contre toute logique tel sport ou même l'espace public lui-même est essentialisé sous l'horrible vocable de genré ! Sans logique on s'en prendra à telle ou telle mention d'une page Wikipédia sans réaliser qu'en réalité on tombe dans le travers qu'on prétend dénoncer

Entre un espace public encore trop genré - dixit M Perrot - et l'invisibilisation, on atteint des sommets jargonneux insoupçonnés … mais que diantre croit-on avoir expliqué en passant ainsi par la case nominaliste ?

Invisibilisation est caractéristique des contresens qu'un pseudo-concept peut produire. Il suppose effectivement des procédés, règlements, dispositifs sociaux soigneusement orchestrés par une volonté déterminée, tenace et parfaitement consciente d'elle-même pour gommer la présence et la visibilité de cette présence. Il ne s'agit évidemment pas de nier que la culture européenne pour un entrelacs serré de raisons parfois très différentes est historiquement misogyne. Si sens il y a d'une lutte féministe, elle consisterait évidemment à rendre possible une présence, action et influence des femmes à parité avec les hommes. Invisibiliser dit le contraire : que les femmes seraient visibles et qu'on chercherait à ce qu'elles ne le soient plus. Or, même si des avancées sont observables, c'est plutôt du contraire qu'il s'agit ! Mis à part les propos extravagants d'un Zemmour évoquant une guerre d'extermination du mâle blanc hétérosexuel … décidément, je ne vois pas.

Il ne s'agit pas de nier les discriminations ; non plus que les préjugés. Mais quoi ? Qu'est-ce que dégenrer peut bien vouloir signifier ? Faut-il condamner une activité, une profession, un sport sous prétexte qu'il soit majoritairement exercé par un sexe plutôt qu'un autre ? Cela fait depuis longtemps que les interdits d'accès à certaines professions ont été levés. Que la parité ne soit pas encore atteinte ! soit ! Mais condamne-t-on l'enseignement parce qu'il est très majoritairement exercé par des femmes au primaire et dans le secondaire et qu'elles sont désormais entrées de plain-pied dans le supérieur même si pour le grade de professeur de gros progrès restent à faire ? Ceci aurait-il un sens de vouloir dégenrer l'enseignement ou les professions médicales ?

Il ne s'agit pas de nier les discriminations ; non plus que les préjugés. Mais quoi ? Qu'est-ce que dégenrer peut bien vouloir signifier ? Faut-il condamner une activité, une profession, un sport sous prétexte qu'il soit majoritairement exercé par un sexe plutôt qu'un autre ? Cela fait depuis longtemps que les interdits d'accès à certaines professions ont été levés. Que la parité ne soit pas encore atteinte ! soit ! Mais condamne-t-on l'enseignement parce qu'il est très majoritairement exercé par des femmes au primaire et dans le secondaire et qu'elles sont désormais entrées de plain-pied dans le supérieur même si pour le grade de professeur de gros progrès restent à faire ? Ceci aurait-il un sens de vouloir dégenrer l'enseignement ou les professions médicales ?

C'est une chose d'étudier l'évolution de la parité, c'en est une autre et elle relève du politique, de favoriser tous les dispositifs qui faciliteraient la parité - de ce point de vue la loi sur la parité adoptée dans les années Jospin aura marqué étape et l'engagement depuis Hollande de gouvernements paritaires a été respecté même s'il n'est pas sanctionné par une loi.

Beaucoup reste à faire évidemment et une partie relève de l'évolution des mentalités : celle-ci ne relève pas de la loi mais je ne suis pas certain que les invectives délatrices les favorisent vraiment.

Alors oui, bien sûr, je ne suis qu'un homme et sans doute ne mesuré-je pas correctement les souffrances produites par ces inégalités ; je suis un homme et sans doute m'est-il facile de voir plutôt les avancés que le chemin à parcourir. Je puis comprendre les luttes, les revendications ; je puis même comprendre que, par définition, elles ne respectent pas toujours les codes d'une bienséance bourgeoise. Il n'est pas de révolte qui ne soit outrancière !

Mais quand même, fallait-il pour autant - répétition du même travers nominaliste - faire appel à ce pseudo-concept de tone policing qui là encore est délicieuse manière de contourner le débat en discréditant la critique ? Pédoland relevait ici de l'injure, inutile, sotte ; je comprends l'agacement d'Hidalgo. On n'a rien à gagner, jamais, à disqualifier la parole de l'autre sous l'argument d'intentions troubles, partisanes, intéressées. C'est esquiver le débat en croyant neutraliser l'adversaire. A ce jeu là aucun homme jamais n'aurait légitimité à parler des femmes ni à l'inverse les femmes des hommes. La différenciation sexuelle n'implique pas la guerre ni la passion trouble de l'éviction de l'autre.

Mais quand même, fallait-il pour autant - répétition du même travers nominaliste - faire appel à ce pseudo-concept de tone policing qui là encore est délicieuse manière de contourner le débat en discréditant la critique ? Pédoland relevait ici de l'injure, inutile, sotte ; je comprends l'agacement d'Hidalgo. On n'a rien à gagner, jamais, à disqualifier la parole de l'autre sous l'argument d'intentions troubles, partisanes, intéressées. C'est esquiver le débat en croyant neutraliser l'adversaire. A ce jeu là aucun homme jamais n'aurait légitimité à parler des femmes ni à l'inverse les femmes des hommes. La différenciation sexuelle n'implique pas la guerre ni la passion trouble de l'éviction de l'autre.

Il y a, ici, un déchaînement de rage, pour ne pas dire de haine, qui brouille tout. Mais ce déluge de passions camoufle - assez mal - un singulier manque de culture - notamment politique.

Oh que j'aimerais que chercheurs divers, politiques et acteurs sociaux prennent le temps de comprendre, de se parler plutôt que de focaliser leur vindicte sur trois ou quatre cas limites qui sont autant d'arbres cachant la forêt. Mais notre époque, qui est celle du plus grand brouillage idéologique qui soit, qui a perdu tous ses repères théoriques, politiques, n'a plus que ces grandes indignations, ces coups de sang passionnels à nous offrir … qui seront, demain, récupérés par d'autres.

Inquiet vraiment.

Je ne puis m'empêcher de me souvenir d'une vieille colère d'il y a quarante ans : me retrouvant avec quelques connaissances gauchistes, trotskistes autant qu'il m'en souvienne - mais qui saurait encore se souvenir aujourd'hui ce que cela signifiait ? - je fus pris à partie pour des positions pro-palestiniennes nécessairement troubles étant juif !

Vous les juifs ! m'entendis-je objecter. C'est cela qui me fit alors réagir. J'étais catégorisé immédiatement, rangé dans une petite case en raison de mon identité, de mes racines, de mes origines. Essentialisé comme on dirait aujourd'hui ! Je m'entends encore leur répondre que plutôt que de pointer leurs index suspicieux, j'eusse de loin préféré, au moins par camaraderie, qu'ils s'enquissent de ce que voulait dire pour moi être juif plutôt que de faire comme si la réponse allait de soi …

C'est un peu de ceci que j'aimerais qu'on ait aujourd'hui l'honnêteté : se demander ce que cela veut dire, aujourd'hui, dans ce monde en pleine transition, pour nous d'être un homme pour un homme ou une femme pour une femme. Et comment nous voyons l'autre.

Parce qu'il est, au moins une chose dont je sois certain c'est qu'il n'est aisé ni pour les uns ni pour les autres de se réaliser dans une identité sexuelle qui est socialement surdéterminée.

Ce serait quand même plus fécond que ces glapissements. Non ?

Si, depuis plus d’un siècle, la situation des femmes dans la société occidentale a évolué, leur occupation dans l’espace public, encore très genré, reste au cœur des revendications féministes.

- Michelle Perrot : «Selon un modèle hérité du XIXe siècle, la place des femmes a été invisibilisée»

Il est des mots qui se conjuguent différemment au féminin et au masculin. Le mot «public», par exemple. «L’homme public, éminent sujet de la Cité, doit en incarner l’honneur et la vertu, écrit l’historienne Michelle Perrot. Dépravée, débauchée, la fille publique est une "créature", femme commune qui appartient à tous.» La phrase résume à elle seule la dissymétrie entre les places accordées aux femmes et aux hommes dans l’espace commun. Aux uns le Panthéon, aux autres le bordel.

Depuis le XIXe siècle, la situation a évidemment bien changé. Mais l’occupation de l’espace public par les femmes est plus que jamais au cœur des revendications féministes : le harcèlement de rue commence seulement à être reconnu, les équipements sportifs publics visent (et de fait rassemblent) avant tout des garçons, et l’urbanisme a toujours du mal à répondre au sentiment de vulnérabilité des femmes (selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en 2018, plus de la moitié des femmes ont peur la nuit dans les transports en commun).

Aujourd’hui encore, l’espace public - la rue, comme l’agora politique - est imaginé par et pour des hommes. En février dernier, un avis de Conseil économique, social et environnemental (Cese) estimait que si l’espace public était «longtemps resté à l’écart des réflexions sur les inégalités de genre», il était «urgent» que les choses changent. Il proposait notamment d’encourager l’orientation des femmes dans les métiers de l’urbanisme, de fixer un objectif de parité dans l’attribution des noms des rues, de mieux éclairer la voie, de multiplier les bus avec des arrêts à la demande, etc. Michelle Perrot, pionnière de l’histoire des femmes, mais aussi spécialiste du monde ouvrier et de la prison, publie une nouvelle édition de son livre coécrit avec Jean Lebrun, la Place des femmes (Textuel). Dans sa version beau livre, l’ouvrage s’accompagne d’une centaine de tableaux, caricatures et photographies qui illustrent l’histoire de cette «difficile conquête de l’espace public» par les femmes.

Les femmes ont sans cesse dû batailler pour se faire une place dans l’espace public. Pourtant, aussi loin qu’on remonte, elles n’en ont jamais été totalement absentes…

Leur place a en effet été largement invisibilisée. Nous avons hérité d’un modèle très ségrégué mis sur pied au XIXe siècle dans la foulée de la Révolution française. Sous l’influence notamment de la pensée anglaise, les penseurs de la démocratie occidentale organisent l’espace selon une séparation public-privé. Dans l’espace public, les hommes sont au sommet. A eux la politique. Aux femmes, la maison, la famille, le privé - mais toujours, ne l’oublions pas, sous le contrôle des hommes.

Aujourd’hui, la frontière entre public et privé n’est plus du tout la même. Et ce brouillage des frontières a rejailli sur le rapport entre les sexes. Cette évolution est en large partie le résultat de l’action de femmes qui ont contesté cette division depuis fort longtemps. Au XVIIe siècle déjà, des femmes veulent écrire, prendre la parole… certaines l’ont fait, beaucoup plus qu’on le croit d’ailleurs : au XVIIe siècle en France, ce sont des femmes de l’aristocratie qui ont créé les genres du roman et de la nouvelle.

Et les femmes du peuple, elles, descendent dans la rue. Pourquoi ?

L’une des plus grandes violences, du XVIIe jusqu’au début du XIXe siècle, sont les crises de subsistance : le pain manque, les prix montent. Et ce sont les femmes qui manifestent sur les marchés, ce sont elles qui protestent contre la spéculation. Les femmes, les paysannes notamment, ont eu un très grand rôle dans ces insurrections. Puis à partir du milieu du XIXe siècle, avec la régularisation des prix et le développement des chemins de fer, le prix du pain se stabilise et les femmes sont à nouveau moins présentes dans l’espace public.

L’industrialisation met-elle fin à la visibilité dans les mouvements de protestation ?

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la grève est un acte viril, parce que les ouvriers sont essentiellement des hommes. Mais il y a aussi des femmes en usine, notamment dans les manufactures textiles. Des jeunes filles, surtout, qui y rentrent à l’âge de 12 ans et y restent jusqu’à la naissance de leur premier enfant, vers leurs 22 ans. Ces femmes ont donc leur place dans les cortèges du 1er Mai, parfois même les hommes les placent en tête de la manifestation, quand ils craignent la police et les gendarmes et pensent qu’ils seront plus respectueux vis-à- vis d’elles. C’est ainsi que lors de la fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891, les premières victimes tuées furent des femmes.

Mais il y a aussi des grèves de femmes, organisées par les femmes. Elles s’accompagnent de manifestations bien différentes de ce que font les hommes : elles s’emparent de la rue à leur gré, de manière beaucoup moins militaire, beaucoup plus dansante… Elles conspuent, elles ont le verbe haut ! Ce qui n’est pas toujours du goût des syndicalistes, très largement des hommes à l’époque. Dans la région de l’Isère, lors d’une grève qui commençait à durer, des jeunes filles ont eu l’idée de faire venir un piano pour pouvoir danser. Esclandre parmi les hommes : Quoi ? Vous allez dépenser l’argent de la grève pour louer un piano ? Etes-vous folles ?

Mis à part lors de ces grèves ou ces manifestations sporadiques, quel espace public était-il permis aux femmes ?

Il faut distinguer les femmes de la bourgeoisie de celles des classes populaires. Les premières circulent dans un espace très genré, très contrôlé, elles ont des lieux «à elles», comme le salon de thé, pendant du café masculin. Une fille de la bonne société ne sort jamais seule si elle n’est pas mariée, elle est accompagnée d’une gouvernante. Et les femmes ne sortent jamais la nuit. Une femme seule la nuit, c’est une prostituée. La situation est très différente pour les femmes des classes populaires qui circulent dans la rue, vont au marché, sont souvent marchandes elles-mêmes.

Mais il faut entendre l’espace public de deux manières : d’une part, l’espace géographique, matériel, la ville ou la place du village. De l’autre, l’espace de la Cité, l’espace politique et démocratique en cours d’installation : c’est là que les femmes sont exclues. L’exclusion est géographique et spatiale selon les classes sociales, mais elle est politique pour toutes.

Et organisée par les pères de la démocratie et de la République…

Bien sûr. Il ne faut pas voir là un complot contre les femmes, mais une évidence pour les hommes de l’époque. Comment voulez-vous que les femmes sachent faire de la politique ? pensent-ils. La pensée de la différence des sexes est alors très forte, comme l’a montré Françoise Héritier dans Masculin-Féminin (Odile Jacob, 1996). Elle vient de la pensée grecque antique, mais les médecins et les sciences naturelles, en plein essor au XIXe siècle, insistent encore sur la différence des corps entre les sexes. Ils se penchent sur les maladies des femmes et pour eux, entre ses règles et ses accouchements, «la femme est une éternelle malade», comme le disait Jules Michelet. Il faut la protéger, pas lui donner un rôle politique. Il y a bien quelques hommes féministes, comme Condorcet, ou Stuart Mill en Angleterre, mais ils sont rares.

Vous consacrez un chapitre de votre livre à la parole publique des femmes. Comment cette prise de parole a-t-elle évolué ?

Longtemps, parler en public pour une femme était impossible. Le féminisme a joué un grand rôle puisqu’il leur a donné des tribunes, des congrès. Cet apprentissage de la prise de parole publique a été essentiel car la résistance à leur accorder une place en politique s’est souvent cachée derrière leur soi-disant incapacité à s’exprimer et à se faire entendre. Combien de fois entend-on, aujourd’hui encore : «Elles ne savent pas parler !» «Quelle voix elle a celle-là !» Parmi les milieux qui se sont farouchement opposés à l’arrivée des femmes comptent beaucoup de métiers de la parole : la politique, le métier d’avocate (pensez qu’il a fallu une loi pour que Jeanne Chauvin, c’était la première, puisse plaider !) et l’université. Dans cette dernière, on objectait encore en 1937, à une candidate à un poste de professeure d’allemand, qu’elle ne saurait pas faire cours : «Comment voulez-vous qu’une femme parle à tout un amphi ? Elle n’a pas la voix !» Elle n’a pas la voix pour parler à des étudiants. Marie-Jeanne Durry a été la première femme nommée professeure à l’université (en lettres, à la Sorbonne), en 1947. Il y avait bien eu Marie Curie auparavant, mais elle, professeure de sciences, était davantage dans un laboratoire que devant des étudiants.

L’espace public vous semble-t-il aujourd’hui encore extrêmement genré ?

L’évolution est considérable. Ceci dit, il demeure toujours le problème des transports, territoire des mains baladeuses et des mini-agressions sexuelles. Autrement dit, la liberté des femmes et la présence même de leur corps dans l’espace public ne sont pas encore totalement acceptées. Certains hommes se croient propriétaires et de l’espace public et du corps des femmes.

Sonya Faure , Cécile Daumas

L'organisation féministe «Nous Toutes» et des élues d'EE-LV lors d'une mobilisation le 23 juillet à Paris pour protester contre la nomination de Gérald Darmanin à Beauvau et de Christophe Girard à la maire de Paris. Photo Bertrand Guay. AFP

L'organisation féministe «Nous Toutes» et des élues d'EE-LV lors d'une mobilisation le 23 juillet à Paris pour protester contre la nomination de Gérald Darmanin à Beauvau et de Christophe Girard à la maire de Paris. Photo Bertrand Guay. AFP

Accuser les militants féministes ou antiracistes d'être colériques ou excessifs relève d'une vieille posture rhétorique : la pratique du «tone policing» («polissage du ton») consiste à discréditer une idée car exprimée de manière trop véhémente. Au point de nuire à toute forme d'expression minoritaire ?

- Les nouvelles féministes sont-elles malpolies ?

«Maccarthyste», «séparatiste», «fanatique». Les mots ont été impitoyables pour qualifier les nouvelles mobilisations féministes depuis la démission de Christophe Girard de son poste d’adjoint à la mairie de Paris en raison de ses liens avec Gabriel Matzneff. Dans une tribune au Monde, Mazarine Pingeot qualifie les jeunes féministes d'«extrémistes de la médiocrité» et fustige «le règne de la bêtise, du mimétisme, de la libération des pulsions de haine». Des pancartes comme «Bienvenue à pédoland» visant la mairie de Paris ont révulsé une partie de l’opinion publique. Quelques jours plus tôt, le 7 juillet, une autre tribune signée par 150 personnalités dans Harper’s Magazine et traduite dans le Monde s’inquiétait de voir les mouvements nés de #MeToo et Black Lives Matter menacer le débat public. «Autant nous avons salué la première phase de ce mouvement, autant nous voulons nous élever contre la seconde», écrivaient des universitaires, des journalistes et des écrivains de renom, eux-mêmes classés à gauche, regrettant «l’intolérance à l’égard des opinions divergentes, le goût pour l’humiliation publique et l’ostracisme».

Ces critiques assurent embrasser la cause féministe et antiraciste. Pourtant, tous rejettent une forme d’expression devenue selon eux trop «radicale», «excessive» ou «hystérique». Le problème ne viendrait pas des revendications mais de la manière dont elles sont formulées, écrites et clamées. Comme si la rage, la frustration et l’indignation rendaient les demandes d’égalité déraisonnables, incohérentes, voire indésirables. Cet appel à la civilité, à la politesse de plus en plus récurrent à l’intérieur même de la gauche est devenu emblématique d’une notion : le tone policing («polissage du ton»), soit une tendance de rejeter une idée sous prétexte qu’elle serait exposée de manière trop colérique. Une façon de contourner le cœur du débat ?

«Le tone policing a toujours existé pour faire taire les luttes ou modérer les personnes qui les incarnent, explique la philosophe et spécialiste de la pensée féministe Manon Garcia. La différence aujourd’hui, c’est que les victimes d’injustices ont davantage les moyens de s’exprimer en leur nom.» Selon la chercheuse à la Society of Fellows de l’Université Harvard, la démocratisation du débat public a fait entrer, ces dernières années, un discours militant qui n’est pas perçu comme «acceptable» par les canons anciens de la dispute, y compris ceux des progressistes porte-parole historiques des minorités. Comme si la dénonciation d’un comportement sexiste ne pouvait être recevable que lorsqu’elle est exprimée calmement, sans exagération. Mais est-ce encore une parole militante si elle est formatée, cadrée par les règles de la bienséance, si elle n’est plus envahissante et dérangeante ? «On ne peut pas demander d’être poli à quelqu’un qui dénonce lui-même une violence ou une discrimination qu’il a vécue», estime Manon Garcia.

Fossé entre la dénonciation des inégalités et leur perpétuation

En France, on peut s’extasier devant les interventions de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez sur la culture du patriarcat ou les discriminations raciales aux Etats-Unis («La suprématie blanche est aidée par – et repose souvent sur – la lâcheté des institutions traditionnelles», écrit-elle par exemple sur Twitter), rendre un hommage appuyé à la ténacité de Gisèle Halimi, «avocate irrespectueuse» qui prônait une forme de radicalité féministe et, dans le même temps, condamner publiquement l’élue EE-LV du XIIe arrondissement de Paris Alice Coffin pour un sit-in sur le parvis de l’Hôtel-de-ville. Se dire «pour le combat féministe» et pourfendre les «folasses» du mouvement #MeToo à l’instar d’Eric Dupond-Moretti. C’est aussi le fossé entre la dénonciation convenue des inégalités dans les déclarations officielles et leur perpétuation dans la réalité qui devient insupportable et justifie, selon les nouveaux activistes, l’utilisation de slogans choc.

Dans son discours du 14 juin, Emmanuel Macron dénonçait ainsi les dérives «séparatistes» présentes, selon lui, au sein de la lutte française contre les inégalités raciales et les violences policières envers les Noirs. Un mois plus tard, il rendait hommage à John Lewis, figure du militantisme des droits civiques aux Etats-Unis et ancien compagnon de route de Martin Luther King, mort à 80 ans, comme le remarquaient ironiquement des internautes sur les réseaux sociaux. Le même Martin Luther King qui, depuis la prison de Birmingham, en Alabama, 16 avril 1963, écrivait dans une lettre : «J’en suis presque arrivé à la regrettable conclusion que le plus grand obstacle que rencontre le Noir dans sa marche vers la liberté n’est pas tant le membre du conseil des citoyens blancs ou celui du Ku Klux Klan, mais le Blanc modéré plus dévoué à l’ordre qu’à la justice ; qui préfère une paix négative qui est l’absence de tension à une paix positive qui est la présence de la justice ; qui dit constamment : "Je suis d’accord avec vous dans le but que vous recherchez, mais je ne peux pas être d’accord avec vos méthodes d’action directe."»

Le célèbre militant non violent afro-américain rappelait ainsi que la lutte pour l’égalité et la justice ne s’est jamais faite en dehors d’une certaine radicalité. «On voudrait une colère, mais polie, bien élevée, qui remette une liste des doléances, en remerciant bien bas que le monde politique veuille bien prendre le temps de la consulter, analysait déjà le philosophe Frédéric Gros à propos de mouvement des gilets jaunes fin 2018 dans Libération. On voudrait une colère détachée de son expression. Il faut admettre l’existence d’un certain registre de violences qui ne procède plus d’un choix, ni d’un calcul, auquel il est impossible même d’appliquer le critère légitime vs illégitime parce qu’il est l’expression pure d’une exaspération.»

«"Indignez-vous !" Maintenant, on leur reproche d’être trop indignés»

Le tone policing, ce serait en fait le «privilège du majoritaire» qui a le luxe de ne jamais se laisser déborder par ses émotions, relève la sociologue Eléonore Lépinard. En réalité, c’est parfois moins le ton du discours que les termes employés qui posent vraiment problème, poursuit la professeure en études de genre à l’université de Lausanne. «Quelqu’un comme Eric Zemmour peut tout à fait dire des choses très violentes de façon policée dans des émissions de télé sans pour autant être accusé d’excès.» Dans ce contexte, le tone policing véhiculerait aussi une certaine «police» du langage, instaurant une ultime barrière à l’entrée dans le débat public. Une facilité rhétorique permettant, par exemple, de mieux rejeter les nouveaux mots de l’antiracisme tels que «racisé», «privilège blanc» ou «racisme d’Etat» et qui ont récemment fait irruption sur le devant de la scène.

Et si ces prises de parole minoritaires venaient en fait troubler le ronronnement majoritaire d’une fausse controverse médiatique à laquelle tout le monde n’a pas accès de façon égale, des plateaux télé aux colonnes de journaux ? Cette population «exaspérée, marginalisée» n’a d’«autre voix, ni pouvoir que l’Internet», estime dans le Monde l’historienne et professeure de littérature à l’université de Californie (Los Angeles) Laure Murat. En développant des postures réellement critiques sur Twitter, en y bousculant la conversation, en y interpellant quitte à susciter un trop-plein de gêne : ce qu’on appelle le call out («l’interpellation»). Quand ceux qui s’inquiètent de l’état du débat intellectuel dans les pages du Harper’s jouissent d’un certain pouvoir académique, culturel ou journalistique.

«Plutôt que de se boucher les oreilles, ne faut-il pas écouter pour comprendre pourquoi le sens moral de ces nouveaux militants est tant à vif, s’interroge Eléonore Lépinard. On disait la jeunesse politiquement apathique il y a quelques années. Stéphane Hessel écrivait Indignez-vous ! et tout le monde trouvait ça formidable. Maintenant, on leur reproche d’être trop indignés, d’en faire trop.» Comme s’attacher à une place publique au nom du climat ou demander la démission d’un ministre sous le coup d’une accusation de viol.

Simon Blin«Une femme» fait son entrée dans Wikipédia

Une femme va-t-elle remplacer Edouard Philippe ? Ah non, elle vient d'être nommée à la Nasa… Une nouvelle fiche de l'encyclopédie en ligne démontre l'essentialisme de l'expression.

- «Une femme» fait son entrée dans Wikipédia

Cet article est issu de L, la newsletter féminisme et sexualités de Libération. Recevez gratuitement le dernier numéro qui vient de sortir, en vous inscrivant ici.

Elle n’a ni nom ni prénom. Elle est journaliste, sportive professionnelle, scientifique ou femme politique. Elle est candidate à la succession du cardinal Barbarin ou nommée à la direction des vols habités de la Nasa, quand elle n’est pas choisie comme Première ministre en Belgique. Ses innombrables activités et professions font de son CV le plus long du monde. Ce qui lui valait bien une consécration : elle a enfin droit à sa propre page Wikipédia. Qui ça ? «Une femme».

Depuis mai, une fiche parodique a été créée sur la fameuse encyclopédie en ligne pour dénoncer ce biais sexiste, très largement répandu dans les médias, qui tend à réduire une personnalité féminine à son genre dans une titraille lorsqu’elle fait l’objet d’une promotion ou reçoit un prix Nobel. C’est ainsi qu'«une femme» a été élue à la tête de l’Eglise protestante unie de France en 2017, avant de prendre aussi la tête de l’équipe de France féminine de football la même année. Pour la première fois, «une femme» est le PDG le mieux payé au monde le 2 juin dernier. Trois jours plus tard, celle-ci est nommée cheffe des pompiers de la Creuse.

Ce travers, accusé d’essentialiser les individus – et donc de les invisibiliser – n’est pas réservé qu’aux femmes. Il concerne aussi les minorités ethniques. De la même manière, la page «un Noir», qui demande encore à être complétée, a également de vu le jour sur la plateforme collaborative après que des sites de presse francophone ont titré «Un aviateur noir devient le plus haut gradé de l’US Air Force». Cruelle ironie alors que la nomination du général Charles Brown Jr a été approuvée en plein débat sur les discriminations raciales aux Etats-Unis comme en France.

« Une femme » a désormais sa page Wikipédia

Pierre Bouvier

Après le hashtag #unefemme et le compte @PepiteSexiste, qui dénoncent l’invisibilisation des femmes dans les médias, « Une femme » a, depuis quelques semaines, son propre compte parodique sur Wikipédia.

« Une femme à la tête de 850 pompiers en Creuse », écrit La Montagne, mercredi 17 juin ; « La NASA nomme une femme à la direction des vols habités », renchérit Le Point, une semaine plus tôt. Le Monde vient, certes, de donner son imprimatur au terme « autrice », mais titrait, le 25 mai, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », reléguant Anne Soupa, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, dans le sous-titre de l’article.

Après le mot-dièse #unefemme et le compte @PepiteSexiste apparus sur Twitter, pour dénoncer les travers des médias et du marketing, « Une femme » a depuis quelques semaines sa propre page – parodique – sur Wikipédia. Elle a été créée par une autrice ou un auteur anonyme, dont le pseudo est « Kvardek du » et recense toutes les professions, activités ou distinctions d’« une femme ».

Avec #unefemme et @PepiteSexiste, les utilisateurs et utilisatrices repèrent les articles utilisant « une femme » dans leur titraille et ironisent sur la construction : « Prénom : Une ; Nom : Femme », et notent qu’« une femme » a un emploi du temps vraiment très chargé. La charge mentale est à son comble, le burn-out n’est pas loin.

La page Wikipédia « Une femme » va plus loin. Elle rappelle qu’« une femme » est cosmopolite : lituanienne, française, belge, britannique, iranienne, japonaise, éthiopienne, namibienne, sénégalaise, suisse, américaine et grecque. Dans la vie, elle est journaliste, personnalité politique, chercheuse, dirigeante d’entreprise, officier, pasteur, diplomate, secrétaire générale, patronne du Financial Times ou pilote d’avion de chasse… Et rappelle aussi une triste réalité : elle « meurt tous les deux jours battue par son conjoint ».

Les femmes essentialisées, invisibilisées

« C’est une façon amusante de dénoncer cette formule générale qui essentialise, invisibilise les femmes », relève Marine Périn, de Prenons la Une, association féministe de femmes journalistes, fondée en 2014 sous forme de collectif, qui œuvre « pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et l’égalité dans les rédactions ». Marion Vaquero, la fondatrice de @PepiteSexiste, confirme :

« Cette page, de par le ton humoristique (ou devrais-je dire tragi-comique), sous lequel elle présente le phénomène d’invisibilisation des femmes, est une méthode efficace pour faire prendre conscience aux gens de la différence de traitement entre les femmes et les hommes dans les médias. Alors qu’elles sont encore sous-représentées, le fait de ne pas nommer les femmes lorsqu’on cite leurs accomplissements accentue ce phénomène d’invisibilisation. »

Cette page Wikipédia s’en prend essentiellement à une forme de paresse dans les titres publiés par les médias. Les personnalités féminines n’y sont parfois évoquées qu’en tant que « femme » qui devient docteur honoris causa de l’université de Paris, découvre le coronavirus, décroche la médaille Fields, pilote des avions furtifs de combat dans l’US Air Force ou dirige les vols habités à la NASA… Souvent, son nom ne vient qu’après, presque à regret, pour montrer que « la femme » en question s’impose dans un univers dominé par les hommes.

Un biais sexiste

« Les médias s’en tiennent à ces cas jugés exceptionnels. Imaginerait-on titrer un article par “Un homme nommé…” », juge Marine Périn, qui dénonce un biais sexiste. Elle note que souvent l’article est anglé sur autre chose, le CV ou l’histoire de la personne. Les quelques fois où il s’agit « d’un homme », il est plutôt précédé ou suivi du qualificatif « ivre » (et généralement, il « mord » quelqu’un, de préférence, un gendarme). Marion Vaquero abonde :

« La presse écrite a encore beaucoup à faire concernant l’égalité femmes-hommes, et cela passe par le fait de parler des actions réalisées par les femmes, de leur expertise, leurs positions. Bien entendu, cela implique également de nommer ces femmes : imaginons qu’une femme soit interviewée sur une chaîne d’actualité et que la légende [le bandeau] ne mentionne pas son nom, mais “une femme”, cela serait ridicule, voire insultant. »

Ce biais a été avancé par la critique américaine Katha Pollitt dans un article du New York Times en 1991, qui évoque le syndrome (ou principe) de la Schtroumpfette, défini comme celui de la surreprésentation (volontaire ou inconsciente) des protagonistes masculins dans les œuvres de fiction, comme le jeu vidéo par exemple, au détriment des protagonistes féminins.

Marine Périn rappelle que pour sortir de ces travers sexistes il serait plus simple de mettre le prénom et le nom ainsi que la fonction de la personne dont parle l’article. C’est ce pour quoi milite l’association dans ses actions de formation auprès des écoles de journalisme, en rappelant les bonnes pratiques pour un traitement équilibré de l’information. « Il faut éviter de commencer à parler d’une femme en évoquant son physique, sa vie de famille. Là encore, le ferait-on avec un homme ? »

Invisibilisation des minorités

Cette prise de conscience peut d’ailleurs être associée au combat des féministes pour une juste utilisation des mots lorsque les médias publient des articles sur les violences faites aux femmes (par exemple, parler de « féminicides » et non de « drame familial »), ajoute Marion Vaquero.

Il existe pourtant des exceptions à cette dérive sexiste, mais il faut être connue. Le 8 juin 2016, Le Monde écrit sur « Hillary Clinton, première femme candidate à la présidence », tandis qu’un mois plus tard France Inter dresse le portrait de « Hillary Clinton, première femme candidate à la présidence des Etats-Unis ».

Les femmes ne sont pas les seules à subir cette invisibilisation. « Les minorités sont, elles aussi, essentialisées », poursuit Marine Périn. De fait, « un homme noir » et « un Afro-Américain… » sont deux expressions qui font florès dans les titres des médias. La page pastiche « Un Noir » vient aussi de voir le jour sur Wikipédia et rappelle que titrer un article peut s’avérer périlleux, comme l’illustre ce titre de Franceinfo : « Etats-Unis : une femme blanche dénonce de façon mensongère un Noir à la police, elle provoque la colère sur les réseaux sociaux et se fait licencier ».

La traite négrière, passé occulté par les entreprises françaises

Axa, Banque de France, Marie Brizard… A un degré moindre que leurs homologues britanniques, des entreprises françaises ont elles aussi bénéficié plus ou moins directement du commerce des esclaves.

Par Julien Bouissou Le Monde du 8 août

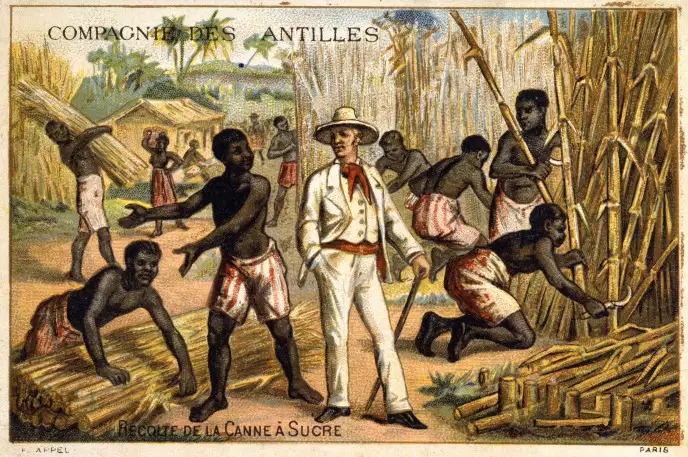

Récolte de la canne à sucre, dans une plantation de la Compagnie des Antilles, au XIXe siècle. COLLECTION KHARBINE-TAPABOR

Récolte de la canne à sucre, dans une plantation de la Compagnie des Antilles, au XIXe siècle. COLLECTION KHARBINE-TAPABOR

Bien avant son apparition dans les rayons de supermarchés, la célèbre anisette Marie Brizard, née à Bordeaux au milieu du XVIIIe siècle, remplissait les cales des navires négriers. Elle s’échangeait sur les côtes africaines contre des esclaves, transportés ensuite de l’autre coté de l’Atlantique pour travailler de force dans des plantations de canne à sucre. La liqueur figurait sur la liste des « marchandises de traite » chargées dans les ports français. La traite négrière n’a pas laissé en héritage que des statues ou des plaques de rue. Elle a donné naissance à des fortunes discrètes, dont la trace a été perdue au gré des fusions, acquisitions et changements de nom.

Pour la première fois, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England (BoE) ou encore le brasseur Greene King ont reconnu en juin, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, qu’une partie de leurs fondateurs ou ex-administrateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Les entreprises de l’Hexagone sont bien plus silencieuses. Aucune n’a reconnu sa responsabilité ou présenté des excuses, alors que 4 000 expéditions négrières ont quitté la France, entre le milieu des XVIIe et XIXe siècles. « Les expéditions négrières quittant le seul port de Liverpool ont été beaucoup plus nombreuses que dans tous les ports français réunis pendant deux siècles », précise toutefois l’historien Eric Saugera.

Ouvrons les archives et intéressons-nous par exemple à Jacob du Pan, ancien colon de Saint-Domingue, qui arrive dans l’Hexagone peu après que l’île a déclaré son indépendance sous le nom d’Haïti, en 1804. Grâce à une fortune tirée des plantations de canne à sucre peuplées d’esclaves, il cofonde en 1816 la Compagnie dʼassurances mutuelles contre lʼincendie de Paris, qui se fondra plus tard dans les Assurances du groupe de Paris, rachetées par Axa en 1989.

Un passé ignoré

« La mutuelle en question n’a pas eu d’activité liée à l’esclavage », se défend aujourd’hui l’assureur français, tout en reconnaissant les faits. Il ajoute : « Nous ne pouvons, hélas, pas changer ce qui s’est passé ailleurs et avant nous. » Plus surprenant : Axa dit ignorer le nom des fondateurs d’une petite entreprise créée en 1816 à Rouen et qu’il considère comme son « ancêtre », à l’époque où la ville était très active dans « l’économie esclavagiste ». L’entreprise vient pourtant de célébrer le bicentenaire de la naissance de la Compagnie d’assurances mutuelles contre l’incendie dans les départements de la Seine-Inférieure de l’Eure, et elle y a même consacré un ouvrage à cette occasion.

Le passé d’autres entreprises est plus transparent mais ignoré. Le Monde a ainsi retrouvé dans le registre du tribunal de commerce le nom d’une célèbre maison de négociants encore en activité, et autrefois impliquée dans la traite négrière. Certes, l’activité de la Société française pour le commerce avec l’Outre-mer (SFCO) s’est dématérialisée depuis sa création, en 1685 : le commerce colonial a été remplacé par la gestion d’investissements financiers « ayant un fort impact social et environnemental ». Dans une interview accordée aux Hénokiens, une association internationale d’entreprises familiales et bicentenaires, Diego Gradis, qui se présente comme le « 13e chef de la maison Gradis », attribue la « bonne santé » de l’entreprise à « l’attachement à des valeurs transmises de génération en génération ».

Selon Frédéric Régent, historien à l’université Paris-I, « les expéditions négrières représentaient environ 5 % de celles de la maison Gradis à la fin du XVIIIe siècle». A cette époque, la traite est un commerce occasionnel, voire opportuniste. « Plus de la moitié des armateurs négriers bordelais ne font d’ailleurs qu’une seule expédition, attirés par des rendements qui sont potentiellement parmi les plus élevés, mais aussi les plus risqués », explique Eric Saugera. Les navires peuvent disparaître en cas de révolte des esclaves, ou même être capturés par des pirates. En moyenne, 13 captifs sur 100 meurent pendant la traversée atlantique. Certains se suicident en se jetant à la mer, meurent de maladie ou sont tués pour prévenir toute révolte. Une fois arrivés à destination, leur espérance de vie ne dépasse pas dix ans.

Draperies et eau-de-vie

Vers la fin du XVIIIe siècle, cette traite négrière représente, selon Frédéric Régent, au moins 4 % à 5 % de l’économie française et offre de nombreux débouchés aux marchands. Car les capitaines de navires négriers doivent acheter fusils, verreries, barres de fer et de cuivre, draperies ou encore eau-de-vie, pour les échanger ensuite contre des esclaves en Afrique.

A Cognac, de nombreuses barriques d’eau-de-vie sont ainsi envoyées dans les ports de Rochefort ou de Bordeaux pour être embarquées dans des navires. C’est à cette époque, en 1765, que Richard Hennessy fonde la maison du même nom, tombée depuis dans l’escarcelle du groupe de luxe LVMH. Le producteur de cognac dit « n’avoir trouvé aucun document d’archive » attestant une quelconque implication dans ce commerce triangulaire, même si sa directrice de la communication, Cécile François, reconnaît que « le système de traçabilité des barriques négociées à l’époque ne permet pas toujours d’identifier les destinataires finaux ». La plupart des exportations de Hennessy, à l’époque, partent vers l’Europe du Nord. Or, comme le remarque l’historien Jean-Christophe Temdaoui, « l’eau-de-vie de Cognac était bien souvent achetée en Angleterre ou en Europe du Nord par des négociants, avant d’être réexpédié en Afrique par des commerçants négriers ».

« Il y a en France un déni largement assumé au sein de l’establishment économique sur ces questions historiques » Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

La traite négrière enrichit des négociants qui réinvestissent leur fortune dans la création de la Banque de France, à l’époque une banque privée adossée à l’Etat. L’institution préfère cependant minimiser ces liens : « Une minorité des 18 régents et censeurs qui fondèrent la Banque de France semble avoir directement bénéficié de l’esclavage », assure l’établissement.

L’esclavage a rapporté de l’argent, même au moment de son abolition. En 1825, l’Etat français impose à Haïti, qui vient d’arracher son indépendance, une dette considérable en guise de compensation pour les propriétaires français ayant perdu leur propriété esclavagiste. Puis ce même Etat verse une compensation aux propriétaires de La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, du Sénégal et de quelques territoires de Madagascar lors de l’abolition de l’esclavage, en 1848. Cette année-là, la France compte 248 560 esclaves dans ses colonies. Les compensations coûteront à l’Etat français 7,1 % de ses dépenses publiques en 1849 et donneront naissance à de nouvelles aventures entrepreneuriales.

« Contrairement à ce que l’on observe à l’étranger – à la fois dans les grandes entreprises et les universités – il y a en France un déni largement assumé au sein de l’establishment économique sur ces questions historiques », déplore Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Il a fallu la création de la base de données « Legacies of British Slave-Ownership » publiant la quasi-totalité des informations sur les expéditions négrières, par des chercheurs de la University College London (UCL), pour que les entreprises anglo-saxonnes reconnaissent leurs liens avec la traite transatlantique.

A l’initiative d’universitaires français, le projet Repairs, qui rassemble les noms des bénéficiaires et les montants des compensations versées aux propriétaires d’esclaves, doit être dévoilé cet automne. « En France, peu d’historiens économiques se sont intéressés à l’esclavage », reconnaît l’historienne Myriam Cottias. L’effort de recherche est loin d’être encouragé par les institutions moralement liées à la traite négrière. Aucune des bourses de recherche distribuées chaque année par la Banque de France ne s’est intéressée à cette question. La Caisse des dépôts et consignations, qui a été chargée du versement des compensations aux propriétaires d’esclaves, reste discrète mais a ouvert ses archives. Ces deux institutions ont cependant accepté de financer la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, mais à distance, via leurs filiales des territoires ultramarins. Comme si la mémoire de l’esclavage ne se cantonnait qu’à ces endroits éloignés de la métropole.

« Indemnisation incalculable »

La reconnaissance des liens avec l’esclavagisme pose l’épineuse question de la réparation. En 2013, le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a assigné en justice la Caisse des dépôts (CDC), lui réclamant des réparations au titre de sa participation à l’esclavage, considérée comme un crime contre l’humanité depuis la loi Taubira de 2001.

« Nous ne disons pas que les entreprises d’aujourd’hui sont responsables, nous disons que certaines ont bénéficié de l’esclavage, c’est-à-dire qu’elles ont hérité de biens mal acquis qui devraient être restitués », explique l’ancien président du CRAN, Louis-Georges Tin. En mai 2015, François Hollande a fermé la porte aux demandes de réparations financières. « L’indemnisation est incalculable en raison du temps, peut-on lire dans le Rapport de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, publié en 2017, le préjudice lié aux faits d’esclavage ne s’avère pas compensable. C’est un préjudice de l’histoire qui ne peut être soldé que par l’histoire, par l’action politique. »

« La première réparation, c’est la réparation de la connaissance, souligne l’historien Pape Ndiaye. Espérons que les entreprises iront plus loin en créant des bourses d’études, ou en finançant des programmes antiracistes. » Le passé de l’esclavage n’est pas si lointain. D’abord parce que « ce système a produit des imaginaires et des théories racistes qui persistent aujourd’hui », selon les mots de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Ensuite parce que le commerce d’être humains existe toujours.« Je ne crois pas qu’une entreprise ignorant la traite négrière puisse être vigilante sur les conditions de travail forcé chez ses fournisseurs, dans ses chaînes d’approvisionnement », estime l’économiste franco-béninois Lionel Zinsou. L’étude du passé permet de mieux éclairer le présent, notamment la manière dont la traite négrière a participé à l’essor de sociétés par actions, des assurances, ou encore du crédit. Pour Lionel Zinsou, « ne pas s’intéresser à cette histoire, c’est ignorer que l’esclavage a été central dans la construction du capitalisme français ».