| index | précédent | suivant |

|---|

- >2016

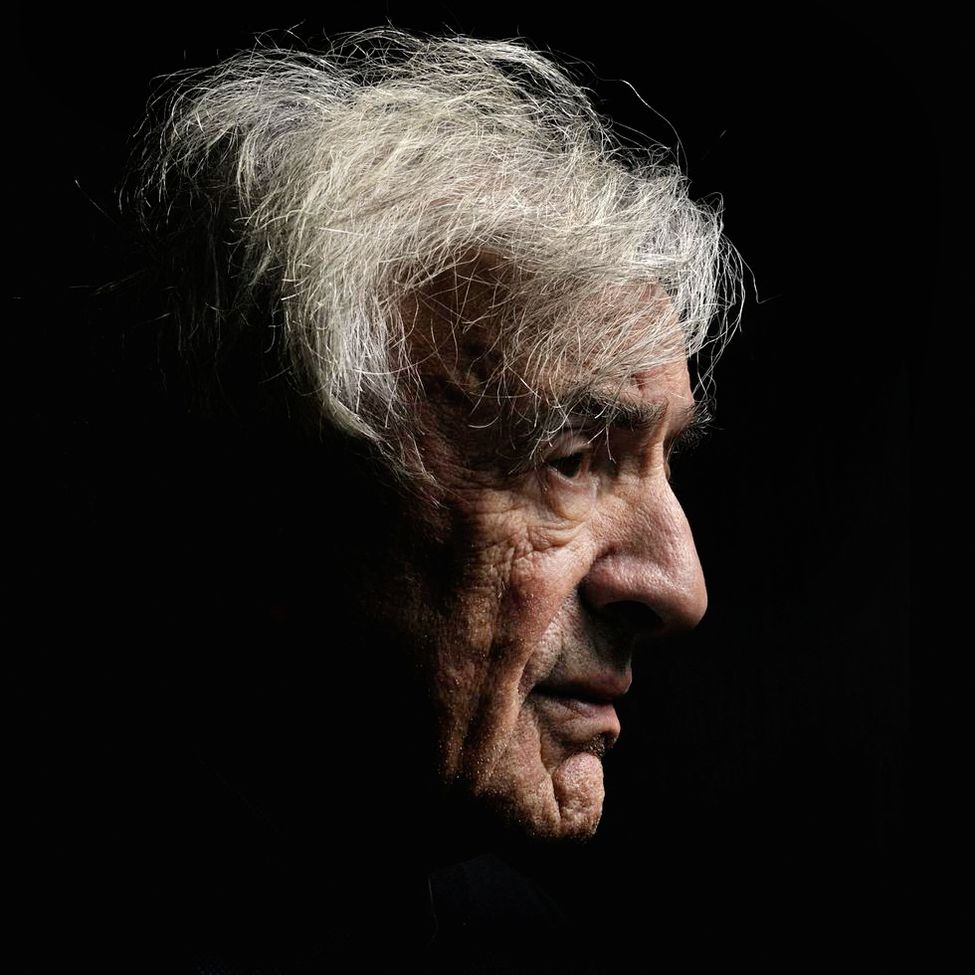

Elie Wiesel

Lui aussi disparaît. L'ai-je aimé ? je ne sais ! il m'aura en tout cas longtemps accompagné et souvent dérangé. Je l'ai beaucoup lu et, sans doute, fait-il partie de ce et de ceux qui claquèrent à mon visage comme une évidence combien décidément j'étais arrimé à cette histoire à quoi je ne devais me soustraire jamais. Je le lis moins mais toujours s'impose à moi un moment, impérieux presque, m'intimant d'en reprendre le fil.

Lui aussi disparaît. L'ai-je aimé ? je ne sais ! il m'aura en tout cas longtemps accompagné et souvent dérangé. Je l'ai beaucoup lu et, sans doute, fait-il partie de ce et de ceux qui claquèrent à mon visage comme une évidence combien décidément j'étais arrimé à cette histoire à quoi je ne devais me soustraire jamais. Je le lis moins mais toujours s'impose à moi un moment, impérieux presque, m'intimant d'en reprendre le fil.

Je me souviens de ce Mendiant de Jérusalem qui trôna longtemps sur la table de mon père, que j'avais même surpris chez ma grand-mère qui pourtant lisait peu, trop affairée qu'elle fut toujours de ses frivoles amertumes, que j'avais alors tenté de lire mais qui se refusa à moi : sans doute étais-je alors trop jeune. Je le découvris plus tard dans les années 70 commençantes où, jeune étudiant, engoncé de philosophie, j'avais pressenti qu'il me fallait la compenser de littérature pour m'épargner de trop froide aridité. Comme souvent alors, je baguenaudais au hasard, mais est-il jamais de hasard en la sorte ?

Ce fut en tout cas le Serment de Kolvillag qui s'imposa à moi. J'ai bien du l'acheter quatre ou cinq fois, l'aurais donné, prêté, perdu puis retrouvé. Ce n'est pas le plus connu, peut-être même pas le meilleur, mais celui assurément qui me révéla au plus cru ce carrefour où s'écarteler d'entre cet indicible que l'on porte en soi comme un fardeau à transmettre pour que l'Histoire ait sa part mais à ne surtout pas dévoiler de peur qu'il ne s'évanouisse et ce besoin fou, impérieux et douloureux de le dire néanmoins quitte à tout perdre ; à se perdre.

Ce fut en tout cas le Serment de Kolvillag qui s'imposa à moi. J'ai bien du l'acheter quatre ou cinq fois, l'aurais donné, prêté, perdu puis retrouvé. Ce n'est pas le plus connu, peut-être même pas le meilleur, mais celui assurément qui me révéla au plus cru ce carrefour où s'écarteler d'entre cet indicible que l'on porte en soi comme un fardeau à transmettre pour que l'Histoire ait sa part mais à ne surtout pas dévoiler de peur qu'il ne s'évanouisse et ce besoin fou, impérieux et douloureux de le dire néanmoins quitte à tout perdre ; à se perdre.

« Je ne parlerai pas, dit le vieillard. Ce que j’ai à dire, je ne tiens pas à le dire. Ni à toi ni à personne. Ni maintenant ni demain. Il n’y a plus de demain. »

Il parlera pourtant, à la fin du récit, pour sauver autant que se perdre.

C'est dans ces lignes, je crois, que j'appris la mémoire qui résonna moins comme un devoir que comme un faix sous lequel s'épuiser jusqu'à trouver enfin âme qui vous relaie et prolonge si peu que ce soit, pour soi-même et pour l'autre surtout, cette musique presque inaudible, si nécessaire pourtant. Dans ces lignes que je sentis l'impuissance à témoigner qui épuisa mon père mais l'infinie générosité pourtant, de détours en silences, à suggérer cependant ; dans ces lignes que je devinai - ce que je ne découvris que bien plus tard - combien témoigner reste affaire de chairs qui suintent, de blessures qui purulent bien plus que de souvenirs qui hantent ou de cris qui déchirent.

Pourtant il parlera, le vieillard. Il ne le sait pas encore, mais avant que le récit ne s’achève, avant que les deux inconnus ne se quittent, ils auront troqué leurs secrets. L’un à cause de son désespoir, l’autre en désespoir de cause. Au terme de toute équation, de toute rencontre, c’est de responsabilité qu’il s’agit. Qui dit je crée le tu. C’est le piège de toute conscience. Le moi signifie à la fois solitude et refus de solitude. La parole nomme les choses et ensuite les remplace. Qui dit demain le nie. Demain n’existe que pour celui qui n’en veut pas. Et hier ? Hier c’est Kolvillàg : un nom à oublier, un mot déjà oublié.

Ce fut ici, oui, sans doute, que j'appris l'obsession de la parole ; l'intime exigence de l'écriture avec cette certitude que quoiqu'on dise ou écrive, nous ne ferons jamais que réverbérer l'ultime écho de la même histoire à hauteur de quoi nous désespérons de nous maintenir jamais. Alors oui, nous tournons autour du pot et notre prose autant que nos vains bavardages ne sont peut-être que les incessantes circonvolutions s'époumonant à prolonger la lueur originaire et notre impuissance à ne pas la souiller.

Je ne raconterai pas, dit le vieillard. Kolvillàg ça ne se raconte pas. Parlons d’autre chose. L’homme et ses joies, l’enfant et sa peine : parlons-en, veux-tu ? Et Dieu. Parlons de Dieu : si seul, si irréductible, qui juge sans vraiment comprendre. Parlons de tout, sauf de…

Alors bien sûr la culpabilité insatiable du survivant émiettant tout sur son passage ; bien sûr la désagréable sensation d'une seule et même histoire ressassée jusqu'à l'épuisement. Mais n'est-ce pas après tout le fait de tous ceux qui bravent le silence et osent l'écriture ? et l'histoire ici n'est-elle pas suffisamment monstrueuse pour le justifier ? Mais oui, je le crois, je le crains : on doit bien pouvoir dire un écrivain avec une seule phrase ; une seule intuition. Sans doute devrait-on le pouvoir. En fait non ! puisque lui-même y échoua de toujours recommencer, de livres en livres, et tenter d'approcher cet indicible-là qui d'un trait, d'une flèche condenserait l'être et l'amour de l'être. Cette phrase, cette intuition a un nom - Vérité ou Beauté qu'importe, Dieu en réalité - un nom qu'on ne prononce pas, qu'il ne faut pas prononcer de peur de s'y consumer tel Gustav von Aschenbach dans la Mort à Venise de Th Mann ou ces poète et roi dans Le Miroir et le Masque de Borgès. Une phrase un mot qui n'est sans doute que l'ultime déclinaison de la parole originaire tant s'impose qu'il ne soit rien de nouveau sous le soleil.

Je n'ai jamais oublié non plus ce passage du Testament où le personnage central, victime de la torture du silence finit par avouer une histoire qui n'est pas même la sienne. Parce qu'il ne dit pas seulement la mécanique secrète de la conscience ; ne dévoile pas seulement le miracle incroyable de la pensée.

Je n'ai jamais oublié non plus ce passage du Testament où le personnage central, victime de la torture du silence finit par avouer une histoire qui n'est pas même la sienne. Parce qu'il ne dit pas seulement la mécanique secrète de la conscience ; ne dévoile pas seulement le miracle incroyable de la pensée.

Une fois, le gardien me surprit alors que je regardais fixement le mur en hochant la tête: nouvelle punition. Il me fit comprendre qu’il était défendu de parler au mur - même dans ma tête. Je dus m’imposer le silence intérieur; ma pensée et mon corps firent bloc: plus de dialogues, plus de discours, plus de souvenirs, plus de défis. Je me voyais gémir; je me regardais agoniser en hurlant ou en sanglotant; les images cessèrent de se transformer en mots.

Ici, dans ces quelques lignes, ce qui m'apparaît encore aujourd'hui l'essentiel : l'illusion folle mais tellement vitale de l'espérance, et la nécessaire impuissance à la réaliser jamais ; la vanité de la pensée mais l'impérieuse exigence du dialogue ; la révélation de l'écart, de la différence, de ce tout petit quart de centimètre qui nous fait inventer l'autre et désirer l'émouvoir et comprendre sans jamais pouvoir, ni d'ailleurs devoir, le réduire. Je devine ce moment périlleux où corps et pensée font bloc ; j'ai senti quelquefois ces instants cruels où l'image entrave le chemin des mots. Je sais le prix de l'autre et le poids de la parole : à sa façon Wiesel l'aura enseigné.