| précédent | suivant |

|---|

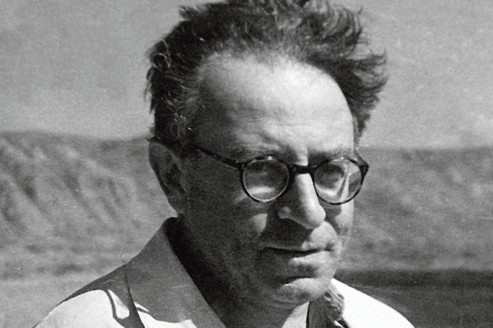

Vassili Grossman

Vie et destin

2e partie § 14

Mikhaïl Sidorovitch avait passé plus de trois semaines dans une cellule individuelle auprès du Revier. Il était bien nourri et un médecin S.S. l'avait examiné à deux reprises et lui avait prescrit des injections de glucose.

Mikhaïl Sidorovitch avait passé plus de trois semaines dans une cellule individuelle auprès du Revier. Il était bien nourri et un médecin S.S. l'avait examiné à deux reprises et lui avait prescrit des injections de glucose.

Pendant les premières heures de sa détention, en attendant l'in terrogatoire, Mostovskoï s'en voulait d'avoir accepté les discussions avec Ikonnikov. L'innocent l'avait sûrement dénoncé et lui avait refilé des papiers compromettants juste avant la fouille.

Mais les jours passaient et l'interrogatoire ne venait toujours pas. Il préparait mentalement des discussions politiques avec les détenus, se demandait qui parmi eux pourrait faire l'affaire dans l'entreprise d'Erchov. Il composait, les nuits d’insomnie, les textes de tracts, il choisissait les mots qu'il faudrait inclure dans le lexique qu'il avait l'intention de fabriquer afin de faciliter les rapports entre les détenus de nationalités différentes.

Il essayait de se rappeler les vieilles règles de conspiration, qui devraient permettre d'éviter un écroulement total de l'organisa tion si un provocateur les dénonçait.

Il aurait voulu questionner Erchov et Ossipov sur les premiers pas de l'organisation. Il était persuadé qu'il saurait vaincre les préjugés d'Ossipov à l'égard d' Erchov.

Tchernetsov, avec sa haine du bolchevisme et son espoir de voir gagner l'Armée Rouge, lui semblait pitoyable. Il attendait son interrogatoire avec calme.

Mostovskoï fut pris, au cours de la nuit, d'un malaise cardiaque. L'angoisse propre aux mourants dans une prison l'étreignait. La douleur lui fit perdre connaissance. Quand il revint à lui, il sen tit que la douleur n'était plus aussi violente; son visage, sa poi trine, les paumes de ses mains se couvrirent de sueur. Il avait l'impression, trompeuse, d'avoir à nouveau l'esprit clair.

Dans son esprit, la discussion sur le mal avec le prêtre italien se mêlait au sentiment de bonheur qu'avait éprouvé le jeune garçon qui, surpris par l'averse, s'était réfugié dans la pièce où sa mère était en train de coudre, au souvenir de sa femme qui était venue le rejoindre dans son exil sibérien, et de ses yeux pleins de larmes et de bonheur, au souvenir de Dzerjinski, au visage blême, qu'il avait interrogé, pendant un congrès du parti, sur le sort d'un charmant jeune homme S.R. et à la réponse de Dzerjinski : «Fusillé. » Les yeux tristes du major Kirillov... On traîne sur une luge le cadavre d'un ami qui n'a pas voulu de son aide pendant le blocus de Leningrad.

La tête aux cheveux en bataille du garçon rêveur et ce crâne chauve appuyé contre les planches rugueuses d'une baraque de camp.

Puis le passé se mit à reculer, perdit ses couleurs, son volume.

Il semblait s'enfoncer lentement dans une eau froide. Mostovskoï s'endormit pour se réveiller dans la pénombre de l'aube au son de la sirène.

Le matin, on conduisit Mostovskoï aux bains du Revier. Il exa mina d'un oeil critique ses bras maigres, sa poitrine creuse.

«On ne peut guérir de la vieillesse », se dit-il.

Quand le gardien qui l'escortait sortit fumer une cigarette, un détenu malingre, qui passait une serpillière sur le sol en ciment, s'adressa à Mostovskoï :

Erchov m'a ordonné de vous informer que les nôtres repoussent toutes les attaques des Boches à Stalingrad; et aussi que tout va bien. Il vous demande de rédiger un tract que vous transmettrez au prochain bain.

Mostovskoï voulut dire qu'il n'avait ni crayon ni papier, mais il fut interrompu par le retour du gardien.

Au moment de se rhabiller, Mostovskoï sentit un paquet dans une de ses poches. Il contenait une dizaine de morceaux de sucre, un petit morceau de lard enveloppé d'un chiffon, un bout de papier blanc et un reste de crayon.

"Mostovskoï se sentit heureux. Que pouvait-il désirer de plus ? Il pourrait finir sa vie autrement qu'à se faire du souci à propos de son estomac, ses rhumatismes et ses malaises cardiaques.

Un sous-officier S.S. le fit sortir le soir même du Revier, l'em mena par la rue du camp. Le vent froid lui soufflait par rafales dans le visage. Mikhaïl Sidorovitch se tourna du côté des baraques endormies et se dit : «Ça ira, les nerfs du camarade Mostovskoï ne céderont pas; dormez tranquilles, les gars. »

Ils pénétrèrent dans le bâtiment de la direction du camp. On n'y percevait plus l'odeur habituelle d'ammoniaque ; une odeur de tabac froid flottait dans l'air. Mostovs koï remarqua une cigarette à peine entamée qui traînait par terre et il résista à l'envie de la ramasser.

Ils montèrent directement au second étage; le soldat ordonna à Mostovskoï de s'essuyer les pieds et lui-même frotta longue ment ses semelles sur le paillasson. Essoufflé par la montée de l’escalier, Mostovskoï cherchait à reprendre haleine.

Ils suivirent un couloir recouvert de moquette. Des lampes aux abat-jour en tulipes répandaient une lumière chaude et douce. Ils passèrent devant une porte qui portait l'inscription Komman dant pour s'arrêter devant une autre sur laquelle, de la même manière, était inscrit Obersturmbannfiihrer Liss.

Mostovskoï avait entendu prononcer ce nom plus d'une fois : c'était le représentant de Himmler auprès de la direction du camp. Mostovskoï avait bien ri quand le général Goudz s'était plaint d'être interrogé par un adjoint de Liss alors qu'Ossipov avait eu droit à Liss lui-même. Goudz y avait vu un manque de considération pour les officiers opérationnels.

Ossipov racontait que Liss l'avait interrogé sans l'aide d'un interprète : Liss était un Allemand de Riga et connaissait le russe.

Un jeune officier sortit dans le couloir, dit quelques mots au soldat et fit entrer Mostovskoï dans le cabinet sans refermer la porte derrière lui.

Le cabinet était vide. Tapis par terre, fleurs dans un vase, tableau au mur (lisière de forêt et toits de tuiles rouges); Mos tovskoï se dit qu'il se trouvait dans le cabinet d'un directeur d'abattoir : tout autour les râles des bêtes mourantes, les entrailles fumantes, les hommes couverts de sang, mais dans le cabinet du directeur tout est calme et seuls les téléphones sur le bureau évoquent le lien qui existe entre l'abattoir et ce cabinet.

L'ennemi ! Quel mot clair et net ! Et de nouveau, il pensa à Tchernetsov. Quel triste destin à l'époque du Sturm und Drang! Mais en gants de fil, Mostovskoï regarda ses mains. Une porte s'ouvrit dans les profondeurs du cabinet. Et aussitôt la porte qui menait dans le couloir se referma. L'officier de jour venait de voir que Liss était entré dans son cabinet.

Mostovskoï attendait debout, l'air sombre.

Bonjour, dit d'une voix douce l'homme qui venait d'entrer. Il était de petite taille, on pouvait voir l'emblème des S.S. sur la manche de sa vareuse grise.

Liss n'avait rien de repoussant et c'était précisément ce qui le rendait encore plus effrayant aux yeux de Mostovskoï. Un nez en bec d'aigle, des yeux d'un gris foncé, un regard attentif, un grand front, des joues pâles et creuses, tout contribuait à donner une expression ascétique à son visage.

Liss attendit que Mostovskoï finisse de tousser et dit : J'ai envie de discuter avec vous.

Et moi, je n'en ai pas envie, lui répondit Mostovskoï tout en regardant dans le coin de la pièce où il s'attendait à voir apparaître les aides de Liss, les manœuvres de l'interrogatoire physique, qui allaient le battre.

Je vous comprends parfaitement, fit Liss, asseyez-vous.

Il installa Mostovskoï dans un fauteuil et s'assit à ses côtés.

Son russe était comme désincarné, il avait ce goût de cendres froides propre à la langue des brochures de vulgarisation scientifique.

Vous ne vous sentez pas bien?

Mostovskoï haussa les épaules sans répondre.

Oui, oui, je le sais. Je vous ai envoyé un médecin et il m'en a fait part.Je vous ai dérangé en pleine nuit. Mais j'avais vraiment très envie de converser avec vous.

«Tu parles », pensa Mostovskoï, mais il dit :

Vous m'avez fait venir pour un interrogatoire. Je n'ai pas à tenir de conversation avec vous.

Et pourquoi donc ? demanda Liss. Vous regardez mon uniforme. Mais je ne le porte pas de naissance. Notre guide, notre parti nous donnent un travail et nous y allons, nous, les soldats du parti. J'ai toujours été un théoricien dans le parti, je m'intéresse aux problèmes d'histoire et de philosophie, mais je suis membre du parti. Et chez vous, pensez-vous que tous les agents du N.K.V.D. aiment ce qu'ils font ? Si le Comité central vous avait chargé de renforcer le travail de la Tchéka, auriez-vous pu refuser? Non, vous auriez mis de côté votre Hegel et vous y seriez allé. Nous aussi nous avons mis de côté Hegel.

Mikhail Sidorovitch coula un regard du côté de son interlocuteur ; il lui semblait étrange, sacrilège que ces lèvres impures puissent prononcer le nom de Hegel. Si un bandit avait entamé avec lui une conversation dans la cohue d'un tramway, il n'aurait pas écouté ce qu'il lui disait, il aurait suivi ses mains du regard en guettant l'instant où il sortirait un rasoir pour lui taillader le visage.

Liss leva ses mains, les regarda et dit :

Nos mains comme les vôtres aiment le vrai travail et nous ne craignons pas de les salir.

Mikhaïl Sidorovitch grimaça : il 1ui était insupportable de retrouver chez son interlocuteur son propre geste et ses propres paroles.

Liss s'anima, ses paroles se précipitèrent, on aurait dit qu’il avait déjà discuté avec Mostovskoï et que maintenant, il se réjouissait de pouvoir reprendre leur discussion interrompue.

Vingt heures de vol et vous voilà chez vous, en Union soviétique, à Magadan, installé dans le fauteuil d'un commandant de camp. Ici, chez nous, vous êtes chez vous, mais vous n'avez tout simplement pas eu de chance. J’éprouve beaucoup de peine quand votre propagande fait chorus à la propagande de la ploutocratie et parle de justice partisane.

Il hocha la tête. Les paroles qui suivirent furent encore plus surprenantes, effroyables, grotesques.

Quand nous nous regardons, nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous regardons dans un miroir. Là réside la tragédie de notre époque. Se peut-il que vous ne vous reconnaissiez pas en nous ? Que vous ne retrouviez pas votre volonté en nous ? Le monde n'est-il pas pour vous, comme pour nous, volonté : y a-t-il quelque chose qui puisse vous faire hésiter ou vous arrêter ?

Liss approcha son visage de Mostovskoï :

Vous me comprenez ? Je ne parle pas parfaitement russe, mais je voudrais tant que vous me compreniez. Vous croyez que vous nous haïssez, mais ce n'est qu'apparence : vous vous haïssez vous-même en nous. C'est horrible, n'est-ce pas? Vous me comprenez ?

Mikhaïl Sidorovitch avait décidé de ne pas répondre, de ne pas se laisser entraîner dans la discussion.

Mais un bref instant, il lui sembla que l'homme qui cherchait son regard ne désirait pas le tromper, qu'il était réellement inquiet et s'efforçait de trouver les mots justes.

Et une angoisse douloureuse étreignit Mostovskoï.

Vous me comprenez ? Vous me comprenez ? répétait Liss, et il ne voyait même plus Mostovskoï, tant était grande son excitation.

« Vous me comprenez? Nous portons des coups à votre armée mais c'est nous que nous battons. Nos tanks ont rompu vos défenses, mais leurs chenilles écrasent le national socialisme allemand. C'est affreux, un suicide commis en rêve. Cela peut avoir une conclusion tragique. Vous comprenez ? Si nous sommes vainqueurs, nous, les vainqueurs, nous resterons sans vous, nous resterons seuls face aux autres qui nous haïssent.

Il aurait été aisé de réfuter les raisonnements de cet homme Ses yeux s'approchèrent encore de Mostovskoï. Mais il y avait quelque chose de plus répugnant et de plus dangereux que les paroles de ce provocateur S.S., c'étaient les doutes répugnants que Mostovskoï trouvait au fond de lui-même et non plus dans le discours de son ennemi.

Ainsi il arrive qu'un homme ait peur d'être malade, qu'il craigne une tumeur maligne, mais il ne va pas consulter un médecin, il s'efforce de ne pas remarquer ses douleurs, évite de parler maladie avec ses proches. Mais voilà qu'un jour on lui dit : « Dites moi, il ne vous arrive pas d'avoir tel type de douleur, généralement après que vous avez... C'est cela... Oui... »

Me comprenez-vous, maître ? demanda Liss. Un Allemand fort intelligent, vous connaissez bien son livre, a écrit que la tragédie de Napoléon est due au fait qu'il exprimait l'âme de l'Angleterre alors que c'était précisément en Angleterre que se trouvait son ennemi mortel.

« Mon Dieu, j'aimerais mieux qu'ils me passent à tabac », se dit Mostovskoï et en même temps : « Ah oui, il parle de Spengler. »

Liss alluma une cigarette et tendit son étui en direction de Mostovskoï.

Mikhaïl Sidorovitch le coupa d'une voix brève.

Non.

Il se sentit plus calme à l'idée que tous les policiers du monde, ceux qui lui avaient fait subir des interrogatoires il y a maintenant quarante ans, et celui-là, capable de parler de Hegel et de Spengler, que tous utilisaient le même procédé idiot : ils offraient des cigarettes à celui qu'ils interrogeaient. D'ailleurs, s'il était désorienté, c'était tout bêtement parce qu'il l'avait pris au dépourvu : il s'attendait à être passé à tabac et voilà qu'on 1ui infligeait cette conversation répugnante et grotesque. Même dans la police tsariste, il y avait des gens qui n'étaient pas complètement ignares en politique et il y en avait même de réellement instruits, il en avait connu un qui avait étudié Le Capital. Mais il serait intéressant de savoir s'il arrivait à ce flic de la police politique de ressentir une hésitation au fond de son âme à la lecture de Marx : et si Marx avait raison ?... Quels pouvaient bien être les sentiments du policier quand il se posait cette question ? Mais on pouvait être sûr d'une chose : il ne passait pas dans le camp des révolutionnaires. Il devait refouler ses doutes et restait dans la police... Et moi, qu'est-ce que je fais, sinon refouler mes doutes ? Oui, mais moi, je reste un révolutionnaire.

Liss, n'ayant même pas remarqué le refus de Mostovskoï, marmonna:

Oui, oui, vous avez raison. C'est du très bon tabac.

Il referma son porte-cigarettes et sembla encore plus désolé. Pourquoi semblez-vous si étonné par notre conversation ?

Vous aussi, vous devez avoir à votre siège de la place Loubianka des hommes instruits? Des hommes capables de discuter avec l'académicien Pavlov ou avec Oldenbourg. Mais eux, ils poursuivent un but, tandis que moi, je ne poursuis aucun but dans cette conversation. Je vous en donne ma parole. Je suis torturé par les mêmes choses que vous.

Il sourit et rajouta :

Parole d'honneur de gestapiste, et ce n'est pas rien.

Mostovskoï se répétait sans cesse : «Ne pas répondre, en aucun cas, surtout ne pas se laisser entraîner dans la discussion »

Liss poursuivit, et on aurait dit qu'il avait oublié la présence de Mostovskoï :

- Il y a deux pôles ! C'est cela ! Si ce n'était pas parfaitement exact, il n'y aurait pas cette guerre affreuse. Nous sommes vos ennemis mortels, oui, bien sûr. Mais notre victoire est en même temps la vôtre. Vous comprenez ? Si c'est vous qui gagnez, nous périrons, mais nous continuerons à vivre dans votre victoire. C'est un paradoxe : si nous perdons la guerre, nous la gagnerons, nous continuerons à nous développer sous une autre forme mais en conservant notre essence.

Mais pourquoi donc ce Liss, ce tout-puissant Liss, au lieu de se faire projeter des films, boire de la vodka, rédiger des rap ports à Himmler, lire des livres de jardinage, relire les lettres de sa fille, se payer du bon temps avec des jeunes filles choi sies dans le dernier convoi, ou bien dormir dans sa chambre spacieuse après avoir pris un médicament améliorant son métabolisme, pourquoi a-t-il fait venir au milieu de la nuit un vieux bolchevik russe qui pue le camp ?

« Qu'a-t-il en tête ? Pourquoi cache-t-il son jeu ? Quelle information cherche-t-il à lui arracher ?»

Mikhaïl Sidorovitch ne craignait pas la torture ; il avait peur d'autre chose. Et si !'Allemand ne mentait pas? S'il était sincère? S'il avait simplement envie de discuter ?

Quelle pensée répugnante ! Ils sont deux êtres malades, torturés par le même mal, mais l'un d'eux n'a pu tenir et parle, fait part de ses pensées, l'autre se tait, se terre, mais écoute, écoute...

Enfin, comme pour répondre à la muette interrogation de Mostovskoï, Liss ouvrit un dossier qui se trouvait sur le bureau devant lui et en sortit d'un geste dégoûté, la tenant entre deux doigts, une liasse de papiers sales. Et Mostovskoï les reconnut aussitôt : c'étaient les écrits d'Ikonnikov.

Liss devait espérer que la vue soudaine des papiers provocateurs d'Ikonnikov prendrait Mostovskoï au dépourvu...

Mais Mostovskoï ne perdit pas son sang-froid. Un sentiment proche du soulagement le gagna tandis qu'il regardait ces papiers : tout était clair, tout était bête et grossier, comme toujours quand il s'agit d'interrogatoire policier. Liss poussa les griffonnages d'Ikonnikov vers le bord du bureau puis les replaça devant lui.

Vous voyez, dit-il en passant soudain à l'allemand, ce sont les papiers qu'on vous a pris pendant la fouille. Je n'avais pas lu les premiers mots que j'avais déjà compris que vous n'étiez pas l'auteur de ces bêtises, je n'avais pas besoin pour cela de connaitre votre écriture.

Mostovskoï se taisait.

Liss tapota du doigt la liasse de papiers dans un geste <l'invite amical.

Mais Mostovskoï se taisait toujours.

Me serais-je trompé, s'étonna Liss. Non ! Je n'ai pas pu me tromper. Vous et moi éprouvons le même dégoût pour les insa nités de ce texte. Vous et moi sommes du même côté, et de l'autre côté, il y a «cela» !

Et Liss montra les papiers devant lui.

Bon, eh bien, allons-y ! fit Mostovskoï, hargneux. Ces papiers ? Oui, ils m'ont été confisqués. Vous voulez savoir qui me les a transmis ? Ça ne vous regarde pas. Peut-être que c'est moi qui les ai écrits. Peut-être que c'est vous qui avez ordonné à votre agent de me les glisser en cachette sous mon matelas. C'est compris ?

Un instant, on aurait pu croire que Liss allait accepter le défi, qu'il allait hurler dans un accès de rage : j'ai les moyens de vous faire parler!

Comme Mostovskoï l'aurait voulu! Comme tout serait devenu simple ! Comme tout serait devenu facile ! « L'ennemi », quel mot clair et net!

Mais Liss dit :

Que viennent faire là ces papiers minables ? Qu'est-ce que ça peut bien faire, qui en est l’auteur ? Ce que je sais, c'est que ce n'est ni vous ni moi. Je suis très peiné. Réfléchissez : qui se trouve dans nos camps en temps de paix, quand il n'y a pas de prisonniers de guerre ? On y trouve les ennemis du parti, les ennemis du peuple. C'est une espèce que vous connaissez, ce sont ceux qu'on trouve également dans vos camps. Et si en temps de paix vos camps entraient dans notre système de la S.S., nous ne laisserions pas sortir vos prisonniers. Vos prisonniers sont nos prisonniers.

Il esquissa un sourire :

Les communistes allemands que nous avons incarcérés dans les camps l'ont été par vous aussi en 1937. Ejov les a mis dans des camps et le Reichsfiihrer Himmler en a fait autant... Soyez hégélien, cher maître.

Il fit un clin d'oeil à Mostovskoï :

Je me disais : dans vos camps, votre connaissance des langues étrangères vous aurait été aussi utile que dans les nôtres. Aujourd'hui, vous êtes effrayé par notre haine du judaïsme. Mais il se peut que demain vous la repreniez à votre propre compte. Et après-demain, c'est nous qui deviendrons plus tolérants. J'ai parcouru une longue route, et j'avais pour guide un grand homme. Vous aussi, vous avez pour guide un grand homme, vous aussi, vous avez parcouru une longue et dure route. Vous y croyiez, vous, que Boukharine était un provoca teur? Seul un grand homme pouvait faire suivre cette voie.

Moi, de même, j'ai connu Röhm, je croyais en lui. Mais il le fallait. Et voilà la pensée qui me torture : votre terreur a tué des millions de gens, et il n'y a que nous, les Allemands, qui, dans le monde entier, comprenons qu'il le fallait, que c'était bien ainsi.

« Comprenez-moi comme je vous comprends. Cette guerre doit vous faire horreur.

« Napoléon n'aurait pas dû faire la guerre contre l'Angleterre. C'est alors qu'une nouvelle pensée frappa Mostovskoï.

Il ferma même les yeux: la lumière était-elle trop crue ou bien cherchait-il à fuir cette pensée torturante?

Et si ses doutes n'étaient pas un signe de faiblesse, d'impuis sance, de fatigue, de manque de foi? Et si les doutes qui s'emparaient parfois de lui, tantôt timides, tantôt destructeurs, étaient justement ce qu'il y avait de plus honnête, de plus pur en lui? Et lui, il les refoulait, les repoussait, les haïssait. Et si c'étaient eux qui contenaient le grain de la vérité révolutionnaire ? C'étaient eux qui contenaient la dynamite de la liberté !

Pour repousser Liss, ses doigts visqueux, il suffit de ne plus haïr le menchevik Tchemetsov, de ne plus mépriser le fol en Dieu Ikonnikov ! Non, non, plus encore ! Il faut renoncer à tout ce qui constituait sa vie à ce jour, condamner tout ce qu'il défendait et justifiait.

Mais non, non, bien plus ! Pas condamner mais haïr de toute son âme, de toute sa foi de révolutionnaire, les camps, la Lou bianka, le sanglant Ejov, lagoda, Beria! Ce n'est pas assez, il faut haïr Staline et sa dictature !

Mais non, non, bien plus ! Il faut condamner Lénine ! Le chemin conduisait à l'abîme.

La voilà, la victoire de Liss ! Ce n'était pas une victoire remportée sur les champs de bataille, mais dans cette guerre sans coups de feu, pleine de venin, que menait contre lui le gestapiste.

La folie le guettait. Et soudain il poussa un soupir de soulage ment. La pensée qui l'avait, l'espace d'un instant, aveuglé et terrifié, tombait en poussière, semblait ridicule et pitoyable. Son égarement n'avait duré que quelques secondes.

Comment avait-il pu, ne serait-ce qu'une seconde, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, douter de la justesse de la grande cause ?

Liss le fixa, mâchonna un instant, et poursuivit :

Aujourd'hui, on nous regarde avec horreur et on vous regarde avec amour et espoir. Mais, n'en doutez pas, ceux qui nous regardent avec horreur, vous regarderont, vous aussi, avec horreur.

Mostovskoï ne craignait plus rien. Maintenant, il savait ce que valaient ses doutes. Ils ne menaient pas dans le marais, comme il avait pu le penser auparavant, mais à l'abîme !

Liss reprit les papiers d'Ikonnikov.

Pourquoi fréquentez-vous des gens pareils ? Cette maudite guerre a tout perturbé, tout mélangé. Ah, si j'avais la force de démêler cet écheveau !

Non, monsieur Liss, il n'y a rien à démêler. Tout est clair et net. Ce n'est pas en nous unissant à des lkonnikov ou des Tchernetsov que nous vous avons vaincus. Nous sommes assez forts pour venir à bout et des uns et des autres.

Maintenant, Mostovskoï voyait clairement que Liss réunissait en lui tout le monde de l'obscur, or toutes les décharges dégagent la même odeur, tous les débris se ressemblent. Il ne faut pas chercher ressemblances et différences dans les débris, les ordures, il faut les chercher dans l'idée, le projet du bâtisseur.

Et une rage heureuse et triomphante s'empara de lui. Une rage qui n'avait pas pour seul objet Liss et Hitler ; elle était aussi tournée contre l'officier anglais qui l'avait interrogé sur la cri tique du marxisme en Russie, contre les discours répugnants du menchevik borgne, contre le prêcheur pleurnichard qui n'était en fin de compte qu'un agent provocateur. Où donc tous ces gens trouveront-ils les idiots qui pourraient croire qu'il y a l’ombre d’une ressemblance entre l’empire nazi et un Etat socialiste ? Liss, ce gestapiste, était l'unique consommateur de leur marchandise sortie des poubelles de !'Histoire. Mikhaïl Sidorovitch comprit en cet instant, comme jamais auparavant, le lien qui unissait le fascisme et ses agents.

« N’est-ce pas là, se dit Mostovskoï, que réside le génie de Staline ? Quand il exterminait les gens de cette sorte, il était le seul à voir la fraternité secrète qui unissait le fascisme aux pharisiens qui se faisaient les apôtres d'une liberté abstraite. » Et cette idée lui sembla si évidente qu'il eut envie d'en faire part à Liss pour le convaincre de l'absurdité de ses élucubrations. Mais il se contenta de sourire : il était un vieux singe, et ce n'est pas lui qui irait discuter avec l'ennemi de ses affaires.

Fixant Liss droit dans les yeux, il dit d'une voix forte que durent entendre les gardes derrière la porte :

Suivez mon conseil, vous perdez votre temps avec moi, collez moi au mur ou faites-moi balancer au bout d'une corde, tuez-moi.

Liss répliqua aussitôt :

Calmez-vous, s'il vous plaît. Personne n'a l'intention de vous tuer.

Je ne m'inquiète pas, répondit gaiement Mostovskoï, je n'ai absolument pas l'intention de m'inquiéter.

Vous devez vous inquiéter. Que mon insomnie soit la vôtre ! Mais quelle est donc la cause de l'hostilité qui nous sépare ? Je ne peux pas la comprendre. Adolf Hitler ne serait pas un Führer mais le laquais des Krupp et des Stinnes ? Chez vous la terre n'est pas propriété privée ? Les usines et les banques appartiennent au peuple ? Vous êtes des internationalistes, alors que nous prêchons la haine raciale ? Nous avons allumé l'incendie, tandis que vous vous efforcez de l’éteindre ? On nous déteste alors que l'humanité regarde avec espoir du côté de Stalingrad ? C'est cela qu'on dit chez vous ? Balivernes ! Il n'y a pas de gouffre entre nous. C’est une invention. Nous sommes des formes différentes d'une même essence : l'Etat-Parti. Nos capitalistes ne sont pas les maîtres. L'Etat leur donne un plan et un programme. L'Etat leur prend leur production et leurs profits. Ils ne gardent que 6 % de leurs profits pour eux, c'est leur salaire. Votre Etat-Parti définit lui aussi le plan et le programme; il prend, lui aussi, la production. Ceux que vous nom mez les maîtres, les ouvriers, reçoivent, eux aussi, un salaire de l'Etat-Parti.

Mikhaïl Sidorovitch regarda Liss et s’étonna : « Comment est-il possible que cet ignoble bavardage ait pu me troubler, même un instant ? Comment est-il possible que je me sois noyé dans ce flot de boue malodorante ?»

Liss poussa un soupir de découragement.

Le drapeau rouge du prolétariat flotte aussi au-dessus de notre Etat populaire ; nous aussi, nous appelons à l'unité et à l'effort national; nous aussi, nous disons que le parti exprime les aspirations de l'ouvrier allemand. Vous aussi, vous avez les mots « labeur » et « national » à la bouche. Vous savez, aussi bien que nous, que le nationalisme est la grande force du xxe siècle. Le nationalisme est l'âme de notre temps ! Le socialisme dans un seul pays est l'expression suprême du nationalisme !

« Je ne vois pas ce qui nous sépare. Mais notre maître génial, le guide du peuple allemand, notre père, le meilleur ami de la mère allemande, le plus grand stratège de tous les temps et de tous les peuples a décidé cette guerre. Malgré cela je crois en Hitler ! Je crois que l'esprit de votre Staline n'est pas obscurci par la colère et la douleur. Il voit la vérité à travers les fumées et les flammes de la guerre. Il sait qui sont ses ennemis. Il le sait, oui, il le sait, alors même qu'il discute avec eux d'une stratégie commune contre nous et qu'il lève son verre à leur santé. Il y a sur terre deux grands révolutionnaires : Staline et notre Führer. Leur volonté a fait naître le socialisme national de l'Etat.

« En ce qui me concerne, notre fraternité avec vous est plus importante que la guerre que nous menons contre vous pour les territoires de l'Est. Nous bâtissons deux maisons et elles doivent se trouver côte à côte. Je voudrais, cher maître, que vous viviez un temps dans le calme de la solitude et que vous réfléchissiez, réfléchissiez longuement avant notre prochain entretien.

Pour quoi faire ? C'est idiot ! Insensé ! Grotesque ! dit Mostovskoï. Et que signifie ce « cher maître » ridicule ?

Oh, non ! il n'est pas ridicule. Nous devons comprendre, vous et moi, que l'avenir ne se décide pas sur les champs de bataille. Vous avez personnellement connu Lénine. Il a fondé un parti de type nouveau. Il a été le premier à comprendre que seuls le parti et le chef expriment l'élan vital d'une nation, et il a mis fin à l'Assemblée constituante. Quand, en physique, Maxwell détruisit la mécanique newtonienne, il était persuadé qu'il était en train de la confirmer ; de même Lénine se prenait pour le fondateur de l'Internationale, alors qu'il était en train de fonder le grand nationalisme du XXe siècle. Puis Staline nous apprit énormément de choses. Pour qu'existe le socialisme dans un seul pays il fallait priver les paysans du droit de semer et de vendre librement, et Staline n'hésita pas : il liquida des millions de paysans. Notre Hitler s'aperçut que des ennemis entravaient la marche de notre mouvement national et socialiste, et il décida de liquider des millions de Juifs. Mais Hitler n'est pas qu'un disciple, il est un génie ! C'est dans notre « Nuit des longs couteaux » que Staline a trouvé l'idée des grandes purges de 37. Hitler non plus n'hésita pas... Vous devez me croire. J’ai parlé, vous vous êtes tu, mais je sais que j'ai été pour vous un miroir.

Mostovskoï prononça :

Un miroir ? Tout ce que vous avez dit est mensonge du premier au dernier mot. Ma dignité ne me permet pas de réfuter votre sale bavardage de provocateur. Un miroir ? Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez définitivement perdu la tête ? Stalingrad vous ramènera à la raison.

Liss se leva et Mostovskoï, en qui se mêlaient désarroi, enthou siasme et haine, se dit : «C'est la fin, il va m' abattre ! »

Mais on aurait cru que Liss n'avait pas entendu les paroles de Mostovskoï. Il s'inclina respectueusement devant lui.

Vous serez toujours nos maîtres, dit-il, et en même temps nos disciples. Alors nous devons réfléchir en commun.

Son visage était triste mais ses yeux riaient. Et de nouveau une pointe venimeuse piqua Mostovskoï au coeur. Liss regarda sa montre.

Le temps ne passe pas comme ça, en vain. Il sonna, dit doucement : Prenez cela, si vous en avez besoin. Nous nous reverrons bientôt. Gute Nacht.

Mostovskoï prit, sans savoir pourquoi, les feuillets sur la table et les fourra dans sa poche.

On le fit sortir du bâtiment de la direction, il inspira une pro fonde bouffée d'air froid. Comme elle était agréable, cette nuit humide avec le hurlement des sirènes dans l'obscurité du petit matin, après le cabinet du gestapiste et la voix douce du théori cien en national-socialisme !

Il vit passer, alors qu'il approchait du Revier, une voiture aux phares bleus. Mostovskoï comprit que Liss rentrait prendre du repos. Un nouvel accès d'angoisse s'empara de Mostovskoï. Le sous-officier le fit entrer dans son box, ferma la porte à clef.

« Si je croyais en Dieu, se dit Mostovskoï, je me dirais que cet étrange interlocuteur m'a été envoyé pour me punir de mes doutes.»

Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Une journée nouvelle commençait. Adossé au mur fait de planches de sapin mal rabotées, Mostovskoï entreprit de déchiffrer les gribouillages d'Ikonnikov.