«Aux Etats-Unis, on en revient toujours à la question raciale »

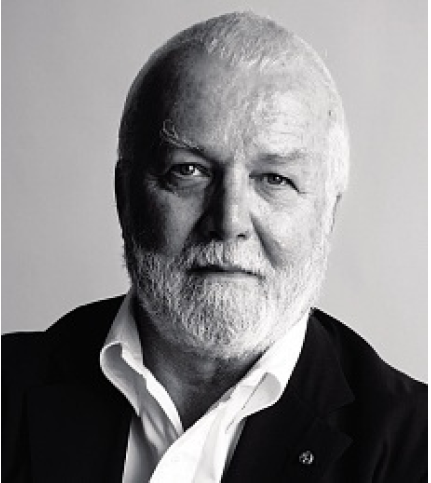

Russell Banks

Le Monde du 4 nov

| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aoüt | septembre | octobre | novembre | décembre |

|---|

Russell Banks n'est pas seulement l'un des meilleurs romanciers américains, c'est aussi l'un des plus engagés. Issu d'un milieu pauvre, ancien militant d'extrême gauche dans sa jeunesse, cet homme, né en 1940, a soutenu Barack Obama en 2008. L'auteur d'American Darling et de La Réserve, parus chez Actes Sud, observe aujourd'hui le paysage politique de son pays et exprime sa déception.

Russell Banks n'est pas seulement l'un des meilleurs romanciers américains, c'est aussi l'un des plus engagés. Issu d'un milieu pauvre, ancien militant d'extrême gauche dans sa jeunesse, cet homme, né en 1940, a soutenu Barack Obama en 2008. L'auteur d'American Darling et de La Réserve, parus chez Actes Sud, observe aujourd'hui le paysage politique de son pays et exprime sa déception.

Barack Obama est en difficulté pour l'élection du 6 novembre. Etes-vous inquiet ?

Je suis même très inquiet. Romney Inc. a convaincu suffisamment de Blancs des classes moyennes et ouvrières de voter contre leurs intérêts. En d'autres termes, de faire confiance aux patrons. Les travailleurs américains sont en train de perdre leur travail, leurs économies, leurs maisons, et ce qu'ils ressentent, ce n'est pas de la rage, mais de la peur. Ils se comportent comme si une menace métaphysique pesait sur eux, comme si toutes leurs certitudes les plus élémentaires étaient bouleversées. Romney et ses laquais millionnaires ont exploité cette peur sans relâche.

De son côté, Obama a mené une campagne terne, comme s'il était presque soulagé d'avance à l'idée de perdre et de retourner à sa vie d'universitaire. L'une de ses grandes qualités, c'est qu'il n'est ni fou, ni délirant, ni narcissique. Mais cette qualité-là, justement, fait qu'il a du mal à rester constamment sur la brèche. Visiblement, ça l'a ennuyé de faire campagne et de lever des fonds, pendant des mois. Il a trouvé le prétendu débat ridicule et il considère son adversaire comme un idiot et un lâche. Si on avait eu une campagne de huit semaines, avec un seul tête-à-tête, Obama se serait montré brillant et sa victoire aurait été écrasante. Là... peut-être qu'il va gagner, ou peut-être pas. Ça va se jouer à pile ou face.

Que va-t-il se passer si Romney gagne ?

La République se transformera en une ploutocratie. Le New Deal de Franklin Roosevelt sera définitivement enterré. Ce mouvement n'est pas nouveau : les ploutocrates y travaillent d'arrache-pied depuis des générations. S'ils arrivent à leurs fins, il n'y aura pas de retour en arrière, sauf s'il se produit une deuxième révolution. Mais, pour qu'il y ait une révolution, il faudrait qu'une ruine totale s'abatte sur le pays et, grâce à la mondialisation, sur le monde entier : famine, migrations forcées, augmentation dramatique du nombre de sans-abri, effondrement des services publics. Qui peut souhaiter cela ? Personne. Donc, il n'y aura pas de seconde Révolution américaine. Si Romney gagne, nous devrons réfléchir à la manière dont nos petits-enfants vont survivre dans un âge de ténèbres.

Comment percevez-vous le paysage politique américain ?

Ce qui est frappant, quand on regarde les derniers mois et même les dernières années, c'est de voir à quel point le spectre politique a glissé vers la droite. Les démocrates sont là où Reagan se trouvait il y a vingt ans. Il faut avoir mon âge pour se souvenir qu'aujourd'hui Nixon serait presque à l'extrême gauche, et qu'Eisenhower ne pourrait pas faire partie du Parti républicain. Je pense que le changement a commencé du temps de Reagan, quand l'opposition entre les deux partis est devenue d'ordre raciale. Dans l'imaginaire américain, les démocrates sont le parti des gens de couleur : Latinos, Asiatiques, Afro-Américains... et des Blancs libéraux, comme moi.

A l'inverse, le Parti républicain est un parti de Blancs. Or la ploutocratie américaine, qui est très effrayante, a réussi à faire naître des alliances dans lesquelles la race l'emporte sur la classe. C'est un événement historique : vous pouvez dresser des gens contre leurs intérêts si vous brandissez la question raciale. Des Blancs pauvres voteront pour les intérêts des Blancs riches, s'ils pensent que le parti adverse est associé aux Noirs. Aux Etats-Unis, on en revient toujours à la question raciale. Mais le moment est très intéressant, dans la mesure où les Blancs américains sont en train de devenir une minorité. Environ 45 %.

Pourquoi les Américains ont si peur ?

Il y a eu tant de changements : culturels, sociaux, économiques. La classe moyenne inférieure et les ouvriers, surtout les Blancs, ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle de leur vie. Les vieilles hiérarchies sur lesquelles s'appuyait la supériorité de l'homme blanc ont été renversées. Sans compter la disparition des emplois industriels stables, dans lesquels vous vous engagiez à 18 ans et jusqu'à la retraite. Vous pouviez vous payer une maison, envoyer vos enfants à l'université, acheter une voiture à crédit, vivre de manière correcte dans une banlieue, en tondant votre pelouse le dimanche et en invitant vos amis pour le barbecue. Ces jours-là sont révolus et ils n'ont été remplacés par rien de rassurant. C'est l'une des causes de cette peur diffuse qui traverse le pays.

L'homme blanc était-il si convaincu d'être le maître du monde ?

La nature de cette société capitaliste individualiste que nous avons établie entraîne un mode de vie à haut risque. Dans le rêve américain, tout le monde est supposé réussir par ses moyens, et si vous n'y arrivez pas, c'est votre faute, pas celle de la société. Une quête morale, en quelque sorte, qu'on est censés tenir pour une liberté, dans une économie ouverte. Mais cela engendre une pression terrible. C'est un débat intéressant qui se retrouve dans la campagne actuelle : l'aile droite du Parti républicain répète sans cesse que c'est chacun pour soi. Ils prêchent une espèce de darwinisme social. Ils disent : "Nous ne voulons pas devenir une autre Europe." Ce qui veut dire pas d'Etat-providence, mais une société capitaliste, individualiste à l'ancienne. Du côté démocrate, on plaide pour une plus grande responsabilité de l'Etat en matière sociale.

L'Europe est à ce point un contre-modèle ?

Beaucoup d'Américains ont peur de l'Etat-nounou, où les citoyens ne sont pas libres de contrôler leur propre destinée. "Ta maison est ton château" : vous devez pouvoir faire le tour de votre jardin avec votre fusil à l'épaule, sans que personne vienne vous ennuyer. Grimper sur votre cheval et partir vers l'ouest, vers des contrées sauvages où vous construirez votre propre château. Un individu robuste et libre, qui ne dépend de personne. C'est une particularité américaine, qui appartient à notre histoire, à nos mythes. Elle fait partie de nos classiques, on la retrouve dans Huckleberry Finn, dont le héros descend le Mississippi, ou dans Moby Dick, où le capitaine Achab part en direction de la haute mer sur son baleinier. Ces images puissantes ont forgé l'idée que les Américains ont d'eux-mêmes depuis des centaines d'années. On ne voit pas ça quand on regarde vers l'Europe.

Y a-t-il moins de liberté aux Etats-Unis aujourd'hui qu'il y a vingt ans ?

Ce qui est plus difficile maintenant, c'est d'obtenir la vérité. A cause des changements dans la structure capitalistique des médias. De plus en plus, les éditeurs de presse agissent d'abord dans l'intérêt des actionnaires et non dans celui du public. Cela dit, le développement d'Internet s'oppose à ce mouvement.

Le mensonge est-il très présent dans le discours politique ? Dans les mots utilisés ?

On est si accoutumés qu'on ne s'en rend même plus compte, à moins d'avoir gardé le souvenir d'autres discours, d'autres époques. D'autres manières de s'adresser aux électeurs et de discuter des problèmes en public. On n'a pas eu de conversation honnête et intelligente dans la vie publique depuis longtemps. Même quelqu'un d'intelligent et de structuré comme Barack Obama n'a pas réussi cela, sauf en de très rares occasions. Durant les quatre années de son mandat, quelque chose s'est désintégré dans son langage. Tiédi. Comme s'il était écrasé par le monde politique de Washington. Je suis de plus en plus déçu par la manière dont son discours s'est ramolli, affadi, rempli de clichés, vidé de son sens politique. Le discours qu'il a fait devant la convention démocrate au moment de sa nomination était si plat, si banal, comparé à ceux qu'il a faits avant d'être élu.

Que s'est-il passé ?

A Washington, vous vivez dans une bulle, personne ne parle franchement au président, sauf peut-être sa femme. Il est entouré de gens comme lui. Difficile de penser clairement dans une salle de miroirs.

Mais historiquement ?

Le niveau d'éducation a baissé aux Etats-Unis. On a arrêté d'investir. La capacité des Américains à utiliser le langage, et à le décrypter, s'est détériorée. Ils ont des diplômes mais plus les mêmes compétences linguistiques des années 1950 ou 1960. On est devenu une société de consommation à un point tel que ça a pris le pas sur le reste. Les enfants sont bombardés de milliers de pubs chaque jour. Voilà l'ambiance. Un monde marchand. Le langage a été relégué au second plan, quand la télévision, donc l'image, a fait irruption. Au début, on pensait que les pubs rendaient les programmes possibles, avant de comprendre que c'était le contraire. Et ça s'amplifie avec Internet : pourquoi est-ce que Facebook existe ? Pourquoi les réseaux sociaux ? Pour vendre de la pub. Et même Google. C'est son but. Il s'agit d'un changement anthropologique radical. Mon petit-fils de 4 ans a un cerveau façonné différemment du mien. Si on lui donne un livre, il essaie de tourner les pages en les faisant glisser, comme sur un iPad. Je voudrais être là dans une centaine d'années pour voir les conséquences de tout ça.

Le niveau d'éducation a baissé aux Etats-Unis. On a arrêté d'investir. La capacité des Américains à utiliser le langage, et à le décrypter, s'est détériorée. Ils ont des diplômes mais plus les mêmes compétences linguistiques des années 1950 ou 1960. On est devenu une société de consommation à un point tel que ça a pris le pas sur le reste. Les enfants sont bombardés de milliers de pubs chaque jour. Voilà l'ambiance. Un monde marchand. Le langage a été relégué au second plan, quand la télévision, donc l'image, a fait irruption. Au début, on pensait que les pubs rendaient les programmes possibles, avant de comprendre que c'était le contraire. Et ça s'amplifie avec Internet : pourquoi est-ce que Facebook existe ? Pourquoi les réseaux sociaux ? Pour vendre de la pub. Et même Google. C'est son but. Il s'agit d'un changement anthropologique radical. Mon petit-fils de 4 ans a un cerveau façonné différemment du mien. Si on lui donne un livre, il essaie de tourner les pages en les faisant glisser, comme sur un iPad. Je voudrais être là dans une centaine d'années pour voir les conséquences de tout ça.

Obama aussi est pris dans ce système où la communication l'emporte sur le reste ?

Pour devenir président maintenant, il faut 500 millions de dollars. Et les démocrates prennent le même argent que les autres. Au début, j'étais très excité quand j'ai lu les livres d'Obama ; il utilisait les mots d'une manière qui respirait l'authenticité. Et puis il est devenu président. Je l'ai soutenu, j'ai été très heureux qu'il soit élu et je le suis encore, mais il est très, très modéré, centriste. Je n'attendais pas de mesures réellement progressistes, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus actif dans le domaine exécutif. Je suis déçu qu'il n'ait pas fermé Guantanamo, par exemple, ou démantelé l'arsenal des mesures sécuritaires prises par Bush après le 11-Septembre.

La surveillance est l'un des grands thèmes de votre dernier roman paru en France, "Lointain souvenir de la peau". Le héros, un jeune délinquant sexuel, est socialement invisible et tout le temps visible, puisqu'il est observé par des dispositifs électroniques de sécurité.

Les moyens technologiques destinés à voir et à être vus ont comme effet de déshumaniser. Si vous avez le pouvoir de surveiller quelqu'un, vous le transformez en objet. Dans les villes américaines, vous ne pouvez plus vous trouver dans un ascenseur sans être observé par une caméra. Or, l'un des grands fantasmes américains, c'est de disparaître. Partir acheter du pain et ne pas revenir. On ne peut plus faire ça, ici. On ne peut plus se cacher.

Raphaëlle Rérolle (propos recueillis)

Chroniques

Chroniques