| index | précédent | suivant |

|---|

Ronde, ritournelle, manège ou spirale enivrante

Changeons de costume. 1900 : nous somes dans le passé. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir.

Changeons de costume. 1900 : nous somes dans le passé. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir.

Anton Walbrook, le meneur de jeu dans La Ronde de Max Ophüls 1950

Sur une nouvelle de Schnitzler, ce film enroule plusieurs rencontres, amoureuses ou simplement galantes partant d'une prostituée pour y revenir à la fin en passant par un poète, un comte, un fils de famille, un soldat …

La boucle à la fin se referme comme si toutes ces rencontres se valaient, c'est-à-dire valaient peu, ou que tout retournât au même, que rien de ce que nous vivions ne nous changeât jamais vraiment ou qu'à la surface seulement à quoi s'accrochent nos vanités ou s'enkystent nos paresses. Désespérance d'un temps qui ne passerait finalement jamais et qui nous glisserait entre les doigts au moins autant que nous lui échapperions de n'être pas même altérés par lui.

Il paraît que nous nous réfugions dans le passé - lot de consolation des blessures infligées par l'âge et nos tentatives ratées. Mais non : c'est lui, au contraire qui nous saisit comme havre consolant. Que serait-il sans nous qui le sauvons en nous en souvenant.

L'âge avançant, le passé remonte qui nous saisit non comme un regret - ce n'était pas toujours mieux avant - mais comme une musique intérieure ; une ritournelle ; une ronde ! une comptine. Nous ne pouvons rien changer au passé mais soyons honnêtes guère plus au présent. Nous ne prisons guère ces rengaines qui nous ramènent tant à cet enfant que nous ne parvenons ni plus à redevenir qu'à quitter.

La vie n'est sans doute qu'un jeu ; un de ces jeux dont Nietzsche proclamait qu'il fallait le prendre très au sérieux.

J'entends encore cet homme me racontant avoir assisté à un discours de Jaurès à la Chambre où son père l'avait emmené tout jeune. Je voyais ses gestes, je le devinais penché par delà la tribune vers ses collègues qu'il se désespérait de pouvoir convaincre. Jaurès était vivant !

J'entends encore cet homme me racontant avoir assisté à un discours de Jaurès à la Chambre où son père l'avait emmené tout jeune. Je voyais ses gestes, je le devinais penché par delà la tribune vers ses collègues qu'il se désespérait de pouvoir convaincre. Jaurès était vivant !

Pas seulement parce qu'il laissait image et souvenir en l'esprit de celui-là qui sut me le transmettre ; ni que par ses paroles, ses actes et son destin tragique il influença sa postérité au point de rester, aujourd'hui encore, une figure emblématique et incontestée de la gauche ; un mythe.

Plutôt parce que, simplement, il avait atteint quelque chose que nous peinons à comprendre, qui nous trouble, émeut ou agace et qui a nom universel. Il était là, debout, fièrement dressé en son combat pour la paix, devinant que ce combat, il allait le perdre mais convaincu de le devoir mener quand même quoiqu'il dût lui en coûter. Tels étaient les héros grecs ; telle la profonde signification de la tragédie : le temps roule et enroule autour de nous le fil du destin et, quoique nous tentions, nous n'y pouvons mais.

Seulement mourir mais que ce soit, non pour la gloire ; pour l'honneur. Pour l'élégance d'avoir poursuivi jusqu'à son terme l'idée ou l'idéal, qu'importe, qui faisait notre existence n'être pas totalement absurde. Insinuer un peu de grâce dans cet étouffement macabre.

Nous n'aimons pas le cercle, non plus que la spirale. N'aimons ni tourner en rond ni qu'on nous fasse tourner en bourrique ! Nos cercles ne savent être que vicieux et quand nous faisons le tour de la question, en réalité nous l'enfermons. L'étouffons. L'oublions. La réglons.

Nous croyons n'aimer que la règle, que cette ligne droite où nous espérons direction autant que pouvoir. Las l'horizon demeure à même implacable distance et nos règles bégaient à répéter, jusqu’à l'ennui, v ce qui toujours revient, identique ou presque.

Le manège est supportable pour l'enfant qui lui donne l'espace de l'éloignement jamais assez décisif pour risquer d'avoir peur. Mais notre seule peur est qu'en toute circonstance on ne nous dressât, comme on le fait pour les chevaux, en nous faisant inlassablement tourner autour de l'axe de la corde tendue qui nous lie, dans cet espace que l'on appelle, aussi, un manège. Management, dit-on, vient de là. Et l'on sait bien qu'éthique désignait aussi l'espace où l'on maintenait les animaux pour les dresser.

Romulus le savait pertinemment : le maître est celui qui trace le cercle.

Qui n'est autre que le temps. Aurions-nous imaginé un dieu créateur seulement pour écorner la spirale infernale du temps et nous donner l'illusion que, peut-être, l'histoire pour une fois finirait moins mal ? irait braconner sur des chemins de traverse ?

Je ne suis pas certain que Walbroock ait raison : le passé n'est pas sûr ; il est implacable et nous barre la route de tout avenir. Des chevaux de bois aux manèges où nous les dressons, sortons-nous jamais de cette ritournelle-ci ? Plus belle conquête de l'homme, ou son meilleur ami, titre qu'il dispute au chien, le cheval ne nous séduit pas tant pour son allure altière et sa puissance que pour l'illusion qu'il nous donne de l'avoir vaincu.

Je ne suis pas certain que Walbroock ait raison : le passé n'est pas sûr ; il est implacable et nous barre la route de tout avenir. Des chevaux de bois aux manèges où nous les dressons, sortons-nous jamais de cette ritournelle-ci ? Plus belle conquête de l'homme, ou son meilleur ami, titre qu'il dispute au chien, le cheval ne nous séduit pas tant pour son allure altière et sa puissance que pour l'illusion qu'il nous donne de l'avoir vaincu.

Mais le cheval dit toujours mieux qu'il ne nous semble. Il a beau nous entraîner loin et vite et nous donner l'illusion de poursuivre nos rêves, nos projets ou nos ambitions, il ne nous ramène jamais très loin de nos espaces intérieurs. Les fruits, dit-on ne tombent jamais bien loin de l'arbre.

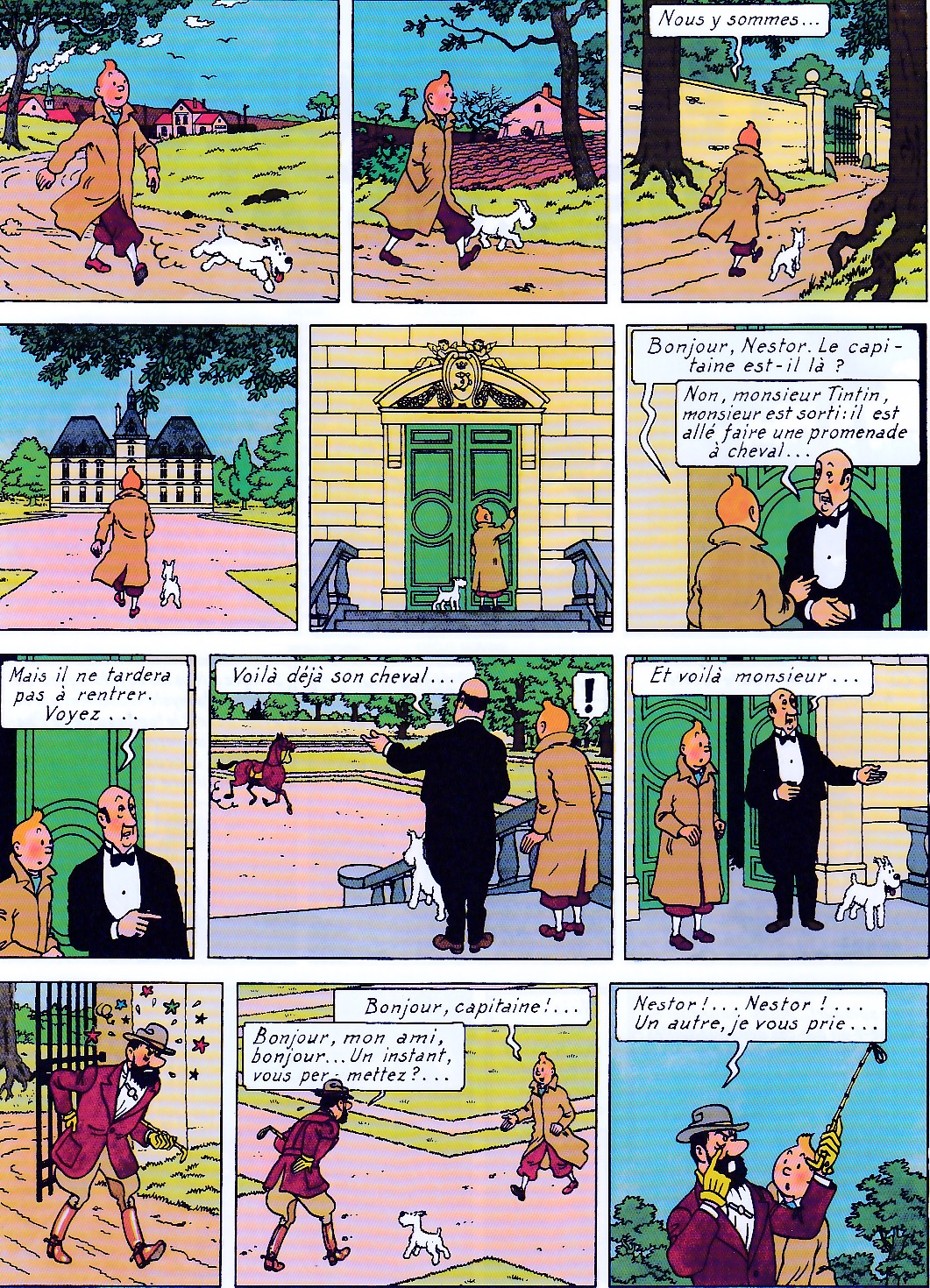

Il y a assurément plus dans cet introït des 7 boules de cristal qu'une simple anecdote prêtant à sourire. Tintin vient rendre visite à ses amis à Moulinsart. Tout prête à une sorte de grandeur mêlée de quiétude campagnarde. Le jeune homme de la ville, pétri d'aventures et de principes, prend soin à sa façon de ses vieux amis, retirés au calme, l'un dans ses recherches parfois bien ésotériques, l'autre dans un farniente tout nouveau pour lui mais où, en nouveau riche un peu sot, il contrefait le snob en une tournure qui le rend plus ridicule que nécessaire.

Tout y est, oui, le chemin, quelques nuages épars juste assez discrets pour ne pas effaroucher le bleuté d'un ciel de printemps ; des champs au dessus desquels virevoltent quelques oiseaux, une ferme et cette arrivée, le château en fond, du jeune héros traversant l'allée, parcourant d'un pas décidé cet espace trop bien dessiné, trop vide. On croirait presque assister à l'altière componction d'une passation de pouvoir à l’Élysée.

Mais à la décision, succède l'indécision. Le maître de maison n'est pas là, pas encore : c'est le valet dans ce style inénarrable d'élégance froide et impersonnelle, obséquieuse surtout comme il sied à qui a place donc rôle à tenir, et qui sait s'y maintenir, c'est Nestor qui accueille Tinrin et prononce la phrase décisive.

Voilà déjà le cheval ! … Et voilà Monsieur !

Est-il figure plus jolie de qui veut se hausser du col que le capitaine en tenue élégante de cavalier, lavallière, ganté et cravaché mais chapeau cabossé et main dans un dos assurément douloureux.

Et plus dure sera la chute, dit-on alors que le cheval s'avance et trotte fièrement. Quant à lui. Il sait où il va, retourne à l'écurie et n'a même pas besoin d'un maître pour l(y contraindre.

Est-il figure plus drôle de la présomption ?

Je me souviens d'un cours à la Sorbonne - ce devait être en 82 ou 83 - où M Serres reprenant des éléments de Détachement voire de Genèse et annonçant Rome, par une de ces matinées de printemps, le samedi mais dans un amphi bourré à craquer où se pressaient étudiants, admirateurs divers, autodidactes peut-être aussi, fit référence à ce voilà déjà le cheval esquissant avec un sourire gourmand la question : tout le monde connaît cette citation évidemment … chacun ayant une réponse qu'il crut trouver qui chez Montaigne, qui chez Rabelais voire La Bruyère …

Autre chute celle-ci, comme celle d'une aimable plaisanterie, qui pointera la prétention à toujours mieux savoir, l'incapacité de tous à admettre son ignorance. Suffisance, orgueil de l'homme de savoir ? non, simplement petite vanité ordinaire Serres savourait son petit piège, les autres incapables même de jurer, mais un peu tard qu'on ne les y prendrait plus

L'histoire ainsi commence par une chute et par un aveuglement : cette ridicule affaire de monocle qui suggère certes l'arrogance du nanti mais répond tellement mal à l'humanité bourrue du personnage. Aveuglement que cette incapacité à reconnaître Tintin sans lui ; aveuglement que de vouloir paraître plus que l'on est ; aveuglement que cette ritournelle infâme que l'on a appelé parfois foire aux vanités à quoi tout nous ramène, ou bien semble vouloir nous réduire.

C'est que l'histoire à chaque fois recommence et produit les mêmes victimes pour qui s'y laisse prendre, enfermer. Encercler.

C'est que le cheval en fin de compte ne se laisse pas dominer et nous fait seulement la farce coquette de nous le laisser accroire.

De vouloir dominer c'est nous qui tournons emn rond et nous laissons enfermer en cet ironique manège. Nous aurons toujours l'humour, l'œuvre pour nous en extirper fugacement mais nous savons qu'en réalité, jamais nous ne nous en sortons. Nous n'avons prise sur rien.

Et revoici le monocle : à la fin de ce premier épisode, Nestor accourt avec des monocles de rechange. Devenus inutile : le hobereau, comme à chaque fois qu'il s'agit de partir à l'aventure et de sauver quelque ami, cède la place au marin, au capitaine. Le cercle, pour une fois, ne se referme pas tout-à-fait : ils se sont enfuis, partis à l'aventure.

Et revoici le monocle : à la fin de ce premier épisode, Nestor accourt avec des monocles de rechange. Devenus inutile : le hobereau, comme à chaque fois qu'il s'agit de partir à l'aventure et de sauver quelque ami, cède la place au marin, au capitaine. Le cercle, pour une fois, ne se referme pas tout-à-fait : ils se sont enfuis, partis à l'aventure.

Certes, mais à fin, retour quand même à Moulinsart. A l'ordre normal des choses. La BD a besoin de ces ancrages : retour au château, au village ; au festin !

Certes, mais à fin, retour quand même à Moulinsart. A l'ordre normal des choses. La BD a besoin de ces ancrages : retour au château, au village ; au festin !

Cercle de la tablée comme on l'eût imaginé des chevaliers de la légende médiévale ; itération de la narration : à la fin ce sont toujours les mêmes qui gagnent. La péripétie n'est que simulacre par quoi l'on tourne autour du pot.

D'où, chose extraordinaire rien ne s'ensuit.