| index | précédent | suivant |

|---|

À la question : mais qui sommes nous donc ? il n'y a tout simplement pas de réponse.

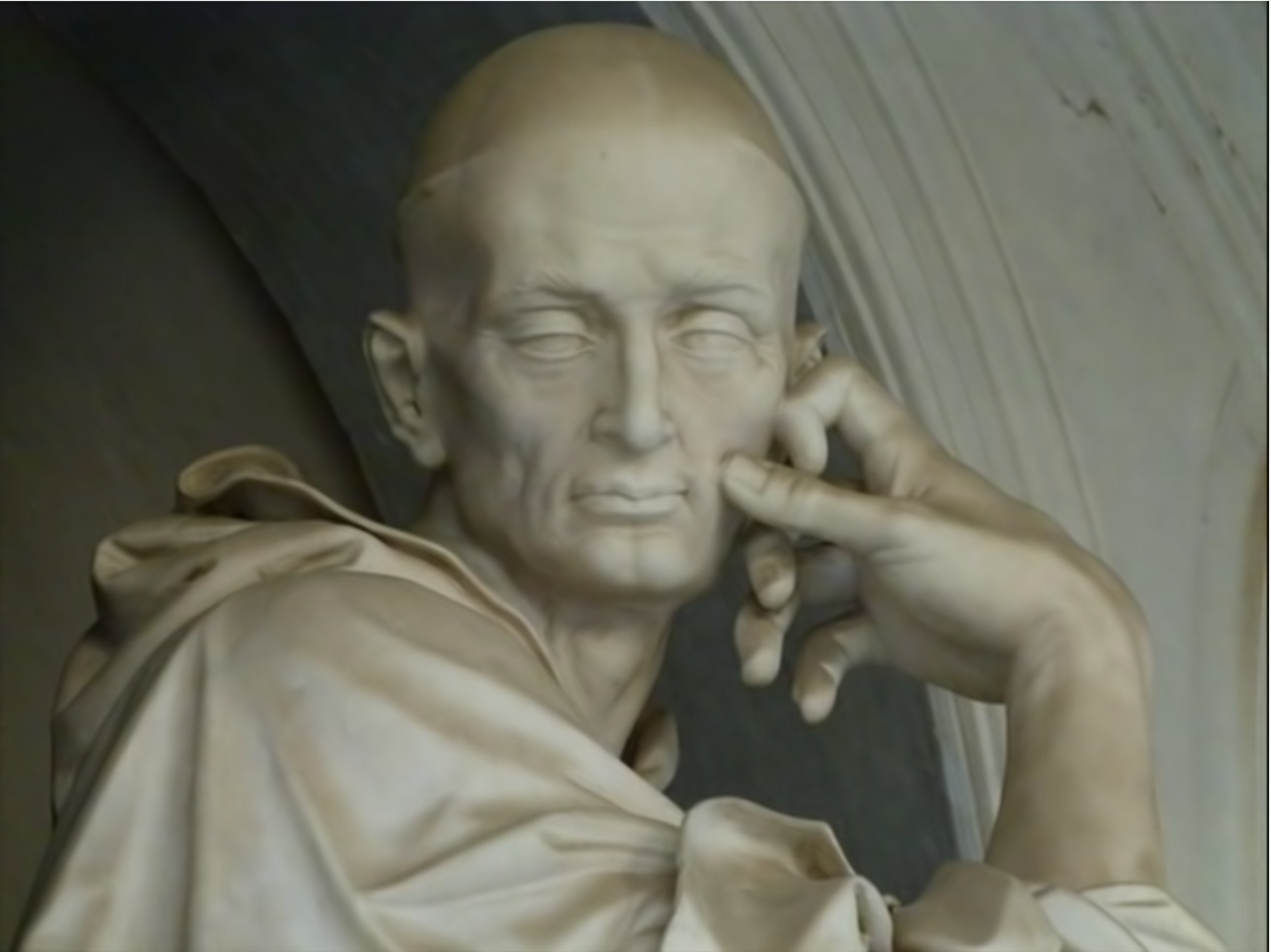

Si j'avais du jamais me poser encore la question de mon engouement pour H Arendt, assurément ce genre de phrase m'en dispenserait. Qu'importe le sujet que clôt cette phrase - j'y reviendrai - elle me semble valoir toujours et être préférée à ces recettes entêtantes dont la paresse moderne se nourrit croyant avoir inventé, avec elles et leur illusion de scientificité, l'irréfragable certitude. Je ne suis pourtant pas un sceptique quoique dans la posture d'un Pyrrhon m'est souvenance d'une élégance de pensée que je crois indépassable : je crois le savoir possible sinon je ne m'obstinerai pas, jour après jour, à faire le bilan de ma pensée mais n'ignore pas pour autant qu'il demeure fragile, coincé qu'il demeure entre des découvertes toujours possibles, des raisonnements audacieux et innovants et la preuve impitoyable qui fait le bel édifice s'effondrer ; s'effriter en tout cas. Je crois surtout que ceci est préférable, redoutant trop la morgue des fins connaisseurs prompts à s'imposer et leurs dogmes.

Si j'avais du jamais me poser encore la question de mon engouement pour H Arendt, assurément ce genre de phrase m'en dispenserait. Qu'importe le sujet que clôt cette phrase - j'y reviendrai - elle me semble valoir toujours et être préférée à ces recettes entêtantes dont la paresse moderne se nourrit croyant avoir inventé, avec elles et leur illusion de scientificité, l'irréfragable certitude. Je ne suis pourtant pas un sceptique quoique dans la posture d'un Pyrrhon m'est souvenance d'une élégance de pensée que je crois indépassable : je crois le savoir possible sinon je ne m'obstinerai pas, jour après jour, à faire le bilan de ma pensée mais n'ignore pas pour autant qu'il demeure fragile, coincé qu'il demeure entre des découvertes toujours possibles, des raisonnements audacieux et innovants et la preuve impitoyable qui fait le bel édifice s'effondrer ; s'effriter en tout cas. Je crois surtout que ceci est préférable, redoutant trop la morgue des fins connaisseurs prompts à s'imposer et leurs dogmes.

Je crois encore ceci inévitable s'agissant de la connaissance de nous-mêmes. Comte eut tort en son incroyable empressement de biffer toute voie possible à une physique et astronomie qui se fussent aventurées au-delà des limites de notre système solaire ; comme il se trompa en récusant toute possibilité de science humaine : il raisonnait encore en terme de territoires mais le privilège d'extériorité qu'il octroyait au sujet connaissant restait une vaine mais surtout stérile illusion. Il ne se peut pas, ne se pourra jamais que nos savoirs ne se reposent sur sols à peine plus stables que sable éventé de tempêtes insistantes et nos vérités aussi ambitieuses mais à peine plus durables que nos amours. Nous avons beau y mettre le meilleur de nous-mêmes et l'ériger en vertu absolue, cette vérité après quoi nous courrons, à la fois est inaccessible et indispensable est ceci même qui nous projette devant, fait de nous ce qu'Arendt nomme un universel, qui met la nature à la porté de nos actes, convoitises et destructions mais nous éloigne encore plus de nous-mêmes.

Non, nous ne savons ni qui nous sommes ni véritablement ce que nous voulons ; à peine entrevoyons-nous ce que nous ne voulons pas être. Ne pas être chose ballottée par l'enchevêtrement des causes, non plus que bombe d'appétences baguenaudée par ces tourmentes de passions que nous ne comprenons ni ne maîtrisons mais qui nous abandonnent, esquif frêle et disloqué. Ceci je l'avais appris avec Sartre, mais aurais pu le comprendre avec d'autres : ce que nous sommes est processus, jamais achevé, souvent à peine entamé ; une construction, une mise en scène. C'est par cette errance-là que nous demeurons libres.

Je comprends subitement la vertu de ces quarante années d'errance dans le désert … On n'est jamais de seulement arriver ; pas même de désirer partir. Mais d'entre rôder. Qui se croit une identité en réalité se mutile et prend seulement l'aller pour le retour. Nul n'est besoin d'aller chercher dans une quelconque nature les causes profondes d'une telle insatiété : elle tient au promontoire où nous nous maintenons, par orgueil ou nécessité. Nous n'avons pas de nature : ceci signifie que nous sommes condamnés à nous inventer sans cesse sans lumière pour nous éclairer, sans bornes pour nous repérer. Cette voix, surgie des replis les plus profonds de nos angoisses, nous appela bien à nous mettre en route mais se refuse à nous indiquer le chemin, comme s'il nous appartenait, parce qu'il nous incombe, de le tracer, seuls.

Je comprends subitement la vertu de ces quarante années d'errance dans le désert … On n'est jamais de seulement arriver ; pas même de désirer partir. Mais d'entre rôder. Qui se croit une identité en réalité se mutile et prend seulement l'aller pour le retour. Nul n'est besoin d'aller chercher dans une quelconque nature les causes profondes d'une telle insatiété : elle tient au promontoire où nous nous maintenons, par orgueil ou nécessité. Nous n'avons pas de nature : ceci signifie que nous sommes condamnés à nous inventer sans cesse sans lumière pour nous éclairer, sans bornes pour nous repérer. Cette voix, surgie des replis les plus profonds de nos angoisses, nous appela bien à nous mettre en route mais se refuse à nous indiquer le chemin, comme s'il nous appartenait, parce qu'il nous incombe, de le tracer, seuls.

Ce peut sembler autre question que celle de notre action ; que celle de l'emprise que nous étendons sur le monde. C'est que la détermination à entreprendre est tellement contradictoire avec doute et incertitude ; exige tellement qu'au moins nous contrefassions la connaissance car le moindre doute ankylose jusqu'au geste le plus subtil. Au point qu'on pourrait extrapoler le philosophe à jamais impuissant et l'ingénieur à jamais sot. C'est que la pensée appelle l'action, comme la nuée l'orage, qui prend les formes de la technique et du labeur sitôt qu'elle vise la nature, et celles du politique quand elle engage les relations inter-humaines et se forge aisément corps de doctrines et champs de savoir pour justifier ses affairements. Pourtant nous ne savons d'un seul tenant penser et agir. Celui qui parle ou agit feint de savoir ; vienne un doute il s'en emparera plus tard … ou jamais. Cette discontinuité nous déchire qui hérisse murailles entre ceux que l'on nomme intellectuels et les autres ; qui les rend si malhabiles à s'engager ou les fait si aisément être bernés. Et justifie maintes distinctions sociales. Pourtant l'engourdissement à trouver continuité entre pensée et action fait partie intégrante de notre divagation : nous entreprenons de nous comporter en maîtres sur ce qui nous entoure - et parfois sur ceux qui nous entourent - au risque d'usurper place et pouvoir ; au risque de la violence et de la destruction. Nous ne sommes sans doute ni plus foncièrement bons que naturellement mauvais : d'entre Rousseau et Hobbes je n'ai pas à choisir. Je marche seulement, tel un funambule, sur une corde qui me porte encore mais sur quoi avancer me semble de plus en plus périlleux. La violence, l'agressivité, je l'ai dit, est inscrite comme une cruelle possibilité, en chacun de nos gestes, en chacune de nos représentations.

En effet, je ne sais pas ce que j'accomplis, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais Rm, 7, 15

Point n'est besoin comme Paul le fit, d'incruster le mal en ma chair et d'installer en quelque sorte mon ennemi en ma propre maison : c'est là lecture trop strictement dualiste pour ne pas frôler le manichéisme, sur quoi d'autres plus tard, Augustin notamment, s'épancheront pour développer l'idée d'une culpabilité originaire. Le mal, puisqu'il faut l'appeler ainsi, n'est pas plus de la chair que de l'esprit mais seulement rendu possible par ceci que Paul avait repéré : notre incapacité à maîtriser ces tensions si contraires qui nous poussent tantôt vers la grâce mais tantôt nous retiennent en la pesanteur.  Si je n'ai pas la charité, soupire Paul dans ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens … cet ἀγάπη que tantôt l'on traduit par charité, tantôt par amour tantôt encore par grâce qui tantôt est la voie pour nous tracée vers le sublime, tantôt l'amour totalement désintéressé dont seul le divin serait capable. Je demeure convaincu que si nous n'étions habités que par la grâce, nous cesserions aussitôt, aspirés que nous serions vers l'universel, de nous sentir en rien concernés par ces tensions particulières, parfois viles parfois seulement triviales, mais si souvent contraires qui secouent nos existences. Convaincu qu'en nous bruisse un appel du large, une inclination diffuse au retrait. Qui n'a, au moins une fois dans son existence, éprouvé le désir, parfois confus, parfois irrésistible du désert, de la librairie, du silence ? Qui n'a, pour tenter de sauvegarder quelque intégrité à ce moi si outrageusement connecté à tout et balayé de bruit autant que de fureur, désiré parfois tout débrancher et se retirer sur son Aventin ? Je crois bien que la pesanteur est bien aussi cette part de grâce qui nous est faite pour nous éviter la tentation de la fuite ou du silence.

Si je n'ai pas la charité, soupire Paul dans ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens … cet ἀγάπη que tantôt l'on traduit par charité, tantôt par amour tantôt encore par grâce qui tantôt est la voie pour nous tracée vers le sublime, tantôt l'amour totalement désintéressé dont seul le divin serait capable. Je demeure convaincu que si nous n'étions habités que par la grâce, nous cesserions aussitôt, aspirés que nous serions vers l'universel, de nous sentir en rien concernés par ces tensions particulières, parfois viles parfois seulement triviales, mais si souvent contraires qui secouent nos existences. Convaincu qu'en nous bruisse un appel du large, une inclination diffuse au retrait. Qui n'a, au moins une fois dans son existence, éprouvé le désir, parfois confus, parfois irrésistible du désert, de la librairie, du silence ? Qui n'a, pour tenter de sauvegarder quelque intégrité à ce moi si outrageusement connecté à tout et balayé de bruit autant que de fureur, désiré parfois tout débrancher et se retirer sur son Aventin ? Je crois bien que la pesanteur est bien aussi cette part de grâce qui nous est faite pour nous éviter la tentation de la fuite ou du silence.

Oui, Paul se trompe - mais comment ne le pourrait-il point, lui le fraîchement converti, lui qui n'entend, ne peut entendre l'engagement dans la foi nouvelle que comme une répudiation brutale du passé, lui qui sera pourfendeur de l'ancien comme il persécuta le nouveau juste auparavant, lui qui est trop mêlé - à la fois juif, de culture grecque et citoyen romain - pour n'aspirer point à une pureté mal comprise et tellement uniforme ? Entre pesanteur et grâce, j'en suis convaincu, il n'y a pas contradiction, mais boucle incessante qui nous fait en même temps que nous fissure ; nous assied en même temps brinquebale - qui est la forme même de notre devenir.

Les doigts gourds de notre prime enfance ont appris à se soumettre à notre volonté et nous avons tellement cru - mais on nous l'a aussi tant appris - qu'être homme revînt à soumettre notre corps à notre volonté sans réaliser toujours que souvent ce fût plutôt l'inverse qui se produisît. Si erreur il y a, elle réside assurément en ce dualisme de fortune, si mal ficelé qu'il ressemble à une galéjade.

Mesure-t-on ce qu'implique de n'être pas tout à fait du monde tout en en dépendant ? de le vouloir façonner à nos désirs tout en redoutant la cruelle souffrance d'un manque sans cesse revisité ? Oh c'est pourtant simple : implique d'être fragile ; démuni ; faible à la mesure de notre apparente puissance. Que rien ne satisfasse jamais totalement ; que tout, insidieusement vous décontenance, déçoive, griffe puis enfin mutile. Implique de n'avoir d'autre issue que de s'enivrer en la spirale infernale de nos affairements comme s'ils étaient l'unique objet quand ils sont à peine truchement et si souvent écran d'entre nous et l'autre, nous et nous-mêmes.

Ou bien, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de douze légions d'anges ? Matthieu 26, 53

Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, 36

En son domaine, le divin est protégé par une armée d'anges ; ici-bas, il est démuni au point d'être rapidement proie et victime. La voici la leçon : de n'être pas totalement chez nous ici, ou, en tout cas, de ne nous y point sentir plus que simples hôtes, au mieux, ou intrépides parasites, au pire, à l'instar du divin nous y demeurons incroyablement fragiles sous les allures trompeuses d'une violence trop souvent ravageuse. Dans la grande mutation qui vient, nous aurons à réinventer tant notre relation à l'autre que notre rapport au monde : nous y jouons notre avenir mais en vérité nous l'y avons toujours joué. Ne pas avoir de nature, c'est, à la croisée de ces deux liaisons horizontale et verticale, s'efforcer d'éclore sans rien détruire, s'efforcer aux injonctions contradictoires de se maintenir et pourtant adapter ; de nier le moins possible y compris soi-même.

Je devine les premiers pas de ce sentier-ci … mais les autres ?

Non décidément je ne sais pas mais cette ignorance participe de l'effort de dignité.

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;

il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ;

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;

il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.

L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée.

En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.

Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.

Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.

Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu.

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.