| index | précédent | suivant |

|---|

Portraits : I / R Antelme

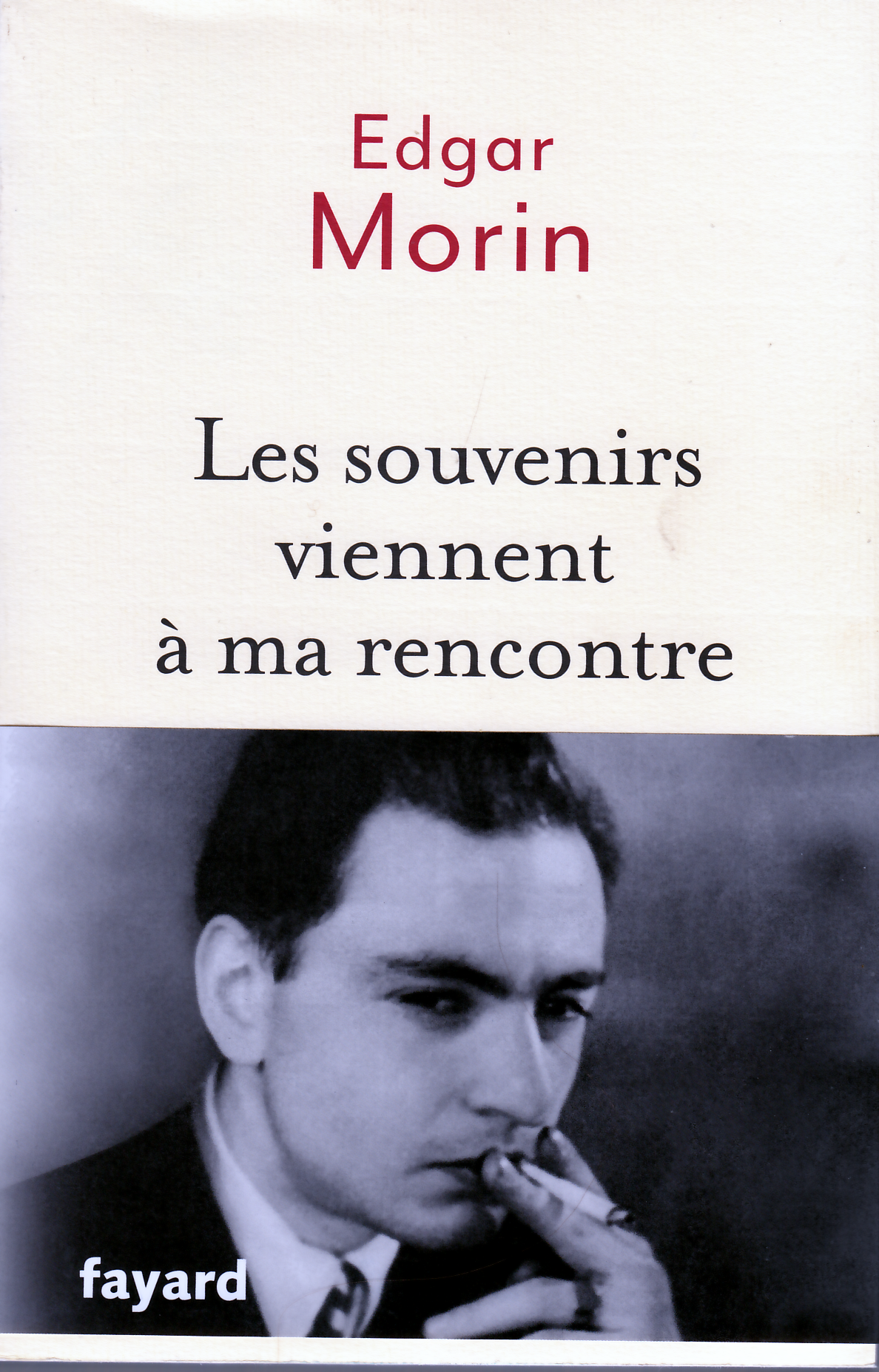

Ils sont nombreux dans cet ouvrage qui ne constitue pas véritablement des Mémoires ; qui est plutôt bien titré : oui ce sont des souvenirs et Morin en a beaucoup pas seulement parce qu'il est âgé mais aussi parce que, très tôt dans son existence, il s'engagea - notamment dans la Résistance - et fit inévitablement de fabuleuses rencontres.

Ils sont nombreux dans cet ouvrage qui ne constitue pas véritablement des Mémoires ; qui est plutôt bien titré : oui ce sont des souvenirs et Morin en a beaucoup pas seulement parce qu'il est âgé mais aussi parce que, très tôt dans son existence, il s'engagea - notamment dans la Résistance - et fit inévitablement de fabuleuses rencontres.

Au gré ainsi des lieux, des moments, des événements

Ces pages délicieuses, notamment, (164 - 191) où il évoque cette étonnante communauté constituée autour de Duras, Mascolo et Antelme.

Fabuleuse histoire où il se fut agi pour tous de se réinventer une existence après la catastrophe, la résistance pour certains, la déportation pour d'autres, où certains le firent autour du PC, d'autres non ; d'un parti qu'il quittèrent plus ou moins rapidement mais qui sera quand même la grande aventure de la fin des années quarante et cinquante - au moins jusqu'à Budapest en 56 et la certitude dès lors que l'après Staline ne serait décidément pas meilleur.

Fabuleuse histoire où il se fut agi pour tous de se réinventer une existence après la catastrophe, la résistance pour certains, la déportation pour d'autres, où certains le firent autour du PC, d'autres non ; d'un parti qu'il quittèrent plus ou moins rapidement mais qui sera quand même la grande aventure de la fin des années quarante et cinquante - au moins jusqu'à Budapest en 56 et la certitude dès lors que l'après Staline ne serait décidément pas meilleur.

Ce qu'il appelle crétinisation culturelle, qui n'est autre, en URSS mais dans tous les pays satellites, mais dans toutes les mouvances des PC locaux que l'ombre portée de la tyrannie mais du totalitarisme. Période noire sans espérance véritablement où la noirceur dominait tant en arrière qu'en avant de soi, et le rêve d'un monde meilleur présenta toutes les allures d'un horizon bouché à jamais.

Ils se croiseront tous, tous ceux qui alors comptèrent ou compteront : parmi eux Jean-Toussaint et Dominique Desanti chatte mutine devenue hyène féroce (p182) qui jouera les indignées lors de l'éviction de Morin ; Jorge Semprun, Merleau-Ponty … tout ce petit monde se croisait mais au centre, autour de quoi tout gravitait, le trio formé par ces deux hommes autour de Duras.

Il est difficile aujourd'hui de se représenter la triste - surtout si décevante - période de l'après-guerre : quelque chose en ressort dans le portrait que Morin dresse de Cl Lefort :

Comme je l'ai déjà dit, nous avons vécu et subi ensemble les noires années où triomphaient les structuralismes, la coupure épistémologique althussérienne, la mort de l'homme et du sujet. Lefort et Castoriadis élaboraient chacun leur métamarxisme et leur conception de la démocratie, en fait devenant étrangers l'un à l'autre, tandis que je cheminais vers la pensée complexe. Les années 1960 étaient grises, pas seulement intellectuellement, mais politiquement. Le pompidolisme nous répugnait, mais aussi le socialisme resté mollétiste.

Morin

Noires, grises … oui sans doute ces années que par ailleurs on nommera Glorieuses !

Ce n'est rien de dire qu'elles ne furent en rien ce que ces jeunes en espérèrent durant l'Occupation. On peut toujours s'interroger sur l'attachement au Parti et il est facile a posteriori d'ironiser sur l'aveuglement parfois tardif de certains ; sur la dévotion presque religieuse d'autres. A de tels passages, on devine que le chemin de la connaissance - et parfois la dérive scientiste - fut l'échappée, la dernière peut-être, qu'ils s'autorisèrent.

Je lis ailleurs en la fin du portrait qu'il dresse de Barthes :

Dans ses dernières années, Barthes abandonna doucement sa mythologie structuralo-sémiotique au profit de la littérature . Il oublia, comme d'autres, le rejet des notions d'auteur, de sujet, d'homme. Les vertus de la littérature éclipsèrent celles de la science qui apparemment expliquait celle-ci en la stérilisant. ibid

Un peu comme si le scientisme structuraliste - au moins dans les excès doctrinaires de certains - se fut révélé semblable impasse à celle, politique, que représenta le communisme. L'ironie voudra qu'au moment où les compagnons de Morin s'en détachèrent, Sartre commença de s'en rapprocher et que l'existentialisme qui avait au moins le mérite de donner sa place au sujet s'éclipsa brutalement au profit du structuralisme.

La remarque est triviale - j'ai presque honte de la mentionner : il y aura eu du religieux chez ces femmes et ces hommes : une ivresse irrésistible à se mettre au service de plus haut que soi, ivresse d'autant plus intense que l'ombre d'où ils sortaient avait été infernale. Je ne puis sortir de mon esprit cette question autrefois posée par Nietzsche qui sait, et ose être résolument athée ? Je ne veux ni dire qu’en dehors du religieux il n'y aurait pas d'issue ni suggérer telle voix (voie ?) plutôt qu'une autre. Je n'ai pas de dogme à vendre ; pas de certitudes à transmettre. Je crois seulement qu'il est des périodes plus noires que d'autres où rien ne semble possible ; pas même rêvable ; où même le peu du souhaitable s'acharne à s'inverser et se retourner contre nous.

A mesure que nous nous en éloignons, nous éprouvons de plus en plus de difficulté à mesurer l'abyssal désarroi de ceux qui survécurent qui confina à l'insoutenable déréliction pour ceux qui échappèrent à la destruction.

Qu'on se comprenne bien : ce n'est pas parce que la destruction concerna les Juifs qu'elle aura été décisive ; c'est bien parce qu'elle visa l'homme dans l'homme. On aura atteint, à ce moment précis, quelque chose d'indépassable, d'insupportable ; d'irréversible ; quelque chose qui n'aurait jamais du pouvoir se passer comme l'énonça Arendt :

« Avant cela, on disait : bien, nous avons des ennemis. C'est tout à fait normal. Pourquoi n'aurions-nous pas d'ennemis? Mais là, c'était autre chose. C'était vraiment comme si un abîme s'ouvrait. [ ... ] Cela n' aurait pas dû arriver. Je ne parle pas seulement du nombre des victimes. Je parle de la méthode, la fabrication de cadavres et tout le reste. Inutile ·d'entrer dans les détails. Cela ne devait pas arriver. Il est arrivé là quelque chose avec quoi nous ne pouvons nous réconcilier. Aucun de nous ne le peut. »

Cet abîme, cette insoutenable brisure de l'histoire, cet irréversible, tous ne le comprirent pas immédiatement. Ceux-là si ! Comment n'auraient-ils pas été désemparés de comprendre combien personne n'avait de réponse à leur fournir ; moins encore d'espérances ?

Comment ne pas s'attarder alors sur le mystérieux personnage que fut le premier époux de Duras auteur d'un incroyable témoignage sur sa déportation et qui, en réalité, cessa d'écrire presque aussitôt.

Je connais peu d'hommage plus émouvant, qui assurément lui ressemble au plus près, que cette phrase finale qui clôt le texte de Morin publié dans le Monde : [1]

Méchanceté, arrogance, médiocrité déferlent toujours sur le monde. Mais Antelme nous a montré que l'on peut accomplir avec bonté, modestie, noblesse le métier de vivre.

Avoir subi les ultimes outrances de la dégradation, avoir fait l'objet de la plus acharnée entreprise de déshumanisation et, pourtant, ne pas tomber dans le piège ni de la haine de l'agresseur ni du mépris de soi ; n'avoir écouté les sirènes ni de l'antihumanisme bon teint ni de la froidure scientiste n'est assurément pas le seul mérite de cet homme si discret. Que l'espèce humaine soit finalement fragile, certes, mais bien plus solide qu'il semble ; qu'elle se lise tant dans la malignité de qui veut la détruire que dans l'humble résistance de qui l'affirme, est une leçon immense qu'on lui doit ; qui justifie que le parcours de tous ceux-là ne put demeurer le même ; plus jamais.

Eh bien, ici, la bête est luxueuse, l'arbre est la divinité et nous ne pouvons devenir ni la bête ni l'arbre. Nous ne pouvons pas et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et c'est au moment où le masque a emprunté la figure la plus hideuse, au moment où il va devenir notre figure, qu'il tombe. Et si nous pensons alors cette chose qui, d'ici, est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser : « Les SS ne sont que des hommes comme nous » ; si, entre les SS et nous – c’est-à-dire dans le moment de distance le plus fort entre les êtres, dans le moment où la limite de l’asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel – nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire qu’il n’y a qu’une espèce humaine. Que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d’exploités, d’asservis et impliquerait par-là même, l’existence de variétés d’espèces, est faux et fou ; et que nous en tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que, dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu’une de celles de l’homme : la puissance de meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose. Antelme

Eh bien, ici, la bête est luxueuse, l'arbre est la divinité et nous ne pouvons devenir ni la bête ni l'arbre. Nous ne pouvons pas et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et c'est au moment où le masque a emprunté la figure la plus hideuse, au moment où il va devenir notre figure, qu'il tombe. Et si nous pensons alors cette chose qui, d'ici, est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser : « Les SS ne sont que des hommes comme nous » ; si, entre les SS et nous – c’est-à-dire dans le moment de distance le plus fort entre les êtres, dans le moment où la limite de l’asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel – nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire qu’il n’y a qu’une espèce humaine. Que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d’exploités, d’asservis et impliquerait par-là même, l’existence de variétés d’espèces, est faux et fou ; et que nous en tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que, dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu’une de celles de l’homme : la puissance de meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose. Antelme

Il en va ainsi de ces époques où l'on semble avoir barré tout retour en arrière mais rendu impossible, d'un même tenant, toute avancée. En des termes différents, je me demande parfois si nous ne vivons pas actuellement une période analogue : rien en arrière ni de souhaitable ni de possible ! Devant nous, plus de craintes, de menaces et de catastrophes que de modèles sereins et libérateurs à construire …

J'ai un respect infini, une gratitude immense pour tel tels hommes, non parce qu'ils surent s'accrocher à la vie, mais parce qu'ils s'accrochèrent à l'homme ; que leur humanisme jamais ne lâcha prise qui pourtant aurait trouvé aisément arguments pour le faire.

A mon humble place, d'homme terminant sa vie, je sais qu'il n'est pas d'autre trésor que cette confiance si souvent contrariée en l'homme ; pas d'autre chemin que de sans cesse le vouloir réinventer - ce qui veut en réalité dire le ramener à sa vérité propre.

Robert Antelme, Marguerite Duras et Dionys Mascolo étaient entrés ensemble dans la Résistance dans le mouvement que dirigeait François Mitterrand. Ce mouvement fusionna avec deux autres mouvements créés dans des camps de prisonniers. Je connus alors Dionys Mascolo, mais c'est après son arrestation, en juin 1944, que je découvris Robert Antelme aux évocations et au souci permanent de Dionys Mascolo et de Marguerite Duras. Celle-ci avait fait se rencontrer ces deux hommes qui s'étaient aimés aussitôt d'un amour fraternel. Ce que je connus d'abord de Robert Antelme, c'est l'amour qu'il suscitait, et par la suite je vis qu'une de ses grâces était de susciter l'amour de ses amis. C'est cet amour d'amitié, le plus grand que j'ai vécu, que j'ai ressenti pour Robert et pour Dionys.

Arrêté en juin 1944, Robert Antelme fut envoyé à Buchenwald, puis dans un commando de travaux forcés à Gandersheim. L'Espèce humaine (1) nous dit l'expérience d'Antelme et de ses compagnons jusqu'à leur exode sous la conduite de SS enragés fuyant les armées alliées, l'arrivée exténuée au camp de Dachau, et enfin la libération. Comme tant de libérés à bout de forces, Antelme était voué à la mort, le camp ayant été mis en quarantaine pour typhus par les Américains libérateurs.

François Mitterrand, alors ministre des prisonniers et déportés, visitant ce mouroir, passa au milieu de corps affalés, et entendit le faible " François " d'Antelme. Rentré à Paris, il avisa Marguerite Duras. Aussitôt Mascolo et Beauchamp organisèrent une expédition de sauvetage. Munis des laissez-passer fournis par le ministre, utilisant une vieille Citroën, quasi déguisés en officiers, ils arrivèrent dans les conditions " dantesques " de l'an zéro de l'Allemagne au camp de Dachau, trouvèrent Robert Antelme, le recouvrirent d'une capote d'officier, et, le tenant chacun par les bras vu sa faiblesse extrême, le firent évader.

Robert Antelme était d'un naturel grand et fort et pesait près de 90 kilos. Il pesait à la sortie du camp 35 kilos. Il fut transporté très doucement jusqu'à Paris, son coeur n'étant plus soutenu par aucun muscle. Il fut monté par ses deux amis jusqu'à son appartement de la rue Saint-Benoît, où les médecins ne lui donnèrent guère de chance. Mais l'acharnement de Marguerite Duras lui permit de trouver un médecin ayant vécu aux Indes, connaissant les carences de famine, jusqu'alors inconnues dans l'Occident moderne, et après des journées incertaines, Robert Antelme fut sauvé. Il retrouva au bout d'un temps son poids antérieur, et il s'en émerveillait auprès d'un ami. Celui-ci lui répondit d'un mot qui pour lui expliquait tout mais qui pour nous épaississait le mystère : " C'est votre métabolisme. "

L'Espèce humaine a un caractère unique, inouï. C'est un chef-d'oeuvre de littérature débarrassé de toute littérature, c'est un document où les mots disent toute la richesse de l'expérience vécue. C'est une oeuvre dont la pure simplicité procède du sentiment profond de la complexité humaine, car Antelme n'a jamais perdu la conscience que le bourreau qui veut retirer la qualité d'homme à sa victime est lui-même un être humain. C'est une oeuvre sans haine, d'infinie compassion comme seuls la ressentent les grands Russes.

L'expérience de la déportation a révélé la vraie et profonde nature d'Antelme, ce que n'aurait pu faire une vie ordinaire d'intellectuel parisien. Ce géant au visage d'une douceur désarmante, au sourire d'une compréhension infinie était devenu, pour beaucoup d'entre nous, un prince Muichkine, doté, de plus, d'une sensualité énorme et douce. Il n'était pas seulement bienveillant et bon, il avait horreur du mépris, " cette plaie du monde ", comme il disait. C'est pourquoi il fut un des tout premiers fondateurs du comité contre la guerre en Afrique du Nord en 1954, il souffrit toujours de toute humiliation ressentie par autrui, il ressentit toujours comme frère toute victime d'exclusion. Après l'Espèce humaine, il avait un temps souhaité écrire un roman. Il aurait été écrivain s'il n'avait ressenti que tout aurait été secondaire après le livre de l'expérience suprême. Son respect conjoint pour les mots, pour l'écriture, pour la vie l'empêchèrent de s'exprimer, sinon par quelques brefs textes tous centrés sur l'essentiel. Mais ce qu'il ne confia pas à l'écrit, il le donna à la parole, pendant ces années 1947-1950, ces journées passées en conversations, promenades, cafés, et ces dîners, ces soirs de fête, où nous nous contredisions les uns les autres sur le monde, la vie, les livres, le communisme, comme des chiots qui s'aiment en jouant à se battre.

Le communisme fut la brève espérance avant le désabusement. Il n'était pas question pour Robert Antelme, ni d'entrer dans le monde des vanités et des honorabilités, ni de s'enfuir au désert. Il vécut de son travail à l'Encyclopédie de la Pléiade, avec Monique, sa compagne sûre et aimante avec qui il s'était lié en 1948. Il vécut en retrait du monde, mais continuant à souffrir de tous les maux du monde, à vivre de tous les élans de fraternité, à rire dans toutes les occasions de joie. Un accident cérébral l'immobilisa en 1983. Il est mort le vendredi 26 octobre 1990.

Méchanceté, arrogance, médiocrité déferlent toujours sur le monde. Mais Antelme nous a montré que l'on peut accomplir avec bonté, modestie, noblesse le métier de vivre.

Morin cite des passages de ce témoignage p 191-192 pour clore le chapitre les années Duras

2) Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre, p 53

J'avais 16 ans en 1937, et je m'étais éveillé à la conscience politique après la victoire du Front populaire en France. Toutes mes lectures réprouvaient le communisme stalinien, dénonçaient l'imposture des procès de Moscou, révélaient la répression que subissaient dans le camp républicain anarchistes et poumistes, et faisaient état de la disparition de Nin. Aussi, comme si un fil invisible me liait à cette minorité réprimée et opprimée, mon premier acte politique fut d'aller au siège de la SIA2 qui demandait des bénévoles pour faire des colis aux combattants anarchistes. Quatre ou cinq ans plus tard, il a fallu la résistance soviétique devant Moscou et l'espérance que la victoire pourrait faire dépasser l'âge de fer du communisme pour que s'estompât dans mon esprit ce qui était si vif à ma conscience durant mon adolescence.

J'ai raconté dans Autocritique comment j'avais occulté ( apparemment effacé) cette culture politique formée entre 1936 et 1939 en me ralliant au communisme en 1942, quand la guerre devint mondiale. Cette conversion me fit recourir à la ruse de la raison de Hegel, et à la croyance que les vices de l'URSS stalinienne, que je connaissais bien, grâce justement à ma culture adolescente, étaient les produits de l'arriération tsariste et de l'encerclement capitaliste, mais que la victoire du socialisme à l'échelle mondiale ferait advenir un temps de liberté et de fraternité.

Le désenchantement qui suivit la victoire de 1945, la crétinisation culturelle imposée par le jdanovisme, le retour aux immondes procès de sorcières, effectués dans les démocraties populaires, tout cela provoqua en moi un écœurement tel que je ne repris pas ma carte du Parti en 1949, mais je n'osai le dire, et il fallut attendre mon exclusion, en 1951, pour que le divorce se fit ouvertement.

C'est alors que me revinrent à l'esprit les croyances et idéaux de mon adolescence, mûris et complexifiés, et, en même temps, j'eus le remords de m'être tu alors que le Parti ne cessait de calomnier les trotskistes et les libertaires, Camus, les surréalistes· etc. Même au Parti, je continuais à rencontrer amicalement Jean-René Chauvin, admirable militant trotskiste que j'évoquerai plus loin, May Picqueray, la sublime libertaire, Pierre Naville, métatrotskiste que j'évoque plus loin. Désormais, j'allais avec bonheur à la rencontre des maudits du stalinisme, les continuateurs de la gauche prolétarienne (d'avant la revue maoïste du même nom), les anciens communistes devenus anticommunistes, Manès Sperber, Daniel Lochak, Maurice Martinet (de l'ancienne gauche prolétarienne), François Bondy, les toujours libertaires comme Luis Mercier Vega, les grands : André Breton, Benjamin Péret, les nouveaux amis de Socialisme ou barbarie, en premier lieu Claude Lefort, puis, en 1956, Cornelius Castoriadis. Ainsi, je me reconstruisais une famille spirituelle brisée par la guerre, tout en y incluant mes frères, les ex-communistes, détrompés, depuis ceux des années 1930 jusqu'aux plus récents des années 1940. S'y joignirent, à partir de 1956, mes nouveaux amis de !'Octobre polonais, Roman Zimand, Leszek Kolakowski, Janek Strelecki, ceux émigrés de la révolution hongroise, en premier lieu Andrâs Bir qui est avec moi un fraternel survivant d'épopées communes, et, bien sûr, le grand méconnu espagnol : Wilebaldo Solano.