| index | précédent | suivant |

|---|

Omne animal triste post cogitum, praeter gallum mulieremque ?

Comment n'y pas songer en écoutant, qui son coiffeur, qui son voisin de terrasse ? Ou pire que tout, certains commentateurs sur les tuyaux permanents jusqu'à la nausée que la TV nous propose ?

L'homme est-il vraiment raisonnable ?

Oh, j'entends bien l'ambivalence de l'adjectif qui dans l'expression signifie doué de raison et non pas, comme en son usage courant, qui est modéré et ne dépasse pas la juste mesure - ce qui n'est pourtant pas si mal déjà. Ce n'est pas, effectivement, parce qu'on disposerait d'une faculté qu'automatiquement l'on s'en servirait ni bien ni assez. En sa première acception, philosophique, la proposition est d'autant plus inattaquable qu'elle n'énonce pas que l'homme soit toujours raisonnable ! Dans la seconde elle est évidemment fallacieuse. La raison n'a jamais empêché l'erreur ; ni la conscience morale la faute ou l'excès.

J’entends corner sans cesse à mes oreilles : L’homme est un animal raisonnable. Qui vous a passé cette définition ? sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes ? C’est déjà une chose plaisante que vous donniez aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur. Laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme il s’oublieront et comme vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement leur petit train, et qui suivent sans varier l’instinct de leur nature ; mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la perdrix : » Voilà un bon oiseau « ; et d’un lévrier qui prend un lièvre corps à corps : » C’est un bon lévrier. « Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce : » Voilà un brave homme. « Mais si vous voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous dites : » Voilà de sots animaux « ; et vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe ; que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de là par leur puanteur, ne diriez-vous pas : » Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais ouï parler ? « Et si les loups en faisaient de même : » Quels hurlements ! quelle boucherie ! "

La Bruyère

Comment ne pas songer à ce délicieux passage de La Bruyère ? C'est, qu'après tout, juge et partie, nous n'eûmes pas trop de difficulté à nous attribuer à nous mêmes si noble distinction mais ce fut tout l'art du XVIIe que parier sur la comparaison avec les animaux vaudrait pour le moins caricature, satire voire belle leçon de morale. La Fontaine y excella évidemment.

Propos aisé même si plaisant : c'est pourtant ne pas tenir compte de la position malaisée où la raison met l'homme de n'être plus seulement du monde mais devant et, par conséquent incertain d'une nature qu'il a perdue et d'un destin d'autant plus friable qu'il lui appartient de le tracer sans plus trop de lumières.

On peut lui préférer l'ironie du philosophe scythe qui caricature l'inclination obsessionnelle à aller contre sa propre nature ou au contraire l'homme et la couleuvre qui stygmatise sa propension à tout détruire mais quoi ? n'est-ce point ici toute la richesse puissante de l'humain de se devoir inventer sa propre humanité dans un environnement qu'il bouleverse à mesure qu'il avance ? n'est-ce point ainsi que se pose très exactement la question de l'humain qui doit bien apprendre à juguler sa violence, à transfigurer sa propension à tout nier, lui comme le monde, en valeur positive, constructrice ?

On peut lui préférer l'ironie du philosophe scythe qui caricature l'inclination obsessionnelle à aller contre sa propre nature ou au contraire l'homme et la couleuvre qui stygmatise sa propension à tout détruire mais quoi ? n'est-ce point ici toute la richesse puissante de l'humain de se devoir inventer sa propre humanité dans un environnement qu'il bouleverse à mesure qu'il avance ? n'est-ce point ainsi que se pose très exactement la question de l'humain qui doit bien apprendre à juguler sa violence, à transfigurer sa propension à tout nier, lui comme le monde, en valeur positive, constructrice ?

L'Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.

Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui

Gn, 2, 20

Insupportable présomption ?

Suggérée dès le début, comme si c'était là évidence de notre procession d'avec le divin, perçue en revanche comme la plus grande des menaces, celle de la démesure, par la tradition grecque, cette supériorité qui nous mettrait en position de tout dominer mais aussi de tout détruire se traduit invariablement par des propos absurdes, des clichés à maintes reprises ridicules ; des a priori en politique notamment mais non exclusivement - la littérature en est pétrie. D'où l'embarras dès qu'il s'agit d'évoquer le peuple, en poltique ou ailleurs, dont on aimerait bien qu'il fît à la hauteur des espérances nourries à son endroit ou bien encore des droits conférés … qui sème pourtant si souvent le désarroi. Et tellement vite le mépris.

D'un côté un peuple paré de toutes les vertus :

Mais le règne du peuple est d'un jour; celui des tyrans embrase la durée des siècles.(…)

Jamais les maux de la société ne viennent du peuple, mais du gouvernement. Comment n'en serait-il pas ainsi ! l'intérêt du peuple, c'est le bien public; l'intérêt de l'homme en place est un intérêt privé. Pour être bon, le peuple n'a besoin que de se préférer lui-même à ce qui n'est pas lui ; pour être bon, il faut que le magistrat s'immole lui-même au peuple.

Si je daignais répondre à des préjugés absurdes et barbares, j'observerais que ce sont le pouvoir et l'opulence qui enfantent l'orgueil et tous les vices ; que c'est le travail, la médiocrité, la pauvreté, qui sont les gardiens de la vertu; que les voeux du faible n'ont pour objet que la justice et la protection des lois bienfaisantes, qu'il n'estime que les passions de l'honnêteté; que les passions de l'homme puissant tendent à s'élever au-dessus des lois justes, ou à en créer de tyranniques: je dirais enfin que la misère des citoyens n'est autre chose que le crime des gouvernements. Mais j'établis la base de mon système par un seul raisonnement.

Robespierre discours à la Convention 10 mai 1793

de l'autre un peuple bientôt présenté comme bête immonde, avinée, rongée par ses veules instincts et les vapeurs d'absinthe.

Les tentations ultra-droitières, ici et là, mais en réalité partout désormais, en Europe et ailleurs, - de Londres à Berlin via Rome et plus seulement à Budapest ou Varsovie - ne plaident pas en faveur de ce curieux objet qu'est l'intelligence collective, d'ordinaire attribuée aux peuples. Mais de ce peuple nous ne parvenons pourtant pas à détourner le regard. Nous moquer de sa naiveté, de sa bêtise ou bien encore fustiger son ingratitude reviendrait à nous en croire extérieur, supérieur - ce qui serait tant vanité que stupidité redondante.

Les tentations ultra-droitières, ici et là, mais en réalité partout désormais, en Europe et ailleurs, - de Londres à Berlin via Rome et plus seulement à Budapest ou Varsovie - ne plaident pas en faveur de ce curieux objet qu'est l'intelligence collective, d'ordinaire attribuée aux peuples. Mais de ce peuple nous ne parvenons pourtant pas à détourner le regard. Nous moquer de sa naiveté, de sa bêtise ou bien encore fustiger son ingratitude reviendrait à nous en croire extérieur, supérieur - ce qui serait tant vanité que stupidité redondante.

J'aime assez entendre le fabuliste instiller en la satire cette once de tendresse qui fait l'étoffe de l'humaniste et lui éviter cette morgue si vite insupportable [1] et bientôt dangereuse [2] car l'abaissement du peuple n'est jamais que le refrain atroce d'un appel au tyran qui ne s'avoue même pas clairement.

J'aime encore entendre le moraliste nous rappeller à la modestie : j'adore, je le confesse, ce

Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue

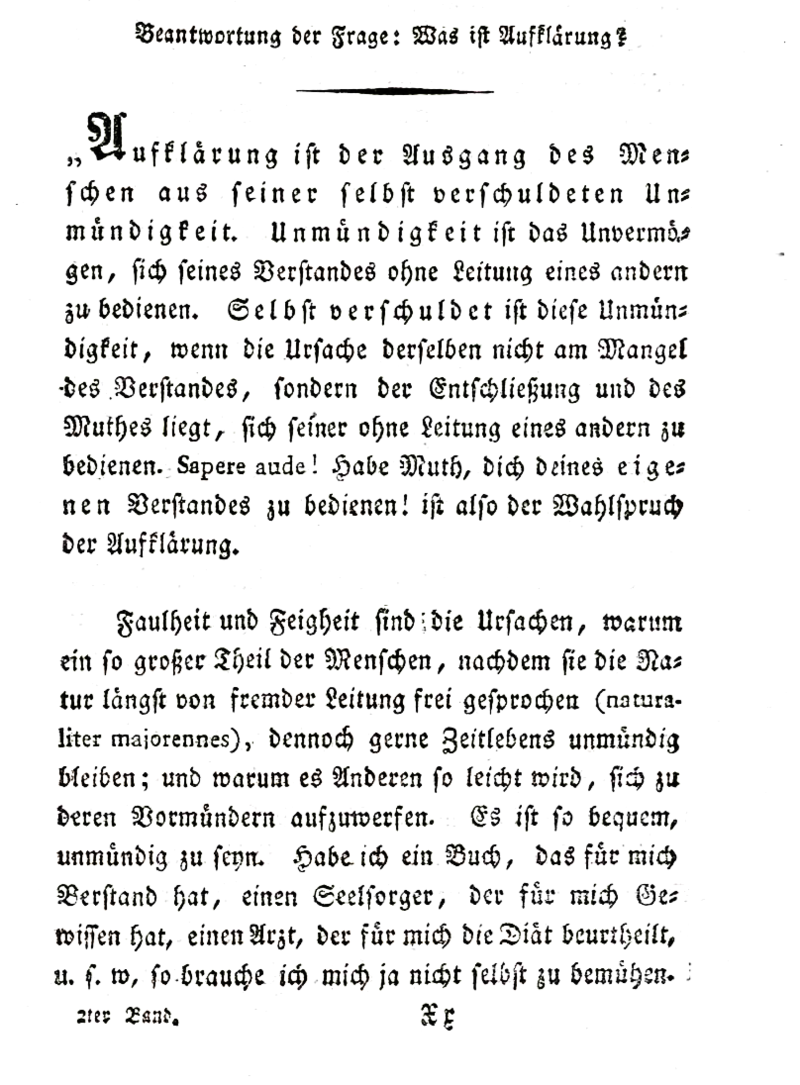

Ces légèreté, caprices et folies me font tellement référence à paresse et lâcheté qu'invoque Kant pour expliquer que nous restions si souvent en état de dépendance et de minorité. Je n'arrive pas vraiment à détacher mes yeux de ces si belles pages de Kant Qu'est-ce que les Lumières ? [3]

On en pourrait faire un programme - d'aucuns le firent - c'est surtout une invite. Je suis frappé : cette sortie de l'obscurité est moins présentée comme un événement historique que comme une disposition d'esprit qui demande effort et courage ; comme une tension intérieure, intime ; certainement pas collective. Devenir autonome, entrer en majorité ou si l'on préfère sortir de l'enfance, c'est, renoncer à la lâcheté et la paresse, s'engager à penser et agir par soi-même ; cesser d'obéir par facilité. Une révolution intime en somme ; certainement pas politique.

On en pourrait faire un programme - d'aucuns le firent - c'est surtout une invite. Je suis frappé : cette sortie de l'obscurité est moins présentée comme un événement historique que comme une disposition d'esprit qui demande effort et courage ; comme une tension intérieure, intime ; certainement pas collective. Devenir autonome, entrer en majorité ou si l'on préfère sortir de l'enfance, c'est, renoncer à la lâcheté et la paresse, s'engager à penser et agir par soi-même ; cesser d'obéir par facilité. Une révolution intime en somme ; certainement pas politique.

Le public ne peut donc arriver que lentement aux lumières. Une révolution peut bien amener la chute du despotisme d'un individu et de l'oppression d'un maître cupide ou ambitieux, mais jamais une véritable réforme dans la façon de penser ; de nouveaux préjugés serviront, tout aussi bien que les anciens, à conduire les masses aveugles. Kant

On est loin … tellement loin de ces prêts-à-penser et autre vademecum pas même moralisateurs qu'on nous sert désormais sous prétexte de modernité ; tellement loin de cette fatuité de l'évidence et commisération de l'expert qu'on nous impose comme seule issue à nos crises, échecs, errements ou doutes.

C'est paresse que de croire que la connaissance se réduise à quelques habiles démonstrations et séduisants arguments ; lâcheté que d'imaginer que l'existence se résumerait jamais à quelques recettes qu'il suffirait d'apprendre par cœur et d'appliquer mécaniquement. Dans la veule idolâtrie de la science et des techniques qui forme le brouet qu'on nous veut imposer comme moderne mais incontournable viatique, je perçois l'odieux fumet de la soumission zélée : qu'il est doux de se croire savoir qui vous épargne d'avoir encore à réfléchir … qu'il est confortable de s'imaginer professionnel ce qui vous dispense de seulement soupeser les conséquences de son action.

C'est erreur de croire que la raison soit outil qu'il suffirait d'un peu d'exercice pour maîtriser, et d'un minimum de sagacité pour qu'elle produise à coup sûr vérités et certitudes. Descartes s'est battu avec cela dès le début : il n'est pas de garant assez solide qui vous prémunisse jamais contre prévention et précipitation.

Qui prétend le contraire est idolâtre de l'outil et offense la pensée.

Je ne connais pas de savoir qui, d'emblée, brutalement ou insidieusement, ne finisse par vous bouleverser, et faire route bifurquer. Je ne connais pas de connaissance qui ne soit un appel ! Et je crains bien qu'un savoir qui se contenterait de vous apaiser et confortablement repaître dans le moelleux indécent de vos assurances ne soit que soporifique flatterie …

Non, l'homme n'est assurément pas animal raisonnable mais c'est belle perspective qu'il le puisse devenir un jour qui justifie l'effort de la transmission, l'engagement de l'éducation et la prudence de chaque instant. C'est vertu de comprendre que nul ne peut s'affranchir de l'exercice qui vous fait bientôt renoncer à l'impertinence de la certitude : Platon le savait qui dit les éblouissements successifs de chacune des étapes de la sortie de la caverne ; au moins autant que Hegel qui fait se commencer l'odyssée de l'Esprit par la brutale inversion du vrai. Sans doute la connaissance se donne-t-elle allure de se parcourir à rebrousse chemin où l'on perd beaucoup et gagne si peu, si tard si difficilement : elle vaut pour ceci même d'être affaire intime. Nul n'est besoin d'attendre de l'extérieur qu'il y contribuât en rien : les révolutions passent, bruyantes, épuisantes mais changent si peu choses comme âmes.

Ne compter que sur soi et oser. C'est ceci être raisonnable.

Sapere aude

à George Sand. Croisset, 29 avril 1871.

(...) Quant à la commune, qui est en train de râler, c'est la dernière manifestation du moyen âge. La dernière ? Espérons-le ! Je hais la démocratie (telle du moins qu'on l'entend en France), c'est-à-dire l'exaltation de la grâce au détriment de la justice, la négation du droit, en un mot l'anti-sociabilité.(...) La seule chose raisonnable (j'en reviens toujours là), c'est un gouvernement de mandarins, pourvu que les mandarins sachent quelque chose et même qu'ils sachent beaucoup de choses. Le peuple est un éternel mineur, et il sera toujours (dans la hiérarchie des éléments sociaux) au dernier rang, puisqu'il est le nombre, la masse, l'illimité. Peu importe que beaucoup de paysans sachent lire et n'écoutent plus leur curé ; mais il importe infiniment que beaucoup d'hommes, comme Renan ou Littré, puissent vivre et soient écoutés. Notre salut est maintenant dans une aristocratie légitime, j'entends par là une majorité qui se composera d'autre chose que de chiffres. Si l'on eût été plus éclairé, s'il y avait eu à Paris plus de gens connaissant l'histoire, nous n'aurions subi ni Gambetta, ni la Prusse, ni la commune. (...)

à Louise Colet, le 22 septembre 1853 :

Il faut se renfermer, et continuer tête baissée dans son oeuvre, comme une taupe. [...] 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. – Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. L’égalité sociale a passé dans l’Esprit. On fait des livres pour tout le monde, de l’art pour tout le monde, de la science pour tout le monde, comme on construit des chemins de fer et des chauffoirs publics. L’humanité a la rage de l’abaissement moral. – Et je lui en veux, de ce que je fais partie d’elle.

Je sais moi ce qu'il a besoin le peuple, c'est pas d'une révolution. Ce qu'il a besoin c'est qu'on le foute pendant dix ans au silence et à l'eau qu'il dégorge tout le trop d'alcool qu'il a bu depuis 93 et les mots qu'il a entendus

Céline Bagatelles pour un massacre

Jules Renard, dont j'aime à croire qu'il n'eût jamais été un socialiste à la mode du Front Populaire, disait trente ans plus tôt aux Buttes-Chaumont : “Oui, le peuple. Mais il ne faudrait pas voir sa gueule”. Les dieux savent si on la voyait ! Ça défilait à tout bout de champ, pendant des dimanches entiers, sur le tracé rituel de la République à la Nation. Il y avait les gueules de la haine crapuleuse et crasseuse, surtout chez les garces en cheveux. Il y avait encore à profusion le prolétaire bien nourri, rouge, frais et dodu, dans une chemisette de soie, un pantalon de flanelle, d’étincelants souliers jaunes, qui célébrait avec une vanité rigolarde l'ère des vacances à la plage, de la bagnole neuve, de la salle à manger en noyer Lévitan, de la langouste, du gigot et du triple apéritif. Le peuple, dans ces revues, était entrelardé de cohortes maçonniques, arborant d'incroyables barbes toulousaines, et des bannières, des ceintures, des scapulaires bleus et roses de congréganistes, sur des ventres de Tartarins ; ou encore d'escouades d'intellectuels, les penseurs de mai 36, dont l'aspect me mettait un voile rouge devant les yeux, les vieux pions de Sorbonne, les suppôts à lorgnons et barbiches de toute la suffisance primaire, bras dessus bras dessous avec tel homme qui avait eu du talent et qu'on reconnaissait avec un étrange dégoût dans ces chienlits. N'y manquait jamais, avec sa figure de maniaque sexuel dévorée de tics, le sieur André Malraux, espèce de sous-Barrès bolcheviste, rigoureusement illisible, et qui soulevait pourtant l'admiration à Saint-Germain-des-Prés, même chez les jeunes gogos de droite, grâce à un certain éréthisme du vocabulaire et une façon hermétique de raconter des faits-divers chinois effilochés dans un bouillon d'adjectifs. La moitié de ce peuple français si fier de sa malice chantait sans sourciller :

“ La raison tonne en son cratère ”.

On élevait à la hauteur d'un sacerdoce le métier de creuser des trous.

Rebatet Les décombres p 17

3) même si on en peut compléter la lecture par ce texte de M Foucault : Qu'est-ce que les Lumières ?