Jaurès

Université et politique

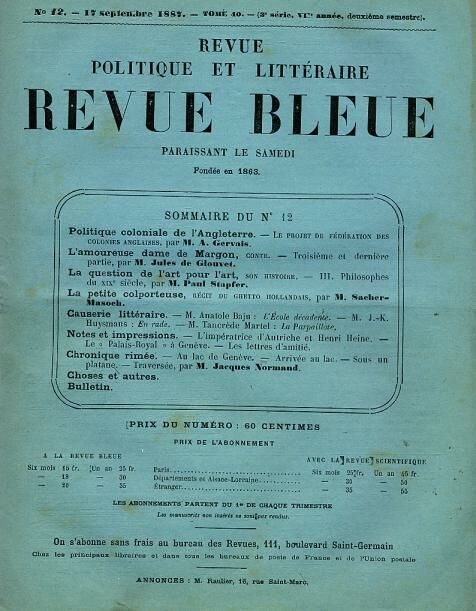

Revue Bleue 7 juil 1894

[...] Il me semblait que ce parti socialiste dont je suis, parfois, et à mon tour, l’interprète, n’était pas voué à une œuvre vaine de rhétorique. Il a une doctrine précise, fondée sur le mouvement même de l’histoire et des faits économiques. Il veut réaliser la socialisation des moyens de production et d’échange, et ceux-là mêmes qui jugent sa conception ou inique ou chimérique ou barbare n’en peuvent contester la précision. Il croit que lorsque les individus humains n’auront plus besoin de demander à d’autres individus humains les instruments de travail sans lesquels ils ne peuvent vivre, il n’y aura plus ni exploitation ni oppression d’aucune individualité humaine. Et comme, selon notre parti, dans l’ordre social nouveau, il y aura plus de bien-être pour ceux qui travaillent, plus de liberté aussi pour tous les hommes, il essaie de conquérir les masses laborieuses et l’élite pensante à sa doctrine en soutenant partout les revendications du travail, en aidant partout à l’essor de toutes les libertés. C’est ainsi que la question de la pleine liberté politique et intellectuelle des membres de l’enseignement entrait tout naturellement dans son œuvre de propagande sociale, dans son programme d’action. Tous les représentants du groupe socialiste parlementaire ont la même doctrine, ils ont la même tactique. Quand l’un de nous parle, c’est, dans les questions graves, au nom de tous. Et devant cette unité et cette fermeté de doctrine, devant cette unité et cette persévérance de tactique, devant cette action diverse et concordante qui, hors du Parlement et dans le Parlement, dans les discussions budgétaires comme dans les grèves, va toujours au même but, il est peut-être un peu frivole de parler de rhétorique. En tout cas, dans l’œuvre multiple de propagande, de polémique, de groupement, de combat qu’il poursuit sur tous les points du pays, le socialisme ne prend guère le temps d’orner sa parole. C’est dans sa passion qu’est tout le secret de sa rhétorique. [...]

C’est à cette Université, mêlée, nécessairement et heureusement, à toutes les curiosités, à toutes les activités, à tous les problèmes de notre temps qu’on prétendrait interdire le problème politique et social ! C’est absurde et, surtout, c’est impossible.

Deux questions vitales, décisives, se posent à l’heure présente devant notre pays.

Deux questions vitales, décisives, se posent à l’heure présente devant notre pays.

La République est fondée : ses ennemis mêmes sont obligés de s’y rallier. Mais par qui sera-t-elle dirigée ? Est-ce par les grandes forces conservatrices, et à leur profit ? Est-ce par la vieille aristocratie réconciliée avec l’aristocratie d’argent, par le noble, par le banquier, par le prêtre, par le grand bourgeois, moderne héritier des puissances féodales ? Ou bien est-ce par la démocratie et pour elle ? — Voilà le problème politique.

Et puis, la propriété capitaliste, celle qui livre à quelques hommes les moyens de production tous les jours plus développés tout ensemble et plus concentrés, est-elle la forme définitive de la propriété, le suprême aboutissement du mouvement économique ? Ou bien, après le communisme primitif, après la propriété grecque et romaine, après la propriété féodale, après la propriété semi-féodale, semi-capitaliste des derniers siècles de l’ancien régime, après la propriété capitaliste telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, une forme nouvelle de propriété va-t-elle surgir ? Pourra-t-on assurer le droit individuel de ceux qui travaillent par l’organisation collective de la production ? De simples palliatifs, le développement des sociétés de secours mutuels et des caisses de retraite, quelques réformes d’impôts, suffiront-ils à corriger les principaux abus du régime capitaliste ? Ou doit-il disparaître comme le régime féodal a disparu ? Marchons-nous à une révolution sociale, c’est-à-dire à une transformation essentielle de la propriété ? — Voilà le problème social.

Et dans ces deux problèmes tous les autres sont engagés, et, selon qu’on les résout dans un sens ou dans l’autre, la conception du droit, de l’histoire, de l’humanité, de l’art, de la vie, de la religion se modifie. Et il est impossible à tout homme qui pense et qui vit, quel que soit l’objet de sa pensée, quelle que soit la forme de sa vie, de ne point songer à ces problèmes où tous les autres sont engagés, et de ne point prendre parti.

Il est donc impossible à l’Université, au moins dans sa conscience, de ne pas prendre parti, et j’ai à peine besoin de rappeler aux philosophes qui dirigent à cette heure l’enseignement public que toute idée forte « passe nécessairement à l’acte » et que, lorsque des maîtres ont une conviction énergique en ces questions décisives et troublantes, ils ne peuvent pas ne pas la produire. En dépit de la fausse et banale antithèse, l’homme de pensée est nécessairement un homme d’action.

J’ai à peine besoin de leur rappeler aussi que l’Université elle-même depuis plusieurs années pousse les jeunes générations à l’action et vers le peuple. Qu’ont dit et répété des maîtres éminents, des hommes illustres ? Qu’ont dit et M. Lavisse, et M. Ferry, et M. de Vogüé, et bien d’autres, à cette Association des étudiants de Paris, qui compte tant de futurs professeurs ? Ils ont dit aux jeunes gens : Pas d’indifférence ; pas de scepticisme élégant ; pas de dilettantisme stérile. Croyez, agissez : allez vers le peuple.

Et qu’est-ce que cela signifie, je vous prie ? Cela veut-il dire simplement qu’il faut passer dans les maisons pauvres en y laissant quelques aumônes ? Mais si l’étudiant se dit que la charité la plus active pourra à peine adoucir les souffrances sociales et qu’elles ont leur racine profonde dans l’organisation économique et la forme de la propriété, s’il se dit en outre que ce n’est pas connaître vraiment le peuple que le voir seulement à l’état de mendicité, qu’il faut le voir surtout et le pratiquer dans ces vivants groupements ouvriers, où sa pensée s’affirme, où son cœur s’exalte, le voilà qui est engagé par vous-mêmes, ô sages conseillers, dans tous les orages de notre temps.

Peut-être vous vouliez dire à ces jeunes gens qu’ils devaient être des prédicants, qu’ils devaient prêcher aux riches la largeur d’âme, aux pauvres et aux souffrants la résignation. Mais triste prédicant à l’heure où nous sommes que celui qui n’est pas aussi un militant ! Le prédicant d’Église a une doctrine sur laquelle il s’appuie ; et il a derrière lui une organisation de combat, je veux dire l’Église elle-même qui, tout en répandant ses sermons, essaie de mettre la main sur le pouvoir pour plier à son idéal les choses humaines. L’homélie cléricale n’est jamais ridicule parce qu’on y sent toujours la pointe du glaive. Passe pour l’homélie laïque si l’on doit sentir aussi en elle la résolution militante !

Tous les chemins aujourd’hui mènent donc les nouvelles générations universitaires au problème politique et social, à l’action politique et sociale.

Cela ne veut pas dire que tous les professeurs et instituteurs vont se jeter dans les agitations électorales et briguer des mandats : d’abord, quel que soit le dédain que l’on professe parfois pour les politiciens, il n’est pas donné à tout le monde de l’être ; il y faut des qualités et des défauts que tout le monde n’a pas. Puis le peuple est méfiant, et il n’acceptera pas à l’aveugle tous les concours et toutes les interventions. Enfin l’Université elle-même, quand elle se sentira libre, quand elle ne risquera pas d’ajouter, contre le maître suspect, une peine de plus aux persécutions gouvernementales, fera elle-même, si je puis dire, sa police morale. Elle sera sévère pour les maîtres qui ne chercheront dans la politique qu’une vaine agitation ou une puérile satisfaction d’amour-propre. Elle sera sévère aussi pour ceux qui, même dans les petites luttes locales, ne donneront pas l’exemple du respect de soi- même, de la dignité simple dans l’attitude et dans le langage.

Mais ce qui importe, c’est que les maîtres de l’Université ne se sentent pas suspects si les hasards de la vie ou une passion ardente pour une idée ou un goût vif de l’action les ont jetés dans la mêlée politique et électorale. Ce qui importe, c’est que l’idée socialiste ait droit, dans l’Université, comme les autres idées, à l’affirmation, à l’action.

Et, je le répète, car toute la question est là, ou on contraindra l’Université à se désintéresser jusque dans sa conscience du problème politique et social, ou il faudra bien permettre à cette passion intérieure de se produire librement. Ou les professeurs seront libres d’affirmer nettement leurs convictions politiques et sociales, quelles qu’elles soient, ou il faudra ramener toute l’Université en arrière : il faudra la cloîtrer de nouveau dans l’étude morte des choses mortes.

[...]