| index | précédent | suivant |

|---|

Paraître

Je crois que j'aime aussi la photographie pour cela : nous faire entrevoir comme à travers un trou de serrure quelque chose que nos regards empressés et souvent empêtrés de nous-mêmes ont désappris depuis longtemps de seulement regarder. Rien n'est pourtant plus difficile que de photographier des êtres : les choses, elles, ne regimbent pas. Les individus peuvent toujours se sentir importunés par ce qui serait atteinte à leur image voire arguer de leur droit à l'image. Ce n'est d'ailleurs pas le plus difficile : me refusant à tourner autrui en ridicule, je ne voudrais pas qu'une quelconque de mes prises laissât fuiter même la plus infime méchanceté. Ce serait trop facile, gratuit qui plus est.

Je les regarde ! Je viens juste d'apprendre à les regarder mais je devine déjà combien la sentence est fallacieuse qui en son temps fit la fortune de Sartre. Non, l'enfer ce n'est pas les autres ! Disons au moins qu'il n'appartient qu'à nous qu'ils ne le fussent point. Derrière chacun de ces visages, une histoire ; une attente ; une folle envie de retrouver le monde et, parfois, l'incapacité d'y parvenir réellement.

J'aime ces bancs, pourtant si peu confortables où autrefois, chantait-on, les amoureux se bécotaient ; où aujourd'hui on se lasse ou bien s'oublie. On n'y fait souvent pas beaucoup plus que chez soi mais c'est dehors qu'on fait ce peu-ci et une année et demi un peu folle de renoncements, de frustrations et parfois d'interdits nous a rappelé le prix si précieux de cet extérieur-là.

J'aime ces bancs, pourtant si peu confortables où autrefois, chantait-on, les amoureux se bécotaient ; où aujourd'hui on se lasse ou bien s'oublie. On n'y fait souvent pas beaucoup plus que chez soi mais c'est dehors qu'on fait ce peu-ci et une année et demi un peu folle de renoncements, de frustrations et parfois d'interdits nous a rappelé le prix si précieux de cet extérieur-là.

Je les regarde, tous ceux-là qui courent ; s'entraînent à boxer ou parfois esquissent des gestes étranges qui ne ressemblent en rien à des pas de danse mais si peu à des gestes d'échauffement : sacrifient-ils au culte du corps ou seulement d'une santé qu'ils espèrent ainsi protéger ? Qu'importe au fond : ils s'acharnent au moins autant à pourfendre l'entropie qui les ronge qu'ils ne cèdent à ce souci de soi qui n'est pas encore de l'égoïsme, déjà de l'égotisme. L'époque y consent avec une ferveur bien trouble et y consacre tous ses outils : de ces réseaux si peu sociaux à nos téléphones tout est prétexte à se montrer. Qu'on ne s'y méprenne pas : la photographie n'a rien gagné. Elle ne vaut que comme antichambre noire du moi.

Je les regarde, tous ceux-là qui courent ; s'entraînent à boxer ou parfois esquissent des gestes étranges qui ne ressemblent en rien à des pas de danse mais si peu à des gestes d'échauffement : sacrifient-ils au culte du corps ou seulement d'une santé qu'ils espèrent ainsi protéger ? Qu'importe au fond : ils s'acharnent au moins autant à pourfendre l'entropie qui les ronge qu'ils ne cèdent à ce souci de soi qui n'est pas encore de l'égoïsme, déjà de l'égotisme. L'époque y consent avec une ferveur bien trouble et y consacre tous ses outils : de ces réseaux si peu sociaux à nos téléphones tout est prétexte à se montrer. Qu'on ne s'y méprenne pas : la photographie n'a rien gagné. Elle ne vaut que comme antichambre noire du moi.

Selfie c'est ainsi, puisque décidément nous répugnons à parler encore notre langue, qu'on nomme cette manie étrange de se photographier soi-même à tout propos et hors de propos comme s'il était important de proclamer simplement J'y étais ! Peu leur chaut de photographier telle perspective ou tel monument ! La Tour Eiffel n'intéresse que s'ils sont devant. Cela n'a rien à voir avec le fait que le réel ait besoin d'une conscience qui l'appréhende : ces consciences-ci tournent le dos au réel qui ne leur sert que de décor, d'arrière-plan ; de prétexte. De faire valoir ! La nature est belle mais elle ne le sait pas suggérait Alain. Eux, non plus qui d'ailleurs n'en ont cure. Leur question, qui n'en est pas une mais plutôt une rengaine sempiternellement rabâchée, serait plutôt Miroir, suis-je toujours la plus belle ?

Selfie c'est ainsi, puisque décidément nous répugnons à parler encore notre langue, qu'on nomme cette manie étrange de se photographier soi-même à tout propos et hors de propos comme s'il était important de proclamer simplement J'y étais ! Peu leur chaut de photographier telle perspective ou tel monument ! La Tour Eiffel n'intéresse que s'ils sont devant. Cela n'a rien à voir avec le fait que le réel ait besoin d'une conscience qui l'appréhende : ces consciences-ci tournent le dos au réel qui ne leur sert que de décor, d'arrière-plan ; de prétexte. De faire valoir ! La nature est belle mais elle ne le sait pas suggérait Alain. Eux, non plus qui d'ailleurs n'en ont cure. Leur question, qui n'en est pas une mais plutôt une rengaine sempiternellement rabâchée, serait plutôt Miroir, suis-je toujours la plus belle ?

Le plus triste est qu'ils n'attendent même pas la réponse. Les princes du moment ont fait valoir leur injonction à la santé, beauté, jeunesse et performance. Que peuvent-ils d'autre sinon obséquieusement s'y soumettre ou bien sournoisement les simuler. Oh ! soyons honnête cette époque n'est pas beaucoup plus superficielle que celles qui la précédèrent. Mais elle l'est bien plus cruellement. Je le crains.

Il ne servirait à rien de recourir à l'explication de la mode ; ou encore à arguer du triomphe de l'individualisme narcissique : ce serait piteusement se contenter et s'en satisfaire, plutôt que de l'analyser, de seulement baptiser le phénomène ou, pire encore, de le condamner d'une moue dégoûtée et réprobatrice qui sied tant aux Princes du moment. Il y a une trentaine d'années déjà, on fustigeait ces touristes nippons qui ne jouissaient jamais des lieux visités qu'à travers l'objectif froid de leurs appareils. Mais au moins ces derniers les conduisaient-ils à l'objet. Nos téléphones balaient le monde, et enserrent nos petits mois recroquevillés en des simulacres de réseaux.

Nous n'avons jamais eu un rapport simple à l'image, on le sait. Les uns craignant qu'elle n'aspire notre âme ; les autres condamnant, par principe, toute représentation humaine pour être, même dégradée, à l'image du divin ; les autres encore pour être fallacieuse contrairement à la raison. Peut-être est-ce plutôt pour le doublet qu'elle suscite qui, on le sait, génère si aisément la violence. A l'égard de l'image, nous nourrissons d'égales fascinations mais craintes prométhéennes aussi : comme si de s'interposer ainsi et partout, elle devait fatalement nous éliminer ou absorber le monde. J'aime que l'écran soit ce qui donne à voir autant que ce qui fasse obstacle. A bien réfléchir, autant mais ni plus l'un que l'autre.

Ces traces laissées, parce que numériques, se dégraderont bientôt mais comme toute trace, feront la joie de quelque archéo-anthropo-logue qui extrapolera des signes qui ne s'y trouvent pas.

Ces traces laissées, parce que numériques, se dégraderont bientôt mais comme toute trace, feront la joie de quelque archéo-anthropo-logue qui extrapolera des signes qui ne s'y trouvent pas.

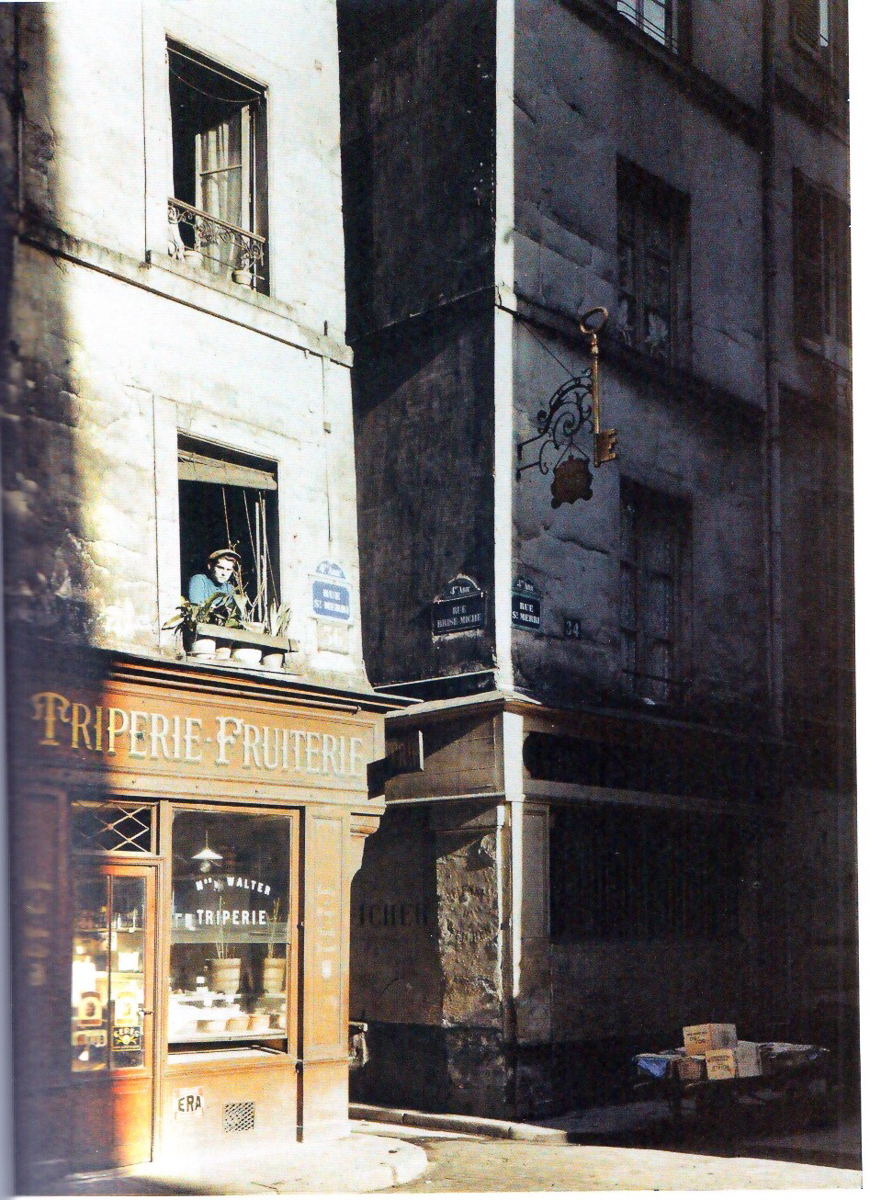

Ces photos, centenaires, donnent à deviner un Paris insalubre mais suscitent néanmoins une étonnante nostalgie. Elles n'avaient pas été voulues pourtant dans un but esthétique mais documentaire ; il n'empêche. Le réel ne se donne - et quand il y consent c'est avec une scrupuleuse pudeur - qu'à travers le filtre de nos représentations, de nos désirs, de nos préjugés. Ces photos, les leurs autant que les miennes, ne sont pas des œuvres mais déjà des interprétations. Elles mentiraient bien un peu si, plus simplement, nous n'inclinions seulement à ne voir que ce que nous voulons voir ; ou le pouvons. Qui est si peu.

Nous seulement !

Objectif/subjectif ; réel/imaginaire ; sujet/objet : ces antinomies qui rôdent en nos philosophies qui toutes s'enorgueillissent de les avoir dépassées, forment couples mais sulfureux et illusoires. La philosophie commence réellement avec le Connais toi toi-même en lui-même indépassable ; pourtant 2500 ans après, nous savons bien peu sur nous-mêmes ; tellement plus sur le monde. Assurément notre curiosité se sera très vite écartée de nous-mêmes et vraisemblablement le fallut-il : cet écart a fondé ce que nous nommons depuis sciences. La philosophie s'attachant à penser la place de l'homme dans le monde ne saurait connaître les progrès fulgurants des sciences mais au moins ne s'aveugle-t-elle pas d'elle-même. Même si le mirage de la mathesis universalis a fini par obséder ce qu'il est convenu d'improprement nommer sciences humaines.

Il m'arrive de regretter cette déconvenue et la perte de notoriété de la philosophie : elle, au moins, rappelait à chacun qu'accéder à certitude absolue était définitivement impossible et que prudence et tolérance allaient de pair qui nous enjoignaient, à l'égard de l'autre comme des choses, de conserver cette mesure et ces nuances indispensables à notre dignité et au respect de l'altérité. Le désaveu de la culture, le triomphe des techniques faciles de la gestion, l'insoutenable prétention à appliquer les mêmes règles de management aux choses et aux hommes, la sotte forfanterie à croire que vivre se pouvait apprendre et résumer à quelques recettes apprises ont balayé cela : voici la sufisance ; la superbe tapageuse ; le mépris sidéral. Au royaume de l'inculture, l'exhibitionniste passerait presque pour de la sagesse. Restent d'un côté l'œuvre et de l'autre, l'inclinaison trop facile où verse le sens commun de rire des apparences, de hurler avec les loups et de confondre petits désirs faciles avec argument péremptoire.

Celle-ci pose pour lui, moins soucieux d'elle que de la qualité que son téléphone assurera de son image ; celle-là, d'un geste quasi identique cherche la posture toute empreinte des mannequins de magazine. Ni le palais de Chaillot ni la Tour ne les passionnent en réalité … eux seulement ; avant tout ; devant tout. Leurs gestes transpirent le stéréotype comme si toute spontanéité eût été vulgaire ou que leur individualité, paradoxalement, n'eût été tolérable que consciencieusement étouffée sous l'enchevêtrement des postures du moment.

Celle-ci pose pour lui, moins soucieux d'elle que de la qualité que son téléphone assurera de son image ; celle-là, d'un geste quasi identique cherche la posture toute empreinte des mannequins de magazine. Ni le palais de Chaillot ni la Tour ne les passionnent en réalité … eux seulement ; avant tout ; devant tout. Leurs gestes transpirent le stéréotype comme si toute spontanéité eût été vulgaire ou que leur individualité, paradoxalement, n'eût été tolérable que consciencieusement étouffée sous l'enchevêtrement des postures du moment.

J'aimerais avoir pour ces postures et ces maladresses l'émotion attentionnée que l'on doit à autrui ; j'y reconnais seulement la hardiesse pré-adolescente à dénicher dans les grandes marques vestimentaires de quoi étancher leur quête d'identité et dans le babil narcissique des réseaux sociaux de quoi paresseusement enfler d'importance.

A les regarder agir ainsi, adopter, déjà vaincus, des postures sinon ridicules en tout cas contrefaites, à mimer des gestes de la main ou des regards singeant ceux de rappeurs supposés célèbres et aussi vite oubliés que tapageurs, je découvre un monde agité de rites browniens tel une vaste cour de récréation où de perpétuels collégiens rivaliseraient de conformisme pour se donner l'illusion d'être quelqu'un puisque clivant. Ou simplement d'exister.

A les regarder agir ainsi, adopter, déjà vaincus, des postures sinon ridicules en tout cas contrefaites, à mimer des gestes de la main ou des regards singeant ceux de rappeurs supposés célèbres et aussi vite oubliés que tapageurs, je découvre un monde agité de rites browniens tel une vaste cour de récréation où de perpétuels collégiens rivaliseraient de conformisme pour se donner l'illusion d'être quelqu'un puisque clivant. Ou simplement d'exister.

Je n'ignore pas que je les surprends ici non sur leur lieu de travail ou chez eux, mais en leurs temps de vacuité. Quand même, pourquoi, à ces mêmes moments singer ainsi ces stigmates de l'impérialisme masculin que par ailleurs on dénonce ? Que ce vide-là est cruel.

C'est ici que l'humain m'attendrit, je crois : dans ces incroyables contradictions où il s'empêtre constamment ; dans cette ambivalence sournoise qui lui fait dénoncer et parfois combattre ce qui, par ailleurs, alimente son imaginaire, ses passions ; ses modèles.

Allez ! c'est l'heure à nouveau d'aller se promener !