| index | précédent | suivant |

|---|

- >2016

-> 2017

Tout passe … non rien … enfin quelle importance ?

J'ai toujours adoré la question du temps telle que ces pauvres philosophes, mes maîtres, ont pu la poser. La question m'est revenue deux fois ces derniers jours : une première en tâchant de lire, sur la plage, lieu ô combien inadéquat, le Temps et destin de Conche. Quelle idée saugrenue : j'ai vite renoncé, par chaleur et soleil cumulés et les bruits divers de la plage dont les moins gênants restent bien ceux des vagues, les plus perturbants ceux définitivement de cette humanité qui s'agite, crie, s'esclaffe ou s’exclame, bref offense. C'est à ces moments-ci que la question philosophique se révèle avec sa cruauté définitive tant elle semble, non pas tant compliquée - ce ne serait pas bien grave - non pas complexe - tout se peut simplifier - mais hermétique, tout juste réservée à quelque initié dont apparemment vous n'êtes pas. Ou, pire encore, se révèle tellement simple qu'absurde - de cette absurdité qui fait rire la servante de Thrace - autre manière de vous faire entendre que vous êtes resté du mauvais côté de la ligne, celui où piétine lamentablement le sens commun.

J'ai toujours adoré la question du temps telle que ces pauvres philosophes, mes maîtres, ont pu la poser. La question m'est revenue deux fois ces derniers jours : une première en tâchant de lire, sur la plage, lieu ô combien inadéquat, le Temps et destin de Conche. Quelle idée saugrenue : j'ai vite renoncé, par chaleur et soleil cumulés et les bruits divers de la plage dont les moins gênants restent bien ceux des vagues, les plus perturbants ceux définitivement de cette humanité qui s'agite, crie, s'esclaffe ou s’exclame, bref offense. C'est à ces moments-ci que la question philosophique se révèle avec sa cruauté définitive tant elle semble, non pas tant compliquée - ce ne serait pas bien grave - non pas complexe - tout se peut simplifier - mais hermétique, tout juste réservée à quelque initié dont apparemment vous n'êtes pas. Ou, pire encore, se révèle tellement simple qu'absurde - de cette absurdité qui fait rire la servante de Thrace - autre manière de vous faire entendre que vous êtes resté du mauvais côté de la ligne, celui où piétine lamentablement le sens commun.

Je me connais peu de sensations aussi désagréables que celle-ci : éprouvée plus souvent qu'à son tour à la lecture de Heidegger - à hésiter ainsi entre le sentiment de quelque vérité cruciale à décrypter et la certitude d'un franc et massif foutage de gueule ; ressentie devant cette question du temps dont j'ai beau savoir qu'elle conditionne certains des carrefours les plus importants de la pensée, mais qui me paraît parfois si inepte que j'ose à peine l'avouer. Un peu comme ces arguties du concile de Nicée en 325 : il fallait deviner que toute l'histoire et la désunion du monde chrétien allait se jouer sur un iota, sur la nature identique ou non du Père et du Fils.

La philosophie est comme l'amour : ne jamais oser un pas de côté - et surtout pas un trait d'humour - sinon … tout s'effondre.

Deux fois, disais-je : la seconde, d'ailleurs répétée, de la part de ces artisans répétant que leur monde allant disparaissant faute d'une jeunesse prompte à prendre le relais, de la part de ce garçon de plage cherchant des traces de son monde, percevant bien qu'il était en train de changer brusquement et considérant les souvenirs dont on lui faisait part comme des vestiges protohistoriques en dépit de leur petite quarantaine d'années.

Je ne puis même pas dire que cette sensation soit affaire de vieux ! Le jeune qui s'élance et a besoin de croire que la vigueur de son action aura raison des lourdeurs, des inerties et des injustices ; lui , oui, a besoin de mesurer les changements ; cherche des traces.

Le temps passe ou ne serait-ce pas que nous qui passions dans le temps ? Mais, surtout, sous la permanence de ces choses qui passent, les choses changent elles réellement ? N'est-ce pas seulement une question de regard, de posture, de désir ou de crainte - ou de catégorie pour parler comme Kant - qui nous ferait plutôt dénicher ceci plutôt que cela, la permanence plutôt que la mutation ? De postures que nous adopterions au gré de nos angoisses, de nos blessures ; de nos rêves ? Et si, en définitive, les deux éléments de l'alternative étaient aussi fallacieux l'un que l'autre. Certes, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve ; mais nous y baignons cependant ; toujours ; sans que ceci ne change rien à rien. Et sûrement rien à la pesanteur de l'être.

Ce sont ces quelques photos de M Riboud qui m'y firent songer. Si ce dernier est connu surtout pour cette photo emblématique des années de contestation pacifiste - ici aux USA - il a comme d'autres - Doisneau évidemment, Izis … - croqué le Paris des années 50.

Ce sont ces quelques photos de M Riboud qui m'y firent songer. Si ce dernier est connu surtout pour cette photo emblématique des années de contestation pacifiste - ici aux USA - il a comme d'autres - Doisneau évidemment, Izis … - croqué le Paris des années 50.

Toute cette série date de 53-54 l'année de ma naissance. Un repère, parmi d'autres mais ne l'oublions jamais l'histoire, pour chacun d'entre nous, pris individuellement, c'est d'abord tout ce qui précède notre naissance.

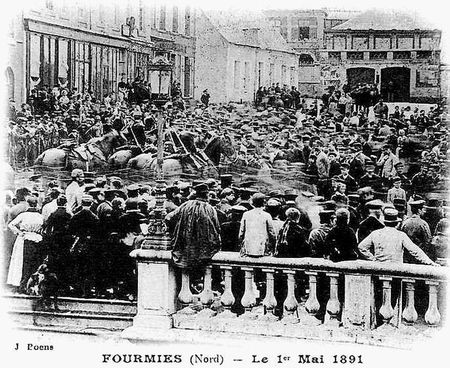

Ne jamais l'oublier - qui met un bémol à toutes ces impressions plus ou moins nostalgiques ou pédantes sur le temps qui passe - l'intervalle est exactement le même qui va de ces photos à aujourd'hui que de ces photos aux morts de Fourmies, à l'agitation anarchiste, au suicide de Boulanger sur la tombe de sa maîtresse, ou bien encore au ralliement à la République des catholiques et leur ouverture à la question sociale (Rerum Novarum Léon XIII) .

Alors oui, combien ces photos des années 50 nous semblent-elles étranges pour ne pas dire étrangères. Mais comment mes parents auraient-ils perçu celles-ci, s'ils les avaient vues ? Entre elles et eux, deux guerres mondiales, un génocide, la révolution russe, le Front Populaire. Ce n'était plus le même monde ! Pas plus que celui-ci ne l'est pour nous.

Alors oui, combien ces photos des années 50 nous semblent-elles étranges pour ne pas dire étrangères. Mais comment mes parents auraient-ils perçu celles-ci, s'ils les avaient vues ? Entre elles et eux, deux guerres mondiales, un génocide, la révolution russe, le Front Populaire. Ce n'était plus le même monde ! Pas plus que celui-ci ne l'est pour nous.

Ce n'est en réalité jamais le même monde et le sentiment que nous nous formons, douloureux, de quelque chose d'essentiel qui se serait effrité ou évanoui, n'est en fin de compte que le résultat de ce paysage de notre enfance que nous figeons pour nous en faire un repère et que nous emportons avec nous comme un faix ou un havresac ; un viatique ou un horizon.

Comment expliquer autrement que nous regardions certaines de ces photos avec un pincement, un regret - ce qui est le cas aussi avec presque toutes les photos de Doisneau - comme s'il était là question d'un Éden perdu alors que, pourtant, elles révèlent trahissent une misère que nous ne supporterions pas un instant ?

Comment expliquer autrement que nous regardions certaines de ces photos avec un pincement, un regret - ce qui est le cas aussi avec presque toutes les photos de Doisneau - comme s'il était là question d'un Éden perdu alors que, pourtant, elles révèlent trahissent une misère que nous ne supporterions pas un instant ?

Ce n'est jamais le même monde … et pourtant ! Y a-t-il quoique ce soit, d'entre les deux, qui fût crucial et dont on pût dire qu'il bouleverserait tout ? Comment ne pas être frappé, en les comparant, par l'extraordinaire brouhaha de l'effort humain, l'insupportable cliquetis de ses armes et de ses haines, l'agitation pénible et souvent désordonnée, d'un côté, et, de l'autre, l'incroyable permanence jamais écornée, la cruelle impuissance de la main humaine qui peine à laisser quelque trace et disparaît bien avant que celle-ci pût se creuser dans la roche.

Or, à détailler cette série, un double sentiment me hante : le vertige, d'abord, de tout ce qui n'existe plus ou plus ainsi. L'effroi ensuite devant tout ce qui résiste et qu'on aimerait parfois voir disparaître.

Ces péniches, par exemple, qui glissent le long des immeubles mais attestent par la blancheurs étendue combien la Seine était encre un boulevard, animé, vivant et laborieux que l'on n'avait pas encore abandonné aux touristes, comment la vie parvient à l'emporter, fût ce en passant sur la grisaille. Quoi glisse ici sur quoi ? Quoi passe en définitive : cette blancheur suspendue même pas virevoltante mais dont la fragile présence clame l'ardente obsession de l'être ou, au contraire, l'imposante verticalité des immeubles que scande la noirceur décharnée des arbres cherchant à nous faire accroire une immarcescible stabilité ? Admirable photo qui, sous couvert de ne rien dire, de ne montrer presque rien, dit en réalité tout ou presque. La barre horizontale qui sépare rue et quai, le monde d'en-haut, bourgeois et rigide, du monde d'en-bas, grouillant, besogneux, est une ligne toute de virtualité minée, en tout cas terriblement glissante. Imaginez-là verglacée, et qu'ainsi ces édifices hautains insensiblement dérapent vers la droite ; inversons la perspective et alors, subitement, tout prend sens ; un autre sens. Cette ligne, celle du quai, n'est autre que la ligne du temps ; en bas la vie, fragile, sans cesse remise en jeu mais sempiternellement restaurée. Voici ce qui ne change pas ! voici la permanence !

Ces péniches, par exemple, qui glissent le long des immeubles mais attestent par la blancheurs étendue combien la Seine était encre un boulevard, animé, vivant et laborieux que l'on n'avait pas encore abandonné aux touristes, comment la vie parvient à l'emporter, fût ce en passant sur la grisaille. Quoi glisse ici sur quoi ? Quoi passe en définitive : cette blancheur suspendue même pas virevoltante mais dont la fragile présence clame l'ardente obsession de l'être ou, au contraire, l'imposante verticalité des immeubles que scande la noirceur décharnée des arbres cherchant à nous faire accroire une immarcescible stabilité ? Admirable photo qui, sous couvert de ne rien dire, de ne montrer presque rien, dit en réalité tout ou presque. La barre horizontale qui sépare rue et quai, le monde d'en-haut, bourgeois et rigide, du monde d'en-bas, grouillant, besogneux, est une ligne toute de virtualité minée, en tout cas terriblement glissante. Imaginez-là verglacée, et qu'ainsi ces édifices hautains insensiblement dérapent vers la droite ; inversons la perspective et alors, subitement, tout prend sens ; un autre sens. Cette ligne, celle du quai, n'est autre que la ligne du temps ; en bas la vie, fragile, sans cesse remise en jeu mais sempiternellement restaurée. Voici ce qui ne change pas ! voici la permanence !

Les lieux changent si peu ; les hommes pas vraiment ; les situations ? Identique solitude pour cet homme déambulant sans doute au petit matin quai de Bercy ou pour ces banlieusards gare St Lazare trente ans plus tard : certes, plus de monde ici que là mais se regardent-ils pour autant celui qui à gauche contourne, sans même jeter un œil sur lui, le vraisemblable clochard assis sur les marches et ceux qui dévalant l'escalator tout moderne semblent emprisonnés par leur bagage pesant ou leurs préoccupations toutes futiles ? L'espace est propre, moderne qui n'a plus rien à voir avec le délabrement urbain des années 50 … pourtant c'est la même solitude, le même enfermement.

Les lieux changent si peu ; les hommes pas vraiment ; les situations ? Identique solitude pour cet homme déambulant sans doute au petit matin quai de Bercy ou pour ces banlieusards gare St Lazare trente ans plus tard : certes, plus de monde ici que là mais se regardent-ils pour autant celui qui à gauche contourne, sans même jeter un œil sur lui, le vraisemblable clochard assis sur les marches et ceux qui dévalant l'escalator tout moderne semblent emprisonnés par leur bagage pesant ou leurs préoccupations toutes futiles ? L'espace est propre, moderne qui n'a plus rien à voir avec le délabrement urbain des années 50 … pourtant c'est la même solitude, le même enfermement.

Ici, plus rien ne tient droit, hormis le lampadaire témoignage d'un passé qui fut glorieux et moderne ; l'enfant qui est promesse mais tellement écrasée dans cet espace vide où on semble l'avoir oublié.

J'ai beau regarder les photos de la vie urbaine parisienne de la fin du XIXe - ce qu'on appela la Belle Epoque - je n'y vois pas grand changement avec le Paris des années 50 hormis peut-être la disparition des ultimes îlots de campagne montmartrois mais si aujourd'hui de fières structures bétonnées hérissent nos rues, c'est pourtant la même cohue, le même empressement, la même absence de regards.

Les hommes changent si mal : regardez-les, ils sont assis côte à côte, partagent les mêmes bancs mais tout affairés en leur petit monde, ne se voient ni d'ailleurs ne se regardent. Bien sûr, pour présenter quelque allure rafraîchissante, on pourra toujours montrer enfants jouant dans la rue ou dans les parcs, amoureux s'embrassant dans la rue, ou, mieux encore sur les quais au bord de Seine ; oui, bien sûr ! mais ces scènes à leur tour sont intemporelles. Tout juste donne-t-on à voir pour quelques instants précieux mais fugaces, non pas un temps ou une époque, non pas même un lieu encore moins l'humain en son histoire ou ses pérégrinations mais ce qui en lui, tellement vite écrasé par l'effort, demeure universel : le regard si rare qu'il porte sur l'autre.

Les hommes changent si mal : regardez-les, ils sont assis côte à côte, partagent les mêmes bancs mais tout affairés en leur petit monde, ne se voient ni d'ailleurs ne se regardent. Bien sûr, pour présenter quelque allure rafraîchissante, on pourra toujours montrer enfants jouant dans la rue ou dans les parcs, amoureux s'embrassant dans la rue, ou, mieux encore sur les quais au bord de Seine ; oui, bien sûr ! mais ces scènes à leur tour sont intemporelles. Tout juste donne-t-on à voir pour quelques instants précieux mais fugaces, non pas un temps ou une époque, non pas même un lieu encore moins l'humain en son histoire ou ses pérégrinations mais ce qui en lui, tellement vite écrasé par l'effort, demeure universel : le regard si rare qu'il porte sur l'autre.

Les grecs n'avaient pas tout-à-fait tort de croire l'implacable réalité des cycles, que tout, à la fin, revînt au même , ni de considérer que ce fût là le poids le plus lourd. Dès lors, pour nous rassurer, et rendre l'existence supportable, nous nous soyons mis à croire au mouvement et surtout, plus sottement, au progrès, je le devine. Mais c'est avouer encore qu'il n'est jeu ici que de posture à ainsi pointer ce qui change plutôt que ce qui demeure.

Nos espérances en des lendemains ou nos soupirs nostalgiques ne disent rien du monde ; tout sur nous ! Prenons les pour ce qu'ils sont : des respirations.