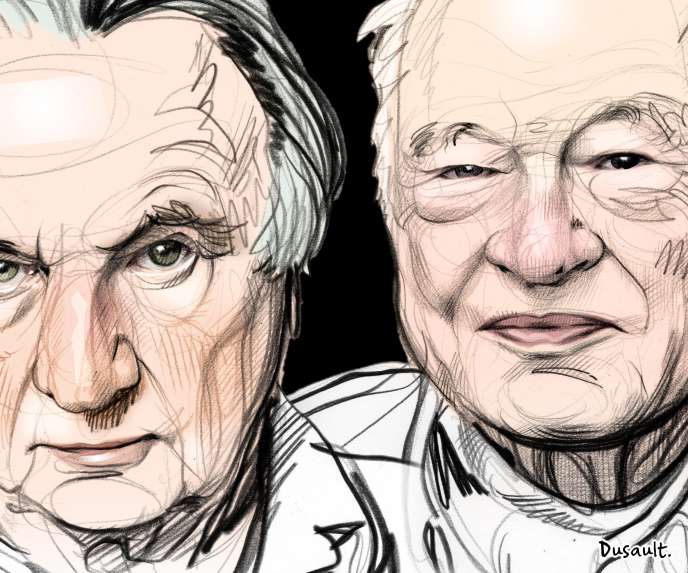

Régis Debray et Edgar Morin : « On n’arrive pas encore à regarder la mort en face »

Le Monde 02 septembre 2018

A l’occasion de la sortie de son livre « L’Angle mort », l’écrivain Régis Debray débat avec le sociologue Edgar Morin de la façon dont l’Occident occulte la mort.

DUSAULT

DUSAULT

L’un est sociologue et a mené un travail pionnier d’anthropologie de la mort (L’Homme et la mort, 1951). L’autre est médiologue et publie ces jours-ci L’Angle mort (Cerf, 80 pages, 9 euros), une réflexion sur la façon dont le terrorisme djihadiste interroge notre rapport à la finitude et au sacré. Réunis par Le Monde, Edgar Morin et Régis Debray dialoguent sur l’histoire et l’actualité d’un oubli.

La mort est-elle devenue un « angle mort » en Occident ?

Edgar Morin : Le XXe siècle a cherché à effacer la mort. Aux Etats-Unis, puis ici, avant la mise en bière, on met le mort dans une chambre agréable, il est fardé, bien habillé pour une nouvelle vie. On essaie d’effacer ce que la mort signifie de décomposition et de destruction.

A la sortie de mon livre, L’Homme et la mort, en 1951, la mort était taboue. On n’offrait pas un livre sur ce sujet. Malgré les meilleures critiques que j’ai eues de ma vie, le livre ne se vendait pas (il avait été tiré à 4 000 exemplaires, et l’éditeur a dû en mettre 1 500 au pilon). Or, des années après, quand je suis passé au Seuil, le livre a été réédité, s’est rapidement épuisé, est même passé en poche et continue sa vie.

La mort a commencé à devenir un objet de librairie, notamment avec la parution des livres de Louis-Vincent Thomas et celui de l’historien Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident (1975). L’occultation de la mort a progressivement diminué.

On n’arrive pas encore à regarder la mort en face, mais on commence à vouloir la traiter. Alors que les religions donnent aux croyants cérémonies et promesses d’au-delà, nous autres, sans Dieu sauveur, éprouvons le manque de cérémonies et de rituels de communion.

J’ai suggéré un cérémonial laïque dans La Voie [Fayard, 2011], à l’exemple des funérailles de Castoriadis [1922-1997] :un temple protestant avait accepté qu’on y joue et chante sa musique préférée, ses poèmes préférés et un berger d’Epire était venu à l’enterrement accompagner de sa musique d’adieu la mise en terre. Le repas funéraire, quand il opère la communion, est un rite anthropophage pendant lequel on consomme le mort en l’intériorisant. En même temps, il devient présent parmi nous tandis que nous l’évoquons par souvenirs et anecdotes.

Les laïques comme nous ont besoin de resacraliser l’adieu, dans une cérémonie qui soit une sorte de catharsis où plonger dans l’abîme de la mort nous fait plonger en même temps dans la source de vie. J’espère donc en une réforme de ce qui accompagne la mort.

Régis Debray : Que Dieu vous entende, mon cher Edgar, et nos pompes funèbres. J’ai plutôt le sentiment d’un chacun-pour-soi et d’un bricolage au petit malheur. La rançon de l’hyper-individualisme, c’est l’absence de rite et la solitude. Escamotage vite fait, bien fait du cadavre. Plus de marques de deuil, plus de veillée funèbre, plus de convoi funéraire, les corbillards sont partis au musée. Et, avec la crémation express, les traces s’envolent.

A la suite du triomphe du protestantisme et à la fin de la croyance en la résurrection, on n’a même plus besoin de tibias et d’humérus, on brûle sans remords ! C’est limite si on ne nous dit pas : « Chargez-vous de vos propres défunts, mettez-les dans un pot sur votre cheminée et ne nous emmerdez plus ! »

Quant à l’art funéraire, n’en parlons pas. Je ne déplore pas, je constate. Je ne dis pas que c’était mieux hier, mais qu’il y a en tout cas un malaise dans la civilisation, comme dit l’autre. La médicalisation de la mort, qui fait qu’on meurt à l’hôpital et non plus chez soi, et l’exfiltration du cimetière hors de l’enceinte urbaine, c’est peut-être bon pour l’hygiène, mais ça laisse comme un vide.

E. M. : On ne bazarde pas les morts en banlieue. C’est l’extension démographique de la métropole qui fait que le Père-Lachaise et Montmartre sont devenus insuffisants. Cela dit, il est vrai que nous sommes en manque de rite et de mythe.

En quoi l’essor de la crémation et la périphérisation des cimetières modifient-ils notre rapport à la mort ?

R. D. : Quand il n’y a plus de lieu, il n’y a plus de lien. Le lieu est fondamental pour fixer le souvenir. Ce qu’il y a de fâcheux dans l’autocombustion, c’est le sans-domicile-fixe, la disparition du point de rencontre, où il est bon de se retrouver pour faire causette. Le cimetière, c’est le lieu de rendez-vous des amis, où on revoit tout le monde, où on renoue avec ceux qu’on a perdus de vue. Notre dernier lieu de réunion qui peut être assez gai. J’aime beaucoup. Ça réconforte.

E. M. : L’une des choses qui m’a le plus ému ces dernières années, c’est la tombe d’Antonio Machado, poète espagnol réfugié de la guerre d’Espagne, mort à Collioure [Pyrénées-Orientales] en 1939. Lorsque je suis allé sur sa tombe près de quatre-vingts ans après sa mort, non seulement elle était fleurie, mais il y avait des poèmes de lui et d’autres posés dessus, et autour, des fervents et des élèves d’un collège venus d’Andalousie. L’institutrice passait un poème de Machado aux élèves, chacun en récitait deux vers, j’en ai récité aussi. Cette communion grâce au poète mort est pour moi inoubliable.

R. D. : Espérons qu’on fera la même chose avec Jorge Semprun [1923-2011], qui s’est fait enterrer sur la frontière franco-espagnole. Lorsqu’un pouvoir veut damner un dissident, il fait disparaître son corps ou le jette à la mer. La mise en terre, au terroir, c’est la possibilité d’un temps long. Un quelque part, ça lutte contre l’instant présent.Aujourd’hui, même la concession perpétuelle n’existe plus, on ne peut plus acheter pour 99 ans, on achète pour 30 ans et on renouvelle.

E. M. : C’est bien significatif, ce rétrécissement du concept de perpétuité.

R. D. : Oui, c’est la version funéraire du présentisme.

Les courants transhumanistes se développent depuis quelques années. Est-on en train de repousser les limites de la mort en transformant le vivant ?

R. D. : Non, on le dédommage des pertes qu’il a subies avec la fin de l’immortalité de l’âme. On transpose l’espérance de vie sur le corps, pour lui redonner un peu de cœur au ventre. C’est assez drôle. La vieille mystique s’en va, et on en fabrique une nouvelle : la mystique du tout-technique. C’est un peu ce qu’Edgar appelle l’amortalité.

E. M. : Au tout début de mes travaux, je croyais que les progrès de la science nous menaient vers le refoulement progressif de la mort, non pas vers l’immortalité, parce qu’on continuerait à mourir d’accidents, mais vers une prolongation indéfinie de la vie.

Plus tard, après un séjour à l’Institut de biologie Salk en Californie, [le chimiste] Leslie Orgel m’a appris que, dans le circuit d’informations ADN-ARN-protéine, une accumulation d’erreurs conduisait inévitablement à la mort. D’autre part, je prenais conscience que beaucoup d’espèces programmaient leur propre mort.

Alors j’ai abandonné mon idée. Mais après avoir rencontré [le médecin] Jean-Claude Ameisen, qui m’a expliqué que, avec les cellules souches, les prothèses, l’informatique, la médecine prédictive et les interventions in utero, il était désormais concrètement possible de prolonger la vie humaine, j’ai repris mon argumentaire initial.

R. D. : Un rab de soleil, ça ne se refuse pas. Vive la recherche. Mais je m’en tiens aux fondamentaux : tout ce qui est né mérite de périr. Je n’ai pas l’optimisme foncier d’Edgar, ni sa foi dans l’utopie, et je le regrette.

E. M. : Mais ce n’est plus utopique maintenant ! L’ensemble des découvertes sur les cellules souches qui permettent de régénérer les organes, l’ensemble des interventions génétiques qui sont possibles avec des ciseaux très habiles, les prothèses du cœur et d’autres organes, tout cet ensemble devrait tôt ou tard prolonger la vie des couches favorisées et des élites technoéconomiques.

R. D. : Prolonger la vie, ce n’est pas supprimer la mort ni la finitude.

E. M. : Bien sûr. Mais c’est intéressant de noter que la science a redonné vie au mythe de l’immortalité. Or, ce mythe, je le combats, je l’ai déjà combattu et je continuerai.

Qu’est-ce que la disparition ou l’effacement de l’au-delà change dans l’appréhension que l’on a de la mort ?

R. D. : Ça change d’abord l’appréhension de la vie. Soit « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort », comme disait Bichat. Et l’une de ces fonctions, et pas la moindre, c’est la fiction religieuse. La résistance à la mort se fait par le déni de la réalité, au premier chef la mort, et la construction d’une féerie.

Or notre culture imaginaire, notamment chrétienne, s’est écroulée. Y voir clair, disait Reverdy, c’est voir des choses sombres. Pour éviter cela, on fermait les yeux pour prier et on voyait de la lumière en songeant à l’au-delà. Ou au Jugement dernier, à la Justice sur terre ou à la société sans classes. Parce que, après l’au-delà, est venu le par-delà, l’avenir radieux des religions séculières, qui ont la vie courte, plus courte que les révélées.

Or nous n’avons plus de point de fuite devant nous, dans l’idéal ou dans l’image d’Epinal. Personne ne sait de quoi l’avenir sera fait, c’est entendu, mais on savait jusqu’ici, ou on croyait savoir de quoi il devait être fait. L’empêcher de se défaire, c’est le mot d’ordre, soit, mais c’est un peu court. Ça manque de dynamisme. Les systèmes religieux survivants sont devenus de simples éthiques, comme le christianisme à la protestante, détaché de toute eschatologie, de toute fin dernière. Et on confie à la libre entreprise individuelle le soin d’affronter le néant.

Pour l’instinct de conservation, les Chinois ont le culte des ancêtres, les bouddhistes le nirvana pour en terminer avec la souffrance, les hindous la métempsychose. Nous, c’est la panne ! Le nous est en panne, ne reste que le moi-je. Notez que c’est une bonne nouvelle pour le ministre de l’intérieur. Ça veut dire qu’il n’y aura plus que des émeutes, des coups de colère ou des jacqueries pour troubler l’ordre public.

La révolution, c’est autre chose. C’est une idée de l’avenir, un programme, une anticipation. Victor Serge disait sacrifier sa vie pour l’avenir, et l’avenir ne faisait pour lui aucun doute, c’était la victoire du prolétariat mondial et la république socialiste universelle. On est sorti de cette époque. C’est fini. Retour au réel immédiat. Difficile à supporter sur le long terme, sauf pour des gens comme Marc Aurèle, qui, en bon stoïcien, se disait : la mort, c’est la nature, et il faut vraiment être bête pour s’insurger contre la nature. Julien Gracq pensait pareil, à la fin de sa vie. Acceptation et sérénité. C’est la force des adultes. Mais nous, nous restons des enfants face à la mort ; les contes de fées nous feront toujours plaisir.

Les islamistes radicaux, eux, ne croient pas à cette fin de l’avenir. Sans parler de la multiplication des attentats-suicides perpétrés au nom de l’organisation Etat islamique, qui n’est pas qu’un nihilisme, mais aussi une eschatologie…

E. M. : L’islam est une religion judéo-chrétienne qui a repris le paradis chrétien et tout le reste de la Bible, d’Abraham à Jésus. Ce qui nous éloigne, c’est que nous ne croyons plus au paradis, alors qu’eux y croient comme des chrétiens pouvaient le faire il y a quelques siècles.

Il a fallu des centaines d’années pour que l’on mène, à la Renaissance, la critique des Evangiles, que l’on établisse, historiquement, qu’ils sont postérieurs à Jésus, que l’on sache qu’il existe d’autres Evangiles apocryphes, qu’on fasse tout un travail pour arriver à cette perplexité qui est la nôtre, pour arriver à comprendre qu’il y a de l’incompréhensible.

Cela dit, la plupart des musulmans contemporains ne pensent nullement qu’on accède au paradis par le meurtre d’infidèles ou d’impies. Si on prend en compte les conditions historiques de ce fanatisme meurtrier, on comprend que les djihadistes sont heureux de mourir comme les martyrs chrétiens l’étaient il y a quelques siècles. Cela dit, n’oublions pas les fanatismes nazi, stalinien, maoïste, qui chacun a causé des millions de victimes.

R. D. : Edgar a raison. Quand on évoque le terrorisme qui en appelle au divin, on oublie trop l’eschatologie qui est derrière, et qui a été la nôtre pendant plus d’un millénaire. L’attentat-suicide, c’est un coupe-fil pour le paradis, un endroit frais, où l’on peut boire du vin et faire l’amour tout son soûl. Ces gens y croient, c’est incroyable, mais ça ne l’a pas toujours été pour nous. Le mot « fanatisme » est un peu facile.

Les djihadistes ne préfèrent pas la mort à la vie, parce que la mort est pour eux la porte d’entrée dans la vie éternelle, surtout s’ils arrivent au Ciel avec un bon tableau de chasse. Ils ne voient pas ça comme une mauvaise affaire. Elle n’est mauvaise que pour nous, les victimes de leur enthousiasme. N’oublions pas, quand on parle de guerre, à l’échelle internationale, qu’un combattant pour qui la mort est une récompense, un bon début, a une audace et une capacité opérationnelle remarquables.

L’Occidental a des drones, des hélicos, des avions, des missiles, pour compenser l’asymétrie des motivations de part et d’autre. Mais, à la fin, comme en Afghanistan et en Irak, Robocop est perdant. Il domine le bleu, la mer et le ciel, mais, sur terre, dans le gris, la bataille d’homme à homme, il est à la peine et finira par rentrer chez lui.

Pensez-vous à votre propre mort ? Où et comment souhaitez-vous être enterrés ?

E. M. : La plupart du temps, mon vouloir-vivre, mon sentiment de participer à une aventure qui me dépasse, mes émotions poétiques, l’amour toujours vivant, la croyance peut-être infondée en ma « mission » me refoulent et occultent ma mort.

A la différence de Régis, je pense qu’il y a d’innombrables petits ou grands « nous » dans lesquels nous insérons le jeu de notre « je ». Il y a aussi, ce que je ressens profondément, le grand « nous » de l’humanité où nous devrions nous insérer en prenant conscience de sa communauté de destin et d’aventure.

Mais, de temps en temps, l’idée de « ma » mort m’envahit, me vide, me néantise : je sens épouvanté que c’est mon moi-Je qui va sombrer dans le néant et en même temps va faire s’anéantir le monde en moi.

J’aimerais mourir dans les bras de la femme aimée avec mes filles autour de moi. Je ne songe pas à mes funérailles, je suis actuellement un SDF posthume sans concession ni perpétuité. Quand j’y pense, j’aimerais qu’il y ait ma musique préférée. Je suis plus favorable à la sépulture qu’à la crémation. Par superstition, peut-être, mais aussi parce que je répugne à la fois à la froideur glaciale de la salle du crématorium et au feu dévorant de la crémation elle-même.

R. D. : La mort ? Je ne pense qu’à ça, donc je me dépêche. Le lieu ? J’ai été recalé à l’examen d’entrée au cimetière Montparnasse, pour défaut de notoriété. Ils ne prennent que des vedettes. Donc ce sera à la campagne. Comment ? Sans chichis, mais après, grande fête, avec beaucoup d’amis, hommes et femmes, la famille au complet, et champagne pour tout le monde.