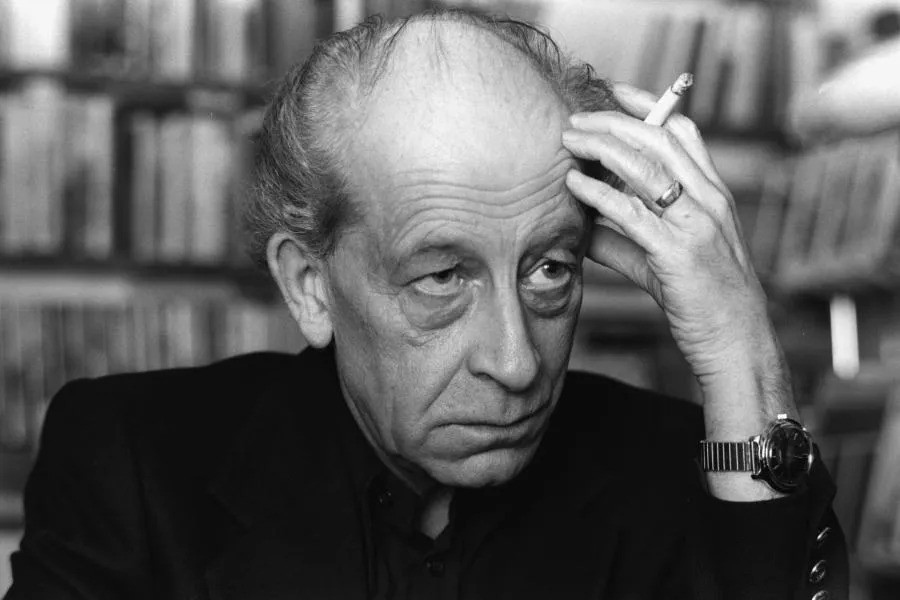

J Améry p 190

La révolte, oui, voilà un bien grand mot. Il pourrait faire croire que j'ai été un héros ou que je voulais, frauduleusement, me faire passer pour tel. J'étais rien moins qu'un héros. Quand les petites Volkswagen grises immatriculées POL croisaient mon chemin, à Vienne d'abord, à Bruxelles ensuite, j'en avais le souffle coupé de peur. Quand le Kapo venait me chercher pour me battre, je ne restais pas là comme un roc, mais je courbais l'échine. Et pourtant. J'ai tenté d'engager le procès du recouvrement de ma dignité, et au-delà de ma survie physique cela m'offrait une chance minimale de surmonter l'horreur, moralement aussi. Je n'ai pas grand-chose à révéler qui me mette en valeur, mais cela je tiens à le dire. J'assumai ma condition de juif, alors qu'il y aurait eu certaines possibilités d'arrangement. Je signai le pacte avec le mouvement de résistance dont les chances réalistes de réussite politique étaient très faibles. Et à la fin je réappris ce que moi et mes semblables avions souvent oublié et qui importait bien plus que la résistance morale : à rendre le coup.

La révolte, oui, voilà un bien grand mot. Il pourrait faire croire que j'ai été un héros ou que je voulais, frauduleusement, me faire passer pour tel. J'étais rien moins qu'un héros. Quand les petites Volkswagen grises immatriculées POL croisaient mon chemin, à Vienne d'abord, à Bruxelles ensuite, j'en avais le souffle coupé de peur. Quand le Kapo venait me chercher pour me battre, je ne restais pas là comme un roc, mais je courbais l'échine. Et pourtant. J'ai tenté d'engager le procès du recouvrement de ma dignité, et au-delà de ma survie physique cela m'offrait une chance minimale de surmonter l'horreur, moralement aussi. Je n'ai pas grand-chose à révéler qui me mette en valeur, mais cela je tiens à le dire. J'assumai ma condition de juif, alors qu'il y aurait eu certaines possibilités d'arrangement. Je signai le pacte avec le mouvement de résistance dont les chances réalistes de réussite politique étaient très faibles. Et à la fin je réappris ce que moi et mes semblables avions souvent oublié et qui importait bien plus que la résistance morale : à rendre le coup.

Je revois le détenu Juszek, chef d'équipe polonais et professionnel du crime; il était d'une force physique absolument effroyable. Un jour à Auschwitz il me frappa au visage pour une bagatelle, c'était sa manière de procéder avec tous les juifs qui étaient sous ses ordres. En cet instant-là je ressentis avec une intense acuité que c'était à moi de progresser d'un pas dans mon interminable procès d'appel contre la société. Dans un acte de révolte ouverte je frappai à mon tour le chef d'équipe Juszek au visage : ma dignité était appliquée sous forme de coup de poing sur sa mâchoire, et le fait que ce soit moi, physiquement le plus faible, qui aie eu finalement le dessous et que je sois impitoyablement roué de coups, n'avait plus d'importance. Bien que souffrant atrocement de la raclée, j'étais content de moi. Non pas pour une question de courage et d'honneur, mais uniquement parce que j'avais compris qu'il y a des situations dans la vie où le corps devient notre Moi tout entier et notre destin tout entier. J'étais mon corps et rien que cela : dans la faim, dans les coups que je recevais, dans les coups que je donnais. Mon corps, exténué et couvert de croutes de crasse, était mon fléau. Mon corps qui se cambrait pour frapper était ma dignité physique et métaphysique. Dans des situations comme la mienne, la violence est l'unique moyen de reconstituer une personnalité décomposée. J'étais Moi sous forme de coup, pour moi et pour l'adversaire. Ce que je lus plus tard dans le livre de Frantz Fanon Les Damnés de la terre, exposé théoriquement dans une analyse du comportement des peuples colonisateurs, je l'avais anticipé à l'époque en réalisant socialement ma dignité par un coup de poing assené sur le visage d'un homme. Etre juif, c'était accepter la sentence de mort prononcée par le monde comme une condamnation devant laquelle la fuite dans le repli sur soi aurait été une humiliation, mais en même temps aussi une insurrection physique contre ce jugement. Je devins un homme non pas en me réclamant intérieurement de mon humanité abstraite, mais en me découvrant juif révolté et en me réalisant totalement comme tel dans la réalité sociale donnée.