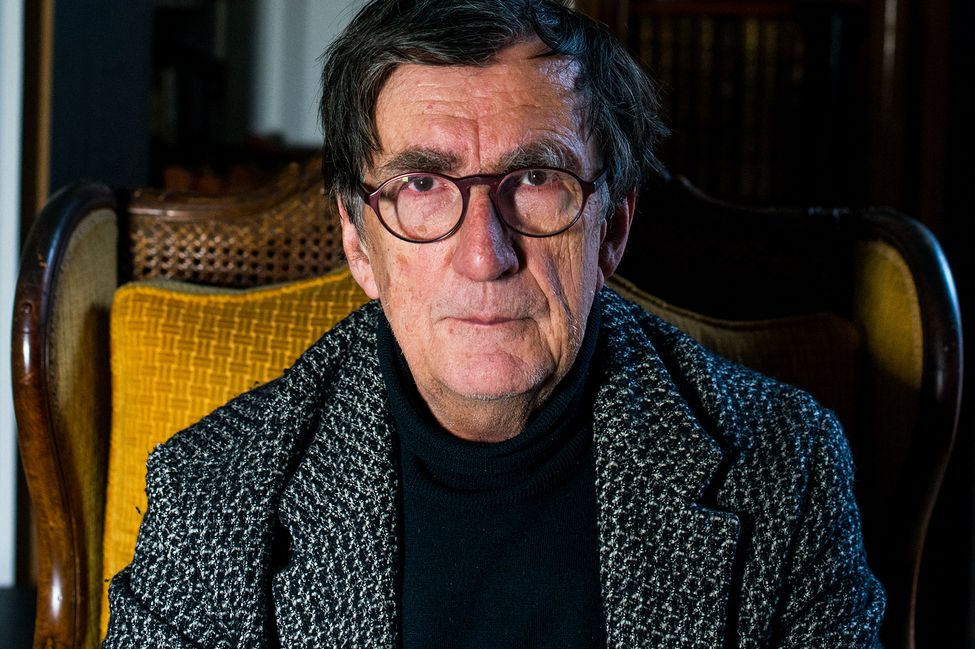

Bruno Latour : «Face à la crise écologique, nous avons fait exactement ce qu’il ne faut pas faire»

Les bouleversements climatiques seront plus intenses que la pandémie, prévient le philosophe. Il appelle à reconstituer la société autour des questions écologiques.

Pour Bruno Latour, l’un des faits marquants du confinement est que les Etats ont eu la légitimité nécessaire pour limiter l’activité économique ou la circulation des personnes au nom d’impératifs sanitaires. Le fait qu’ils ne puissent en faire autant avec les questions climatiques impose de réfléchir à notre modèle politique et social. Il propose de lancer la rédaction de cahiers de doléances, qui pourraient aboutir à la formation de «classes géo-sociales».

L’actuelle pandémie nous dépasse du point de vue sanitaire, économique, mais aussi écologique. Est-il possible aujourd’hui de cerner ce phénomène en prenant en compte toutes ces dimensions ?

Ce qui est commun à tout le monde, c’est que nous sommes tout à fait dépassés par la dimension de l’événement. Nos outils d’analyse sont insuffisants. Je voyais à peu près comment cerner la crise sanitaire. Mais la crise économique qui s’y articule me paraît tellement massive que je suis tenté de partir à la campagne et de m’écarter de ces problèmes sans plus penser à rien ! On ne peut encore cerner le virus, socialement, politiquement, collectivement. Il est une construction extrêmement labile, quand on pense qu’on n’est même pas capable de s’entendre sur la façon de faire des essais cliniques. Toutes les solutions classiques sont poussées à bout, et comme c’est souvent le cas en situation de crise, on fait feu de tout bois. Mais ce n’est pas une spécificité de cette pandémie. Si vous faites l’histoire du pastorisme, celle des sciences du XIXe siècle, ou l’histoire des antibiotiques au XXe, vous trouvez des situations tout à fait semblables, avec des disputes, des interrogations, des comités éthiques… Bien qu’elles peinent à se coordonner, la rapidité des réactions face à la crise est extraordinaire.

Quelles sont à vos yeux les particularités de la pandémie actuelle ?

Outre l’incroyable rapidité de la circulation du virus, mais aussi des réactions dans le monde entier, la première particularité tient au fait que nous avons offert au Covid les mêmes conditions que celles que l’on donne à un insecte qui viendrait dévorer une forêt dont les arbres sont tous identiques. Il a circulé parmi des milliards d’humains tous connectés entre eux et peu prêts à se défendre. Par le transport, par le commerce, nous nous sommes alignés les uns à côté des autres et nous lui avons dit : «Profite de la situation !» Le virus passe simplement de bouche à bouche, et pourtant, il obtient des effets globalisants absolument stupéfiants. Ayant eu le Covid, je peux ressentir quelque chose qui vient de Chine de façon très concrète. Je trouve intéressant que l’on ne puisse pas coller ce virus dans un rapport entre local et global, mais que l’on ait plutôt affaire à une diversité de réactions et de situations à toutes les échelles.

A un niveau macro, les pays, même en Europe, réagissent différemment, sans que l’on puisse vraiment savoir lesquels vont le mieux réussir. A une échelle micro, brusquement, on a l’extraordinaire surprise de voir que les relations avec des collègues, des employés ou des proches sont totalement différentes parce que certains sont affectés. Cette redistribution des rôles, ce que j’ai appelé autrefois «la redistribution des associations entre humains et non-humains», est classique. C’est sa rapidité qui change ici, ainsi que l’incroyable diversité de réactions en fonction du terrain considéré.

A un niveau macro, les pays, même en Europe, réagissent différemment, sans que l’on puisse vraiment savoir lesquels vont le mieux réussir. A une échelle micro, brusquement, on a l’extraordinaire surprise de voir que les relations avec des collègues, des employés ou des proches sont totalement différentes parce que certains sont affectés. Cette redistribution des rôles, ce que j’ai appelé autrefois «la redistribution des associations entre humains et non-humains», est classique. C’est sa rapidité qui change ici, ainsi que l’incroyable diversité de réactions en fonction du terrain considéré.

L’image de la «nature» nous envoyant un avertissement vous semble-t-elle pertinente ?

Elle est symboliquement et politiquement délétère. Le virus n’a rien à voir avec la «nature». Quand on voit la diversité incroyable des réactions au virus, que ce soient les corps individuels, les corps sociaux, les corps nationaux, on s’aperçoit que l’image d’un événement de la nature qui tomberait de l’extérieur et uniformément sur les pauvres humains n’a rigoureusement aucune espèce de sens.

Qu’est-ce qui relie ces deux crises ?

Techniquement, il y a évidemment la déforestation, qui nous met au contact d’animaux vecteurs de virus nouveaux. Au-delà, il y a surtout un rapport d’échelle : celle que le virus a donnée à son développement est aussi celle à laquelle se déploiera la catastrophe climatique.

La pandémie est donc, en quelque sorte, un crash-test.

Oui. Il s’agit indéniablement d’un crash. Quant au test, il consiste à se demander si nous sommes en alignement, en correspondance avec la crise qui vient, qui sera plus importante, et pour laquelle nous sommes encore plus démunis que face au virus. Ce test, nous l’avons raté, car nous avons fait exactement ce qu’il ne faudra pas faire face à la crise écologique, c’est-à-dire déclencher une crise économique gravissime associée à l’abandon de certaines libertés. Il va falloir en tirer des leçons, car ce qui nous attend exigera des mesures aussi radicales et nous conduira à une tension du corps social équivalente, mais sur un temps plus long.

On débouche alors sur un problème central : les Etats n’ont pas la légitimité pour imposer des limites à l’activité au nom de la crise écologique, alors qu’ils l’ont face aux impératifs sanitaires, pour sauver les vies des citoyens. Le contraste est très intéressant entre la rapidité avec laquelle on met en place tout un système mondial, même s’il est très divers, pour résister à un virus, et la lenteur avec laquelle on prend en charge une question beaucoup plus grave du point de vue de la santé des humains. C’est d’autant plus problématique que, comme l’a dit François Gemenne, la pandémie ruine tout effort pédagogique pour amorcer les changements nécessaires si on veut affronter la crise climatique. Comment dire aux gens qui auront traversé une crise sanitaire et économique qu’il va falloir fournir les mêmes efforts à une autre échelle, plein de fois, et beaucoup plus durement ? Personne ne va suivre ! Or absolument rien de ce qui constitue la crise climatique n’est résolu. Même l’actuelle baisse des émissions de CO2 due à l’arrêt de l’industrie est négligeable par rapport à ce qu’il faut faire.

L’adaptation aux bouleversements climatiques nous conduira donc à renoncer à certaines libertés.

Avec la crise sanitaire, nos libertés sont rognées parce que nous dépendons du virus et de l’Etat… Mais avec la mutation écologique, il faudra réapprendre toute une logique de la dépendance, différente de celle d’aujourd’hui, qui nous conduira à reconfigurer le champ de nos libertés. Mais notre histoire politique ne nous y mène pas, et en attendant, l’Etat n’est pas encore en mesure de nous imposer grand-chose.

Pédagogiquement, la vertu du virus n’est-elle pas de nous projeter tous dans la certitude qu’il va falloir cohabiter avec lui, et donc briser l’idée d’une séparation entre nature et culture ? Peut-être allons-nous enfin ressentir une interdépendance avec des éléments non humains.

C’est la version optimiste. Il est vrai que tout le monde s’intéresse maintenant aux chauves-souris et se dit : «Je suis lié à ces marchés d’animaux sauvages.» Mais le schème nature-culture est tellement ancré dans les sociétés occidentales que je ne vois pas ce qui pourrait vraiment l’ébranler. La preuve, c’est qu’au lieu de se confronter vraiment à cette question, on fait de la politique classique en accusant les Chinois d’avoir inventé et diffusé le virus contre les Etats-Unis. Pourtant, dans la série des complots complètement fous, s’il fallait en choisir un, ce serait plutôt celui qui accuse les Gafa ! En effet, on constate aujourd’hui leur triomphe financier et technique. Le virus leur permet de présenter l’hypermodernisme non plus comme une fuite en avant terrifiante, mais comme quelque chose de réaliste et de souhaitable, avec des cours d’école ou d’université sur Skype ou sur Zoom.

On s’éloigne du mouvement d’atterrissage que je décris dans Où atterrir ?, de l’objectif de nouer des liens avec le terrestre, et on va toujours plus loin vers le «hors-sol» : on ne se touche plus, on ne se sent plus, on ne se voit plus. On est sur Internet, et on est tous en voie de téléchargement sur le cloud. C’est une catastrophe majeure, car nous restons des babouins, nous avons besoin de nous toucher, de nous épouiller ! On dit que nos facultés cognitives commencent à diminuer considérablement, et je le crois assez volontiers. Il y a donc deux viralités dans cette affaire : celle du virus et celle du Web. Les deux sont en résonance, et je suis intéressé de voir que plein de gens que je connais arrêtent d’écouter les nouvelles, qu’ils ne lisent plus que le journal. Il y a une nécessité de couper les liens de cette hystérisation générale qui s’avère épuisante.

En réponse aux enjeux climatiques, vous prônez la rédaction de cahiers de doléances, sur le modèle de 1789. Ne péchez-vous pas par optimisme en pariant sur cette solution face à la grande diversité des problèmes posés par les enjeux climatiques ?

La crise de la mutation écologique est là, et contrairement à celle du Covid-19, on ne pourra pas l’éliminer en arrêtant de travailler quelques semaines. Si l’Etat n’a pas la légitimité pour prendre en matière d’écologie des mesures aussi fortes qu’il le fait pour la crise sanitaire, c’est parce qu’il n’y a pas de société civile qui corresponde à la situation écologique. Face à cela, il ne s’agit pas d’être optimiste ou pessimiste, mais de faire un pari : tenter de reconstituer cette société absente autour des questions écologiques et climatiques. C’est ce qui est ressorti au moment des gilets jaunes : on a eu un extraordinaire mouvement de plaintes, mais on n’a pas eu de doléances. On en est donc arrivé à demander à l’Etat des changements, alors qu’il est absolument incapable, pour le moment en tout cas, de répondre en quoi que ce soit à la mutation écologique. On a aussi trouvé normal que ce mouvement réunissant plusieurs millions de gilets jaunes finisse sur deux propositions, «Macron démission !» et le «référendum d’initiative citoyenne».

C’est bien la preuve que nous n’avons pas atterri, que nous sommes en plein flottement, parce que nous n’avons pas une description commune du monde, ni de repères partagés. Si je vous parle éoliennes, avortement, permaculture, viande rouge, aviation, tourisme de masse, vous allez vous orienter dans des directions différentes de vos voisins, sans alignement des positions comme on pouvait globalement les trouver dans la description socialiste des classes sociales.

Les cahiers de doléances sont donc un moyen de recréer ces repères ?

C’est ce qui a paralysé l’écologie depuis cinquante ans : les questions sont si immenses que les individus se sentent complètement perdus devant elles. On ne peut donc pas faire l’économie du passage par la description. Il faut demander aux gens de rentrer dans les détails des positions qu’ils prennent, de dire de quoi ils ne pourraient se passer, et ce qui leur semble dispensable, avec un niveau de précision qui doit être extraordinairement développé. Cela conduit les gens, plutôt que de se tourner «par défaut» vers l’Etat ou vers le cloud pour obtenir une description de la situation du monde, de revenir à cette question : de quoi dépendons-nous ?

A quoi peuvent ressembler les nouvelles classes sociales qui sortiront de cet exercice ?

Dans les années 1960, même si elles étaient déjà très disputées, on se repérait dans ces affaires de classes. Elles organisaient le paysage. Il faut donc reconstituer des classes, non plus en fonction des positions des individus dans le processus de production, qui caractérisait les sociétés industrielles, mais selon les territoires dont ils dépendent pour satisfaire leurs besoins vitaux. C’est ce que je nomme les «classes géo-sociales», dont l’intérêt est de permettre de faire émerger les conflits de classes nécessaires à l’organisation d’une future ligne politique. Il faut construire une conscience de classe géo-sociale qui permette à chacun de comprendre qu’il entre en lutte contre d’autres classes qui sont en train de bousiller ses conditions d’existence en vivant «hors-sol» par leur niveau de consommation de pétrole et de ressources naturelles, la dégradation des écosystèmes qu’implique leur mode de vie, etc. Cela ne se fera que si l’on peut nommer ce sur quoi on est en désaccord, c’est-à-dire créer des lignes de conflit.

Quel regard portez-vous sur la Convention citoyenne pour le climat ? Ses travaux semblent aller dans ce sens, et pourtant je pressens qu’on est loin de ce que vous imaginez.

Oui, parce qu’on y applique toujours les modèles de la politique d’avant. Aussi magnifiques que soient les Grecs de l’Antiquité avec leur agora démocratique, ils n’avaient pas à s’occuper du climat. Il faut arrêter de vouloir faire rentrer la question de l’habitabilité de la Terre dans notre modèle politique centré sur le contrat social et l’idée de créer des règles qui empêchent de se casser mutuellement la figure ! Les instruments dont nous disposons, la conception philosophique de la politique, les notions mêmes d’«humain» ou de «territoire», vont forcément changer pour s’adapter à la situation nouvelle que nous vivons. Tous les partis ont disparu, parce que le monde dont ils décrivaient les intérêts a disparu lui aussi.

On n’a pas encore de nouvelle génération qui correspondrait aux cases géopolitiques, car on n’a pas de description par les gens eux-mêmes de ce à quoi ils tiennent. Les 150 personnes de la Convention citoyenne pour le climat ont fait un travail admirable et sont toutes devenues des écologistes patentés, mais l’idée que leurs solutions seront suivies par 66 millions de Français parce qu’ils sont représentatifs de la population est naïve. Il faut avoir abandonné toute idée de ce que c’est que la vie politique pour croire que ça va marcher. C’est simplement l’opinion de 150 personnes soumises à un traitement admirable et fort coûteux, à qui on a fait prendre conscience des choses. Mais c’est 150 sur 66 millions ! Que fait-on pour les autres ?

Faire passer les idées, les doléances, d’un individu à l’autre jusqu’à la constitution des classes géo-sociales, plutôt que de passer par l’échelle englobante de l’Etat… tout cela ressemble au modèle de circulation du virus.

Je ne peux m’empêcher de me réjouir que le virus nous donne une contre-leçon formidable : il est entièrement en réseau ! Il nous rappelle que le choix devant lequel nous sommes n’est pas une simple alternative entre l’action individuelle et la conquête de l’appareil d’Etat. Le virus n’a pas conquis l’appareil d’Etat, et il n’est pas non plus resté individuel, sans quoi il serait toujours sur les chauves-souris de Chine. Il est viral, il devient global en passant de l’un à l’autre. C’est le rappel d’un système d’action drôlement efficace.